•

2024 •

2023

•2021/2022

•

2020

•

2019

Sitemap Redaktion Harald Jeschke •

2024 •

2023

•2021/2022

•

2020

•

2019

Sitemap Redaktion Harald Jeschke |

|

|

|

|

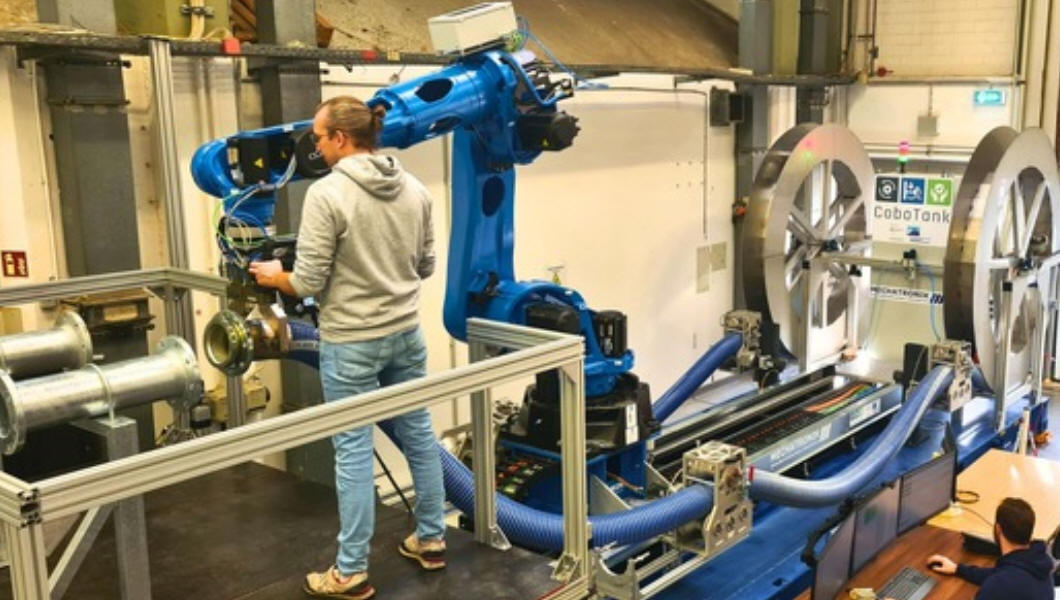

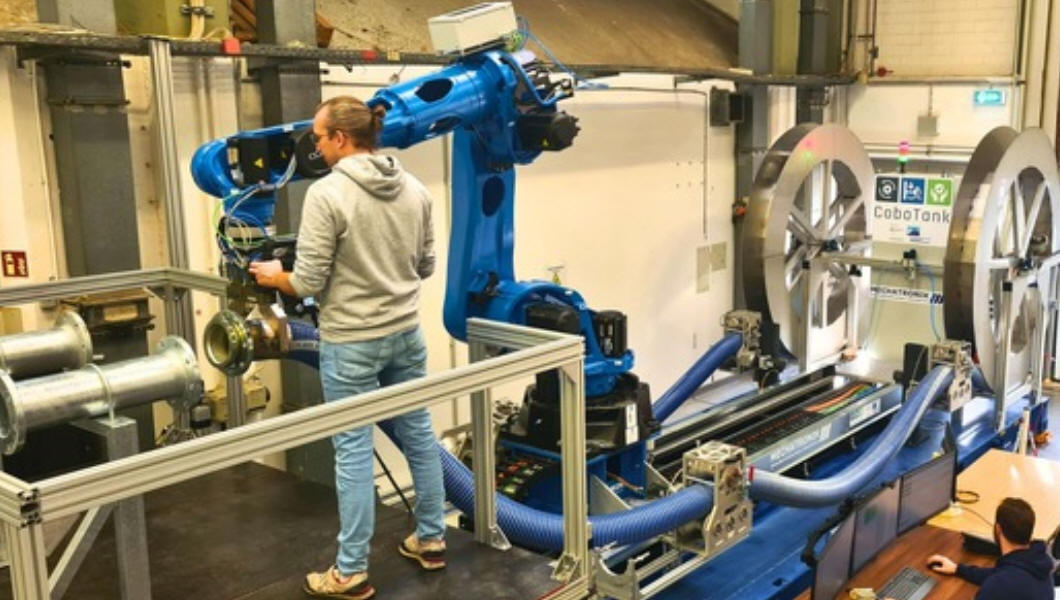

Roboter „CoboTank“ übernimmt schwere Lasten im Hafen

|

|

Duisburg, 1. Dezember 2025 - Ein Tankschiff zu beladen ist Schwerstarbeit.

Verladeschläuche von bis zu 70 Kilogramm müssen vom Steiger an Bord

gebracht werden. Wie ein kollaborativer Roboter diese Aufgabe

übernimmt und zugleich die Sicherheit erhöht, zeigen Forschende der

Universität Duisburg-Essen und des DST am 4. Dezember in Duisburg.

Beim Zukunftstag Flüssiggutlogistik präsentieren sie die

Ergebnisse des mit 2,75 Millionen Euro vom Bundesministerium für

Digitales und Verkehr geförderten Projekts „CoboTank“.

Das Robotersystem

übernimmt künftig die Schwerlast. Copyright: UDE/Markus Nieradzik

Für die deutsche Chemiebranche ist die Binnenschifffahrt zentral:

Rund die Hälfte der landesweiten Flüssiggüter wird über Rhein, Elbe

und andere Wasserstraßen transportiert. Doch die Branche kämpft mit

dem Fachkräftemangel.

„Die Tätigkeit pendelt zwischen

Kraftakt und monotoner Überwachung“, sagt PD Dr. Magnus Liebherr vom

Fachgebiet Allgemeine Psychologie: Kognition der Universität

Duisburg-Essen. Beim An- und Abkoppeln der Schläuche ist körperliche

Leistung gefragt, während der stundenlangen Beladung höchste

Aufmerksamkeit – denn im Fehlerfall muss binnen Sekunden reagiert

werden.

Hier setzt der neue Roboter an. „Unser Robotersystem

trägt das Gewicht, der Mensch trifft die Entscheidungen“, erklärt

Tobias Bruckmann, Professor am Lehrstuhl für Mechatronik der

Universität Duisburg-Essen. Der Roboter nimmt die schweren Schläuche

automatisiert auf, führt sie zum Schiff und gleicht dabei dessen

Bewegungen aus. An Bord steuert die Bedienperson den Roboterarm über

eine intuitive Handführung präzise zum Anschlussflansch. Danach

übernimmt sie nur noch leichte Handgriffe wie das Verbinden des

Erdungskabels.

Das reduziert die körperliche Belastung

deutlich – und halbiert den Personalbedarf: Statt vier Fachkräften

reichen künftig eine an Bord und eine in der Leitstelle. Damit die

Zusammenarbeit reibungslos funktioniert, verfügt das System über

umfangreiche Sensorik: Ein Kraft-Momenten-Sensor registriert die

Bewegungsimpulse der Bedienperson, weitere Sensoren überwachen

Umgebung und Schiffsbewegungen.

Die größte Herausforderung

sei gewesen, so Bruckmann, die sichere Kooperation zwischen Mensch

und einem vergleichsweise großen Roboter zu gewährleisten – und ihn

zugleich so präzise zu regeln, dass er selbst bei Wellengang

millimetergenau mit dem Schiff mitläuft. Zudem musste ein völlig

neues Bedienkonzept in ein Arbeitsumfeld integriert werden, das seit

Jahrzehnten von Handarbeit geprägt ist.

Ein entscheidender

Erfolgsfaktor: Das Hafenpersonal war von Beginn an eingebunden – vom

„alten Seebären“ bis zum Nachwuchs. Das kollaborative Robotersystem

„CoboTank“ ist in Originalgröße am Lehrstuhl für Mechatronik zu

sehen. Im Hafenforschungslabor HaFoLa des DST – Entwicklungszentrums

für Schiffstechnik und Transportsysteme e. V. – bilden fünf

verschiedene Demonstratoren im Maßstab 1:16 den gesamten Ablauf vom

Anlegen bis zum Umschlag ab.

Die Versuchshalle mit einem 18

Meter langen Hafenbecken bildet Topographie und Infrastruktur

realitätsnah nach und dient als Testzentrum für neue Technologien.

„Durch die Skalierung können wir technische Konzepte kosteneffizient

in die Praxis übertragen und im Zusammenspiel erproben“, erklärt

Cyril Alias vom DST. „So erkennen wir Optimierungspotenziale, die

Simulationen oft nicht zeigen.“

|

|

Neue Anlage für

synthetisches Erdgas in Duisburg Licht + Luft = Kraftstoff

|

|

Duisburg,

20. November 2025 - Am

Zentrum für Brennstoffzellen-Technik, einem An-Institut der

Universität Duisburg-Essen, nimmt Greenlyte Carbon Technologies am

20. November seine erste kommerzielle Liquid-Solar-Anlage in

Betrieb. Sie basiert auf Prozessschritten, die an der Universität

Duisburg-Essen erforscht und entwickelt wurden.

CO₂ wird aus der Luft gebunden und

grüner Wasserstoff erzeugt – eine Technologie, die die

Ausgangsstoffe für klimaneutrale Kraftstoffe liefert. Die feierliche

Eröffnung übernahm Hendrik Wüst, Ministerpräsident von

Nordrhein-Westfalen, im Beisein weiterer hochrangiger

Vertreter:innen aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft.

Gruppenfoto vor der neuen Anlage mit

Ministerpräsident Hendrik Wüst (1. Reihe, 4.v.l.) und Rektorin Prof.

Dr. Barbara Albert (1. Reihe 3.v.r) Copyright: Britt Knautz

Die Direct Air Capture-Technologie ist

darauf ausgelegt, Kohlendioxid (CO₂) effizient aus der Umgebungsluft

zu entfernen und in synthetische Kraftstoffe umzuwandeln. Bereiche

wie Luftfahrt, Schifffahrt und Industrie können somit ihren Ausstoß

an klimaschädlichem CO₂ deutlich senken.

Die nun in Duisburg eröffnete Anlage im

industriellen Maßstab nutzt eine Kombination aus CO2-Bindung und

Wasserelektrolyse, um die Grundstoffe für synthetisches Erdgas zu

erzeugen (Details des Verfahrens: siehe unten). Die Anlage am

Zentrum für Brennstoffzellen-Technik (ZBT) wird jährlich etwa 40

Tonnen CO₂ aus der Luft binden und als Reingas bereitstellen, wovon

ein Teil in der ZBT-eigenen Anlage zu insgesamt fünf Tonnen

synthetischen Erdgases (SNG) umgesetzt wird.

Die modulare Technik lässt sich leicht

skalieren und läuft vollständig elektrisch – ein Vorteil gegenüber

bisherigen Verfahren, die auf hohe Temperaturen angewiesen sind und

deutlich schlechtere Wirkungsgrade aufweisen.

Die nachhaltige

Zukunftstechnologie basiert auf der 15-jährigen

Forschungsarbeit von Dr. Peter Behr, der sich an der

Universität Duisburg-Essen intensiv mit dem Prozess des

Carbon Capture auseinandergesetzt und gemeinsam mit Florian

Hildebrand und Dr. Niklas Friederichsen 2022 die Greenlyte

Carbon Technologies GmbH gegründet hat.

An der nun in Duisburg eröffneten

Anlage ist neben dem Lehrstuhl für Energieverfahrenstechnik

und Energiesysteme der Universität Duisburg-Essen auch der

Lehrstuhl für Technische Thermodynamik der RWTH Aachen

beteiligt.* Die Universität Duisburg-Essen unterstützte,

indem ihr Gründungszentrum GUIDE die Ausgründung begleitete.

„Diese Anlage zeigt

eindrucksvoll, wie Ergebnisse der universitären Forschung in

Startups und industrielle Dimensionen transferiert werden

können“, sagt Prof. Dr. Barbara Albert, Rektorin der

Universität Duisburg-Essen. „Mit Greenlyte wird Wissen aus

der Forschung umgesetzt in moderne Technologie für

Klimaneutralität.“

Mitgründer Dr. Niklas

Friederichsen sieht im Wasserstoff-Testfeld am Campus

Duisburg den idealen Standort für die Liquid-Solar-Anlage:

“Das Wasserstoff-Testfeld des ZBT befindet sich 20 km

entfernt vom Firmensitz der Greenlyte Carbon Technologies.

Wir glauben an schnelle, iterative Entwicklungsprozesse, für

die räumliche Nähe und ein enger Austausch mit den

Kolleg:innen von unschätzbarem Wert sind. Am Standort selbst,

aber insgesamt im Ruhrgebiet, wurde über die letzten Jahre

eine Fülle an Infrastruktur und Wasserstoff-Know-How

aufgebaut, von dem wir als innovatives Unternehmen sehr

profitieren.

Hier können wir unsere

Technologie im industriellen Maßstab weiterentwickeln, um sie

robust und über viele tausend Stunden validiert im nächsten

Schritt zu kommerzialisieren. Die Eröffnung heute ist für uns

ein wichtiger Meilenstein in der Demonstration unserer

Technologie auf industrieller Skala.”

Zur Verfahrenstechnik: Die

Direct-Air-Capture-Technologie basiert auf einem

kontinuierlich betriebenen, dreistufigen Prozess: Absorption:

Umgebungsluft wird durch eine Säule geleitet, in der

Kohlendioxid (CO₂) mit einem unternehmenseigenen

Absorptionsmittel reagiert. Das Gas wird dabei in Form von

Bicarbonat chemisch gebunden. Kristallisation und Trennung:

Die bicarbonatreiche Lösung wird kontrolliert

auskristallisiert. Es bilden sich feste Carbonatkristalle,

die unkompliziert zu handhaben und zu lagern sind.

Elektrochemische Desorption: Eine

wässrige Bicarbonatlösung wird elektrochemisch direkt zu

Kohlendioxid (CO2) und Wasserstoff (H2) umgewandelt. H2 und

CO2 stehen direkt als Ausgangsstoff für die Synthese von

synthetischem Kraftstoff wie z.B. SNG oder Methanol zur

Verfügung. Das Absorptionsmittel wird für den nächsten Zyklus

regeneriert.

Die modular aufgebaute

Technologie arbeitet mit ungiftigen Materialien und lässt

sich flexibel mit intermittierenden erneuerbaren

Energiequellen koppeln. * Zu den Investoren von Greenlyte

Carbon Technologies gehören Earlybird, die Green Generation

Management GmbH, die Carbon Removal Partners AG, die AENU

Advisor GmbH und Partech.

Partner sind neben der

Universität Duisburg-Essen und dem ZBT unter anderem die

Evonik Industries AG, Düsseldorf Airport, das

Max-Planck-Institut für chemische Energiekonversion, die

Aachener Verfahrenstechnik der RWTH Aachen, die Fumatech BWT

GmbH, Uniper SE und MB Energy.

|

|

Recycling von IT-Geräten |

|

Studie: Mit gebrauchten IT-Geräten Treibhausgase reduzieren

Duisburg, 30. Oktober 2025 - Fraunhofer UMSICHT untersuchte

für Interzero, wie nachhaltig der Einsatz gebrauchter

IT-Geräte ist. Die Ergebnisse zeigen: Erhalten Smartphones,

Tablet- & Co. ein zweites Leben, lassen sich bis zu 37

Prozent Treibhausgase einsparen.

© Fraunhofer UMSICHT Wie nachhaltig ist der Einsatz

gebrauchter IT-Geräte? Wie nachhaltig ist der Einsatz

gebrauchter Technik wirklich?

Dieser Frage sind der Kreislaufwirtschaftsdienstleister

Interzero und Fraunhofer UMSICHT nachgegangen. Das Ergebnis:

Vor allem die Wiederaufbereitung gebrauchter Smartphones

trägt entscheidend zur Vermeidung von Treibhausgasemissionen

bei. Die Studie »Treibhausgaseinsparungen durch Wiedernutzung

ausgewählter IKT-Geräte« fokussiert aktuelle Daten zur

Umweltwirkung wiederverwendeter IT-Geräte und nimmt dafür den

ökologischen Fußabdruck von Smartphone, Tablet & Co. bei

konventioneller und verlängerter Nutzung in den Blick.

Besonders im Fokus stehen dabei die Treibhausgasemissionen.

Reused Smartphones mit größtem Einsparpotenzial Die

Ergebnisse verdeutlichen erneut die Relevanz zirkulärer

Lösungen im Elektroniksektor: Je nach Gerätetyp lassen sich

durch Reuse oder Refurbishment zwischen 18 und 37 Prozent der

Treibhausgasemissionen einsparen. Mit 34,7 kg THG-Emissionen

fallen die Einsparungen durch die verlängerte

Produktlebensdauer bei Smartphones besonders hoch aus.

Im Vergleich zu einem einmaligen konventionellen Lebenszyklus

verursacht die erneute Nutzung eines Smartphones rund 37

Prozent weniger THG-Emissionen. Erneut genutzte Tablets

sparen rund 34 Prozent (59,4 kg THG-Emissionen). Gelangt ein

Laptop ins Refurbishment, liegen die Einsparungen bei rund 31

Prozent (107 kg) und bei Desktop-PCs bei circa 18 Prozent

(163 kg) gegenüber der konventionellen Lebensdauer.

© Fraunhofer UMSICHT

»Die Studienergebnisse machen deutlich, dass nachhaltiges

Wirtschaften und wirtschaftliche Chancen Hand in Hand gehen

können. Refurbishment und Reuse schaffen neue

Wertschöpfungspotenziale und tragen gleichzeitig maßgeblich

zur Schonung unseres Planeten bei«, erklärt Philipp

Rittershaus, wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Fraunhofer

UMSICHT.

Über die Studie

Die Untersuchung »Treibhausgaseinsparungen durch

Wiedernutzung ausgewählter IKT-Geräte« basiert auf einer

Lebenszyklusanalyse, bei der alle Phasen

(Ressourcengewinnung, Produktion, Distribution, Nutzung,

Entsorgung) des Produktlebenszyklus berücksichtigt wurden,

sowie auf Primärdaten von Interzero zu allen Aufwänden der

Aufbereitung.

Es wurden zwei Nutzungsszenarien

analysiert: Reuse (Berücksichtigung weiterer Schritte wie

Aufbereitung, Transport und einer zweiten Nutzungsphase) und

Refurbishment (Berücksichtigung des Austausches einzelner

Komponenten zusätzlich zu Reuse). Die ermittelten

Einsparungen orientieren sich an den jeweiligen

Aufbereitungsprozessen von Interzero. Analysiert wurden die

Produktlebenszyklen von Smartphones und Tablets mit Fokus auf

das Reuse-Nutzungsszenario sowie die von Notebooks und

Desktop-PCs mit Fokus auf das Refurbishment-Nutzungsszenario.

|

|

Neues Merkblatt zu Metallschäden durch Wasserstoff |

|

Das neue

TÜV-Verband-Merkblatt 1276 zeigt, wie gasförmiger Wasserstoff

auf Metalle einwirkt und wie sich Schäden an Anlagen

vermeiden lassen. Es bietet Fachleuten praktische Hilfe bei

der Auswahl geeigneter Materialien und Prüfverfahren.

Berlin/Duisburg, 20. Oktober 2025 – Wasserstoff gilt als

Energieträger der Zukunft. Das Gas lässt sich klimaneutral

herstellen, vielseitig einsetzen und langfristig speichern.

Doch damit Wasserstoff sicher transportiert, gespeichert und

genutzt werden kann, müssen die dabei verwendeten Materialien

besonders robust und sorgfältig geprüft sein.

„Wasserstoff kann Metalle im Laufe der Zeit verändern und

schwächen“, sagt Ingo Blohm, Referent für

Beschaffenheitsanforderungen und Dampfkesselanlagen beim

TÜV-Verband. „Leitungen und Tanks können dadurch Risse

bekommen, undicht werden oder im schlimmsten Fall brechen.“

Wie sich das vermeiden lässt, zeigt ein aktuelles Merkblatt

des TÜV-Verbands. Darin wird beschrieben, wie sich geeignete

Materialien auswählen und prüfen lassen, um

Wasserstoffanlagen sicher zu betreiben. „Die Werkstofffrage

entscheidet mit über den Erfolg der Wasserstoffwirtschaft“,

sagt Blohm.

„Unser Ziel ist es, das technische Wissen in klare

Empfehlungen für den sicheren Anlagenbetrieb zu übersetzen.“

Passend dazu rückt auf der Hamburger Messe „Hydrogen

Technology Expo Europe“ das Thema Material- und

Anlagensicherheit in den Fokus der Wasserstoffbranche und

beleuchtet ein Feld, zu dem der TÜV-Verband mit dem neuen

Merkblatt einen wichtigen Beitrag leistet.

Wenn Wasserstoff das Metall verändert

Der Umgang mit gasförmigem Wasserstoff stellt Materialien auf

eine harte Probe. Dringt das Gas in ein Metall ein, schieben

sich seine winzigen Atome zwischen die Metallatome. Dadurch

verändert sich die innere Struktur: das Material wird

spröder, verliert an Festigkeit und kann unter Belastung

plötzlich versagen. „Besonders häufig ist die

wasserstoffinduzierte Rissbildung“, sagt Blohm.

„Dabei dringt Wasserstoff in feinste Poren des Metalls ein

und schwächt dort die Bindungen zwischen den Atomen.“ Unter

Belastung können so winzige Risse entstehen, die sich im

Laufe der Zeit unbemerkt vergrößern und schließlich zum Bruch

eines Bauteils führen. Eine andere Form der Schädigung ist

das sogenannte Blistering.

Hier sammelt sich Wasserstoffgas in kleinen Hohlräumen im

Inneren des Materials. Der entstehende Druck kann das Metall

aufwölben oder sogar ablösen. Auch an Schweißnähten kann

Wasserstoff gefährlich werden. Unter Spannung entstehen dort

bevorzugt Risse, ein Effekt, den Fachleute als

Spannungsrisskorrosion bezeichnen. „Solche Schäden entstehen

oft schleichend und bleiben lange unentdeckt“, sagt Blohm.

„Gerade deshalb ist es entscheidend, die Mechanismen genau zu

kennen und schon bei der Planung geeignete Materialien

auszuwählen, die diesen Belastungen standhalten.“

Werkstoffprüfung und Konstruktion: So bleibt Metall unter

Wasserstoff stabil

Um solche Schädigungen zu verhindern, braucht es aus Sicht

des TÜV-Verbands technisches Wissen, klare Prüfverfahren und

praxisnahe Leitlinien. Genau hier setzt das Merkblatt an. Es

zeigt, welche Prüfverfahren sich eignen, um

wasserstoffbedingte Schäden rechtzeitig zu erkennen. Dazu

gehören Ultraschallprüfungen, mit denen sich feine Risse oder

Veränderungen im Inneren des Metalls aufspüren lassen, ebenso

wie Röntgen- oder Druckprüfungen, die Schwachstellen sichtbar

machen, bevor sie sicherheitsrelevant werden.

Zudem enthält das Merkblatt Hinweise, wie sich Bauteile so

gestalten und fertigen lassen, dass sie weniger anfällig für

Versprödung oder Rissbildung sind. Ein Schwerpunkt liegt

dabei auf der Schweißtechnik. „Beim Verbinden von

Metallteilen entstehen oft hohe Temperaturen und Spannungen,

die den Werkstoff anfälliger machen können“, sagt Blohm.

Durch bestimmte Schweißverfahren, Zusatzwerkstoffe und eine

gezielte Wärmebehandlung nach dem Schweißen lassen sich

innere Spannungen reduzieren. Dadurch bleibt das Metall

stabil.

Auch die Konstruktion der Bauteile spiele eine wichtige

Rolle, so Blohm: „Wenn Bauteile so gestaltet werden, dass

sich Kräfte gleichmäßig verteilen, lassen sich Schwachstellen

von vornherein vermeiden. Sanfte Übergänge statt scharfer

Kanten, die richtige Wandstärke oder eine glatte Oberfläche

können darüber entscheiden, ob ein Bauteil Jahrzehnte hält

oder frühzeitig Risse bekommt.“

Wasserstoff bringt neue Herausforderungen für Regelwerke

Obwohl Wasserstoffanwendungen in Industrie, Energieversorgung

und Mobilität zunehmen, fehlen bislang verbindliche Regeln,

wie Materialien unter Wasserstoffeinfluss zu bewerten sind.

In bestehenden Normen und technischen Regelwerken wird das

Thema Wasserstoffversprödung bisher nur am Rande behandelt.

Mit dem neuen Merkblatt gibt der TÜV-Verband Fachleuten aus

Planung, Prüfung und Betrieb von Wasserstoffanlagen eine

klare Orientierung an die Hand und ergänzt bestehende

Vorschriften um praxisnahe Handlungsempfehlungen.

„Viele bestehende Regelwerke wurden für konventionelle Gase

entwickelt und berücksichtigen die besonderen Eigenschaften

von Wasserstoff bislang nur unzureichend“, sagt Blohm. „Mit

der zunehmenden Nutzung von Wasserstoff entstehen neue

technische Anforderungen, auf die sich Normung und Praxis

schrittweise einstellen. Unser Merkblatt bietet dafür eine

erste Orientierung und fasst den bisherigen Wissensstand

zusammen.“

Neues Merkblatt online verfügbar

Das neue TÜV-Verband Merkblatt 1276 „Schädigung metallischer

Werkstoffe durch den Einfluss von gasförmigem Wasserstoff -

Einführung für Sachverständige“ ist ab sofort als digitale

Version im Onlineshop des TÜV-Verbands erhältlich und kostet

95,94 Euro:

https://shop.tuev-verband.de/merkblaetter/MB-WERK-Werkstoffe/Schaedigung-metallischer-Werkstoffe-durch-den-Einfluss-von-gasfoermigem-Wasserstoff-Einfuehrung-fuer-Sachverstaendige-MB-WERK-1276?mtm_campaign=1276pm

Vom 21. bis 23. Oktober 2025 treffen sich auf der Hydrogen

Technology Expo Europe in Hamburg zudem Vertreter:innen der

internationalen Wasserstoffbranche. Damit greift die Messe

ein Thema auf, das auch für den TÜV-Verband zentral ist: die

Sicherheit von Materialien und Anlagen im Umgang mit

Wasserstoff.

|

|

Fraunhofer IMS setzt Impulse

beim MST Kongress 2025

|

|

Duisburg, 29. September 2025 - Künstliche

Intelligenz, Quantentechnologie und nachhaltige

Mikroelektronik: Das Fraunhofer IMS zeigt auf dem

MikroSystemTechnik (MST) Kongress 2025 in Duisburg, wie

Forschungslösungen von heute die Technologien von morgen

gestalten. Durch die Mitwirkung von Institutsleiter Prof. Dr.

Anton Grabmaier in der Kongressleitung gestaltet das

Fraunhofer IMS die Ausrichtung des MST Kongresses auch auf

strategischer Ebene mit.

@ Fraunhofer IMS

Das Fraunhofer-Institut für Mikroelektronische Schaltungen

und Systeme IMS ist vom 27. bis 29. Oktober 2025 gemeinsam

mit weiteren Instituten der Fraunhofer-Gesellschaft im Rahmen

der Forschungsfabrik Mikroelektronik Deutschland (FMD) auf

dem MikroSystemTechnik Kongress in der Mercatorhalle Duisburg

vertreten.

Der MST Kongress ist das zentrale Forum für

Mikrosystemtechnik im deutschsprachigen Raum und bringt unter

dem Motto »Nothing is as constant as change« Expertinnen und

Experten aus Wissenschaft, Industrie und Politik zusammen.

Diskutiert werden aktuelle Entwicklungen und Zukunftsthemen

der Mikroelektronik: von intelligenter Sensorik über

Quantentechnologien bis hin zu nachhaltiger

Informationstechnik.

Forum für die enge Zusammenarbeit zwischen angewandter

Forschung und Industrie

Prof. Dr. Anton Grabmaier, Institutsleiter des Fraunhofer

IMS, übernimmt in diesem Jahr gemeinsam mit Prof. Martin

Hoffmann von der Ruhr-Universität Bochum die Rolle des

Conference Chair und verantwortet somit die wissenschaftliche

Leitung des Kongresses.

Unterstützt werden sie dabei von Dr. Attila Bilgic, Co-Chair

und CEO der KROHNE Messtechnik GmbH. »Der MST Kongress steht

wie kaum ein anderes Forum für die enge Zusammenarbeit

zwischen angewandter Forschung und Industrie«, sagt

Grabmaier.

»Das Fraunhofer IMS fokussiert sich beim Kongress auf

Technologiefelder wie Sensorsysteme, Quantentechnologien und

nachhaltige Mikroelektronik. Damit leistet das Institut einen

Beitrag zur nachhaltigen und wettbewerbsfähigen

Weiterentwicklung der Mikroelektronik in Deutschland.«

Technologien und Beiträge aus dem Fraunhofer IMS

Am Gemeinschaftsstand der Forschungsfabrik Mikroelektronik

Deutschland (FMD) zeigt das Fraunhofer IMS zahlreiche

Exponate, Demonstratoren und Fachbeiträge, die sich auf drei

zentrale Projekte konzentrieren: APECS, FMD-QNC und Green

ICT. Im Rahmen des EU-Chips-Act-Projekts APECS (Advanced

Packaging and Heterogeneous Integration for Electronic

Components and Systems) präsentiert das Institut innovative

Sensorlösungen und photonisch integrierte Schaltungen.

Das deutschlandweite FMD-QNC-Projekt bündelt Forschung im

Bereich Quanten- und neuromorphes Computing. Hier zeigt das

IMS unter anderem SPADs (Single-Photon Avalanche Dioden) für

Ionenfallen. Ergänzt wird der Auftritt durch Beiträge aus dem

Kompetenzzentrum Green ICT, das an energieeffizienten und

ressourcenschonenden Mikroelektroniklösungen arbeitet.

Gemeinsam mit weiteren FMD-Instituten werden anwendungsnahe

Entwicklungen präsentiert, die das Potenzial haben, die

Mikroelektronik der Zukunft maßgeblich zu prägen.

Neben den Exponaten bringt sich das Fraunhofer IMS mit

mehreren wissenschaftlichen Beiträgen in das

Konferenzprogramm ein. Vorträge kommen unter anderem zur

Entwicklung plasmonischer Metamaterialabsorber für

Multispektral-Bolometer, zur 3D-Integration

rückseitenbeleuchteter Bildsensoren sowie zur Entwicklung

eines RISC-V-basierten Systems-on-Chip für tragbare

Plethysmographie-Anwendungen. In der Postersession sind

IMS-Beiträge zu innovativen Mikro- und Nanotechnologien

vertreten.

Weitere Informationen finden Sie hier:

MikroSystemTechnik Kongress 2025.

Fraunhofer IMS

Mit intelligenten Sensorsystemen eine sichere und nachhaltige

Zukunft gestalten: In zahlreichen hochmodernen

Forschungslaboren arbeitet das Fraunhofer IMS mit über 200

talentierten wissenschaftlichen Mitarbeitenden und

Studierenden an innovativen mikroelektronischen Lösungen.

www.ims.fraunhofer.de

|

|

Gulf Cryo und Fraunhofer UMSICHT unterzeichnen Absichtserklärung

zur Förderung von Carbon Management Lösungen

|

|

Strategische

Partnerschaft

Am 17. September 2025 unterzeichneten das kuwaitische

Gasunternehmen Gulf Cryo und das Fraunhofer-Institut für

Umwelt-, Energie- und Sicherheitstechnik UMSICHT eine

Absichtserklärung (MoU) über eine strategische Partnerschaft

für Carbon Management Technologien.

MuO signing between Gulf Cryo and Fraunhofer UMSICHT, Kuwait

2025 © Gulf Cryo

Prof. Manfred Renner (l.), Institutsleiter Fraunhofer

UMSICHT, und Amer Huneidi, Vorstandsvorsitzender von Gulf

Cryo, bei der Unterzeichnung des Memorandum of Understanding.

MuO signing between Gulf Cryo and Fraunhofer UMSICHT, Kuwait

2025 © Gulf Cryo

(v.l.) Peter Sauer (Stellvertretender Deutscher Botschafter

in Kuwait), Nouf Ali Behbehani (Amtierende Generaldirektorin

der Umweltbehörde), Dr.-Ing. Sebastian Stießel (Business

Developer Green Hydrogen Fraunhofer UMSICHT), Prof. Dr.-Ing.

Manfred Renner (Institutsleiter Fraunhofer UMSICHT), Amer

Huneidi (Vorstandsvorsitzender, Gulf Cryo), Dr. Muhammad

Muhammadieh (Vice President Großindsutrie, Gulf Cryo),

Abdallah Dalab (Leiter Strategische Beziehungen, Gulf Cryo)

Gulf Cryo, der regionale Marktführer Kuwaits für

End-to-End-Industriegase und Lösungen zur Dekarbonisierung in

der MENAT-Region, hat eine Absichtserklärung (Memorandum of

Understanding - MoU) mit dem Fraunhofer-Institut für Umwelt-,

Energie- und Sicherheitstechnik UMSICHT unterzeichnet. Die

Absichtserklärung sieht eine strategische Kooperation in den

Bereichen Kohlenstoffumwandlung, Wasserstoff-Technologien und

Energieeffizienz vor, mit dem Ziel, den Übergang Kuwaits und

der gesamten Region zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft zu

beschleunigen.

Diese Partnerschaft ist Teil der langfristigen Strategie von

Gulf Cryo, in deren Rahmen das Unternehmen bereits

anwendungsnahe Forschung aufbaut. Diese Kapazitäten

ermöglichen es, Technologien, die auf die lokalen Bedürfnisse

zugeschnitten sind, zu erproben, zu skalieren und zu

kommerzialisieren.

Förderung der Dekarbonisierung und der Kreislaufwirtschaft

Gulf Cryo bringt seine Kompetenz in den Bereichen Industrie,

Markt und Anwendungen ein, während Fraunhofer UMSICHT über

eine langjährige Erfahrung in der anwendungsnahen Forschung

und Innovation mit den Schwerpunkten Circular Economy, Green

Hydrogen, Carbon Management und Local Energy Systems verfügt.

Gemeinsam wollen die beiden Organisationen die Lücke zwischen

Forschung und industrieller Umsetzung schließen und sich

dabei auf Dekarbonisierung und Lokalisierung konzentrieren,

um eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft voranzutreiben.

Die Vereinbarung steht im Einklang mit der Kuwait Vision

2035, die die Stärkung des Privatsektors, Innovation und

Umweltverantwortung in den Vordergrund stellt. Sie entspricht

auch der Forderung der Umweltbehörde nach einer engeren

Kooperation zwischen Regierung und Industrie, um Technologien

zu lokalisieren, die eine nachhaltige Wirtschaft ermöglichen.

Die Absichtserklärung wurde im Rahmen einer Zeremonie in

Kuwait unterzeichnet, an der Vertreter von Regierung,

Industrie, Forschung und Diplomatie teilnahmen.

»Diese Partnerschaft spiegelt unsere Rolle als nationaler

Wegbereiter für nachhaltige Lösungen wider. Partnerschaften

mit Experten wie Fraunhofer sind unerlässlich, um lokale

Innovationen voranzutreiben und die Energiewende zu

beschleunigen«, sagte Amer Huneidi, Vorstandsvorsitzender von

Gulf Cryo.

»Ich lade Behörden und Industrieunternehmen ein, sich uns anzuschließen,

um Lösungen der nächsten Generation zu entwickeln, die sowohl

die Nachhaltigkeit als auch die Effizienz verbessern.

Gemeinsam können wir zeigen, dass Nachhaltigkeit keine Kosten

verursacht, sondern ein Katalysator für Innovationen und den

Aufbau stärkerer Volkswirtschaften ist«, fügte er hinzu.

»Die industrielle Umsetzung und Skalierung neuer Technologien

ist essenziell für die substanzielle Reduzierung der

CO2-Emissionen und die Förderung der Energiewende. Über

starke Partnerschaften mit Global Playern wie ‚Gulf Cryo‘

wird diese Veränderung gelingen«, sagte Prof. Dr.-Ing.

Manfred Renner, Leiter des Fraunhofer UMSICHT.

Gulf Cryo

Gulf Cryo ist ein regionaler Lösungsanbieter, der integrierte

Anwendungen für Industrie-, Medizin- und Spezialgase im

gesamten Nahen Osten liefert. Mit mehr als 70 Jahren

Erfahrung entwickelt und implementiert das Unternehmen

Technologien, die die Dekarbonisierung, Energieeffizienz und

Kreiswirtschaft vorantreiben. Gulf Cryo spielt eine wichtige

Rolle bei der Unterstützung nationaler Strategien in der

gesamten Region – zur Reduzierung von Emissionen, zur

Beschleunigung der Energiewende und zur Förderung von

Innovationen, die sowohl der Wirtschaft als auch der Umwelt

zugutekommen.

Fraunhofer UMSICHT

Wegbereiter in eine nachhaltige Welt

Fraunhofer UMSICHT unterstützt Industrie und Gesellschaft

beim Transfer in ein klimaneutrales und zirkuläres

Wirtschaftssystem. Unsere Forschung fokussiert auf Circular

Economy, Green Hydrogen, Carbon Management und Local Energy

Systems. Wir entwickeln Materialien und Verfahren für die

zirkuläre Nutzung von Ressourcen und für die elektrochemische

Herstellung, Nutzung und Speicherung von grünem Wasserstoff.

Zudem bieten wir Lösungen für eine nachhaltige Verwendung von

Kohlenstoff an und entwickeln Energiekonzepte für

klimaneutrale Wohn-, Gewerbe- und Industriestandorte.

Kompetenzen in Verfahrenstechnik, Energietechnik und

Materialentwicklung verbinden wir mit einem umfassenden Blick

auf die Herausforderungen, denen sich Großindustrie,

Mittelstand und Gesellschaft stellen. Wir beraten

ganzheitlich, zeigen Handlungsoptionen auf, wägen diese ab

und entwickeln die jeweils beste Lösung.

|

|

Zukunft der Künstlichen Intelligenz kommt nach Duisburg |

|

KI-StartUp Festival 2025 des

ZaKI.D

Duisburg, 27. August 2025 - Am 16. September 2025 lädt das

Zentrum für angewandte Künstliche Intelligenz Duisburg

(ZaKI.D) zum zweiten Mal zum kostenfreien KI-StartUp Festival

ein. Die Veranstaltung ist Teil der ruhrSTARTUPWEEK und

bringt unter dem Motto »KI-Start-ups für eine nachhaltige

Wirtschaft!« visionäre Gründerinnen und Gründer, Fachleute

und Talente zusammen.

© Zentrum für angewandte Künstliche Intelligenz Duisburg

(ZaKI.D)

Nach dem erfolgreichen Debüt im Jahr 2024 mit Highlights wie

spannenden Vorträgen, KI-gestützten Industrieanwendungen und

einem abwechslungsreichen Ideenmarkt dürfen sich

Besucherinnen und Besucher auch 2025 auf ein vielfältiges

Programm im Fraunhofer-inHaus-Zentrum freuen.

Die Keynotes und Fachimpulse beschäftigen sich mit den

aktuellen Herausforderungen und Chancen für KI-Start-ups: Dr.

Xenia Grote (WestAI) spricht darüber, was junge Unternehmen

wirklich brauchen, um sich erfolgreich im Markt zu

etablieren. Der Duisburger Gründer und Start-up-Mentor Marco

Peters berichtet, wie KI Gründerinnen und Gründer heute

stärken und unterstützen kann.

Monika Löber (KI.NRW) zeigt, wie Nordrhein-Westfalen ein

starkes KI-Ökosystem aufbaut. Außerdem beleuchtet Dr. Manuel

Bickel (Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie gGmbH)

den Beitrag von KI zur Ressourceneffizienz in Unternehmen.

Neben spannenden Vorträgen bietet das Festival

Networking-Formate wie Speeddating, eine Ausstellung von

ZaKI.D-Demonstratoren, Multiplikatoren und regionalen

Start-ups sowie eine Paneldiskussion mit den Referierenden.

Ziel ist es, Gründerinnen und Gründern, Unternehmen und

Interessierten eine Plattform zu geben, um sich zu vernetzen,

Ideen auszutauschen und gemeinsame Projekte zu entwickeln.

»Mit Künstlicher Intelligenz können Start-ups heute nicht nur

innovative Geschäftsmodelle aufbauen, sondern auch echte

Beiträge zu einer nachhaltigeren Wirtschaft leisten. Genau

diese Brücke möchten wir mit dem Festival schlagen«, sagt

Wolfgang Gröting, Leiter des Fraunhofer-inHaus-Zentrums.

Das Festival richtet sich an Start-ups, Gründerinnen und

Gründer, Studierende, Unternehmen sowie KI-Interessierte, die

neue Impulse für ihre Arbeit mitnehmen möchten. Termin:

Dienstag, 16. September 2025. Ort: Fraunhofer-inHaus-Zentrum,

Duisburg. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Zur Anmeldung

|

|

Vier Jahrzehnte Mikroelektronik »Made in Duisburg« |

|

Von robusten Mikrochips zur

Quantentechnologie: 40 Jahre Fraunhofer IMS

Duisburg, 12. August 2025 - Seit vier Jahrzehnten prägt das

Fraunhofer-Institut für Mikroelektronische Schaltungen und

Systeme IMS die Mikroelektronikforschung in Deutschland und

weltweit. Heute bringt das Institut Licht auf Chips, Sensorik

in Gewebe und Intelligenz in Maschinen. Und das mit

Technologien, deren Anwendungen vom Implantat bis zur

Industrieanlage reichen.

© Fraunhofer IMS

1985 waren PCs noch Exoten, und der Begriff »Künstliche

Intelligenz« ein Zukunftstraum. Heute steuern smarte Systeme

Medizingeräte oder Produktionsanlagen, oft mit Komponenten,

die in Duisburg entwickelt oder hergestellt wurden. Von der

ersten 4-Zoll-Wafer-Fertigung in den 1990er-Jahren bis zur

heutigen Entwicklung intelligenter Sensorsysteme: Das

Fraunhofer IMS hat sich stets weiterentwickelt und frühzeitig

auf neue Technologien gesetzt.

Technologiewandel als Konstante

Der wissenschaftliche Grundstein des Fraunhofer IMS wurde

bereits 1970 an der Universität Dortmund gelegt und nur zwei

Jahre nach der offiziellen Gründung konnte 1987 das neu

errichtete Institutsgebäude in Duisburg bezogen werden. Dort

nahm das Fraunhofer IMS mit einem eigenen Reinraum die

Entwicklung neuartiger CMOS-Herstellungsverfahren für

robuste, zuverlässige und automobiltaugliche Mikrochips auf.

Aufbau und Ausrichtung des Instituts prägte über viele Jahre

Prof. Dr. Günter Zimmer. Seit 2006 führt Prof. Dr. Anton

Grabmaier das Institut: mit klarem Fokus auf Anwendungen, die

Mikroelektronik für Mensch und Gesellschaft nutzbar machen.

Entwicklungen, wie der gemeinsam mit Partnern entwickelte

Hirndrucksensor für Hydrocephalus-Erkrankte oder

Retina-Implantate, mit denen Blinde wieder sehen können,

zeigen den direkten Einfluss der Forschung auf die

Lebensqualität vieler Menschen. Auch in der

Infrastrukturüberwachung, beispielsweise mit Betonsensoren

zur Korrosionsdetektion, setzte das Institut Standards.

Die langjährige Kooperation mit dem Unternehmen ELMOS zeigt,

dass sich IMS-Entwicklungen auch im hochqualitativen

automobilen Einsatz bewähren. Ein Meilenstein in der

photonischen Sensorik war die Entwicklung eines

LiDAR-Systems, also einer präzisen Abstandssensorik mit

Licht, mit extrem rauscharmer SPAD-Technologie

(Einzelphotonen-Detektoren). Diese Innovation machte das

Institut international sichtbar.

Heute: Hightech für die Lebenswelten von morgen

»Unsere Sensorik wird immer intelligenter. Sie erkennt

Veränderungen, bevor sie zum Problem werden«, sagt

Institutsleiter Prof. Dr. Anton Grabmaier. »Ob in

sicherheitsrelevanten Bildsensoren, biomedizinischen

Implantaten oder der Industrieautomatisierung:

IMS-Technologien helfen, Risiken frühzeitig zu erkennen und

Systeme effizienter und sicherer zu machen.«

Die Verbindung von Sensorik und Künstlicher Intelligenz (KI)

ist dabei ein zentrales Thema: Mit Algorithmen gelingt es,

aus Bilddaten Vitalparameter wie Atemfrequenz und Puls zu

bestimmen; drahtlos und ohne direkten Hautkontakt. Die KI

dringt heute systematisch in neue Anwendungsbereiche vor, von

der Pflegeunterstützung über die Medizintechnik im häuslichen

Umfeld bis hin zur Industrie.

Gleichzeitig steigern die Wissenschaftlerinnen und

Wissenschaftler des Fraunhofer IMS die Leistungsfähigkeit

mikroelektronischer Bauelemente: Beispielsweise mit

3D-Integration, neuen Materialsystemen und Verfahren wie

Atomic Layer Deposition (ALD), mit denen sich ultradünne,

gleichmäßige Funktionsschichten im Nanometerbereich erzeugen

lassen.

Ein weiterer Fokus liegt auf der Integration photonischer

Funktionalitäten direkt in elektronische Systeme – eine

Schlüsseltechnologie für hochpräzise Sensorik, für

biomedizinischen Diagnostik oder der Quantentechnologie.

»Die Reinräume des Fraunhofer IMS bieten die ideale

Infrastruktur, um Forschungsergebnisse direkt in innovative

Bauteile zu überführen und im Anschluss zu skalieren und

transferieren,« schildert Prof. Dr. Anna Lena

Schall-Giesecke, die am Fraunhofer IMS die Kernkompetenz

»Technology« leitet und gleichzeitig als Professorin an der

Universität Duisburg-Essen forscht.

Zukunft aus Duisburg

Die Mikroelektronik hat das Ruhrgebiet verändert. Das

Fraunhofer IMS bleibt in seiner Rolle als Brückenbauer

zwischen Forschung und industrieller Anwendung ein aktiver

Treiber dieses Wandels. Mit moderner Reinraumtechnik,

interdisziplinärer Entwicklungskompetenz und anwendungsnahen

Technologielösungen bringt das Institut Mikroelektronik aus

Duisburg in Systeme weltweit.

|

|

Bezirksregierung Düsseldorf und Fraunhofer IOSB vermessen Ruhr

mit autonomer Wasserdrohne

|

|

•

Hightech-Einsatz

liefert erstmals vollständige und hochauflösende Daten aus

Flach- und Tiefwasserbereichen

Düsseldorf/Duisburg, 22. Juli 2025 - Die Bezirksregierung

Düsseldorf hat gemeinsam mit dem Fraunhofer-Institut für

Optronik, Systemtechnik und Bildauswertung IOSB in Karlsruhe

ein zukunftsweisendes Pilotprojekt zur Vermessung der Ruhr

durchgeführt. Zum ersten Mal kam dabei eine vom Fraunhofer

IOSB entwickelte autonome Wasserdrohne zum Einsatz, die in

einem rund sechs Kilometer langen Ruhrabschnitt bei Essen

hochauflösende Daten sowohl aus tiefen als auch flachen

Gewässerbereichen erfasst hat.

Die Wasserdrohne misst das Höhenrelief sowohl unter als auch

über der Wasseroberfläche mit bislang unerreichter Präzision

– und das nahezu vollständig automatisiert. Ausgestattet mit

einer Kombination aus Sonar- und optischen Sensoren kann sie

nicht nur die Gewässersohle und Uferbereiche in einem

Arbeitsgang erfassen, sondern auch selbstständig Hindernissen

ausweichen. So sind beispielsweise größere Gegenstände wie

auch beginnende Kolkbildungen an Bauwerken, also durch

Wasserstrudel erzeugte Vertiefungen, klar erkennbar.

„Einblicke, wie sie bisher nicht möglich waren“ „Durch den

Einsatz dieser Technologie konnten wir Einblicke in die

Unterwasserwelt der Ruhr erhalten, wie sie bisher nicht

möglich waren“, sagt Regierungspräsident Thomas Schürmann.

„Zum ersten Mal konnte der gesamte Vermessungsabschnitt in

seiner fast vollständigen Breite samt der Flachwasserbereiche

und der flachen Nebenarme dargestellt werden. Diese

Detailtiefe verbessert Entscheidungsgrundlagen erheblich –

etwa bei der Gewässerunterhaltung oder bei der Berechnung von

Hochwasserereignissen.“

Die Drohne ist nur zwei Meter lang, wiegt rund 80 Kilogramm

und hat einen geringen Tiefgang – damit ist sie besonders

geeignet für den Einsatz in flachen, naturnahen Gewässern.

Ein weiterer Vorteil: Im Gegensatz zur herkömmlichen

Vermessung mit großen, bemannten Schiffen oder manuellen

Messlatten müssen empfindliche Flachwasserzonen nicht mehr

betreten werden. Die ökologische Belastung bleibt dadurch

minimal.

IOSB: Für die Entwicklung bis zur Marktreife auf Partner

angewiesen Die Erprobung in der Ruhr diente nicht nur der

Erfassung aktueller Daten, sondern auch dem Vergleich mit

bisherigen Messverfahren. Für die Ingenieure vom Fraunhofer

IOSB war es der erste Praxiseinsatz unter Realbedingen,

nachdem das System zuvor als internes Forschungsprojekt

entwickelt worden war.

“Mit der Idee, Gewässer mittels einer leichtgewichtigen,

unbemannten Plattform möglichst vollautomatisch zu vermessen,

haben wir bewusst Neuland betreten. Wir freuen uns sehr, dass

sich dieser Ansatz hier auch aus Anwendersicht ausgezahlt

hat”, sagt Projektleiter Dr. Janko Petereit. “Außerdem hilft

uns jeder Einsatz, unsere Technologie weiter zu optimieren.”

Die Forschenden hoffen deshalb auf weitere

Praxis-Pilotprojekte mit herausfordernden Anwendungsszenarien

für ihre Drohne. Damit die neue Technologie ihren Nutzen in

größerem Maßstab entfalten kann, werden letztlich aber auch

Unternehmenspartner benötigt.

Janko Petereit: “Für das eigentliche Ziel können sind wir als

Forschungsinstitut auf Partner angewiesen: Nämlich die neue

Technologie am Markt zu etablieren und sie im Dienste der

Gewässerunterhaltung und der sicheren Schiffbarkeit breit

verfügbar zu machen.”

Einen wichtigen Schritt in diese Richtung haben das

Fraunhofer IOSB und die Bezirksregierung Düsseldorf indes

getan: Sie haben mit ihrem Pilotprojekt neue Maßstäbe für

eine moderne, umweltschonende und effiziente

Gewässervermessung gesetzt – und gezeigt, wie digitale

Technologien in der Wasserwirtschaft konkret zum Einsatz

kommen können.

|

|

EU-Methodik für CO2-armen Wasserstoff und Kraftstoffe:

Kommission legt delegierten Rechtsakt vor

|

|

Brüssel, 9. Juli 2025 - Um die Entwicklung

eines Wasserstoffmarktes in Europa zu unterstützten, hat die

Europäische Kommission einen delegierten Rechtsakt zur

Einführung einer umfassenden Methodik zu CO2-armen

Wasserstoff und Kraftstoffen veröffentlicht.

EU-Energiekommissar Dan Jørgensen erklärte: „Wasserstoff wird

eine Schlüsselrolle bei der Dekarbonisierung unserer

Wirtschaft spielen. Mit einer pragmatischen Definition von

CO2-armem Wasserstoff, die den Energiemix aller EU-Länder

respektiert, bieten wir Investoren die notwendige Sicherheit.

Auf diese Weise unterstützen wir das Wachstum eines Sektors,

der sowohl für unsere Wettbewerbsfähigkeit als auch für

unsere Klimaziele von entscheidender Bedeutung ist.“

Wie im Deal für eine saubere Industrie hervorgehoben, sind

Rechtssicherheit und Kohärenz von entscheidender Bedeutung,

um Investitionen zu fördern und es den Erzeugern zu

ermöglichen, zu expandieren und letztlich das Wachstum des

Sektors zu beschleunigen. CO2-armer Wasserstoff wird die

Bemühungen um die Dekarbonisierung von Sektoren unterstützen,

in denen die Elektrifizierung derzeit keine praktikable

Option ist, wie der Luftverkehr, die Schifffahrt und

bestimmte industrielle Prozesse.

70 Prozent Treibhausgaseinsparungen

Um als CO2-arm zu gelten, müssen Wasserstoff und damit

verbundene Kraftstoffe einen Schwellenwert von 70 Prozent für

Treibhausgaseinsparungen im Vergleich zur Verwendung fossiler

Brennstoffe erreichen. Dies bedeutet, dass CO2-armer

Wasserstoff auf verschiedene Weise erzeugt werden kann,

beispielsweise mit Erdgas mit CO2-Abscheidung, -Nutzung und

-Speicherung (CCUS).

Die Methodik erkennt die Vielfalt des Energiemixes in den

Mitgliedstaaten an und bietet einen flexiblen und

pragmatischen Rahmen. In dem delegierten Rechtsakt wird nicht

der Anteil erneuerbarer Energien festgelegt, der für aus

Strom erzeugten Wasserstoff angerechnet werden kann. Die

Kommission wird diesen Aspekt bei der Überprüfung der der

Erneuerbare-Energien-Richtlinie anzugehen.

Konsultation zu Kernenergie 2026

Mit Blick auf die Zukunft wird die Europäische Kommission die

Auswirkungen der Einführung alternativer Wege auf das

Energiesystem und die Emissionseinsparungen sowie die

Notwendigkeit der Aufrechterhaltung gleicher

Wettbewerbsbedingungen bei der Beschaffung von vollständig

erneuerbarem Strom bewerten. Im Jahr 2026 wird sie eine

öffentliche Konsultation zu einem Entwurf einer Methodik für

die Nutzung von Strombezugsverträgen für die Kernenergie

einleiten, um für mehr Klarheit bei der Erzeugung von

CO2-armem Wasserstoff aus direkten nuklearen Quellen zu

sorgen.

Nächste Schritte

Der delegierte Rechtsakt wird nun dem Europäischen Parlament

und dem Rat übermittelt, die zwei Monate Zeit haben, um sie

zu prüfen und die Vorschläge entweder anzunehmen oder

abzulehnen. Auf Antrag kann der Prüfungszeitraum um zwei

Monate verlängert werden. Das Parlament oder der Rat haben

keine Möglichkeit, die Vorschläge zu ändern.

Hintergrund

In der Wasserstoff- und Gasmarktrichtlinie wird ein

vollwertiger Zertifizierungsrahmen für CO2-arme Kraftstoffe

festgelegt, der die in der Erneuerbare-Energien-Richtlinie

festgelegten Vorschriften für erneuerbare Kraftstoffe

ergänzt. Gemäß Artikel 9 der Richtlinie muss die Kommission

bis spätestens 5. August 2025 eine Methode zur Bewertung der

Emissionseinsparungen von CO2-armen Kraftstoffen festlegen.

Die heutige Annahme folgt einem intensiven

Konsultationsprozess mit den wichtigsten Interessenträgern

und den Mitgliedstaaten. Ein erster Entwurf des delegierten

Rechtsakts wurde vom 27. September bis zum 25. Oktober 2024

zur Stellungnahme veröffentlicht. Der delegierte Rechtsakt

wurde anschließend in der Sachverständigengruppe für

erneuerbare und CO2-arme Kraftstoffe am 7. November 2024 und

am 19. Mai 2025 zweimal mit Sachverständigen der

Mitgliedstaaten erörtert.

|

|

Wissenschaft, die ankommt |

|

Oberhausen/Duisburg, 4. Juli 2025 - Zum

16. Mal hat der Förderverein des Fraunhofer UMSICHT den

UMSICHT-Wissenschaftspreis verliehen. Einmal mehr standen

Menschen im Mittelpunkt, die mit ihrer Arbeit dafür sorgen,

dass wissenschaftliche Themen verständlich kommuniziert und

von der Gesellschaft verstanden und anerkannt werden.

In der Kategorie Wissenschaft ging die Auszeichnung an

Dr.-Ing. Jakob Ungerland. Er leistet einen wichtigen Beitrag

zur Erforschung eines nachhaltigen und gleichzeitig

zuverlässigen Energiesystems. In der Kategorie Journalismus

sah die Jury Daniel Hautmann und seinen Artikel über Pro und

Contra von Offshore-Windparks sowie Dagmar Röhrlich und ihr

Feature über die zukünftigen Chancen für bezahlbare

Geothermie vorn.

Herzlichen Glückwunsch!

© Fraunhofer UMSICHT/Ilka Drnovsek

Von links: Daniel Hautmann, Dagmar Röhrlich, Prof. Dietrich

Grönemeyer und Dr.-Ing. Jakob Ungerland

© Fraunhofer UMSICHT/Ilka Drnovsek

UMSICHT-Wissenschaftspreis 2025

Solar- und Windenergie, grüner Wasserstoff, Elektromobilität,

aber auch immer häufigere Technologiesprünge und die

Notwendigkeit einer Kreislaufwirtschaft – das stellt uns vor

teils große Herausforderungen und beeinflusst unseren Alltag.

Eine gute Zusammenarbeit der Beteiligten ist essenziell für

den erfolgreichen Weg in Richtung Klimaneutralität. Und eine

entsprechende Kommunikation.

Denn nur, wer gut und vor allem richtig informiert ist, hat

Vertrauen und kann die Potenziale von Innovationen verstehen.

Der Förderverein des Fraunhofer-Instituts für Umwelt-,

Sicherheits- und Energietechnik UMSICHT setzt sich genau

dafür ein und zeichnet Wissenschaftler*innen und

Journalist*innen mit dem UMSICHT-Wissenschaftspreis aus, die

Forschungsergebnisse zu den Themen Umweltschutz und

Nachhaltigkeit der Allgemeinheit zugänglich machen.

Die einzelnen Preise sind mit je 2500 Euro dotiert. Ein Blick

auf das Programm der diesjährigen Preisverleihung versprach

bereits im Vorfeld einen interessanten Nachmittag am

Oberhausener Forschungsinstitut Fraunhofer UMSICHT – und das

Versprechen wurde vollends erfüllt. Auch Ina Brandes,

Ministerin für Kultur und Wissenschaft des Landes

Nordrhein-Westfalen, richtete eine Grußbotschaft an die

Anwesenden.

Kategorie Journalismus Print/Online: Daniel Hautmann

Der Preisträger Daniel Hautmann arbeitet als freier Autor und

Journalist für verschiedene Zeitungen und Magazine. Zudem ist

er Mitgründer des Audio-Labels Honig&Gold, mit dem er

Podcasts produziert und live auf die Bühne bringt. Sein

thematischer Fokus liegt auf Technologien, die Fortschritt

und Nachhaltigkeit verbinden.

Den UMSICHT-Wissenschaftspreis 2025 erhielt Daniel Hautmann

für seinen Artikel »Segen oder Sauerei?«, veröffentlicht im

P.M. Magazin. Er geht darin auf die ökologischen Auswirkungen

von Offshore-Windparks ein. Die Windfarmen tragen nicht nur

zur Stromproduktion bei, sondern bieten auch Rückzugsräume

mit reichlich Nahrungsangebot für bedrohte Tierarten wie den

Kabeljau.

»Im Rahmen meiner Recherche habe ich mit zahlreichen

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern über die Flora und

Fauna im Umfeld von Offshore-Windkraftanlagen gesprochen«, so

Daniel Hautmann. Neben den positiven Effekten gibt es

allerdings auch Bedenken zu langfristigen Auswirkungen durch

die Veränderungen der Ökosysteme.

Naturschützer etwa sorgen sich um Schweinswale und Zugvögel,

die Fischerei um ihre Fanggebiete. Beispiele zeigen, dass die

Mehrfachnutzung der Gebiete eine Lösung sein könnte. »Eins

steht fest: Durch den massiven Windkraft-Ausbau werden sich

Nord- und Ostsee wandeln. Wie genau, das ist heute noch gar

nicht absehbar und bedarf langfristiger Beobachtungen – auch

um nachhaltig handeln zu können.«

Kategorie Journalismus Audio/Video: Dagmar Röhrlich

»Billiger Bohren – High-End-Technologie für eine bezahlbare

Geothermie« lautet der Titel des Features im Deutschlandfunk,

für das Dagmar Röhrlich ausgezeichnet wurde. Die freie

Wissenschaftsjournalistin beleuchtet darin die

Herausforderungen und Fortschritte in der Geothermie,

insbesondere in der Tiefbohrtechnik.

»Die Nutzung von Erdwärme zur Erreichung der Klimaziele hat

ein enormes Potenzial. Das zeigt z. B. das Projekt FORGE in

Utah, bei dem Wärme nur durch das Gestein übertragen wird«,

erklärt Dagmar Röhrlich. Demgegenüber stehen jedoch die hohen

Bohrkosten und das Risiko, dass eine Lagerstätte nicht die

ausreichende Quantität oder Qualität aufweist. Expertinnen

und Experten aus verschiedenen Institutionen sprechen im

Fearture über aussichtsreiche neue Bohrmethoden.

Hierzu zählen etwa Elektroimpulsbohren oder Plasmabohren,

aber auch KI-gestützte Vorhersagen, die die Effizienz

steigern und gleichzeitig die Kosten senken könnten.

»Letztendlich hängt der Erfolg der Geothermie von der

Marktakzeptanz und der Investitionsbereitschaft ab«, fasst

Dagmar Röhrlich zusammen.

Kategorie Wissenschaft: Dr.-Ing. Jakob Ungerland

Der Wissenschaftler Jakob Ungerland hat an der Universität

Stuttgart und am Fraunhofer-Institut für Solare

Energiesysteme ISE promoviert und beschäftigt sich mit

zukunftsfähigen Energiesystemen. Für seine Publikation im

Journal Energy Technology »Evaluation of Equivalent Dynamic

Active Distribution Network Models with Individual and

Aggregated Consideration of Grid Forming Converters« gab es

den UMSICHT-Wissenschaftspreis 2025.

Im Kern steht die Frage, wie ein ausschließlich auf

erneuerbaren Energien basierendes Energiesystem stabil und

ohne Blackouts betrieben werden kann. Jakob Ungerland

beschreibt die von ihm entwickelte Methodik zur praktikablen

dynamischen Modellierung von Verteilnetzen. »Genau dort

finden in Zukunft die Energieerzeugung und die

Systemstabilisierung statt. Und eine detaillierte

Verteilnetzmodellierung ist zu komplex und

Stabilitätsanalysen sind damit zu zeitaufwendig bzw. gar

nicht möglich«, erklärt Jakob Ungerland.

Seine Forschungsarbeit ermöglicht erstmals aussagekräftige

Stabilitätsstudien, die die Basis bilden für den

Strategieplan hin zu einem erneuerbaren Energiesystem.

Profiteure sind beispielsweise Netzplanungsabteilungen bei

den Netzbetreibern, die Bundesnetzagentur oder

Forschungseinrichtungen. Darüber hinaus kann mit der neuen

Methodik auch die optimale Integration stabilisierender

netzbildender Umrichter in ein Verteilnetz effizient

untersucht werden.

|

|

Schwimmendes Labor - Forschungsschiff NOVA getauft |

|

Duisburg, 23. Mai 2025 - Mit

glänzenden Solarzellen auf dem Dach und einem nahezu

verwaistem Steuerstand ist die NOVA alles andere als ein

gewöhnliches Schiff. Der Katamaran ist eine schwimmende

Forschungsplattform. An Bord erarbeiten Wissenschaftler:innen

der Universität Duisburg-Essen und des JRF-Instituts

Entwicklungszentrum für Schiffstechnik und Transportsysteme

(DST) zukunftsfähige Konzepte: Wie können alternative

Antriebe die Umwelt entlasten? Und wie lässt sich die

Schifffahrt sicher autonom betreiben? NOVA wurde heute

feierlich durch NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer in

Ruhrort getauft.

Die NOVA bei einer Testfahrt in

Duisburg / Copyright Ilja Höpping, Stadt Duisburg

„Wir wollen das automatisierte

Fahren von Schiffen unter realen Bedingungen untersuchen –

dort, wo es eng, unübersichtlich und voll sein kann“, erklärt

Prof. Dr. Bettar el Moctar vom Institut für Nachhaltige und

Autonome Maritime Systeme (INAM) der Universität

Duisburg-Essen. Im Gegensatz zu Teststrecken ist die

Verkehrsdichte in Häfen und insbesondere auf dem Rhein hoch.

„Stoppmanöver einleiten, Kurs

ändern oder Kurs halten? Entscheidungen wie diese muss die

NOVA künftig selbst treffen – auch bei Nebel, Dunkelheit oder

hoher Verkehrsdichte.“ Dafür wird der 15 Meter lange

Katamaran mit sämtlicher Technik ausgerüstet, die für eine

vollständig automatisierte Fahrt nötig ist – einschließlich

komplexer Manöver wie Schleusenfahrten.

Angetrieben wird NOVA dabei rein

elektrisch. Die Energie liefern Akkus und eine Solaranlage

auf dem Dach. „Wir analysieren, wie sich unterschiedliche

Fahrweisen auf den Energieverbrauch auswirken – und wie sich

durch Automatisierung Kraftstoff und Emissionen einsparen

lassen“, so Dr. Jens Neugebauer, Oberingenieur am INAM.

NRW-Umweltminister Oliver

Krischer betont: „Mit dem innovativen Forschungsschiff NOVA

können zukunftsweisende Technologien praxisnah entwickelt und

erprobt werden. Wir bauen damit Nordrhein-Westfalens Position

als führender Forschungsstandort für eine nachhaltige

Binnenschifffahrt aus. Das trägt zum Klimaschutz bei und

stärkt die wirtschaftliche Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit

der Binnenschifffahrt als moderner Verkehrsträger."

„Dass das Forschungsschiff NOVA

hier in Duisburg zum Einsatz kommt, ist kein Zufall. Mit dem

größten Binnenhafen der Welt bieten wir für die Zukunft der

Binnenschifffahrt ein einzigartiges Erprobungsfeld“, sagt

Sören Link, Oberbürgermeister der Stadt Duisburg. „Damit

setzen wir nicht nur Impulse für Wissenschaft und Wirtschaft,

wir zeigen auch, dass wir hier in Duisburg Wandel klug und

nachhaltig gestalten.“

Auch die Rektorin der Universität

Duisburg-Essen, Prof. Dr. Barbara Albert, lobt das Projekt:

„Die NOVA steht exemplarisch für die Innovationskraft unserer

Universität – hier verbinden sich Spitzenforschung,

Nachhaltigkeit und technologischer Fortschritt auf

beeindruckende Weise.“

Der wissenschaftliche Vorstand

der Johannes-Rau-Forschungsgemeinschaft (JRF) und Präsident

des Wuppertal Instituts Prof. Dr. Manfred Fischedick macht

deutlich: „Die Entwicklung und der Betrieb des innovativen

Forschungsschiffs NOVA sind ein Paradebeispiel für die

Philosophie der JRF. Sie hat sich mit ihren 15

Mitgliedsinstitutionen Forschung ‚Made in NRW‘ für

Gesellschaft, Wirtschaft und Politik auf die Fahnen

geschrieben und steht für transferorientierte Forschung und

den Brückenschlag zwischen universitärer Forschung und der

Praxis.“

Das Projekt wird durch das

Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes

Nordrhein-Westfalen mit 1,17 Millionen Euro gefördert. Es

arbeiten hier das Institut für Nachhaltige und Autonome

Maritime Systeme, der Lehrstuhl für Mechatronik und das DST

zusammen. Das DST ist ein An-Institut der Universität

Duisburg-Essen und Mitglied der

Johannes-Rau-Forschungsgemeinschaft (JRF).

|

|

Forschungsschiff Nova wird in Ruhrort getauft

|

|

Duisburg, 21. Mai 2025 - Mit

glänzenden Solarzellen auf dem Dach und einem nahezu

verwaisten Steuerstand ist die „Nova“ alles andere als

ein gewöhnliches Schiff. Die „NOVA“ ist ein 15 Meter

langer Katamaran, optimiert für den Einsatz auf

Binnengewässern und im küstennahmen Bereich – auch bei

extremen Niedrigwasserständen.

An Bord erarbeiten

Wissenschaftler:innen der Universität Duisburg-Essen und

des Entwicklungszentrums für Schiffstechnik und

Transportsysteme (DST) zukunftsfähige Konzepte: Wie

können alternative Antriebe die Umwelt entlasten? Und wie

lässt sich die Schifffahrt sicher autonom betreiben?

Die Schiffstaufe wird im Duisburger Hafen durch Oliver

Krischer, Minister für Umwelt, Naturschutz und Verkehr

des Landes Nordrhein-Westfalen, vorgenommen. Die „NOVA“

ist ein 15 Meter langer Katamaran, optimiert für den

Einsatz auf Binnengewässern und im küstennahmen Bereich –

auch bei extremen Niedrigwasserständen.

Sie dient als Plattform für Forschung zum automatisierten

Fahren und zur Erprobung emissionsfreier Antriebe. Voll

ausgestattet mit Sensorik, ferngesteuert oder zukünftig

autonom unterwegs, eröffnet die „NOVA“ neue Wege

nachhaltiger Schifffahrt. Das Projekt wird durch das

Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des

Landes Nordrhein-Westfalen mit 1,17 Millionen Euro

gefördert.

Forschungsschiff Nova/ Copyright Rupert Henn, DST

Mitten im

geschäftigen Trubel des Duisburger Hafens und auf dem vielbefahrenen

Rhein soll die Zukunft der Binnenschifffahrt erprobt werden – dort,

wo die Realität eng, unübersichtlich und voller Herausforderungen

ist. Kein steriles Testgelände, sondern ein echtes Verkehrschaos mit

Frachtschiffen, Sport- und Ruderbooten bildet die Bühne für den 15

Meter langen Katamaran „Nova“.

Er soll künftig selbstständig

durch dieses Gewusel navigieren – und das auch bei schlechten

Sichtverhältnissen, dichtem Gegenverkehr oder komplexen Manövern wie

dem Durchqueren von Schleusen. Ausgestattet mit modernster Technik

für automatisierte Fahrten, muss das Schiff in Echtzeit

Entscheidungen treffen: bremsen, ausweichen oder Kurs halten?

Die „Nova“ wird dabei rein elektrisch betrieben – gespeist von

Akkus und einer Solaranlage auf dem Dach. Parallel zur Navigation

wird auch der Energieverbrauch genau unter die Lupe genommen. Ziel

ist es, herauszufinden, wie sich automatisiertes Fahren auf

Effizienz und Emissionen auswirkt – und wie sich der Verkehrssektor

auf dem Wasser nachhaltiger gestalten lässt.

|

|

Innovationsmesse für die

Logistik der Zukunft am 20. Mai in Duisburg war ein

voller Erfolg

|

|

Duisburg, 21. Mai 2025 - Die vierte Ausgabe der Innovationsmesse

FUTURE LOGISTICS bringt internationale Logistikszene nach Duisburg.

300 Messebesucher:innen erleben internationale Innovationen rund um

die Fokusthemen Automatisierung und Robotik in einzigartiger

Museumsatmosphäre.

Am 20. Mai 2025 fand im Museum der Deutschen Binnenschifffahrt in

Duisburg die vierte Ausgabe der Innovationsmesse FUTURE LOGISTICS

statt. Knapp 300 Teilnehmende kamen zusammen, um sich inmitten

historischer Schiffe über die neuesten technologischen Entwicklungen

in der Logistik auszutauschen.

Das Motto in diesem Jahr: Automation & Robotics – mit einem

besonderen Fokus auf die Internationalisierung der Logistikbranche.

Organisiert wurde die Messe von der startport GmbH, der

Innovationsplattform des Duisburger Hafens (duisport). Ziel ist es,

Startups mit Unternehmen, Investoren und Forschungseinrichtungen zu

vernetzen und Innovationen in die logistische Praxis zu bringen.

Ein starkes Signal für Internationalisierung

Ein besonderes Highlight der diesj‰hrigen Messe war die neu

eingeführte Internationale Sonderausstellung im Obergeschoss des

Museums. Hier präsentierten sich Startups aus Belgien, den

Niederlanden, Dänemark und der Türkei mit innovativen Lösungen zur

Automatisierung, KI und Prozessoptimierung.

Ergänzt wurde die Ausstellung durch ein starkes, teils

englischsprachiges Bühnenprogramm, das den internationalen Charakter

der Veranstaltung unterstrich – u. a. bei der Panel Discussion

“Crossing Borders: International Startups and the German Market”.

Impulse, Panels und Podcast

Auch auf der Hauptb¸hne drehte sich alles um die Zukunft der

Logistik. Die Teilnehmenden konnten sich u. a. freuen auf:

• die Keynote von Michal Hendel-Sufa (Principal, theDOCK) über

globale Innovationsdynamiken,

• ein hochkarätiges Panel mit Victor Kaupe (BASF) und Holger

Schneebeck (DHL),

• den Live-Podcast „Felgendreher & Friends“ mit Knut Alicke

(McKinsey), Erik Wirsing (DB Schenker) und Frank Vorrath (Danfoss),

• sowie praxisnahe Success Stories, etwa zur Einführung von

Motion-Mining-Technologie bei avitea Industrieservice.

Startup Guided Tours, Matchmaking und Networking mit Eis

Ein weiteres Highlight waren die dreimal täglich stattfindenden

Startup Guided Tours mit Live-Pitches, Q&A-Sessions und

themenspezifischen Schwerpunkten. Über die b2match-App konnten sich

G‰ste bequem zur Tour anmelden, Gespräche vereinbaren und gezielt

vernetzen. Auch beim Networking überzeugte die Veranstaltung mit

liebevollen Details: Neben einer Candybar in der internationalen

Ausstellung war vor allem das Eisfahrrad im Hof ein Publikumsmagnet

– natürlich auch mit veganer Variante.

Save the Date: Mai 2026 Jessica Friedrich, Communication Managerin

bei startport, zieht ein positives Fazit: „Wir sind stolz auf die

Weiterentwicklung von FUTURE LOGISTICS – besonders die neue

Internationalit‰t und die starke Bühne zeigen, dass die Community

wächst und offener für neue Perspektiven wird.

Ein Dank ging an unsere Flottenförderer, die die diesjährige Ausgabe

der FUTURE LOGISTICS mit ihrem Engagement ermöglicht haben:

EMO-LOG GmbH, Weiss+Appetito Gruppe, LiveCharger, CANCOM, BASF

Coatings, SCIO Automation, ZENIT GmbH, EEN NRW / NRW.Europa,

Kuehne+Nagel, Sinalco International Brands GmbH & Co. KG,

Rheinfels-Quellen H. Hövelmann GmbH & Co. KG

Dank galt den Partnern aus der Logistikbranche, die durch ihre

Netzwerke, Zusammenarbeit und Reichweite zum Erfolg der Messe

beigetragen haben: duisport - Duisburger Hafen AG, Duisburg Business

& Innovation GmbH, Wirtschaftsbetriebe Duisburg - AÖR, EY, avitea

GmbH, DeltaPort GmbH & Co. KG, Rhenus Logistics, Yusen Logistics,

TanQuid GmbH & Co. KG, Haeger & Schmidt Logistics, Weiss+Appetito

Gruppe, EY, DIT Duisburg Intermodal Terminal GmbH, avitea

Industrieservice GmbH, Dortmunder Hafen AG, M. Zietzschmann GmbH &

Co. KG, Dortmunder Eisenbahn GmbH, Captrain Deutschland-Gruppe

Die nächste Ausgabe von FUTURE LOGISTICS ist bereits in

Planung – wie immer im Mai. Das genaue Datum wird in

Kürze über die Social-Media-Kanäle von startport und auf

der EventWebsite bekanntgegeben.

startport im Überblick

Die startport GmbH engagiert sich als Tochtergesellschaft

des Duisburger Hafens dafür, eine kreative

Innovationskultur zu initiieren und die Weiterentwicklung

im Bereich Logistik und Supply Chain aktiv

voranzutreiben. Mit diesem Anspruch fördert und fordert

sie junge Startups, die gemeinsam mit duisport und den

hier angesiedelten Unternehmen zukunftsweisende Ideen für

die f¸hrende Logistikdrehscheibe im Herzen Europas

entwickeln.

|

|

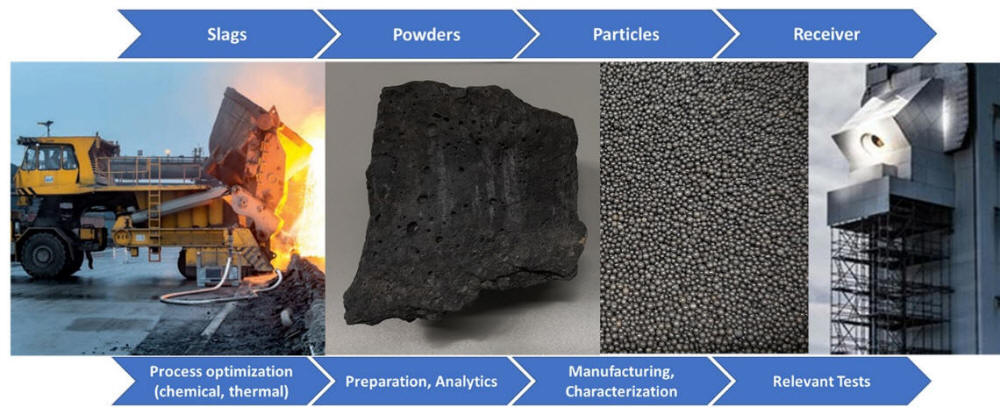

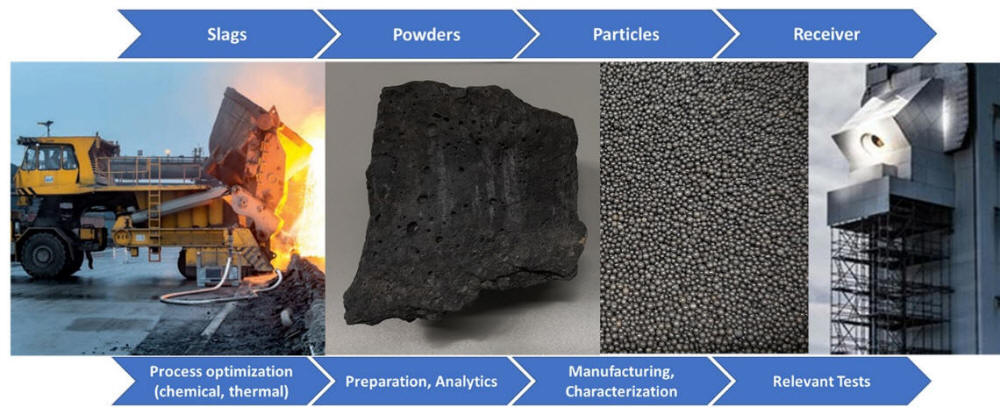

Stahlwerksschlacken für die Solarenergie

|

|

Oberhausen/Duisburg, 13. Mai 2025 - Das

neue Forschungsprojekt STARS ist mit einem Kick-off im März

mit dem Ziel gestartet, in den nächsten drei Jahren

Stahlwerksschlacken als Ausgangsstoff zur Herstellung

hochwertiger Endprodukte für solarthermische Prozesse nutzbar

zu machen. Die Projektpartner Deutsches Zentrum für Luft- und

Raumfahrt (DLR) (Leitung), thyssenkrupp MillServices &

Systems GmbH und die LWK-PlasmaCeramic GmbH forschen an

nachhaltigen Lösungen für eine grüne Kreislaufwirtschaft.

Fraunhofer UMSICHT bewertet die neu zu entwickelnden Produkte

und Verfahren ökologisch. Das Projekt wird von der EU und dem

Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und

Energie des Landes NRW gefördert.

Das Projekt STARS ist gerade gestartet und möchte

Stahlwerksschlacken als Ausgangsstoff für hochwertige

Endprodukte für Solarenergie nutzen.

© DLR

Das Projekt wird von der EU und dem Ministerium für

Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des Landes NRW

gefördert. Eine grüne Kreislaufwirtschaft erfordert

nachhaltige Energie- und Stoffströme und dekarbonisierte

Industrieprozesse. Nur so können die Ziele des Pariser

Klimaabkommens zur Senkung der Treibhausgasemissionen

erreicht werden.

Im Projekt STARS – solarthermische Anwendungen für

sekundäre Rohstoffe aus der Stahlerzeugung – forschen die

vier Projektpartner an nachhaltigen Lösungen für

zukunftsfähige Energiespeichermaterialien. Ziel ist es,

Stahlwerksschlacken als Sekundärrohstoffe für keramische

Komponenten und Energieträgermaterial in der konzentrierenden

Solarthermie (Concentrated Solar Thermal- CST)

zu nutzen.

Die CST versucht, mittels Spiegeln und durch besondere Träger

ein verbessertes Solar-Wärme-Verhältnis der Solarenergie zu

gewährleisten. Neben der energetischen Effizienz sind dabei

vor allem auch produktbezogene Merkmale wie z.B. Komponenten

mit gleichbleibender Qualität und langer Lebensdauer,

recyclingfähige Komponenten oder Hochtemperaturmaterialien

besonders relevant. Expertise bei LCA von Schlackenverwertung

Hier setzt das Projekt STARS an.

Die Projektpartner verarbeiten die Stahlwerksschlacken zu

Partikeln als thermische Energiespeicher, zu keramischen

Beschichtungen und weiteren Komponenten für solarthermische

Prozesse. thyssenkrupp MillServices & Systems GmbH bereitet

die Stahlwerksschlacken für die entsprechenden

Anwendungszwecke auf. Das Deutsche Zentrum für Luft- und

Raumfahrt (DLR) und die LWK-PlasmaCeramic GmbH verarbeiten

diese mittels Granulation, Vertropfung und Sintering bzw.

Plasma-Coating innovativen

Produkten.

Das DLR wertet die technischen Eigenschaften der Produkte

aus, während Fraunhofer UMSICHT die neuen

Herstellungsprozesse und -komponenten in ihrem frühen

Entwicklungsstadium aus ökologischer Sicht bewertet. Hier

fließen die bestehenden Erfahrung in der Bewertung von

Schlackenverwertungskonzepte ein.

|

|

Maximaler Komfort für unterwegs – Das neue

Gazelle Arroyo C8+ Elite

|

|

Dieren,

Niederlande, 15. April 2025 – Gazelle bringt das rundum

erneuerte Modell Arroyo C8+ Elite auf den Markt. Die

aufrechte Sitzhaltung, die sanfte Unterstützung und der tiefe

Einstieg sorgen für maximalen Komfort und machen jede Fahrt

zum Vergnügen. Die Kombination aus Scheibenbremsen und

Rücktrittbremse garantiert Sicherheit bei Bremsmanövern. Die

Integration von Kabeln, Akku und Beleuchtung verleiht dem

Arroyo ein elegantes und durchdachtes Design.

Elegantes Rahmendesign

Der Rahmen des Arroyo C8+ Elite punktet mit Stabilität und

eleganter Optik. Die Kombination aus organischen und

markanten Designelementen sowie die Integration der

Komponenten sorgen für ein harmonisches Gesamtbild. Der

Mittelmotor ist nahtlos in den Rahmen integriert, der Akku

elegant im Unterrohr verborgen. Ein weiteres Designdetail ist

der im Schutzblech integrierte 70 Lux Scheinwerfer mit

Akkubetrieb, der besonders robust konstruiert ist.

Einfach in Fahrt

Mit dem tiefen Einstieg ist das Auf- und Absteigen mühelos.

Während der Fahrt sorgt die bequeme, aufrechte Sitzposition

für das ultimative Hollandrad-Feeling. Der kraftvolle Bosch

Smart System Active Line Plus Mittelmotor sorgt für eine

natürliche und leise Unterstützung. Mit einer Leistung von 50

Nm bleibt das Treten stets angenehm – ideal für Stadtfahrten

oder längere Touren.

Intelligent positionierte Ladebuchse

Der integrierte Bosch-Akku ist mit einem Schloss im Unterrohr

gesichert. Er kann separat oder direkt am Fahrrad aufgeladen

werden. Das Arroyo C8+ Elite verfügt über eine intelligent

platzierte Ladebuchse, so dass der Akku nicht entnommen

werden muss. Ein weiteres praktisches Detail: Die

verbleibende Akkukapazität lässt sich bequem auf der

Oberseite des Akkus ablesen. Mit einer Kapazität von 600 Wh

bietet der Akku eine hohe Reichweite.

Zuverlässige Schaltung

Ob Wochenendtour oder das tägliche Pendeln zur Arbeit – das

Arroyo C8+ Elite bietet viele Vorteile. Es verfügt über die

bewährte Nexus 8-Gang-Nabenschaltung von Shimano, die für

sanfte und präzise Schaltvorgänge steht. Die Kombination aus

Riemenantrieb und geschlossener Kettenführung macht das Rad

besonders wartungsarm und langlebig.

Sicheres Bremsverhalten

Das Arroyo C8+ Elite ist sowohl mit einer Rücktrittbremse als

auch mit hydraulischen Scheibenbremsen von Tektro

ausgestattet. Ob beim Bergabfahren oder bei plötzlichen

Stopps im Stadtverkehr – die hydraulischen Scheibenbremsen

sorgen für ein sicheres und schnelles Stoppen. Ein großer

Vorteil der Scheibenbremsen ist, dass sie bei allen

Witterungsbedingungen optimal funktionieren und eine exakte

Dosierung der Bremskraft ermöglichen.

Hochwertige Verarbeitung

Gazelle hat beim Design des Arroyo C8+ Elite besonderen Wert

auf eine luxuriöse Verarbeitung gelegt. Dies zeigt sich nicht

nur in der Integration von Systemen und Komponenten, sondern

auch in deren erstklassiger Qualität. So verfügt das E-Bike

über hochwertige Ledergriffe und einen komfortablen Selle

Royal Lena Sattel.

Die Federgabel sowie die gefederte Sattelstütze sorgen für

eine ruhige Fahrt, auch auf Straßen mit vielen Unebenheiten.

Das abnehmbare Bosch Kiox 300 Display bietet zahlreiche

smarte Funktionen und lässt sich bequem per Bluetooth

steuern. Wer sich für das Arroyo C8+ Elite entscheidet, wählt

eleganten Komfort.

Rahmenvarianten und Farben

Gazelle bietet das Arroyo C8+ Elite in den stilvollen Farben

Black Matt und Twilight Green Matt an. Das Modell ist sowohl

mit hohem als auch mit tiefem Einstieg erhältlich.

Das Arroyo C8+ Elite ist ab sofort verfügbar.

Über Koninklijke Gazelle

Koninklijke Gazelle stellt seit mehr als 130 Jahren

hochwertige und komfortable Fahrräder in der Stadt Dieren, in

Gelderland, Niederlanden her. Gazelle arbeitet jeden Tag hart

daran, das Radfahren attraktiver und sicherer zu machen. Das

Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, Menschen zu

motivieren, so viele Kilometer wie möglich mit dem Fahrrad

zurückzulegen. Deshalb ist Gazelle bestrebt, das smarte

holländische Design und technische Innovationen immer weiter

voranzubringen. Auch in Sachen Nachhaltigkeit ist Gazelle

stets auf der Suche nach neuen Ansätzen. Im Unternehmen

selbst, aber auch darüber hinaus. Für weitere Informationen:

https://www.gazelle.de

.

|

|

Forschung vernetzt gestalten

|

|

Johannes-Rau-Forschungsgemeinschaft (JRF)

Jahresfeier 2025

Duisburg, 8. April 2025 - Am 7.

April 2025 hat die Johannes-Rau-Forschungsgemeinschaft (JRF)

Mitglieder, Förderer, Partner, Freundinnen und Freunde sowie

Interessierte zur Jahresfeier nach Düsseldorf eingeladen. Die

Veranstaltung bot wie stets Raum für persönliche Begegnungen,

Austausch und neue Impulse zur Rolle außeruniversitärer

Forschung in Nordrhein-Westfalen.

In ihrem Grußwort würdigte Ina Brandes, Ministerin für Kultur

und Wissenschaft des Landes NRW, die Arbeit der JRF und

betonte die Bedeutung der Gemeinschaft für den

Wissenschaftsstandort Nordrhein-Westfalen: „Auf das, was die

JRF, was Sie alle in den Instituten, in der Geschäftsstelle,

im Vorstand und im Kuratorium erreicht haben, können Sie

stolz sein.

Als einziges deutsches Bundesland hat Nordrhein-Westfalen mit

der JRF eine solche Gemeinschaft von außeruniversitären

Forschungseinrichtungen. Gemeinsam stärken wir den

Forschungs- und Innovationsstandort Nordrhein-Westfalen und

vertreten seine Interessen nach außen. Das Land steht bei der

weiteren Entwicklung der JRF in diesen herausfordernden

Zeiten in jedem Fall auf Ihrer Seite!“

V.l.: Prof. Wolfgang Boos (FIR), Prof. Manfred Fischedick

(WI), Ramona Fels (JRF), Ministerin Ina Brandes, Prof. Dieter

Bathen (JRF), Prof. Anna-Katharina Hornidge, Prof. Bert

Bosseler (IKT) © JRF e.V.

Einblicke in das vergangene Jahr und die strategische

Entwicklung der JRF gaben die Vorstandsmitglieder Professor

Dieter Bathen und Ramona Fels. Ergänzend präsentierten die

Leitthemensprecherinnen und -sprecher in kurzen

Impulsvorträgen die themenübergreifende Zusammenarbeit der

JRF-Institute entlang der vier Leitthemen: Städte &

Infrastruktur, Gesellschaft & Digitalisierung, Industrie &

Umwelt sowie Globalisierung & Integration.

Ein Höhepunkt des Abends war die feierliche Verleihung des

JRF-Dissertationspreises 2025. Das Kuratorium der JRF,

vertreten durch seine stellvertretende Vorsitzende

Professorin Birgitt Riegraf, ehrte Dr. Jonas Zinke vom

JRF-Institut Energiewirtschaftliches Institut an der

Universität zu Köln (EWI) für seine herausragende

Dissertation mit dem Titel „On Market Designs for the

Transition of Power Systems towards Climate Neutrality“.

Die Arbeit von Dr. Zinke widmet sich der Integration

erneuerbarer Energien in den Strommarkt und leistet einen

wichtigen Beitrag zur Energiewende. Besonders überzeugte der

interdisziplinäre Ansatz, der ingenieur- und

wirtschaftswissenschaftliche Perspektiven zusammenführt.

Im Rahmen der Feier wurde außerdem Karl Schultheis,

langjähriger Vorsitzender des JRF-Kuratoriums, für seine

Verdienste mit der Ehrenmitgliedschaft im Kuratorium

ausgezeichnet. Sein Nachfolger als Vorsitzender des

Kuratoriums ist Raphael Tigges, wissenschaftspolitischer

Sprecher der CDU-Fraktion im NRW-Landtag. Beide Ehrungen

wurden in feierlicher Atmosphäre vor den Gästen der

Jahresfeier begangen.

Im Anschluss an den offiziellen Teil lud die JRF zum Empfang

im Haus der Wissenschaft ein – eine Gelegenheit zum

Austausch, zur Vernetzung und zur Vertiefung der Gespräche

des Abends

Die

Johannes-Rau-Forschungsgemeinschaft ist die

Forschungsgemeinschaft des Landes NRW. Aktuell zählt sie 15

wissenschaftliche Institute mit mehr als 1.600

MitarbeiterInnen in NRW und einem Jahresumsatz von über 144

Millionen Euro.Gegründet hat sich der gemeinnützige Verein

2014 als Dachorganisation für landesgeförderte, rechtlich

selbstständige, außeruniversitäre und gemeinnützige

Forschungsinstitute.

Unter dem

Leitbild „Forschung ‚Made in NRW‘ für Gesellschaft,

Wirtschaft, Politik“ arbeiten die JRF-Institute

fachübergreifend zusammen, betreiben eine gemeinsame

Öffentlichkeitsarbeit, fördern wissenschaftlichen Nachwuchs

und werden von externen Gutachter*innen evaluiert. Neben den

wissenschaftlichen Mitgliedern ist das Land NRW ein

Gründungsmitglied, vertreten durch das Ministerium für Kultur

und Wissenschaft.

|

|