|

Neue Daten des IMK Inflationsmonitors

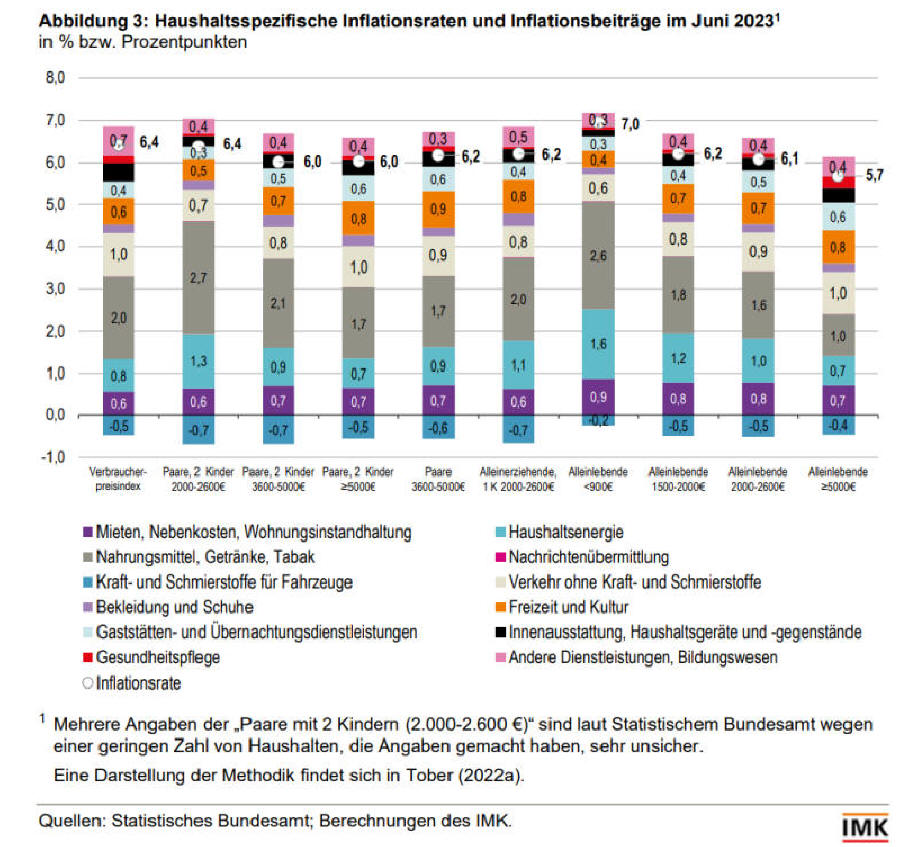

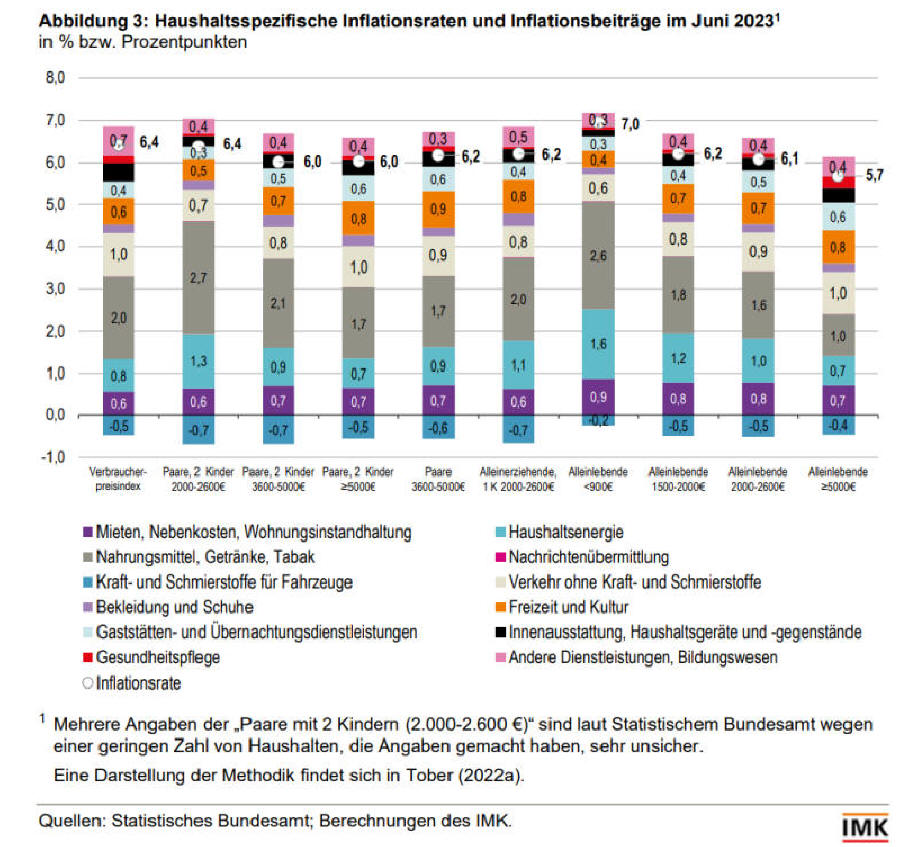

Düsseldorf/Duisburg, 16. Juli 2023 - Gegen den Trend in

anderen großen Euroländern ist die Inflationsrate in

Deutschland im Juni wieder leicht gestiegen, auf nun 6,4

Prozent. Das beruht auf dem Sondereffekt, dass im Juni 2022

das 9-Euro-Ticket und der Tankrabatt in Kraft traten und

über drei Monate die Preisentwicklung dämpften. Deutlich

überdurchschnittlich von der Teuerung belastet sind

weiterhin Alleinlebende mit niedrigen Einkommen. Sie hatten

im Juni 2023 eine Inflationsrate von 7,0 Prozent zu tragen,

die höchste im Vergleich verschiedener Haushaltstypen.

Dagegen verzeichneten Alleinlebende mit sehr hohen Einkommen eine

Teuerungsrate von 5,7 Prozent – und wie schon seit Anfang

2022 die niedrigste haushaltsspezifische Belastung. Die

soziale Spreizung bei der Inflation betrug damit 1,3

Prozentpunkte, nachdem es im Mai 1,5 Prozentpunkte waren.

Das ergibt der neue IMK Inflationsmonitor des Instituts für

Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der

Hans-Böckler-Stiftung.*

Ärmere Haushalte sind besonders stark durch die Inflation

belastet, weil sie einen großen Teil ihres schmalen Budgets

für Nahrungsmittel und Haushaltsenergie ausgeben müssen.

Diese Güter des Grundbedarfs sind nach wie vor die stärksten

Preistreiber. Im Vergleich der letzten Monate hat die

Preisdynamik dort aber nachgelassen, während Posten wie

Pauschalreisen, Gaststättenbesuche oder Versicherungen die

allgemeine Inflation etwas stärker beeinflussen. Solche

Ausgaben fallen in den Warenkörben von Haushalten mit

mittleren und höheren Einkommen stärker ins Gewicht. Deshalb

sind die einkommensspezifischen Differenzen rückläufig und

spürbar niedriger als auf dem Höhepunkt im Oktober 2022, als

es 3,1 Prozentpunkte waren.

Die IMK-Inflationsexpertin Dr. Silke Tober und IMK-Direktor

Prof. Dr. Sebastian Dullien analysieren mit dem Monitor seit

Anfang 2022 jeden Monat die Trends der Inflation und

berechnen spezifische Teuerungsraten für neun repräsentative

Haushaltstypen, die sich nach Personenzahl und Einkommen

unterscheiden. Erstmals seit Beginn der Untersuchung

verzeichneten im Juni Familien mit niedrigen Einkommen keine

höhere Inflationsrate als der Durchschnitt aller Haushalte –

beide Werte stiegen leicht auf 6,4 Prozent.

Dagegen hatten ärmere Familien zwischen Februar 2022 und

Februar 2023 durchgehend die höchste Inflationsbelastung

tragen müssen, in den ersten beiden Monaten 2023 zusammen

mit einkommensarmen Alleinlebenden. Dass die ärmeren

Familien nun nicht mehr hervorstechen, beruht auf

rückläufigen Kraftstoffpreisen. Diese schlagen sich

rechnerisch im Ausgabenportfolio von Familien spürbar

nieder. Arme Alleinstehende besitzen hingegen selten ein

Auto, weshalb ihre Inflationsrate davon weniger beeinflusst

wird.

Die Teuerungsraten der übrigen untersuchten Haushaltstypen

lagen im Juni knapp unterhalb der allgemeinen

Inflationsrate, wobei der Abstand zum Durchschnitt meist mit

dem Einkommen steigt. So betrug die Inflation für

Alleinerziehende, für Alleinlebende und für kinderlose Paare

mit jeweils mittleren Einkommen je 6,2 Prozent. Bei

Alleinlebenden mit höheren Einkommen schlug die Inflation

mit 6,1 Prozent zu Buche, bei Familien mit mittleren und mit

hohen Einkommen waren es jeweils 6,0 Prozent

Trotz des nachlassenden Drucks bei den Preisen für

Haushaltsenergie und Lebensmitteln spielen diese

Kostenfaktoren für Haushalte mit niedrigeren Einkommen

weiterhin eine besonders große Rolle, wie der

Detailvergleich zeigt. Bei ärmeren Alleinlebenden trugen sie

im Juni 4,2 Prozentpunkte zu der haushaltsspezifischen

Inflationsrate von 7,0 Prozent bei. Bei Familien mit zwei

Kindern und niedrigeren Einkommen summierten sie sich auf

4,0 Prozentpunkte, bei Familien mit mittleren Einkommen

immerhin noch auf 3,0 Prozentpunkte.

Bei Alleinlebenden mit sehr hohen Einkommen

trugen Nahrungsmittel und Haushaltsenergie hingegen

lediglich 1,7 Prozentpunkte zur Inflationsrate von insgesamt

5,7 Prozent bei. Das Problem wird vor allem für Haushalte

mit niedrigen Einkommen dadurch verschärft, dass die

Alltagsgüter, die sie vor allem kaufen, kaum zu ersetzen

sind und viele nur geringe finanzielle Rücklagen haben. Für

eine Entwarnung bei der Inflation sei es noch deutlich zu

früh, schreiben Tober und Dullien.

Wie viele andere Fachleute beobachten die IMK-Expert*innen

aufmerksam die Kernrate, also die Inflation ohne die

besonders schwankungsanfälligen Positionen Lebensmittel und

Energie. Diese ist in Deutschland anders als in den meisten

Euroländern zuletzt leicht gestiegen, was allerdings

wiederum mit den Entlastungen im vergangenen Jahr

zusammenhängt.

Auf der anderen Seite sehen die Fachleute für die kommenden

Monate ein deutliches Potenzial für Preissenkungen. Denn

sowohl Energie als auch Agrarrohstoffe notieren im

Großhandel viel niedriger als vor einem Jahr. Da Kosten für

Energie in fast alle Produkte und Dienstleistungen

einfließen, dürfte der Preisdruck großflächig nachlassen,

analysieren Tober und Dullien: „Es ist zu erwarten, dass die

Inflationsrate in der zweiten Jahreshälfte deutlich geringer

ausfällt und auch die Kernrate durch die geringeren

Energiepreise gedämpft wird, zumal die Auflösung von

Lieferengpässen und die Verringerung von Extragewinnen die

Wirkung der erhöhten Lohnsteigerungen kompensieren dürften.“

Von weiteren Erhöhungen der EZB-Leitzinsen sei daher aktuell

abzuraten, zumal diese mit erheblicher Verzögerung wirken.

Informationen zum Inflationsmonitor Für den IMK

Inflationsmonitor werden auf Basis der Einkommens- und

Verbrauchsstichprobe (EVS) des Statistischen Bundesamts die

für unterschiedliche Haushalte typischen Konsummuster

ermittelt. So lässt sich gewichten, wer für zahlreiche

verschiedene Güter und Dienstleistungen – von Lebensmitteln

über Mieten, Energie und Kleidung bis hin zu

Kulturveranstaltungen und Pauschalreisen – wie viel ausgibt

und daraus die haushaltsspezifische Preisentwicklung

errechnen.

Die Daten zu den Haushaltseinkommen stammen ebenfalls aus

der EVS. Im Inflationsmonitor werden neun repräsentative

Haushaltstypen betrachtet: Paarhaushalte mit zwei Kindern

und niedrigem (2000-2600 Euro), mittlerem (3600-5000 Euro),

höherem (mehr als 5000 Euro) monatlichem

Haushaltsnettoeinkommen; Haushalte von Alleinerziehenden mit

einem Kind und mittlerem (2000-2600 Euro) Nettoeinkommen;

Singlehaushalte mit niedrigem (unter 900 Euro), mittlerem

(1500-2000 Euro), höherem (2000-2600 Euro) und hohem (mehr

als 5000 Euro) Haushaltsnettoeinkommen sowie Paarhaushalte

ohne Kinder mit mittlerem Haushaltsnettoeinkommen zwischen

3600 und 5000 Euro monatlich. Der IMK Inflationsmonitor wird

monatlich aktualisiert.

*Sebastian Dullien, Silke Tober IMK Inflationsmonitor.

Basiseffekte überlagern Abwärtstendenz der Inflation –

Inflationsunterschiede zwischen Haushalten im Juni 2023

sinken leicht. IMK Policy Brief Nr. 154, Juli 2023

MEHR ›

|