|

Am 11. Dezember 1946 in New York:

Kinderhilfswerk Unicef wird ins Leben gerufen!

Am 24. Juli 1957

wurde in Duisburg aus Dankbarkeit und der Einsicht, dass

auch in vielen anderen Teilen der Welt Kinder in großer Not

leben, die Arbeitsgruppe Duisburg ins Leben gerufen. Redaktion Harald Jeschke

• Archiv:

2024 2023

2022

2021 2020 2019 2018

2017 2016 2015

|

|

|

|

Internationaler Tag der

Kinderrechte am 20. November:

UNICEF-Aktionen in

Deutschland und weltweit

|

|

Berlin/Köln/Duisburg, 13. November 2025 - Am 20.11. ist

Internationaler Tag der Kinderrechte. Zu diesem besonderen

Tag hat UNICEF in Deutschland und weltweit zahlreiche

Aktionen geplant. Alle nationalen Aktivitäten stehen in

diesem Jahr unter dem Motto „Jedes Kind zählt!“.

©

UNICEF/UNI824930/Etges

Denn: Jedes Kind und jede*r

Jugendliche auf der Welt hat dieselben Rechte – unabhängig

von Geschlecht, Herkunft oder sozialem Status. Die Realität

sieht für Millionen Kinder jedoch ganz anders aus. Um die

Bedeutung der universell geltenden Kinderrechte zu

unterstreichen, erstrahlen am 20.11. markante Gebäude in

Blau – der Farbe der Kinderrechte. Außerdem engagieren sich

über eine Viertelmillion Schüler*innen im Zuge der

bundesweiten Mitmach-Aktion „I AM. Ich bin einmalig. Ich bin

vieles. Ich bin gut.“.

„Kinderrechte werden täglich

verletzt – überall auf der Welt. Der Internationale Tag der

Kinderrechte ist deshalb ein wichtiger Anlass, um genauer

hinzuschauen und gemeinsam aktiv zu werden“, sagt Christian

Schneider, Geschäftsführer von UNICEF Deutschland: „Die

Folgen der Klimakrise für Kinder, bewaffnete Konflikte,

extreme Armut und Ernährungskrisen verstärken sich

gegenseitig und verschärfen sich zu einer globalen

Krisenlage für Kinder. Zusätzlich spitzt sich die weltweite

Lage für Kinder durch Kürzungen bei internationalen

Hilfsgeldern zu. Das darf uns nicht kalt lassen: Es ist an

der Zeit, mit starkem, nachhaltigem Engagement die Welt zu

einem besseren Ort für jedes Kind zu machen, überall.“

Am 20.11. werden die Kinderrechte ins Licht gerückt

Von Berlin bis Sydney: Am 20. November werden im Rahmen der

internationalen Beleuchtungsaktion von UNICEF zahlreiche

Gebäude blau erstrahlen, um mehr Aufmerksamkeit für die

Rechte, Bedürfnisse und Wünsche der jungen Generation zu

schaffen. Auch in Deutschland werden über 60 markante

Bauwerke, darunter der Kulturpalast in Dresden oder die

Bundeskunsthalle in Bonn, am Abend des 20.11. Farbe für

Kinderrechte bekennen.

Darüber hinaus werden

verschiedene Events und kreative Aktionen zum Thema

Kinderrechte in zahlreichen Städten und Gemeinden den 20.11.

mit Leben füllen. Die über 7.000 UNICEF-Engagierten werden

im ganzen Land aktiv sein, sie führen Ortsgespräche mit

Entscheider*innen aus Politik und Wirtschaft und machen auf

die Kinderrechte aufmerksam.

Mitmachaktion „I AM. Ich

bin einmalig. Ich bin vieles. Ich bin gut.“

Rund um den

Internationalen Tag der Kinderrechte machen sich

Schülerinnen und Schüler in ganz Deutschland für die

Kinderrechte stark. Bei der UNICEF-Mitmachaktion „I AM. Ich

bin einmalig. Ich bin vieles. Ich bin gut.“ setzen Kinder

und Jugendliche mit Hilfe digitaler und analoger

Aktionsmaterialien ein kreatives Zeichen für Kinderrechte,

Selbstvertrauen und Zukunftsmut. Unterstützung erhalten sie

dabei durch die Musikerin und offizielle Aktionspatin Senta.

Die Sängerin widmet der Aktion ihren Song „Ich bin

stark” – ein Lied für Kinder, das Mut macht, sie begleitet

und stärkt. Im Zuge der Mitmachaktion werden zum

Internationalen Tag der Kinderrechte 2.600 Schulen mit rund

300.000 Kindern und Jugendlichen aus ganz Deutschland aktiv.

Neuer globaler Report zur Situation der Kinder in der

Welt

Am 20.11. veröffentlicht UNICEF auch den neuen

globalen Bericht „Zur Situation der Kinder in der Welt”. Er

beleuchtet in diesem Jahr das Thema „Kinder in Armut“ und

zeigt auf, warum Armut weiterhin besteht und was unternommen

werden kann, um sie zu beenden. UNICEF veröffentlicht in dem

Bericht aktuelle Zahlen zur Situation von Kindern in Armut

und zur Verbreitung der sogenannten multidimensionalen Armut

von Kindern.

Das bedeutet, dass Kinder

schwerwiegende Entbehrungen in einem oder mehreren der

Bereiche Wohnen, Ernährung, Hygiene, Wasser, Bildung oder

Gesundheitsversorgung hinnehmen müssen. Im neuen Bericht

nimmt UNICEF zudem die Auswirkungen aktueller Konflikte, des

Klimawandels, der Kürzungen der internationalen Hilfen sowie

der COVID-19-Pandemie auf die Armut von Kindern in den

Blick.

|

|

UNICEF-Bericht zur Lage der

Kinder in Deutschland 2025:

Weiter zu viele Kinder

ohne Perspektive

|

|

Berlin/Köln/Duisburg, 12. November 2025 - Der neue

UNICEF-Bericht zur Lage der Kinder 2025 in

Deutschland zeigt, dass weiterhin viel zu viele Kinder

mit Blick auf ihre Chancen für ein gutes

Aufwachsen und Zukunftsperspektiven zu stark ins

Hintertreffen geraten.

© UNICEF/UNI824927/Etges

Mehr als einer

Million Kinder fehlen wesentliche Voraussetzungen

für Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und für späteren

beruflichen Erfolg.

Sie haben beispielsweise

keinen Platz, um Hausaufgaben zu machen, können sich kein

zweites Paar Schuhe oder vollwertige Mahlzeiten leisten

und nehmen kaum an Freizeitaktivitäten Gleichaltriger

teil. Nach wie vor entscheidet in Deutschland die familiäre

Situation sehr stark über die Möglichkeit zur

gesellschaftlichen Teilhabe der Kinder.

Der

Bericht macht auch deutlich, dass viele Kinder und

Jugendliche in Deutschland große Belastungen spüren. Das

zeigt sich zum Beispiel an der starken Zunahme von

körperlichen und psychischen Beschwerden, über

die mittlerweile 40 Prozent der Jugendlichen berichten.

„In Deutschland bewegt sich zu wenig für Kinder", sagt

Georg Graf Waldersee, Vorsitzender von UNICEF

Deutschland. „Eine gute Kindheit darf nicht nur ein hehres

Bekenntnis bleiben. Die neue Bundesregierung steht in der

Verantwortung, deutlich mehr für Kinder zu tun. Wer den

gesellschaftlichen Zusammenhalt und Deutschlands Zukunft

sichern will, muss jetzt gezielt in Kinder

investieren – insbesondere in diejenigen, die von Armut,

Ausgrenzung oder fehlenden Chancen betroffen sind.”

Wichtige Ergebnisse des Berichts:

Die ungleichen materiellen und sozialen Voraussetzungen in

den Familien wirken sich auf alle Lebensbereiche der Kinder

aus.

- Der Abstand zwischen bestens unterstützten und

besonders benachteiligten Kindern wächst.

- Immer mehr

Kinder können beispielsweise nicht gut lesen (25 Prozent, 5

Prozentpunkte mehr als in 2018).

- 41 Prozent der

Achtklässlerinnen und Achtklässler verfügen lediglich über

rudimentäre digitale Kompetenzen (2013: 29 %). Dabei sind

Kinder aus finanziell schlechter gestellten

Elternhäusern deutlich überrepräsentiert.

Hinzu

kommt, dass insbesondere diese benachteiligten Kinder und

Jugendlichen sich von ihrem Umfeld, also Eltern und

Lehrkräften, vergleichsweise selten gut

unterstützt fühlen. Jährlich verlassen über 62.000 die

Schule ohne Abschluss.

Eine beträchtliche Zahl von

Kindern in Deutschland ist von den konkreten Folgen von

Armut betroffen.

- So wurden über eine Million

Kinder als depriviert eingestuft, mussten also auf die

Erfüllung grundlegender Bedürfnisse wie den Ersatz

abgetragener Kleidung, eine beheizte Wohnung oder warme

Mahlzeiten verzichten.

- 44 Prozent der

armutsgefährdeten Kinder leben in überbelegten Wohnungen.

- Mindestens 130.000 Kinder sind wohnungslos

und in kommunalen Unterkünften untergebracht.

Der

seit 2006 erscheinende UNICEF-Bericht zur Lage der Kinder in

Deutschland untersucht anhand von sechs Dimensionen des

kindlichen Wohlbefindens umfassend die

Situation der aktuell 14 Millionen Kinder und Jugendlichen

unter 18 Jahren und gibt Handlungsempfehlungen für Politik

und Gesellschaft. Den diesjährigen Bericht hat das

renommierte Deutsche Jugendinstitut (DJI) für UNICEF

Deutschland mit insgesamt 27 wissenschaftlichen Expert*innen

erstellt. Erstmals wurden auch 23 Jugendliche an der

Schwerpunktsetzung und Ausgestaltung des UNICEF-Berichts

beteiligt.

Kinderarmut wirkt sich auf alle

Lebensbereiche aus

„Der Bericht macht deutlich, wie sich

Armut auf wirklich alle Lebensbereiche von

Kindern nachteilig auswirkt“, so Prof. Dr. Sabine

Walper, die den Bericht als Vorstandsvorsitzende und

Direktorin des Deutschen Jugendinstituts begleitet hat. „Das

zeigt sich in den Bildungschancen, der Gesundheit,

der gesellschaftlichen Teilhabe und selbst in den sozialen

Beziehungen. Umso wichtiger ist es, Strukturen so zu

reformieren, dass alle Kinder unabhängig von ihrer Herkunft

faire Chancen auf ein gutes Aufwachsen haben.“

Cristian, einer der am Bericht beteiligten Jugendlichen,

sagt: „Ich finde, niemand sollte ständig aufs Geld schauen

müssen, nur um zu entscheiden, ob man etwas essen kann, an

etwas teilnehmen darf oder zu einer Sportveranstaltung kann.

Warum mir das wichtig ist? Ich habe in meiner Kindheit

selbst damit zu kämpfen gehabt. Aus eigener Erfahrung weiß

ich, welche Auswirkungen Armut hat – und wie sehr einen das

wirklich mitnehmen kann.”

Kinderarmut seit

Jahren auf vergleichsweise hohem Niveau

Im internationalen Vergleich ist der Anteil der Kinder, bei

denen grundlegende Bedürfnisse aus finanziellen Gründen

nicht gestillt werden können, in Deutschland deutlich höher

als in einigen anderen europäischen Ländern. Dazu gehören

wirtschaftlich starke Länder wie Finnland oder Norwegen,

aber auch wirtschaftlich schwächere, wie Slowenien oder

Portugal.

Bei der Bekämpfung von Kinderarmut

stagniert die Entwicklung in Deutschland seit Jahren. Die

relative Armut von Kindern bewegt sich konstant um die 15

Prozent, 2023 waren es 14 Prozent. 1,9 Millionen Kinder

leben heute von dem Bürgergeld ihrer Familie. Hinzu kommen

Kinder, die mit Asylbewerberleistungen auskommen müssen.

Gesundheit von Kindern und Jugendlichen

Immer mehr

Kinder und Jugendliche leiden regelmäßig an gesundheitlichen

Beschwerden. Im Jahr 2022 gaben 40 Prozent der 11-bis

15-Jährigen an, dass sie mehrfach pro Woche oder sogar

täglich Beschwerden wie Kopfschmerzen,

Bauchschmerzen oder Schlafprobleme haben. Bei

der früheren Erhebung im Jahr 2014 waren es nur 24 Prozent.

Ein großer Teil der Kinder und Jugendlichen in

Deutschland schätzt die eigene psychische Gesundheit und

Lebenszufriedenheit als nicht gut ein. Auch hier sind die

Werte alarmierend: Sie liegen bei 51 bis 67 von 100 Punkten

– variierend nach Geschlecht und familiärem Wohlstand. Den

niedrigsten Durchschnittswert haben finanziell

benachteiligte Mädchen mit einem Wert von 51 – das

liegt damit nur knapp über dem Schwellenwert von 50, der als

Anzeichen einer Depression interpretiert wird.

Beziehungen in Familie und Schule für große Zahl von Kindern

nicht ausreichend unterstützend

Der UNICEF-Bericht unterstreicht die zentrale Rolle, die

unterstützende Eltern und das weitere Umfeld für das

Aufwachsen von Kindern haben. Die Mehrheit der Kinder und

Jugendlichen fühlt sich zwar durch ihre Familien

unterstützt, doch fällt Deutschland auch hier im

internationalen Vergleich ab.

Nur 54 Prozent der

15-jährigen Mädchen in Deutschland berichten von einer hohen

familiären Unterstützung; in der Schweiz liegt der Anteil

bei 69 Prozent. Auch von ihren Lehrkräften fühlen sich die

Jugendlichen eher wenig unterstützt: Nur 26 Prozent der

15-jährigen Mädchen in Deutschland erleben die

Unterstützung als hoch, in Norwegen zum Beispiel sind

es dagegen 53 Prozent.

Empfehlungen von UNICEF

Deutschland

Es besteht großer Handlungsbedarf,

damit möglichst alle Kinder und Jugendlichen gute

Startbedingungen und Perspektiven für ihr weiteres Leben

haben. UNICEF Deutschland hat ergänzend zum Bericht konkrete

Handlungsempfehlungen für Bund, Länder und Gemeinden

veröffentlicht.

Insbesondere empfiehlt UNICEF,

gezielte Investitionen in besonders benachteiligte

Kinder zu priorisieren und familiäre

Ressourcen zu stärken, zum Beispiel durch den Ausbau des

„Startchancenprogramms“ an Schulen, die Entwicklung

vergleichbarer Ansätze für Kitas sowie ein Maßnahmenpaket

zur Reduzierung von Kinderarmut.

|

|

25 Jahre gewaltfreie

Erziehung im Bürgerlichen Gesetzbuch

Jeder Sechste hält

„Anschreien“ in der Erziehung für angebracht

|

|

Neue

repräsentative Studie gibt Einblick in Einstellungen zu

emotionalen Strafen in der Erziehung | Mehrheit lehnt diese

Strafen ab

UNICEF Deutschland

Berlin/Köln/Ulm, 29. Oktober 2025

- Am 8. November 2000 trat in Deutschland das Recht jedes

Kindes auf gewaltfreie Erziehung in Kraft. Ein

Vierteljahrhundert später zeigt sich im Hinblick auf

Einstellungen zu emotionalen Strafen ein widersprüchliches

Bild: Zwar werden diese Strafen grundsätzlich mehrheitlich

abgelehnt, in ihren einzelnen Ausprägungen stoßen sie jedoch

nach wie vor auf Zustimmung. Dies zeigt eine aktuelle,

repräsentative Befragung von der Klinik für Kinder- und

Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie am

Universitätsklinikum Ulm und UNICEF Deutschland.

Laut

der neuen Studie lehnen fast drei Viertel der Befragten

emotionale Strafen in der Erziehung grundsätzlich ab.

Einzelne Formen emotionaler Bestrafung stoßen jedoch auf

Zustimmung: So halten 16,1 Prozent der Befragten das

Anschreien für eine angemessene Erziehungsmaßnahme, 9,2

Prozent das Einsperren ins Zimmer und 8,6 Prozent das

Nicht-mehr-Sprechen mit dem Kind. Jeweils rund fünf Prozent

der Befragten halten emotionale Strafen wie Isolation von

Familie oder Freunden, Auslassen einer Mahlzeit, Entzug von

Aufmerksamkeit und Zuneigung sowie Schuldzuweisungen oder

Bloßstellungen für angemessen.

Auch unter den

angewandten Formen emotionaler Gewalt wurde das Anschreien

am häufigsten genannt: In einer kleineren Stichprobe von

Befragten, die angaben, bereits Kinder erzogen zu haben, gab

fast jede vierte Person an, diese Form selbst bereits

ausgeübt zu haben. Häufig angewendet wurden zudem das

Einsperren ins Zimmer (10,6 Prozent) und die

Kommunikationsverweigerung gegenüber dem Kind (9,4 Prozent).

Knapp zwei Drittel der Befragten mit Erziehungserfahrung

gaben an, keine emotionalen Strafen angewandt zu haben.

Diskrepanz zwischen Einstellungen und Handeln –

weitere Anstrengungen notwendig

Die Verankerung

des Rechts auf gewaltfreie Erziehung war ein

gesellschaftlicher Wendepunkt, dessen Wirkung bis heute

spürbar ist. Seitdem ist die Akzeptanz körperlicher Strafen

deutlich gesunken und das Bewusstsein für die Rechte von

Kindern hat spürbar zugenommen. Dennoch bleibt viel zu tun,

um Kinder wirksam vor Gewalt in der Erziehung zu schützen.

Aus Sicht von UNICEF Deutschland und dem Kinder- und

Jugendpsychiater und Psychotherapeut Prof. Dr. Jörg M.

Fegert ist es daher entscheidend, das Recht auf gewaltfreie

Erziehung in allen gesellschaftlichen Bereichen weiter zu

stärken.

„Im Hinblick auf emotionale Gewalt bleibt

die Lücke zwischen Wissen und Handeln groß. Zwar wissen

viele Menschen, dass emotionale Strafen in der Erziehung

nicht mehr angemessen sind – wenden sie jedoch trotzdem an.

Auf der Handlungsebene besteht also noch erheblicher Bedarf

an Aufklärung, Prävention und Unterstützung“, so Prof. Dr.

Jörg M. Fegert. „Besonders wichtig ist es, Menschen zu

erreichen, die selbst emotionale Gewalt in ihrer Kindheit

erlebt haben. Bei ihnen ist das Risiko erhöht, entsprechende

Muster weiterzugeben.“

Auch Christian Schneider,

Geschäftsführer von UNICEF Deutschland, betont: „Gewalt

hinterlässt Spuren – oft ein Leben lang. Körperliche und

emotionale Gewalt gefährden nicht nur die Gesundheit von

Kindern, sondern auch ihre Bildungschancen und ihre

seelische Gesundheit im Erwachsenenalter. Gerade in einer

sich verändernden Welt muss der Schutz vor Gewalt in der

Kindheit endlich als gesamtgesellschaftliche Aufgabe ernst

genommen und deutlich verstärkt werden.“

Weitere

Ergebnisse der Befragung

Nur rund die Hälfte der

Befragten gibt an, keine emotionalen Strafen in ihrer

eigenen Erziehung erlebt zu haben. Wer in der Kindheit

selbst emotionale Strafen erlebt hat, stimmt solchen

Erziehungsmethoden deutlich häufiger zu. Rund die Hälfte der

Befragten mit eigener Erfahrung stimmen emotionalen Strafen

zu (49,3 Prozent), gegenüber nur zwei Prozent ohne

entsprechende Erfahrungen.

Während zwei Drittel der

Befragten mit eigener Erfahrung emotionaler Strafen angibt,

diese Erziehungsmethoden auch bei den eigenen Kindern

angewendet zu haben, liegt dieser Anteil bei denen ohne

solche Erfahrungen lediglich bei 5,4 Prozent.

Maßnahmen zum nachhaltigen Schutz von Kindern vor

Gewalt

Folgende Ansätze sind dringend notwendig,

um Kinder nachhaltig vor Gewalt zu schützen:

Kinderrechte

stärken: Die Geschichte der gewaltfreien Erziehung in

Deutschland zeigt, wie gesetzliche Maßnahmen zu nachhaltiger

positiver gesellschaftlicher Veränderung führen. Eine

Aufnahme der Kinderrechte ins Grundgesetz würde die

Rechtsposition von Kindern zusätzlich stärken und so die

Rahmenbedingungen für einen wirksamen Kinderschutz und die

Teilhabe von Kindern in allen Lebensbereichen verbessern.

Den Begriff der gewaltfreien Erziehung erweitern: Die

gesetzliche Norm zum Recht auf gewaltfreie Erziehung

berücksichtigt bislang nicht die Misshandlungsform der

Vernachlässigung. Während körperliche und zunehmend auch

emotionale Gewalt gesellschaftlich weitgehend abgelehnt

werden, fehlt die gleiche Sensibilisierung für die Folgen

unterlassener Fürsorge.

Der Begriff der

gewaltfreien Erziehung sollte daher im Bürgerlichen

Gesetzbuch auf Vernachlässigung ausgeweitet und auch diese

Form der Gewalt gesetzlich geächtet werden.

Gezielte Prävention fördern: Um Kinder wirksam zu schützen,

sollte das Bewusstsein für die Folgen körperlicher und

psychischer Gewalt gestärkt und Prävention an aktuelle

Realitäten angepasst werden. Neben Aufklärungskampagnen

braucht es gezielte Strategien, die auch die digitalen

Lebenswelten junger Menschen und das Setting Familie

berücksichtigen.

Neben allgemeiner Aufklärung und

Sensibilisierung sollten zudem gezielte

Unterstützungsangebote für Risikogruppen sowie frühzeitige

Hilfen bei erkennbaren Belastungen ermöglicht werden, um

Gewalt in der Erziehung vorzubeugen (Verankerung selektiver

und indizierter Prävention zusätzlich zur Primärprävention

in § 20 SGB V).

Datenlage zu Gewalt in der Erziehung

verbessern: Die Datenlage zur Gewalt in der Erziehung in

Deutschland ist weiterhin lückenhaft. Systematische

Datenerhebungen sind entscheidend, um Ausmaß und Risiken zu

erkennen, wirksam gegenzusteuern und politischen wie

gesellschaftlichen Handlungsdruck zum besseren Schutz von

Kindern aufzubauen – gerade in Zeiten tiefgreifender

digitaler Veränderungen.

|

|

Waffenruhe ist Hoffnungsschimmer für Kinder im

Gazastreifen |

|

Statement von

Ricardo Pires, stellv. UNICEF-Sprecher, beim heutigen

Pressebriefing im Palais des Nations in Genf

Genf/Köln, 10. Oktober 2025 - „Ich beginne mit den Stimmen

zweier Kinder aus Deir al-Balah im Süden Gazas, mit denen

UNICEF gesprochen hat. Ihre Reaktion auf die gestrige

Nachricht über die Vereinbarung im Hinblick auf eine

Waffenruhe und ein Ende des Krieges im Gazastreifen sagt

mehr als jedes Wort, das ich heute sagen könnte.

Maisara ist 13 Jahre alt. ‚Ich war glücklich, als ich von

der Waffenruhe hörte. Endlich kann ich in meine Stadt im

Norden zurückkehren – denn wie alle Kinder sind wir müde vom

Krieg. Wir wollen unsere Kindheit zurück. Am meisten freut

mich, dass wir nicht länger hungern müssen‘, sagte er. ‚Ich

werde die Erde meiner Stadt umarmen, weil ich sie so sehr

vermisst habe. Zurückzukehren bedeutet, wieder zur Schule zu

gehen und ein normales Leben zu führen.‘

Rasha ist

ebenfalls 13 Jahre alt. Sie sagte: ‚Ich vermisse meine

Cousins. Wir möchten sie auf dem Friedhof im Osten des Camps

Bureij besuchen. Und wir wollen unsere Familien in

Gaza-Stadt wiedersehen. Seit die Waffenruhe verkündet wurde,

sind wir alle glücklich.‘

Dies sind nur zwei von über

einer Million Kindern, die seit mehr als zwei Jahren auf

diesen Tag warten – mehr als zwei Jahre unvorstellbaren

Leids.

Die Nachricht über die Waffenruhe ist ein

dringend benötigter, längst überfälliger Hoffnungsschimmer

für sie und ihre Familien. Jetzt gilt es, diese Hoffnung

nicht zu enttäuschen und schnell und entschlossenen zu

handeln.

Es ist entscheidend, dass alle

Konfliktparteien alles tun, um die Vereinbarung umzusetzen,

aufrechtzuerhalten und zu einem dauerhaften Frieden zu

führen. In den Stunden bis zum offiziellen Inkrafttreten der

Waffenruhe müssen Kinder geschützt werden.

Die

Waffenruhe bringt Hoffnung, dass das Töten und Verstümmeln

von Kindern endlich aufhört. Mehr als 64.000 Kinder wurden

durch Angriffe des israelischen Militärs getötet oder

verletzt. Etwa 25 Prozent von ihnen tragen womöglich

lebensverändernde Verletzungen davon.

UNICEF steht

bereit. Die Hilfe muss fließen. Israel muss so viele

Grenzübergänge wie möglich öffnen. Die Lage ist kritisch.

Die Kindersterblichkeit droht zu steigen – nicht nur bei

Neugeborenen, sondern auch bei Kleinkindern, deren

Immunsysteme stärker geschwächt sind, als je zuvor und die

über so lange Zeit keinen Zugang zu angemessener Nahrung

hatten.

Hinzu kommt, dass der bevorstehende kalte

Winter ohne ausreichenden Schutz und Kleidung tödlich sein

kann. Im vergangenen Jahr starben Neugeborene an

Unterkühlung.

UNICEF ist auf diese Situation

vorbereitet. Da es Monate dauert, um Hilfsgüter aus aller

Welt nach Gaza zu bringen, hat UNICEF bereits im Juli

angefangen, Planen und Winterkleidung zu beschaffen.

Unser Ziel ist es, jedes Kind unter zwölf Monaten mit zwei

Winterkleidungs-Kits zu erreichen und eine Million Decken

für alle Kinder in Gaza bereitzustellen.

Die Liste

geht weiter: Wir bereiten Hilfsgüter für die vielen tausend

verletzten Kinder vor, denn vieles, wie Rollstühle und

Krücken durfte lange nicht geliefert werden.

Wir

stehen bereit, die Wasserversorgung sowie die Entwässerungs-

und Abwassersysteme wieder herzustellen sowie die

Müllentsorgung zu unterstützen.

Und als oberste

Priorität muss die Vereinbarung natürlich genutzt werden, um

Mangelernährung und die Ausweitung der Hungersnot zu

verhindern. UNICEF ist in der Lage, die Ernährungslage von

50.000 Kindern unter fünf Jahren sowie 60.000 schwangeren

und stillenden Müttern zu verbessern. Wir haben dies in den

letzten Monaten bereits getan, doch wir müssen Gaza endlich

mit ausreichend Spezialnahrung und Behandlungsmöglichkeiten

erreichen können.

Ein echter Waffenstillstand muss

mehr als Worte bedeuten. Er muss aufrechterhalten und

respektiert werden – und die Rechte von Kindern müssen dabei

im Mittelpunkt stehen. Das bedeutet, alle Grenzübergänge für

humanitäre Hilfe zu öffnen und sicherzustellen, dass jedes

Kind von Norden bis Süden mit dem Lebensnotwendigsten

erreicht wird.

Humanitäre Hilfe ist jedoch nur der

Anfang. Kinder in Gaza brauchen wieder geöffnete Schulen,

Spielplätze und Zeit, um sich von dem unvorstellbaren Trauma

zu erholen. Die Waffenruhe muss Bedingungen schaffen für

sowohl dringend benötigte humanitäre Hilfe als auch für

einen langfristigen Wiederaufbau, damit Kinder wie Maisara

und Rasha ihre Kindheit zurückgewinnen können. Der Weg wird

lang sein.”

|

|

„Kinderrechte – Bausteine

für Demokratie!“

|

|

Weltkindertag 2025: Über 1.000 Kinder und Jugendliche rufen

bundesweit mit UNICEF und Deutschem Kinderhilfswerk zur

Umsetzung der Kinderrechte auf

Weltkindertag 2025: Kinder und Jugendliche bauten am Vortag

des Weltkindertags ein "Haus der Kinderrechte" mit

Forderungen und Wünschen zum diesjährigen

Weltkindertagsmotto: "Kinderrechte - Bausteine für

Demokratie!" vor dem Brandenburger Tor in Berlin. © Paula G.

Vidal

Berlin/Köln/Duisburg, 19. September 2025 - Zum

Weltkindertag am 20. September fordern das Deutsche

Kinderhilfswerk und UNICEF Deutschland von Politik und

Gesellschaft mit Nachdruck, die in der

UN-Kinderrechtskonvention verankerten Rechte der Kinder

vollständig umzusetzen. Dafür müssen die Interessen und

Belange von Kindern und Jugendlichen und ihre aktive

Beteiligung in politischen Entscheidungsprozessen umgesetzt

werden – in Deutschland und in der internationalen

Zusammenarbeit der Bundesregierung.

Denn die

Herausforderungen, vor denen unsere Gesellschaft steht,

betreffen nicht nur Deutschland. Der bröckelnde

gesellschaftliche Zusammenhalt, eine veränderte Lebenswelt,

die sich immer mehr in digitalen Räumen vollzieht, sowie

globale Krisen schmälern die Zukunftschancen der Kinder

weltweit und nehmen ihnen die Möglichkeit, ihre Stimme zu

erheben. Auch die globalen Kürzungen in der humanitären

Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit wirken sich gravierend

auf die Lebensbedingungen von Kindern weltweit aus.

Für UNICEF Deutschland und das Deutsche Kinderhilfswerk ist

die Umsetzung der Kinderrechte, besonders das Recht auf

Mitbestimmung, grundlegend für das Wohlergehen der jungen

Generation. Auch in Deutschland muss den Kinderrechten mehr

Geltung verschafft werden. Dafür braucht es vor allem die

Verankerung der Kinderrechte im Grundgesetz, entschiedene

Maßnahmen gegen die Kinderarmut, und einen verstärkten

Ausbau der Beteiligungsrechte von Kindern und Jugendlichen.

Diese politische und gesamtgesellschaftliche Aufgabe

ist entscheidend für die Stärkung des sozialen Zusammenhalts

und den Schutz unserer Demokratie. Kinder und Jugendliche

setzten aus diesem Anlass heute zusammen mit den beiden

Kinderrechtsorganisationen vor dem Brandenburger Tor ein

unübersehbares Zeichen für Kinderrechte.

„Haus der

Kinderrechte” am Brandenburger Tor

Dabei präsentierten

Kinder und Jugendliche auf dem Pariser Platz in Berlin in

Anwesenheit von Dr. Petra Bahr, Staatssekretärin bei der

Bundesministerin für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und

Jugend, ein „Haus der Kinderrechte“. Das kreative Bauwerk

besteht aus einer Auswahl bunter Kinderrechte-Bausteine aus

über 1.000 eingesendeten Forderungen und Wünschen junger

Menschen aus ganz Deutschland zum Motto des Weltkindertags

„Kinderrechte - Bausteine für Demokratie!“.

Auf

einem der eingesendeten Bausteine steht geschrieben: “Schutz

vor Gewalt, das Recht auf Bildung, das Recht auf

Beteiligung” – ein Ausdruck für einige der drängendsten

Rechte für Kinder in Deutschland und weltweit.

Das

Dach bildet eine eindrucksvolle kinderfreundliche Welt aus

Spielbausteinen. Eine dritte Klasse der Löcknitz-Grundschule

aus Berlin hatte diese mit den beiden

Kinderrechtsorganisationen in einem Workshop kreiert.

Unterstützt wurden sie dabei von einem Team von LEGOLAND

Discovery Centre Berlin, das die Aktion mit zahlreichen

LEGO-Bausteinen unterstützte und den Schülerinnen und

Schülern beim Bau zur Seite stand.

Mit dem kreativen

Bauwerk bringen die Kinder die bundesweiten Ideen und ihre

eigenen Visionen für eine kinderfreundliche Zukunft zum

Ausdruck: etwa ein großes LEGO-Haus, in dem auch geflüchtete

Kinder ein sicheres Dach und ein warmes Bett haben, einen

Park mit schönen Toiletten und vielen Bäumen, einen voll

bewachsenen LEGO-Regenwald mit geschützten Tieren und eine

Schule für alle Kinder, mit vielen Pflanzen und neuen

Büchern, in der das Lernen Spaß macht.

Die Stimmen

der jungen Generation

Während der Veranstaltung trugen

Mitglieder des Kinder- und Jugendbeirats des Deutschen

Kinderhilfswerkes und des UNICEF-JuniorTeams ihre wichtigen

Botschaften vor: „Kinderrechte sind nicht verhandelbar. Ihre

Durchsetzung ist das Fundament einer nachhaltigen, gerechten

und friedlichen Welt. Eine Gesellschaft, die die Kinder und

ihre Rechte nicht schützt, hat keine Zukunft”, sagten

Matilda (17 Jahre) und Olivia (18 Jahre) aus dem JuniorTeam

von UNICEF Deutschland.

„Ich finde, Kinderrechte

müssen endlich ins Grundgesetz, damit sie wirklich ernst

genommen werden. Kinder sollen nicht nur geschützt werden,

sondern auch mitbestimmen können, weil es um ihre Zukunft

geht. Demokratie heißt, dass alle gehört werden, auch

Kinder. Deshalb ist es wichtig, dass Politik Kinderrechte

stärker beachtet“, sagte der 13-jährige Nathan aus Köln,

Mitglied im Kinder- und Jugendbeirat des Deutschen

Kinderhilfswerkes.

Dr. Petra Bahr, Staatssekretärin

im BMBFSFJ: „Kinderrechte sind das Fundament einer

lebendigen Demokratie. Jedes Kind hat ein Recht auf Schutz,

Förderung und Beteiligung. Als Bundesregierung setzen wir

uns dafür ein, dass Kinder und Jugendliche ihre Rechte nicht

nur kennen, sondern auch im Alltag erfahren und aktiv

mitgestalten können – in der Familie, in der Kita, in der

Schule und in der ganzen Gesellschaft. Denn unsere

Demokratie bleibt nur dann zukunftsfähig, wenn junge

Menschen ihre Stimme erheben und gehört werden.“

Dagmar Wöhrl, Botschafterin von UNICEF Deutschland, sagte:

„Kinder sind das verletzlichste und zugleich wichtigste

Glied in unserer Gesellschaft. Sie sind die Zukunft. Doch

leider verlieren Kinder durch Kriege, den Klimawandel,

Flucht und Hunger nicht nur ihre Sicherheit und ihre Familie

– sie verlieren vor allem ihre Kindheit und die Kraft, ihre

eigene Zukunft mitzugestalten. Deshalb dürfen wir keine Zeit

mehr verlieren: Es liegt an uns allen Kindern, hier und

weltweit, eine Zukunft zu sichern.“

Anja Siegesmund,

Vorstandsmitglied des Deutschen Kinderhilfswerkes, ergänzte:

„Es lohnt sich, wenn Kinder und Jugendliche so früh wie

möglich Beteiligung lernen und selbstwirksam werden. Ob

Spielplatz, Radweg oder Jugendparlament – sich füreinander

und miteinander einzusetzen, ist ein Wert an sich. Dieser

Wert braucht ein starkes Fundament, das die Politik endlich

schaffen muss: Kinderrechte gehören ins Grundgesetz. Und wir

brauchen eine bessere Verankerung von Demokratiebildung in

Erziehungs- und Bildungseinrichtungen, in

Kindertageseinrichtungen sowie in Schulen und Schulhorten.

Hier liegt noch viel Arbeit vor uns.”

Bundesweite

Aktionen zum Mitmachen

Im Rahmen des Weltkindertags unter

dem Motto „Kinderrechte – Bausteine für Demokratie!“ finden

in ganz Deutschland zahlreiche Veranstaltungen und Aktionen

statt. UNICEF Deutschland lädt Kinder und ihre Familien ein,

aktiv zu werden: Mit selbstgestalteten

Kinderrechte-Bausteinen und -Puzzlestücken sowie

Freundschaftsarmbändern für mehr Zusammenhalt, können Kinder

ihre Wünsche für eine kindgerechte Zukunft zum Ausdruck

bringen. Unter dem Hashtag #wiestarkwäredasdenn können

Familien und Einrichtungen Fotos ihrer Kreativaktionen in

sozialen Medien teilen.

Zudem feiert das Deutsche

Kinderhilfswerk den Weltkindertag den ganzen September

hindurch mit einem digitalen „Kinderrechte-Spezial“ auf

www.kindersache.de. Dabei können die Kinder in vielen

interessanten Artikeln mehr über ihre Rechte erfahren und

zudem selbst aktiv und kreativ werden. Der Fokus liegt dabei

auf partizipativen Angeboten, die die Kinder zum Mitmachen

anregen und Spaß machen. Statt Kinderrechte abstrakt zu

erklären, geht es vielmehr darum, sie erlebbar zu machen und

über sie ins Gespräch zu kommen. Wir laden alle ein, sich am

Weltkindertag für die Rechte von Kindern und Jugendlichen

starkzumachen!

Die Geschichte des Weltkindertags

Im September 1954 empfahlen die Vereinten Nationen ihren

Mitgliedstaaten die Einführung eines weltweiten Tages für

Kinder. Sie wollten damit den Einsatz für Kinderrechte

stärken, die Freundschaft unter Kindern und Jugendlichen auf

der Welt fördern und die Regierungen auffordern, die

weltweite UNICEF-Arbeit zu unterstützen. Inzwischen wird der

Weltkindertag in über 145 Staaten gefeiert; seit 1989 sind

die Kinderrechte mit einer UN-Konvention für jedes Kind

verbrieft.

|

|

Weltkindertag 2025: „Kinderrechte

– Bausteine für Demokratie!“

|

|

Berlin/Duisburg,

11. September 2025 - Am Vortag des Weltkindertages 2025

setzen Kinder und Jugendliche gemeinsam mit dem Deutschen

Kinderhilfswerk (DKHW) und UNICEF Deutschland unter dem

Motto „Kinderrechte – Bausteine für Demokratie!“ vor dem

Brandenburger Tor ein unübersehbares Zeichen für die Rechte

der Kinder und mehr gesellschaftlichen Zusammenhalt.

© UNICEF Deutschland

Dafür werden

Schülerinnen und Schüler der Löcknitz-Grundschule Berlin

gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen des Kinder- und

Jugendbeirates des Deutschen Kinderhilfswerkes und des

UNICEF-JuniorTeams auf dem Pariser Platz ein „Haus der

Kinderrechte“ präsentieren. Das bunte Bauwerk besteht aus

bemalten Kinderrechte-Bausteinen aus über 700 bundesweit

eingesendeten Forderungen und Wünschen junger Menschen zum

Motto des Weltkindertags „Kinderrechte - Bausteine für

Demokratie!“.

Zu der Mitmachaktion hatten die beiden

Kinderrechtsorganisationen aufgerufen. Das kreative Dach des

“Haus der Kinderrechte” besteht aus einer eindrucksvollen

kinderfreundlichen Welt aus LEGO-Spielbausteinen. Eine

dritte Klasse der Löcknitz-Grundschule aus Berlin hatte

diese in einem Kinderrechte-Workshop kreiert und sich

gefragt “Was braucht es aus unserer Sicht für eine

kinderfreundliche Zukunft?”

Unterstützt wurden sie

dabei von einem Team von UNICEF, dem Deutschen

Kinderhilfswerk und LEGOLAND Discovery Centre Berlin. Ihre

Forderungen und Wünsche richten die Kinder und Jugendlichen

vor Ort an Dr. Petra Bahr, Staatssekretärin bei der

Bundesministerin für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und

Jugend.

|

|

„Kinder in Not und humanitäre Teams dürfen niemals

Zielscheibe von Angriffen sein“

|

|

UNICEF

Deutschland zum Welttag der humanitären Hilfe am 19.8.

© UNICEF/UN0718987/Ibarra Sánchez

Köln/Duisburg, 18.

August 2025 - Schwere Kinderrechtsverletzungen in Kriegs-

und Konfliktgebieten so hoch wie nie / Kürzungen von

weltweiten Hilfsgeldern gefährden Programme für Kinder.

Nie zuvor sind so viele Kinder in Konfliktgebieten

aufgewachsen. Gleichzeitig haben schwere

Kinderrechtsverletzungen und Angriffe auf humanitäre

Helferinnen und Helfer im vergangenen Jahr einen Höchststand

erreicht. Anlässlich des Welttages der humanitären Hilfe

ruft UNICEF Deutschland dazu auf, Kinder in Not sowie

humanitäre Teams zu schützen.

Christian Schneider,

Geschäftsführer von UNICEF Deutschland, sagte:

„Kinder in

der Ukraine, deren Schulen und Spielplätze bombardiert

werden; Kinder in Gaza, die vor den Augen ihrer Eltern

verhungern; Mädchen im Sudan, die sexualisierte Gewalt

erleiden. Immer häufiger missachten Konfliktparteien eine

der wichtigsten Grundregeln des Krieges: den besonderen

Schutz von Kindern. Und immer öfter geraten humanitäre Teams

bei ihrem lebensrettenden Einsatz für Kinder ins Kreuzfeuer.

Die steigenden Bedarfe angesichts der Vielzahl großer

Krisen, die zunehmend erschwerten Einsatzbedingungen für

humanitäre Teams sowie der eingeschränkte Zugang zu Menschen

in schwerster Not setzen das humanitäre System erheblich

unter Druck. Weltweite Kürzungen bei den internationalen

Hilfsgeldern verschärfen die Lage zusätzlich – gerade in

einer Zeit, in der Kinder mehr denn je auf Unterstützung

angewiesen sind.

Der Schutz der Kinder und ihr

sicherer Zugang zu Nahrung, medizinischer Versorgung und

Lernangeboten müssen verteidigt werden. Kinder und die Hilfe

für Kinder dürfen niemals Ziel von Angriffen sein.“

Gewalt und Not prägen das Aufwachsen von Kindern im Krieg

Jedes sechste Kind lebt heute in einem Konfliktgebiet. Im

vergangenen Jahr haben die Vereinten Nationen 41.370 schwere

Kinderrechtsverletzungen verifiziert – so viele wie noch

nie.

Im Gazastreifen erleben Kinder unvorstellbare

Not. Die Schwellenwerte bei zwei von drei Indikatoren, die

auf eine Hungersnot hindeuten, wurden bereits teilweise

überschritten. Mehr als 320.000 Kinder – und somit alle

Kinder unter fünf Jahren im Gazastreifen – sind von akuter

Mangelernährung bedroht. Dutzende Kinder verhungern, weil

ihnen lebensrettende Hilfe verwehrt wird. Mehr als 500

humanitäre Helferinnen und Helfer wurden seit Oktober 2023

getötet. Gleichzeitig ist der UNICEF-Nothilfeaufruf für

Kinder nur zu einem Drittel finanziert.

Im Sudan

weitet sich die Hungersnot weiter aus, doch die Welt schaut

weg. In keinem anderen Land der Welt haben so viele Kinder

ihr Zuhause verloren. Es vergeht kaum ein Tag ohne Berichte

über getötete oder verletzte Kinder. Cholera greift um sich

– allein in Tawila im Norden Darfurs wurden bis Anfang

August 1.180 Fälle gemeldet. In der Region Darfur hat sich

die Zahl der lebensbedrohlich mangelernährten Kinder in den

ersten fünf Monaten dieses Jahres im Vergleich zum

Vorjahreszeitraum fast verdoppelt. Auch im Sudan sind mehr

als 60 Prozent der humanitären Finanzierungsbedarfe von

UNICEF für das laufende Jahr noch nicht gedeckt.

Seit

Beginn des Angriffskriegs gegen die Ukraine wurden rund

2.800 Kinder und Jugendliche getötet oder verletzt. Rund 1,2

Millionen Schulkinder – etwa 35 Prozent – lernen

ausschließlich online oder im Rahmen eines Hybridkonzepts

aus Präsenz- und Online-Unterricht. Fast jedes zweite Kind

hat keinen Zugang zu einem Ort zum Spielen, weder zu Hause

noch anderswo. In der Ukraine ist der UNICEF-Nothilfeaufruf

nur zu 62 Prozent finanziert.

Unterstützung für

Kinder darf nicht nachlassen

„Humanitäre Hilfe rettet

Leben. Voraussetzung ist, dass sie gemäß den humanitären

Prinzipen geleistet wird und die Helferinnen und Helfer

sicheren und umfassenden Zugang zu Menschen in Not haben“,

so Schneider. So konnten UNICEF und seine Partner

beispielsweise im Gazastreifen trotz enormer

Herausforderungen im Herbst 2024 und Februar 2025 rund

600.000 Kinder unter zehn Jahren gegen Polio impfen, nachdem

das Virus dort festgestellt wurde.

Gemeinsam mit dem

Unternehmen für Außenwerbung und digitale Kommunikation

STRÖER startet UNICEF Deutschland rund um den Welttag der

humanitären Hilfe am 19. August eine gemeinsame Kampagne, um

für Solidarität für Kinder in humanitären Notlagen

aufzurufen.

„Angesichts anhaltender Krisen und einer

stetig wachsenden Zahl von Kindern, die Hilfe benötigen,

darf die Unterstützung gerade jetzt nicht nachlassen. Unsere

Verantwortung ist größer denn je – das gilt für die

Weltgemeinschaft wie für die Bundesregierung, aber auch für

alle Bundesbürgerinnen und Bundesbürger. Kinder brauchen

unsere Solidarität. Darauf möchten wir mit der Kampagne

aufmerksam machen", so Schneider.

„In einer Zeit

zunehmender Not ist es unsere Aufgabe als Gesellschaft,

Rückhalt zu zeigen, insbesondere für Kinder in Kriegs- und

Konfliktgebieten. Wir schauen nicht weg, sondern machen

sichtbar, wie bedeutend humanitäre Hilfe für Kinder in Not

ist. Dafür stellen wir gerne unsere frei zugänglichen Medien

im öffentlichen Bereich zur Verfügung", sagte Alexander

Stotz, CEO der STRÖER Media Deutschland GmbH.

|

|

UNICEF: Zahl der getöteten oder verletzten Kinder in

der Ukraine verdreifacht |

|

Nach einem Angriff

auf ein Wohnhaus in der Ukraine haben Jugendliche für ihren

17-jährigen getöteten Freund Blumen und Plüschtiere zum

Gedenken hingelegt.

© UNICEF/UNI784748/Filippov

Kiew/ Genf/Köln/Duisburg, 4. Juli 2025 - 222 Kinder und

Jugendliche in der Ukraine wurden laut neuen von den

Vereinten Nationen verifizierten Daten im Zeitraum vom 1.

März bis 31. Mai getötet oder verletzt. Das sind drei Mal so

viele wie in den drei Monaten davor: Vom 1. Dezember 2024

bis 28. Februar 2025 sind laut UN-

Menschenrechtsbeobachtungsmission in der Ukraine 73 Kinder

getötet oder verletzt worden.

Besonders tödlich und

zerstörerisch ist der anhaltende Einsatz von Explosivwaffen

in Wohngebieten. Allein im April dieses Jahres wurden 97

Kinder getötet oder verstümmelt, die höchste von den

Vereinten Nationen verifizierte Zahl von minderjährigen

Opfern in einem einzelnen Monat seit Juni 2022.

„Für

die Kinder in der Ukraine gibt es keine Atempause vom

Krieg“, sagte die UNICEF-Regionaldirektorin für Europa und

Zentralasien, Regina De Dominicis. „Die Situation der Kinder

ist extrem kritisch, da die intensiven Angriffe weiterhin

nicht nur Leben vernichten, sondern auch darüber hinaus

jeden Aspekt von Kindheit zerstören.“

Die Zerstörung

und Beschädigung von Krankenhäusern, Schulen, Wasser- und

Stromnetzen und sicheren Spielorten hat Auswirkungen auf die

Kinder – jetzt und auf lange Sicht. Gleichzeitig führen die

heftigen Kämpfe in den Gebieten im Nordosten und Osten des

Landes dazu, dass weiterhin eine große Zahl von Menschen aus

ihren Häusern fliehen muss. Sie brauchen dringend humanitäre

Hilfe, zum Beispiel Bargeld, Wasser und Lebensmittel sowie

psychosoziale Hilfe für Kinder.

Neue Gefahren für

Kinder durch moderne Kriegsführung

Es entstehen auch neue

Bedrohungen für Kinder, da die moderne Kriegsführung

Online-Risiken mit tödlichen Offline-Auswirkungen verbindet.

Besonders besorgniserregend ist aus Sicht von UNICEF, dass

Kinder und Jugendliche durch Online-Beeinflussung dazu

gebracht werden, Aktivitäten in der Ukraine auszuüben, zum

Beispiel Angriffe auf militärische Objekte, Sabotage oder

Informationsbeschaffung. Das gefährdet ihre Sicherheit und

ihr Wohlergehen.

Wie die

UN-Menschenrechtsbeobachtungsmission in der Ukraine

berichtet, wurden bei solchen Handlungen mindestens zwei

Jungen getötet und ein weiterer Junge verletzt. Darüber

hinaus wurden Berichten zufolge 91 Jungen und zwölf Mädchen

inhaftiert, wobei 42 Kinder wegen ihrer Beteiligung an dem

Konflikt verurteilt wurden, was nach Angaben der

ukrainischen Strafverfolgungsbehörden zur Inhaftierung von

mindestens sieben Kindern führte.

Der Einsatz von

Kindern durch Konfliktparteien muss aufhören. Die Behörden

werden dringend aufgefordert, Kinder als Opfer zu behandeln

und rasch Maßnahmen zu ergreifen, um sie zu unterstützen und

zu schützen, unter anderem durch die Gewährleistung des

Zugangs zu kinderfreundlichen Justizdiensten.

UNICEF

arbeitet mit der ukrainischen Regierung zusammen, um das

kinderfreundliche Justizsystem zu stärken, das Kinder stärkt

und schützt. Das heißt, den Zugang zu umfassenden

rechtlichen Unterstützungsdiensten sicherzustellen,

Alternativen zur Inhaftierung zu fördern und den Schwerpunkt

auf wiederherstellende Gerechtigkeit und Rehabilitation zu

legen, die auf die individuellen Bedürfnisse und das beste

Interesse jedes Kindes zugeschnitten sind.

UNICEF

fordert zudem erneut die Einhaltung des humanitären

Völkerrechts und der Menschenrechte sowie die Beendigung und

Verhinderung schwerwiegender Verstöße gegen die Rechte der

Kinder.

Kinder brauchen einen nachhaltigen und

dauerhaften Frieden. Ihre Rechte und ihr Wohlergehen müssen

geschützt und vorrangig behandelt werden.

UNICEF ruft

weiterhin zu Spenden für die Kinder in der Ukraine auf.

Weitere Informationen und Spendenmöglichkeit:

www.unicef.de/ukraine.

|

|

Steigende Not, knappe Budgets: Spenden für Kinder

werden immer wichtiger |

|

UNICEF

Deutschland legt Geschäftsbericht für 2024 vor

© UNICEF/UNI403549/Karimi

Köln/Berlin, 3. Juli 2025 -

Die aktuelle Vielzahl komplexer Krisen und gewaltsamer

Konflikte hat gravierende Folgen für das Überleben, die

Entwicklung und die Zukunftschancen von Kindern weltweit,

insbesondere in Krisengebieten wie dem Sudan, der Ukraine

und dem Gazastreifen. Jedes sechste Kind weltweit wächst in

einer Konfliktregion auf. Die Folgen der Klimakrise treffen

die ärmsten Familien am härtesten. Gleichzeitig müssen immer

mehr Kinder ihr Zuhause verlassen.

Ausgerechnet in

dieser kritischen Zeit für Kinder weltweit kürzen wichtige

staatliche Geber teils drastisch ihre Budgets für humanitäre

Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit. UNICEF befürchtet,

dass dadurch schon kurzfristig und auf längere Sicht viele

akut mangelernährte Kinder keine lebensrettende Hilfe

erhalten und weniger Kinder geimpft oder mit sauberem

Trinkwasser versorgt werden können.

Die gute

Nachricht ist: Die Hilfsbereitschaft bleibt in Deutschland

hoch, wie der heute von UNICEF Deutschland veröffentlichte

Geschäftsbericht zeigt.

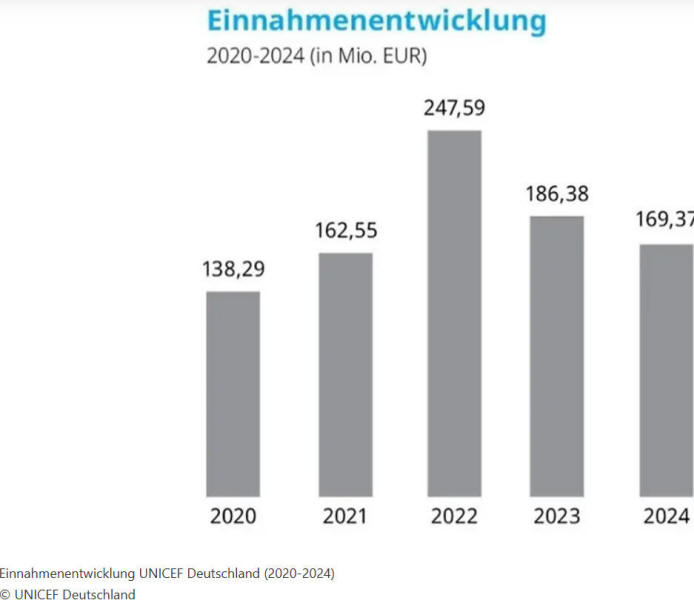

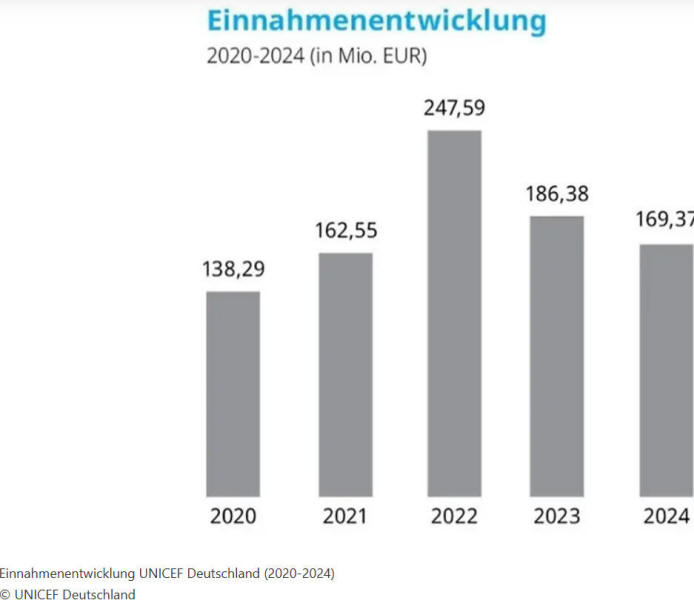

"Im vergangenen Jahr konnten wir erneut ein starkes

Spendenergebnis von mehr als 169 Millionen Euro verzeichnen.

Das zeigt: Die Spendenbereitschaft ist ungebrochen und

bleibt auf einem erfreulich hohen Niveau“, sagte Georg Graf

Waldersee, Vorsitzender von UNICEF Deutschland.

„Angesichts der umfassenden internationalen Kürzungen

öffentlicher Mittel für humanitäre Hilfe und

Entwicklungszusammenarbeit rechnen wir damit, dass das

Engagement von Privatpersonen und Unternehmen in den

kommenden Jahren weiter an Bedeutung gewinnen wird. Dass so

viele Menschen die Arbeit von UNICEF unterstützen, werten

wir auch als klares Signal an die Bundesregierung: Das

Engagement für Kinder in Not ist vielen Menschen ein

wichtiges Anliegen.“

Das Deutsche Komitee für UNICEF e.V. ist mit

Gesamteinnahmen von rund 169,4 Millionen Euro eine der

wichtigsten Stützen der weltweiten Arbeit des

UN-Kinderhilfswerks UNICEF. Nur in den USA und in Japan kam

mehr private Unterstützung zusammen. Die Einnahmen setzen

sich aus rund 159,6 Millionen Euro Spenden und rund 9,8

Millionen Euro betrieblichen Erträgen (einschließlich

Einnahmen aus dem Grußkartenverkauf) zusammen.

Der

UNICEF-Geschäftsbericht 2024 wurde heute in Berlin von der

Mitgliederversammlung des Deutschen Komitee für UNICEF e.V.

entgegengenommen. Bei der Sitzung gab es auch wichtige

personelle Neuigkeiten: Dr. Emily Haber, ehemalige

Botschafterin und Staatssekretärin im Auswärtigen Amt, und

Dr. Jörg Dräger, Geschäftsführender Stiftungsrat der

Kühne-Stiftung, wurden neu in den Vorstand von UNICEF

Deutschland gewählt. Die Mitgliederversammlung, auch Komitee

genannt, ist das oberste Gremium von UNICEF Deutschland. Sie

bestimmt die Grundsätze der Arbeit, wählt und entlastet den

Vorstand und stellt den Jahresabschluss fest. Alle

Mitglieder von Komitee und Vorstand arbeiten ehrenamtlich.

Rund 487.000 aktive Spender*innen

Zu dem guten

Spendenergebnis für UNICEF im Jahr 2024 haben rund 487.000

aktive Spender*innen beigetragen. Besonders wertvoll sind

die Dauerspenden ohne eine enge Zweckbindung von rund

309.000 Privatpersonen und Unternehmen, mit denen UNICEF

verlässlich planen und flexibel helfen kann, wo es für

Kinder am nötigsten ist. Auch mehr als 55.000

Grußkartenkäufer*innen haben UNICEF Deutschland unterstützt.

Die Einnahmen lagen 2024 unter denen des Vorjahrs (2023:

186,4 Millionen Euro), zugleich ist es das dritthöchste

Ergebnis seit der Gründung des Deutschen Komitees für UNICEF

im Jahr 1953. 2023 hatte das Erdbeben in Syrien und der

Türkei zu vielen Nothilfe-Spenden geführt, im Jahr zuvor

reagierten die UNICEF-Unterstützer*innen auf die Ausweitung

des Kriegs in der Ukraine mit einer außergewöhnlichen Welle

der Solidarität und dem bisher stärksten Spendenergebnis.

Trotz der 2024 geringeren Berichterstattung über die

humanitäre Lage in Krisenregionen haben zahlreiche Menschen

in Deutschland die Spendenaufrufe von UNICEF großzügig

unterstützt: Allein für die UNICEF-Nothilfe in der Ukraine

kamen 9,9 Millionen Euro zusammen, für die Kinder im

zerstörten Gazastreifen rund 8,7 und für den Einsatz im

Sudan gut 7,5 Millionen Euro.

Weltweite Hilfe für

Kinder und Familien

UNICEF hilft Kindern und Familien in

akuten Notlagen sowie durch langfriste Programme. Für diese

weltweite Programmarbeit konnte UNICEF Deutschland in 2024

insgesamt rund 129,4 Millionen Euro zur Verfügung stellen.

Auch dank dieser Unterstützung konnte UNICEF 2024 Millionen

von Kindern mit Trinkwasser, Nahrungshilfe, Bildungs- und

Gesundheitsangeboten, psychosozialer Hilfe und Programmen

für einen besseren Kinderschutz erreichen.

Zum

Beispiel wurden 600.000 Kinder in Gaza während Feuerpausen

gegen Polio geimpft und über 430.000 schwer mangelernährte

Kinder im Sudan mit lebensrettender therapeutischer Nahrung

versorgt.

Fast eine halbe Million Kinder und

Jugendliche in der Ukraine wurden mit Bildungsangeboten

erreicht: „UNICEF ist in der Ukraine sehr engagiert. Ich

kann mit eigenen Augen in meiner Stadt sehen, dass UNICEF

hier alles ist. Wir sind sehr dankbar dafür“, sagte der

16-jährige Nazarii aus Saporischschja dem UNICEF-Team in der

Ukraine.

Engagement in Deutschland: Für Kinder - und mit

ihnen

Auch in Deutschland setzt sich UNICEF für die

Verwirklichung der Rechte von Kindern ein: mit

Informationsarbeit und gezielter politischer

Interessenvertretung, mit kreativen Mitmachaktionen und

Programminitiativen. Unterstützt wird dieser Einsatz von

vielen Partnern und von rund 7.000 ehrenamtlich für UNICEF

Engagierten in ganz Deutschland. In mehr als 200 Gruppen

zeigen sie in ihren Städten und Gemeinden Flagge und bringen

dabei alle Generationen zusammen: Arbeits- und

Hochschulgruppen sowie JuniorTeams sind gemeinsam aktiv für

UNICEF.

Transparente Mittelverwendung

UNICEF

Deutschland trägt das Spendensiegel des Deutschen

Zentralinstituts für soziale Fragen (DZI) und wurde mehrfach

für vorbildliche Unternehmensführung und Transparenz

ausgezeichnet. Ein detaillierter Finanzbericht ergänzt den

Geschäftsbericht 2024.

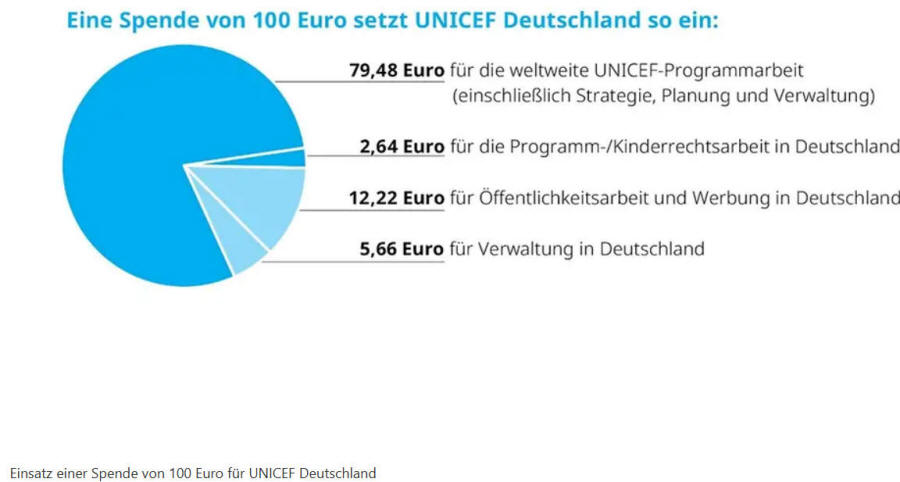

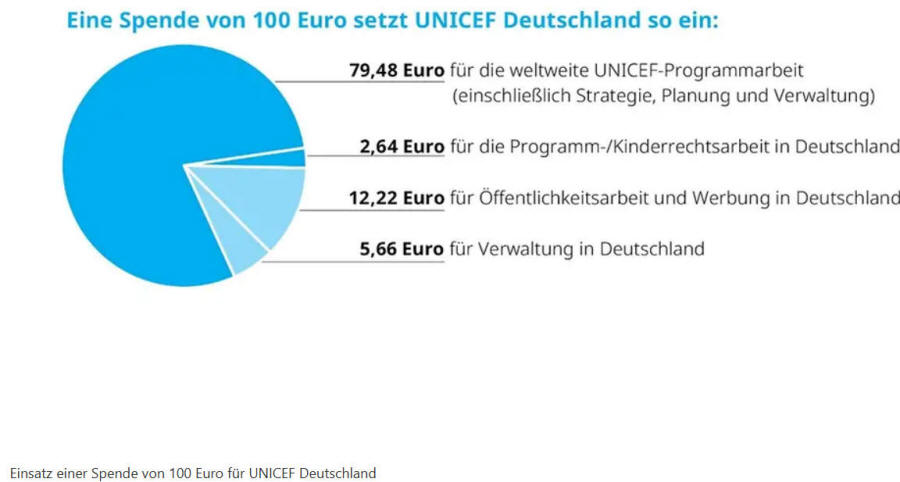

2024 hat UNICEF Deutschland

fast 80 Prozent (79,5 Prozent) der Einnahmen für die

weltweite Programmarbeit sowie 2,6 Prozent für die Programm-

und Kinderrechtsarbeit in Deutschland verwendet. Die Kosten

für Verwaltung (5,7 Prozent) sowie Öffentlichkeitsarbeit und

Werbung in Deutschland (12,2 Prozent) betrugen 2024 – gemäß

den Kriterien des DZI – insgesamt 17,9 Prozent.

Der

UNICEF-Geschäftsbericht 2024 und der ausführliche

Finanzbericht stehen zur Verfügung unter

www.unicef.de/gb2024. Auf der Transparenz-Seite finden

Unterstützer*innen weitere umfassende Informationen – zum

Beispiel darüber, wie UNICEF arbeitet und die Spenden

einsetzt.

|

|

UNICEF Deutschland zum

Weltflüchtlingstag 2025

|

|

Geflüchtete Kinder in Deutschland brauchen schnellen

Zugang zu Bildung

© UNICEF/UNI647081/Vidal

2025

Berlin, 20. Juni 2025 - Nach

Schätzungen der Vereinten Nationen war Ende 2024 eine

Rekordzahl von weltweit 50 Millionen Kindern infolge von

Konflikten, Gewalt und anderen Krisen aus ihrer Heimat

vertrieben. Die Mehrheit der geflüchteten Kinder sucht

Schutz in der eigenen Region. Rund 84.000 Kinder haben im

vergangenen Jahr in Deutschland Asyl beantragt.

Zum

heutigen Weltflüchtlingstag mahnt UNICEF Deutschland:

Geflüchtete Kinder im schulpflichtigen Alter stoßen noch

immer auf erhebliche Hürden beim Zugang zur Schule. Die

nationale Umsetzung der EU-Asylrechtsreform bietet die

Möglichkeit, entscheidende Weichen für bessere

Bildungschancen zu stellen.

Christian Schneider,

Geschäftsführer von UNICEF Deutschland, sagte: „Geflüchtete

Kinder in Deutschland müssen so schnell wie möglich in die

Schule gehen können– unabhängig von ihrer Herkunft oder

ihrem Aufenthaltsstatus. Das gibt ihnen nach dem Verlust

ihrer Heimat und der schweren Erfahrung von Krieg und Flucht

Halt und die Chance, ihr Potential zu entfalten.

Doch trotz wachsender Bemühungen um mehr

Bildungsgerechtigkeit warten viele Kinder monatelang darauf,

am Unterricht in regulären Schulklassen teilnehmen zu können

– manche von ihnen sogar mehr als ein Jahr. Für Kinder, die

durch oft jahrelange Flucht und die Situation in ihrem

Herkunftsland bereits große Lernlücken haben, steigt dadurch

das Risiko, langfristig abgehängt zu werden.

Umso

wichtiger ist es, die geplanten EU-Regelungen für einen

schnelleren Schulzugang konsequent umzusetzen. Bildung

stellt die Weichen – für die Zukunft jedes Kindes in unserem

Land und damit auch für unsere Gesellschaft.“

Gemäß

der neuen EU-Asylrechtsreform sollen überbrückende

Bildungsangebote für Kinder spätestens vier Wochen nach

Ankunft beginnen und der Übergang in die Regelschule

spätestens nach zwei Monaten erfolgen.

In seinen

heute veröffentlichten Empfehlungen „Ein Schulplatz für

jedes Kind“ ruft UNICEF Deutschland Bund, Länder und

Kommunen auf:

- die Vorgaben der EU-Asylrechtsreform

für den Zugang zu Schulbildung umfassend umzusetzen;

-

Kinder und ihre Familien schneller aus Aufnahmeeinrichtungen

in die Kommunen zu verteilen;

- geflüchtete Kinder und

Familien möglichst dezentral unterzubringen;

dafür zu

sorgen, dass die Schulpflicht für geflüchtete Kinder in ganz

Deutschland ab Einreise gilt;

- die Qualität bei

Übergangsangeboten zu sichern bzw. zu verbessern;

-

Kooperationen und Netzwerke von Schulen und anderen

wichtigen Partnern zu stärken;

- Schulen finanziell zu

unterstützen, um den Zugang von geflüchteten Kindern zu

Regelklassen und ihre Teilhabe zu fördern;

- und die

Datenlage zur Situation geflüchteter Kinder zu verbessern.

|

|

Tag der gewaltfreien Erziehung 2025: Akzeptanz

körperlicher Bestrafung auf historischem Tiefpunkt

|

|

Ablehnung von

Körperstrafen laut aktueller Befragung von UNICEF

Deutschland und der Klinik für Kinder- und

Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie am

Universitätsklinikum Ulm so hoch wie nie – rund zwei Drittel

sind gegen sie

Kampagne #NiemalsGewalt | © UNICEF 2025

Berlin/Köln/Ulm/Duisburg, 30. April 2025 - Knapp 25 Jahre

nach der gesetzlichen Verankerung der gewaltfreien Erziehung

im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) ist die gesellschaftliche

Akzeptanz körperlicher Bestrafung so gering wie nie zuvor.

Dies zeigt eine aktuelle, repräsentative Befragung der

Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und

Psychotherapie am Universitätsklinikum Ulm in Kooperation

mit UNICEF Deutschland anlässlich des Tages der gewaltfreien

Erziehung am 30. April.

So ist der Anteil der

Menschen, die Gewalt anwenden bzw. als angebracht ansehen,

seit der Jahrtausendwende insgesamt gesunken. Gaben in einer

Befragung aus dem Jahr 2005 noch rund drei Viertel der

Befragten an, einen „Klaps auf den Hintern“ als

Erziehungsmethode verwendet zu haben, hielten 2016 noch 44,7

Prozent, 2020 noch 42,7 Prozent und 2025 30,9 Prozent diese

Strafe für angemessen – immerhin noch fast jede/r Dritte.

Im Jahr 2005 berichteten 53,7 Prozent der Befragten,

schon einmal eine „leichte Ohrfeige“ als Erziehungsmethode

eingesetzt zu haben, zwischen 2016 und 2020 stagnierten die

Zahlen hingegen bei 17,0 bzw. 17,6 Prozent. 2025 hielten

dies nur 14,5 Prozent der Befragten für angebracht.

Einführung der gewaltfreien Erziehung keine

Symbolpolitik – weitere Anstrengungen notwendig

Trotz der bislang erzielten Fortschritte bleibt einiges zu

tun. Laut UNICEF Deutschland und dem Kinder- und

Jugendpsychiater sowie Psychotherapeut Prof. Dr. Jörg M.

Fegert ist es unerlässlich, die Anstrengungen zum Schutz von

Kindern vor Gewalt weiter zu intensivieren. Denn noch immer

hält ein Teil der Bevölkerung körperliche oder emotionale

Strafen für angemessen. Insbesondere psychische Gewalt und

emotionale Bestrafung in der Erziehung erfahren nach wie vor

nicht die notwendige Aufmerksamkeit – trotz ihrer

nachgewiesenen negativen Auswirkungen auf die kindliche

Entwicklung.

„Die gesetzliche Verankerung der

gewaltfreien Erziehung im BGB war keine Symbolpolitik,

sondern ein bedeutender Meilenstein – mit konkreten

Auswirkungen auf die Einstellungen und das Handeln vieler

Eltern“, sagte Prof. Dr. Jörg M. Fegert. „Doch auch wenn der

Trend positiv ist, dürfen wir uns nicht ausruhen. Hinzu

kommt, dass die Misshandlungsform der Vernachlässigung –

also Gewalt durch Unterlassung – nach wie vor weitgehend

unbeachtet bleibt. Auch die Ächtung dieser Form der Gewalt

muss endlich gesetzlich verankert werden.“

„Das

Gesetz zur Ächtung der Gewalt in der Erziehung im Jahr 2000

war ein wegweisendes Signal: Gewalt als Mittel der Erziehung

ist niemals zu rechtfertigen und jedes Kind hat das Recht

auf Schutz vor jeglicher Form von Gewalt“, sagte Christian

Schneider, Geschäftsführer von UNICEF Deutschland. „Es ist

eine dauerhafte gesellschaftliche Verantwortung, Kinder vor

psychischer und physischer Gewalt zu bewahren. Diese Aufgabe

hat auch heute nichts von ihrer Aktualität eingebüßt.“

„Seit Einführung des Gesetzes erfuhr die Ablehnung der

Gewalt in der Erziehung zunehmend mehr Akzeptanz,

insbesondere in der jüngeren Generation“, sagte Dr.

Christine Bergmann, ehemalige Bundesministerin für Familie,

Frauen, Senioren und Jugend. „Doch noch immer werden

grundlegende Kinderrechte nicht ausreichend beachtet. Ein

Neustart ist nötig: Um zu erreichen, dass bei allen

Angelegenheiten, die Kinder und Jugendliche betreffen,

zuerst an diese gedacht wird, bedarf es der Verankerung der

Kinderrechte im Grundgesetz.“

Weitere Ergebnisse der

Befragung

Die Zustimmung zu der Aussage „Ein Klaps auf

den Hintern hat noch keinem Kind geschadet“ lag 2016 bei

53,7 Prozent, 2020 bei 52,4 Prozent und sank 2025 auf 36,9

Prozent.

Die Zustimmung zu der Aussage „Eine Ohrfeige hat

noch keinem Kind geschadet“ liegt 2025 nun ebenfalls tiefer

bei 17,1 Prozent, während sie vom Jahr 2016 mit 23,2 Prozent

bis in das Jahr 2020 mit 23,1 Prozent stagnierte.

Die

Zustimmung zu der Aussage „Eine Tracht Prügel hat noch

keinem Kind geschadet“ sank 2025 auf einen Tiefpunkt mit 5,4

Prozent, während im Jahr 2020 sogar ein Anstieg der

Zustimmung zu verzeichnen war. 2016 lag die Zustimmung bei

5,9 Prozent und 2020 bei 7,2 Prozent.

Die grundsätzliche

allgemeine Zustimmung zu Körperstrafen in der Erziehung von

Kindern ist bei Männern größer als bei Frauen. Allerdings

sind auch hier starke Rückgänge im Vergleich zu 2020 zu

beobachten. 2025 stimmten noch 40,8 Prozent der Männer im

Vergleich zu 33,6 Prozent der Frauen der Aussage „Ein Klaps

auf den Hintern hat noch keinem Kind geschadet“ zu.

Gerade in der jüngeren Generation scheinen Zustimmungen zu

körperlichen Bestrafungen zunehmend zu schwinden.

Notwendige Maßnahmen zum nachhaltigen Schutz von Kindern vor

Gewalt

Nachfolgende Ansätze sind entscheidend, um Kinder

nachhaltig vor Gewalt zu schützen:

Kinderrechte stärken:

Die Geschichte der gewaltfreien Erziehung in Deutschland

zeigt, wie gesetzliche Maßnahmen zu nachhaltiger positiver

gesellschaftlicher Veränderung führen. Eine Aufnahme der

Kinderrechte ins Grundgesetz würde die Rechtsposition von

Kindern zusätzlich stärken und so die Rahmenbedingungen für

einen wirksamen Kinderschutz und die Teilhabe von Kindern in

allen Lebensbereichen verbessern.

Den Begriff der

gewaltfreien Erziehung erweitern: Die gesetzliche Norm zum

Recht auf gewaltfreie Erziehung berücksichtigt bislang nicht

die Misshandlungsform der Vernachlässigung. Während die

Ablehnung körperlicher Gewalt und auch zunehmend der

emotionalen Gewalt im gesellschaftlichen Bewusstsein

verankert ist, fehlt es weiterhin an einer breiten

Sensibilisierung für die Folgen unterlassener Fürsorge. Der

Begriff der gewaltfreien Erziehung sollte daher im

Bürgerlichen Gesetzbuch ausdrücklich auf diese Form der

Gewalt durch Vernachlässigung ausgeweitet werden.

Datenlage zu Gewalt in der Erziehung verbessern: Die

Datenlage zur Gewalt in der Erziehung in Deutschland ist

weiterhin lückenhaft. Eine systematische Datenerhebung ist

das Fundament für wirksame Prävention und gezielte

Intervention. Nur durch fundierte Daten lassen sich das

Ausmaß und die Risikofaktoren von Gewalt gegen Kinder

erkennen. Darauf aufbauend lassen sich Lösungen erarbeiten

sowie politischer und gesellschaftlicher Handlungsdruck

erzeugen.

|

Sudan: Zahl der Kinder in Not laut UNICEF

seit

Kriegsbeginn verdoppelt |

|

Amna isst therapeutische Fertignahrung

zur Behandlung ihrer Mangelernährung. In Teilen des Sudan

herrscht eine Hungersnot.

© UNICEF/UNI707418/Rajab

15 Millionen Kinder

im Sudan brauchen humanitäre Hilfe

Größte humanitäre

Krise mit meisten vertriebenen Kindern der Welt

Sudan ist

einziges Land mit einer offiziell festgestellten Hungersnot

Schwere Kinderrechtsverletzungen um 1000 Prozent gestiegen

Einschränkungen bei Zugang und Finanzierung verschärfen die

Herausforderungen

Port Sudan/ New York/Köln/Duisburg,

15. April 2025 - Zwei Jahre nach Ausbruch des Konflikts im

Sudan hat sich die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die

humanitäre Hilfe benötigen, von 7,8 Millionen (Anfang 2023)

auf heute über 15 Millionen verdoppelt. Ohne eine massive

Ausweitung der Unterstützung könnte die bereits jetzt größte

humanitäre Krise der Welt zu einer noch größeren Katastrophe

eskalieren, warnt das UN-Kinderhilfswerk UNICEF.

Die

Gewalt gegen Kinder hat ein erschütterndes Ausmaß

angenommen. Allein in der vergangenen Woche wurden Berichten

zufolge mindestens 23 Kinder und neun humanitäre

Helfer*innen in Nord-Darfur getötet. Vertreibung, Hunger und

Krankheiten nehmen zu. Der Zugang von humanitären

Helferinnen und Helfern zu Familien wird eingeschränkt,

gleichzeitig sinkt die finanzielle Unterstützung. Sorgen

macht UNICEF auch die bevorstehende Regenzeit von Mai bis

Oktober, die erfahrungsgemäß oft zu verheerenden

Überschwemmungen und einem Anstieg von Mangelernährung und

Krankheiten führt.

„Zwei Jahre Gewalt und Vertreibung

haben das Leben von Millionen von Kindern im Sudan zerstört.

Der Bedarf übersteigt weiterhin die humanitären Mittel“,

sagte UNICEF-Exekutivdirektorin Catherine Russell. „In der

bevorstehenden Regenzeit werden Kinder, die bereits an

Mangelernährung und Krankheiten leiden, schwerer zu

erreichen sein. Ich fordere die internationale Gemeinschaft

dringend auf, dieses entscheidende Zeitfenster zu nutzen und

sich stärker für die Kinder des Sudan einzusetzen.“

Fatuma (13) wurde bereits sechs Mal vertrieben

Der Sudan

erlebt die weltweit größte humanitäre Krise und die größte

Kindervertreibungskrise. Die Hälfte der über 30 Millionen

Menschen, die in diesem Jahr humanitäre Hilfe benötigen,

sind Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Der Konflikt

hat fast 15 Millionen Menschen innerhalb des Sudan und in

die Nachbarländer vertrieben, über die Hälfte von ihnen

Kinder.

Eine von ihnen ist Fatuma, 13 Jahre. Als der

Krieg vor zwei Jahren ausbrach, musste sie mitten in einer

Schulprüfung alles stehen und liegen lassen. Seitdem musste

Fatuma bereits sechs Mal fliehen. „Was ich am meisten

vermisse, ist die Schule und das Lernen. Ich habe immer

davon geträumt, Ärztin zu werden. Ich wollte mich bilden,

meine Träume verfolgen und meine Eltern stolz machen.“

Rund 90 Prozent der Kinder im Sudan gehen nicht zur

Schule. In Gebieten, in denen die Kämpfe zurückgehen,

gefährden Blindgänger und der eingeschränkte Zugang zu

lebenswichtigen Dienstleistungen das Leben von Kindern

erheblich. Hungersnöte breiten sich aus, die Impfraten

sinken.

Die Zahl schwerer

Kinderrechtsverletzungen* ist innerhalb von zwei Jahren um

1000 Prozent gestiegen.

Während solche

Menschenrechtsverletzungen an Kindern vorher auf Regionen

wie Darfur, Blauer Nil und Südkordofan beschränkt waren, hat

der anhaltende Konflikt im ganzen Land dazu geführt, dass in

mehr als der Hälfte der 18 sudanesischen Bundesstaaten

schwere Kinderrechtsverletzungen festgestellt wurden.

Zu den am häufigsten festgestellten schweren

Rechtsverletzungen im Sudan zählen Tötungen und

Verstümmelungen, Entführungen von Kindern sowie Angriffe auf

Schulen und Krankenhäuser. Darfur, Khartum, Jezira und

Südkordofan meldeten in den letzten zwei Jahren die meisten

schweren Kinderrechtsverletzungen.

In mindestens fünf

Gebieten ist bereits eine Hungersnot ausgebrochen. Fünf

zusätzliche Gebiete stehen am Rande einer Hungersnot, 17

weitere sind gefährdet. Mit der nahenden Regenzeit sind

außerdem sieben dieser Orte auch von Überschwemmungen

bedroht – sechs in Darfur und einer in Nordkordofan.

Zwischen 2022 und 2024 erfolgten rund 60 Prozent der

jährlichen Einweisungen wegen schwerer akuter

Mangelernährung (SAM) während der Regenzeit. Sollte sich

dieser Trend fortsetzen, könnten zwischen Mai und Oktober

dieses Jahres bis zu 462.000 Kinder an lebensbedrohlicher

Mangelernährung leiden.

Auch Krankheitsausbrüche

werden voraussichtlich zunehmen. Allein im Jahr 2024 wurden

49.000 Cholera-Fälle und mehr als 11.000 Dengue-Fieber-Fälle

gemeldet – 60 Prozent davon betrafen Mütter und Kinder.

Diese Ausbrüche werden durch die Regenzeit verschlimmert,

weil dadurch Wasserverschmutzung, schlechte sanitäre

Versorgung sowie Vertreibung zunehmen.

Der Zugang

humanitärer Akteure zu Kindern verschlechtert sich aufgrund

der Intensität des Konflikts und aufgrund von

Einschränkungen und bürokratischen Hindernissen durch

Regierungsbehörden oder andere bewaffnete Gruppen. Im Jahr

2024 verzögerten sich über 60 Prozent der Hilfslieferungen

von UNICEF aufgrund der äußerst instabilen Sicherheitslage.

Obwohl keine Hilfslieferungen abgesagt oder abgebrochen

wurden, haben diese wiederholten Verzögerungen die

rechtzeitige Bereitstellung von Hilfe und den Zugang zu

Kindern in Not erschwert.

Die Finanzierung der

Hilfsprogramme ist auf einem gefährlich niedrigen Niveau.

Dadurch sind wichtige Gesundheits-, Ernährungs-, Bildungs-

und Schutzprogramme für Kinder und Familien – und damit

Menschenleben – in Gefahr. UNICEF benötigt rund eine

Milliarde US-Dollar für seine Nothilfe im Sudan im Jahr

2025.

Der Bedarf beläuft sich auf lediglich 76

US-Dollar pro Person für das gesamte Jahr – nur 0,26

US-Dollar pro Tag –, um lebenswichtige Unterstützung für die

Menschen zu leisten. Bislang stehen UNICEF 266,6 Millionen

US-Dollar für diese Hilfsmaßnahmen zur Verfügung. Der

Großteil davon wurde bereits 2024 übertragen, nur 12

Millionen US-Dollar gingen 2025 ein.

UNICEF leistet

umfangreiche Hilfe für Kinder und Familien im Sudan. Im Jahr

2024 haben UNICEF und Partner psychosoziale Beratung,

Bildungs- und Schutzangebote für 2,7 Millionen Kinder und

ihren Bezugspersonen im Sudan geleistet. Über 9,8 Millionen

Kinder und Familien wurden mit sauberem Trinkwasser

versorgt.

UNICEF und Partnerorganisationen haben

insgesamt 6,7 Millionen Kinder auf Zeichen von

Mangelernährung untersucht und 422.000 von ihnen mit

lebensrettender Therapie behandelt. UNICEF legt weiterhin

den Fokus auf lebensrettende Hilfe in Konfliktgebieten und

unterstützt Vertriebene und Aufnahmegemeinschaften in

sichereren Gebieten mit lebenswichtigen Dienstleistungen.

„Der Sudan ist heute die größte humanitäre Krise der

Welt, doch die Weltöffentlichkeit schenkt ihm keine

Beachtung“, sagte Russell. „Wir dürfen die Kinder im Sudan

nicht im Stich lassen. Wir verfügen über das Fachwissen und

die Entschlossenheit, unsere Unterstützung auszuweiten, aber

wir benötigen Zugang und nachhaltige Finanzierung. Vor allem

brauchen die Kinder im Sudan ein Ende dieses schrecklichen

Konflikts.“

* Zu den schweren

Kinderrechtsverletzungen (Six grave Violations) zählen die

Vereinten Nationen: Tötung und Verstümmelung, Entführung,

Rekrutierung und Einsatz von Kindersoldat*innen,

Vergewaltigung und andere Formen sexueller Gewalt, Angriffe

auf Schulen und Krankenhäuser und die Verweigerung

humanitärer Hilfe.

UNICEF ruft dringend zu Spenden

für Kinder im Sudan auf:

www.unicef.de/sudan.

|

|

Jede halbe Stunde wird ein Kind im Osten der

Demokratischen Republik Kongo vergewaltigt |

|

Statement von UNICEF-Sprecher James Elder

aus Goma / Gerne vermitteln wir Interviews

© UNICEF/UNI776494/Benekire | UNICEF-Sprecher James Elder

während seines Besuchs in Goma, North-Kivu, Demokratische

Republik Kongo, in dieser Woche.

Goma/Berlin/Duisburg, den 11. April 2025 - „Der Konflikt im

Osten der Demokratischen Republik Kongo ist von schwerer

Gewalt gegen Kinder geprägt. Laut ersten Berichten wurden in

nur zwei Monaten Tausende von Kindern vergewaltigt oder

Opfer sexualisierter Gewalt. Ganze Gemeinden werden aufgrund

der Gewalt auseinandergerissen.

Das Ausmaß

sexualisierter Gewalt gegen Kinder hat einen beispiellosen

Höhepunkt erreicht. Laut Berichten von

Kinderschutzorganisationen wurden allein im Januar und

Februar dieses Jahres von rund 10.000 gemeldeten Fällen von

Vergewaltigung und sexualisierter Gewalt zwischen 35 und 45

Prozent an Kindern verübt. Das bedeutet, dass während der

intensivsten Kampfphase jede halbe Stunde ein Kind

vergewaltigt wurde.

Es handelt sich dabei nicht um

vereinzelte Vorfälle, sondern um eine systemische Krise. Wir

begegnen Überlebenden, die noch im Kleinkindalter sind.

Sexualisierte Gewalt wird als Kriegswaffe eingesetzt – eine

gezielte Taktik des Terrors. Sie zerstört Familien und ganze

Gemeinschaften.

Die Tatsache, dass dies

wahrscheinlich nur die Spitze des Eisbergs ist – verborgen

unter Schichten aus Angst, Stigmatisierung und Unsicherheit

– sollte uns zutiefst erschüttern. Sie muss uns zu

sofortigem und gemeinsamem Handeln bewegen.

Benötigt

werden verstärkte Präventionsprogramme, auf die Bedürfnisse

der Überlebenden ausgerichtete Hilfsangebote und sichere

Möglichkeiten, Missbrauch ohne Angst zu melden. Überlebende

müssen wissen, dass die Welt ihnen zur Seite steht und sich

nicht abwendet. Zudem müssen die Täter zur Rechenschaft

gezogen werden.

Wie bei allen Präventionsmaßnahmen

ist eine ausreichende Finanzierung entscheidend. Auch Kinder

in der Demokratischen Republik Kongo sind von den

Auswirkungen der globalen Finanzierungskrise nicht verschont

geblieben. In einem der Krankenhäuser, die ich diese Woche

besuchte, hatten 127 Frauen und Mädchen, die Opfer von

Vergewaltigung wurden, keinen Zugang zu PEP-Kits

(Postexpositionsprophylaxe). Dies ist eine direkte Folge der

drastischen Kürzungen von Hilfsgeldern. Diese Mädchen und

Frauen erleiden unvorstellbare Qualen und erhalten nicht

einmal mehr die grundlegende medizinische Versorgung, die

sie benötigen.

So drohen sich die Erfahrungen, die

mir ein mutiges 13-jähriges Mädchen schilderte, immer weiter

zu wiederholen - von ihrer Vergewaltigung; davon, dass sie

nicht verstand, wie sie schwanger sein konnte; davon, dass

sie einen Kaiserschnitt haben musste, weil ihr Körper für

eine normale Geburt zu klein war. In ihren eigenen Worten:

´Ich bin ein Kind, ich weiß nicht, wie ich eine Mutter sein

soll.`

Wenn UNICEF die Finanzierungslücke, die durch

die Einstellung wichtiger humanitärer Hilfsmaßnahmen

entstanden ist, nicht schließen kann, werden 250.000 Kinder

keinen Zugang zu lebenswichtigen Angeboten zur Bekämpfung

von geschlechtsspezifischer Gewalt und zum Schutz in

bewaffneten Konflikten haben. Uns bleiben nur noch zwölf

Wochen.

Die Finanzierungskrise betrifft nicht nur die

Unterstützung von Kindern, die schwere

Kinderrechtsverletzungen überlebt haben. Wie schlimm wird es

noch werden? Ohne ausreichende Mittel sprechen die Zahlen

für sich: Allein im Jahr 2026 werden nach unseren Prognosen

100.000 Kinder in der Demokratischen Republik Kongo nicht

gegen Masern geimpft werden können. Fast zwei Millionen

werden nicht auf Mangelernährung untersucht, und beinahe

eine halbe Million wird keinen Zugang zu ausreichend

sauberem Wasser haben. Diese erschreckenden Zahlen ließen

sich noch weiter fortsetzen.

Doch es geht hier nicht

nur um Zahlen. Hinter jeder Zahl steht ein Kind –

verängstigt, hungrig, verletzlich – sowie seine Familie und

seine Gemeinde, die alles dafür tun, um es zu schützen. Die

Kosten von Untätigkeit sind nicht abstrakt. Sie zeigen sich

in vermeidbarem Leid und verlorenen Zukunftsperspektiven.

Humanitäre Hilfe hat über viele Jahre hinweg dazu

beigetragen, die Gesundheitssysteme in der Demokratischen

Republik Kongo zu stärken. Hart erkämpften Fortschritte –

bei der Senkung der Kinder- und Müttersterblichkeit, der

Prävention und Behandlung von Mangelernährung, der

Impfquote, dem Zugang zu Bildung und der

Geburtenregistrierung – stehen nun auf dem Spiel und drohen

zunichtegemacht zu werden.

In einer zunehmend

vernetzten Welt bleiben solche Auswirkungen nicht auf

nationale Grenzen beschränkt. Die Demokratische Republik

Kongo war bereits das Epizentrum mehrerer

Krankheitsausbrüche mit globalen Folgen, darunter Ebola,

Cholera und Mpox.

Lassen Sie mich mit dem schließen, was

mir Hoffnung gibt: die Kinder und jungen Menschen, die