|

'Tagesaktuell' - Redaktion Harald Jeschke | Sonderseiten |

• Sitemap •

Archiv

• 4. Kalenderwoche:

18. Januar

•

Baustellen •

DVG-Umleitung •

Bahn-VRR

Montag, 20. Januar 2024

Azubis begeistern Schüler für Ausbildung - 43

Ausbildungsbotschafter von IHK geehrt

Ausbildungsbotschafter besuchen Schulen in der Region und

informieren über die berufliche Ausbildung. So erfahren Schüler aus

erster Hand, wie der Alltag eines Azubis in einem Unternehmen

wirklich aussieht. Am 16. Januar wurden 43 Ausbildungsbotschafter

für ihren Einsatz von der Niederrheinischen IHK geehrt. Insgesamt

bekamen 110 Azubis eine Urkunde.

Berufsorientierung auf

Augenhöhe: Dafür gehen Auszubildende aus Duisburg sowie den Kreisen

Kleve und Wesel persönlich in die Schulen. Als

IHK-Ausbildungsbotschafter berichten sie den Schülern von ihren

Erfahrungen und geben praktische Einblicke in ihre Berufe. Sie

beantworten Fragen zur Karriere und bringen ihnen die Berufswelt

näher.

Bevor es losgeht, werden die Azubis von der IHK in

Kommunikation und Präsentation geschult. 2024 wurden 175 neue

Ausbildungsbotschafter ausgebildet, die insgesamt über 3000 Schüler

in der Region erreicht haben. Die Initiative trägt maßgeblich dazu

bei, junge Menschen für eine Ausbildung zu begeistern.

Matthias Wulfert, Geschäftsführer Aus- und Weiterbildung, dankte den

Azubis für Ihr Engagement.

„Unsere

Ausbildungsbotschafter können den Jugendlichen die Vielfalt und die

Chancen einer Ausbildung authentisch vermitteln. So leisten sie

einen wichtigen Beitrag zur Berufsorientierung“, sagt Matthias

Wulfert, Geschäftsführer für Aus- und Weiterbildung bei der

Niederrheinischen IHK. „Durch ihre eigenen Geschichten und

Erfahrungen machen sie die berufliche Zukunft für die Schüler

greifbar und realistisch.“

Das Bundesministerium für Bildung

und Forschung (BMBF) fördert das landesweite Projekt

„Ausbildungsbotschafter und Ausbildungsbotschafterinnen NRW –

Unterwegs für Kein Abschluss ohne Anschluss“. Die Koordination vor

Ort übernehmen die Handwerks- sowie Industrie- und Handelskammern.

Interessierte Unternehmen und Schulen können sich bei

IHK-Projektkoordinatorin Meike Komatowsky melden unter 0203 2821-495

oder über komatowsky@niederrhein.ihk.de.

Die Niederrheinische IHK ehrte 43 erfolgreiche

Ausbildungsbotschafter. Fotos: Niederrheinische IHK/Bettina

Engel-Albustin

Stadtteilbibliothek Ruhrort:

Nachhaltigkeit im digitalen Zeitalter

Die Frage, ob

Papier oder Tablets die bessere Wahl für Mensch und Umwelt sind,

steht im Mittelpunkt der Veranstaltung „Buch oder Byte?

Nachhaltigkeit im digitalen Zeitalter“, die am Freitag, 24. Januar,

um 15 Uhr in der Stadtteilbibliothek Ruhrort, Amtsgerichtsstr. 5,

stattfindet.

Das Team der Bibliothek lädt ein, gemeinsam

zu ergründen, wie ein nachhaltiger Umgang mit Ressourcen im

digitalen und analogen Bereich gestalten werden kann. Der Termin

gehört zur Reihe „Wissen, Aktion, Zukunft – die grüne Bibliothek

erleben“. Monatlich finden kreative Angebote für alle Altersgruppen

statt. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Um Anmeldung auf

der InternetSeite www.stadtbibliothek-duisburg.de wird gebeten.

Fragen beantwortet das Team der Bibliothek gerne persönlich oder

telefonisch unter 0203 89729. Die Öffnungszeiten sind mittwochs und

donnerstags von 14 bis 18 Uhr, freitags von 10.30 bis 13 und 14 bis

18 Uhr, samstags von 10 bis 13 Uhr.

Neuer

Intensivkurs der VHS: Sprechhemmungen

abbauen – Englisch auffrischen

Die Volkshochschule Duisburg bietet im

Januar 2025 wieder einen

EnglischIntensivkurs zum schnellen

Wiedereinstieg an. Eine Woche lang frischen

die Teilnehmenden ihre Englisch-Kenntnisse

auf und bauen Sprechhemmungen ab. Für

Anfänger ohne Vorkenntnisse eignet sich der

Intensivkurs nicht. Es sollte mindestens die

Niveaustufe A2 abgeschlossen sein. Erfahrene

Kursleitungen lehren, wie man flüssig

argumentiert und diskutiert.

Außerdem werden die Teilnehmerinnen und

Teilnehmer in Kleingruppen derselben

Niveaustufe Texte zu aktuellen Themen aus

Politik, Gesellschaft und Kultur auswerten

und verfassen. Der Kurs findet in der Woche

vom 20. bis 24. Januar statt. Er geht

jeweils von 9 Uhr bis 15.30 Uhr und kostet

175 Euro (Ermäßigungen möglich).

Eine Anmeldung ist erforderlich. Der Kurs

ist auch als Bildungsurlaub buchbar. Nähere

Informationen erteilt Franziska

Russ-Yardimci unter Tel. 0203-283- 2655.

Anmeldungen per Mail an

f.russ-yardimci@stadt-duisburg.de.

Neue Daten IMK-Konjunkturindikator: Rezessionsrisiko

geringfügig gesunken, doch Unsicherheit bleibt hoch

Das

Risiko, dass die deutsche Wirtschaft im ersten Quartal 2025 in eine

Rezession gerät, ist in den vergangenen Wochen leicht gesunken, die

ökonomische Unsicherheit bleibt aber vor dem Amtsantritt des neuen

US-Präsidenten und der Bundestagswahl hoch. Das signalisiert der

monatliche Konjunkturindikator des Instituts für Makroökonomie und

Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung.

Für den Zeitraum von Januar bis Ende März 2025 weist der

Indikator, der die neuesten verfügbaren Daten zu den wichtigsten

wirtschaftlichen Kenngrößen bündelt, eine

Rezessionswahrscheinlichkeit von 44,6 Prozent aus. Anfang Dezember

2024 betrug sie für die folgenden drei Monate noch 48,7 Prozent.

Trotz der leichten Entspannung bleibt der nach dem Ampelsystem

arbeitende Indikator aber wie in den Vormonaten auf „gelb-rot“,

zumal sich die statistische Streuung des Indikators, in der sich die

Verunsicherung der Wirtschaftsakteure ausdrückt, parallel leicht

erhöht hat.

„Gelb-rot“ signalisiert konjunkturelle

Unsicherheit, aber keine akute Rezessionsgefahr. Das deutet auf eine

stagnierende Wirtschaft im aktuellen Winterquartal hin. Die aktuelle

Abnahme des Rezessionsrisikos beruht vor allem auf dem spürbaren

Produktionsanstieg im November 2024, dem aktuellsten Monat, für den

derzeit Daten vorliegen. Allerdings dürften für diese positive

Entwicklung Sondereffekte wie die Auslieferung einzelner

Großaufträge eine erhebliche Rolle gespielt haben, analysiert

IMK-Konjunkturexperte Dr. Thomas Theobald.

Eine

konjunkturelle Trendwende in der Industrie bleibe vorerst aus, wie

auch die schwache Entwicklung bei den Auftragseingängen nahelegt.

Und das Konsumentenvertrauen nimmt nur äußerst langsam zu – obwohl

die Haushalte Zuwächse bei den Realeinkommen erzielen. Die neuen

Indikatorwerte bestätigten die aktuelle Konjunkturprognose des IMK,

erklärt Theobald. Das Düsseldorfer Institut rechnet für dieses Jahr

nur mit einem Mini-Wachstum von durchschnittlich 0,1 Prozent.

Die Wachstumsschwäche lässt sich nach Analyse des IMK nur

durch entschlossenes Handeln der nächsten Bundesregierung

überwinden, das drei Schwerpunkte setzt: Erstens eine

Investitionsoffensive, um die Infrastruktur zu verbessern. Zweitens:

Eine Lösung für das Problem hoher und volatiler Energiepreise –

kurzfristig durch einen Brückenstrompreis, längerfristig

beispielsweise durch eine Finanzierung des Netzausbaus über

öffentliche Kredite.

Drittens raten die Forschenden zu

einer neuen, in der EU koordinierten, Industriepolitik, die zentrale

Zukunfts- und Schlüsselbranchen bei der Transformation hin zu

klimafreundlichen Prozessen unterstützt.* „Vor dem Hintergrund, dass

Donald Trump im internationalen Handel Chaos verursachen wird, und

dass mit immer länger anhaltender Stagnation Kipppunkte bei der

Beschäftigung drohen, wird die Wirtschafts- und insbesondere eine

europäisch koordinierte Industriepolitik für die neue

Bundesregierung zur Herkules-Aufgabe“, betont Ökonom Theobald.

„Leider gehen die wirtschaftspolitischen Vorschläge im

Bundestagswahlkampf vielfach am Ziel vorbei, die relevanten

Unsicherheiten zu reduzieren. Steuererleichterungen allein regen

nicht zwangsläufig realwirtschaftliche Investitionen in dem Umfang

und den Bereichen an, in denen die volkswirtschaftlich sinnvollsten

Bedarfe bestehen.“, sagt Theobald.

Zentralbibliothek im Stadtfenster am 20. Januar geschlossen

Die Zentralbibliothek einschließlich der Kinder- und

Jugendbibliothek, im Stadtfenster an der Steinschen Gasse 26 in der

Stadtmitte bleibt am Montag, 20. Januar, wegen einer internen

Fortbildung geschlossen. Die Open Libraries in Wanheimerort, Beeck

und Vierlinden stehen Kundinnen und Kunden mit Bibliotheksausweis an

diesem Tag von 7 bis 22 Uhr zur Verfügung.

Ebenso können

die digitalen Angebote der Stadtbibliothek genutzt werden. Für

weitere Informationen und Fragen steht das Team der Bibliothek

persönlich oder telefonisch unter der Nummer (0203) 283-4218 zur

Verfügung. Die Öffnungszeiten sind montags von 13 bis 19 Uhr,

dienstags bis freitags von 11 bis 19 Uhr, samstags von 11 bis 16

Uhr.

Betrugsversuche nehmen zu: Vorsicht beim

Scannen von QR-Codes im Ausland

Seit der Corona-Pandemie

sind QR-Codes aus dem Verbraucheralltag nicht mehr wegzudenken. Das

haben auch Kriminelle erkannt, die mit gefälschten QR-Codes und

Webseiten versuchen, schnelles Geld zu machen.

Aufpassen müssen

insbesondere Autofahrerinnen und Autofahrer. Denn der Betrug (auch

Quishing genannt) findet meist an Ladesäulen für Elektroautos oder

an Parkautomaten statt.

© Touchr / Adobe Stock

Quishing: So gehen die Täter vor

In

einem ersten Schritt erstellen die Kriminellen eine Internetseite,

die einer offiziellen Seite zum Beispiel einer Stadt oder eines

Ladesäulenbetreibers ähnelt.

Im zweiten Schritt präparieren

die Betrüger einen QR-Code, der auf die gefälschte Seite verlinkt.

Den ausgedruckten QR-Code bringen sie dann an öffentlichen

Parkuhren, Ladesäulen für Elektroautos etc. an oder überkleben die

echten QR-Codes. Verbraucherinnen und Verbraucher, die nun den

QR-Code scannen und ihre persönlichen Daten eingeben, um z.B. eine

Rechnung zu begleichen, zahlen das Geld direkt an die Betrüger bzw.

geben ihre Daten direkt an diese weiter.

Wo kann man dem

CR-Code-Betrug begegnen?

Quishing ist vor allem im öffentlichen

Raum anzutreffen. Dort, wo QR-Codes bereits vorhanden sind, um einen

Vorgang zu erleichtern, damit Verbraucher zum Beispiel eine Gebühr

einfach bezahlen können. Also an Parkuhren, E-Ladesäulen, an

Bahnhöfen, Bushaltestellen, Fahrradverleihstationen oder über

gefälschte Strafzettel an der Windschutzscheibe.

Die

Betrugsversuche wurden bereits europaweit gemeldet - Urlauber können

ihnen also in jedem Land begegnen.

Wie kann man sich vor dem

QR-Code-Betrug schützen?

Seien Sie bei öffentlichen QR-Codes

skeptisch: QR-Codes auf Flyern, Plakaten oder anderen öffentlichen

Orten können leicht manipuliert oder ausgetauscht werden. Scannen

Sie diese nur, wenn Sie der Quelle vertrauen.

Prüfen Sie

Alternativen: Verwenden Sie, wenn möglich, die direkte Eingabe der

URL anstelle eines QR-Codes.

Prüfen Sie Links genau: Viele

QR-Scanner-Apps zeigen die URL vor dem Öffnen an. Kontrollieren Sie

diese sorgfältig und achten Sie auf verdächtige Domains oder

Rechtschreibfehler.

Im Zweifel nicht interagieren: Schließen

Sie die Website, wenn Sie unsicher sind, und geben Sie keine

persönlichen Daten oder Bankinformationen ein.

Handeln Sie bei

Betrug: Sollte es zu einer verdächtigen Transaktion gekommen sein,

sperren Sie die Kreditkarte umgehend, beantragen Sie bei Ihrer Bank

ein Chargeback und informieren Sie Polizei sowie den Betreiber.

Hier finden Sie ausführliche Informationen zum Thema Quishing und

wie Sie sich davor schützen können.

Stadtwerke

Duisburg nehmen neue Ladepunkte im Stadtwesten in Betrieb

Duisburg hat sich ehrgeizige Ziele auf dem Weg zur

klimaneutralen Stadt gesetzt. Gemeinsam haben Stadt und Stadtwerke

Duisburg auf diesem Weg schon viel erreicht. Der Ausbau von

Ladeinfrastruktur für Elektromobilität in der gesamten Stadt geht

konsequent voran, um allen Menschen in Duisburg die Gelegenheit zu

geben, ihre Mobilität klimafreundlich zu gestalten. In den

vergangenen Wochen hat der lokale Energiedienstleister weitere acht

neue Ladepunkte im Westen der Stadt in Betrieb genommen.

An der Ottostraße in Homberg-Hochheide können Elektroautos ab sofort

unkompliziert an einer Ladesäule der Stadtwerke Duisburg geladen

werden. Quelle: Stadtwerke Duisburg

Jeweils zwei neue

Ladepunkte stehen jetzt an der Friedrichstraße in Homberg auf Höhe

der Hausnummer 3, an der Ottostraße in Homberg-Hochheide auf Höhe

der Hausnummer 15, an der Bachstraße in Rheinhausen auf Höhe der

Hausnummer 2 und an der Giesenfeldstraße in Rumeln-Kaldenhausen auf

Höhe der Hausnummer 5.

Die Stadtwerke sind der erste

Ansprechpartner zu allen Fragen rund um die Elektromobilität in

Duisburg. Der lokale Energiedienstleister betreibt insgesamt 206

Ladepunkte an 86 Standorten im Stadtgebiet. Davon sind 24 Ladepunkte

sogenannte Schnellladepunkte mit einer Ladeleistung zwischen 49 und

150 kW.

Zusätzliche 36 Ladepunkte an 12 Standorten

befinden sich aktuell im Bau und für weitere 90 Ladepunkte an 37

Standorten wurden Prüfanträge bei der Stadtverwaltung eingereicht.

Die Stadtwerke treiben den Ausbau kontinuierlich voran. Das Ziel

ist, einen Bestand von 500 Ladepunkten aufzubauen. Die neu

installierten Ladesäulen entsprechen dem neuesten Stand der Technik

und den aktuellen Anforderungen des Mess- und Eichrechts. Die

Ladesäulen der Stadtwerke Duisburg sind an den Verbund ladenetz.de

angeschlossen, zu dem rund 260 Anbieter von Ladeinfrastruktur

gehören.

Insgesamt stehen über 19.000 Ladepunkte in ganz

Deutschland zur Verfügung. Durch Kooperationen auf internationaler

Ebene kommen europaweit rund 278.000 Ladepunkte hinzu. Kundinnen und

Kunden der Stadtwerke Duisburg können mit einer entsprechenden

Stadtwerke-Ladekarte an diesen Säulen ihr Elektroauto laden. Das

Laden ist neben der Ladekarte auch durch das Scannen des

angebrachten QR-Codes oder der „ladeapp“ an allen Ladestationen der

Stadtwerke Duisburg möglich. Somit gibt es auch die Möglichkeit, den

Ladevorgang ganz bequem spontan zu starten. Eine Ladekarte der

Stadtwerke Duisburg können Interessierte über das Online-Formular

unter swdu.de/ladekarte

bestellen. Kundinnen und Kunden profitieren dabei von einem

Preis-Vorteil in Höhe von 60 Euro im Jahr.

Sozialer Zusammenhalt in Europa: Kohäsions-

und Strukturförderung unabdingbar dafür

Die

aktuellen Empfehlungen des Deutschen Vereins für öffentliche und

private Fürsorge e.V. bekräftigen eine ambitionierte Kohäsions- und

Strukturförderung durch den nächsten Mehrjährigen Finanzrahmen (MFR)

der EU.

Der Mehrjährige Finanzrahmen gibt für eine

siebenjährige Periode die Ausgabeposten des EU-Haushalts vor.

Hierfür hat der Deutsche Verein nun seine Empfehlungen mit Blick auf

die in 2025 anstehenden Verhandlungen zum MFR formuliert.

Die von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen formulierten

politischen Richtlinien für die anstehende Legislatur kündigen

grundlegende Reformen für den nächsten MFR an. Die wichtigen

Programme zur Förderung der regionalen Entwicklung und des Sozialen

stehen dabei zur Disposition.

„Herausforderungen wie eine

nachteilhafte demografische Entwicklung oder der Umbau von

energieintensiven Wirtschaftsstrukturen stellen insbesondere

strukturschwache Regionen in ganz Europa vor große

Herausforderungen“, so Dr. Irme Stetter-Karp, Präsidentin des

Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge e.V.

„Europäische Förderprogramme wie der Europäische Fonds für regionale

Entwicklung oder der Europäische Sozialfonds sind nicht nur

essenziell für die regionale Entwicklung, sondern auch für die

Sichtbarkeit der EU in allen Regionen.“

Durch die lang

etablierten EU-Förderprogramme haben sich zahlreiche

Versorgungsstrukturen von sozialen und anderen lokalen Akteuren

etabliert, die ohne die Förderung wegbrechen würden. Gerade die

freien Träger können über den Europäischen Sozialfonds Angebote für

die Schwächsten in unserer Gesellschaft schaffen, die sie ohne

EU-Mittel nicht ermöglichen könnten. Sie leisten so einen wichtigen

Beitrag für den sozialen Zusammenhalt in Europa.

Die

Empfehlungen des Deutschen Vereins für öffentliche und private

Fürsorge e.V. zur Kohäsions- und Strukturpolitik im nächsten

Mehrjährigen Finanzrahmen der EU sind unter

https://www.deutscher-verein.de/fileadmin/user_upload/dv/pdfs/Empfehlungen_Stellungnahmen/2024/DV-22-24_Kohaesions-und_Strukturpolitik_der_EU_01.pdf

abrufbar.

Erinnerungen an Pauline Leicher:

Lesung im Obermeidericher Gemeindezentrum

Am 27. Januar

ist Holocaust Gedenktag. An diesem Tag lesen Heiner Feldhoff und

Claudia Schwamberger in der Kirche der Evangelischen Gemeinde

Duisburg Obermeiderich, Emilstr. 27, um 18 Uhr aus Feldhoffs Buch

„Pauline Leicher oder Die Vernichtung des Lebens“. Pauline Leicher,

1904 in Lautzert im Westerwald geboren, war geistig behindert; den

Nazis galt sie als „unwertes Leben“.

1941 wurde sie in

der Gaskammer von Hadamar ermordet. Trotz fehlender Quellen und

Dokumente – es gibt von ihr keine einzige Fotografie – hat Heiner

Feldhoff wesentliche Ereignisse aus ihrem 37jährigen Leben

zusammentragen können. Der Weg der Recherche zum Buch des in

Duisburg geborenen Autors macht deutlich, wie sehr Verdrängung und

Tabuisierung das Gedenken an die Opfer der NS-Euthanasie bis heute

erschweren.

Das Buch ist ein sehr persönlicher Appell

gegen das Vergessen, eine engagierte Erinnerung an die Verbrechen

damals in Hadamar und anderen sogenannten Tötungsanstalten. Und ein

ganz eigener Aufruf zur Wachsamkeit heute. Den musikalischen Rahmen

der Lesung gestaltet Martin Feldhoff am Flügel. Der Eintritt ist

frei. Infos zum Autor gibt es um Netz unter www.heinerfeldhoff.de,

zur Gemeinde unter

www.obermeiderich.de.

Über den Autor: Heiner

Feldhoff, geb. 1945, wuchs in Duisburg auf und ging dort aufs

Max-Planck-Gymnasium. Seit 1972 lebt er in Lautzert im Westerwald.

Bis 1996 im Schuldienst. Schreibt Lyrik und Prosa, Übersetzungen,

Biographien (Henry David Thoreau, Albert Camus, Paul Deussen). 2018

veröffentlichte er seine Jugenderinnerungen („Die Sonntage von

Duisburg-Beeck). Zuletzt erschien im Aisthesis-Verlag das „Lesebuch

Heiner Feldhoff“ (2022).

Heiner Feldhoff (Foto: Jens Schawaller).

Würfel,

Karten, Knabbereien Rheingemeinde lädt zum Spieleabend nach Wanheim

Spielen in großer Runde macht Spaß. Das wusste ein Team

um Presbyterin Ute Theisen aus der Evangelischen Rheingemeinde

Duisburg und plante im Sommer 2024 spontan einen Abend mit

Gesellschaftsspielen und mehr im Gemeindehaus Knevelshof. Gespielt

wurde dann u.a. „Dogs“ - eine Variante des bekannten „Mensch, ärgere

dich nicht“ - und der heimliche Spiele-Star unter den

Gemeinde-Aktiven: Sky-Jo, ein pfiffiges Kartenspiel. Weil das alles

so gut ankam, gibt es weiterhin Spieleabende in der Gemeinde.

So sind für Montag, 20. Januar 2025 Interessierte

eingeladen, ab 17 Uhr im Gemeindehaus Wanheim, Beim Knevelshof 45,

bei Knabbereien und Getränken Spaß mit solchen Spielen zu haben.

Anmelden muss sich niemand. Wer mag, darf sein Lieblingsspiel

mitbringen und es den anderen vorstellen. Mehr Informationen gibt es

bei Ute Theisen, 0177/8066048,

ute.theisen.1@ekir.de.

Spieleabend 29.7.2024 (Foto: Evangelisch Rheingemeinde Duisburg)

Evangelische Gemeinde Obermeiderich lädt wieder zum

kostenfreien Mittagstisch ein

Die Evangelische

Kirchengemeinde Duisburg Obermeiderich startete vor zwei Jahren

unter dem Motto „eine Kelle Suppe – eine Kelle Gemeinschaft“ einen

kostenfreien Mittagstisch. Sie lädt seitdem weiterhin alle Menschen

unabhängig von Religion und Kultur an einem Sonntag - meist dem

letzten - im Monat um zwölf Uhr zur gemeinsamen Mahlzeit in das

Gemeindezentrum an der Emilstraße 27 ein. Eine Anmeldung ist nicht

erforderlich.

Das Essen ist gratis, Spenden werden aber

gerne entgegen genommen. Beim nächsten Mittagstisch, am 26. Januar

2025 kommen um 12 Uhr ein Möhrendurcheinander mit Mettwürstchen und

ein leckeres Dessert auf den Tisch. Alles mit Liebe gekocht!

Beim Mittagstisch geht es der Gemeinde und dem Team der

Ehrenamtlichen, die vom Schnibbeln, Kochen, Servieren und Abräumen

alles selber machen, um Hilfe für Menschen, die Hilfe benötigen. Und

um mehr: „Menschen brauchen in unserer herausfordernden und

unsicheren Zeit Angebote, die sowohl dem Leib als auch der Seele

guttun. Hunger hat viele Komponenten.

Deshalb gibt es

bei Emils Mittagstisch neben einer Kelle Suppe auch eine Kelle

Gemeinschaft“ sagt auch Sarah Süselbeck, Pfarrerin der Gemeinde, die

voll hinter dem Projekt steht und selbst mit anpackt. Infos zur

Gemeinde gibt es im Netz unter

www.obermeiderich.de.

Pfarrer Poll am Service-Telefon der

evangelischen Kirche in Duisburg

„Zu welcher Gemeinde

gehöre ich?“ oder „Wie kann ich in die Kirche eintreten?“ oder „Holt

die Diakonie auch Möbel ab?“: Antworten auf Fragen dieser Art

erhalten Anrufende beim kostenfreien Servicetelefon der

evangelischen Kirche in Duisburg.

Es ist unter der

Rufnummer 0800 / 12131213 auch immer montags von 18 bis 20 Uhr

besetzt, und dann geben Pfarrerinnen und Pfarrer Antworten auf

Fragen rund um die kirchliche Arbeit und haben als Seelsorgende ein

offenes Ohr für Sorgen und Nöte. Das Service-Telefon ist am Montag,

20. Januar 2025 von Tillmann Poll, Pfarrer in der Evangelischen

Kirchengemeinde Hochfeld-Neudorf, besetzt.

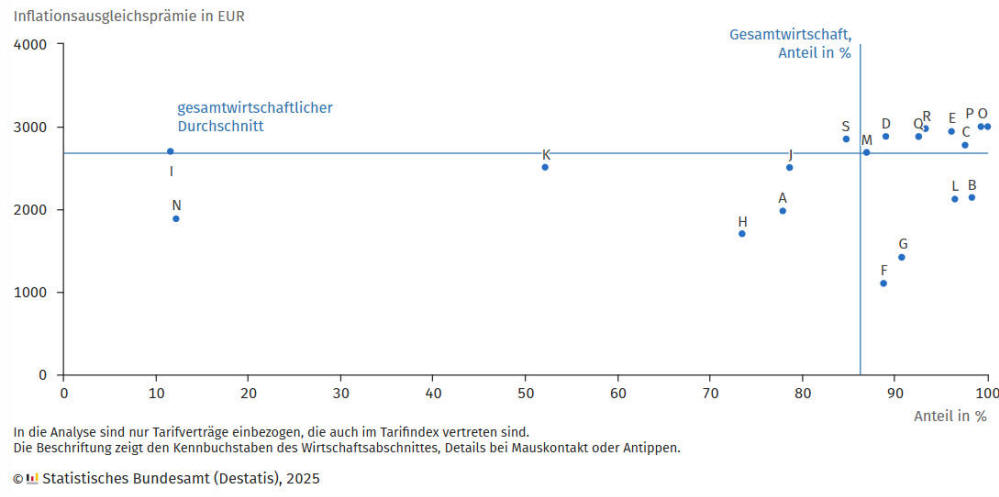

Über acht von zehn Tarifbeschäftigten erhielten bis Ende

2024 eine Inflationsausgleichsprämie

• Im Durchschnitt

lag die Inflationsausgleichsprämie bei 2 680 Euro

• Die

niedrigsten Prämien wurden im Baugewerbe gezahlt, im Gastgewerbe

erhielten anteilig die wenigsten Tarifbeschäftigten diese

Sonderzahlung

Mehr als acht von zehn Tarifbeschäftigten (86,3

%) in Deutschland haben im Zeitraum Oktober 2022 bis Dezember 2024

eine Inflationsausgleichsprämie erhalten. Wie das Statistische

Bundesamt (Destatis) nach Ergebnissen der Statistik der

Tarifverdienste mitteilt, lag der durchschnittliche Auszahlbetrag

pro Person bei 2 680 Euro. Bei der Inflationsausgleichsprämie

handelte es sich um eine steuerfreie Sonderzahlung von bis zu 3 000

Euro, die je nach Tarifvereinbarung als Gesamtbetrag oder gestaffelt

in Teilbeträgen an die Beschäftigten ausgezahlt werden konnte. Die

Steuerfreiheit dieser Sonderzahlung war eine Maßnahme des dritten

Entlastungspakets der Bundesregierung zur Milderung der Folgen der

Energiekrise.

Deutliche Unterschiede zwischen den Branchen

Sowohl in der durchschnittlichen Höhe der Inflationsausgleichsprämie

als auch im Anteil der Tarifbeschäftigten, die eine solche Prämie

erhielten, gab es zwischen den einzelnen Branchen deutliche

Unterschiede: Die niedrigsten Prämien wurden im Baugewerbe mit

durchschnittlich 1 103 Euro sowie im Handel mit durchschnittlich

1 419 Euro gezahlt, die höchsten in den Wirtschaftsabschnitten

Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung sowie

Erziehung und Unterricht mit jeweils 3 000 Euro.

Ebenfalls überdurchschnittlich hohe Inflationsausgleichsprämien

waren in den Bereichen Kunst, Unterhaltung und Erholung (2 976 Euro)

sowie Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung (2 942 Euro)

vereinbart worden. Alle Tarifbeschäftigten im Wirtschaftsabschnitt

Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung verfügten

über einen tariflichen

Anspruch auf eine Inflationsausgleichsprämie.

Auch

viele Tarifbeschäftigte in den Wirtschaftsabschnitten Erziehung und

Unterricht (99,3 %), Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden

(98,3 %) und Verarbeitendes Gewerbe (97,7 %) hatten einen Anspruch

darauf. Im Gastgewerbe (11,6 %) und im Bereich der Erbringung

sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen (12,2 %) profitierten

anteilig die wenigsten Tarifbeschäftigten von einer

Inflationsausgleichsprämie.

Durchschnittliche tarifliche

Inflationsausgleichprämie und Anteil der Berechtigten nach

Wirtschaftsbereichen

2,6 % weniger

Schwangerschaftsabbrüche im 3. Quartal 2024 als im Vorjahresquartal

Im 3. Quartal 2024 wurden in Deutschland rund 26 000

Schwangerschaftsabbrüche gemeldet. Wie das Statistische Bundesamt

(Destatis) mitteilt, waren das 2,6 % weniger als im 3. Quartal 2023.

Die Ursachen für die Entwicklung sind anhand der Daten nicht

bewertbar. Insbesondere liegen keine Erkenntnisse über die

persönlichen Entscheidungsgründe für einen Schwangerschaftsabbruch

nach der Beratungsregelung vor.

68 % der Frauen, die im 3.

Quartal 2024 einen Schwangerschaftsabbruch durchführen ließen, waren

zwischen 18 und 34 Jahre alt, 20 % zwischen 35 und 39 Jahre. 9 % der

Frauen waren 40 Jahre und älter, 3 % waren jünger als 18 Jahre. 42 %

der Frauen hatten vor dem Schwangerschaftsabbruch noch kein Kind zur

Welt gebracht.

96 % der gemeldeten Schwangerschaftsabbrüche

wurden nach der Beratungsregelung vorgenommen. Eine Indikation aus

medizinischen Gründen oder aufgrund von Sexualdelikten war in den

übrigen 4 % der Fälle die Begründung für den Abbruch.

Die

meisten Schwangerschaftsabbrüche (45 %) wurden mit der Absaugmethode

durchgeführt, bei 42 % wurde das Mittel Mifegyne® verwendet. Die

Eingriffe erfolgten überwiegend ambulant, darunter 85 % in

Arztpraxen beziehungsweise OP-Zentren und 13 % ambulant in

Krankenhäusern.