|

'Tagesaktuell' - Redaktion Harald Jeschke | Sonderseiten |

• Sitemap •

Archiv

• 16. Kalenderwoche:

15. April

•

Baustellen •

DVG-Umleitung •

Bahn-VRR

Mittwoch, 16. April 2025

Ärztlicher Notdienst in Nordrhein an Ostern einsatzbereit

Die niedergelassenen Ärzte in Nordrhein versorgen ihre

Patienten auch an den bevorstehenden Ostertagen. Wer zwischen

Karfreitag und Ostermontag akute gesundheitliche Beschwerden hat,

kann den kassenärztlichen Bereitschaftsdienst kontaktieren.

Erste Anlaufstelle ist der telefonische Patientenservice 116 117.

Dieser kann eine medizinische Ersteinschätzung vornehmen und bei

Bedarf an eine der rund 90 Notdienstpraxen der Kassenärztlichen

Vereinigung Nordrhein (KVNO) verweisen. Informationen zu Adressen

und Öffnungszeiten gibt es auch im Netz unter www.kvno.de/notdienst.

Der Patientenservice 116 117 ist rund um die Uhr erreichbar und

hat seine Telefon-Kapazitäten zu den Feiertagen verstärkt.

Patienten, die nicht gehfähig oder bettlägerig sind, können über den

Patientenservice einen ärztlichen Hausbesuch erfragen. Außerdem

erhalten Anrufende auf Wunsch Hinweise über die Erreichbarkeiten der

fachärztlichen Notdienste im Rheinland (Augen-, HNO-,

Kinder-Notdienst).

Videosprechstunden für erkrankte Kinder

und Erwachsene

Zusätzlich haben sowohl Eltern erkrankter Kinder

als auch Erwachsene die Möglichkeit, eine Videosprechstunde im

Notdienst durchzuführen. Im Rahmen der digitalen Konsultation können

Symptome abgeklärt und Behandlungsmaßnahmen besprochen werden.

Sollte die Gabe von verschreibungspflichtigen Medikamenten notwendig

sein, ist das Ausstellen eines E-Rezeptes möglich.

Die

kinderärztliche Videosprechstunde ist samstags, sonntags und

feiertags von 10 bis 22 Uhr verfügbar. Das Videosprechstunde für

Erwachsene samstags, sonntags und feiertags von 9 bis 21 Uhr.

Angefragt werden können beide Videosprechstunden-Angebote der KVNO

entweder über die Servicenummer 116 117 oder über www.kvno.de/kinder

bzw. www.kvno.de/erwachsene

Nachdem das gesundheitliche Beschwerdebild erfasst ist,

erhalten Anrufende per E-Mail einen Termin-Link. Wichtig: Patienten

sollten unbedingt ihre Versichertendaten bzw. die des erkrankten

Kindes zur Hand haben. Um die Videosprechstunde zu nutzen, wird

neben einer stabilen Internetverbindung ein Smartphone, Tablet,

Notebook oder einen Computer mit Kamera und Mikrofon benötigt.

Während des digitalen Arzt-Patienten-Gesprächs sollte eine möglichst

ruhige Umgebung ohne weitere anwesende Personen aufgesucht werden.

NGG-„Bäckerei-Monitor“: „Ohne Migranten wird

Brotbacken schwierig“

Es sind Frühaufsteher-Jobs:

1.180 Profis backen und verkaufen in Duisburg Brot und Brötchen. Sie

machen die Frühaufsteher-Jobs: Rund 1.180 Profis backen und

verkaufen in Duisburg Brot, Brötchen und Butterkuchen. „Sie müssen

früh auf den Beinen sein. Der Wecker rappelt bei vielen schon mitten

in der Nacht.

Morgenmuffel haben’s da eher schwer“, sagt

Adnan Kandemir von der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten

(NGG). Allerdings passiere in der Backbranche gerade viel, was die

Arbeit in Bäckereien erleichtern könne: „Schafft eine Bäckerei zum

Beispiel neue Kühltechnik an, kann der Teig schon am Vortag

vorbereitet werden. Morgens wird dann gebacken. Dadurch liegen ein

paar Stunden mehr Schlaf drin“, so Adnan Kandemir.

Der

Geschäftsführer der NGG Nordrhein appelliert an die Bäckereien in

Duisburg, die Jobs der Branche attraktiver zu machen. Immerhin

beklage gut die Hälfte der Beschäftigten im Backgewerbe, oft

Überstunden machen zu müssen. Das ist ein Ergebnis des

„Bäckerei-Monitors“, den die Hans-Böckler-Stiftung im Auftrag der

NGG gemacht hat.

Die Gewerkschaft hat dazu zum ersten Mal

bundesweit rund 1.400 Beschäftigte im Bäckerhandwerk und in der

Brotindustrie befragt. Künftig soll es die Branchen-Analyse einmal

pro Jahr geben. Beim ersten „Bäckerei-Monitor“ haben mehr als acht

von zehn Beschäftigten angegeben, dass sie oft Zeitdruck und Stress

im Job erleben. Knapp die Hälfte arbeitet mit wenig Pausen. Und

84 Prozent beklagen, dass Personalmangel im eigenen Betrieb für sie

zu spürbaren Belastungen führe.

Es staubt auch mal in Bäckereien. Aber das Backen von Brot und

Brötchen wird attraktiver: Inzwischen geht ein Bäckerei-Azubi im

dritten Ausbildungsjahr mit 1.230 Euro im Monat nach Hause, so die

Gewerkschaft NGG Nordrhein. Und ein Trend zeichnet sich ab: Immer

häufiger entscheiden sich junge Menschen, die als Flüchtlinge oder

Zuwanderer kommen, für einen Job-Start im Backgewerbe. Foto NGG

Tobias Seifert

„Fehlender Nachwuchs ist ein

entscheidender Punkt – vor allem für das Bäckerhandwerk“, sagt Adnan

Kandemir. Insgesamt gebe es aktuell in den 78 Betrieben des

Backgewerbes in Duisburg 78 Auszubildende – vom Bäcker-Azubi bis zur

Auszubildenden im Fachverkauf. Die NGG beruft sich bei den Angaben

zu Betrieben und Beschäftigten im Backgewerbe auf Zahlen der

Arbeitsagentur.

Beim Bäckerei-Nachwuchs sieht die NGG

Nordrhein einen Trend: Immer häufiger setzten Bäckereien in der

Region auf Migranten. „Eines ist klar: Ohne junge Menschen, die als

Geflüchtete oder Zuwanderer zu uns kommen, wird das Brotbacken von

morgen schwierig“, so Adnan Kandemir. Bereits heute habe bundesweit

jeder vierte Azubi im Backgewerbe einen Migrationshintergrund.

Für den Nachwuchs habe die NGG zusammen mit dem Zentralverband

des Deutschen Bäckerhandwerks einen wichtigen Anreiz gesetzt: „Das

Portemonnaie der Azubis in Bäckereien ist deutlich voller geworden.

Zum Ausbildungsstart bekommen sie bereits 1.020 Euro pro Monat. Und

im dritten Ausbildungsjahr sind es sogar 1.230 Euro“, so Adnan

Kandemir.

Die NGG kündigt an, noch in diesem Jahr mit den

Arbeitgebern über eine weitere Verbesserung der Arbeitsbedingungen

zu verhandeln – vor allem in der Brotindustrie: „Wichtig sind

bessere Arbeitszeiten. Es geht darum, die Belastungen gerade bei

Früh-, Spät- und Nachtschichten besser aufzufangen: Wenn auf sechs

Tage Schichtarbeit drei freie Tage folgen, dann lassen sich die Jobs

in der Brotindustrie dadurch enorm attraktiver machen“, sagt Adnan

Kandemir.

Die NGG werde sich unter dem Motto „Backen wir’s“

auch für bessere Löhne stark machen: „Es ist wichtig, dass alle

Bäckereien Tariflohn zahlen. Denn wenn der Lohn von heute schon ein

Problem ist, dann ist es die Rente von morgen erst recht“, so

Kandemir.

Bürgergespräch mit Oberbürgermeister Sören Link

Oberbürgermeister Sören Link möchte am Dienstag, 29. April, mit

den Duisburgerinnen und Duisburgern ins Gespräch kommen. Termine

können am Mittwoch, 16. April, angefragt werden.

Interessierten

Bürgerinnen und Bürgern steht hierfür das an diesem Tag

freigeschaltete Kontaktformular unter www.duisburg.de/dialog zur

Verfügung. Eine telefonische Kontaktaufnahme ist von 8.30 bis 16 Uhr

unter 0203 283- 6111 ebenfalls möglich.

Kommunionkinder führen Palmprozession durch Neumühl an

Pater Tobias Breer konnte mehr als 300 Teilnehmer am Palmsonntag

begrüßen. Beim Einzug in den Schmidthorster Dom durfte ein echter

Esel nicht fehlen. Duisburg. Die Palmprozession durch Neumühl gehört

in der Herz-Jesu-Gemeinde zu den Höhepunkten im Kirchenjahr. Diesmal

konnte Pater Tobias Breer wieder mehr als 300 Teilnehmer – darunter

80 Kinder – bei schönem Wetter begrüßen. Zuvor war ausgelost worden,

wer bei der Prozession den Jesus spielen darf.

Die 50 Kommunionkinder warteten gespannt auf das Ergebnis.

Losglück hatten Mia-Sophie und Alexander. Die Kommunionkinder hatten

sich auch an der Vorbereitung beteiligten. Nachdem sie am Vortag die

Beichte abgelegt hatten, bastelten sie die Palmbüsche aus Buchsbaum

und schmückten sie mit bunten Schleifen. Der Sonntag begann dann mit

einer Weihe vor dem Agnesheim.

Pater Tobias segnete die Palmzweige, bevor die Prozession durch

den nahegelegenen Stielmuspark begann. Die Gruppe sang unterwegs

Lieder und zog zur Herz-Jesu-Kirche. Eine Eselin namens Gabi ging

vorneweg. Mia-Sophie und Alexander führten in ihrer Rolle als Jesus

das Tier zum Schmidthorster Dom. Während des Gottesdienstes stand

der Esel vorne im Kirchenraum. Das freute die Kinder, die sich um

den Altar versammelten und Texte vorlasen.

Der Chor „Die PFad“ begleitete den Familiengottesdienst, den Pater

Tobias kindgerecht gestaltet hatte. „Es hat echt Spaß gemacht, auf

dem Esel zu reiten und Jesus zu spielen. Ich habe mich echt gefreut,

dass mein Name gezogen wurde“, sagte Alexander anschließend. Auch

Mia-Sophie sprach voller Begeisterung über den Palmsonntag: „Es war

toll, dass ich dabei sein durfte. Ich trug ein weißes Gewand und

durfte Jesus spielen, und alle anderen Kinder gingen mit ihren

Palmzweigen hinter uns her. Und der Einzug in die Kirche war

besonders schön.“

Undurchsichtige Abos: Vorsicht bei Reiseportalen und Flug-Flatrates

Immer mehr Reiseportale und Airlines werben mit Mitgliedschaften und

Abonnements, die scheinbar günstige Vorteile bieten. Doch oft sind

die Bedingungen intransparent, Kündigungen kompliziert und es lauern

versteckte Kosten. Das Europäische Verbraucherzentrum (EVZ)

Deutschland erklärt, worauf Reisende achten sollten.

© Adobe Stock / Pixel-Shot

Typische Verbraucherbeschwerde

beim EVZ

Ein Verbraucher schloss ein kostenloses Probeabo bei

einem Reiseportal ab und wollte es kurze Zeit später kündigen –

vergeblich. Ohne seine Zustimmung wurde ihm eine Jahresgebühr von

89,99 € abgebucht. Erst nach Intervention des EVZ erhielt er sein

Geld zurück und das Abo wurde beendet.

Intransparente

Preisgestaltung und automatische Verlängerungen

Mitgliedschaften,

die Vergünstigungen bei Reisebuchungen versprechen, klingen

verlockend. Doch häufig ist nicht klar ersichtlich, dass eine

kostenlose Testphase nach einmaliger Nutzung nicht erneut gewährt

wird. Dies führt dazu, dass Verbraucher bei der nächsten Buchung

unwissentlich in eine teure Jahresmitgliedschaft rutschen.

Problematisch ist insbesondere:

Mangelnde Transparenz: Der

kostenpflichtige Übergang in die Mitgliedschaft wird oft nur

versteckt in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) erwähnt.

Irreführende Preisangaben: Der vergünstigte Abo-Preis wird

hervorgehoben, während der reguläre Preis weniger auffällt.

Schwierige Kündigungsmöglichkeiten: Kündigungsprozesse sind oft

unnötig kompliziert, obwohl das Gesetz eine einfache Kündigung

vorschreibt.

Flatrate-Fliegen: Nicht so flexibel wie

versprochen

Der Blick auf sogenannte Flug-Flatrates, bei denen

man zum Einheitspreis pro Jahr so viel Fliegen kann, wie man will,

zeigt, dass diese mehr versprechen, als sie halten. Wer eine solche

Mitgliedschaft erwägt, sollte wissen:

•

Eingeschränkte Streckenauswahl: Nicht alle Destinationen sind in der

Flatrate enthalten. Oft sind nur wenige attraktive Ziele verfügbar.

•

Buchungsbeschränkungen: Flüge können erst ein paar Tage vor Abflug

gebucht werden – langfristige Planung ist damit kaum möglich.

•

Zusatzkosten: Pro Flugstrecke wird i.d.R. eine zusätzliche Gebühr

fällig. Zudem sind nur minimale Handgepäckstücke inklusive –

normales Handgepäck oder aufgegebenes Gepäck kosten extra.

•

Strenge Stornoregeln: Wer öfter nicht zum gebuchten Flug erscheint,

kann die Mitgliedschaft verlieren und muss unter Umständen eine

Vertragsstrafe zahlen.

Hinzu kommt, dass eine Flug-Flatrate

Vielfliegen fördert und somit im Widerspruch zu den

Klimaschutzbemühungen steht.

Wichtige rechtliche Hinweise zu

Abonnements

•

Unternehmen müssen Verbraucher vor Vertragsabschluss klar über

Kosten, Laufzeit und Kündigungsbedingungen informieren.

•

Bei Online-Abos gilt die sogenannte Button-Lösung: Ein

kostenpflichtiger Vertrag darf nur durch eine eindeutige Bestätigung

wie „Zahlungspflichtig bestellen“ zustande kommen.

•

Zudem haben Verbraucher in der Regel ein 14-tägiges Widerrufsrecht.

Seit März 2022 müssen viele Abonnements, darunter Abos und

Mitgliedschaften von Reiseportalen und Fluggesellschaften, nach der

Mindestlaufzeit monatlich kündbar sein. Ist deutsches Recht

anwendbar, muss zudem eine einfache Kündigungsmöglichkeit - etwa ein

„Kündigungsbutton“ auf der Webseite - zur Verfügung gestellt werden.

Tipps für Verbraucher:

•

Prüfen Sie genau, welche Leistungen wirklich in einem Abonnement

oder einer Flug-Flatrate enthalten sind.

•

Lassen Sie sich nicht von besonders hervorgehobenen Rabatten oder

Preisen täuschen.

•

Lesen Sie die Vertragsbedingungen sorgfältig – insbesondere zu

Kündigung und automatischer Verlängerung.

•

Achten Sie auf versteckte Gebühren oder Zusatzkosten.

•

Informieren Sie sich auf unabhängigen Bewertungsportalen über die

Erfahrungen anderer Reisender.

•

Nutzen Sie Ihr gesetzliches Widerrufsrecht, falls Sie sich ungewollt

gebunden fühlen.

Alte Sorten im Freizeitgarten:

eine gute Idee? Antworten vom Gartenbauexperten

Mehr

Abwechslung auf dem Teller, die Erhaltung der Sortenvielfalt, der

Wunsch nach regionalspezifischem Obst und Gemüse: Alte Sorten

erleben in letzter Zeit einen regelrechten Hype. Auch bei

Hobbygärtnern stoßen Früchte wie „Schöner von Nordhausen“ oder

„Wangenheims Frühzwetschge“ auf großes Interesse. Doch sind die

alten Sorten überhaupt für den Anbau im privaten Obst- und

Gemüsegarten geeignet? Antworten gibt Dr. Lutz Popp,

Gartenbauexperte vom Bayerischen Landesverband für Gartenbau und

Landespflege e. V. (BLGL).

Eine alte Sorte ist die Goldparmäne, die schon um 1205 in Frankreich

angebaut wurde und seitdem Mensch und Tier schmeckt. Quelle: BLGL

Was sind alte Sorten?

Eine rechtliche Definition, was als

alte Sorte gilt, existiert nicht. „Gemeint sind damit im Allgemeinen

Nutzpflanzen, die teils über Jahrhunderte vermehrt und kultiviert

wurden, im modernen Erwerbsanbau aber keine Rolle mehr spielen“,

weiß Dr. Lutz Popp, Experte vom BLGL.

Viele der alten Sorten

sind inzwischen unwiederbringlich verloren. Unzuverlässige Erträge,

für den gewerblichen Anbau ungeeignete Wuchsformen, schlechte

Transport- und Lagerfähigkeit sowie die von Verbrauchern gewünschte,

aber nicht vorhandene Uniformität bei Äpfeln, Birnen und Co. machen

alte Sorten untauglich für den Einsatz im Erwerbsanbau – und damit

finden sie auch nicht ihren Weg in die Supermarktregale. „Das

Verbraucherverhalten spielt eine wichtige Rolle: Anstatt andere

Geschmäcker kennenzulernen, ist es vielen wichtiger, dass der Apfel

immer gleich aussieht, dieselbe Größe und denselben Geschmack hat

und er nicht die kleinste braune Stelle aufweist“, so Dr. Popp.

Neue Sorten haben die alten verdrängt

Was Verbraucher heute

in den Supermarktregalen finden, sind meist nur wenige

„Profi“-Sorten, die speziell für den großflächigen „industriellen“

Erwerbsanbau gezüchtet werden – und auf Zuchtziele wie einen

gleichmäßigen hohen Ertrag, gute Lagerfähigkeit und Robustheit in

der Handhabung getrimmt sind. Obwohl es weltweit geschätzt mehr als

20.000 Apfelsorten gibt und laut einer Umfrage unter den

Kreisfachberatungen für Gartenkultur und Landespflege über 600

Sorten vorkommen, werden in Deutschland höchstens 20 bis 30 in

wirtschaftlich bedeutenden Mengen erzeugt.

Die tatsächliche

Sortenvielfalt im Supermarkt lässt sich häufig an einer Hand

abzählen. „Wer alte Sorten probieren möchte, findet sie auf

Streuobstwiesen und dort, wo Kleinbauern sie zum Verkauf anbieten,

zum Beispiel in Hofläden oder auf regionalen Wochenmärkten“, weiß

Dr. Popp.

Warum alte Sorten wichtig sind

Alten Sorten

werden oft echte Wunderdinge nachgesagt – die jedoch nicht immer

stimmen: So ist beispielsweise die Behauptung, Äpfel alter Sorten

seien für Allergiker weitaus besser geeignet, ein weitverbreiteter

Irrglaube. „Tatsächlich zeigen aktuelle Untersuchungen, dass das

nicht stimmt. Es gibt sowohl alte als auch neue Sorten, die

besonders gut – oder schlecht – verträglich sind. Das Alter einer

Apfelsorte per se hat keinen Einfluss auf das allergene Potenzial

der Frucht. Dieses muss für jede Sorte individuell geprüft werden“,

klärt Dr. Popp auf.

Alte Sorten sind aber eine wichtige

Genressource: Ihr Genpool enthält einzigartige Eigenschaften, die

als Basis für neue Züchtungen dienen können, etwa für neue, an

bestimmte Klimabedingungen angepasste Sorten. Eine große Vielfalt an

alten Sorten könnte sich in Zukunft daher noch als sehr nützlich

erweisen. „Diese Biodiversität zu bewahren, ist eine wichtige

Aufgabe, die zusätzlich auch noch einen positiven Effekt auf die

Erhaltung von Streuobstwiesen und anderen schützenswerten

Kulturlandschaften hat“, so der Gartenbauexperte.

Alte Sorten

im Hobbygarten – eine gute Wahl?

Dank Saatguthändlern, die sich

auf alte Sorten spezialisiert haben, können Hobbygärtner aus einer

großen Vielfalt alter Sorten wählen. Dr. Popp empfiehlt, bei der

Anbauplanung eine Checkliste zu erstellen, auf der festgehalten ist,

welche Merkmale eine Sorte aufweisen muss, um Ansprüche an die

Standortfaktoren Klima und Boden sowie die Widerstandsfähigkeit

gegen Krankheiten und Schädlinge zu erfüllen.

„Je

besser die Pflanze zu den Standortgegebenheiten passt, desto weniger

eingreifende Kultur- und Pflegemaßnahmen sind nötig“, weiß der

Gartenbauexperte. „Für den Freizeitgärtner beginnt der

Pflanzenschutz mit der Sortenwahl.“

Viele alte Sorten sind

aber stark anfällig für Krankheiten wie Feuerbrand, Schorf und

Mehltau. Es besteht also ein erhöhtes Risiko von Ernteeinbußen und

sogar Totalausfällen. Auch die meisten Profi-Sorten haben im

Freizeitgarten übrigens nichts verloren: „Diese Züchtungen benötigen

meist einen intensiven chemischen Pflanzenschutz mit nur im

Erwerbsanbau, nicht aber im Haus- und Kleingarten zugelassenen

Pflanzenschutzmitteln“, erläutert Dr. Popp.

Er empfiehlt

Hobbygärtnern eine Mischung aus an die regionalen Bedingungen

angepassten alten Sorten und neuen Züchtungen: „Es geht nicht darum,

alte Sorten generell zu meiden oder Alt gegen Neu auszuspielen,

sondern bewährte traditionelle und regionale Sorten zu erhalten und

um neue, verbesserte Sorten zu ergänzen.

Neue Sorten werden

ja gerade deswegen gezüchtet, weil sie im Vergleich zu bisherigen,

‚alten‘ Sorten laut Bundessortenamt einen sogenannten

landeskulturellen Wert besitzen. Das heißt, sie lassen eine

deutliche Verbesserung für den Pflanzenbau und für die Verwertung

des Ernteguts erwarten – wobei die Verbesserung geprüft wird anhand

wertbestimmender Eigenschaften einer Sorte, wie Anbau-, Resistenz-,

Ertrags-, Qualitäts- und Verwendungseigenschaften.“

Neuer Wanderführer zeigt Routen entlang der Ruhr

Burgen und Industriekultur, Wälder, Berge und Wassererlebnisse

vereint der neue Freizeitführer "Wandern für die Seele. Ruhr", der

jetzt im Droste Verlag erschienen ist. Thomas Dörmann hat 20 Touren

entlang des Flusses von der Quelle bei Winterberg bis zur Mündung in

den Rhein bei Duisburg zusammengestellt.

Die

Rundwanderrouten zwischen sieben und 14 Kilometern haben

unterschiedliche Schwerpunkte: Die Auszeittouren versprechen

Naturerlebnisse, die Weitblicktouren gute Aussichten. Bei den

Genusstouren steht die Einkehr im Fokus. Auf den

Entschleunigungstouren bekommen Wandernde immer wieder Gelegenheit,

an besinnlichen Ruheorten zu verweilen, während die

Erfrischungstouren an Gewässern entlangführen.

Der

Serviceteil enthält Übersichtskarten und Streckenprofile, Tipps zur

An- und Abreise sowie Adressen für Pausen und Infos zu Sehenswertem

am Wegesrand. idr

Infos: www.droste-verlag.de

Kirche

kocht und lädt zum kostenfreien Mittagessen nach Untermeiderich

In der Evangelischen Gemeinde Meiderich heißt es einmal

im Monat „Kirche kocht“, denn im Begegnungscafé „Die Ecke“,

Horststr. 44a, stehen dann Ehrenamtliche an den Töpfen und zaubern

Leckeres; so zum Beispiel am 22. April, wenn sie um 12 Uhr Leberkäse

mit Stampfkartoffeln und Salat auftischen. Eine Anmeldung ist nicht

notwendig, das Angebot ist kostenfrei. „

Wir wollen Wärme

spenden, schöne Momente schenken und gemeinsam Mittagessen!“ sagt

Yvonne de Temple-Hannappel, die Leiterin des Begegnungscafés (Tel.

0203 45 57 92 70, E-Mail: detemple-hannappel@gmx.de). Die Menüs für

die nächsten Termine stehen schon fest. Infos zur Gemeinde gibt es

im Netz unter

www.kirche-meiderich.de.

Engagierte

des Begegnungscafés „DIE ECKE“ Untermeiderich (Foto:

www.kirche-meiderich.de).

Spielenachmittag in

Obermarxloh für Jung und Alt

Zu einem Spielenachmittag

lädt die Evangelische Bonhoeffer Gemeinde Marxloh Obermarxloh in das

Kinder- und Familienzentrum Lutherkirche, Wittenberger Straße 15,

ein. Dort sind am Mittwoch, 23. April 2025 um 16 Uhr Karten-,

Brett-, Taktik-, Geschicklichkeits- und Familienspiele bereits

aufgebaut.

Der Eintritt ist frei. Diese Veranstaltung ist

Teil der „Wirkstatt“ im Rahmen des Erprobungsraumes der Gemeinde:

Hier können alle ihre Ideen einbringen, kreativ werden und

Gemeinschaft neu erleben. Infos zur Gemeinde gibt es im Netz unter

www.bonhoeffer-gemeinde.org.

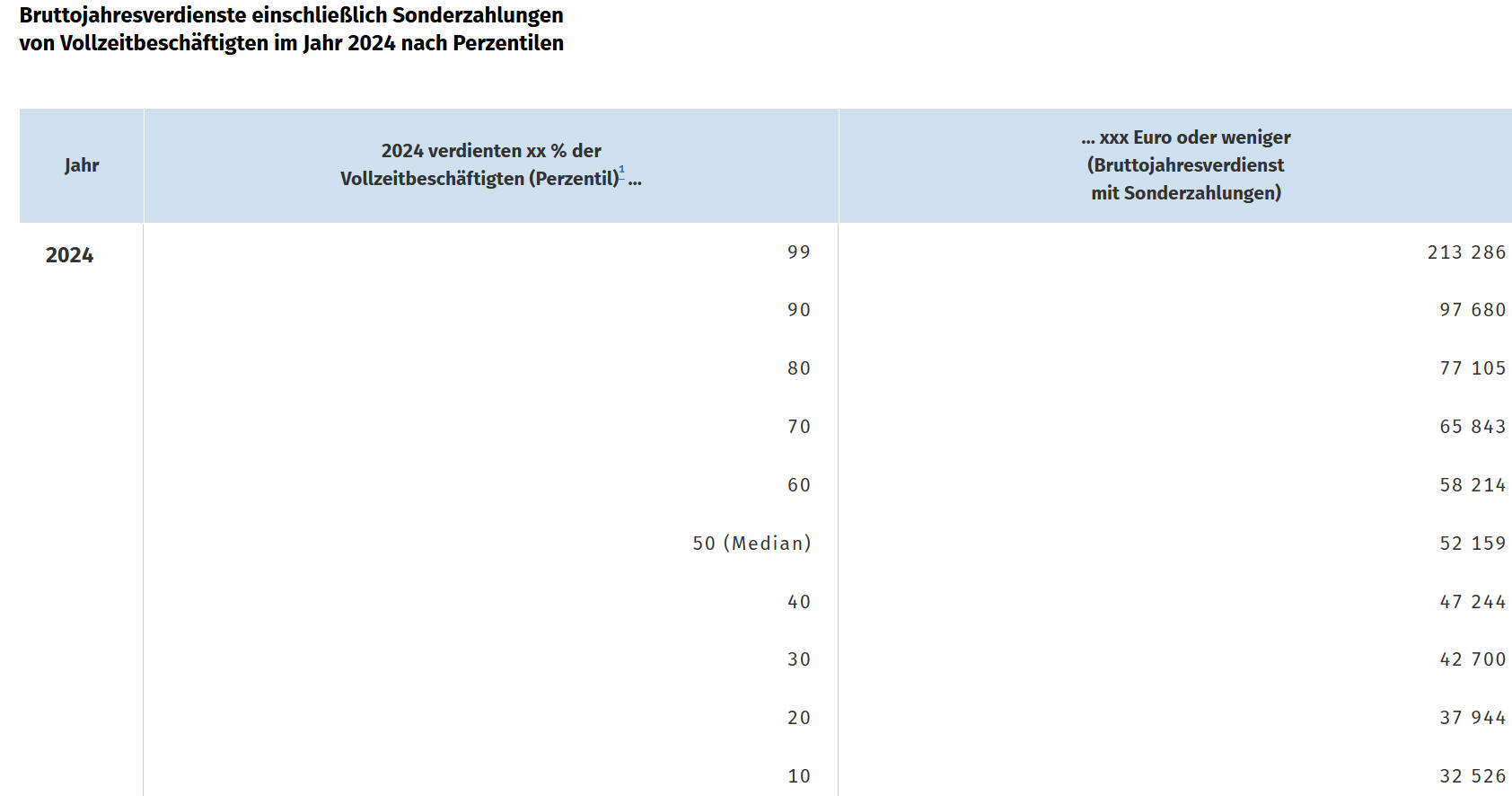

1 % der Vollzeitbeschäftigten verdiente im Jahr 2024

mehr als 213 286 Euro brutto

• Mittlerer

Bruttojahresverdienst bei 52 159 Euro: Eine Hälfte der

Vollzeitbeschäftigten verdiente mehr, die andere weniger

•

Untere 10 % der Verdienstverteilung erzielten 32 526 Euro brutto

oder weniger

Der mittlere Bruttojahresverdienst,

gemessen am Median, lag 2024 in Deutschland einschließlich

Sonderzahlungen bei 52 159 Euro. Somit verdiente die Hälfte der

Beschäftigten mehr als oder genau diesen Betrag, während die andere

Hälfte weniger erhielt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis)

weiter mitteilt, erzielte das oberste Prozent der

Vollzeitbeschäftigten 2024 einen Bruttojahresverdienst von 213 286

Euro oder mehr und damit rund viermal so viel wie den

Medianverdienst. Die 10 % am unteren Ende der Verteilung erhielten

32 526 Euro brutto oder weniger.

1,8 % weniger neue Ausbildungsverträge in der dualen

Berufsausbildung im Jahr 2024

• Rund 8 900 Neuverträge

weniger als im Jahr 2023 – leicht positiver Trend aus den Vorjahren

setzt sich nicht fort

• Frauen schließen weiterhin seltener

einen Ausbildungsvertrag in der dualen Berufsausbildung ab als

Männer

• Gesamtzahl der Auszubildenden im Vorjahresvergleich

fast unverändert

Die Zahl neuer Ausbildungsverträge in der

dualen Berufsausbildung ist im Jahr 2024 um 1,8 % oder rund 8 900

gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen. Wie das Statistische Bundesamt

(Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen mitteilt, setzte sich damit

der leicht positive Trend in der dualen Berufsausbildung seit dem

starken coronabedingten Rückgang im Jahr 2020 nicht fort (2023: +2,1

%; 2022: +0,8 %; 2021: +0,6 %, 2020: -9,3 %). Insgesamt schlossen im

Jahr 2024 rund 470 900 Auszubildende einen neuen Ausbildungsvertrag

ab.

Im langfristigen Trend Rückgang des

Frauenanteils bei neu begonnenen Ausbildungen Bei der

Geschlechterverteilung gab es im Vergleich zum Vorjahr keine

Veränderung: Auch im Jahr 2024 wurden 36 % (170 700) der neuen

Ausbildungsverträge von Frauen und 64 % (300 200) von Männern

abgeschlossen. Im längeren Zeitverlauf zeigt sich hingegen weiterhin

der Trend, dass sich Frauen aus der dualen Berufsausbildung

zurückziehen. S

o waren im Jahr 2014 noch 40 % der

Neuverträge von Frauen und 60 % von Männern abgeschlossen worden.

Gesamtzahl der Auszubildenden fast unverändert gegenüber dem Vorjahr

Die Gesamtzahl aller gemeldeten Auszubildenden über alle

Ausbildungsjahre hinweg blieb im Jahr 2024 beinahe unverändert

gegenüber dem Vorjahr (-0,2 %): Zum Jahresende befanden sich

deutschlandweit rund 1 213 800 Personen (2023: 1 216 600) in einer

dualen Ausbildung.

Davon waren anteilig weiterhin 35 %

Frauen und 65 % Männer. Zwischen den Ausbildungsbereichen zeichneten

sich auch im Jahr 2024 deutliche Größenunterschiede ab. Der Bereich

Industrie und Handel umfasste mit 688 500 die meisten

Auszubildenden. Zweitgrößter Ausbildungsbereich war das Handwerk mit

rund 337 800 Auszubildenden, gefolgt von den Freien Berufen

(111 000), dem Öffentlichen Dienst (41 500) und der Landwirtschaft

(31 700). Wesentlich geringer war die Zahl der Auszubildenden in der

Hauswirtschaft (3 300).