|

'Tagesaktuell' - Redaktion Harald Jeschke | Sonderseiten |

• Sitemap •

Archiv

• 28. Kalenderwoche:

12. Juli

•

Baustellen •

DVG-Umleitung •

Bahn-VRR

Montag, 14. Juli 2025

Beeinträchtigung auf der Linie 901

Die Duisburger

Verkehrsgesellschaft AG (DVG) arbeitet gemeinsam mit der Stadt

Duisburg an der Modernisierung der Infrastruktur für einen

zukunftsfähigen ÖPNV. In den vergangenen Jahren haben DVG und Stadt

bereits viel erreicht.

Die Modernisierung der

ÖPNV-Infrastruktur geht deshalb stetig weiter. Deshalb finden von

Montag, 14. Juli, Betriebsbeginn, bis voraussichtlich Dienstag,

22. Juli, Betriebsende, Arbeiten an den Weichen auf der Rampe

Rathaus sowie am Abzweig Zoo/Uni statt.

Zudem finden

Brückensanierungsarbeiten auf der Mülheimer Straße zwischen den

Haltestellen „Zoo/Uni“ und „Monning“ statt. Dies hat zur Folge, dass

auf dem Streckenabschnitt zwischen „Landesarchiv NRW“ und „Mülheim

Bf.“ in beiden Richtungen Busse statt Bahnen fahren.

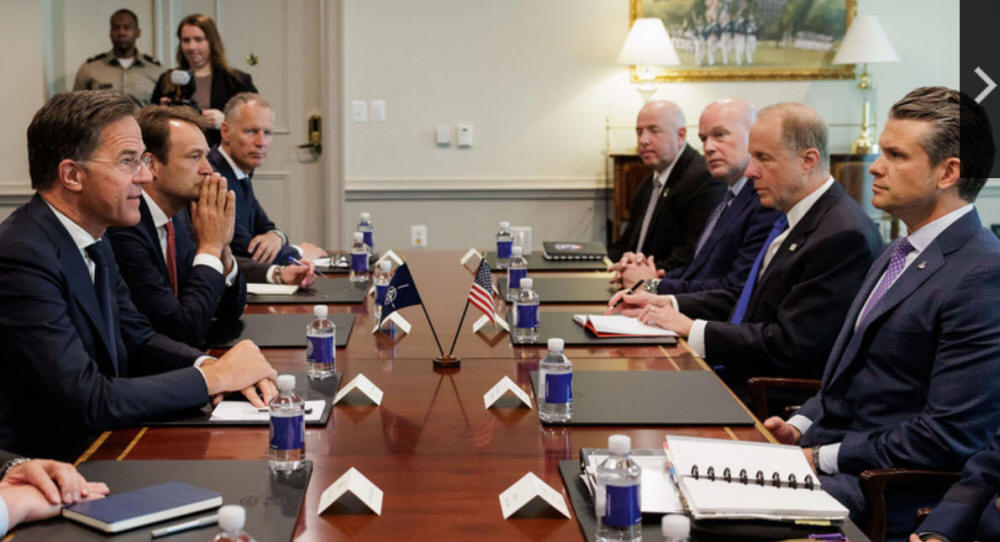

Treffen mit Trump

NATO-Generalsekretär Mark Rutte traf am 14.

Juli 2025 US-Präsident Donald Trump im

Weißen Haus, um wichtige Bemühungen zur

Unterstützung der ukrainischen Verteidigung

gegen die russische Aggression

voranzutreiben. In einer Pressekonferenz im

Oval Office begrüßte Rutte Präsident Trumps

wichtige Entscheidung, der Ukraine wichtige

militärische Ressourcen zu sichern.

Die NATO koordiniert diese Bemühungen mit

Mitteln der Verbündeten in Europa und

Kanada. Herr Rutte betonte die Dynamik des

jüngsten NATO-Gipfels in Den Haag, auf dem

sich die Bündnispartner auf ein

Verteidigungsausgabenziel von 5 % des BIP,

eine erhöhte Rüstungsproduktion sowie die

fortgesetzte Unterstützung der Ukraine

einigten. Er betonte, wie diese Bemühungen

alle drei Aspekte nur wenige Wochen nach den

historischen Entscheidungen zusammenbringen.

Die NATO arbeitet nun an

umfangreichen militärischen

Ausrüstungspaketen, darunter

Flugabwehrsysteme, Raketen und Munition.

Statt eines einzelnen, begrenzten Pakets

setzt die gestrige Ankündigung neue Impulse,

die sich auf schnelle, umfangreiche

Ausrüstungslieferungen an die Ukraine

konzentrieren. „Europa tritt hier an“,

erklärte er und verwies auf Zusagen

Deutschlands, Finnlands, Dänemarks,

Schwedens, Norwegens, des Vereinigten

Königreichs, der Niederlande und Kanadas.

Weitere Zusagen werden erwartet. Während

seines Aufenthalts in Washington traf sich

der Generalsekretär auch mit

Verteidigungsminister Pete Hegseth,

Außenminister Marco Rubio und Mitgliedern

des Kongresses.

Ferienjobs: Diese Regeln sollten

Jugendliche, Eltern und Arbeitgeber beachten

Minister Laumann: Ein Ferienjob

kann einen guten ersten Einblick in die

Berufswelt bieten.

Foto: pexels.com Arbeit, Gesundheit und

Soziales

Die Sommerferien stehen vor

der Tür. Neben Reisen, Freibadbesuchen oder

anderen Ausflügen stehen bei Jugendlichen

auch Ferienjobs hoch im Kurs. Damit es dabei

fair und sicher zugeht, sind einige Regeln

zu beachten.

„Viele Unternehmen

suchen dringend nach Nachwuchs und da kann

ein Ferienjob ein guter Einstieg in ein

späteres Ausbildungsverhältnis sein”, sagt

Arbeitsminister Karl-Josef Laumann. „Daher

freut es mich, wenn Jugendliche in den

Ferien erste Berufserfahrungen sammeln und

ihr Taschengeld aufbessern wollen. Damit es

dabei gerecht zu geht, ist es wichtig, dass

die Regeln des Jugendarbeitsschutzes

eingehalten werden.”

Grundsätzlich

ist die Beschäftigung von Kindern verboten.

Es gibt aber Ausnahmen für Schülerinnen und

Schüler über 13 Jahren, wenn ihre Eltern

zustimmen und die Beschäftigung leicht und

für Kinder geeignet ist. Das gilt

beispielsweise für das Austragen von

Zeitungen, Babysitten, Gartenarbeiten oder

für das Unterrichten von Nachhilfe –

allerdings nur bis zu zwei Stunden täglich.

Jugendliche über 15 Jahre, die noch

nicht volljährig sind, dürfen einen

Ferienjob ausüben, es gelten jedoch

Einschränkungen: So dürfen Schülerinnen und

Schüler an maximal vier Wochen im Jahr in

der Ferienzeit jobben.

Die tägliche

Arbeitszeit darf nicht mehr als acht Stunden

und die wöchentliche nicht mehr als 40

Stunden überschreiten. Nachts zwischen 20.00

und 6.00 Uhr sowie an Samstagen und Sonn-

und Feiertagen ist die Arbeit für

Jugendliche nicht erlaubt.

Es gibt

auch Ausnahmen in bestimmten Branchen: Etwa

in der Gastronomie, in der Landwirtschaft

sowie bei Tätigkeiten im Gesundheitsdienst

und im Bäckereihandwerk. So dürfen

Jugendliche in der Gaststätte, im

Krankenhaus oder Altenheim auch an Samstagen

oder Sonn- und Feiertagen beschäftigt

werden. In der Gastronomie dürfen

jugendliche Ferienjobber über 16 Jahre auch

bis 22.00 Uhr arbeiten.

Grundsätzlich gilt: Pausen schützen vor

Übermüdung, Leistungsabfall und

gesundheitlichen Risiken. Sie sind wichtig

und müssen eingehalten werden. Unter

18-Jährige haben bei viereinhalb bis sechs

Stunden Arbeit am Tag Anspruch auf

mindestens 30 Minuten Pause; bei mehr als

sechs Stunden besteht Anspruch auf 60

Minuten.

Jugendlichen dürfen nur

Arbeiten durchführen, die sie körperlich

nicht überfordern und die keine

gesundheitlichen Gefahren mit sich bringen.

Fließband- und Akkordarbeiten sind daher

verboten. Arbeitgeber müssen die

Jugendlichen vor der Arbeitsaufnahme auf

mögliche Unfall- und Gesundheitsgefahren

hinweisen.

Verstöße gegen das

Jugendarbeitsschutzgesetz sind eine

Ordnungswidrigkeit und können in schweren

Fällen sogar als Straftat verfolgt werden.

Abschließend sind folgende Punkte noch

wichtig: Jugendliche sind bei Ferienjobs

über den Arbeitgeber unfallversichert.

Beiträge zu den Sozialversicherungen,

wie der Krankenversicherung, fallen nicht

an. Ansprechpartner für Fragen zum

Jugendarbeitsschutzgesetz sind in

Nordrhein-Westfalen die Bezirksregierungen.

Nähere Informationen zum Jugendarbeitsschutz

unter: https://www.arbeitsschutz.nrw.de/

Schlösser Ludwigs II. von

Bayern zum Welterbe erklärt

Prunkvolle

Rückzugsorte spiegeln Fantasiewelten des

Märchenkönigs wider

Die

Schlösser König Ludwigs II. von Bayern

werden in die Welterbeliste aufgenommen. Das

beschloss das UNESCO-Welterbekomitee soeben

auf seiner aktuellen Tagung in Paris.

Neuschwanstein, Linderhof, das Königshaus am

Schachen und Herrenchiemsee spiegeln die

Fantasiewelten des bayerischen Königs wider,

der die prunkvollen Rückzugsorte in der

zweiten Hälfte 19. Jahrhundert zu seinem

persönlichen Genuss errichten ließ. Das

Ensemble ist die 55. Welterbestätte in

Deutschland.

Die Staatsministerin im

Auswärtigen Amt Serap Güler unterstreicht:

„UNESCO-Welterbe schützt als bedeutendstes

internationales Instrument natürliches und

kulturelles Erbe weltweit und stärkt

internationale Zusammenarbeit. Ich freue

mich daher sehr über die Aufnahme der

weltweit bekannten Schlösser König Ludwigs

II. von Bayern. Der hohe Standard an

denkmalpflegerischer Praxis vor Ort kann

einen wichtigen Beitrag für den zukünftigen

Austausch innerhalb der internationalen

Welterbe-Gemeinschaft zum Schutz und der

Erhaltung von Welterbestätten leisten.“

Die Präsidentin der Deutschen

UNESCO-Kommission Maria Böhmer macht

deutlich: „Die Aufnahme der Schlösser in die

Welterbeliste ist eine herausragende

Würdigung dieser eindrucksvollen Orte. Sie

sind allesamt architektonische Meisterwerke

und zeugen von der künstlerischen

Vorstellungskraft, aber auch der Exzentrik

des Märchenkönigs. Neuschwanstein,

Linderhof, das Königshaus am Schachen und

Herrenchiemsee sind den Traumwelten Ludwigs

II. entsprungen. Heute zählen sie zum Erbe

der gesamten Menschheit. Mein herzlicher

Dank gilt allen, die sich mit großer Hingabe

für diesen Erfolg eingesetzt haben!“

Maria Böhmer und Vizepräsident Prof.

Dr Christoph Wulf © Deutsche

Unesco-Komission Danetzki

Neuschwanstein wurde als

erstes der vier Schlösser erbaut und gilt

mit seinen romantischen Türmen und seiner

exponierten Lage vor dramatischer

Bergkulisse als Inbegriff des

Märchenschlosses. Innen dominieren Motive

aus Wagner-Opern: Tannhäuser, Lohengrin,

Tristan und Isolde, Parsifal – der

Opernstoff findet sich in Wandmalereien und

Holzarbeiten wieder, in Porzellanfiguren und

Stickereien. Wohn- und Arbeitszimmer ließ

der König durch eine künstliche Grotte

verbinden.

Auch in Linderhof verband

Ludwig Rückzugssehnsucht mit technischen

Finessen. Die Venusgrotte mit farbig

beleuchtetem Wasserfall, Regenbogeneffekt

und elektrischem Licht war ihrer Zeit weit

voraus. Ihren Strom bezogen die Lampen aus

einem etwa 100 Meter entfernt gelegenen

Kraftwerk, wo eine Dampfmaschine Dienst tat.

Das Königshaus am Schachen bringt

orientalisches Flair in die Alpen: In über

1.800 Metern Höhe ließ Ludwig einen

„Türkischen Saal“ einrichten, in dem er sich

feiern ließ. Auch der Maurische Kiosk und

das Marokkanische Haus auf dem Linderhofer

Gelände zeugen von seiner Begeisterung für

die Orientmode des 19. Jahrhunderts.

Herrenchiemsee schließlich ist Ludwigs

Idealbild von Versailles – monumental,

fantasievoll, aber unvollendet.

Es

war dieser Bau, der zum finanziellen Ruin

des Königs führen, mit seiner Entmündigung

und dem frühen Tod des erst 40-Jährigen

enden sollte. Nur Wochen nach dem Ableben

des Herrschers im Jahr 1886 wurden die

Anlagen der Öffentlichkeit zugänglich

gemacht und faszinieren seitdem Menschen aus

aller Welt.

Das

UNESCO-Welterbekomitee tagt vom 6. bis 16.

Juli am Sitz der Weltkulturorganisation in

Paris. Es setzt sich aus 21 gewählten

Vertragsstaaten der Welterbekonvention

zusammen. Das Gremium entscheidet über die

Einschreibung neuer Kultur- und Naturstätten

in die Welterbeliste und befasst sich mit

dem Erhaltungszustand eingeschriebener

Stätten. Auf der Liste des UNESCO-Welterbes

stehen derzeit mehr als 1.200 Kultur- und

Naturstätten. 53 davon gelten als bedroht.

Deutschland verzeichnet 55 Welterbestätten.

Thronsaal Neuschwanstein

Schlafzimmer im Schloss Neuschwanstein

Entscheidung gefallen:

Startup-Schmiede erhält Millionenförderung

für Deep-Tech-Innovationen im Ruhrgebiet

Die Bryck Startup Alliance

erhält eine mehrjährige Millionenförderung

zur Etablierung eines europäischen

Deep-Tech-Hotspots im Ruhrgebiet. In den

kommenden fünf Jahren entsteht ein

leistungsfähiges, hochschul- und

industrienahes Gründungszentrum mit

internationaler Strahlkraft, das

Deep-Tech-Innovationen in Deutschland

hervorbringen soll. Geplant sind

verschiedene Programme für

Unternehmensgründungen.

Startups

bekommen zudem Zugang zu Wachstumskapital

für Ausgründungen. Ziel ist es, bis 2030

mindestens 1.000 Ausgründungen, über 200

skalierende Deep-Tech-Startups und über eine

Milliarde Euro Risikokapital im Ökosystem zu

mobilisieren. Sitz des Zentrums wird das

historische, denkmalgeschützte Colosseum,

eine ehemalige Industriehalle in Essen.

Mit der Universitätsallianz Ruhr sind

drei forschungsstarke Universitäten

(Ruhr-Universität Bochum, TU Dortmund,

Universität Duisburg-Essen) zentrale Partner

im Verbund. Auf industrieller Seite

engagiert sich das Wirtschaftsbündnis

Initiativkreis Ruhr aus über 70 führenden

regionalen Unternehmen und Institutionen.

Die RAG-Stiftung bringt sich mit dem von ihr

initiierten Innovations- und

Gründungszentrum Bryck, ihrem Netzwerk und

privatwirtschaftlichem Kapital in die

Allianz ein. idr

„Im Land der Buntgemischten“ – Schreibcamp in der

Zentralbibliothek

Die Zentralbibliothek auf der

Steinschen Gasse 26 lädt Jugendliche von 10 bis 14 Jahren auch in

diesem Jahr zum traditionellen fünftägigen SommerSchreibcamp ein.

Von Montag bis Freitag, 14. bis 18. Juli, entwickeln die

Teilnehmerinnen und Teilnehmer täglich von 10 bis 13 Uhr gemeinsam

mit der Journalistin Monika Hanewinkel Ideen und Texte. Dabei geht

es auch darum, warum anders zu sein als die anderen manchmal

schwierig ist, auch wenn es eigentlich ganz normal sein sollte.

Denn jeder Mensch ist auf seine Weise einzigartig, das macht die

Welt erst bunt und vielfältig. Aber wie können all die

„Blaukarierten“, die „Gelbgetupften“ und „Grüngestreiften“ friedlich

miteinander leben?

Was kann man Vorurteilen, Hass und Gewalt

entgegensetzen?

Welche Möglichkeiten und Chancen gibt es in

einer Demokratie?

In diesem Workshop wird in die Zukunft

gedacht. Gemeinsam entstehen neue Visionen für ein Land der

„Buntgemischten“. Dabei sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Für

das von Schreibland NRW geförderte Camp sind keine Vorkenntnisse

erforderlich. Die Teilnahme kostet 10 Euro. Anmeldungen sind ab

sofort im Internet auf www.stadtbibliothek-duisburg.de möglich.

Freie Plätze bei

Kreativ-Workshops der Zentralbibliothek

Die Zentralbibliothek an der

Steinschen Gasse 26 in der Duisburger

Innenstadt lädt Jugendliche von 10 bis 14

Jahren in den Sommerferien wieder zu

verschiedensten Workshops ein. Am Montag,

14. Juli, beginnt eine fünftägige

Schreibwerkstatt mit dem Thema „Im Land der

Buntgemischten“.

Die Jugendlichen

beschäftigen sich täglich von 10 bis 13 Uhr

kreativ mit der Frage, wie ein Zusammenleben

in einer vielfältigen Gesellschaft gut

gelingen kann. Am Samstag, 19. Juli, kann

man zwischen 10 und 15 Uhr erfahren, wie

packende Duelle für Bühne oder Film

entstehen. Neben der Kunst des Schwertkampfs

wird auch erklärt, wie man solche Szenen mit

dem Handy aufnehmen kann. Wer lieber

zeichnet, ist bei den viertägigen

Portrait-Zeichenworkshops richtig.

Der Anfängerkurs beginnt am Dienstag, 22.

Juli, um 14.30 Uhr. Daran anschließend

beginnt ein Fortgeschrittenenkurs am

Dienstag, 29. Juli. Auch den beliebten

Manga-Workshop gibt es wieder. Er beginnt am

Montag, 18. August, und findet bis zum

darauffolgenden Freitag täglich von 11.30

bis 14 Uhr statt. Weitere Informationen und

die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es online

auf www.stadtbibliothek-duisburg.de (unter

„Veranstaltungen“).

Vor 10 Jahren in der BZ:

Hochmoderne Zentralbibliothek im Stadtfenster eröffnet

Duisburg, 14. Juli 2015 - Von Manfred

Schneider

Unter großem Andrang Duisburger

Leserinnen und Leser, wurde heute die neue

Stadtbibliothek im Stadtfenster, von OB

Sören Link, dem Direktor der Stadtbibliothek

Dr. Jan-Pieter Barbian und Kulturdezernent

Thomas Krützberg eröffnet.

Eingangstor zur Stadtbibliothek im Stadtfenster

Die

hochmoderne Zentralbibliothek auf der Steinschen Gasse in

der Stadtmitte hat zur Zeit einen Bestand von insgesamt

320.000 Medien. Weiterhin befindet sich in dem Haus eine

Sammlung unter dem Titel „Historische und Schöne Bücher“,

mit 3.500 Büchern aus dem 14. bis frühen 20. Jahrhundert.

Über drei Etagen verteilt, bietet das Haus eine

Publikumsfläche zur Medienpräsentation von 3.800

Quadratmetern.

Weite und übersichtliche Anordnung der Bücherregale

Mit gültigen Ausweis können sich hier die

Bibliothekskundinnen- und Kunden aus drei Medienschränken

Notebooks oder mobile DVD-Player zur Nutzung innerhalb der

Stadtbibliothek ausleihen.

Modernes Ausleihsystem

Im Foyer gibt es ein

„Intelligentes Vormerkregal“ zur Abholung vorgemerkter

Medien sowie zwei Rückgabestationen für die

ausgeliehenen Artikel. Zahlreiche Einzelarbeitsplätze, vier

„Arbeitskabinen“ als Gruppenarbeitsplätze für bis zu acht

Personen, ergänzen das Angebot der Stadtbibliothek. Die

Foyers im Erdgeschoss sowie im 1. Obergeschoss werden von

Stadtbibliothek und Volkshochschule (VHS) gemeinsam genutzt.

Oberbürgermeister Sören Link Link

ließ es sich nicht nehmen, auch im Namen von Thomas

Krützberg und Dr. Jan-Pieter Barbian mit seinem Team, der

ersten Besucherin der neuen Stadtbibliothek, Maria Linke,

einen Blumenstrauß zu überreichen.

Thomas Krützberg, Dr. Jan-Pieter Barbian und OB Sören

Link (v. li.) im großzügigen Kinder- und Jugendbereich

Oliver Hallscheidt erklärt OB Link das moderne Ausleihsystem

Wohlfühlen können sich die jungen Leser im Kinder- und

Jugendbereich

Bibliothekmitarbeiterin Elke Strunk-Stinn weist einen Kunden

in das System ein

Wertvolle Lebensräume für

Insekten über viele Jahre schaffen

Tipps für die Aussaat von Wildblumen im

eigenen Garten

Wildblumenwiesen bieten

Bienen und anderen Insekten wertvollen

Lebensraum. Quelle: James Michael Saxon

Young

Dass Insektenschutz wichtig für uns Menschen

und das gesamte Ökosystem ist, hat sich

längst herumgesprochen. Nur: Wie lassen sich

neue, artenreiche Wildblumen-Oasen anlegen –

und dann auch noch nachhaltig zum Blühen

bringen? Der Biologe Tom Strobl, der sich

auf den Schutz von Wildbienen spezialisiert

hat, erläutert, wie nahezu jeder mit

geringem Aufwand ökologische Vielfalt säen

kann.

Die gute Nachricht ist: Es

braucht gar nicht viel, um mit einer eigenen

Blühfläche aktiv etwas für Wildbienen und

andere Insekten zu tun. „Am besten geeignet

sind eine Ecke im Garten oder ein großer

Topf auf dem Balkon, eine hochwertige

Wildblumen-Saatmischung und Geduld”, erklärt

der Wildbienen-Experte Tom Strobl. Denn die

Samen brauchen Zeit, um anzukommen.

„Im ersten Jahr nach der Aussaat wächst an

der Stelle eigentlich nur Beikraut wie

Löwenzahn, das kurzgehalten werden sollte“,

empfiehlt Strobl. Bis zum Herbst zeigten

sich am Boden dann erste Blätter und

Rosetten der aufgehenden Wildblumen. „Aus

ihnen werden im darauffolgenden Frühjahr die

ersten Blumen.” Das gelte übrigens für alle

mehrjährigen Wildblumen, so Strobl.

Das Warten lohnt sich – auch für Bienen

Dafür haben „Wildblumengärtner“ aber auch

länger etwas davon, und nicht nur sie: Sind

die Kräuter und Blumen einmal am Standort

angekommen – am besten in einer stabilen

Pflanzengesellschaft mit anderen Arten –,

dann blühen sie meist gleich mehrere Jahre

lang. Das sei nicht nur optisch eine

Bereicherung, betont Tom Strobl: Wildbienen

und andere Insekten bohren etwa Löcher in

abgestorbene, markhaltige Stängel, um dort

ihre Eier abzulegen, wo sie überwintern.

Vier Tipps für Einsteiger:

- Gute

Mischung wählen: Start mit hochwertigen

Mischungen (regional, genetisch vielfältig,

ursprünglich, mit Früh-, Mittel- und

Spätblühern).

- Mehrjährigkeit

bevorzugen: Viele Arten wie Witwenblume,

Margerite & Co. blühen zuverlässig jedes

Jahr.

- Auch „wild“ braucht Pflege: Boden

für Aussaat vorbereiten, regelmäßig

Säuberungsschnitte durchführen und Beikraut

entfernen, um Platz für langsamer wachsende

Pflanzen zu schaffen.

- Geduld

mitbringen: Wildblumen sind langsam – aber

treu. Wer sie einmal etabliert, hat viele

Jahre Freude (und summende Gäste).

Der Biologe forscht dazu seit Jahren: Er ist

Mitbegründer von Wildbiene + Partner, einem

Start-up, das mit Unterstützung von Experten

und einer inzwischen internationalen

Community die Anlage neuer Lebensräume sowie

die Verbreitung von Wildbienen-Nisthilfen

vorantreibt und sogar ein wissenschaftliches

Pflanzen-Monitoring betreibt.

Im

Rahmen ihrer 2022 ins Leben gerufenen

Beegnetten-Initiative, bei der jedermann

einen Beitrag zum Schutz und zur Förderung

der Biodiversität leisten kann, konnten

Strobl und seine Mitstreiter bereits über

14.000 m2 wertvolle Blühflächen für

Wildbienen und andere Insekten schaffen:

„Wir erfassen, was dort wächst und blüht,

welche Pflanzen besonders produktive

Gemeinschaften bilden.“ Dabei beobachten

Strobl und seine Mitstreiter auch deren

Effekte auf Wildbienen: Welche Arten siedeln

sich in der Nähe welcher Wildpflanzen an?

„Das Monitoring hilft uns, jede Fläche

wissenschaftlich fundiert weiterzuentwickeln

– damit echte Wirkung für die Artenvielfalt

entstehen kann.“

Saatgut ist nicht

gleich Saatgut

Wie aber kommen Klein- und

Hobbygärtner, Balkonbesitzer und

Wildblumenfreunde nun an ihr Saatgut, um

selbst eine Oase für Wildbienen anzulegen?

„Es gibt inzwischen gute Mischungen mit bis

zu 30 verschiedenen Pflanzenarten in einem

Tütchen. Wer diese auf zwei bis drei

Quadratmetern aussät, erhält mit der Zeit

eine richtig bunte Blühfläche“, so Strobl

von Wildbiene + Partner. Er empfiehlt

allerdings, bei der Wahl der Mischung Wert

auf Qualität zu legen: Eine

Wiesenblumen-Mischung aus dem Supermarkt

macht noch lange keine ökologisch wertvolle

Wildblumenwiese.

Die Mischung

macht’s!

Strobl achtet bei der Auswahl

von Saaten für die Anlage neuer Blühflächen

darauf, dass sie regional gewonnen und daher

an den Standort angepasst, genetisch

vielfältig und ursprünglich sind sowie

zeitlich versetzt zur Blüte kommen – also

Früh-, Mittel- und Spätblüher enthalten. Die

sorgfältige Auswahl und ein bisschen Pflege

zahlen sich für Insekten und Betrachter aus:

Durch eine bunte Blütenpracht, die von

Frühjahr bis Herbst Nahrung für Insekten

bietet. „Schon eine einzige Blume kann für

viele verschiedene Insekten wertvoll sein“,

betont Strobl.

Weitere Informationen

finden Sie unter

https://wildbieneundpartner.de/.

ACV informiert über Vorschriften und

gibt Tipps für den Transport von Haustieren

Ein passendes Sicherungssystem für Haustiere

ist entscheidend für die Sicherheit von Tier

und Mensch im Auto / Bildrechte: Andrey

Popov (GettyImages)

In der Ferien-

und Reisezeit sind viele Menschen gemeinsam

mit ihrem Haustier unterwegs – sei es ein

Bernhardiner, ein Dackel oder eine

Hauskatze. Wer Tiere im Auto mitnimmt, trägt

jedoch eine besondere Verantwortung für ihre

Sicherheit und die der Mitfahrenden. Denn

schon bei einem Aufprall mit 50 km/h

vervielfacht sich das Gewicht des Tieres

durch die entstehenden Kräfte. Damit die

Fahrt entspannt und sicher verläuft,

informiert der ACV Automobil-Club Verkehr

über Vorschriften, geeignete

Sicherungssysteme und nützliche Tipps für

den Transport von Haustieren im Auto.

Was gibt die StVO für im Auto

mitreisende Tiere vor?

Nach der

Straßenverkehrsordnung (StVO) gelten Tiere

im Fahrzeug als Ladung. §22 Abs. 1 StVO

verpflichtet, Ladung so zu sichern, dass sie

selbst bei Vollbremsung oder plötzlichem

Ausweichen weder verrutschen noch

herabfallen darf. Darüber hinaus bestimmt

§ 23 StVO, dass der Fahrzeugführer dafür

sorgen muss, dass das Tier ihn nicht in der

sicheren Fahrzeugführung beeinträchtigt.

Ein Tier, das frei im Auto umherläuft,

stellt eine erhebliche Ablenkungsgefahr dar.

Verstöße gegen diese Vorschriften können,

abhängig von der Gefährdung anderer

Verkehrsteilnehmer und den Folgen, mit

Bußgeldern von bis zu 80 Euro und einem

Punkt in Flensburg geahndet werden.

Zudem kann die Kaskoversicherung bei einer

unzureichenden Sicherung die

Schadenregulierung ablehnen. Auch

zivilrechtlich haftet der Halter für

Schäden, die durch ein ungesichertes Tier

verursacht werden – etwa, wenn es nach einem

Unfall entkommt und weitere Unfälle auslöst.

Welche Sicherungsmöglichkeiten gibt es?

Gesetzlich vorgeschriebene Prüfnormen für

Sicherungssysteme bestehen bislang nicht.

Der ACV empfiehlt jedoch, Produkte

auszuwählen, die über Crashtest-Ergebnisse,

DIN-Prüfungen (DIN75410-2) oder Prüfsiegel

wie „GS – Geprüfte Sicherheit“ verfügen.

Der Beifahrersitz ist für den Transport

von Tieren grundsätzlich ungeeignet. Falls

eine Box ausnahmsweise dort platziert werden

muss, sollte unbedingt der Airbag

deaktiviert werden, da er bei einer

Auslösung lebensgefährlich für das Tier sein

kann. Rückbank, Fußraum oder Kofferraum

stellen die geeigneten Bereiche dar.

Wie können Hunde gesichert werden?

Für

Hunde bietet der Handel spezielle Geschirre

und Gurtsysteme, die am Anschnallgurt oder

an Isofix-Haken befestigt werden. Sie

sollten beim Transport eingesetzt werden,

wenn keine geeignete Box zur Verfügung

steht. Entscheidend ist, ob das System für

große oder kleine Hunde ausgelegt ist und

zur Statur passt. Der Gurt muss möglichst

straff sitzen, um ein Umherfliegen bei einem

Unfall zu verhindern.

Für größere

Hunde sind Gurtsysteme nur bedingt geeignet,

da viele Produkte in Tests eine zu geringe

Haltekraft zeigen. Eine Transportbox bietet

hier meist ein höheres Sicherheitsniveau.

Sie sollte quer zur Fahrtrichtung im

Kofferraum direkt hinter der Rückbank

aufgestellt werden, damit die Aufprallkräfte

optimal verteilt werden. Der ACV rät, sie

vor dem Kauf im eigenen Fahrzeug

auszuprobieren und bei Bedarf mit Gurten zu

sichern.

Für kleine Hunde sind

erhöhte Autositze erhältlich, in denen der

Hund weich liegt und mit dem Geschirr

gesichert wird. Schondecken schützen Polster

vor Schmutz, ersetzen jedoch keine

Sicherung. Gleiches gilt für

Rücksitzbarrieren: Sie verhindern das

Vorrutschen, bieten aber keinen

ausreichenden Schutz bei einem Aufprall.

Ein Trennnetz oder -gitter im Kofferraum

stellt die einfachste Lösung dar. Bei

schweren Tieren oder älteren Fahrzeugen

sollte die Barriere durchgehend vom

Laderaumboden bis zum Dach montiert werden.

Zusätzlich empfiehlt es sich dringend, den

Hund mit einem Geschirr zu sichern, um ein

Herumgeschleudertwerden zu verhindern.

Wie können Katzen gesichert werden?

Katzen sollten grundsätzlich in einer

Transportbox befördert werden. Eine stabile

Kunststoffbox ist geflochtenen Körben

aufgrund der höheren Crashsicherheit

vorzuziehen und sollte angeschnallt werden,

um ein Umherfliegen bei einem Unfall zu

verhindern.

Alternativ kann eine

formstabile Softtasche verwendet werden, die

ebenfalls sicher zu fixieren ist.

Transportbehälter mit Öffnungen oben und an

der Seite erleichtern das Einsetzen des

Tieres und ermöglichen eine bessere

Orientierung.

Wie lässt sich die

Fahrt für Haustiere angenehm gestalten?

Eine Gewöhnung an den Transport im Auto

sollte möglichst vor der ersten Reise

erfolgen. Besonders Katzen lassen sich

ungern einsperren. Ein Kleidungsstück,

Handtuch oder eine Decke in der Box

erleichtert das Wohlfühlen, da es vertraut

riecht und Flüssigkeit aufsaugt, falls ein

Malheur passiert. Reicht der vertraute Duft

nicht aus, kann der Korb oder die Box mit

einem Tuch abgedeckt werden. Dunkelheit

wirkt beruhigend, dennoch muss eine

ausreichende Luftzufuhr gewährleistet

bleiben.

Besonders im Sommer ist es

lebensgefährlich, Tiere im Auto

zurückzulassen: Schon nach wenigen Minuten

können im Fahrzeuginneren Temperaturen von

über 50 Grad Celsius entstehen. Dies

verstößt gegen das Tierschutzgesetz und kann

für das Tier tödlich enden. Eine gute

Belüftung ist daher unerlässlich – auch wenn

das Fahrzeug nur kurz verlassen wird.

Grundsätzlich sollten Tiere niemals

unbeaufsichtigt im Auto zurückbleiben.

Bei längeren Fahrten sind regelmäßige

Pausen einzuplanen. Futter, Wasser und

Bewegung sollten angeboten und Unterlagen

bei Bedarf gewechselt werden. Beim

Aussteigen sollten Tiere stets angeleint

oder gesichert sein, um ein plötzliches

Entlaufen zu verhindern. Transportbehälter

stets vorsichtig öffnen, um ein Entweichen

zu verhindern.

Worauf muss bei Reisen

ins Ausland geachtet werden?

Vor Reisen

ins Ausland sind die Einreisebestimmungen

sowie mögliche zusätzliche Impfungen zu

prüfen. In vielen Ländern gelten

Vorschriften zur Leinen- und Maulkorbpflicht

oder Listen verbotener Hunderassen. Oft ist

zudem eine Kennzeichnung per Mikrochip und

bei Reisen innerhalb der EU ein

EU-Heimtierausweis erforderlich. Eine

Übersicht bietet das EU-Portal:

https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/carry/pets-and-other-animals/index_de.htm.

Falls sich ein Tier nicht an das

Autofahren gewöhnt, sollte vor längeren

Fahrten unbedingt tierärztlicher Rat

eingeholt werden. Beruhigungsmittel können

in Ausnahmefällen hilfreich sein, wirken

jedoch oft stark dämpfend auf Kreislauf und

Wahrnehmung. Sie sollten daher nur nach

sorgfältiger tierärztlicher Abwägung

eingesetzt werden.

Gemeinde

lädt zum Marktcafé in Meiderich

Zu Kaffee und lecker Frühstück mit

Geselligkeit und Freundlichkeit lädt die

Evangelische Kirchengemeinde Meiderich jeden

zweiten Samstag zu den Marktzeiten in das

Gemeindezentrum, Auf dem Damm 8, ein. Den

nächsten Termin zum Schlemmen und Klönen

gibt es am 19. Juli 2025.

Geöffnet ist das Marktcafé der

Gemeinde ab 9.30 Uhr und somit zu der Zeit, in der manche

ihr Einkäufe am Meidericher Wochenmarkt machen. Nach

kurzem Fußweg lässt sich im Gemeindezentrum bei Kaffee,

Brot, Brötchen, Wurst- und Käseaufschnitt und Marmeladen

der Einkaufsstress vergessen.

Das Angebot

bereiten Ehrenamtliche zu, das Frühstück gibt´s zum

Selbstkostenpreis. Infos zur Gemeinde gibt es im Netz

unter www.kirche-meiderich.de oder im Gemeindebüro unter

0203-4519622.

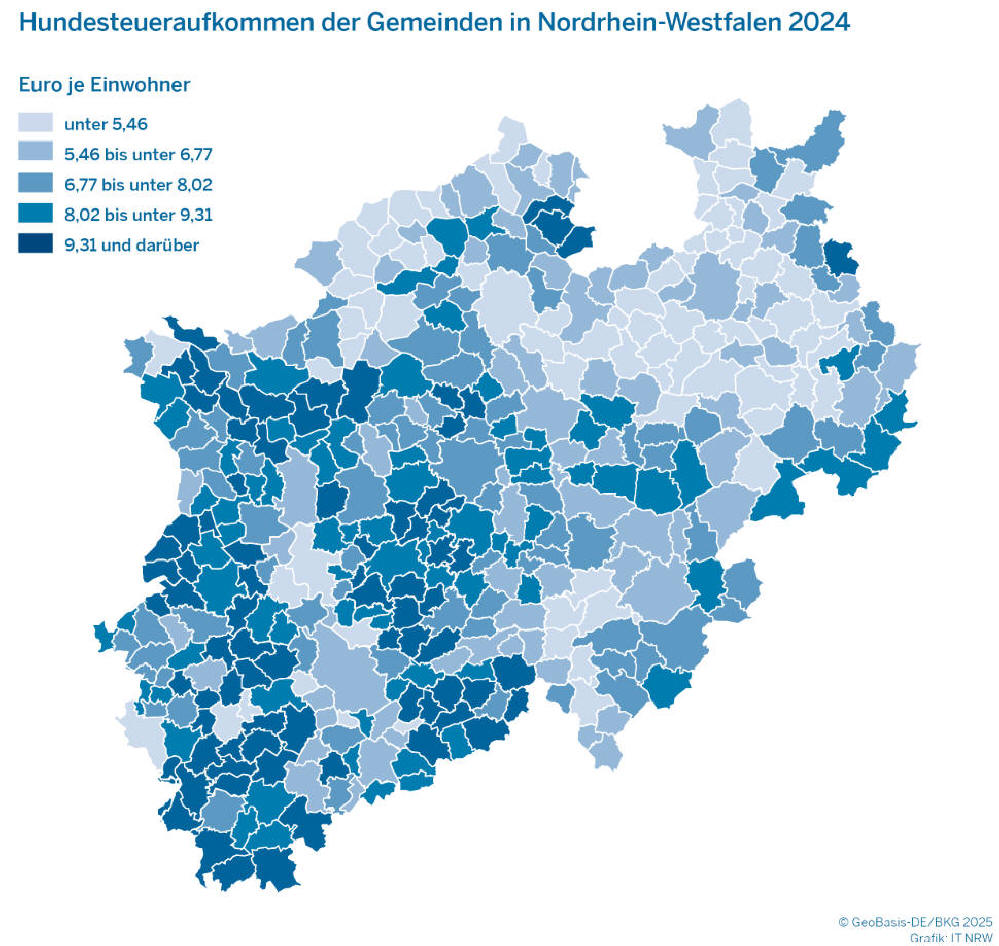

NRW-Kommunen:

Hundesteueraufkommen steigt 2024 auf

130 Millionen Euro

*

Einzahlungen waren um 2 % höher als im

Vorjahr.

* Rein rechnerisch flossen

7,16 Euro an Hundesteuer je Einwohner/-in in

die kommunalen Kassen.

* Unter den

kreisfreien Städten hatten Remscheid,

Solingen und Mülheim an der Ruhr die

höchsten Pro-Kopf-Einzahlungen.

In

die Kassen der Kommunen in

Nordrhein-Westfalen sind im Jahr 2024 fast

130 Millionen Euro an Hundesteuer geflossen.

Wie das StatistischesLandesamt mitteilt,

waren das 2 % mehr als im Vorjahr (2023:

127 Millionen Euro). Die genannten Daten

entstammen der vierteljährlichen

Kassenstatistik, deren Gegenstand die Ein-

und Auszahlungen der Kommunen sind.

Die Statistik enthält keine Informationen

zur Anzahl der Steuerpflichtigen, ihrer

Hunde und der Steuerlast je Hundehalter/-in.

Rein rechnerisch flossen 7,16 Euro

Hundesteuer pro Kopf in die Kassen der

Kommunen Auf NRW-Ebene lagen die

Einzahlungen 2024 rein rechnerisch bei

7,16 Euro pro Einwohner/-in.

Unter

den kreisfreien Städten wurden die höchsten

Einzahlungen aus der Hundesteuer pro Kopf

für die Städte Remscheid mit 10,25 Euro,

Solingen mit 10,14 Euro und Mülheim an der

Ruhr mit 9,48 Euro ermittelt. Die

niedrigsten Pro-Kopf-Werte hatten Aachen

(4,28 Euro), Düsseldorf (4,39 Euro) und

Leverkusen (4,49 Euro).

Daten der

Abbildung

https://www.it.nrw/system/files/media/document/file/201_25.xlsx

XLSX, 21,13 KB

Unter den kreisangehörigen Gemeinden

hatten die höchsten Einzahlungen je

Einwohner/-in die Gemeinden Titz im Kreis

Düren mit 15,10 Euro, Hellenthal im Kreis

Euskirchen mit 14,64 Euro und Niederkrüchten

im Kreis Viersen mit 14,24 Euro. Die

niedrigsten Werte lagen für Ahlen im Kreis

Warendorf (0,96 Euro), Verl im Kreis

Gütersloh (2,05 Euro) und Augustdorf im

Kreis Lippe (2,85 Euro) vor.

Gemeinde

Bevölkerungsstand 2024 - Hundesteuer

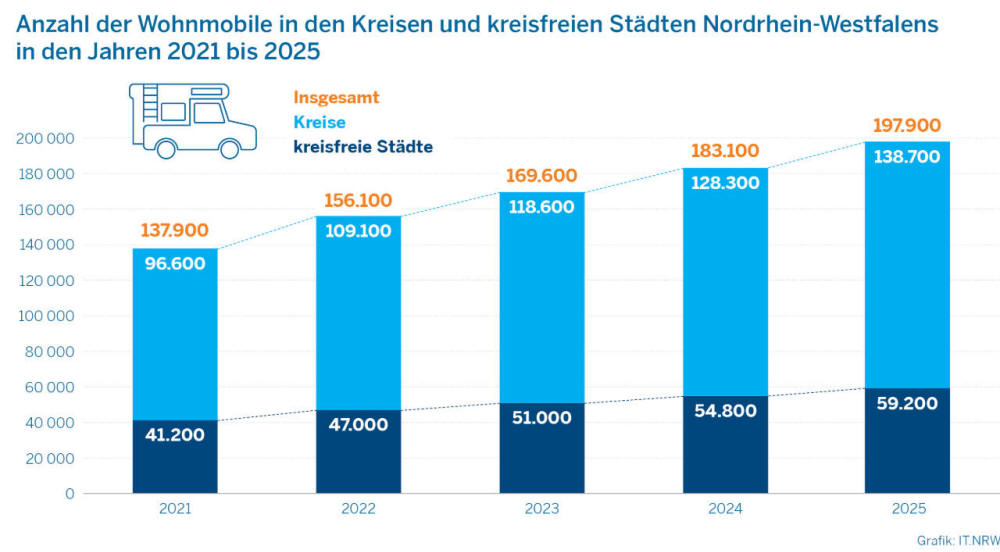

NRW: Zahl der zugelassenen

Wohnmobile um 8 % weiter gestiegen

* Durchschnittlich 110 Wohnmobile in NRW

je 10.000 Personen.

* Kreis Coesfeld

Spitzenreiter bei Wohnmobildichte.

Am Stichtag 1. Januar 2025 waren in

Nordrhein-Westfalen insgesamt 197.900

Wohnmobile zugelassen. Wie das Statistische

Landesamt anhand von Ergebnissen des

Kraftfahrt-Bundesamts mitteilt, ist die

Anzahl der Wohnmobile damit gegenüber dem

1. Januar 2024 um 8,1 % und gegenüber dem

1. Januar 2021 um 43,6 % gestiegen. Bezogen

auf die Gesamtbevölkerung in NRW waren

Anfang 2025 rein rechnerisch 110 Wohnmobile

je 10.000 Einwohnerinnen und Einwohner

zugelassen.

Damit lag NRW nach wie

vor etwas unterhalb des Bundesdurchschnitts

von 117 zugelassenen Wohnmobilen je 10.000

Personen. Wohnmobildichte in Kreisen höher

als in kreisfreien Städten – Kreis Coesfeld

war Spitzenreiter Anfang dieses Jahres waren

in allen Kreisen und kreisfreien Städten in

NRW mehr Wohnmobile zugelassen als noch ein

Jahr zuvor.

In den Kreisen lag die Wohnmobildichte

mit 129 Wohnmobilen je 10.000 Personen rund

57,6 % höher als in den kreisfreien Städten

mit 82 Wohnmobilen je 10.000 Personen. Am

1. Januar 2024 lag die Wohnmobildichte in

den Kreisen noch bei 119 Wohnmobilen und in

den kreisfreien Städten bei 74 Wohnmobilen

je 10.000 Personen.

Am höchsten war

die Wohnmobildichte nach wie vor im Kreis

Coesfeld mit rund 182 Wohnmobilen (1.1.2024:

168), am niedrigsten fiel sie mit rund 50

zugelassenen Wohnmobilen je 10.000

Einwohnerinnen und Einwohnern weiterhin in

der Stadt Gelsenkirchen aus (1.1.2024: 46).

Im Vergleich zum Vorjahr hatte die

Stadt Essen mit 19,1 % die größte Zunahme

bei der Wohnmobildichte zu verzeichnen. Dort

lag die Wohnmobildichte zum 1.1.2024 bei 62

Wohnmobilen je 10.000 Personen und stieg zum

1.1.2025 auf 74 Wohnmobile je 10.000

Personen.