|

'Tagesaktuell' - Redaktion Harald Jeschke | Sonderseiten |

• Sitemap •

Archiv

• 8.Kalenderwoche:

21. Februar

•

Baustellen •

DVG-Umleitung •

Bahn-VRR

Donnerstag, 22. Februar 2024

Stadtwerke Duisburg bauen altes Kohlekraftwerk zurück

Alles muss raus: Generatoren, Kessel, Kranbahnen, aber auch

Schränke, Tische und Schaltanlagen. Einfach alles. Denn das alte

Heizkraftwerk II am Fuße des Stadtwerketurms an der Charlottenstraße

soll verschwinden. Die Stadtwerke Duisburg bauen die Anlage komplett

zurück und haben mit den Arbeiten bereits im Januar 2021 begonnen.

Seit Jahresbeginn 2024 sind diese Rückbauarbeiten auch von außen

sichtbar, denn derzeit werden die Maschinenhäuser des alten

Kraftwerkes zur Charlottenstraße hin abgerissen. Das Betriebsgebäude

und das Maschinenhaus vom alten Block A des Kraftwerkes sind seit

Jahresbeginn bereits vollständig zurückgebaut worden.

Grafik zum Rückbau HKWII - Fotos Stadtwerke Duisburg

Das HKW II besteht aus dem Block II/A, der 1956 in Betrieb

gegangen ist, und dem Block II/B, dessen Inbetriebnahme im Jahr 1967

war. Block A haben die Stadtwerke bereits 1999 außer Betrieb

genommen, die Stilllegung des Blockes B erfolgte im Jahr 2012. Die

Grundfläche des Gebäudekomplexes umfasst rund 4500 Quadratmeter und

damit die Größe eines Fußballfeldes. „Die Stadtwerke sind mit der

Stilllegung des HKW I im Jahr 2018 vollständig aus der

Kohleverstromung ausgestiegen. Die alten Kohleverstromungsanlagen

werden nicht mehr benötigt. Sie kontrolliert zurückzubauen ist daher

der logische nächste Schritt“, erklärt Rückbau-Projektleiter Ernst

Schlusemann.

Zunächst mussten die Gebäude aufwändig

entkernt und zahlreiche Maschinenteile ausgebaut werden. Dazu

gehören nicht nur die industriellen Anlageteile, sondern auch die

Bürogebäude. „Ein solcher Rückbau ist im innerstädtischen Bereich

wie in unserem Fall an der Charlottenstraße noch einmal komplexer

als ein Rückbau auf einem freien Feld. Das ist aufwändiger und

dauert länger“, sagt Ernst Schlusemann. Hinzu kommt, dass ein

Kraftwerksrückbau mit einer umfangreichen Schadstoffsanierung

einhergehen muss.

Rückbau ist sichtbares Symbol der Energiewende

Derzeit läuft der

Rückbau vom Betriebsgebäude des Blocks B an der Charlottenstraße.

Danach erfolgt der Abriss des benachbarten Maschinenhauses. So

verschwindet, Stück für Stück, Gebäude für Gebäude das gesamte HKW

II. Zurück bleibt dann aber natürlich noch der unter Denkmalschutz

stehende Stadtwerketurm. Alle an den Turm angrenzenden Gebäude wird

es aber bald nicht mehr geben. Der aktuelle Zeitplan sieht vor, dass

der Rückbau im ersten Quartal 2025 abgeschlossen ist.

„Der Rückbau ist insofern auch sichtbares Symbol der Energiewende,

der mit dem Neubau und der Integration neuer Anlagen in den

Erzeugungspark Hand in Hand geht“, sagt Ernst Schlusemann. So haben

die Stadtwerke im Juni 2023 am Standort Hochfeld ein neues,

wasserstofffähiges Groß-Blockheizkraftwerk (BHKW) mit einer

elektrischen Gesamtleistung von 31,5 Megawatt in Betrieb genommen.

Die aus sieben BHKW bestehende Anlage dient dem Ausbau

der Fernwärmeversorgung und der Unterstützung der Stromerzeugung.

Die sieben Motoren können sehr flexibel eingesetzt werden und immer

dann punktgenau Strom und Wärme erzeugen, wenn die Menschen in

Duisburg sie brauchen. Das Blockheizkraftwerk arbeitet in

sogenannter Kraft-Wärme-Kopplung, es erzeugt also Strom und

gleichzeitig Wärme für das Fernwärmenetz mit einem Wirkungsgrad von

über 90 Prozent. Bereits heute schon ist das BHKW für den künftigen

Einsatz von Wasserstoff ausgelegt (H2-ready). Die neue Anlage hat

eine Leistung von 31,5 Megawatt und kann so viel Strom erzeugen, wie

68.000 Haushalte pro Jahr verbrauchen. Insgesamt haben die

Stadtwerke rund 40 Millionen Euro in das wasserstofffähige Groß-BHKW

investiert.

Hallenbad Neudorf am 7. März

ganztägig geschlossen

Das Hallenbad Neudorf an der

Memelstraße bleibt am Donnerstag, 7. März, aufgrund einer

schulischen Veranstaltung ganztägig für den öffentlichen Badebetrieb

geschlossen. Am Freitag, 8. März, hat es jedoch wieder zu den

regulären Zeiten für alle Badegästen geöffnet. Eine Übersicht und

weitere Informationen zu den Bädern gibt es auf der Internetseite

www.baederportal-duisburg.de und telefonisch bei der Hotline

0203/283-4444

Jugendamt: „New Talents Ruhr“

sucht künstlerische Nachwuchskräfte aus Duisburg

„New

Talents Ruhr“ (NTR) ist ein Kooperationsprojekt, das der

Regionalverband Ruhr (RVR) zusammen mit elf Städten der Metropole

Ruhr organisiert. Das Jugendamt der Stadt Duisburg ist als

Kooperationspartner an diesem Projekt beteiligt und möchte jungen

künstlerischen Talenten aus Duisburg die Chance geben, sich für das

Sommercamp im August zu bewerben.

Das umfangreiche

Nachwuchsförderprojekt richtet sich an künstlerische Talente ab 16

Jahren aus der Region Ruhr. Nach einer erfolgreichen Bewerbung

nehmen die Talente an einem Sommercamp teil und können sich für ein

zweijähriges Mentoring qualifizieren. Die künstlerische Leitung des

Programms teilen sich die Akademie für Theater und Digitalität des

Theaters Dortmund, die Folkwang Universität der Künste, Pottporus

e.V., das Theater im Depot e.V. und URBANATIX.

Diese vier Partner setzen die vier Schwerpunkte „Digitale Künste

& Perfomance“, „Elektronische Musik“, „Urban Arts“ sowie „Neuer

Zirkus“. Wer kann sich bewerben? Künstlerische Talente ab 16 Jahren,

die ihren Wohnsitz, oder einen Lebensmittelpunkt in Duisburg oder

einer der Partnerstädte haben, sind eingeladen sich auf einen Platz

im Programm zu bewerben. Neugier und Offenheit sind für mindestens

einen der Schwerpunkte vorhanden, sowie Leidenschaft für

künstlerische, kreative Tätigkeiten.

Interessierte

können sich über die Internetseite www.newtalents.rvr.ruhr bewerben.

Aus den Bewerbungen werden 88 Talente ausgewählt, die in den

Sommerferien vom 9. bis 18. August an einem künstlerischen Camp mit

Übernachtung und Verpflegung in Dortmund teilnehmen dürfen. Dort

werden die Talente angeleitet schwerpunktübergreifend künstlerisch

zu arbeiten. Das Camp mündet in einer öffentlichen Abschlussshow am

17. August. Dort werden die Ergebnisse der künstlerischen

Zusammenarbeit aus der Camp Woche präsentiert. Zusätzlich bietet NTR

im Nachgang zur Campwoche den Talenten weitere Möglichkeiten der

Vernetzung und des künstlerischen Austauschs.

Weiterhin

sollen Besuche von Kunst- und Kulturveranstaltungen angeboten

werden. Insgesamt 32 Teilnehmende erhalten die Chance auf ein

zweijähriges Mentoring. Das Mentoring ist eine individuelle

Förderung, die neben der (schulischen) Ausbildung/Arbeit umgesetzt

werden kann. Es richtet sich an junge Menschen, die ihre

künstlerischen Talente intensiv ausbauen möchten und eine

berufliche, künstlerische, Zukunft anstreben. Die Inhalte des

Mentorings richten sich nach den Bedürfnissen und Zielen der Mentees

(Auftritte, Aufnahmeprüfungen, Selbstmarketing o.ä.), sowie einen

internationalen Schwerpunkt, der den Talenten Zugang zu Workshops

internationaler Künstler*innen ermöglichen soll.

Ein

kurzer Auslandsaufenthalt in Manchester im Jahr 2025 ist dabei in

Planung. Das komplette Programm ist für die Teilnehmenden kostenlos.

Das Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes

NordrheinWestfalen fördert das Projekt NEW TALENTS RUHR innerhalb

von Neue Künste Ruhr. Das Mentoring-Programm wird unterstützt durch

die Stiftung Kunst, Kultur und Soziales der Sparda-Bank West.

Weitere Informationen unter www.newtalents.rvr.ruhr sowie bei

Instagram: @newtalentsruhr

Bürgerservice:

Ausweisdokumente rechtzeitig vor den Ferien auf Gültigkeit

überprüfen

In wenigen Wochen, am 25. März, beginnen die

Osterferien in NordrheinWestfalen. Der Bürgerservice der Stadt

Duisburg empfiehlt daher, sich frühzeitig um die Neubeantragung von

Ausweisdokumenten zu kümmern. Bürgerinnen und Bürger sollten ihre

eigenen Ausweisdokumente und ganz besonders die der Kinder

überprüfen. Hierbei gilt es zu beachten, dass seit dem 1. Januar

keine Kinderreisepässe sowie Verlängerungen mehr ausgestellt werden

dürfen.

Es gibt nur noch die Möglichkeit, einen

Personalausweis oder Reisepass für Kinder zu beantragen. Die

Gültigkeitsdauer von derzeit noch ausgestellten Kinderreisepässen

bleibt jedoch weiterhin bestehen. Aktuell können in den sieben

Bürger-Service-Stationen ausreichend zeitnahe Termine angeboten

werden. Der Besuch ist nur mit einem vorher gebuchten Online-Termin

unter www.duisburg.de/termine möglich. Die Ausweisdokumente werden

durch die Bundesdruckerei gefertigt. Dies dauert in der Regel vier

Wochen ab Antragsstellung.

Foto Ilja Höpping/Stadt

Die

45. Duisburger Akzente - ein Festival für die ganze

Familie

vom 1. bis 24. März 2024

Akzente 2024: Ausstellung und Vortragsreihe zu Familien der

Stadtgeschichte

Anlässlich der Duisburger Akzente laden

die Stadtarchäologen zu einer Vortragsreihe und einer extra

dafür

erarbeiteten Ausstellung zur Duisburger Geschichte ein. Die

Veranstaltung entstand in Zusammenarbeit der Stadtarchäologie

Duisburg mit dem Forschungsprojekt der Deutschen

Forschungsgemeinschaft (DFG) „Genese des westlichen Ruhrgebiets“ der

Universität Kiel. Alle Vorträge beginnen jeweils um 18 Uhr in den

Räumen der Stadtarchäologie am Landschaftspark Duisburg Nord,

Lösorter Str. 129. Der Eintritt ist frei.

dafür

erarbeiteten Ausstellung zur Duisburger Geschichte ein. Die

Veranstaltung entstand in Zusammenarbeit der Stadtarchäologie

Duisburg mit dem Forschungsprojekt der Deutschen

Forschungsgemeinschaft (DFG) „Genese des westlichen Ruhrgebiets“ der

Universität Kiel. Alle Vorträge beginnen jeweils um 18 Uhr in den

Räumen der Stadtarchäologie am Landschaftspark Duisburg Nord,

Lösorter Str. 129. Der Eintritt ist frei.

Das Ruhrgebiet

ist ein Produkt der Industrialisierung, so die gängige These. Diese

Aussage stimmt allerdings nur bedingt. Die Forschung der letzten

Jahre zeigt, dass die Region an der Ruhr bereits im Mittelalter

dicht besiedelt und von Handel und Handwerk geprägt war.

Kaufmannsfamilien aus Duisburg und Essen prägten die Städte und das

Umland. Im Laufe der frühen Neuzeit wurden die Handels- und

Produktionsnetzwerke schließlich so ausgebaut, dass die

Industrialisierung des 19. Jahrhundert so rasch und tiefgreifend

überhaupt möglich wurde.

Warum entstand das Ruhrgebiet

im Ruhrgebiet?

Mit diesem Thema beschäftigt sich zu Beginn der

Vortragsreihe Dr. Maxi Platz, Universität Kiel, am Donnerstag, 7.

März. Die Frage nach den Ursprüngen der Industrialisierung im

Ruhrgebiet ist nicht so häufig gestellt worden, wie man annimmt.

Über viele Jahrzehnte galt das Ruhrgebiet als ist ein Produkt der

Industrialisierung, geprägt von Kohleförderung und -veredelung,

Stahlproduktion sowie hochindustriell arbeitender Produktion.

Inzwischen ist klar, dass sich diese Entwicklung nicht auf der

grünen Wiese vollzog, sondern ein jahrhundertelanger Prozess der

Protoindustrialisierung vorausging, der seine Wurzeln im späten

Mittelalter hat und sich bis ins 18. Jahrhundert nachvollziehen

lässt.

„Das junge Licht scheint heller als die brennende

Ruhr“ – unter diesem Titel lädt der Schriftsteller Ralf Koss am

Montag, 11. März, zu einem literarischen Blick in die Lebenswelt der

Arbeiterfamilien ein. Bergbau und Industriearbeit prägten im

Ruhrgebiet des 20. Jahrhunderts Mentalität sowie Alltag in Familien.

Gewohnheiten und Haltungen aus dem Pütt bestimmten, was richtig und

was falsch war. Auch in archäologischen Ausgrabungen finden sich

Exponate aus dieser jüngsten Zeit. Anders als mittelalterliche

Funde, sind diese nicht ausschließlich Informationsträger, sondern

transportieren Erinnerung, Geschichten und Emotionen. Literatur ist

ein Weg, diese Geschichten zu erzählen.

Stadtarchäologe

Dr. Kai Thomas Platz zeigt in einem Vortrag „Archäologische Spuren

der Familie Hardt und die Duisburger Tuchindustrie“ am Donnerstag,

14. März, anhand von neuen Befunden die Entwicklung der Wollenweber-

und Leineweberfabriken in Duisburg. Ein besonderes Augenmerk gilt

dabei der Familie Hardt, die im mittleren 18. Jahrhundert nach

Duisburg zog. Eine wesentliche Rolle spielte neben der Produktion

der Vertrieb, daher werden auch die Warenströme und Handelswege, die

von Duisburg ausgingen, betrachtet. Am Ende steht die Frage, wie

diese neuen Forschungsergebnisse ins Bild von Duisburg als ärmliche

Ackerbürgerstadt passen.

„Die Böningers und Carstanjens: Zwei Duisburger

Unternehmerfamilien im Tabakgeschäft“ – darüber referiert Dr. Ludger

Heid am Donnerstag, 21. März. Die Familien Böninger und Carstanjen

gehörten seit dem 18. Jahrhundert über Jahrzehnte hinweg zu den

maßgeblichen Unternehmern der Stadt und haben einen wesentlichen

Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung geleistet. Die Firmen

„Arnold Böninger“ und „Martin Carstanjen & Söhne“ nahmen als zwei

von 13 Tabakfabriken in Duisburg (1829) auch eine bedeutende

Stellung innerhalb der deutschen Tabakindustrie ein, die hunderte

Menschen beschäftigte. Im Jahre 1831 wurde ein Sechstel aller nach

Preußen importierten Tabakblätter in Duisburg verarbeitet. Unter dem

Titel „Von Kaufleuten zu Industriemagneten: die Wurzeln der

Ruhrbarone in den mittelalterlichen Städten“ kann man sich darüber

hinaus in einer begleitenden Ausstellung informieren. Zu sehen ist

sie jeweils im Anschluss an die Vorträge.

Sonntagsführung im Ruhrorter Binnenschifffahrtsmuseum

Das Binnenschifffahrtsmuseum bietet am kommenden Sonntag, 25.

Februar, um 15 Uhr im Museum an der Apostelstraße 84 in Ruhrort eine

öffentliche Sonntagsführung durch das Museum und die Ausstellungen

an. Die Kosten betragen einen Euro für die Führung sowie Eintritt

von 4,50 Euro, ermäßigt zwei Euro. Das Museum der Deutschen

Binnenschifffahrt zeigt Schifffahrts-Geschichte von der Steinzeit

bis zur Gegenwart als multimediales Erlebnis auf drei Etagen mit

vielen detailgetreuen Modellen und zahlreichen Exponaten zum

Anfassen.

Blickfang und Mittelpunkt in der ehemaligen

Herren-Schwimmhalle ist die Tjalk „Goede Verwachting“, ein

Lastensegler aus dem Jahre 1913 unter vollen Segeln. Die Halle ist

der Geschichte der Fortbewegungstechniken auf den Flüssen vom

Einbaum bis zum modernen Schubverband sowie dem Schiffbau gewidmet.

Im Zentrum der ehemaligen Damen-Schwimmhalle steht der begehbare

Nachbau eines Binnenschiffes. Es ist das bei Kindern beliebte

Spielschiff „Hermann“. Ein wichtiges Thema in dieser Halle ist das

Leben und Arbeiten an Bord.

et vom Alltag der Schiffer und ihrer Familien zu Wasser und zu

Lande. Weitere Themen des Museums sind Personenschifffahrt und

Rheinromantik, Umschlagstechniken im Hafen, die Geschichte der

Duisburg-Ruhrorter Häfen, das deutsche Kanalsystem, Flussbau (und

Schleusen) sowie internationale Vereinbarungen zur

Binnenschifffahrt. Alle Ausstellungsbereiche sind für Menschen mit

Behinderungen und Rollstuhlfahrer gut zu erreichen.

Für die Dauer des Museumsbesuchs kann bei Bedarf ein Rollstuhl bzw.

ein Rollator an der Kasse kostenfrei entliehen werden. Das

Binnenschifffahrtsmuseum ist dienstags bis sonntags von 10 bis 17

Uhr geöffnet. Weitere Informationen gibt es telefonisch unter (0203)

283-94140 sowie unter

www.binnenschifffahrtsmuseum.de. Fotos Tanja Pickartz / Stadt

Duisburg

Arbeitsunfähigkeit und die Maßnahmen zur

stufenweisen Wiedereingliederung

Richtlinie des

Gemeinsamen Bundesausschusses über die Beurteilung der

Arbeitsunfähigkeit und die Maßnahmen zur stufenweisen

Wiedereingliederung nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 7 SGB V

(Arbeitsunfähigkeits-Richtlinie)

Der

Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat in seiner Sitzung am 7.

Dezember 2023 beschlossen, die Arbeitsunfähigkeits-Richtlinie in der

Fassung vom 14. November 2013 (BAnz AT 27.01.2014 B4), die zuletzt

durch die Bekanntmachung des Beschlusses vom 7. Dezember 2023 (BAnz

AT 27.12.2023 B5) geändert worden ist, wie folgt zu ändern: I. § 4

Absatz 3 Satz 3 wird wie folgt gefasst: „Soweit erforderlich dürfen

dabei folgende Angaben erhoben werden:

1. die die

Arbeitsunfähigkeit auslösenden Diagnosen, insbesondere durch Nennung

der ICD-10-Codes, 2. Art und Umfang der Berufstätigkeit, die bis zum

Beginn der Arbeitsunfähigkeit ausgeübt wurde,

3. bei Empfängern

von Leistungen nach dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch der zeitliche

Umfang, für den die oder der Versicherte unter Berücksichtigung der

Regelung nach § 2 Absatz 3 zur Arbeitsvermittlung zur Verfügung

steht und

4. die weiteren diagnostischen, therapeutischen und

rehabilitativen Maßnahmen, die in Bezug auf die die

Arbeitsunfähigkeit auslösenden Diagnosen vorgesehen oder bereits

eingeleitet sind; hierzu zählt auch die Angabe, ob eine Überweisung

zur fachärztlichen Mitbehandlung ausgestellt wurde und wenn ja, zu

welcher Fachrichtung.“

II. Die Änderung der

Richtlinie tritt am Tag nach der Veröffentlichung im Bundesanzeiger

in Kraft. Die Tragenden Gründe zu diesem Beschluss werden auf den

Internetseiten des G-BA unter www.g-ba.de veröffentlicht.

Beschlussdatum: 07.12.2023 - Inkrafttreten: 21.02.2024

Arbeitsunfähigkeit

und Wiedereingliederung (PDF 172,54 kB)

SUV-Hochburg liegt im Ruhrgebiet Mülheim an der Ruhr

Mülheim an der Ruhr ist Deutschlands SUV-Hochburg: Laut des

Vergleichsportals CHECK24 sind mit 18,6 Prozent unter den 50 größten

deutschen Städten hier die meisten SUVs versichert. Doch auch das

Schlusslicht kommt aus dem Ruhrgebiet: Der SUV-Anteil ist unter den

50 größten Städten in Gelsenkirchen am geringsten.

Nur 10,6

Prozent der Versicherungsnehmer fahren dort einen SUV. Das Wachstum

hat 2023 deutschlandweit nachgelassen. Im Vergleich zu 2022 ist der

SUV-Anteil 2023 nur um ein Prozent gestiegen. In den vergangenen

zehn Jahren zuvor war der Anstieg meist zweistellig. idr

Europawahl 2024: Bis zu 64,9 Millionen

Wahlberechtigte in Deutschland

Bei der zehnten

Direktwahl des Europäischen Parlaments am 9. Juni 2024 werden nach

einer ersten Schätzung des Statistischen Bundesamtes (Destatis) in

Deutschland bis zu 64,9 Millionen Deutsche und weitere

Staatsangehörige der Europäischen Union (EU) wahlberechtigt sein,

davon 33,3 Millionen Frauen und 31,7 Millionen Männer.

Cell

Broadcast feiert am 23. Februar 2024 sein einjähriges Bestehen in

Deutschland.

Seit der Inbetriebnahme des neuen

Warnkanals durch das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und

Katastrophenhilfe (BBK) konnten deutschlandweit bereits 219

Warnmeldungen erfolgreich versandt werden. Bitte beachten Sie dazu

unsere Pressemitteilung und geben Sie gerne an interessierte

Kolleginnen und Kollegen weiter. Gerne können Sie auch die

angehängte Infografik für Ihre Berichterstattung verwenden. Geben

Sie als Bildquelle bitte "BBK" an.

Positive Bilanz nach

einem Jahr: Über 200 Warnmeldungen per Cell Broadcast seit

Einführung Cell Broadcast feiert am 23. Februar 2024 sein

einjähriges Bestehen in Deutschland. Seit der Inbetriebnahme des

neuen Warnkanals durch das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und

Katastrophenhilfe (BBK) konnten deutschlandweit bereits 219

Warnmeldungen erfolgreich versandt werden. Cell Broadcast stellt so

eine bedeutende Erweiterung der in Deutschland verwendeten

Warnmittel, wie Sirenen, Radio und Fernsehen oder Warn-Apps, dar.

BBK-Präsident Ralph Tiesler bilanziert zum Jubiläum:

„Gerade in akuten Gefahrensituationen hat sich Cell Broadcast als

schnelles und zuverlässiges Warnmittel in Deutschland erfolgreich

bewährt. Mit keinem anderen Warnmittel können in so kurzer Zeit so

viele Menschen erreicht werden. Mit der Einführung von Cell

Broadcast als zusätzliches Warnmittel ist ein weiterer wichtiger

Schritt zur Stärkung des Bevölkerungsschutzes erreicht.“

81 Prozent der Befragten begrüßen den Einsatz des neuen

Warnmittels Das bestätigen auch die aktuellen Umfrageergebnisse, die

das Bundesamt für Bevölkerungsschutz (BBK) nach dem Bundesweiten

Warntag 2023 erhoben hat und aktuell auswertet: Demnach konnten 72

Prozent der Befragten am Warntag per Cell Broadcast erfolgreich

gewarnt werden. Damit zählt Cell Broadcast zu den

reichweitenstärksten und effektivsten Warnmitteln. Die Umfrage zeigt

zudem: Cell Broadcast gehört zu den Warnmitteln, die die Bevölkerung

als „sehr sinnvoll“ erachten: So gaben 81 Prozent der Befragten an,

dass sie den Einsatz des neuen Warnmittels begrüßen. Cell Broadcast

ist eine Warnnachricht, die direkt auf das Handy oder Smartphone

geschickt wird.

Handys und Smartphones registrieren

sich automatisch in einer sogenannten Funkzelle, über die ein

Netzempfang hergestellt wird. Der Vorteil dabei ist, dass so alle

Personen anonym erreicht werden können. Der hierfür erforderliche

Datenverkehr wird auch durch ein erhöhtes Aufkommen an

Mobilfunkgesprächen nicht beeinflusst. So funktioniert Cell

Broadcast auch in stark ausgelasteten Netzen. Nordrhein-Westfalen

klarer Spitzenreiter beim Einsatz von Cell Broadcast Die mit Abstand

meisten Cell Broadcast-Nachrichten (59) wurden dabei im

bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen verschickt. Es

folgen Rheinland-Pfalz auf Platz 2 (32), Bayern auf Platz 3 (25) und

Hessen auf Platz 4 (20) – dicht gefolgt von Niedersachsen (19) und

Schleswig-Holstein (19) auf Platz 5.

Besonders häufig

kam das neue Warnmittel bei Bränden zum Einsatz: Fast jede zweite

Cell Broadcast-Warnung (45 Prozent) ist auf einen Brand oder eine

damit einhergehende Gefährdung – wie Brandgase – zurückzuführen.

Auch bei Naturgefahren und Wetterereignissen wird in Deutschland oft

per Cell Broadcast gewarnt: jede fünfte Cell Broadcast-Meldung (18

Prozent) ist hiervon betroffen.

Bei Weltkriegsbomben- und Munitionsfunden wird in Deutschland

ebenfalls verstärkt per Cell Broadcast gewarnt: Zwölf Prozent aller

Cell Broadcast-Meldungen sind auf einen Munitionsfund

zurückzuführen. Dies ist damit zu begründen, dass eine

Bombenentschärfung oft sofortige Evakuierungsmaßnahmen erfordert.

Mehr Informationen zum BBK und zur Warnung der Bevölkerung finden

Sie unter folgenden Links:

www.bbk.bund.de/warnung

VHS-Veranstaltung: „Lach mal Lieschen!“

- Geschichten und Gedichte - vorwiegend heiter

Kunst

tritt im Alltag in völlig unterschiedlichen Formen auf: zum Beispiel

als Gemälde, Buch, Reiterstandbild oder als Leseabend im

Vortragssaal der VHS, bei dem Autoren wie Tucholsky, Busch oder

Ringelnatz gekonnt heiter genau diese Formen aufs Korn nehmen. Auch

das Zwischenmenschliche kommt dabei nicht zu kurz, denn die hohe

Kunst, mit seinen Mitmenschen umzugehen, ist ebenfalls Thema.

In einem Fall sogar ein tierisches Thema. Und dann ist da

natürlich auch noch die Sache mit den Schwimmhosen. Kunst-voll

vorgetragen am Donnerstag, 22. Februar, von 18.30 bis 20 Uhr von Dr.

Claudia Kleinert und Marion Bachmann in der VHS im Stadtfenster an

der Steinschen Gasse 26 in der Stadtmitte. Das Teilnahmeentgelt

beträgt fünf Euro, eine vorherige Anmeldung unter

www.vhs-duisburg.de ist erforderlich.

Klönen, Kaffee

und jede Menge Kuchen beim Neumühler Turmcafé

Am

Sonntag, 3. März, öffnet wieder das beliebte monatliche Turmcafé der

Evangelischen Kirchengemeinde Duisburg Neumühl von 15 bis 17 Uhr in

der Gnadenkirche am Hohenzollernplatz seine Türen. Auch dieses Mal

gibt es zu Kaffee und Tee leckere, zum größten Teil selbstgebackene

Kuchen. Das Turmcafé wird immer von unterschiedlichen Gruppen der

Gemeinde durchgeführt. Organisation, Service und Bewirtung

übernehmen diesmal die frühere Presbyterin und „Turmcafé-Urgestein“

Gisela Usche und ihr Team.

Der Verkaufserlös von Kaffee

und Kuchen fließt wieder in die Instandhaltung der Gnadenkirche.

Kuchenspenden sind gern gesehen und können im Alten Pfarrhaus,

Obermarxloher Straße 40, Tel. 0203 / 580448, abgegeben werden. Da im

11-Uhr-Gottesdienst am gleichen Tag das neue Presbyterium der

Gemeinde eingeführt wird und die ausgeschiedenen

Presbyteriumsmitglieder verabschiedet werden, gibt es danach einen

Empfang mit Kennenlern- und Gesprächsmöglichkeiten. Deshalb ist der

Einlass zum Turmcafé erst ab 14.15 Uhr möglich. Infos zur Gemeinde

gibt es im Netz unter www.ekir.de/neumuehl.

Die Leidenden der Gegenwart wahrnehmen

In den

Wochen vor Ostern erinnern sich Christinnen und Christen an die

Leidensgeschichte Jesu. Die Passionszeit hilft aber auch

wahrzunehmen, so Pfarrer Dr. Christoph Urban, Superintendent des

Evangelischen Kirchenkreises Duisburg in seiner aktuellen

Videobotschaft, wo Menschen schwer zu tragen haben, wo sie schutzlos

sind und wo ihnen jemand hilft. „Und es hilft die Leidenden der

Gegenwart wahrzunehmen in den Kriegen, Krisen und Katastrophen

unserer Zeit. Denn das ist bitter nötig.“ Das Video ist auf dem

Youtubekanal „Evangelisch in Duisburg“ zu sehen. Infos zum

Kirchenkreis, den Gemeinden und Einrichtungen gibt es im Netz unter

www.kirche-duisburg.de.

Redetext des Videostatements:

<< Kreuzwege

finde ich gut. Ich habe mal an Saar und Mosel gewohnt, da gab es

viele davon. Oben mit Gipfelkreuz. 14 Stationen zeichnen das Leiden

Jesu nach, auf dem Weg zum Kreuz. Jesus nimmt das Kreuz auf sich.

Jesus wird seiner Kleider beraubt. Ein Mann namens Simon hilft ihm

ein Stück, das Kreuz zu tragen.

In der Passionszeit

vergegenwärtigen wir uns die Leiden Jesu. Das ist ein Wert an sich.

Aber es hilft auch, wahrzunehmen: Wo habe ich schwer zu tragen? Wo

bin ich schutzlos? Wo hilft mir jemand? Und es hilft, die Leidenden

der Gegenwart wahrzunehmen in den Kriegen, Krisen und Katastrophen

unserer Zeit. Denn das ist bitter nötig.>>

Duisserner „Café Notkirche“ trifft Marc Chagall

Das „Café Notkirche“ der Evangelischen Kirchengemeinde

Alt-Duisburg ist nicht nur ein Treffpunkt in Duissern zum

Kuchen-Schlemmen, sondern auch für Kurse und Veranstaltungen. So

haben Leiterin Monika Philipp-Korn und ihr Mann, Pfarrer Stefan Korn

die nächste Ausgabe von „Café Notkirche trifft…“ organisiert. Das

Format überzeugt viele: Bei einem Glas Wein begegnen die Gäste über

Vortrag, Bilder und Geschichten bekannten Personen aus der

Vergangenheit, die mit ihrem Leben und Werk Spuren hinterlassen

haben.

Ging es zuletzt um Astrid Lindgren, Albert

Schweitzer oder Hildegard von Bingen, steht am Mittwoch, 28. Februar

2024 um 17 Uhr an der Martinstr. 37 ein Treffen mit Marc Chagall an.

Das Ehepaar Korn zeichnet an dem Nachmittag ein faszinierendes Bild

des Meisters der Farbe und der biblischen Botschaft - auch anhand

von Fotos, der Fenster in der St. Stephanskirche in Mainz, die der

Künstler gestaltet hat. Der ist Eintritt frei, eine Anmeldung ist

erforderlich (Tel.: 0203 / 33 04 90). Infos zur Gemeinde gibt es im

Netz unter www.ekadu.de.

Fast 14 Prozent weniger Getötete und 17 Prozent weniger

Schwerverletzte im Winter

Im Winter 2022/2023 haben sich

auf den nordrhein-westfälischen Straßen 11 967 Verkehrsunfälle mit

Personenschaden ereignet. Wie das Statistische Landesamt anhand

vorläufiger Ergebnisse mitteilt, waren das 3,1 Prozent weniger als

im Winter zuvor (12 356). Von Dezember 2022 bis Februar 2023 sind

bei Unfällen im Straßenverkehr 88 Personen gestorben und 1 989

Personen schwer verletzt worden. Das waren 13,7 Prozent weniger

getötete Personen und 17,0 Prozent weniger Schwerverletzte als im

Vorjahreswinter.

Im Vergleich zum Winter 2019/2020 vor

Beginn der Corona-Pandemie ist die Zahl der Unfälle mit

Personenschaden zwischen Dezember 2022 und Februar 2023 um

8,8 Prozent gesunken; es wurden 8,3 Prozent weniger Personen getötet

und 29,3 Prozent weniger schwerverletzt. Schwierige

Straßenverhältnisse und Witterungseinflüsse als Unfallursache

Aufgrund von Schnee oder Eis ereigneten sich in den Wintermonaten

2022/2023 insgesamt 335 Unfälle mit Personenschaden; das waren

5,4 Prozent weniger als in den Wintermonaten 2021/2022.

Hierbei wurden zwei Personen getötet und 71 Personen schwer

verletzt. Regen war in diesem Zeitraum für 105 Unfälle mit

Personenschaden ein Grund (−24,5 Prozent) und führte zu 18

Schwerverletzten. Sichtbehinderungen durch blendende Sonne führten

in den Wintermonaten 2022/2023 in 68 Fällen zu einem Unfall mit

Personenschaden. Dabei wurden 15 Personen schwer verletzt. Fünf

Unfälle ereigneten sich infolge von Unwettern oder sonstigen

Witterungseinflüssen, wobei eine Person schwer verletzt wurde. Durch

schlechte Sicht aufgrund von Nebel passierten im vergangenen Winter

vier Unfälle mit insgesamt zwei Schwerverletzten..

Die

meisten Unfälle mit Personenschaden ereigneten sich im Sommer 2022

Die unfallstärkste Jahreszeit seit dem Winter 2020/21 war der Sommer

2022 (Juni bis August) mit 17 832 Unfällen mit Personenschaden. Zu

den häufigsten Unfallursachen zählten im Jahr 2022 insgesamt

ungenügender Sicherheitsabstand (6 682 Unfälle, 11 Todesfälle),

Nichtbeachten von Verkehrszeichen, die die Vorfahrt regeln (6 051,

38 Todesfälle) und Fehler beim Abbiegen nach links (4 546, 15

Todesfälle).

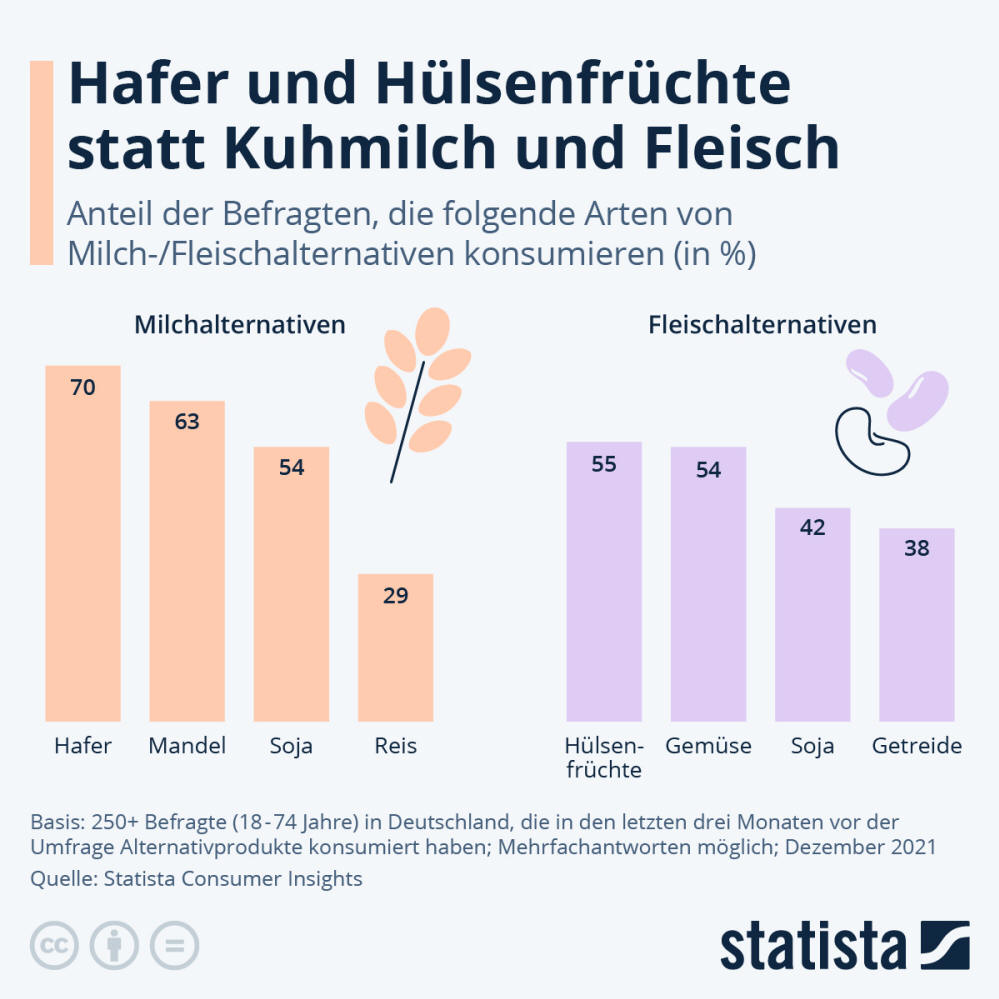

Hafer und Hülsenfrüchte statt Kuhmilch und Fleisch.

ALTERNATIVPRODUKTE 20.02.2024

Im Supermarktregal

reihen sich Hafer-, Mandel- und Sojamilch dicht nebeneinander – doch

zu welcher Sorte greifen Konsument:innen von Milchalternativen am

ehesten? Laut Daten der Statista

Consumer Insights zeigt sich Hafermilch mit einem Anteil von 70

Prozent bei den Befragten als Spitzenreiter und überzeugt vor allem

Kaffeeliebhaber durch ihre Schaumfähigkeit. Mandelmilch folgt mit 63

Prozent. Sojamilch wählten etwas mehr als die Hälfte der Befragten

in den drei Monaten vor dem Zeitpunkt der Umfrage. Sie gilt als

nährstoffreicher Allrounder, da sie dem Eiweißgehalt der Kuhmilch am

nächsten kommt.

Der Bereich der Fleischersatzprodukte

ist geprägt von Diversität und Innovation. Hülsenfrüchte wie

(Kicher-)Erbsen nehmen hier mit 55 Prozent die führende Position

ein, stehen allerdings nur knapp vor gemüsebasierten Alternativen

(54 Prozent). Auch auf dem Markt der Fleischalternativen ist Soja mit

einem Konsument:innenanteil von 42 Prozent ein wichtiger Spieler.

Gleichzeitig bringt der Anbau von Soja auch kritische Fragen der

Nachhaltigkeit und Landnutzung mit sich, die es zu berücksichtigen

gilt. Die Entscheidung für Milch- und Fleischalternativen ist

komplex und wird von Faktoren wie Gesundheit, Umweltbewusstsein und

ethischen Überlegungen beeinflusst. Verbrauchertrends zeigen einen

deutlichen Hang zur Nachhaltigkeit in der Ernährung, aber auch das

Bedürfnis, individuelle Geschmackspräferenzen zu erfüllen. Renè

Bocksch

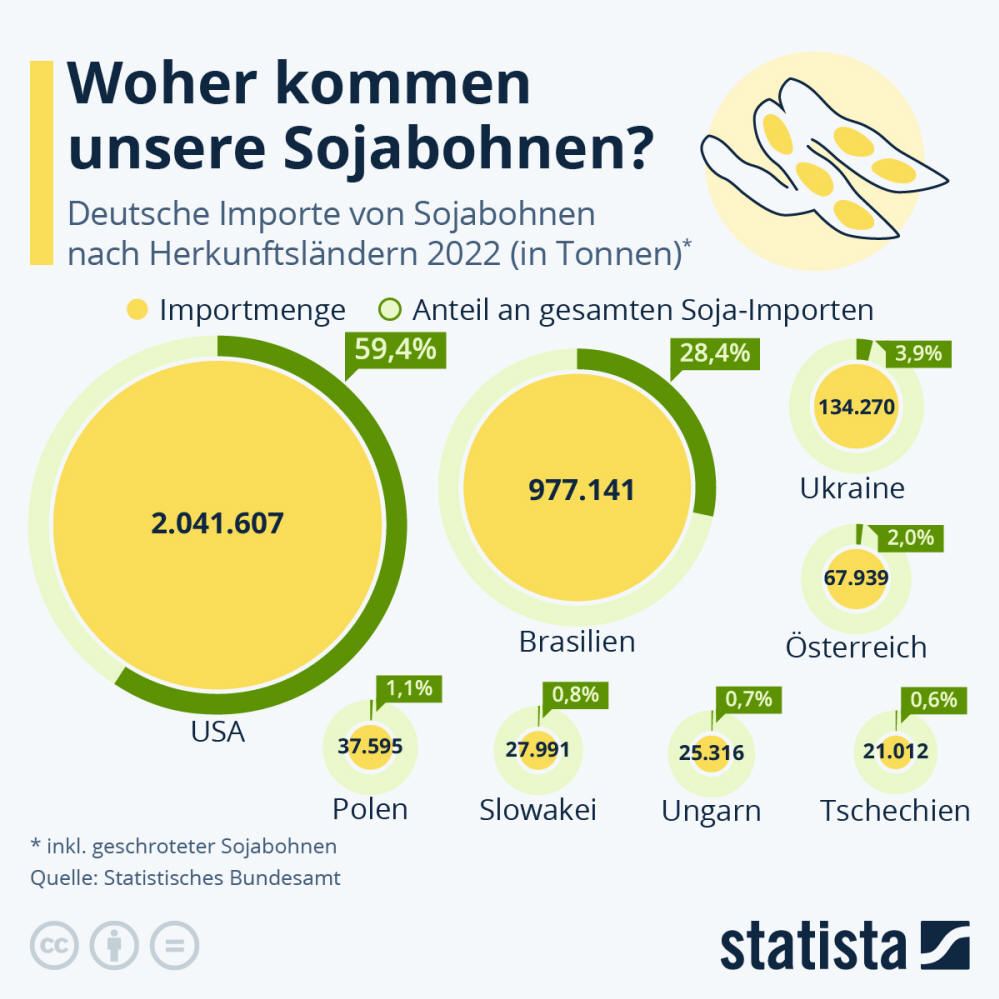

Woher kommen unsere Sojabohnen?

ERNÄHRUNG 20.02.2024

Deutschland bezieht den

größten Teil seiner Sojabohnen-Importe aus den USA. Rund 2,04

Millionen Tonnen Sojabohnen kamen im Jahr 2022 aus dem

nordamerikanischen Land. Das zeigt die Statista-Grafik auf Basis von

Daten des Statistischen

Bundesamts. Gleich auf dem zweiten Platz folgt Brasilien mit

rund 977.000 Tonnen. Brasilien ist zugleich der weltweit wichtigste

Exporteur von Soja mit einem Marktanteil von 52,6 Prozent. Mit rund

134.000 Tonnen folgt an Position drei die Ukraine.

Seit

dem russischen Überfall hat das Land seine Soja-Produktion deutlich

erhöht. Mit Soja lässt sich auf dem Weltmarkt derzeit mehr Geld

verdienen als mit Getreide. In den vergangenen Jahren sind daher

auch der Anbau und die Produktion von Sojabohnen weltweit

gestiegen. Über 370 Millionen Tonnen Sojabohnen wurden im Jahr

2022/23 geerntet. Zum Vergleich: Im Jahr 2005/2006 lag die weltweite

Produktionsmenge hingegen noch bei rund 220 Millionen Tonnen.

Als Kehrseite dieser Soja-Hochkonjunktur gilt jedoch die Abholzung

des Regenwaldes, wachsende Soja-Monokulturen und Konflikte um

Landnutzungsrechte in Südamerika. Zudem steht auch der hohe Anteil

von gentechnisch verändertem Soja und die damit einhergehende

Verwendung von Pflanzenschutzmitteln bei Umweltverbänden in der

Kritik, da diese in Verdacht stehen, Böden und Trinkwasser zu

belasten. Matthias Janson

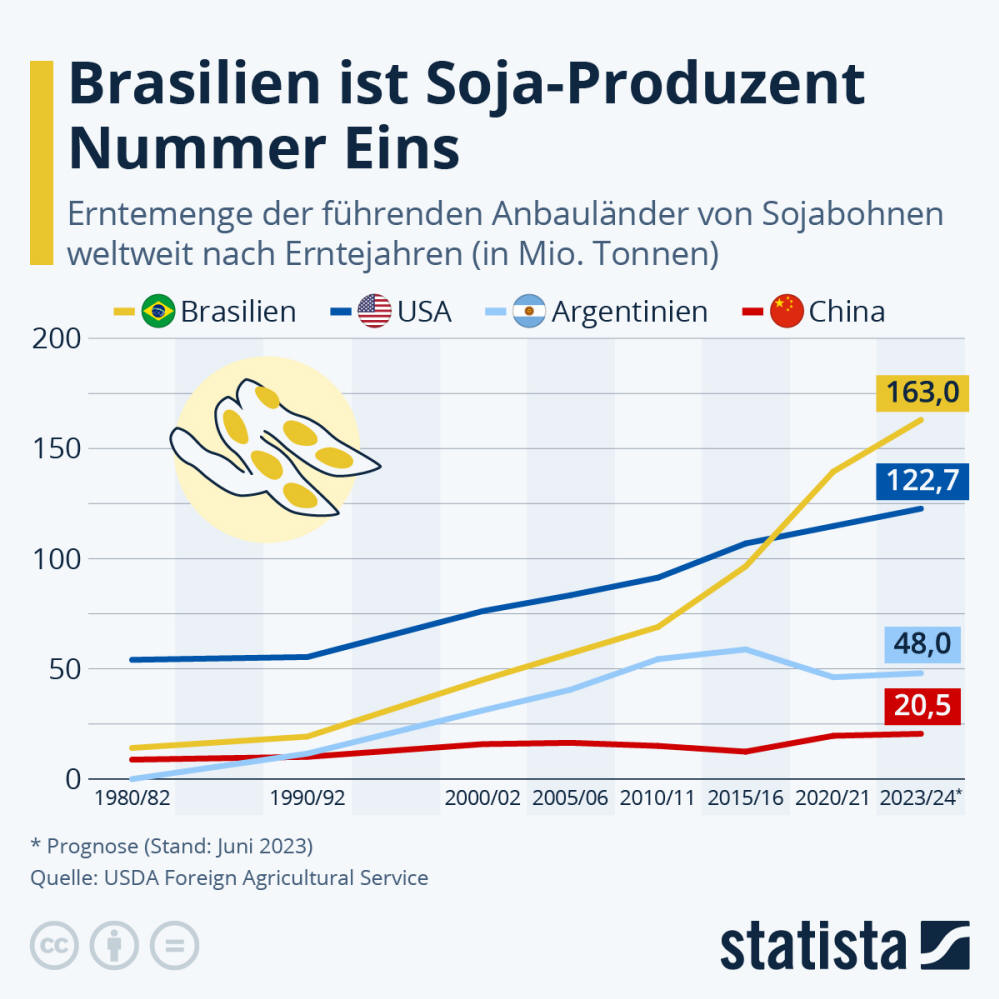

Regenwaldrodung macht Brasilien

zum Soja-Produzenten Nr. 1 - 20.02.2024

Brasilien

ist in den letzten Jahren zum weltgrößten Soja-Produzenten

aufgestiegen. Wie die Statista-Grafik auf Basis von Daten des US-Landwirtschaftsministeriums (PDF-Download)

zeigt, wurden dort zuletzt 163 Mio. Tonnen Sojabohnen geerntet –

über 40 Millionen Tonnen mehr als in den USA. Möglich werden diese

Mengen unter anderem durch den Anbau von Soja im Amazonasgebiet,

wofür auch der Regenwald gerodet wird.

Deutschland

bezieht einen großen Teil seiner Soja-Importe aus Brasilien (28,4

Prozent). Das ist nicht unproblematisch, denn: als Kehrseite dieser

Soja-Hochkonjunktur gilt jedoch die Abholzung des Regenwaldes,

wachsende Soja-Monokulturen und Konflikte um Landnutzungsrechte in

Südamerika. Zudem steht auch der hohe Anteil von gentechnisch

verändertem Soja und die damit einhergehende Verwendung von

Pflanzenschutzmitteln bei Umweltverbänden in der Kritik, da diese in

Verdacht stehen, Böden und Trinkwasser zu belasten.

Im

Regenwald können brasilianische Landwirte viel Geld verdienen mit

Soja. Laut einer Studie der Weltbank können gerade Landwirte im

Amazonasgebiet deutlich profitabler wirtschaften als in anderen

Regionen. Bei der Sojabohne handelt

es sich um eine Nutzpflanze, die u.a. als Nahrungspflanze, aber auch

für die Herstellung von Biosprit sowie Farben und Lacken verwendet

wird. Grundsätzlich gehört die Sojabohne zu den Hülsenfrüchten, wird

aber aufgrund ihres hohen Fettgehaltes im Regelfall als Ölsaat

klassifiziert. Aus Sojabohnen werden Produkte gewonnen wie

Sojaschrot, Sojaöl, Sojasoße und Tofu. Sojaprodukte erfreuen sich in

der veganen und vegetarischen Ernährung aufgrund des hohen

Eiweißgehaltes als Fleischersatzprodukte großer Beliebtheit.

Matthias Janson

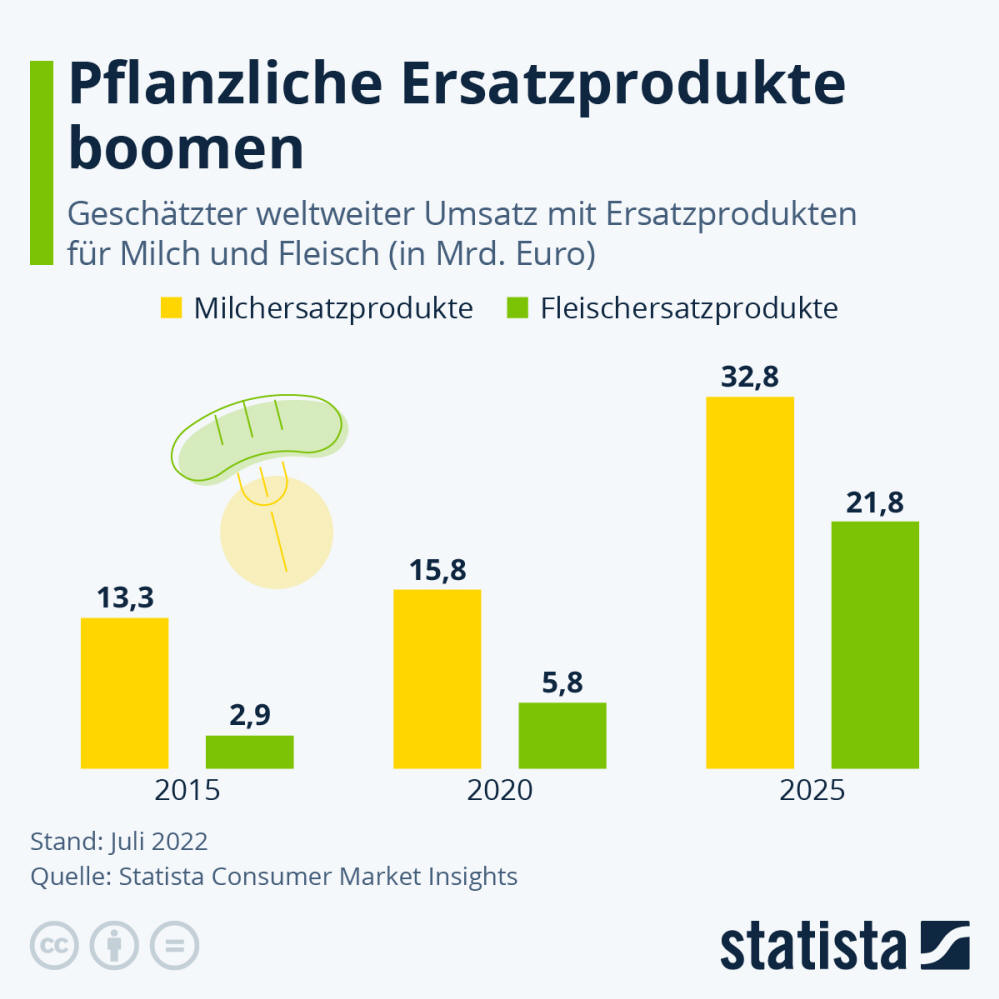

Pflanzliche Ersatzprodukte boomen - MILCH- UND FLEISCHERSATZ

Mit "Fake Meat sollte die Welt retten. Es wurde nur eine weitere

Modeerscheinung" ist ein aktueller Bloomberg-Artikel von

Deena Shanker überschrieben. Über eine Länge von 25.000 Zeichen legt

die Journalistin dar, warum der Markt für Fleischersatz nicht

die in ihn gesetzten hohen Erwartungen erfüllt hat. Dass hier auch

eine andere Sichtweise möglich ist, zeigen Daten der Statista

Consumer Market Insights. Denen zufolge wächst der weltweite

Umsatz mit Fleischersatzprodukten auf Pflanzenbasis rasant.

Bis 2025 soll das Marktvolumen auf rund 22 Milliarden Euro

steigen - das entspricht einem Plus von 276 Prozent gegenüber dem

Jahr 2020. Nicht ganz so dynamisch, aber ebenfalls dreistellig,

wächst der Markt für pflanzliche Milch und Milchmischgetränke. Zwar

ist das noch sehr weit von den Dimensionen tierischer Produkte

entfernt, aber es ist sicher zu früh pflanzliche Ersatzprodukte als

Flop abzuschreiben.

Mathias Brandt

Ernährungsbewusste Deutsche?

Wie gesund ernähren

sich die Deutschen? In einer Umfrage des Statista

Consumer Insights geben knapp über die Hälfte der Befragten an,

dass sie versuchen, sich aktiv gesund zu ernähren. Viele versuchen

zudem, ihren Fleischkonsum zu

beschränken und auf künstliche Zusatzstoffe im Essen zu verzichten.

In der Umfrage kamen jedoch auch Verhaltensweisen ans Licht, die der

Gesundheit nicht eben zuträglich sind: So geben rund ein Viertel der

Befragten an, dass Lebensmittel für sie schnell und bequem in der

Zubereitung sein sollten.

Knapp ein Fünftel kochen nicht

gern. Generell haben mehr Befragte Aussagen zugestimmt, die ein

positives Verhalten beschreiben. Bei den negativ konnotierten

Praktiken bzw. Verhaltensweisen sind die Zustimmungswerte geringer.

Es könnte daher sein, dass hier das Phänomen der sozialen

Erwünschtheit Einfluss auf die Ergebnisse hatte. Soziale

Erwünschtheit beschreibt die Tendenz von Befragungsteilnehmern, in

einer Befragung eine überwiegend positive Beschreibung der eigenen

Person abzugeben oder – allgemeiner gefasst – dem zu entsprechen,

was der Interviewer oder andere beteiligte Personen vermeintlich von

einem erwarten.

Verschiedene „harte“ Daten wie etwa die

steigenden Umsätze

in der Herstellung von Fertiggerichten oder der steigende Anteil

von Menschen mit Übergewicht/Adipositas deuten

darauf hin, dass die Deutschen nicht ganz so ernährungsbewusst sind,

wie sie in Umfragen angeben. Beim Thema Fleisch hingegen untermauert

der rückläufige Pro-Kopf-Verzehr, dass die Deutschen ihr Vorhaben,

weniger davon zu essen, offenbar auch in die Tat umsetzen. Matthias

Janson