|

'Tagesaktuell' - Redaktion Harald Jeschke | Sonderseiten |

• Sitemap •

Archiv

• 9. Kalenderwoche:

22. Februar

•

Baustellen •

DVG-Umleitung •

Bahn-VRR

Montag, 24. Februar 2025

Bundestagswahl: Bärbel Bas gewinnt Kreis 114, Özdemir Kreis

115, AfD dort zweitstärkste Kraft

Zu den Ergebnissen ...

Zu den gewählten Abgeordneten ...

CDU wird auch im

Ruhrgebiet stärkste Kraft – Wahlbeteiligung erneut gestiegen

Bei der gestrigen Wahl zum neuen Bundestag hat die CDU – wie im Bund

– auch im Ruhrgebiet die meisten Stimmen erhalten. Mit 26,2 Prozent

ist die CDU die stärkste Partei im Ruhrgebiet und liegt leicht unter

ihrem Bundesergebnis (28,5 %).

Zweitstärkste Kraft ist

die SPD mit 24,0 Prozent, die in den Ruhrgebietsstädten deutlich

besser abschneidet als im Bund (16,4 %). Die AfD kommt als

drittstärkste Kraft auf 18,8 Prozent und liegt unter ihrem

bundesweiten Ergebnis (20,8 %). Die Grünen kommen auf 10,5 Prozent,

gefolgt von den Linken mit 8,7 Prozent.

In 13 der 20

Ruhrgebiets-Wahlkreisen konnte die SPD das Direktmandat gewinnen. In

7 Wahlkreisen errang die CDU das Direktmandat. Im Ruhrgebiet haben

bei der gestrigen Bundestagswahl 80,1 Prozent der rund 3,66

Millionen wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger ihre Stimme

abgegeben.

Die Wahlbeteiligung war somit deutlich

stärker als bei den letzten beiden Wahlen (2021: 73,6 %, 2017: 76,2

%). Bundesweit lag die Wahlbeteiligung bei 82,5 Prozent. Die

insgesamt gültigen Stimmen (2.931.795) verteilen sich auf die

Parteien wie folgt:

Die CDU erreicht einen Stimmenanteil von

26,2 Prozent. Sie kann 4,1 Prozentpunkte mehr als im Jahre 2021

erzielen und verzeichnet Gewinne im gesamten Ruhrgebiet. Die SPD

erreicht mit 24,0 Prozent rund 10,3 Prozentpunkte weniger als im

Jahr 2021.

Die Verluste fallen für die Partei im

Ruhrgebiet im Vergleich zum Bundesergebnis deutlicher aus. Die AfD

erzielt 18,8 Prozent und gewinnt im Vergleich zur Bundestagswahl

2021 insgesamt 10,3 Prozentpunkte hinzu. Die Grünen kommen auf

insgesamt 10,5 Prozent der gültigen Stimmen in der Region. Damit

verzeichnet die Partei Verluste in Höhe von rund 3,7 Prozentpunkten.

Die Linke kommt, wie auch im Bund, im Ruhrgebiet auf rund

8,7 Prozent und legt etwa 4,8 Prozentpunkte zu. Die komplette

Wahl-Analyse aus dem RVR-Statistikteam u. a. mit Grafiken und

Ergebnissen für die Ruhrgebiets-Wahlkreise unter:

https://www.rvr.ruhr/daten-digitales/regionalstatistik/wahlen/

IHK zur Wahl: Vorfahrt für die Wirtschaft - Unternehmen

erwarten schnelles Handeln Tempo gefragt.

Eine neue

Regierung muss rasch loslegen, kommentiert die Niederrheinische IHK.

Die Unternehmen am Niederrhein fordern eine Wende in der

Wirtschaftspolitik. Das bedeutet: schneller entscheiden und Vorfahrt

für die Wachstum in der Wirtschaft.

„Wir erwarten von

der neuen Bundesregierung, dass sie die Hängepartie für unsere

Unternehmen endlich beendet. Sonst fallen wir im internationalen

Wettbewerb weiter zurück. Das muss die Politik verhindern. Wir

brauchen weniger Bürokratie, günstigere Energie und eine

funktionierende Infrastruktur. Und das schnell. Die Unternehmen

haben lange genug gewartet. Jetzt ist die Zeit für einen

wirtschaftspolitischen Ruck“, fordert Werner Schaurte-Küppers,

Präsident der Niederrheinischen IHK.

Foto: Niederrheinische IHK/Michael Neuhaus

Schließlich gehe

es vor allem in Duisburg um die Zukunft des Stahlstandortes. „Bei

uns am Niederrhein sitzt die Industrie, die am meisten Energie

benötigt. Wir könnten Vorbild für grünen Stahl sein. Unsere

Wirtschaft hat das Know-how, die Technologie und den

unternehmerischen Willen. Die Politik sollte diese Chance nutzen.“

Unternehmen ziehen Bilanz Die weltpolitische Lage trifft

die Wirtschaft am Niederrhein. Die IHK hat die Betriebe zu ihrer

Lage befragt. Vielen Unternehmen fehlt eine politische Richtschnur.

Mehr als 80 Prozent berichten, dass sich die Energiekosten erhöht

hätten. Die Arbeitskosten seien gestiegen. Top-Thema für die

IHK-Unternehmen: 95 Prozent wollen, dass die neue Regierung

Bürokratie abbaut.

Knapp zwei Drittel erwarten Investitionen

in Straßen, Brücken und Schienen. Ebenso viele wünschen sich, dass

das Geld durch Einsparungen im Haushalt kommt. Für mehr

Staats-Schulden gibt es eine Absage.

Neu in MEIN DUISBURG-App: Kultur in Duisburg erhält digitale

Plattform

Mit einer neuen Funktion in der MEIN

DUISBURG-App erhalten die vielfältigen Kulturangebote und

Kulturschaffenden in Duisburg eine digitale Plattform: Ab sofort

können Bürgerinnen und Bürger die App nutzen, um kulturelle Angebote

und Highlights in Duisburg einfacher zu entdecken. Gleichzeitig

erhalten Kulturschaffende eine neue Möglichkeit, ihre Angebote,

Veranstaltungen und sich selbst sichtbarer zu präsentieren.

Die neue Kultur-Plattform hat das Amt für bezirkliche

Angelegenheiten initiiert und mit der Duisburger Versorgungs- und

Verkehrsgesellschaft (DVV), dem Entwickler und Betreiber der MEIN

DUISBURG-App, gemeinsam umgesetzt. Aus vielen Gesprächen mit

Kulturschaffenden, Vereinen und Institutionen in den Bezirken

entstand die Idee die Sichtbarkeit der vielfältigen Kulturszene zu

erhöhen.

Die neue Kultur-Funktion fördert die

Sichtbarkeit und schafft einen zentralen Anlauflaufpunkt für alle,

die Duisburgs Kultur ausleben und erleben möchten. Die neue Funktion

ist auf der Startseite der App zu finden. Über eine Karte werden

alle Kulturangebote und -anbieter angezeigt. So lässt sich auch die

direkte Umgebung schnell nach interessanten Angeboten und

Veranstaltungen filtern.

Nutzer der App, die bereits

mehr als 45.000 Mal heruntergeladen wurde, erhalten über diesen Weg

Informationen und Kontaktmöglichkeit zu Kulturschaffenden und ihren

Angeboten. Zum Beispiel hat die KleinkunstBühne Meiderich in ihrem

Profil die nächsten Kabarett-Aufführungen hinterlegt und bietet dort

auch eine Verlosung von Eintrittskarten an.

Die Angebote

finden sich dann auch in den anderen Rubriken der App unter „Events“

oder „Aktionen“, so dass die Kulturangebote an mehreren Stellen in

der App sichtbar werden. Auch das filmforum hat sein komplettes

Programm in der App hinterlegt und über sein Profil sogar den

Ticket-Shop angebunden. Die Kultur-Funktion in der App lebt davon,

dass möglichst viele Kulturschaffenden dort ihre Angebote sichtbar

machen.

Damit kann die MEIN DUISBURG-App zu einem

bedeutenden digitalen Kulturhub werden, der Kulturschaffende und

Kulturinteressierte effizient vernetzt. Interessierte

Kulturschaffende können sich auf der Webseite

https://partner.meinduisburg.app/provider-registration ein eigenes

Profil anlegen und Informationen, Bildern, Texten, Videos und

Terminen hinterlegen. Die MEIN DUISBURG-App kann sowohl für Apple

als auch Android kostenlos in den bekannten App-Stores

heruntergeladen werden.

IHK bietet Online-Lehrgang

zum Betrieblichen Klimamanager

Immer mehr Unternehmen

setzten auf Klimaneutralität. Um das komplexe Feld zu überblicken,

bildet die Niederrheinische IHK Betriebliche Klimamanager aus. Fach-

und Führungskräfte erhalten Infos zur Klimaentwicklung und zum

Emissionsverhalten. Darauf aufbauend lernen die Teilnehmenden, wie

sie eine CO2-Bilanz erstellen.

Ziel ist es, ein

leistungsfähiges Klimamanagement für ihren Betrieb zu konzipieren,

umzusetzen und weiterzuentwickeln. Mit diesen Kompetenzen beraten

sie zu den Chancen und Risiken der gewählten Klimastrategie.

Der Online-Lehrgang findet vom 24. März bis 16 Juni statt, immer

montags und mittwochs von 14 bis 18 Uhr. IHK-Ansprechpartnerin ist

Sabrina Giersemehl, 0203 2821-382, giersemehl@niederrhein.ihk.de.

Anmeldung und weitere Informationen gibt es unter

www.ihk.de/niederrhein/veranstaltungen.

Inflation für 5 von 9 Haushaltstypen bei oder unter 2

Prozent, auch staatlich beeinflusste Preise verhinderten noch

stärkeren Rückgang

Die Inflationsrate in Deutschland ist

im Januar 2025 gegenüber Dezember 2024 von 2,6 auf 2,3 Prozent

gesunken und liegt damit nahe beim Inflationsziel der Europäischen

Zentralbank (EZB) von zwei Prozent.

Ähnlich ist das Muster,

wenn man auf die Inflationsraten verschiedener Haushaltstypen

blickt, die sich nach Einkommen und Personenzahl unterscheiden: Vier

von neun Haushaltstypen hatten im Januar Inflationsraten etwas

oberhalb des EZB-Ziels, während sie bei fünf Haushaltstypen unter

oder bei zwei Prozent lagen, zeigt der neue Inflationsmonitor des

Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der

Hans-Böckler-Stiftung.*

Insgesamt reichte die Bandbreite

der haushaltsspezifischen Inflationsraten im Januar von 1,7 bis 2,4

Prozent. Das ist ein relativ geringer Unterschied. Zum Vergleich:

Auf dem Höhepunkt der Inflationswelle im Herbst 2022 waren es 3,1

Prozentpunkte. Während Haushalte mit niedrigen Einkommen während des

akuten Teuerungsschubs der Jahre 2022 und 2023 eine deutlich höhere

Inflation schultern mussten als Haushalte mit mehr Einkommen, war

ihre Inflationsrate im Januar 2025 wie in den Vormonaten

unterdurchschnittlich: Der Warenkorb von Paaren mit Kindern sowie

der von Alleinlebenden mit jeweils niedrigen Einkommen verteuerte

sich um je 1,7 Prozent.

Dabei wirkte sich aus, dass

sowohl aktuelle Preisrückgänge bei Energie als auch der moderate

Anstieg bei Nahrungsmitteln im Warenkorb dieser Haushalte ein

relativ hohes Gewicht haben, weil beides Güter des Grundbedarfs

sind. Auch die Kernrate, also die Inflation ohne die

schwankungsanfälligen Posten Nahrungsmittel (im weiten Sinne) und

Energie, sank zwischen Dezember und Januar spürbar von 3,1 auf 2,8

Prozent.

Im Jahresverlauf 2025 dürfte sich die

Inflationsrate weiter normalisieren und bei gesamtwirtschaftlich

zwei Prozent einpendeln, so die Prognose des IMK. Gleichzeitig

schwächelt die Wirtschaft im Euroraum, in Deutschland stagniert sie

sogar. Daher hält Dr. Silke Tober, IMK-Expertin für Geldpolitik und

Autorin des Inflationsmonitors, weitere Zinsschritte für

erforderlich.

„Da die Leitzinsen trotz der fünf

Zinssenkungen seit Juni 2024 noch auf einem Niveau sind, das die

Wirtschaft dämpft, sollte die EZB die geldpolitischen Zügel zügig

weiter lockern“, schreibt sie. In der Pflicht sieht die Ökonomin

aber auch die künftige Bundesregierung. Diese müsse für eine

wirtschaftliche Belebung „die Investitionen ankurbeln und die

Energiepreise senken“.

Letzteres sei auch noch aus einem

anderen Grund sehr sinnvoll, analysiert die Geldpolitik-Expertin.

Denn vor allem staatlich beeinflusste Preise haben verhindert, dass

die Inflation zum Jahresbeginn 2025 noch stärker zurückging – und

sie waren mit verantwortlich dafür, dass der etwas anders berechnete

europäische Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) sogar stabil

blieb.

Zu diesen „staatlich bedingten Preiserhöhungen“

gehörten laut Tober unter anderem die Preisanhebung beim

Deutschlandticket, bei den Netzentgelten und beim CO2-Preis. Um „in

der aktuell noch angespannten Phase der Desinflation keine staatlich

induzierten Erhöhungen des Preisniveaus zu bewirken und die

Verteilungswirkung zu Lasten einkommensschwacher Haushalte zu

kompensieren“ sollten Erhöhungen „einer Lenkungssteuer wie der

CO2-Preis“ an anderer Stelle von gezielten Entlastungen begleitet

sein: „Hier bietet sich eine Verringerung des Strompreises an“, so

Tober.

Das IMK berechnet seit Anfang 2022 monatlich

spezifische Teuerungsraten für neun repräsentative Haushaltstypen,

die sich nach Zahl und Alter der Mitglieder sowie nach dem Einkommen

unterscheiden.

Die längerfristige Betrachtung illustriert,

dass Haushalte mit niedrigem bis mittlerem Einkommen von der starken

Teuerung nach dem russischen Überfall auf die Ukraine besonders

stark betroffen waren, weil Güter des Grundbedarfs wie

Nahrungsmittel und Energie in ihrem Budget eine größere Rolle

spielen als bei Haushalten mit hohen Einkommen. Diese wirkten lange

als die stärksten Preistreiber, zeigt ein längerfristiger Vergleich,

den Tober in ihrem neuen Bericht ebenfalls anstellt: Insgesamt lagen

die Verbraucherpreise im Januar 2025 um 20,5 Prozent höher als fünf

Jahre zuvor.

Damit war die Teuerung fast doppelt so

stark wie mit der EZB-Zielinflation von kumuliert 10,4 Prozent in

diesem Zeitraum vereinbar. Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke

verteuerten sich sogar um 34,6 Prozent, Energie war trotz der

Preisrückgänge in letzter Zeit um 37,1 Prozent teurer als im Januar

2020. Deutlich weniger stark, um 16,7 Prozent, haben sich

Dienstleistungen verteuert.

Auf dem Höhepunkt der

Inflationswelle im Oktober 2022 betrug die Teuerungsrate für

Familien mit niedrigen Einkommen 11 Prozent, die für ärmere

Alleinlebende 10,5 Prozent. Alleinlebende mit sehr hohen Einkommen

hatten damals mit 7,9 Prozent die mit Abstand niedrigste

Inflationsrate. Erschwerend kommt hinzu, dass Haushalte mit

niedrigeren Einkommen wenig finanzielle Polster besitzen und sich

die Güter des Grundbedarfs, die sie vor allem nachfragen, kaum

ersetzen oder einsparen lassen.

Im Januar 2025 verteuerten

sich die spezifischen Warenkörbe von Haushalten mit niedrigen bis

mittleren Einkommen hingegen etwas weniger stark als der

Durchschnitt, weil zuletzt vor allem die Preise für Dienstleistungen

anzogen, die mit steigendem Einkommen stärker nachgefragt werden.

Daher folgten im Vergleich der neun Haushaltstypen auf die Familien

und Alleinlebenden mit niedrigen Einkommen (je 1,7 Prozent

Inflation) die Inflationsraten von Alleinlebenden und

Alleinerziehenden mit jeweils mittleren Einkommen (je 1,9 Prozent)

sowie die von Paarfamilien mit Kindern und mittleren Einkommen (2,0

Prozent).

Am oberen Rand des Vergleichs lagen Alleinlebende mit sehr hohen

Einkommen (2,4 Prozent) und Familien mit hohen Einkommen (2,2

Prozent), bei denen sich beispielsweise höhere Preise für

Gaststätten- und Hotelbesuche stärker auswirkten. Dazwischen liegen

Alleinlebende mit höheren Einkommen und Paare ohne Kinder mit

mittleren Einkommen.

Online-Vortrag der VHS zum Demokratiebegriff

In Deutschland sorgt man sich um den Fortbestand der Demokratie.

Umso dringlicher ist die Frage, was die politisch-weltanschaulichen

Kräfte der Gegenwart eigentlich unter Demokratie verstehen. Der

Historiker Prof. Dr. Volker Reinhardt beschäftigt sich in seinem

Online-Vortrag am Montag, 24. Februar, von 20 bis 21.30 Uhr mit

bedeutenden Demokratietheorien der Frühen Neuzeit.

Professor Reinhardt deutet aktuell geführte Auseinandersetzungen mit

dem Schwerpunkt auf wichtige Ideengeber wie Girolamo Savonarola,

Niccolò Machiavelli, Jean-Jacques Rousseau und Friedrich Schiller.

Titel des Vortrags: „Debatten über Demokratie – Argumente contra und

pro zwischen Renaissance und Aufklärung“.

Die Teilnahme

an dieser Gemeinschaftsveranstaltung der Volkshochschule (VHS)

Duisburg, der Vereinigung „Gegen Vergessen - Für Demokratie e.V.“

und weiterer Partner ist frei. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer

bekommen nach Anmeldung den Zugangslink zur Veranstaltung zugesandt.

Anmeldungen sind unter Angabe des Kursnamens per E-Mail an

info@vhsduisburg.de möglich.

Handarbeiten und

Basteln in der Bezirksbibliothek Meiderich

In der

Bezirksbibliothek Meiderich, Von-der-Mark-Straße 71, treffen sich

auch im März wieder ein Bastel- und ein Handarbeitskreis. Wer

Interesse am gemeinsamen Stricken, Häkeln und Sticken hat oder gerne

kreativ mit Papier, Tonkarton und anderen Materialien gestaltet, ist

hier richtig. Materialien für das eigene Projekt sollten mitgebracht

werden. Anleitungen, Bücher zum Thema und eine Grundausstattung an

Klebestiften, Scheren, Tonpapier und -karton stehen zur Verfügung.

Der Handarbeitskreis trifft sich an jedem ersten und

dritten Donnerstag im Monat. Der nächste Termin ist am der 6. März

um 16 Uhr. Gebastelt wird immer am zweiten Donnerstag im Monat ab 16

Uhr. Hier ist der nächste Termin der 13. März. Die Teilnahme ist

kostenfrei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Für

Fragen steht das Team der Bibliothek persönlich oder telefonisch

unter 0203/4499366 zur Verfügung. Die Öffnungszeiten der Bibliothek

sind dienstags bis freitags von 10.30 bis 13 Uhr und von 14 bis

18.30 Uhr sowie samstags von 10 bis 13 Uhr.

Ausstellung „Schulkunst“ in der Meidericher Bibliothek

In der Bezirksbibliothek Meiderich, Von-der-Mark-Straße 71, wird am

Donnerstag, 6. März, um 9 Uhr die 31. Ausstellung „Schulkunst“

eröffnet. Gezeigt werden vielfältige Arbeiten, die Schülerinnen und

Schüler der weiterführenden Schulen im Stadtbezirk Meiderich/Beeck

im Kunstunterricht erstellt haben.

Die Musik-AG des Max-Planck-Gymnasiums begleitet die

Auftaktveranstaltung musikalisch. Organisiert wird die Ausstellung

von der Initiative KIM, Kunst in Meiderich. Darin haben sich

weiterführende Schulen des Bezirks, der Verein Aksus und die

Bezirksbibliothek zusammengeschlossen.

Die Ausstellung ist

bis zum 6. Mai während der Öffnungszeiten (dienstags bis freitags

von 10.30 bis 13 Uhr und von 14 bis 18.30 Uhr sowie samstags von 10

bis 13 Uhr) zu besichtigen. Der Eintritt ist frei.

Kinderprogramm in der Hamborner Bibliothek

In der

Hamborner Bibliothek im Rathauscenter Schreckerstraße finden auch im

März viele Kinderveranstaltungen statt. Kinder ab fünf Jahren sind

am Samstag, 1. März, um 10 Uhr zum Vorlesespaß mit Frau Cengiz

eingeladen. Nach einer spannenden Geschichte wird noch gebastelt. Am

gleichen Tag um 11 Uhr können Grundschulkinder der zweiten bis

vierten Klasse sich bei den Duisburger UmweltKids treffen.

Beim Thema „Wertstoffprofi“ geht es um das richtige Sortieren

von Müll und warum dies so wichtig für die Umwelt ist. Die beliebte

Geschichtenzeit für Kinder zwischen 6 und 12 Jahren findet am

Freitag, 14. März, um 16.30 Uhr statt. Hier sind alle richtig, die

Geschichten mögen, gerne zuhören oder auch lesen. Die Teilnahme ist

kostenfrei.

Mehr Informationen zu diesen und weiteren

Terminen und die Anmeldung finden sich auf

www.stadtbibliothekduisburg.de. Fragen beantwortet das Team der

Bibliothek gerne persönlich oder telefonisch unter 0203 2835373. Die

Öffnungszeiten sind dienstags bis freitags von 10.30 bis 13 Uhr und

von 14 bis 18.30 Uhr sowie samstags von 10 bis 13 Uhr.

Sofia Andruchowytsch liest in der Zentralbibliothek

abgesagt

Die ukrainische Autorin Sofia Andruchowytsch

sollte am Montag, 24. Februar, in der Zentralbibliothek, Steinsche

Gasse 26, aus dem Buch „Die Geschichte von Sofia“ lesen.

Die

geplante Lesung in der Zentralbibliothek fällt krankheitsbedingt

aus. Karten die online gekauft wurden, werden automatisch erstattet.

Tickets die über eine Vorverkaufsstelle gekauft wurden, können dort

umgetauscht werden. Wir bitten um Verständnis.

(C) Alexander Chekmenev

Sofia Andruchowytsch führt in diesem

Roman alle Fäden der großen Trilogie zusammen und zeigt

eindrucksvoll, dass wir die Gegenwart der Ukraine nur verstehen

können, wenn wir ihre Geschichte kennen. Alexander Kratochvil

begleitet den Abend als Übersetzer. Weitere Informationen und der

Online-Ticketshop finden sich online auf

www.stadtbibliothek-duisburg.de. Karten sind auch an den bekannten

Vorverkaufsstellen erhältlich.

Filip Alilovic – Gitarrenkonzert

Nach dem sehr erfolgreichen Auftakt im Januar setzt

Filip Alilovic seine Gastspielreihe im Kreativquartier Ruhrort fort.

Filip Alilovics Kompositionen sind durchdrungen von gefühlvollen

Klängen, die das Publikum in ihren Bann ziehen. Dabei schwingt stets

der Hauch folkloristischer Einflüsse aus den Gefilden Südost-Europas

mit. Seine Werke sind unter Kennern der klassischen Gitarre

bekanntes Repertoire.

In den vielen Jahren seines kreativen

Schaffens wurden bis dato 200 seiner Solowerke, mehrere

kammermusikalische Werke, sowie auch symphonische Gitarrenkonzerte

veröffentlicht. Zudem hat er viele Werke anderer Komponisten für die

Sologitarre arrangiert.

Filip Alilovic (C) Dirk Leiss - Gitarrenkonzert Montag, 24. Februar

2025, 19 Uhr.

Das PLUS am Neumarkt, Neumarkt 19, 47119

Duisburg-Ruhrort. Eintritt frei(willig) - Hutveranstaltung

Impro-Predigten, Chor- und

Dudelsackmusik beim Gottesdienst der Nordgemeinden am Tulpensonntag

Am Tulpensonntag feiern die sechs Nordgemeinden im Evangelischen

Kirchenkreis Duisburg mit Chor- und Dudelsackmusik und mit kurzen

Improvisationspredigten zu Bibelstellen, die die Gläubigen vorgeben,

einen außergewöhnlichen Gottesdienst im Vorfeld des Rosenmontags.

Die Gemeinden laden herzlich zum Mitfeiern und Mitsingen am 2. März

im Obermeiderich Gemeindezentrum an der Emilstraße ein.

Los geht es um 11 Uhr mit live gespielter Dudelsackmusik (u.a. „Mull

of Kintyre“) auf dem Kirchplatz. Im Gottesdienst, der um 11.11 Uhr

beginnt, ist das Instrument auch zu hören – mit „Amazing Grace“ und

weiteren Liedern, die mit den Stimmen des Chores zusammen erklingen

(wie „You raise me up“. Wer Ohrstöpsel braucht und vergisst, bekommt

Gehörschütz am Eingang.

Besonders ist zudem, dass es keine

klassische Predigt geben wird: Pfarrerin Sarah Süselbeck und Pfarrer

im Ruhestand Dr. Stephan Kiepe-Fahrenholz werden sechs Mal je zwei

Minuten improvisiert predigen. Worüber, bestimmten die

Gottesdienstbesucherinnen und -besucher. Sie können vor 11.11 Uhr

eine ihre Wunsch-Bibelstelle auf einen Zettel schreiben.

Diese werden gesammelt und dann lottomäßig im Gottesdienst gezogen

und dienen als Grundlage für die spontane Zwei-Minuten-Predigt. Bis

nach der Ziehung ein Lied gesungen wird, haben Predigerin und

Prediger Zeit, die passenden Inhalte und Worte für ihre

Kurzpredigten zu finden. Nach dem Gottesdienst öffnet das

Kirchencafé und eventuell gibt es draußen noch Karnevalsschlager zu

hören und zum Mitsingen.

„Das gute Gefühl, gebraucht zu werden“

Ehrenamtliches Engagement wichtiger denn je – auch in der

Evangelischen Rheingemeinde Duisburg

„Ehrenamtliches

Engagement muss Spaß machen, darf nicht in Stress ausarten oder gar

zur Belastung werden“, sagt Maria Hönes. Es müsse „auf jeden Fall

sinnstiftend“ sein, meint die Ehrenamtskoordinatorin der

Evangelischen Rheingemeinde Duisburg und „für das gute Gefühl

sorgen, gebraucht zu werden und helfen zu können.“

Beispiele für das gute Miteinander von Ehrenamtlichen der Gemeinde

in den Stadtteilen Wanheim und Wanheimerort hat sie reichlich.

Gemeinschaft, Geborgenheit, Ideenaustausch und Anregungen, auch mal

was Neues auf den Weg zu bringen, sind Stichpunkte, die ihr spontan

einfallen. Die Worte „Anpacken und Zupacken“ folgen sofort. Maria

Hönes spricht über eine neue Idee und strahlt: „In Wanheimerort etwa

wollen wir ein Repair-Café der etwas anderen Art ins Leben rufen,

keine Anlaufstelle, wo man was zum Reparieren hinbringen kann,

sondern eine schnelle mobile Eingreiftruppe, die dort erscheint, wo

was im Argen liegt.“

Kürzlich bekam sie den Anruf einer

alleinstehenden älteren Dame. Die berichtete fast verschämt, dass

sie nicht in der Lage sei, eine Glühbirne auszuwechseln und ob Maria

Hönes nicht jemanden hätte, der ihr helfen könne. Hatte sie, und der

dankbaren Dame ging im wahren Sinn des Wortes wieder ein Licht auf.

Das machte in der Gemeinde schnell die Runde. So wurde Maria Hönes'

Idee des etwas anderen Repair-Cafés konkretisiert. Einige

handwerklich versierte Männer haben sich sofort bereiterklärt, da

mitzumachen, freut sich die Ehrenamtskoordinatorin.

Aber

Verstärkung für die kreative Gemeinschaft der Ehrenamtlichen wird

weiterhin gesucht und benötigt. Denn ohne sie läuft in vielen

Bereichen der Gesellschaft gar nichts oder zumindest nur wenig, und

das gelte, so Maria Hönes, für zahlreiche Vereine, Organisationen

und Institutionen, halt auch für die Evangelische Kirche. Sie nennt

die Nähstube, in der ehrenamtliche Frauen sticken, stürmen und

Lieblingskleider retten, das Kirchen-Café, bei dem stets Leckeres

auf den Tisch des Hauses kommt, das Ein- und Abräumen vor und danach

sowie natürlich das Spülen des Geschirrs.

Selbst das

könne Spaß machen, lacht sie. So hat ihr eine Ehrenamtliche nach

einer Veranstaltung mal zugerufen: „Mit der Spülmaschine bin ich

schon auf Du und Du.“ Ehrenamtliche seien zudem ein „Wundermittel

gegen die Einsamkeit“. Das spüren viele Menschen, wenn sie Besuch

aus der Gemeinde bekommen, und das nicht nur an Geburtstagen,

sondern auch an den 364 Tagen davor und danach.

„Und

gerade für den Besuchsdienst suchen wir noch Frauen und Männer, die

sich mal ein Stündchen Zeit für ihre Mitmenschen nehmen.“ Auch in

anderen Bereich wäre man für „Nachwuchs“ dankbar. Maria Hönes nennt

die Oldie-Disco, den Tanztee oder die Singnachmittage. Wer Ideen für

neue Kurs-, Freizeit- oder Bildungsangebote hat, ist ebenfalls

herzlich willkommen. Und „Küsterhelfer“ sind auch gefragt. Die

unterstützen oder vertreten Küster Frank Rohde und tragen dazu bei,

den reibungslosen Ablauf der Gottesdienste und kirchlichen

Veranstaltungen zu gewährleisten.

„Zu tun gibt es bei

uns immer was“, weiß Maria Hönes, und das verdeutliche auch das

pulsierende, ein- und mitnehmende Gemeindeleben. Wer sich

ehrenamtlich betätigen möchte, kann gerne Kontakt mit Maria Hönes

aufnehmen (Tel.: 0203 / 7701 34 – Gemeindehaus Vogelsangplatz –

E-Mail: maria.hoenes@ekir.de.) Übrigens, auch bei den Ehrenamtlichen

selbst ist eine gute Gemeinschaft und regelmäßiger Austausch

selbstverständlich, etwa bei den lockeren Mitarbeitendentreffs mit

leckeren Snacks, Informationen und gemütlichem Beisammensein. Reiner

Terhorst

Die Leckereien, die Maria Hönes hier in den Händen hat, haben

Ehrenamtliche gebacken und zubereitet. Der Verkaufserlös dient der

Finanzierung weiterer Gemeindeangebote. Foto: Reiner Terhorst

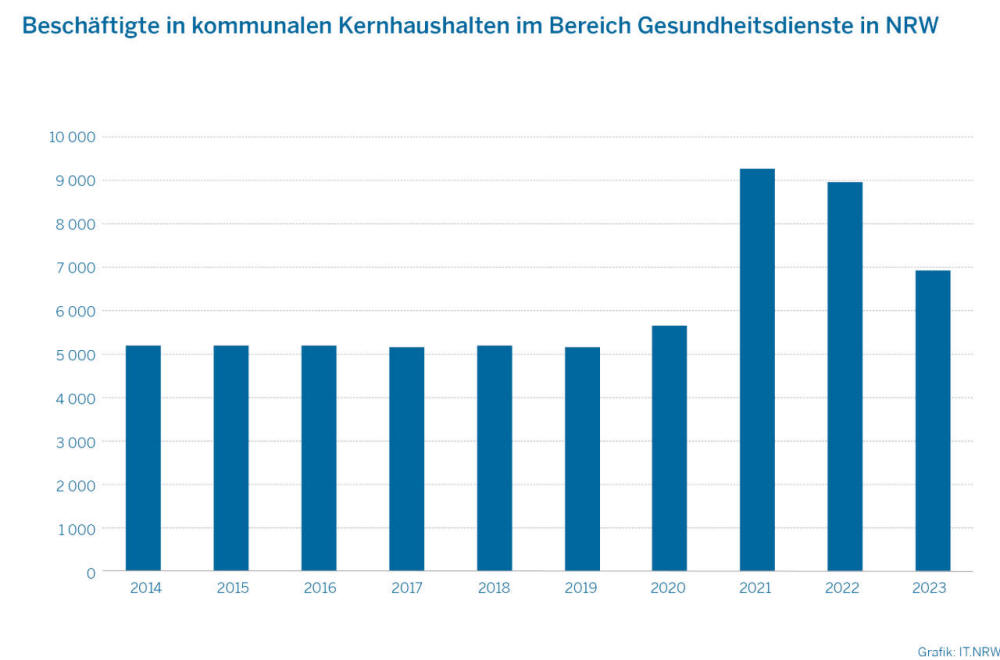

Fünf Jahre Corona: Zahl der kommunalen Beschäftigten

in NRW im Bereich der Gesundheitsdienste um ein Drittel angestiegen

Bei den Kommunen in Nordrhein-Westfalen sind Ende Juni

2023 rund 34 Prozent mehr Personen im Bereich Gesundheitsdienste

beschäftigt gewesen als vor Beginn der Corona-Pandemie. Zu den

kommunalen Gesundheitsdiensten zählen u. a. die Gesundheitsämter.

Wie das Statistische Landesamt anlässlich des Beginns der

Corona-Pandemie vor fünf Jahren mitteilt, waren im Jahr 2023 in

diesem Bereich 6 960 Personen tätig; 2019 waren es 5 190 gewesen. In

den Vor-Corona-Jahren war die Zahl der Beschäftigten im Bereich

kommunale Gesundheitsdienste nahezu konstant. In der Hochphase der

Pandemie 2021 ist sie dann sprunghaft auf 9 310 Personen gestiegen

und anschließend wieder gesunken.

Kontinuierliche

Zuwächse bei dauerhaft Beschäftigten

Im Detail gab es nach Beginn

der Corona-Pandemie kontinuierliche Zuwächse bei der Zahl der

dauerhaft Beschäftigten in den kommunalen Gesundheitsdiensten in

NRW. 2023 waren im genannten Bereich 6 240 Personen tätig, das war

fast ein Viertel mehr als vor der Corona-Pandemie (2019: 5 005).

2021 hatte diese Zahl noch bei 5 590 Personen gelegen.

Zahl der befristet Beschäftigten war in der Hochphase der

Pandemie 22-mal höher als 2019

Auch die Zahl der Beschäftigten

mit Zeitverträgen war im Jahr 2023 mit 685 Tätigen weiterhin höher

als 2019 (damals: 170). Ganz anders hatte es jedoch in der Hochphase

der Pandemie ausgesehen: 2021 waren 3 685 Personen befristet

beschäftigt gewesen, das waren 22-mal so viele wie 2019 vor der

Pandemie.

Das Statistische Landesamt weist darauf hin,

dass insgesamt 2,3 Prozent aller Beschäftigten in kommunalen

Kernhaushalten Ende Juni 2023 im Bereich Gesundheitsdienste tätig

waren. Im Vor-Corona-Jahr 2019 hatte der Anteil bei 1,9 Prozent

gelegen. Während der Hochphase der Pandemie im Jahr 2021 hatte das

Personal im Bereich Gesundheitsdienste 3,2 Prozent aller kommunalen

Beschäftigten gestellt.

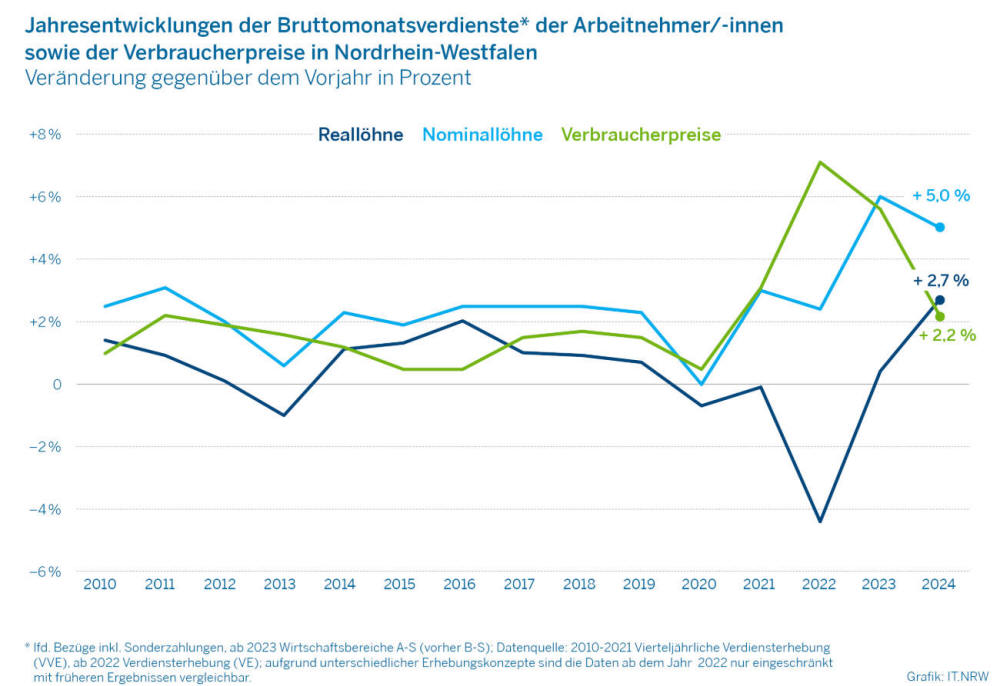

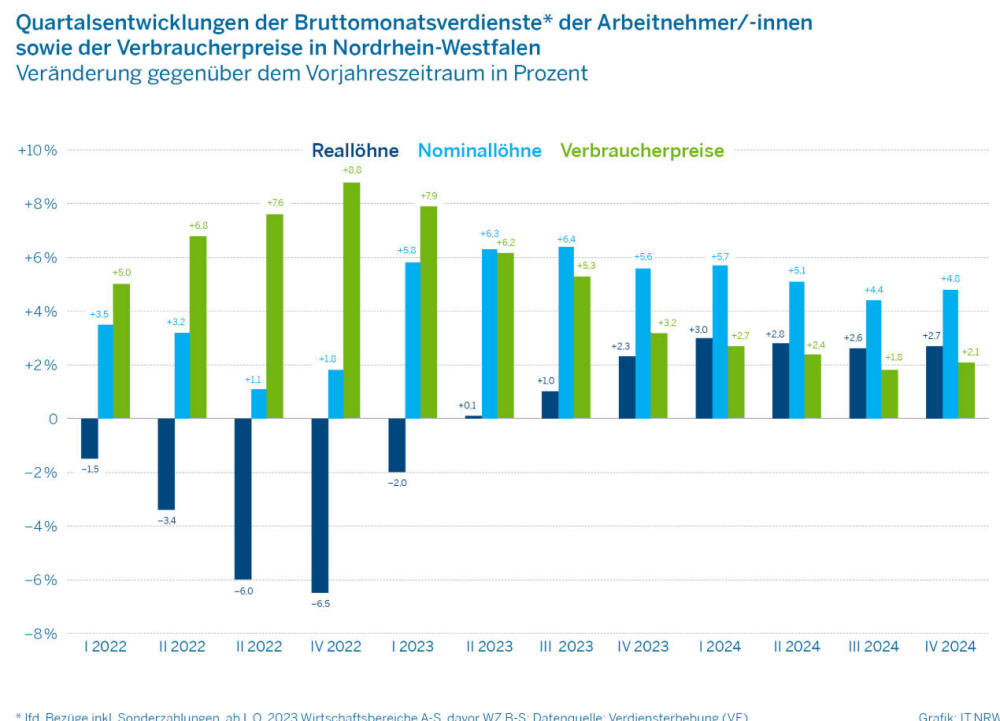

NRW: Stärkste Reallohnentwicklung

seit 15 Jahren

Die effektiven

Bruttomonatsverdienste der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in

Nordrhein-Westfalen waren im Jahr 2024 real – also preisbereinigt –

um 2,7 Prozent höher als im Jahr 2023. Dies war der höchste Anstieg

der Reallöhne der letzten 15 Jahre. Wie das Statistische Landesamt

mitteilt, war der im Vergleich zu den beiden Vorjahren gemäßigte

Anstieg der Verbraucherpreise im Jahr 2024 (+2,2 Prozent)

hauptverantwortlich für den außergewöhnlich starken Reallohnzuwachs.

Allerdings war mit einem Plus von 5,0 Prozent auch ein

ungewöhnlich hoher Anstieg der Nominallöhne zu verzeichnen, der

jedoch etwas niedriger als im Jahr zuvor (2023: 6,0 Prozent)

ausfiel. Das überdurchschnittliche Nominallohnwachstum der

vergangenen beiden Jahre ist maßgeblich auf die Zahlung von

Inflationsausgleichsprämien sowie relativ hohen Tariflohnerhöhungen

und tariflichen Einmalzahlungen zurückzuführen.

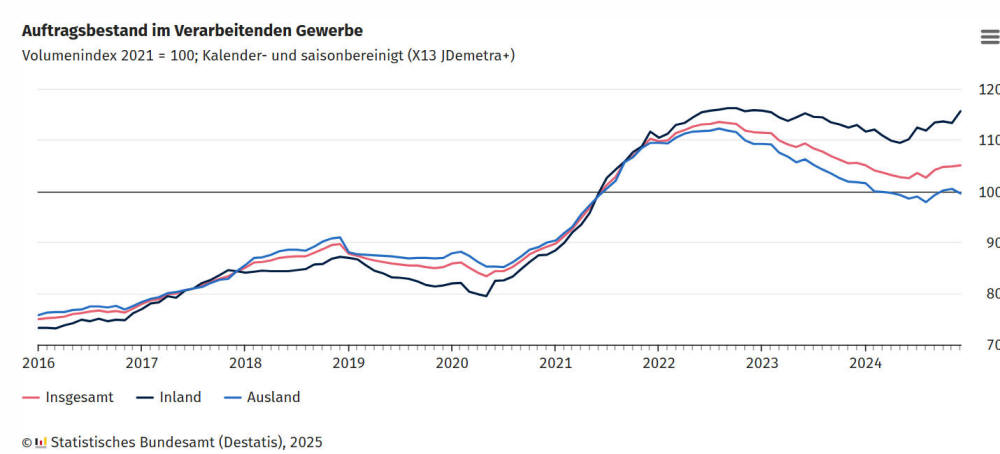

Auftragsbestand im Verarbeitenden Gewerbe im

Dezember 2024: +0,2 % zum Vormonat

Auftragsbestand im

Verarbeitenden Gewerbe, Dezember 2024 +0,2 % real zum Vormonat

(saison- und kalenderbereinigt) -0,6 % real zum Vorjahresmonat

(kalenderbereinigt) Reichweite des Auftragsbestands 7,5 Monate

Der reale (preisbereinigte) Auftragsbestand im Verarbeitenden

Gewerbe ist nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes

(Destatis) im Dezember 2024 gegenüber November 2024 saison- und

kalenderbereinigt um 0,2 % gestiegen. Im Vergleich zum

Vorjahresmonat Dezember 2023 lag der Auftragsbestand im Dezember

2024 kalenderbereinigt 0,6 % niedriger.

Der Anstieg des Auftragsbestands im Dezember 2024 ist wesentlich

auf die Entwicklung im Sonstigen Fahrzeugbau (Flugzeuge, Schiffe,

Züge, Militärfahrzeuge; saison- und kalenderbereinigt +3,0 % zum

Vormonat) zurückzuführen. Ein hohes Volumen an Großaufträgen trug zu

dem Wachstum in diesem Bereich bei. Auch der Anstieg des

Auftragsbestands im Maschinenbau (+0,4 %) wirkte sich positiv aus.

Negativ beeinflussten das Gesamtergebnis hingegen die

Rückgänge im Bereich Herstellung von elektrischen Ausrüstungen

(-0,5 %) und in der Automobilindustrie (-0,4 %). Die offenen

Aufträge aus dem Inland stiegen im Dezember 2024 gegenüber

November 2024 um 2,0 %. Der Bestand an Aufträgen aus dem Ausland

fiel hingegen um 0,9 %. Bei den Herstellern von Investitionsgütern

sowie Konsumgütern nahm der Auftragsbestand jeweils um 0,3 % zu.

Im Bereich der Vorleistungsgüter sank der Auftragsbestand um

0,5 %. Reichweite des Auftragsbestands auf 7,5 Monaten gestiegen Im

Dezember 2024 stieg die Reichweite des Auftragsbestands im Vergleich

zum November 2024 von 7,3 Monaten auf 7,5 Monate. Bei den

Herstellern von Investitionsgütern stieg die Reichweite von

9,9 Monaten auf 10,1 Monate und bei den Herstellern von

Vorleistungsgütern von 4,1 Monaten auf 4,2 Monate.

Bei

den Herstellern von Konsumgütern blieb die Reichweite konstant bei

3,6 Monaten. Die Reichweite gibt an, wie viele Monate die Betriebe

bei gleichbleibendem Umsatz ohne neue Auftragseingänge theoretisch

produzieren müssten, um die vorhandenen Aufträge abzuarbeiten. Sie

wird als Quotient aus aktuellem Auftragsbestand und mittlerem Umsatz

der vergangenen zwölf Monate berechnet.