|

'Tagesaktuell' - Redaktion Harald Jeschke | Sonderseiten |

• Sitemap •

Archiv

• 23. Kalenderwoche:

7. Juni

•

Baustellen •

DVG-Umleitung •

Bahn-VRR

Pfingsmontag, 9. Juni 2025

Historische Eisenbahn-Sonderfahrten auf der Walsumbahn am

Pfingstmontag

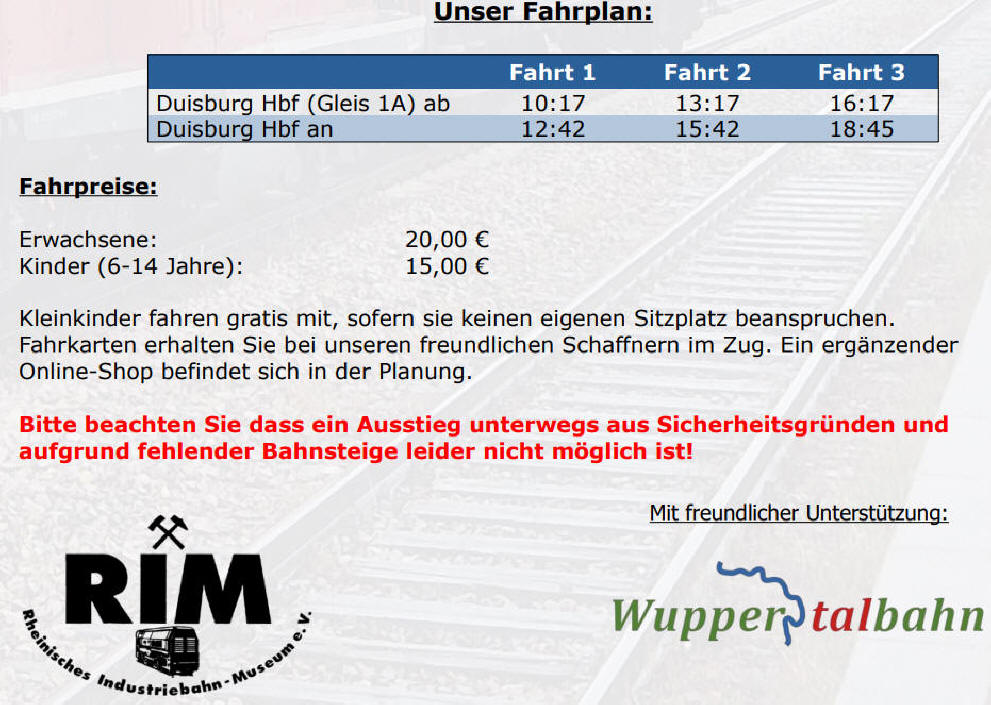

Am Pfingstmontag, den 09.06.2025 wird das Rheinische

Industriebahn-Museum Köln e.V. von Duisburg Hbf aus über die Strecke

der sog. Walsumbahn nach Voerde-Emmelsum Pendelfahrten mit einem

historischen Sonderzug durchführen. Das Besondere an diesen

Sonderfahrten ist (neben dem Einsatz unserer historischen Fahrzeuge)

dass wir nahezu ausschließlich Eisenbahnstrecken ohne planmäßigen

Personenverkehr befahren.

Hierbei durchfährt der Sonderzug zunächst den großen

Rangierbahnhof Oberhausen West (recht bedeutend für die

Stahlindustrie im Duisburger Norden) im Oberhausener Stadtteil

Lirich. Dies ist eine Perspektive, die man als Fahrgast im regulären

öffentlichen Nahverkehr eher selten zu Gesicht bekommt.

Der historische Sonderzug im Dezember 2024 in Köln

Weiter führt der Weg über Oberhausen-Buschhausen

und Duisburg-Hamborn nach Duisburg-Walsum. Hier war für alle Züge

vom 23.06.2023 an erst einmal „Endstation“, weil aufgrund von

Starkregenereignissen die hinter Walsum befindliche Emscherbrücke so

stark beschädigt wurde dass ein Neubau unumgänglich wurde. Dieser

ist seit Mitte April diesen Jahres endlich abgeschlossen und somit

kann unser Sonderzug dann weiter nach Spellen bzw. zum Hafen

Emmelsum durchfahren.

Nach kurzem Aufenthalt geht es von

dort wieder zurück nach Duisburg. Die Politik strebt derzeit die

mittelfristige Reaktivierung der Walsumbahn für den öffentlichen

Personenverkehr an. Hierzu wurde im Jahre 2023 ein Beschluss beim

Aufgabenträger, dem Verkehrsverbund Rhein-Ruhr, gefasst, um die

Reaktivierung weiter zu forcieren. Wir möchten die Eisenbahn auf

dieser Strecke allerdings schon jetzt wieder „erlebbar“ machen.

So sieht der „Silberling“ von innen aus – Reisen wie

damals...

Der Sonderzug wird gebildet aus einer bzw. zwei

Diesellokomotiven sowie mehreren „Donnerbüchsen“ (für die älteren

unter uns auch als DIE Holzklasse bekannt) und einem „Silberling“,

welche derzeit für planmäßige Ersatzverkehre in teilmodernisierter

Form in der Region wieder zum Einsatz kommen. Für das leibliche Wohl

auf der Fahrt sorgt unser Barwagen.

RVR vergibt 200.000 Euro für interkulturelle Projekte im

Ruhrgebiet

Der Regionalverband Ruhr (RVR) fördert auch 2025

interkulturelle Projekte im Ruhrgebiet mit insgesamt 200.000 Euro.

Die detaillierte Projektliste wurde jetzt vom Ausschuss für Kultur,

Sport und Vielfalt genehmigt. Insgesamt erhalten 34 Vorhaben

Fördersummen zwischen rund 2.000 und 13.000 Euro.

Einzelförderungen unter 5.000 Euro wurden bereits im Vorfeld durch

RVR-Regionaldirektor Garrelt Duin bewilligt, alle weiteren von einer

interfraktionellen Arbeitsgruppe ausgewählt. Die höchste

Einzelförderung erhält der Verein für die solidarische Gesellschaft

der Vielen e.V.

Mit 13.000 Euro unterstützt der Förderfonds

Interkultur das fünfte "Fest der Vielen". Durch die Vorarbeiten zur

Internationale Gartenausstellung IGA 2027 im Ruhrgebiet wird das

Fest nicht mehr auf der gewohnten Fläche im Rheinpark in Duisburg

stattfinden können, einem der Zukunftsgärten der IGA. Stattdessen

soll es drei eintägige Festivals in wechselnden Locations im

Ruhrgebiet geben.

Die Duisburger Ausgabe, die jetzt

gefördert wird, wird unter dem Motto "Fest der Vielen – Roots &

Routes" Sounds der Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter der 1970er und

1980er auf die Bühne bringen. Unterstützt werden auch zahlreiche

kleinere Vorhaben – so zum Beispiel die "Kreative Mühle" in Essen.

In dem Familientreff nehmen ukrainische Eltern mit ihren Kindern

gemeinsam an kulturellen und künstlerischen Veranstaltungen teil.

Sie wird mit 2.090 Euro gefördert.

Für das Online-Projekt

"Tell Tessy Empowerment" stehen 3.290 Euro bereit. Im Rahmen des

Projekts werden Online-Workshops für Zugewanderte und Flüchtlinge im

Kreis Wesel angeboten, darunter Sprachförderung, Bewerbungstraining,

berufliche/schulische Orientierung oder Unterstützungsmöglichkeiten.

Der Förderfonds Interkultur Ruhr ist eine gemeinsame

Initiative des Regionalverbands Ruhr (RVR) und des

NRW-Kulturministeriums. Er unterstützt Projekte mit einem

Schwerpunkt auf der Zusammenarbeit mit Geflüchteten.

Das

Netzwerk Interkultur Ruhr dient dem Austausch zwischen

interkulturellen Initiativen und Organisationen im Ruhrgebiet.

Daneben werden künstlerische Projekte und Koproduktionen in

verschiedenen Städten der Region realisiert. idr

Antragstellung

und weitere Informationen:

http://www.interkultur.ruhr

Frühen Hilfen: Informationscafé zum Thema Elterngeld

Die Frühen Hilfen in Duisburg laden am Freitag, 6.

Juni, von 9.30 bis 11.30 Uhr, zum Informationscafé in die Zentrale

Anlaufstelle auf der Schwanenstraße 5-7 in der Duisburger Innenstadt

ein (Eingang Steinsche Gasse 2). Tanja Ruthert vom Jugendamt gibt

interessierten Eltern und jenen, die es bald werden, umfassende und

hilfreiche Informationen rund um das Thema Elterngeld.

Eine

Anmeldung für die Veranstaltung ist nicht erforderlich. Die Frühen

Hilfen Duisburg bieten ein vielfältiges Beratungsangebot zu allen

Themen rund um Schwangerschaft und Geburt sowie Informationen für

Eltern mit ihren Kindern im Alter von 0 bis 3 Jahren an. Sämtliche

Angebote der Frühen Hilfen in Duisburg sind kostenlos. Für weitere

Auskünfte steht Ihnen das Team der Frühen Hilfen unter 0203/283-8342

zur Verfügung.

„Hitzeschutz jetzt!“ -

BDP unterstützt Hitzeaktionstag 2025 und appelliert in

Richtung Bundesregierung, Deutschland hitzeresilient zu

machen

Die Psychologie kann beim Umgang mit den massiven

und weitreichenden Folgen des Klimawandels einen relevanten Beitrag

bei der Entwicklung von Aktionsplänen und dem Schutz der Bevölkerung

leisten.

Der Berufsverband Deutscher Psychologinnen und

Psychologen (BDP) setzt sich als Mitglied des breiten Bündnisses aus

Akteuren aus dem Gesundheitswesen und weiteren Organisationen für

die Verbesserung des gesundheitlichen Hitzeschutzes ein. Der

Klimawandel ist real und er schreitet voran. Und auch wir in

Deutschland müssen uns auf immer stärkere und bedrohlichere

meteorologische Szenarien einstellen, bei denen laut der Deutschen

Allianz Klimawandel und Gesundheit e. V. (KLUG) Hitze das größte

klimabedingte Gesundheitsrisiko darstellen wird.

Gerade für

ältere und gesundheitlich vorbelastete Menschen bedeuten Hitzewellen

eine besonders starke physische wie auch psychische Belastung. Jedes

Jahr sterben in Deutschland mehrere tausend Menschen an den Folgen.

Hitzeperioden führen in der gesamten Bevölkerung zu einer

eingeschränkten Produktivität und haben Auswirkungen auf das

Wohlbefinden und die Gesundheit der Menschen.

„Trotz dieser

massiven Gesundheitsrisiken sind Deutschland und das deutsche

Gesundheits- und Sozialsystem unzureichend auf Hitzeperioden

vorbereitet. Gleichzeitig ist die Kompetenz der Bevölkerung

unzureichend, Hitzegefahren zu erkennen und sich und besonders

gefährdete Personen entsprechend zu schützen“, beschreibt KLUG die

aktuelle Lage in Deutschland.

Der BDP stimmt dieser

Einschätzung zu. Das Bündnis engagiert sich seit vielen Jahren für

eine wissenschaftlich fundierte Erforschung der Folgen des

Klimawandels sowie die Entwicklung von effektiven Strategien für

mehr Hitzeresilienz unter Berücksichtigung der gesundheitlichen

sowie auch wirtschaftlichen Aspekte. Für einen wirksamen

gesundheitlichen Hitzeschutz der gesamten Bevölkerung in Deutschland

braucht es die entsprechenden gesetzlichen Rahmenbedingungen auf

Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene.

In diesem

Zusammenhang unterstützt der BDP den Forderungskatalog des

Bündnisses. Der Anstieg an Arztbesuchen, Krankenhauseinweisungen und

Notfalldiensteinsätzen führt bereits jetzt zu einer Überlastung des

Gesundheitssystems. Mit Blick auf zukünftige Szenarien im

Zusammenhang mit Hitzeperioden hält der Verband die Einbeziehung der

psychosozialen Notfallversorgung der Bevölkerung für einen

effektiven Katastrophen- und Zivilschutz für absolut erforderlich

und arbeitet bereits jetzt an entsprechenden politischen Positionen.

Im aktuellen Koalitionsvertrag findet sie keine

Berücksichtigung. Neben Hitzeaktionsplänen und strukturellen

Maßnahmen ist eine bevölkerungsbezogene Strategie in Bezug auf

Resilienz und Anpassungsfähigkeit im Hinblick auf klimabewusste

Verhaltensänderungen erforderlich. Auch hier braucht es die

Einbeziehung der psychologischen Expertise in politische

Entscheidungsprozesse sowie in die strategische Klimakommunikation

und Kampagnenarbeit.

Doch auch hier gibt es keine Erwähnung

der Psychologie im aktuellen Koalitionsvertrag. Im Zusammenhang mit

den Bemühungen um einen bewussteren Umgang mit der Klimakrise

engagiert sich der BDP zudem seit längerem in unterschiedlichen

Organisationen und Bündnissen wie der Global Psychology Alliance

(GPA) und in der European Federation of Psychologists‘ Associations

(EFPA), dem europäischen Dachverband europäischer

Psychologenvereinigungen.

Gleichzeitig unterstützt der

Verband als Mitglied oder zeichnende Organisation die Arbeit von

Organisationen wie Psychologists/Psychotherapists for Future (Psy4F)

oder der Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit (KLUG) und hat

kürzlich die Stellungnahme des Deutschen Komitees für

Nachhaltigkeitsforschung mit gezeichnet.

Im letzten Jahr hat

der Verband im BDP-Bericht 2024 „Psychologische Strategien im

Klimawandel: Strategien und Konzepte“ die zentrale Rolle der

Psychologie bei der Bewältigung des Klimawandels und seiner Folgen

in den Fokus genommen.

Trauercafé am

15. Juni im Malteser Hospizzentrum St. Raphael

Der

Verlust eines geliebten Menschen schmerzt und reißt eine große Lücke

in das Leben von Verwandten und Freunden. Die geschulten und

erfahrenen Mitarbeitenden des Malteser Hospizzentrum St. Raphael

bieten unterschiedliche Beratungsangebote für Hinterbliebene. Die

Trauerberatung ist eine Hilfestellung, den schwierigen Übergang in

ein anderes „Weiter-Leben“ während der Trauerphase zu begleiten und

neue Wege zu finden.

Das Trauercafé findet einmal im Monat

im Malteser Hospizzentrum St. Raphael, Remberger Straße 36, 47259

Duisburg, statt. Der nächste Termin ist am 15. Juni von 15.00 bis

16.30 Uhr. Menschen, die nahe stehende Angehörige oder Freunde

verloren haben, können sich hier für die bevorstehenden Wochen

stärken und ihre Erfahrungen mit anderen Betroffenen austauschen.

Begleitet wird das Trauercafé von den geschulten und erfahrenen

Mitarbeitenden des Malteser Hospizzentrum St. Raphael. Eine

Anmeldung für das Trauercafé ist nicht notwendig.

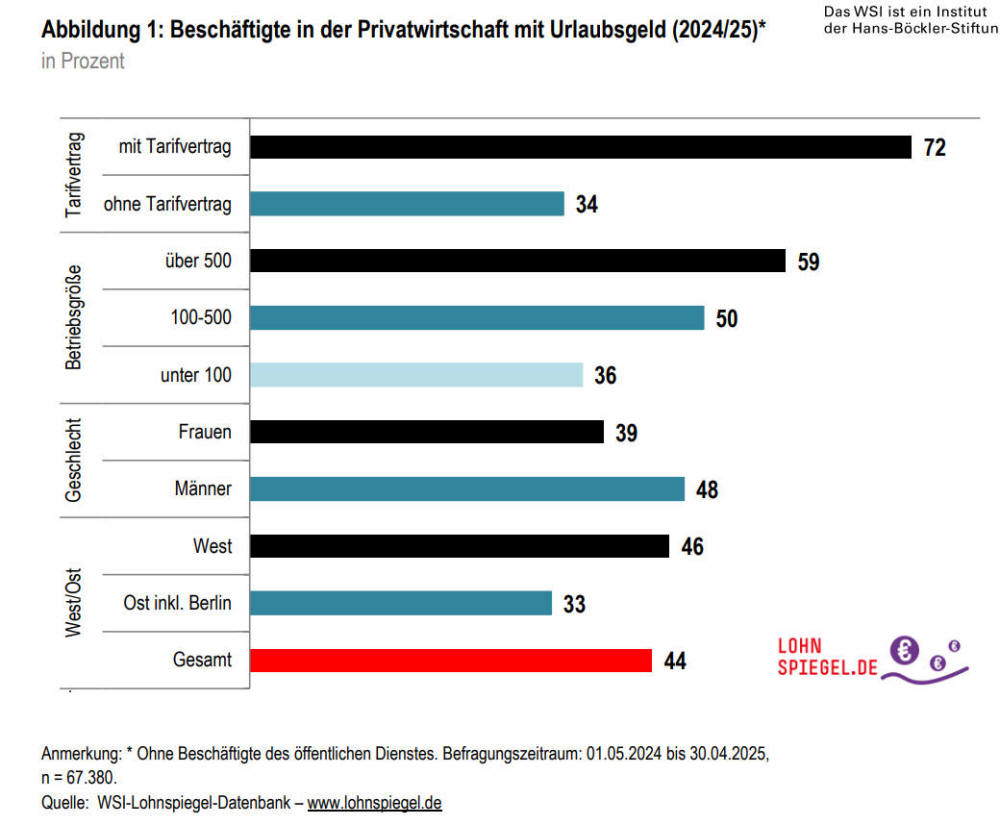

Lediglich 44 Prozent der

Beschäftigten in der Privatwirtschaft erhalten Urlaubsgeld – in

tarifgebundenen Betrieben ist der Anteil mit 72 Prozent deutlich

höher

In den letzten Jahren sind Reisen und Unterkünfte

fast überall deutlich teurer geworden. Für viele Beschäftigte ist

deshalb das zumeist im Juni oder Juli ausgezahlte Urlaubsgeld ein

wichtiger Faktor, um sich den wohlverdienten Jahresurlaub leisten zu

können. Allerdings erhält mit 44 Prozent noch nicht einmal die

Hälfte aller Beschäftigten in der Privatwirtschaft Urlaubsgeld.

Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Online-Befragung des

Internet-Portals Lohnspiegel.de, das vom Wirtschafts- und

Sozialwissenschaftlichen Institut (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung

betreut wird. Für die Analyse wurden die Angaben von mehr als 67.000

Beschäftigten aus dem Zeitraum von Anfang Mai 2024 bis Ende April

2025 ausgewertet.

Ob Beschäftigte Urlaubsgeld erhalten oder

nicht, hängt von mehreren Faktoren ab. Der mit Abstand wichtigste

ist, ob im Betrieb ein Tarifvertrag gilt: In tarifgebundenen

Betrieben der Privatwirtschaft erhalten 72 Prozent der Befragten

Urlaubsgeld, verglichen mit 34 Prozent in Betrieben ohne

Tarifvertrag.

„Wer in einem Betrieb mit Tarifvertrag arbeitet, hat also

deutlich bessere Aussichten auf Urlaubsgeld. Zugleich ist in

tarifgebundenen Betrieben in der Regel auch das Grundgehalt höher

als ohne Tarifvertrag“, sagt WSI-Lohnexperte Dr. Malte Lübker.

„Tarifverträge lohnen sich also für die Beschäftigten nicht nur zur

Urlaubszeit, sondern das ganze Jahr über.“

Einfluss von

Beschäftigten- und Betriebsmerkmalen auf das Urlaubsgeld

Neben

der Tarifbindung gibt es eine Reihe weiterer Strukturmerkmale, die

die Zahlung von Urlaubsgeld beeinflussen (ebenfalls Abbildung 1 in

der pdf-Version). Ein wichtiges Merkmal ist z. B. die Betriebsgröße.

Demnach erhalten 59 Prozent der Arbeitnehmer*innen in

Großunternehmen mit mehr als 500 Beschäftigten Urlaubsgeld gegenüber

lediglich 36 Prozent in kleineren Betrieben mit weniger als 100

Beschäftigten.

Auch der regionale Standort der Unternehmen

spielt eine wichtige Rolle: So ist die Wahrscheinlichkeit, in

Westdeutschland Urlaubsgeld zu erhalten, mit 46 Prozent der

Beschäftigten deutlich höher als in Ostdeutschland mit 33 Prozent.

Sowohl bei der Betriebsgröße als auch bei dem regionalen Standort

spielt wiederum auch die Tarifbindung eine wichtige Rolle, da

größere Unternehmen wesentlich häufiger tarifgebunden sind und die

Tarifbindung in Ostdeutschland immer noch unter dem westdeutschen

Niveau liegt.

Schließlich haben Frauen mit 39 Prozent

deutlich seltener Aussicht auf Urlaubsgeld als Männer mit 48

Prozent. Dies lässt sich im Wesentlichen auf eine für Frauen

ungünstige Verteilung der Beschäftigtenzahlen nach Betriebsgrößen

und Berufsgruppen zurückführen. „Die Zahlen machen deutlich, dass

eine höhere Tarifbindung ein wichtiger Faktor ist, um die

Ungleichheit am Arbeitsmarkt zu reduzieren“, sagt Prof. Dr. Bettina

Kohlrausch, die wissenschaftliche Direktorin des WSI.

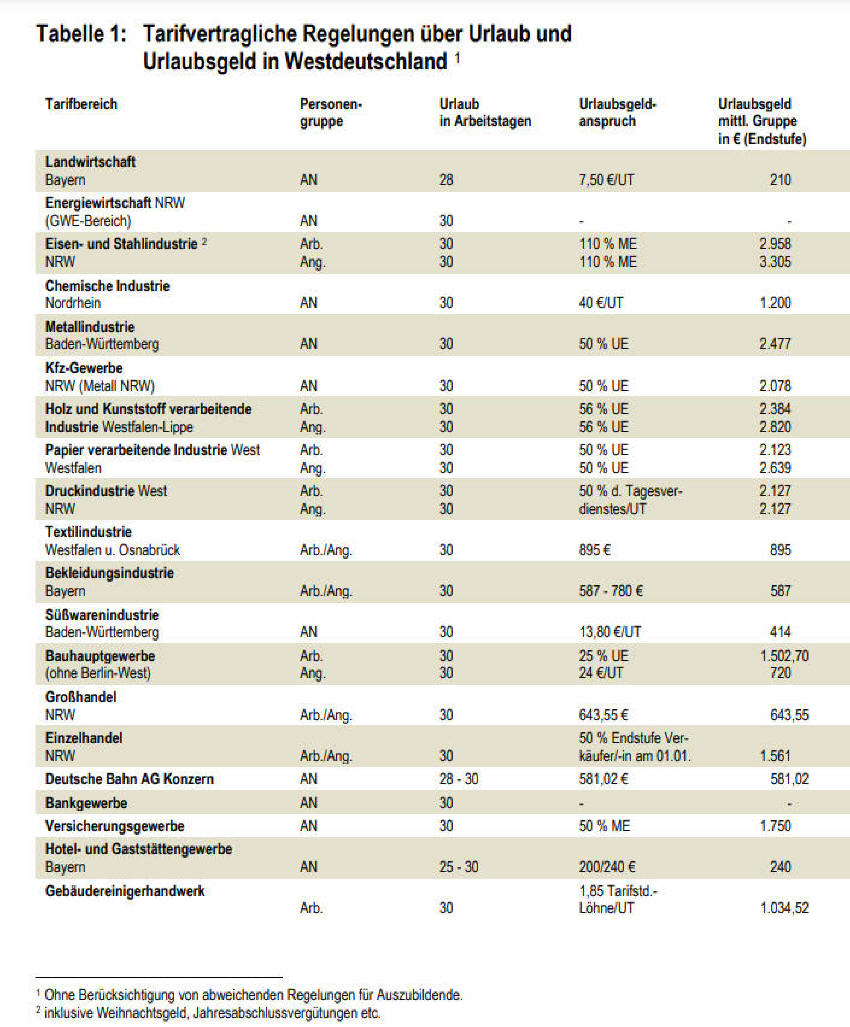

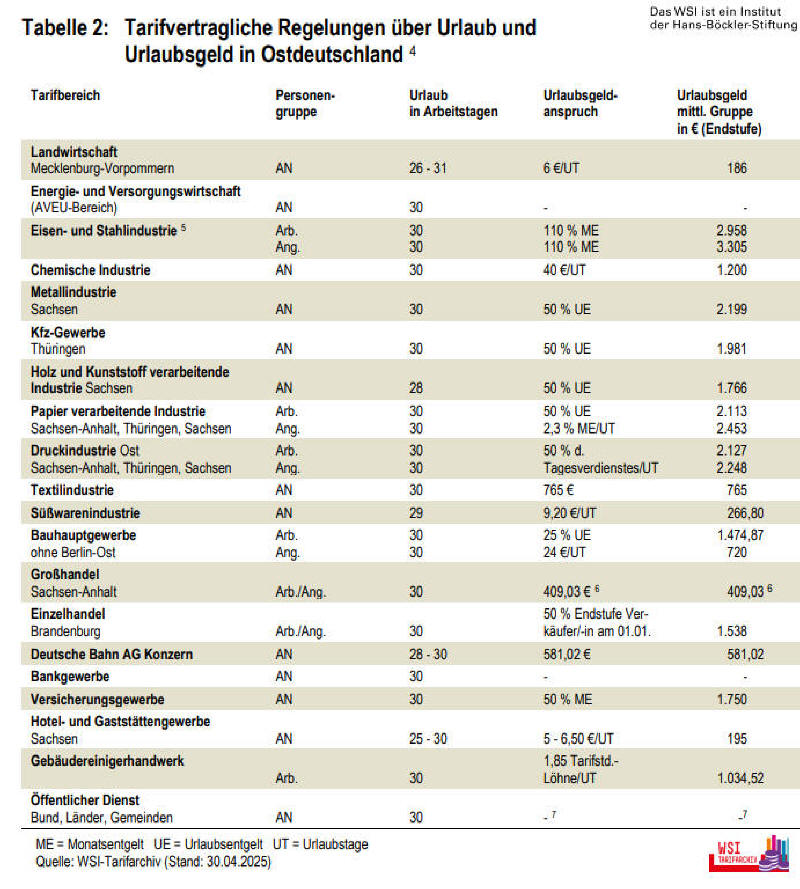

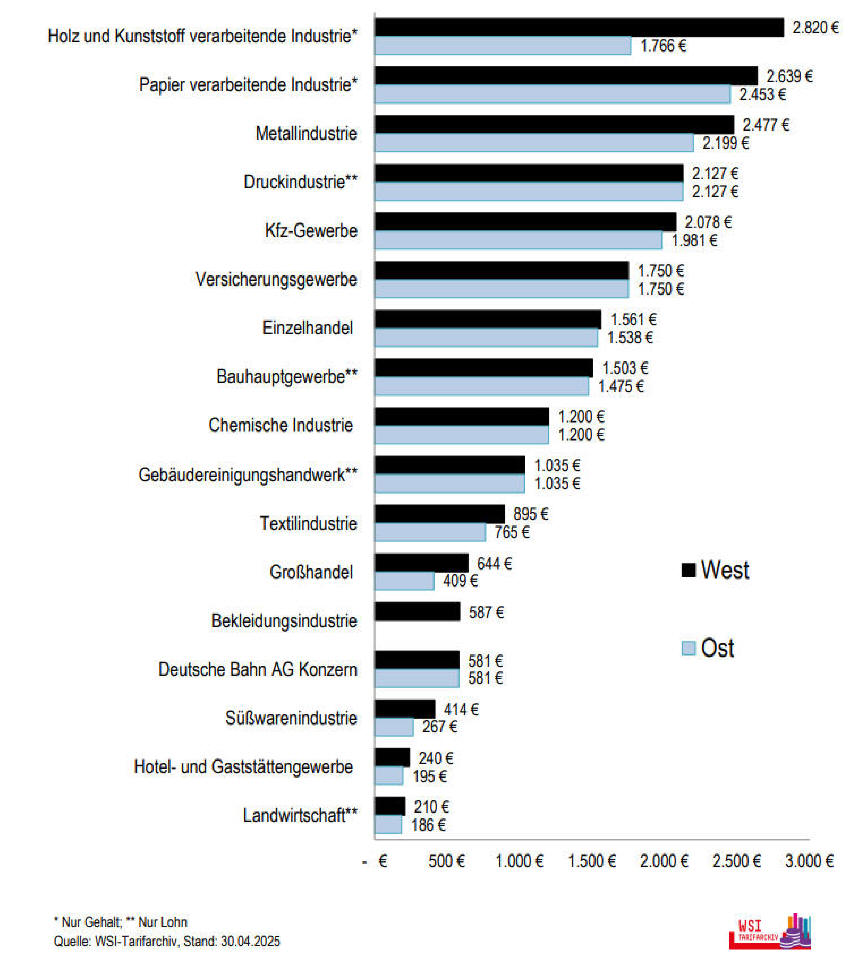

Große

Unterschiede in der Höhe des tariflichen Urlaubsgeldes

Wie hoch

das tarifliche Urlaubsgeld ausfällt, hängt von den genauen

Regelungen in den einzelnen Tarifverträgen ab. Diese unterscheiden

sich zum Teil erheblich: Die Spannbreite reicht von 186 Euro für die

Beschäftigten in der Landwirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern bis zu

2.820 Euro für die Angestellten der Holz und Kunststoff

verarbeitenden Industrie im Tarifbezirk Westfalen-Lippe.

Dies zeigt eine aktuelle Auswertung des WSI-Tarifarchivs für

ausgewählte Tarifbranchen. Die Angaben beziehen sich jeweils auf

Beschäftigte in der mittleren Vergütungsgruppe (ohne

Berücksichtigung von Zulagen/Zuschlägen, bezogen auf die Endstufe

der Urlaubsdauer). In den meisten Tarifbereichen ist die Höhe des

Urlaubsgeldes vom Tarifentgelt abhängig, in einigen Bereichen wird

hingegen lediglich ein pauschaler Betrag bezahlt.

„Überall dort, wo vergleichsweise hohe Tariflöhne gezahlt

werden, fällt auch das Urlaubsgeld deutlich üppiger aus“, sagt der

Leiter des WSI-Tarifarchivs, Prof. Dr. Thorsten Schulten. „In den

klassischen Niedriglohnbranchen wird hingegen in der Regel nicht nur

ein niedrigeres Urlaubsgeld gezahlt. Die Chance, überhaupt eine

entsprechende Sonderzahlung zu erhalten, ist aufgrund der

niedrigeren Tarifbindung auch deutlich geringer“, so Schulten.

Zu den Branchen mit relativ niedrigem Urlaubsgeld gehört neben

der Landwirtschaft auch das Hotel- und Gaststättengewerbe. In Bayern

erhalten Tarifbeschäftigte dort 240 Euro extra, in Sachsen sind es

195 Euro. Mit Beträgen zwischen 1.000 und 2.500 Euro sind die

Sonderzahlungen demgegenüber z. B. in der Papier verarbeitenden

Industrie, in der Metallindustrie, in der Druckindustrie, im

Kfz-Gewerbe, im Versicherungsgewerbe, im Einzelhandel, im

Bauhauptgewerbe und in der Chemischen Industrie erheblich höher.

In einigen Branchen oder Großunternehmen, in denen bundesweite

Tarifverträge gelten, gibt es auch beim Urlaubsgeld keine

Ost-West-Unterschiede mehr. Hierzu zählen etwa das

Versicherungsgewerbe, das Gebäudereinigungshandwerk und die Deutsche

Bahn AG. Auch in der Druckindustrie und der Chemischen Industrie

gibt es ein einheitliches Urlaubsgeld.

In Branchen, in denen

regional differenzierte Tarifverträge abgeschlossen werden, bestehen

hingegen auch bei der Höhe des Urlaubsgeldes regionale Unterschiede.

Besonders ausgeprägt sind die Unterschiede in der Holz und

Kunststoff verarbeitenden Industrie.

Im öffentlichen Dienst

gibt es kein gesondertes Urlaubsgeld mehr, da dies seit der

Tarifreform des Jahres 2005 zusammen mit dem Weihnachtsgeld als

einheitliche Jahressonderzahlung im November ausgezahlt wird. Auch

im Bankgewerbe und in einigen Branchentarifverträgen der

Energiewirtschaft gibt es kein tarifliches Urlaubsgeld. Eine

Besonderheit gilt in der Eisen- und Stahlindustrie: Dort ist die

Höhe der jährlichen Sonderzahlungen auf insgesamt 110 Prozent einer

Monatsvergütung festgelegt – wobei offengelassen wird, wie sich dies

auf Urlaubs- und Weihnachtsgeld verteilt.

In 11 von 17 hier

untersuchten Branchen mit tariflichem Urlaubsgeld hat sich dieses

gegenüber dem Vorjahr erhöht. Steigerungen gab es insbesondere in

jenen Branchen, in denen das Urlaubsgeld als Prozentsatz der

Tarifentgelte festgelegt wird und in denen Tarifverhandlungen

stattfanden. Am stärksten wurde das Urlaubsgeld mit 8,1 Prozent für

die Arbeiter*innen im Bauhauptgewerbe angehoben. In den übrigen

Branchen stieg das Urlaubsgeld zwischen 3,0 und 5,5 Prozent.

Neben einem Plus an Geld begründen Tarifverträge auch einen Anspruch

auf mehr Urlaubstage: Während Beschäftigten nach dem

Bundesurlaubsgesetz nur 20 Tage Jahresurlaub zustehen (bei einer 5

Tage Woche), liegt der Standard in Tarifverträgen – mit wenigen

Ausnahmen – bei 30 Tagen bezahltem Urlaub pro Jahr (vgl. Tabellen 1

und 2).

Große Begegnung und leise

Töne beim Ökumenischen Pfingst-Gottesdienst im Landschaftspark

Auch in diesem Jahr laden evangelische und katholische

Kirchengemeinden aus dem Duisburger Norden wieder zum

Open-Air-Gottesdienst am Pfingstmontag in die Gießhalle im

Landschaftspark Nord ein.

Die ökumenische Feier am 9. Juni steht

unter der poetischen Überschrift „Gott ist in den leisen Tönen“.

Pfarrer Frank Hufschmidt predigt zur Bibelstelle 1. Könige

19,11-13 unter der Überschrift „Leise Töne“ und das ökumenische

Vorbereitungsteam unter der Leitung von Christa Scholten-Herbst wird

mit Fächern überraschen, die die Aufschrift „Gott ist in den leisen

Tönen“ tragen – es darf gebastelt werden. Die passenden,

harmonischen Töne zum ökumenischen Gottesdienst finden wieder der

Chor „Unisono“ und die Band St. Hildegard unter der Leitung von

Markus Kämmerling.

Der Gottesdienst beginnt um 12 Uhr,

Einlass ist um 11.30 Uhr. Am Eingang werden die Besucherinnen und

Besucher mit festlicher Posaunenmusik empfangen. In den letzten

Jahren kamen jeweils rund 500 Menschen zu diesem

Gemeinschaftserlebnis zur Gießhalle.

Ökumenischer Pfingst-Gottesdienst im Landschaftspark 2022 (Foto:

Bartosz Galus).

Kirchenkneipe in Neudorf -

Gemeinde lädt zum Auspannen ein

Am Freitag, 13. Juni

2025 gibt es in der Evangelischen Kirchengemeinde Hochfeld-Neudorf

eine gute Gelegenheit zum Auspannen und zum gemütlichen

Wochenausklang: Um 18 Uhr geht es in Gemeinschaft mit anderen beim

Klönen um Gott und die Welt, denn im Gemeindezentrum an der

Gustav-Adolf-Str. 65 öffnet wieder die Kirchenkneipe. Engagierte,

die die Aktion vorbereiten, laden herzlich zum Klönen ein. Infos zur

Gemeinde gibt es im Netz unter

www.hochfeld-neudorf.de

Zweitägiges Gemeindefest rund um den Kirchturm am

Ostacker – mit Abschied von Pfarrer Klemm

Zum

traditionellen Gemeindefest rund um den Turm der Markuskirche am

Ostackerweg 75 lädt die Evangelische Kirchengemeinde Ruhrort-Beeck

auch in diesem Jahr ein. Das Fest steigt am Samstag, 14. Juni 2025

um 15 Uhr, wenn es im Biergarten Getränke, Gegrilltes, Kaffee und

Waffeln gibt und von der Bühne Musik von den „Stellwerkern“,

„Monster Of Liedernachspieling“, „Green Lemonade“ den „Wahren

Freuenden“ Gute-Laune-Musik zum Tanzen, Hören und Mitsingen

erklingt.

Am Sonntag, 15. Juni geht es mit dem

Open-Air-Gottesdienst um 10.30 Uhr weiter, bei dem Pfarrer Rüdiger

Klemm festlich in den Ruhestand verabschiedet wird. Ab 11.30 Uhr

übernehmen die Jüngeren die Gemeindewiese mit Spiel und Spaß in

Beschlag und das Bühnenprogramm mit Tanz und Tombola startet.

Zum Genuss kommen internationale Leckereien und natürlich

Kaffee, Kuchen und Waffeln hinzu. Der Erlös wird für die Suppenküche

der Gemeinde, die Erneuerung der Bestuhlung im Café und die

Umgestaltung des Kirchplatzes verwendet. Ein Teil des Erlöses geht

an das Frauenhaus Duisburg, der andere zur Erhaltung der

Markuskirche. Infos zur Gemeinde gibt es im Netz unter

www.ruhrort-beeck.ekir.de.

Pfarrerin Esther Immer am

Service-Telefon der evangelischen Kirche in Duisburg

„Zu welcher Gemeinde gehöre ich?“ oder „Wie kann ich in die Kirche

eintreten?“ oder „Holt die Diakonie auch Möbel ab?“: Antworten auf

Fragen dieser Art erhalten Anrufende beim kostenfreien

Servicetelefon der evangelischen Kirche in Duisburg.

Es ist

unter der Rufnummer 0800 / 12131213 auch immer montags von 18 bis 20

Uhr besetzt, und dann geben Pfarrerinnen und Pfarrer Antworten auf

Fragen rund um die kirchliche Arbeit und haben als Seelsorgende ein

offenes Ohr für Sorgen und Nöte. Das Service-Telefon ist am Montag,

9. Juni 2025 von Esther Immer, Pfarrerin in der Evangelischen

Kirchengemeinde Obermeiderich und Seelsorgerin den Evangelischen

Diensten Duisburg, besetzt.

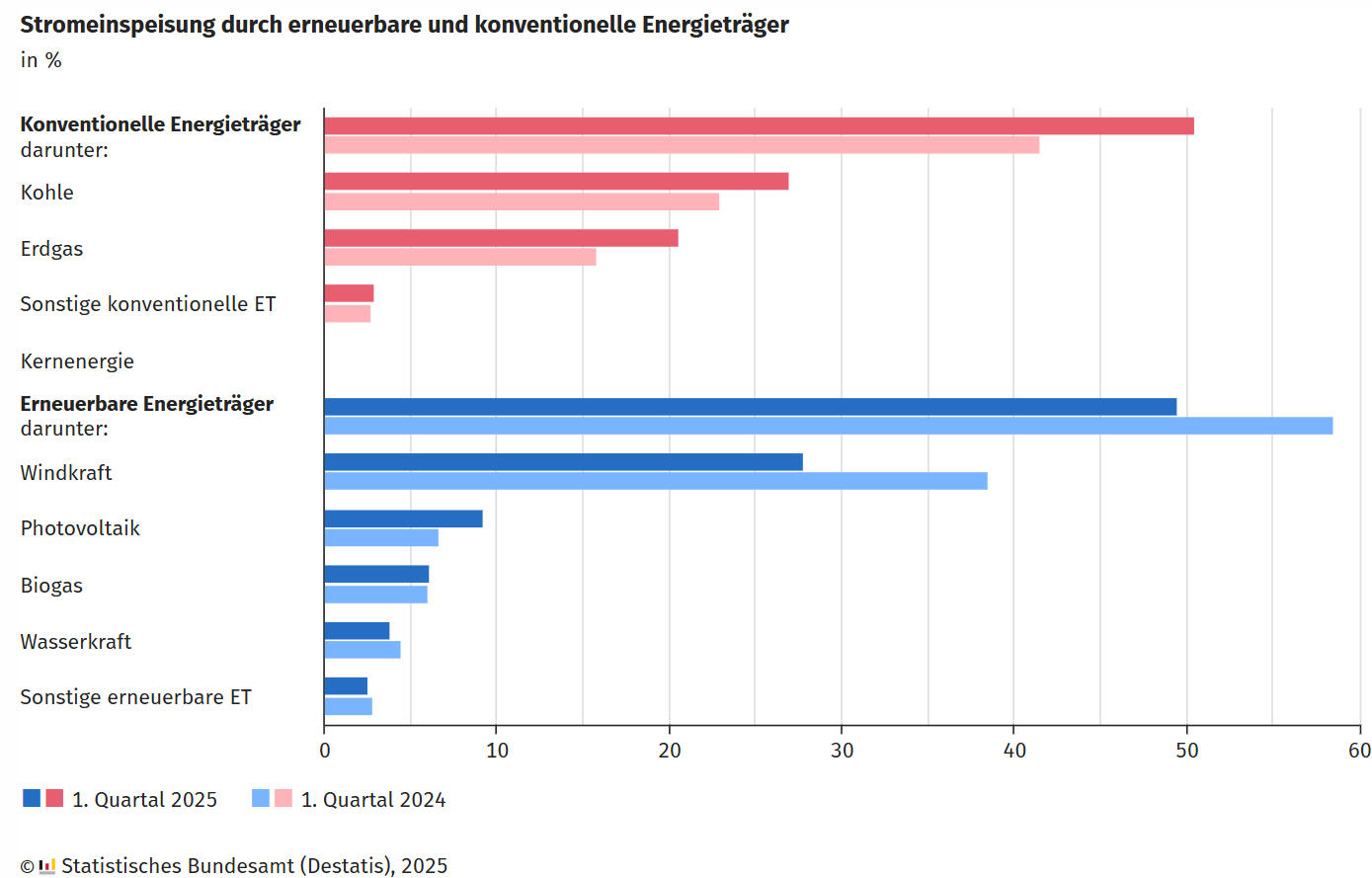

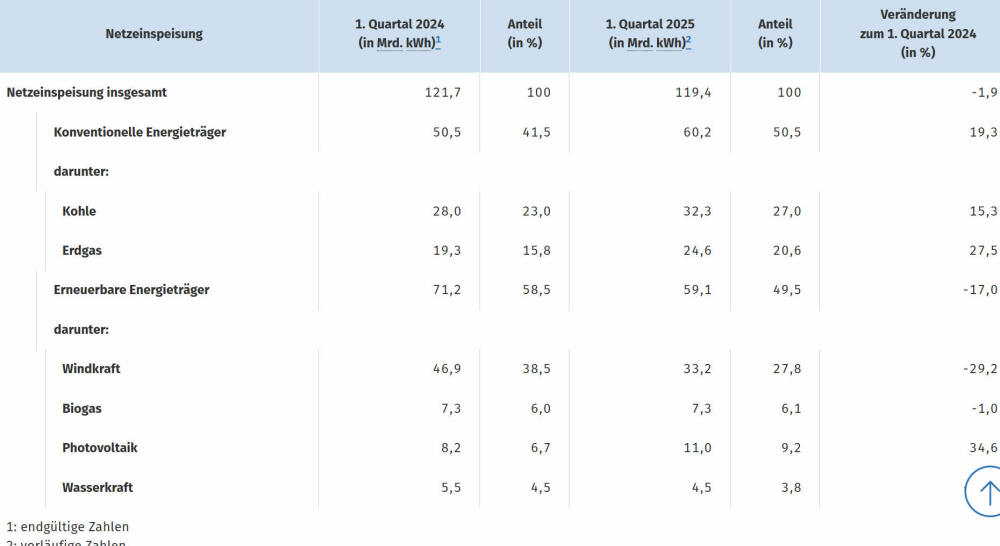

Stromerzeugung im 1. Quartal 2025 mehrheitlich aus

fossilen Quellen

Insgesamt 1,9 % weniger Strom ins Netz

eingespeist als im Vorjahresquartal –Stromimporte steigen um 14,9 %,

Exporte sinken leicht um 3,0 %

Stromerzeugung aus

erneuerbaren Energien sinkt um 17,0 %, konventionelle Stromerzeugung

steigt um 19,3 % gegenüber dem Vorjahresquartal Stromerzeugung aus

Windkraft sinkt im Vorjahresvergleich um 29,2 %, demgegenüber 15,3 %

mehr Kohlestrom.

Im 1. Quartal 2025 wurden in Deutschland

119,4 Milliarden Kilowattstunden Strom produziert und in das

Stromnetz eingespeist. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis)

nach vorläufigen Ergebnissen mitteilt, waren das 1,9 % weniger Strom

als im 1. Quartal 2024 (121,7 Milliarden Kilowattstunden). Etwas

mehr als die Hälfte des inländisch erzeugten Stroms (50,5 %) stammte

aus konventionellen Energieträgern.

Insgesamt stieg die

Stromerzeugung aus diesen fossilen Quellen gegenüber dem

Vorjahresquartal um 19,3 % auf 60,2 Milliarden Kilowattstunden. Im

1. Quartal 2024 hatte der Anteil der Stromerzeugung aus fossilen

Quellen noch bei 41,5 % gelegen.

Demgegenüber sank die

Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen im 1. Quartal 2025 im

Vergleich zum Vorjahresquartal um 17,0 % auf 59,1 Milliarden

Kilowattstunden und einen Anteil von 49,5 % an der gesamten

inländischen Stromproduktion (1. Quartal 2024: 58,5 %).

Damit war die Stromerzeugung aus konventionellen Energieträgern im

1. Quartal 2025 erstmals seit dem 1. Quartal 2023 höher als die

Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien.

Windarmes Quartal führt zu Rückgang der Stromerzeugung aus

erneuerbaren Energien Der Rückgang der Stromerzeugung aus

erneuerbaren Energien im 1. Quartal 2025 lag vor allem an einer

deutlichen Abnahme der Stromerzeugung aus Windkraft. Im Vergleich

zum Vorjahresquartal sank die Stromproduktion aus Windkraft um

29,2 % auf 33,2 Milliarden Kilowattstunden, wodurch ihr Anteil am

gesamten inländisch produzierten Strommix auf 27,8 % fiel

(1. Quartal 2024: 38,5 %).

Maßgebliche Ursache für den

Rückgang war ein außergewöhnlich windarmes erstes Quartal.

Einen ähnlich niedrigen Anteil von Windenergie an der Stromerzeugung

in einem 1. Quartal hatte es zuletzt 2021 mit 24,2 % gegeben.

Trotzdem war Windkraft im 1. Quartal 2025 weiterhin der wichtigste

Energieträger zur Stromerzeugung.

Im Gegensatz zur

Windenergie stieg die Stromerzeugung aus Photovoltaik im Vergleich

zum Vorjahresquartal um 34,6 % auf 11,0 Milliarden Kilowattstunden.

Damit erhöhte sich ihr Anteil am gesamten Strommix auf 9,2 %

(1. Quartal 2024: 6,7 %). Stromerzeugung aus fossilen Energieträgern

steigt – Kohle nur knapp hinter Windkraft

Die niedrigere

Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen wurde im 1. Quartal

2025 überwiegend durch den Betrieb konventioneller Kraftwerke

ausgeglichen. Bei den fossilen Energien stieg die Stromerzeugung aus

Erdgas im Vergleich zum Vorjahresquartal besonders stark um 27,5 %

auf 24,6 Milliarden Kilowattstunden.

Damit erreichte Erdgas

einen Anteil von 20,6 % an der gesamten inländischen Stromerzeugung

(1. Quartal 2024: 15,8 %). Auch die Stromproduktion aus Kohle legte

spürbar zu: Sie stieg gegenüber dem 1. Quartal 2024 um 15,3 % auf

32,3 Milliarden Kilowattstunden. Damit machte Kohle 27,0 % am

Energiemix bei der Stromerzeugung aus (1. Quartal 2024: 23,0 %) und

lag nur knapp unter dem Anteil der Windenergie.

Mehr

Stromimporte als -exporte im 1. Quartal 2025 Im 1. Quartal 2025

verzeichnete Deutschland einen Anstieg der Stromimporte um 14,9 %

gegenüber dem Vorjahresquartal. Insgesamt wurden 19,3 Milliarden

Kilowattstunden Strom importiert (1. Quartal 2024: 16,8 Milliarden

Kilowattstunden). Die Stromexporte gingen dagegen um 3 % zurück auf

16,2 Milliarden Kilowattstunden (1. Quartal 2024: 16,7 Milliarden

Kilowattstunden).

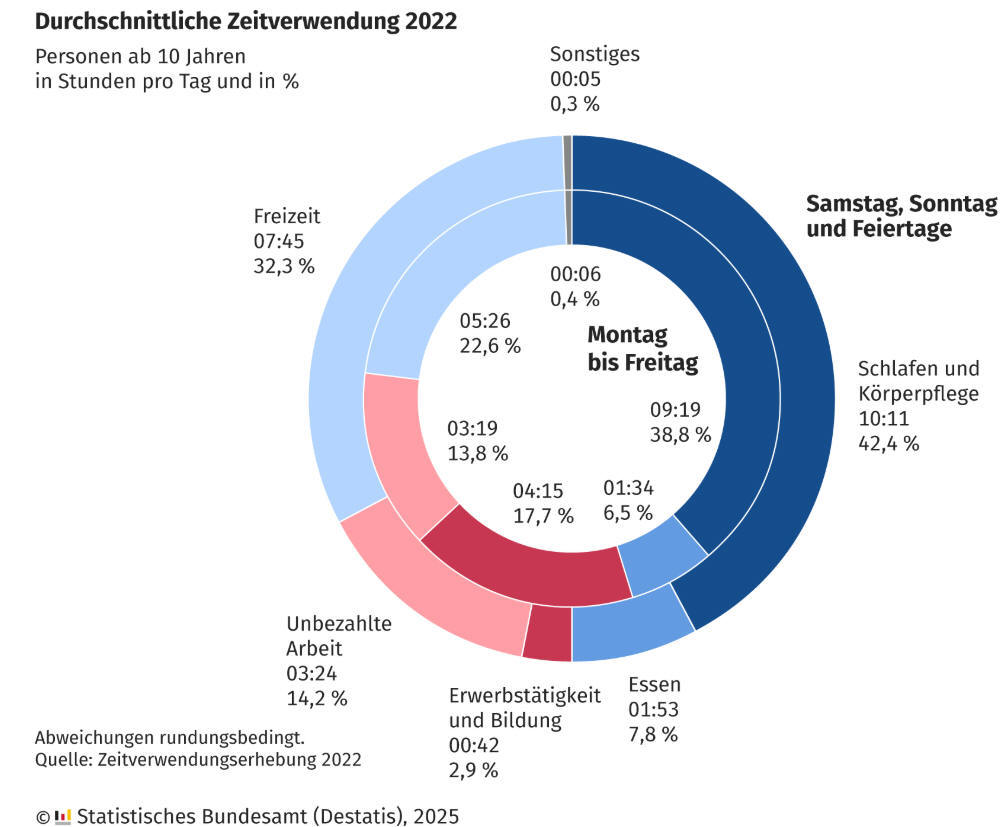

Fast 2,5 Stunden mehr Zeit für Freizeitaktivitäten an

Wochenenden als unter der Woche

• Personen ab 10 Jahren

verbringen an Wochenenden und Feiertagen im Schnitt gut 7,5 Stunden

mit Freizeitaktivitäten, an Werktagen knapp 5,5 Stunden

• Männer

wenden mehr Zeit für Freizeitaktivitäten auf als Frauen

• Rund

ein Drittel der Freizeit wird mit Fernsehen verbracht

Ob

drinnen oder draußen, ob aktiv oder entspannt: Viele Menschen in

Deutschland genießen am langen Pfingstwochenende ihre Freizeit. Im

Schnitt verbringen Personen ab 10 Jahren an Wochenenden und

Feiertagen 7 Stunden und 45 Minuten am Tag mit Freizeitaktivitäten.

Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach revidierten

Ergebnissen der Zeitverwendungserhebung 2022 mitteilt, sind das fast

2,5 Stunden mehr als unter der Woche (5 Stunden und 26 Minuten

montags bis freitags). Zu den Freizeitaktivitäten zählen unter

anderem die Mediennutzung (etwa Fernsehen oder Lesen), Sport, Hobbys

sowie die Pflege sozialer Kontakte. Bei den Zeitangaben ist zu

berücksichtigen, dass es sich um Durchschnittswerte beispielsweise

über Jung und Alt, Männer und Frauen, Erwerbstätige und

Nichterwerbstätige handelt.

Männer und Jungen wenden mehr

Zeit für Freizeit auf als Frauen und Mädchen

Männer und Jungen

ab 10 Jahren verbringen an Wochenenden und Feiertagen im Schnitt

8 Stunden und 5 Minuten mit Freizeitaktivitäten. Frauen und Mädchen

ab 10 Jahren wenden hingegen mit 7 Stunden und 23 Minuten weniger

Zeit dafür auf.

Auch unter der Woche verbringen Männer und

Jungen mit 5 Stunden und 38 Minuten durchschnittlich mehr Zeit mit

Freizeitaktivitäten als Frauen und Mädchen mit 5 Stunden und

17 Minuten. Der Unterschied ist unter der Woche mit durchschnittlich

21 Minuten jedoch deutlich geringer als an Wochenenden und

Feiertagen mit 42 Minuten.

Rund ein Drittel der Freizeit

wird mit Fernsehen verbracht Betrachtet man sowohl Werktage als auch

Wochenend- und Feiertage zusammen, verbringen Personen

ab 10 Jahren im Schnitt 6 Stunden und 9 Minuten am Tag mit

Freizeitaktivitäten. Dabei wird rund ein Drittel dieser Zeit

(2 Stunden und 7 Minuten) mit Fernsehen und Streaming verbracht.

Für soziale Kontakte und Geselligkeit wie Gespräche und

Telefonate einschließlich der Nutzung sozialer Medien, Besuch

empfangen, private Treffen oder Ausgehen in Cafés wird im Schnitt

1 Stunde und 15 Minuten pro Tag aufgewendet. Mit kulturellen

Tätigkeiten wie Lesen, Musik hören, Kino oder Ausflüge werden im

Schnitt 53 Minuten pro Tag verbracht. Jeweils gut eine halbe Stunde

wird für Sport sowie die Nutzung von Computern und Smartphones (ohne

Kommunikation) aufgewendet.