|

'Tagesaktuell' - Redaktion Harald Jeschke | Sonderseiten |

• Sitemap •

Archiv

• 25. Kalenderwoche:

18. Juni

•

Baustellen •

DVG-Umleitung •

Bahn-VRR

Donnerstag, 19. Juni 2025

Reger Reiseverkehr rund um Fronleichnam

Stauprognose für den 18. bis 22. Juni / Ferienende in

Bayern und Baden-Württemberg

© imago images/Wolfgang Maria Weber

Auf den deutschen

Autobahnen droht ab Mitte der Woche zeitweise dichter Verkehr.

Anlass ist der Feiertag Fronleichnam am Donnerstag, der in mehreren

Bundesländern arbeitsfrei ist, darunter Bayern, Baden-Württemberg,

Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und das Saarland, Teile

Sachsens und Thüringens.

Viele nutzen die Gelegenheit für einen

Kurzurlaub. Der ADAC rechnet bereits ab Mittwochnachmittag mit einem

deutlich erhöhten Verkehrsaufkommen auf den Fernstraßen.

Außerdem enden in Bayern und Baden-Württemberg die zweiwöchigen

Pfingstferien, weshalb sich am Samstag besonders viele Urlauber auf

dem Heimweg befinden werden. Der Rückreiseverkehr erreicht dann

seinen Höhepunkt. Vor allem auf den Routen in Richtung Norden muss

mit Staus gerechnet werden.

Auch am Sonntagnachmittag wird es

auf den Autobahnen voll werden. Dann kehren zahlreiche Kurzurlauber

zurück. Besonders betroffen sind erneut die Fernstraßen im Süden

sowie die Autobahnen rund um die Ballungsräume.

Der Mittwoch

vor Fronleichnam (29./30. Mai) zählte 2024 zu den zehn staureichsten

Tagen des Jahres. Auch diesmal dürfte der Mittwoch der

verkehrsreichste Tag der Woche werden. Vergleichsweise ruhig wird

hingegen der Freitag bleiben.

Besonders belastete Strecken

(in beiden Richtungen):

Fernstraßen zur und von der Nord- und

Ostsee

A1 Köln – Dortmund – Münster – Osnabrück – Bremen –

Hamburg

A2 Dortmund – Hannover – Braunschweig – Magdeburg

A1/A3/A4 Kölner Ring

A3 Passau – Nürnberg – Frankfurt –

Oberhausen

A4 Görlitz – Dresden – Chemnitz

A5 Basel –

Karlsruhe – Heidelberg

A6 Nürnberg – Heilbronn – Mannheim

A7

Flensburg – Hamburg / Füssen – Ulm – Würzburg

A8 Salzburg –

München – Stuttgart – Karlsruhe

A9 München – Nürnberg – Leipzig

A10 Berliner Ring

A24 Hamburg – Berliner Ring

A61

Mönchengladbach – Koblenz – Ludwigshafen

A81 Singen – Stuttgart –

Heilbronn

A93 Kufstein – Inntaldreieck

A95/B2

Garmisch-Partenkirchen – München

A96 Lindau – München

A99

Umfahrung München

Auch im benachbarten Ausland gerät der

Reiseverkehr zeitweise ins Stocken. In Österreich und der Schweiz

ist Fronleichnam ebenfalls ein Feiertag. Insbesondere auf den

klassischen Urlauberrouten wie der Brenner-, Inntal-, und

Tauernautobahn,- sowie der Schweizer Gotthard-Route besteht

Staugefahr.

Auch Rückreisende aus Kroatien müssen auf den

Fernstraßen Richtung Deutschland mit Verzögerungen rechnen. An den

Grenzübergängen Suben (A3), Walserberg (A8) und Kiefersfelden (A93)

kann es bei der Einreise nach Deutschland zu längeren Wartezeiten

kommen.

Chance für Straßen, Schienen, Schleusen

NRW braucht Sondervermögen der Bundesregierung

Duisburg – einer der wichtigsten Logistik-Standorte in

Europa. Mit dem größten Binnenhafen der Welt. Eine marode

Infrastruktur zeigt sich hier besonders schnell. Staus und gesperrte

Brücken belasten die Wirtschaft an Rhein und Ruhr. Beim

Verkehrspolitischen Talk der IHK NRW mit Minister Oliver Krischer in

Duisburg ging es darum, wie die Mobilität schnell verbessert werden

kann. Denn die Unternehmer blicken voller Sorge auf die Situation.

„Unsere Brücken in Nordrhein-Westfalen bröckeln. An Rhein

und Ruhr gibt es besonders viele davon. Damit unsere Region ein

Hotspot für Logistik bleibt, muss mehr Geld fließen in Straßen,

Schienen und Schleusen“, betonte Werner Schaurte-Küppers, Präsident

der Niederrheinischen IHK.

Schaurte-Küppers sieht das

Sondervermögen der Bundesregierung als Chance für NRW: „Die

Bundesregierung sollte dort investieren, wo das Geld am dringendsten

benötigt wird. Und wo es am besten Wirkung entfalten kann: bei uns

in NRW. Der Güterverkehr leidet unter der schlechten Infrastruktur.

Auch für Dienstleister und Kunden sind Staus und Umwege unzumutbar.

Sie verlieren Zeit und Geld. Diese Verschwendung ist unnötig.“

In der Diskussion machten Experten deutlich: Die Logistik

befindet sich im Wandel. Grün, innovativ und smart zu werden, ist

das Ziel der Branche. Damit das gelingt, muss die Basis stimmen.

„Am Niederrhein und in NRW gibt es viel zu tun bei der

Verkehrs-Infrastruktur. Unsere Unternehmen stehen bereit, den

NRW-Verkehrsminister bei seinen Initiativen in Berlin zu

unterstützen“, so der IHK-Präsident.

Verkehrsminister Oliver

Krischer machte deutlich, dass das Sondervermögen alleine nicht

ausreiche. Es brauche einfache, pragmatische Zugänge zu den Mitteln,

konkrete Bedarfe müssten frühzeitig benannt werden, um

handlungsfähig zu sein. Zudem warb Krischer für einen dauerhaften

Infrastrukturfonds, um langfristig planen und investieren zu können.

Projekte in den Schubladen gebe es genug – jetzt komme es auf den

politischen Willen und die schnelle Umsetzung an.

Forderungen der IHKs in NRW an Landesregierung

Beim

Verkehrspolitischen Talk in Duisburg überreichte Ralf Stoffels,

Präsident von IHK NRW, die Forderungen der Wirtschaft an Minister

Krischer. Das Land müsse die Verkehrsnetze stärken. Neben einer

verlässlichen Finanzierung brauche es auch schnellere Verfahren für

Planung und Genehmigung. Um Kommunen bei Großprojekten zu

unterstützen, soll eine eigene Planungs- und Projektgesellschaft

entstehen. Etwas Ähnliches gibt es bereits auf Bundesebene. Darüber

hinaus heißt es: mehr Anreize für Unternehmen schaffen, damit sie

investieren. Verkehrsträger stärker vernetzen. Und Möglichkeiten

schaffen, Wasserstoff und Strom zu laden.

Beim Verkehrspolitischen Talk von IHK NRW in Duisburg diskutierten

Ralf Stoffels (Präsident IHK NRW, r.) und Werner Schaurte-Küppers

(Präsident Niederrheinische IHK, M.) mit NRW-Verkehrsminister Oliver

Krischer (l.), wie Straßen, Schienen und Schleusen schnell

verbessert werden können. Journalistin Désirée Rösch führte durch

die Veranstaltung. Foto: Niederrheinische IHK/Bettina Engel-Albustin

Die DVG weicht für Straßenbauarbeiten in Homberg vom Linienweg

ab

Von Montag, 23. Juni, circa 6 Uhr, bis voraussichtlich

Freitag, 18. Juli, Betriebsende, müssen die Busse der Linie 923 der

Duisburger Verkehrsgesellschaft AG (DVG) in Duisburg-Homberg eine

Umleitung fahren. Grund hierfür sind Straßenbauarbeiten auf der

Hochfeldstraße, weshalb diese gesperrt wird.

Linie 923: In

Fahrtrichtung Dubliner Straße fahren die Busse ab der Haltestelle

„Zollstraße“ eine örtliche Umleitung über die Rheindeichstraße und

Lauerstraße. Ab da gilt der normale Linienweg. Die Haltestelle

„Stadtbad Homberg“ wird auf die Rheindeichstraße vor die Zufahrt zur

Hochfeldstraße verlegt. Die Haltestelle „Margarethenstraße“

entfällt.

Die DVG bittet die Fahrgäste die

Ersatzhaltestellen „Stadtbad Homberg“ und „Verbandstraße“ zu nutzen.

Die Haltestelle „Verbandstraße“ wird auf die Lauerstraße hinter die

Kreuzung Hochfeldstraße verlegt. In Gegenrichtung wird die Umleitung

sinngemäß gefahren.

Aakerfährbrücke:

Informationstafeln eingeweiht

An den denkmalgeschützten Brückenköpfen der Aakerfährbrücke

in Duisburg-Duissern wurden neue Informationstafeln eingeweiht. Die

Tafeln befinden sich unterhalb der historischen Brückenköpfe und

erinnern an die zwischen 1902 und 1904 gebaute erste feste

Ruhrquerung an dieser Stelle.

Informationstafeln zum Denkmal „Brückenköpfe“ der Aakerfährbrücke

eingeweiht. Mit den Tafeln wird die historische Bedeutung und

Entwicklung der Aakerfährbrücke sichtbar. Die Brückenköpfe sind die

letzten baulichen Erinnerungen an die ursprünglich erbaute

Aakerfährbrücke aus dem Jahr 1904. Foto Ilja Höpping / Stadt

Duisburg

Die Brückenköpfe sind die letzten baulichen

Erinnerungen an das ursprüngliche Brückenbauwerk aus dem Jahr 1904,

das 1997 durch die heutige Konstruktion ersetzt wurde. Die

Aakerfährbrücke ersetzte die 1359 erstmalig erwähnte Fährverbindung

(„Aakerfähre“) zwischen den Orten Meiderich und Duisburg.

Als die Hafenanlagen und die Eisenbahnlinien mit dem ungeheuren

Wachstum der Industrie im 19. Jahrhundert erweitert wurden, war ein

hochwasserfreier, fester Flussübergang erforderlich. Die

Brückenbaugesellschaft Harkort aus Duisburg baute eine dreibogige

Eisenfachwerkbrücke mit angehängter, leicht parabolisch überhöhter

Fahrbahn nach Plänen des Berliner Architekten Bruno Möhring – nach

damals modernstem Verfahren.

Die Auflager auf den massiven

Flusspfeilern und die Vorlandbrücken erhielten einen Betonkern mit

einer Werksteinummantelung. Jeweils am Übergang der Vorlandbrücken

zur Bogenbrücke flankierten grotesk gestaltete Pfeilerköpfe mit

Adlermotiv den Weg. Mit nur geringen Schäden überstand die

Aakerfährbrücke, als eine der wenigen historischen Brücken dieser

Art den Zweiten Weltkrieg und wurde noch bis 1995 genutzt.

Bezirksbürgermeisterin Elvira Ulitzka und Mitglieder der

Bezirksvertretung Mitte haben die Informationstafeln eingeweiht. Sie

sollen allen Bürgerinnen und Bürgern die Geschichte der Brücke

näherbringen und auch Radfahrenden auf dem Ruhrtalradweg spannende

Informationen bieten. Die Schilder wurden vom Duisburg-Neudorfer

Ulrich Petersen (Dritter von rechts in blauer Jacke) angefertigt und

hergestellt.

Masterplan 2.0 Bürgerbeteiligung der Smart City Initiative

Der Masterplan Digitales Duisburg wird auf neue Beine

gestellt. Bei der Entwicklung eines „Masterplans 2.0“ der Smart City

Initiative wird anders als bei seinem Vorgänger nicht nur die

Digitalisierung, sondern vor allem auch der Mensch im Mittelpunkt

stehen. Dabei spielen Themen wie Partizipation, Bürgerbeteiligung

und Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle.

Der unreflektierte

Umgang mit Technologie wird zunehmend kritisch hinterfragt,

gleichzeitig rücken Zielsetzungen wie die resiliente Stadt,

Versorgungssicherheit und regionale Autarkie in den Fokus. Um bei

diesen Themen die Duisburgerinnen und Duisburger mit ins Boot zu

holen, startete die Stadt im Frühjahr eine hybride

Bürgerbeteiligung.

Bis Ende Mai hatten Duisburgerinnen und

Duisburger die Möglichkeit, sich an einem interaktiven Workshop und

an einer Onlinebefragung der Smart City Initiative zu beteiligen.

Ziel war und ist es, Interessierte aktiv in die zukünftige

Entwicklung der Stadt einzubinden und ihre Meinungen, Wünsche und

Ideen in Entscheidungsprozesse einfließen zu lassen.

Ergänzend zum Workshop zu den vier Themenbereichen Ökologische

Nachhaltigkeit, Resilienz, Digitale Infrastruktur und Lebenswerte

Stadt, konnte man sich online an der Diskussion beteiligen und Ideen

einbringen. Die erste Analyse der Ergebnisse zeigt interessante

Trends: Während bei den Workshop-Teilnehmenden sichtbare und

konkrete Veränderungen im öffentlichen Raum im Fokus standen, legte

die Online-Community mehr Wert auf langfristige Visionen und

Nachhaltigkeitsaspekte.

Quer durch alle Themenbereiche

wurden verschieden Schwerpunkte genannt, darunter die Stärkung des

Radverkehr, ein Ausbau des ÖPNV und die Prüfung alternative

Verkehrskonzepte. Viele Teilnehmende wünschen sich einen weiteren

Ausbau der digitalen Infrastruktur. Auch die Krisenvorsorge stand im

Fokus. So äußerten viele ihre Sorge über Stromausfälle oder

Extremwetter.

Besonders positiv bewertet wurde die Mein

Duisburg App, die als wichtiger Baustein für viele der genannten

Themen gesehen wird. Ebenso wurde die Einführung des konzernweiten

Mängelmelders als sinnvolle Maßnahme begrüßt. Die Ergebnisse fließen

nun in die weiteren Planungen der Smart City Initiative ein, um

Duisburg zukunftsfähig und lebenswert zu gestalten.

Einwohnerzahl im Ruhrgebiet bleibt stabil bei rund 5,13 Millionen

5.125.628 Menschen lebten Ende 2024 im Ruhrgebiet.

Damit bleibt die Bevölkerungszahl in der Region stabil. Im Vergleich

zum Vorjahr war nur ein minimaler Einwohnerrückgang von 525 oder

0,01 Prozent zu verzeichnen. Das zeigen die aktuellen Zahlen des

Statistischen Landesamtes IT.NRW. In Nordrhein-Westfalen wuchs die

Bevölkerung leicht um 0,1 Prozent auf 18.034.454.

Im Ranking

der größten Städte gibt es keine Veränderungen: Dortmund (603.462)

ist die bevölkerungsreichste Kommune im Ruhrgebiet, gefolgt von

Essen (574.682). Die beiden Städte liegen im NRW-Vergleich hinter

Köln und Düsseldorf auf den Plätzen drei und vier. Die Zahlen von

IT.NRW stammen aus der Fortschreibung des Bevölkerungsstandes auf

Basis des letzten Zensus von 2022.idr

Vortrags- und

Diskussionsabend zur Luftqualität in Duisburg

Das

Umweltamt der Stadt lädt während der Umweltwochen am Donnerstag, 26.

Juni, von 18.30 bis 21 Uhr zu einem öffentlichen Vortrags- und

Diskussionsabend in die Volkshochschule im Stadtfenster, Steinsche

Gasse 26, ein. Dabei dreht es sich um das Thema Luftqualität in

Duisburg.

Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist

erforderlich. 1961 forderte der spätere Bundeskanzler Willy Brandt:

„Der Himmel über dem Ruhrgebiet muss wieder blau werden.“ Ist dem

heute so? 2021 hat die Weltgesundheitsorganisation neue Leitlinien

für die Luftqualität herausgegeben und Ende 2024 folgte eine neue

EU-Richtlinie zur Verbesserung der Luft.

Was bedeutet das

alles für Duisburg?

Welche Schadstoffe sind besonders relevant?

Welche Anforderungen kommen auf uns zu?

Die Vortragenden

Peter Heise und Thomas Rahne vom Umweltamt geben Antworten auf diese

und weitere Fragen. Dr. Stefan Schumacher vom Institut für Energie &

Umwelt, Technik & Analytik e.V. (IUTA) stellt zudem ein Projekt zur

Entwicklung eines Messsystems vor, das dazu dient, die

Schadstoffbelastung in Innenräumen zu erfassen. Für die Erprobung

werden noch Teilnehmende gesucht. Kurs-Anmeldung über:

www.vhs-duisburg.de/kurssuche/kurs/251SZ1226

Eröffnung der Zentralen Anlaufstelle „Frühe Hilfen“

Nach zehn Jahren im Glaspavillon auf der Kuhstraße haben

die Frühen Hilfen nun die Räumlichkeiten des ehemaligen „Kleinen

Prinzen“ bezogen und ihre neue und zentrale Anlaufstelle

eingerichtet. Das Team der Frühen Hilfen berät Schwangere und

Familien mit Kindern im Alter von 0 bis 3 Jahren in der Duisburger

Innenstadt und vermittelt Familienhebammen an Eltern und

Alleinerziehende, besonders Mütter und Väter in belastenden

Lebenslagen.

Eltern mit Säuglingen können die Anlaufstelle

auch als lebensnahe und praktische „Versorgungsstation“ nutzen, um

ihr Baby zu stillen oder zu wickeln. Oberbürgermeister Sören Link

wird gemeinsam mit Paul Bischof, Dezernent für Kinder, Jugend und

Familie sowie Philipp Thelen, stellv. Leiter des Jugendamtes, am

Mittwoch, 25. Juni 2025, um 15 Uhr an der Schwanenstraße 5-7

(Eingang Steinsche Gasse 2) die Räumlichkeiten offiziell eröffnen

und über die Besonderheit dieser Anlaufstelle im Rahmen der Frühen

Hilfen informieren.

Innenhafen-Führung mit

Panoramablick über Duisburg am 21. Juni

Zwei

Blickwinkel im Wechsel bietet die Führung durch den Duisburger

Innenhafen mit anschließendem Besuch auf der Aussichtsplattform des

Museums Küppersmühle. Der Blick vom Dach des einstigen

Kai-Speichers, der heute eines der schönsten und renommiertesten

Museen für zeitgenössische Kunst beherbergt, ist atemberaubend und

reicht bei klarem Wetter beinahe bis nach Köln.

Bei dieser

außergewöhnlichen Führung am 21.6. sind noch einzelne Plätze frei.

Die Tour dauert rund anderthalb Stunden und beginnt um 12:30 Uhr am

Haupteingang des Museums Küppersmühle. Anmeldungen sind entweder

über die Website www.duisburg-tourismus.de, in der Tourist

Information auf der Königstraße oder direkt vor Ort gegen Barzahlung

beim Tourguide möglich.

Innenhafen Küppersmühle C Duisburg Kontor Tanja Evers

Erneute Förderung für

Graduiertenkolleg - Maßgeschneiderte Behandlung durch KI

Durch die Digitalisierung in der Medizin entsteht eine große Menge

klinischer Daten. Das Graduiertenkolleg Wissens- und datenbasierte

Personalisierung von Medizin am Point of Care, kurz: WisPerMed,

macht sie für Ärzt:innen in einer neuen Form nutzbar. Die Deutsche

Forschungsgemeinschaft fördert das Programm unter der Leitung der

Universität Duisburg-Essen für weitere viereinhalb Jahre. Sprecher

ist Prof. Dr. Felix Nensa vom Institut für Künstliche Intelligenz in

der Medizin der Medizinischen Fakultät.

GRK-Sprecher Prof. Dr. Felix Nensa arbeitet mit dem „Patient

Dashboard“ an einem radiologischen Befundarbeitsplatz. © UDE /

Bettina Engel-Albustin

Ziel des seit 2021 laufenden

Graduiertenkollegs (GRK) der Universitätsmedizin Essen und der FH

Dortmund ist es, die personalisierte Medizin mithilfe von KI

unmittelbar dort voranzutreiben, wo ein:e Patient:in versorgt wird

(Point of Care). Am Beispiel des malignen Melanoms werden in den

Projekten am Universitätsklinikum Essen hierfür neue Werkzeuge

entwickelt.

Personalisierte Medizin meint in diesem Fall

beide Seiten: Statt des Prinzips „eine Behandlung für alle“ wird die

medizinische Entscheidung datenbasiert und jeweils abgestimmt auf

die biologische, gesundheitliche und persönliche Situation einer

bzw. eines Erkrankten getroffen. Zum anderen werden aber auch die

individuellen Präferenzen der behandelnden Mediziner:innen

miteinbezogen. Denn sie müssen bei der Nutzung der Werkzeuge die

Informationen schnell und intuitiv verstehen.

„Es gibt eine

Wissens-Explosion in der Medizin, vor allem in der Onkologie; es

entstehen immer mehr Daten. Ärzt:innen haben weder Zeit noch

Kapazitäten, alles selbst zu filtern und zu verarbeiten“, erklärt

GRK-Sprecher Prof. Dr. Felix Nensa, Experte für Radiologie mit

Schwerpunkt KI. „Wir möchten ihnen daher ergänzendes Wissen zur

Verfügung stellen und neues Wissen aus Daten generieren, ohne sie in

ihrer Entscheidungsfreiheit zu beschränken. Das ist eine riesige

Chance, gerade in der Krebsmedizin.“

Im GRK WisPerMed

forschen zurzeit 13 Professor:innen und 13 Doktorand:innen an einem

adaptiven System, KI in medizinische Entscheidungsprozesse zu

integrieren. Unter anderem durch Machine Learning-Methoden werden

Daten intelligent verknüpft und systematisch ausgewertet: solche aus

den Leitlinien zur Diagnostik, aus der Therapie und Nachsorge,

sämtliches verfügbares Wissen aus Studien, aus Patientendatenbanken

und alle relevanten Daten zur erkrankten Person.

Die KI

könnte dann eine Behandlungsempfehlung generieren und

prognostizieren, ob ein Tumor Resistenzen oder eine Therapie schwere

Nebenwirkungen entwickeln könnte. Ärzt:innen können dabei immer

nachvollziehen, auf welcher Basis die Empfehlung getroffen wurde, um

die Ergebnisse zu kontrollieren.

Visualisiert werden die

Ergebnisse der KI in einem Dashboard – abgestimmt auf die

persönlichen Arbeitsweisen und Fachbereiche der Behandelnden. Dafür

arbeiten die Mediziner:innen mit anderen Disziplinen der UDE

zusammen, wie der Informatik und der Sozialpsychologie.

In

der nun anstehenden Förderphase wird die Forschung auf den gesamten

Behandlungspfad der Patient:innen ausgeweitet. Anstatt wie bisher

einzelne Entscheidungsunterstützungen für spezifische Probleme zu

adressieren, zielt der neue Ansatz darauf ab, Prozesse von der

Erstdiagnose über die Behandlung bis zur Nachsorge ganzheitlich zu

erfassen, zu unterstützen und zu optimieren.

Indem

Patientendaten und klinisches Wissen an verschiedenen Schnittstellen

des Gesundheitssystems nahtlos integriert werden, sollen

Technologien entstehen, die sowohl den individuellen Anforderungen

von medizinischem Fachpersonal gerecht werden als auch die

Versorgungskontinuität und das Behandlungserlebnis der Patient:innen

verbessern.

Reformplan für die Finanzkontrolle

Schwarzarbeit - Mehr Kontrollen, faire Löhne

Rund zwei

Millionen Beschäftigte in Deutschland erhalten trotz gesetzlichem

Anspruch keinen Mindestlohn. Besonders betroffen sind

Minijobber:innen, Werkvertragsbeschäftigte, Leiharbeiter:innen,

Scheinselbstständige sowie illegal Beschäftigte, zum Beispiel im

Baugewerbe. Viele kennen ihre Rechte nicht oder trauen sich nicht,

sie einzufordern.

Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit deckt

bei Kontrollen in mehr als jedem vierten Betrieb Verstöße auf. Doch

gerade in unübersichtlichen Subunternehmerketten stößt sie an ihre

Grenzen. Das Institut Arbeit und Qualifikation erarbeitet daher

einen umfassenden Reformvorschlag.

Der Bundestag will den

Mindestlohn effektiver durchsetzen – mit mehr Personal bei der

Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) und dem verstärkten Einsatz

digitaler Datenanalyse. Ausgewertet werden sollen unter anderem

Lohn- und Beschäftigtendaten der Rentenversicherung,

Entgeltmeldungen der Bundesagentur für Arbeit sowie Umsatz- und

Steuerdaten der Finanzbehörden.

Doch neue Gesetze und

zusätzliches Personal allein genügen nicht, um Lohnverstöße

aufzudecken. Das sagt Prof. Dr. Gerhard Bosch vom Institut Arbeit

und Qualifikation (IAQ) der Universität Duisburg-Essen (UDE). Er

betont: „Die FKS braucht eine digitale und strategische

Neuausrichtung.“ Sie habe zwar bereits ein eigenes Arbeitsgebiet für

organisierte Kriminalität, erstellt aber meistens nur regionale

Täterprofile. Übergreifende kriminelle Netzwerke können so kaum

erkannt werden.

Bosch und Frederic Hüttenhoff,

wissenschaftlicher Mitarbeiter am IAQ, haben deshalb Empfehlungen

für eine Reform der FKS herausgearbeitet: Bausteine sind dabei eine

bundesweite, datengestützte Risikoanalyse sowie eine verpflichtende,

digitale und manipulationssichere Arbeitszeiterfassung. Außerdem

soll die Zusammenarbeit mit der Zollfahndung ausgebaut und

überregionale Ermittlungen in regionalen Zentren gebündelt werden.

Auch die Ausbildung soll reformiert werden – etwa durch

spezialisierte Ausbildungs- und Studiengänge für die beiden

Ermittlungsdienste, FKS und Zollfahndung. Um betroffene Beschäftigte

besser zu schützen, schlagen die Autoren zudem vor, Kronzeug:innen,

falls sie illegal beschäftigt waren, ein dauerhaftes

Aufenthaltsrecht in Deutschland zu gewähren und Betroffene direkt

über ihre Lohnansprüche zu informieren.

Allein im vergangenen

Jahr deckten die Ermittlungen zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und

der illegalen Beschäftigungen einen Schaden von rund 766 Millionen

Euro auf. Die Dunkelziffer ist noch viel größer. „Mit den richtigen

Strukturen kann die FKS ein deutlich wirksameres Instrument zur

Durchsetzung fairer Arbeitsbedingungen werden“, so Hüttenhoff.

Demnach sollen die vorgeschlagenen Maßnahmen Verstöße wirksamer

aufdecken, die organisierte Kriminalität besser bekämpfen und die

betroffenen Beschäftigten stärker unterstützen.

Studie zur Datenweitergabe - Vertrauen verstärkt Offenheit

Mailadresse, Wohnort, aktueller Standort oder Bankverbindung – um

digitale Dienste wie Video-Streaming, Soziale Medien oder

Bezahlsysteme zu nutzen, müssen Menschen oft persönliche Daten

preisgeben. Allerdings sind nicht alle gleichermaßen bereit dazu.

Eine nun veröffentlichte Studie unter Federführung der Universität

Duisburg-Essen* zeigt: Wer persönliche Daten preisgibt, lässt sich

dabei stark durch Empfehlungen von Freunden und Bekannten sowie

durch „grüne“ Versprechen – wie die CO2-Emissionen zu kompensieren –

beeinflussen.

Allzu oft wird der digitale Alltag zur

Datenschutzfrage: Was bin ich bereit, wem preiszugeben? „Weltweit

sind Menschen zunehmend daran gewöhnt, ihre Privatsphäre zumindest

teilweise aufzugeben, um an der digitalen Welt teilzuhaben.

Gleichzeitig sind die Menschen oft besorgt darüber, dass sie von

Webdienstanbietern erkannt werden und ihre Privatsphäre vollständig

verlieren,“ erklärt Prof. Dr. Conrad Ziller die Ausgangslage seiner

nun veröffentlichten Studie.

„Die Bereitschaft, persönliche

Daten weiterzugeben, wird beeinflusst von einer Vielzahl

individueller Motive, Einstellungen und Erfahrungen sowie von der

Art, wie die Daten von diesen Diensten verwendet werden“, erklärt

der Politikwissenschaftler der Universität Duisburg-Essen. Die

aktuelle Studie nimmt dabei zwei bisher wenig beachtete Aspekte in

den Fokus: sozialen Einfluss und die wahrgenommene Nachhaltigkeit

eines Dienstes – etwa in Bezug auf CO₂-Emissionen. Die Daten dazu

stammen von einem groß angelegten deutschen Online-Experiment von

2023.

Die Ergebnisse zeigen, dass soziale Empfehlungen – vor

allem von Freunden und Bekannten – die Bereitschaft zur

Datenfreigabe deutlich erhöhen. Nachhaltigkeitsmerkmale spielen

hingegen nur für diejenigen eine Rolle, die sich ohnehin aktiv für

Umweltschutz interessieren. Sie sind eher bereit, persönliche Daten

weiterzugeben, wenn sich Unternehmen verpflichten, die

CO2-Emissionen zu kompensieren, die bei der Verarbeitung und

Speicherung von Daten entstehen.

Ziller sieht dabei vor allem

die Gefahr, dass Anbieter Umwelt- oder Sozialbotschaften nutzen

könnten, um von problematischen Datenschutzpraktiken abzulenken.

Deshalb müssten Politik und Verbraucherschutz früher ansetzen:

Nachhaltigkeitsversprechen sollten klar von datenschutzrelevanten

Informationen getrennt und Nutzer:innen gezielt über deren Einfluss

auf Entscheidungen aufgeklärt werden. So ließe sich verhindern, dass

sogenannte „Ausstrahlungseffekte“ die Wahrnehmung verzerren.

Ein Beispiel ist eine klimafreundliche Mobilitäts-App, die mit

CO₂-neutralen Fahrten, Ökostrom und Baumpflanzungen wirbt.

Umweltbewusste Nutzer:innen vertrauen solchen Diensten oft stärker –

und übersehen dabei, dass die App umfassend Bewegungsdaten erhebt,

obwohl das für den ökologischen Zweck gar nicht nötig ist. Gerade

deshalb müsse, so Ziller, klarer kommuniziert und reguliert werden,

wo Datenschutz endet und Marketing beginnt.

*Alle Autoren

wurden zu Mitgliedern der Global Young Faculty VII der

Universitätsallianz Ruhr ernannt. Dieses Netzwerk, dessen

Förderzeitraum mittlerweile ausgelaufen ist, hatte das Ziel,

herausragende Nachwuchswissenschaftler:innen der Metropole Ruhr

interdisziplinär zu vernetzen, um dadurch gemeinsam an

Zukunftsthemen zu arbeiten und neue Impulse für ihre Forschung zu

gewinnen.

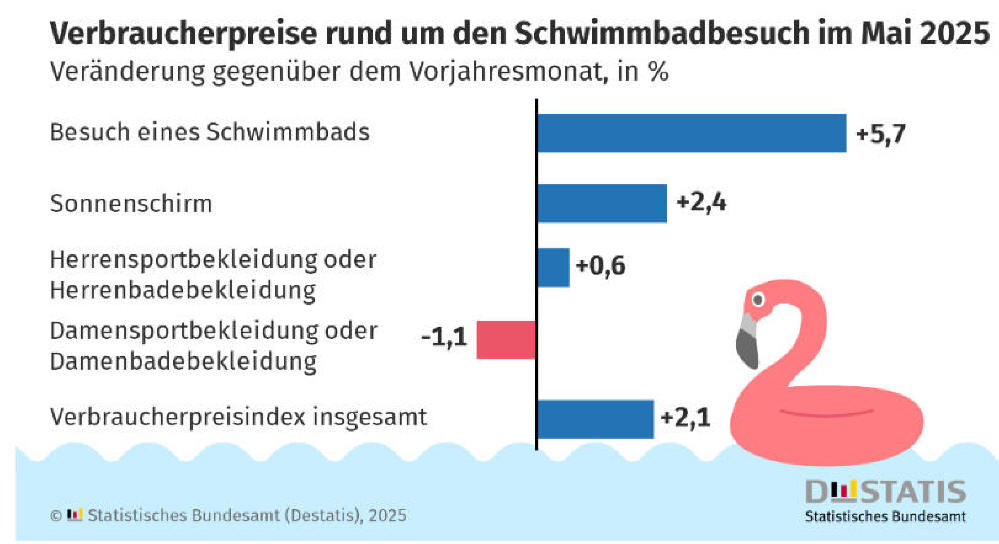

Besuch eines Schwimmbads im Mai 2025 um 5,7 % teurer als

ein Jahr zuvor

Für einen Besuch im Hallen- oder Freibad

müssen Verbraucherinnen und Verbraucher deutlich mehr bezahlen als

zu Beginn der vergangenen Freibadsaison. Wie das Statistische

Bundesamt (Destatis) mitteilt, hat sich der Besuch eines Schwimmbads

im Mai 2025 um 5,7 % gegenüber dem Mai 2024 verteuert.

Unterschiedlich haben sich dagegen die Preise für ausgewählte

Dinge entwickelt, die man neben dem Ticket für einen Badetag

braucht: Der Sonnenschirm hat sich im selben Zeitraum um 2,4 %

verteuert, während die Preise für Sport- oder Badebekleidung für

Herren leicht anstiegen (+0,6 %). Sport- oder Badebekleidung für

Damen hingegen hat sich um 1,1 % gegenüber dem Vorjahresmonat

verbilligt. Zum Vergleich: Die Verbraucherpreise insgesamt stiegen

im selben Zeitraum um 2,1 %.

10 Minuten zum nächsten Natur-

oder Freibad Der Weg zum Freibadvergnügen ist in Deutschland

unterschiedlich weit. Das nächste Natur- oder Freibad ist mit dem

Auto im Durchschnitt in zehn Minuten zu erreichen, wie der Deutschlandatlas für

das Jahr 2024 zeigt. In einzelnen ländlichen Regionen hingegen muss

man mehr als 20 Minuten mit dem Auto einplanen, darunter in wenig

besiedelten Regionen in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, im

nördlichen Sachsen-Anhalt und in Teilen von Rheinland-Pfalz.

Insgesamt gibt es nach Angaben der Deutschen

Gesellschaft für das Badewesen in Deutschland gut

2 800 Freibadangebote und etwa 570 Naturbäder.

Mehr Menschen

beginnen Ausbildung als Fachangestellte für Bäderbetriebe

Für

Sicherheit und im Notfall Erste Hilfe sorgt in den Bädern das

Fachpersonal. Gut 600 Menschen begannen im Jahr 2023 eine Ausbildung

zu Fachangestellten für Bäderbetriebe, gemeinhin Bademeisterin oder

Schwimmmeister genannt. Das waren etwas mehr (+3,0 %) als ein Jahr

zuvor. Mehr als zwei Drittel (67,6 %) der neuen Auszubildenden waren

Männer. Binnen zehn Jahren hat die Zahl der Menschen, die diese

Ausbildung begonnen haben, um mehr als ein Viertel (27,5 %)

zugenommen.

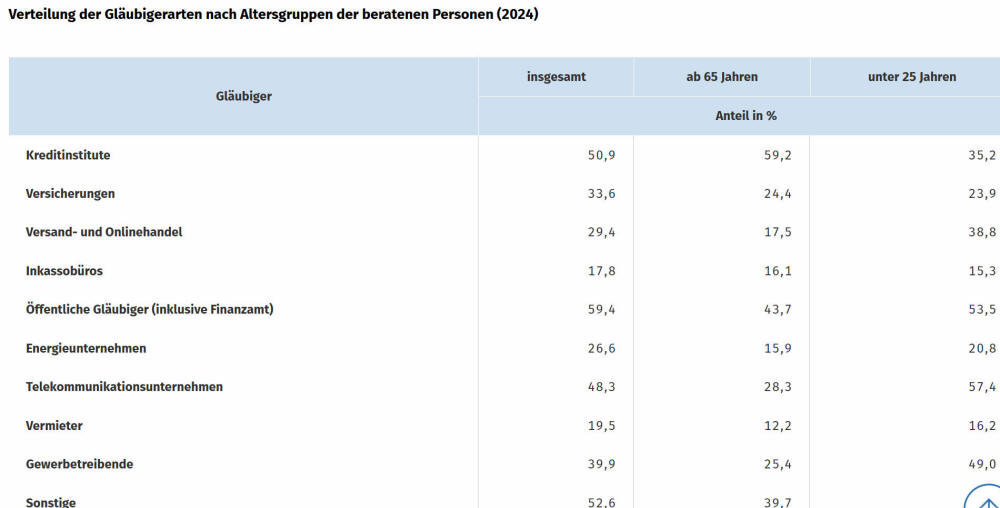

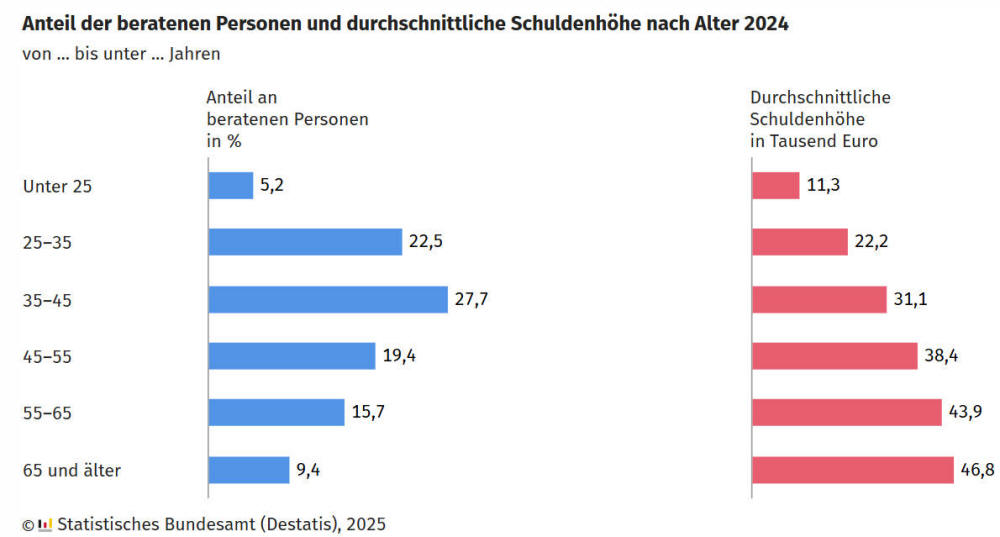

Ältere Menschen tragen besonders hohe Schuldenlast

• Ältere Personen haben deutlich höhere Schulden im

Verhältnis zum Einkommen als jüngere

• Personen ab 65 Jahren am

häufigsten bei Kreditinstituten verschuldet, unter 25 Jahren bei

Telekommunikationsunternehmen

Personen, die 2024 die Hilfe

einer Schuldnerberatungsstelle in Anspruch nahmen, waren

durchschnittlich mit 32 976 Euro verschuldet. Wie das Statistische

Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, hatten ältere Menschen dabei

im Durchschnitt deutlich mehr Schulden als jüngere.

Bei den

unter 25- Jährigen betrugen die durchschnittlichen Verbindlichkeiten

rund 11 269 Euro, bei Personen ab 65 Jahren etwa 46 847 Euro. Am

häufigsten nahmen Menschen im Alter zwischen 35 und 45 Jahren eine

Schuldnerberatung in Anspruch. Diese Altersgruppe stellte im Jahr

2024 mit etwas über einem Viertel (28 %) den größten Anteil der

beratenen Personen.

Deutlich höhere Überschuldungsintensität im Alter

Durch die

unterschiedlichen Schuldenhöhen zeigten sich auch Unterschiede bei

der Überschuldungsintensität, also dem Verhältnis zwischen

monatlichem Nettoeinkommen und den Verbindlichkeiten: So bräuchten

Personen unter 25 Jahren im Jahr 2024 bei Verwendung ihres gesamten

monatlichen Nettoeinkommens durchschnittlich knapp ein Jahr

(11 Monate) zur Schuldentilgung.

Personen ab 65 Jahren wären

erst nach etwas mehr als drei Jahren (38 Monate) schuldenfrei. Im

Durchschnitt aller beratenen Personen lag der Wert bei 25 Monaten.

Diese Unterschiede erklären sich einerseits durch die

durchschnittlich höhere Schuldenlast und andererseits durch ein

geringeres monatliches Einkommen im Alter. Diese Kombination kann

die Entschuldung im Alter besonders erschweren.

Art der

Gläubiger unterscheidet sich nach Altersgruppen

Neben der

Schuldenhöhe unterschied sich auch die Art der Gläubiger deutlich

zwischen den Altersgruppen. Im Jahr 2024 war bei den unter

25-Jährigen mit 57 % mehr als jede zweite Person bei

Telekommunikationsunternehmen verschuldet, die durchschnittliche

Schuldenhöhe betrug dabei rund 1 559 Euro.

Bei Personen ab

65 Jahren war es mit einer durchschnittlichen Schuldenhöhe von

616 Euro nur etwa jede vierte Person (28 %). Im höheren Alter

standen hingegen Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten im

Vordergrund: Mehr als die Hälfte der Personen ab 65 Jahren (59 %)

war dort verschuldet.

Hier fiel die durchschnittliche

Schuldenhöhe mit 23 790 Euro deutlich höher aus als bei

Telekommunikationsunternehmen, da Bankkredite in der Regel mit

höheren Beträgen verbunden sind als Telekommunikationsverträge. Bei

den unter 25-Jährigen lagen die Verbindlichkeiten bei

Kreditinstituten im Vergleich bei durchschnittlich 2 677 Euro.