|

'Tagesaktuell' - Redaktion Harald Jeschke | Sonderseiten |

• Sitemap •

Archiv

• 26. Kalenderwoche:

23. Juni

•

Baustellen •

DVG-Umleitung •

Bahn-VRR

Dienstag, 24. Juni 2025

Technischer Defekt sorgt für Störung der Straßenbeleuchtung

im gesamten Stadtgebiet

In einigen Straßenzügen im

gesamten Duisburger Stadtgebiet blieb die Straßenbeleuchtung am

späten Sonntagabend dunkel. Der Grund hierfür ist ein technischer

Defekt in der Fernsteuerung dieser Laternen. Das Beleuchtungsnetz in

der Stadt ist mit dem Sonnenuntergang gekoppelt, so dass die

Straßenbeleuchtung erst dann eingeschaltet wird, wenn sie benötigt

wird.

Hierfür wird ein Signal über das Stromnetz an die

einzelnen Laternen gesendet. Zahlreiche Empfänger in diesen Laternen

sind zeitgleich von einem technischen Defekt betroffen, so dass die

Beleuchtung derzeit in einigen Straßenzügen in Duisburg nicht

eingeschaltet werden kann. Die Netze Duisburg, die für die

Betriebsführung der Straßenbeleuchtung zuständig sind, haben mit dem

Austausch der defekten Empfänger begonnen und suchen derzeit noch

nach der genauen Ursache für den Defekt.

Der vollständige

Austausch der defekten Empfänger in den Straßenlaternen kann mehrere

Tage in Anspruch nehmen, so dass es auch in den kommenden Tagen in

einigen Straßen im Stadtgebiet in den Abend- und Nachtstunden dunkel

bleiben wird. Die Netze Duisburg arbeiten mit Hochdruck an der

vollständigen Fehlerbehebung.

Ausbildung bei

der Stadt Duisburg: 318 Stellen für 2026

Der Rat der

Stadt Duisburg hat in seiner gestrigen Sitzung die Einrichtung von

318 Ausbildungsstellen in über 20 verschiedenen Berufen für das

Ausbildungsjahr 2026 beschlossen. „318 Chancen auf eine starke

Zukunft – das bietet die Stadt Duisburg im neuen Ausbildungsjahr.

Wir haben für jedes Interesse den passenden Einstieg. Wer bei der

Stadt Duisburg ins Berufsleben startet, kann sich auf eine

gutbezahlte Ausbildung mit krisensicheren und vielfältigen

Perspektiven freuen“, so Oberbürgermeister Sören Link.

Auszubildenden, Aufstiegsbeamtinnen und -beamten sowie Studierenden

werden wieder viele interessante Stellen angeboten. Dazu zählen

unter anderem die klassischen Verwaltungsberufe wie etwa

Verwaltungsfachangestellte und Verwaltungswirte, Kaufleute für

Büromanagement oder der Bachelor-Studiengang für den gehobenen

Verwaltungsdienst. Zudem werden Ausbildungsberufe im

gewerblichtechnischen Bereich, wie beispielsweise die

Fachangestellten für Bäderbetriebe, angeboten.

Eine Vielzahl

an weiteren Möglichkeiten, bieten auch die modernen dualen

Studiengänge wie etwa Soziale Arbeit oder Verwaltungsinformatik. Die

benötigten Schulabschlüsse unterscheiden sich je nach

Ausbildungsberuf und reichen vom Hauptschulabschluss bis hin zum

Abitur. Chancengleichheit, Vielfalt und Begegnung auf Augenhöhe sind

zentrale Werte der Stadt Duisburg.

Die freie Entfaltung der

Fähigkeiten und Talente der Auszubildenden, unabhängig von

geschlechtsspezifischen Erwartungen oder kultureller Herkunft, steht

ebenfalls im Fokus. Zudem wird großen Wert auf eine qualitativ gute

Ausbildung sowie ein dynamisches und abwechslungsreiches

Arbeitsumfeld gelegt. Auf die zukünftigen Mitarbeitenden warten

zudem zahlreiche Benefits, wie flexible Arbeitszeiten, eine

überdurchschnittlich hohe Ausbildungsvergütung,

Weiterbildungsmöglichkeiten.

Beste Übernahmeperspektiven für

alle Nachwuchskräfte und ein krisensicherer Arbeitsplatz mit

Karrierechancen in einem großen Team mit mehr als 6.000

Beschäftigten runden die Vorzüge der Stadt Duisburg als Arbeitgeber

ab. Das Bewerbungsverfahren startet am Montag, 14. Juli. Alle

Informationen zu den Berufsbildern und zum Bewerbungsprozess sowie

die Möglichkeit sich online zu bewerben, gibt es auf der städtischen

Internetseite unter www.duisburg.de/ausbildung.

DVG weicht für

Wasseranschlussarbeiten in Rumeln vom Linienweg ab

Von Mittwoch, 25. Juni, circa 6 Uhr, bis voraussichtlich Freitag,

18. Juli, Betriebsende, müssen die Busse der Linie 924 der

Duisburger Verkehrsgesellschaft AG (DVG) in Duisburg-Rumeln eine

Umleitung fahren. Grund hierfür sind Wasseranschlussarbeiten auf der

Bonertstraße, weshalb diese voll gesperrt wird.

Linie 924:

In Fahrtrichtung Winkelhausen fahren die Busse ab der Haltestelle

„Pregelstraße“ eine örtliche Umleitung über die Kapellener Straße

und Düsseldorfer Straße. Ab da gilt der normale Linienweg. Die

Haltestelle „Wagnerstraße“ entfällt. Die Haltestelle „Rumeln Markt“

wird auf die Kapellener Straße in Höhe der Hausnummer 27 verlegt.

In Gegenrichtung wird die Umleitung sinngemäß gefahren. Die

Haltestelle „Wagnerstraße“ entfällt. Die Haltestelle „Rumeln Markt“

wird auf die Kapellener Straße in Höhe der Hausnummer 27 verlegt.

Neues Tierheim für Duisburg: Stadt lädt Bürgerinnen

und Bürger zu Infoveranstaltung ein

Die Stadt Duisburg

plant den Neubau eines modernen Tierschutzcampus an der Essenberger

Straße in Asterlagen – und lädt die Bürgerschaft am Dienstag, 1.

Juli, zu einer öffentlichen Informationsveranstaltung ein. Beginn

ist um 18.30 Uhr in der Erlöserkirche an der Beethovenstraße 18 in

Rheinhausen.

Ziel der Veranstaltung ist es, Anwohnerinnen

und Anwohner sowie alle am Tierschutz Interessierten frühzeitig und

transparent über den aktuellen Stand der Planungen zu informieren.

Neben einem Überblick über das Projekt, den Bauverlauf und die

künftige Nutzung bietet der Abend Raum für Rückfragen und Anregungen

aus der Bevölkerung. Vorgestellt werden unter anderem die geplante

Gebäudestruktur und -nutzung, Maßnahmen zum Lärmschutz sowie die

Begrünung und Einbettung in die Umgebung.

Auch

Umweltverträglichkeit, Genehmigungsfragen und der Alltag im neuen

Tierheim stehen auf der Agenda. Oberbürgermeister Sören Link wird

die Veranstaltung eröffnen. Auch Fachleute aus Stadtverwaltung,

Planung, Bau und Tierschutz stehen für Fragen zur Verfügung.

Dazu gehören unter anderem Vertreterinnen und Vertreter der

Wirtschaftsbetriebe Duisburg, des Veterinäramts, der Stadtplanung

sowie das mit dem Entwurf beauftragte Architekturbüro. Die

Veranstaltung ist öffentlich. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Moderiert wird der Abend von Charlotte Schulze-Tenkhoff und Bülent

Aksen.

VHS-Herbstprogramm ist online

Ab

sofort können Interessierte online in den Weiterbildungsangeboten

der Volkshochschule Duisburg für den Herbst 2025 stöbern und sich

für Kurse, Seminare oder andere Veranstaltungen anmelden. Das

Herbstprogramm ist online unter www.vhs-duisburg.de abrufbar.

Die PDF-Version des gedruckten Programms wird in den nächsten

Tagen online gestellt. Das gedruckte Programm wird in der zweiten

Juliwoche in den Geschäftsstellen der VHS und weiteren Stellen in

der Stadt zur Mitnahme ausliegen. Das Herbstsemester beginnt am 1.

September. Ausgewählte Veranstaltungen finden auch vorher statt;

insbesondere das Sommerakademie-Programm.

Bürgerspaziergang mit dem Oberbürgermeister

Oberbürgermeister Sören Link lädt Duisburgerinnen und Duisburger

regelmäßig ein, ihn bei seinem Spaziergang durch die Duisburger

Stadtteile zu begleiten. Der nächste Bürgerspaziergang findet am

Samstag, 12. Juli, von 13 bis 16 Uhr statt und führt nach

Duisburg-Meiderich.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger

erhalten an diesem Tag neben wissenswerten Informationen rund um

Meiderich auch spannende Einblicke in das vielfältige Vereinsleben

im Stadtteil. Interessierte können sich ab sofort bis Montag, 30.

Juni, per E-Mail an unterwegs.mit.dem.ob@stadt-duisburg.de anmelden.

Unbedingt erforderlich sind festes Schuhwerk und eine gute

Konstitution.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Sollten mehr

Anmeldungen eingehen, werden die Plätze gelost. Eine

Anmeldebestätigung und genaue Informationen zum Treffpunkt bekommen

die Teilnehmerinnen und Teilnehmer rechtzeitig vorher per E-Mail.

Mehr Verbraucherschutz bei Kreditverträgen: BMJV

veröffentlicht Gesetzentwurf zur Umsetzung der

Verbraucherkreditrichtlinie Verbraucherinnen und

Verbraucher sollen besseren rechtlichen Schutz erhalten, wenn sie

Kreditgeschäfte tätigen. Auch sogenannte Buy-now-pay-later-Modelle

sollen erstmals in die verbraucherschützenden Regelungen für

Kreditverträge einbezogen werden. Das sieht ein Gesetzentwurf vor,

den das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz heute

veröffentlicht hat.

Der Gesetzentwurf soll zugleich den

europäischen Binnenmarkt für Kredite zwischen Unternehmern und

Verbraucherinnen und Verbrauchern fördern. Er geht zurück auf die

Verbraucherkreditrichtlinie der Europäischen Union, die damit ins

deutsche Recht umgesetzt werden soll.

Bundesministerin der

Justiz und für Verbraucherschutz, Dr. Stefanie Hubig erklärt dazu:

„Heute kaufen, später zahlen‘, das klingt für viele erstmal

praktisch. Doch hinter schnell abgeschlossenen Kreditverträgen kann

sich ein echtes Risiko verbergen. Schlimmstenfalls führen solche

Verträge in die Schuldenfalle. Deshalb haben wir auf EU-Ebene

beschlossen, den Verbraucherschutz bei Kreditverträgen zu stärken.

Foto: Photothek Media Lab / Dominik Butzmann

Diesen Beschluss setze ich nun in deutsches Recht um. Mir

ist wichtig, dass wir die europäischen Regeln möglichst einfach und

bürokratiearm umsetzen. Unser Ziel ist klar: Mehr Schutz für

Verbraucherinnen und Verbraucher bei Kreditverträgen – ohne

vermeidbaren bürokratischen Ballast.“

Der am 23. Juni 2025

vorgelegte Entwurf dient der Umsetzung der überarbeiteten

EU-Verbraucherkreditrichtlinie. Die EU-Verbraucherkreditrichtlinie

ist bis zum 20. November 2025 in nationales Recht umzusetzen und ab

dem 20. November 2026 von den Mitgliedstaaten anzuwenden.

Die vorgeschlagenen Änderungen weiten den Verbraucherschutz

erheblich aus. So werden bislang unregulierte Kreditformen erstmals

in die Regelungen zu Verbraucherkrediten einbezogen. Fortan fallen

beispielsweise Buy-now-pay-later-Modelle und unentgeltliche Kredite

unter die Regelungen.

„Buy now, pay later“ bedeutet, dass

bei einem Kauf das Geld erst zu einem späteren Zeitpunkt

(beispielsweise 14 oder 30 Tage nach dem Kauf) vom Konto abgebucht

wird. Es handelt sich dabei um einen Zahlungsaufschub und damit um

einen Kurzzeitkredit. Außerdem sollen die Vorgaben für die

Kreditwürdigkeitsprüfung verschärft werden, die verpflichtend vor

dem Vertragsabschluss durchzuführen ist.

Insbesondere

erfolgt eine Angleichung an die Maßstäbe, die bei Darlehensverträgen

für Immobilien gelten. Die Verbraucherkreditrichtlinie verfolgt

einen Vollharmonisierungsansatz, der es den EU-Mitgliedstaaten

grundsätzlich nicht erlaubt, strengere oder weniger strenge

Verbraucherschutzvorschriften vorzusehen. Soweit Umsetzungsspielraum

vorhanden ist, hat BMJV diesen grundsätzlich für eine möglichst

bürokratiearme Regulierung genutzt, etwa bei dem Umfang

vorvertraglicher Informationspflichten.

Auch bei der Form

des Vertragsschlusses wurde der Spielraum der Richtlinie genutzt,

sodass Allgemein-Verbraucherdarlehen künftig in Textform statt

bislang in Schriftform abgeschlossen werden können. Der

Gesetzentwurf sieht grundsätzlich keine nationalen Verschärfungen

oder Erweiterungen über die zwingenden europäischen Vorgaben vor

(kein sogenanntes Goldplating).

Der Referentenentwurf wurde

heute an die Länder und Verbände versandt und auf der Internetseite

des BMJV veröffentlicht. Die interessierten Kreise haben nun

Gelegenheit, bis zum 18. Juli 2025 Stellung zu nehmen. Die

Stellungnahmen werden auf der Internetseite des BMJV veröffentlicht.

Der Gesetzentwurf sowie weitere Informationen zum Gesetzentwurf sind

hier abrufbar.

Stadtwerke Solar-Lounge auf

Wochenmarkt in Duisburg-Huckingen

Immer mehr Bürger

beteiligten sich daran, ihre Energiewende in den eigenen vier Wänden

umzusetzen. Unterstützt werden sie dabei von den Stadtwerken

Duisburg, die mit zahlreichen Angeboten und Beratungen mit Rat und

Tat allen Interessierten zur Seite stehen. Der lokale

Energiedienstleister hat dafür auch ein ganz besonderes Mini-Haus

entwickelt, mit dem die Energiewende erlebbar und zugleich portabel

ist: Die Stadtwerke Solar-Lounge.

Das kleine Haus ist auf

einem Anhänger montiert und wird auch in diesem Jahr wieder auf den

Duisburger Wochenmärkten stehen und die die Duisburgerinnen und

Duisburger mit Informationen zum Thema Photovoltaikanlagen,

Batteriespeicher und Wärmepumpen versorgen. Am Donnerstag, 26. Juni,

steht die Solar-Lounge der Stadtwerke Duisburg auf dem Wochenmarkt

Huckingen, Mündelheimer Straße/Im Wittfeld, in der Zeit von 8 bis 13

Uhr. Auf dem Dach des Mini-Hauses glitzert eine Photovoltaik-Anlage

in der Sonne.

Die Solar-Lounge zeigt, welche Möglichkeiten

es gibt, sich möglichst unabhängig zu Hause aufzustellen und seine

eigene Energiewende zu schaffen. Die verbauten Komponenten machen

außerdem deutlich, welche vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten es

gibt und wie diese perfekt auf den individuellen Verbrauch eines

Haushaltes abgestimmt werden können.

Zwei Energieberater der

Stadtwerke Duisburg informieren Interessenten über alles

Wissenswerte rum um Photovoltaik-Anlagen und viele weitere

Energiethemen. Dabei können Besucher des Wochenmarktes den beiden

Experten der Stadtwerke auch alle ihre Fragen zu Elektromobilität,

Wallboxen, Balkonkraftwerke und natürlich auch zu möglichen

Förderprogrammen stellen. Alle Informationen zu diesen Themen

finden Interessierte auch im Internet unter

www.stadtwerke-duisburg.de/pv

Stadtwerke-Solarlounge: Am

Donnerstag, 26. Juni, steht sie auf dem Wochenmarkt Huckingen,

Mündelheimer Straße/Im Wittfeld, 8 bis 13 Uhr.

Rundgang zur Neugestaltung des Biegerparks

Am

vergangenen Samstag luden die beiden Ratskandidaten Sabrina Hofmann

(Huckingen, Hüttenheim,Mündelheim, Ungelsheim, Serm) und Jannik

Neuhaus (Huckingen, Großenbaum) interessierte Bürgerinnen und Bürger

zu einem öffentlichen Rundgang durch den Biegerpark in

Duisburg-Huckingen ein.

Ziel der Veranstaltung war es, die geplante Neugestaltung des

beliebten Naherholungsgebiets vorzustellen und dabei den direkten

Austausch mit den Menschen vor Ort zu suchen. Zahlreiche Bürgerinnen

und Bürger nutzten die Gelegenheit, um sich direkt vor Ort über die

geplanten Maßnahmen und Gestaltungsideen zu informieren.

Der

Rundgang führte zu fünf thematisch gestalteten Stationen, die

exemplarisch für die künftige Entwicklung des Parks stehen. Sabrina

Hofmann betonte: „Der Biegerpark soll ein Ort werden, an dem sich

Menschen gerne aufhalten – mit Respekt für Natur, Umwelt und

Miteinander.“

Auf dem geführten Spaziergang entlang von fünf

thematischen Stationen – „Kein Müll“, „Auenrundweg“, „Tiere und

Pflanzen“, „Biegerzimmer“ und „Sonne und Schatten“ – erhielten die

Teilnehmenden Einblicke in die ökologischen, bildungspädagogischen

und gestalterischen Neuerungen des beliebten Naherholungsgebiets in

DuisburgHuckingen.

Jannik Neuhaus: „Solche Rundgänge sind

wichtig, um gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern über Ideen,

Chancen und Herausforderungen zu sprechen. Der Baustart ist für

August 2025 vorgesehen. Die Fertigstellung soll 2026 erfolgen –

währenddessen bleiben Spielplatz und Biergarten größtenteils

nutzbar. „Wir möchten zeigen, dass gute Politik auch zwischen Wiesen

und Bäumen stattfinden kann – transparent, ansprechbar und

bürgernah“, so Hofmann und Neuhaus abschließend.

21. Fachtagung des Arbeitskreises Prävention Duisburg: Das

Handy als Tatort?

Die Frage, ob und - gegebenenfalls - wie ein Handy auch zum Tatort

wird, steht im Mittelpunkt der 21. Fachtagung des aus 14

Institutionen bestehenden Arbeitskreises Prävention Duisburg in der

Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung (HSPV), Wuhanstr.

10, 47051 Duisburg.

Die Tagung richtet sich an alle

Fachkräfte aus Duisburg, die im professionellen Setting mit Kindern

und Jugendlichen ab dem Grundschulalter arbeiten (Schulen,

Jugendzentren, Jugendamt, freie Träger und andere).

Auf der

Veranstaltung können Sie die Vielfältigkeit des Netzwerkes näher

kennen zu lernen. Behandelt werden die Themen: „Mach dein Handy

nicht zur Waffe!“ – Kriminalprävention, „Medien und Essstörungen“,

„Prävention von Cyberkriminalität/Sozialkompetenztraining“, „Von

Gaming bis Social Media – ein Überblick zur Mediensucht“,

„Entwicklungsmöglichkeiten von Sexualität und Geschlecht im Kontext

sozialer Medien“, „Cybergrooming, Dickpics, Sexting… Wo beginnt

sexualisierte Gewalt im Netz?“.

Während des „Speed-Datings“

stehen Ihnen als Ansprechpersonen die Tagungskoordinatorin Martina

Jungeblodt vom Gesundheitsamt der Stadt Duisburg sowie

Vertreterinnen und Vertreter der weiteren Institutionen

(Frauenberatungsstelle, pro familia OV Dbg. e.V., Mabilda e.V.,

Jungs e.V., Kinderschutzbund OV Dbg. e.V., Mercator-Gymnasium,

Justus von LiebigSchule, Gesamtschule Duisburg-Süd, Lebenslust e.V.,

AWO, Suchthilfeverbund Duisburg e.V., AIDS-Hilfe Duisburg/Kreis

Wesel e.V. sowie der Polizei) zur Verfügung.

Insbesondere

nach dem „Speed-Dating“ ergibt sich zwischen 10 und 10.30 Uhr die

Möglichkeit zu Gesprächen mit den Tagungsteilnehmenden und einem

Foto mit den Arbeitskreisakteurinnen und -akteuren.

Neue Studie untersucht „Realexperimente“ - IMK:

Kein empirischer Beleg dafür, dass weniger Feiertage das Wachstum

stärken

In der Empirie gibt es keine Belege dafür, dass die Abschaffung von

Feiertagen die Wirtschaftsleistung erhöht. Das zeigt die Analyse von

konkreten Fällen, in denen in Deutschland beziehungsweise in

einzelnen Bundesländern in den vergangenen 30 Jahren arbeitsfreie

Feiertage gestrichen oder neu eingeführt wurden. In gut der Hälfte

der Fälle entwickelte sich die Wirtschaft sogar danach in jenen

Bundesländern besser, in denen arbeitsfreie Feiertage beibehalten

wurden oder neu hinzukamen.

Das ergibt eine neue Kurzstudie

des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der

Hans-Böckler-Stiftung.* „Die Gleichung: Wenn Feiertage wegfallen,

steigt das Wachstum, geht offensichtlich nicht auf. Denn sie ist zu

simpel und wird einer modernen Arbeitsgesellschaft nicht gerecht –

so wie viele aktuelle Ideen zur Arbeitszeitverlängerung“, sagt Prof.

Dr. Sebastian Dullien,wissenschaftlicher Direktor des IMK und

Ko-Autor der Untersuchung. „Die Forderung nach einem solchen Schritt

zur Wachstumsförderung ist deshalb nicht zielführend.“

Üblicherweise wird die These einer positiven wirtschaftlichen

Wirkung gestrichener Feiertage damit begründet, dass in Monaten mit

besonders vielen Feiertagen (oder wenig Arbeitstagen, wie durch die

regelmäßig kurze Monatslänge im Februar) weniger produziert wird als

in anderen Monaten. So kalkuliert etwa das arbeitgebernahe Institut

der Deutschen Wirtschaft mit einer vermeintlichen zusätzlichen

Wirtschaftsleistung von 5 bis 8,6 Milliarden Euro pro gestrichenem

Feiertag, oder etwa 0,2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts.

Betrachtet man allerdings reale Fälle, in denen die Zahl der

Feiertage verändert wurde, sieht das Bild anders aus. Das IMK

betrachtet sechs solcher „Realexperimente“ seit 1990. Dabei wurden

in manchen Bundesländern gesetzliche Feiertage gestrichen oder neu

eingeführt, in anderen nicht. Hier kann man im Jahr der Einführung

oder Streichung die Wirtschaftsleistung dieser Länder mit jener der

Bundesrepublik insgesamt und ähnlich strukturierten (benachbarten)

Bundesländern vergleichen.

Dullien und die IMK-Forscher*innen

Dr. Ulrike Stein und Prof. Dr Alexander Herzog-Stein betrachten in

ihrer Studie: Erstens die Abschaffung des Buß- und Bettages in allen

Bundesländern außer Sachsen ab dem Jahr 1995, zweitens die einmalige

Ausdehnung des Reformationstages auf alle Bundesländer 2017,

drittens den erneuten Wegfall des arbeitsfreien Reformationstages in

vielen Bundesländern im Folgejahr, viertens die Einführung des

Internationalen Frauentages als gesetzlicher Feiertag in Berlin

2019, fünftens die Einführung des Weltkindertages in Thüringen im

selben Jahr und sechstens die Einführung des Internationalen

Frauentags als gesetzlicher Feiertag in Mecklenburg-Vorpommern 2023.

Basis für die Analyse sind die Daten des Statistischen Bundesamts

zum jährlichen nominalen Bruttoinlandsprodukt auf Ebene der

Bundesländer.

Würde die einfache Gleichung aufgehen: „Weniger

Feiertage = Mehr Wirtschaftsleistung“, dann müsste man 1995 ein

niedrigeres Wachstum des Bruttoinlandsprodukts in Sachsen als in

anderen Bundesländern sehen, ebenso in Berlin und Thüringen 2019 und

in Mecklenburg-Vorpommern 2023.

2017 müsste das

Bruttoinlandsprodukt in jenen Bundesländern, die den Reformationstag

erstmals als gesetzlichen Feiertag begingen, langsamer gewachsen

sein als im Rest der Republik, 2018 dann in jenen Ländern stärker,

in denen der Reformationstag nicht mehr gesetzlicher Feiertag war.

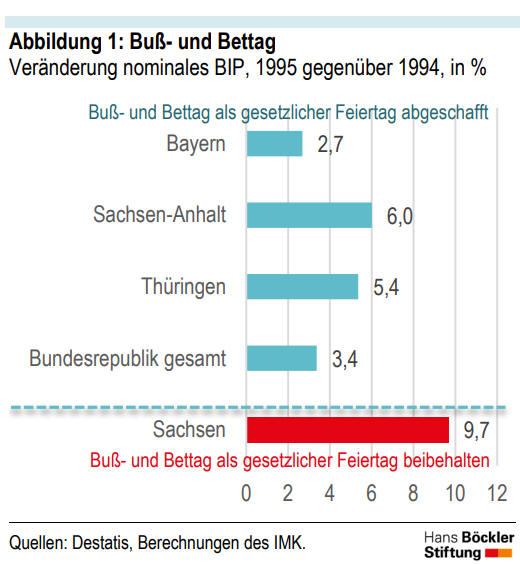

Sachsen 1995: Beibehaltung des Buß- und Bettages

Tatsächlich

hat sich das Bruttoinlandsprodukt 1995 in Sachsen aber stärker

entwickelt als im Rest Deutschlands. Nominal wuchs die

Wirtschaftsleistung im Bundesschnitt um 3,4 Prozent, im ostdeutschen

Freistaat dagegen um 9,7 Prozent. Dabei stellen die Forschenden

natürlich in Rechnung, dass Mitte der 1990er Jahren noch der

wirtschaftliche Aufholprozess in Ostdeutschland lief. Es ist also

plausibel, dass Sachsens Wirtschaft deutlich schneller wuchs als

jene Gesamtdeutschlands.

Ein Vergleich mit den angrenzenden

ostdeutschen Bundesländern Sachsen-Anhalt und Thüringen zeigt

allerdings: Auch ihnen gegenüber legte das nominale BIP in Sachsen

1995 erheblich stärker zu, obwohl die beiden anderen Bundesländer

den Buß- und Bettag als Feiertag strichen. Der Vorsprung lag bei 3,7

Prozentpunkten gegenüber Sachsen-Anhalt und 4,3 Prozentpunkten

gegenüber Thüringen (siehe auch Abbildung 1).

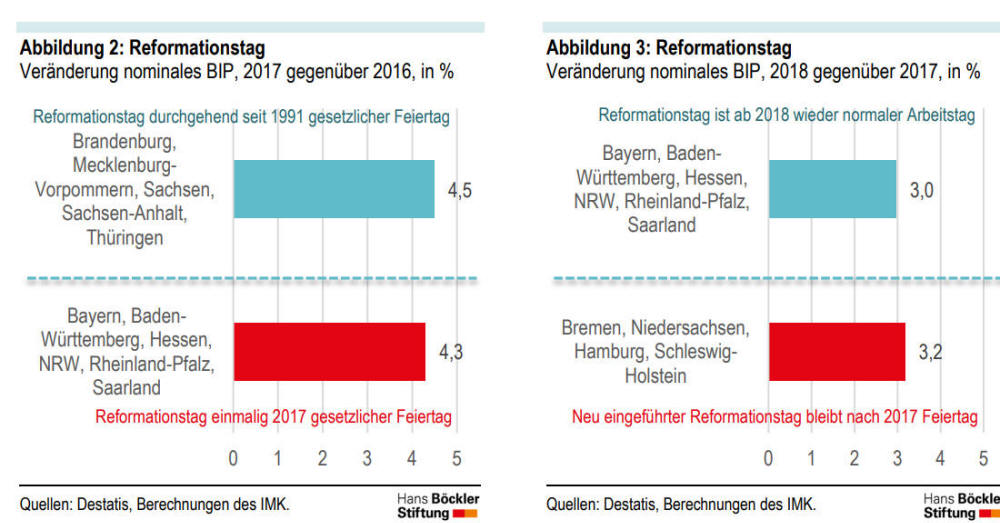

Reformationstag 2017 und 2018

2017 wurde anlässlich des 500.

Jahrestags der Reformation in allen Bundesländern der 31. Oktober

als gesetzlicher Feiertag begangen. In den ostdeutschen

Bundesländern, in denen der Feiertag schon zuvor gesetzlich

verankert war, fiel das nominale Wachstum in diesem Jahr tatsächlich

minimal um 0,2 Prozentpunkte stärker aus als in jenen Ländern, in

denen der Reformationstag einmalig arbeitsfrei war (Abbildung 2 in

der Studie).

Allerdings zeigte der Wegfall des Feiertages im

Folgejahr in den betroffenen Bundesländern wiederum keinen positiven

Effekt. 2018 war der 31. Oktober in Bayern, Baden-Württemberg,

Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland wieder

normaler Arbeitstag.

Vergleicht man das Wirtschaftswachstum

in diesen Bundesländern mit jenen westdeutschen Bundesländern, die

den Reformationstag 2017 als gesetzlichen Feiertag eingeführt haben

und 2018 beibehielten, so hatten die Bundesländer mit Wegfall des

Feiertages sogar ein minimal um 0,2 Prozentpunkte schwächeres

Wirtschaftswachstum als jene, die den Feiertag dauerhaft

beibehielten (Bremen, Niedersachsen, Hamburg, Schleswig-Holstein;

Abbildung 3).

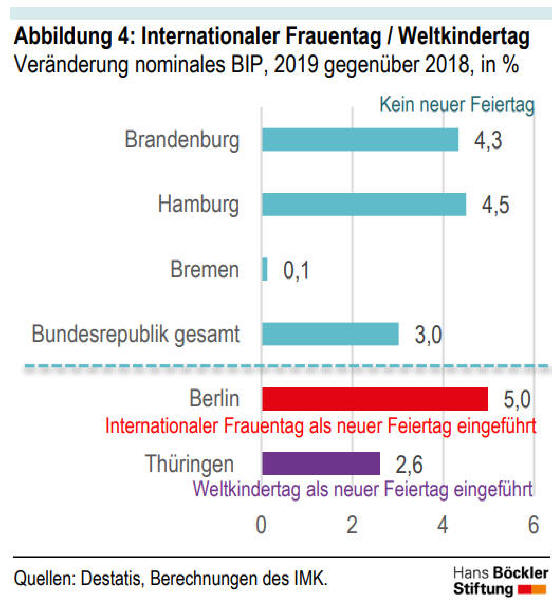

Internationaler Frauentag in Berlin und Weltkindertag in

Thüringen 2019

In Berlin wurde 2019 der Internationale Frauentag

am 8. März erstmals als gesetzlicher Feiertag begangen. Die

Wirtschaftsleistung in der Bundeshauptstadt entwickelte sich in dem

Jahr besser als im Bundesdurchschnitt: Der Vorsprung beim Wachstum

des nominalen BIPs lag bei 2,0 Prozentpunkten. Auch im Vergleich zu

den anderen beiden Stadtstaaten Hamburg und Bremen sowie dem

umliegenden Brandenburg wuchs das BIP in Berlin stärker, nicht

schwächer.

In Thüringen wurde ebenfalls 2019 der

Weltkindertag am 20. September als gesetzlicher Feiertag eingeführt.

Hier fiel das Wachstum um 0,4 Prozentpunkte niedriger aus als im

Bundesdurchschnitt (Abbildung 4).

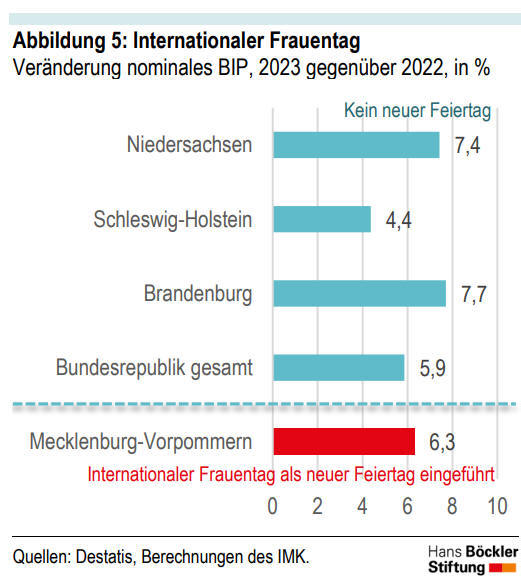

Internationaler Frauentag in Mecklenburg-Vorpommern 2023

In

Mecklenburg-Vorpommern wurde der Internationale Frauentag 2023

gesetzlicher Feiertag. Dort fiel das Wachstum höher aus als in der

Bundesrepublik insgesamt und im angrenzenden Bundesland

Schleswig-Holstein, allerdings niedriger als in Brandenburg und

Niedersachsen (Abbildung 5). Zu beachten ist hier laut IMK jedoch,

dass es sowohl für Niedersachsen als auch für Mecklenburg-Vorpommern

2023 Sonderfaktoren gab: In Stade wurde in dem Jahr ein LNG-Terminal

fertiggebaut und in Betrieb genommen.

Mecklenburg-Vorpommern war zum einen besonders negativ von der

Unterbrechung der russischen Gaslieferungen durch die

Nordstream-Pipelines betroffen, gleichzeitig liefen die

Vorbereitungen für die Inbetriebnahme eines LNG-Terminals in Mukran

2024, die das BIP erhöht haben dürften. Von daher sei fraglich, wie

aussagekräftig letztlich dieses Beispiel ist.

Schaden weniger

Feiertage der Produktivität?

Dass ein Feiertag weniger keinen

klaren positiven Einfluss auf die Wirtschaftsleistung hat, erklären

die Forschenden des IMK einerseits mit der Flexibilität einer

modernen Volkswirtschaft: Unternehmen planen die Abarbeitung ihrer

Aufträge so, dass diese möglichst nicht an Feiertagen stattfindet,

auch, weil dann Zuschläge gezahlt werden. Unklar ist, ob ohne diese

Feiertage tatsächlich über das Jahr mehr produziert würde – wie es

die Befürworter*innen von Streichungen annehmen –, oder ob die

Produktion nur anders verteilt würde.

Viel spricht aber laut

IMK dafür, dass – auch in Zeiten vielerorts beklagten

Fachkräftemangels – die Nachfragesituation der Unternehmen der

bestimmende und begrenzende Faktor für die Produktion ist. So gaben

in den jüngsten Umfragen des Ifo-Instituts 36,8 Prozent der

Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes an, mangelnde Aufträge seien

ein Hindernis für die Produktion, während nur 17,5 Prozent sagten,

Personalmangel behindere die Produktion.

Hinzu kommt, dass

die gesamtwirtschaftliche Produktion nicht nur auf die geleistete

Zahl der Arbeitsstunden zurückgeht, sondern auch Produktivität und

Innovation eine wichtige Rolle spielen. „Denkbar ist, dass die

Beobachtung fehlender positiver Wachstumseffekte einer geringeren

Zahl an Feiertagen darauf zurückgeht, dass die geringere

Erholungszeit die Produktivität senkt“, schreiben Dullien, Stein und

Herzog-Stein.

Möglich sei auch der Effekt, dass

Erwerbstätige, die sich durch ihre Arbeit und andere Verpflichtungen

in Familie oder Haushalt stark belastet fühlen, zumindest mittel-

und langfristig als Reaktion auf die Streichung des Feiertages ihr

Arbeitsangebot an anderer Stelle zurückfahren, etwa durch die

Verringerung der Arbeitszeit in Teilzeitstellen oder die Aufgabe

eines zusätzlichen Minijobs. So gibt es Hinweise, dass während der

Covid-Pandemie Pflegekräfte als Reaktion auf die hohe Belastung ihre

Arbeitszeit verringert haben.

Ein Festival der Stimmen

bei der zweiten Nacht der Chöre

Wenn am Samstag, 28. Juni 2025 in der Evangelischen Kirche Duisburg

Obermeiderich, Emilstraße 27, die Sängerinnen und Sänger ihre

Stimmen erheben, dann wird der Abend beeindruckend musikalisch: Denn

zwölf Chöre aus den Duisburger Gemeinden haben sich angemeldet, um

bei der Nacht der Chöre jeweils in 20-Minuten-Slots ein Best of

ihres Repertoires zu geben.

Dabei reicht die stilistische

Breite von klassischer Chormusik und Werken der Alten Musik über

Neue Geistliche Lieder bis hin zu Gospel und Popsongs jüngerer Zeit.

Das Obermeidericher Gotteshaus wird so von 17 bis 22.30 Uhr mit

musikalischen Highlights umgeben.

Zur inzwischen zweiten

Nacht der Chöre laden die Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker des

Evangelischen Kirchenkreises Duisburg herzlich ein. Nach der

erfolgreichen Premiere 2019 und einer langen Durststrecke für Chöre

durch die Corona-Zeit wollen sie jetzt wieder ein großes Fest der

Chormusik feiern.

Projektchor

Der genaue Zeitplan wird kurz vor der

Veranstaltung auf www.kirchenmusik-duisburg.de und

www.kirche-duisburg.de veröffentlicht. Die Besucherinnen und

Besucher können kommen und gehen, wann sie möchten. Für die

kulinarische Verpflegung sorgt das Team aus Obermeiderich um Peter

Fackert. Der Eintritt zur Nacht der Chöre ist frei.

Nacht der Chöre 2019 - Gospelchor Trinitatis

Klassische Klaviermusik beim Konzert in der Hamborner

Friedenskirche

Fans der klassischen Musik können sich auf das Konzert am 29. Juni

2025 in der Friedenskirche in Duisburg Hamborn, Duisburger Str. 176,

freuen. Denn dort wird die junge, mit Preisen ausgezeichnete

Pianistin Nihan Ulutan ihr Können am Klavier beweisen.

(Foto: www.nihanulutan.com).

Die Musikerin, die derzeit

ihren Masterstudiengang bei Paolo Giacometti an der Düsseldorfer

Robert Schumann Hochschule absolviert, spielt in Hamborn Mozarts

Klaviersonate KV.333, eine Klaviersonate von Leoš Janáček, von

Claude Debussy „2 Preludes (Des pas sur le neige - Hommage à S.

Pickwick Esq. P.P.M.P.C.)“ und von Ahmed Adnan Saygun „8 Preludes“.

Der Eintritt ist frei. Mehr Infos zur Künstlerin gibt es im Netz

unter www.nihanulutan.com.

Akkordeon-Orchester gibt Konzert in der Wanheimer Kirche

Das Ratinger Akkordeonorchester ist mit seinen

Konzerten seit über 60 Jahren fester Bestandteil des kulturellen

Lebens der Heimatstadt und hat erfolgreich an nationalen und

internationalen Wettbewerben teilgenommen. Jetzt ist es am 29. Juni

2025 um 17 Uhr zu Gast in der evangelischen Kirche in Wanheim und

präsentiert ein abwechslungsreiches Programm aus seinem großen

Musikrepertoire.

Mit Interpretationen bekannter Werke

unterschiedlichster Musikrichtungen zeigen die Akkordeonspieler die

große Bandbreite ihres Instrumentes. Und begeistert das Publikum mit

seiner Klangvielfalt, Dynamik und Virtuosität. Der Eintritt ist

frei, das Orchester freut sich über eine Spende.

Die evangelische Kirche Wanheim (Foto: Tanja Pickartz)

Kirche kocht und lädt zum kostenfreien Mittagessen nach

Untermeiderich

In der Evangelischen Gemeinde Meiderich

heißt es einmal im Monat „Kirche kocht“, denn im Begegnungscafé „Die

Ecke“, Horststr. 44a, stehen dann Ehrenamtliche an den Töpfen und

zaubern Leckeres; so zum Beispiel am 24. Juni, wenn sie um 12 Uhr

Nudelsalat mit Würstchen auftischen. Eine Anmeldung ist nicht

notwendig, das Angebot ist kostenfrei.

„Wir wollen

Herzenswärme spenden, schöne Momente schenken und gemeinsam

Mittagessen!“ sagt Yvonne de Temple-Hannappel, die Leiterin des

Begegnungscafés (Tel. 0203 45 57 92 70, E-mail:

detemple-hannappel@gmx.de). Die Menüs für die nächsten Termine

stehen schon fest. Infos zur Gemeinde gibt es im Netz unter

www.kirche-meiderich.de.

Engagierte des Begegnungscafés „DIE ECKE“

Untermeiderich (Foto:

www.kirche-meiderich.de)

Bundestagswahl 2025: Ergebnisse

der repräsentativen Wahlstatistik

WIESBADEN, 23. Juni 2025 - Bei der Wahl zum

21. Deutschen Bundestag am 23. Februar 2025

gaben 82,5 % der Wahlberechtigten ihre

Stimme ab. Damit lag die Wahlbeteiligung

gegenüber der Bundestagswahl 2021 um

6,2 Prozentpunkte höher und damit so hoch

wie seit der Bundestagswahl 1987 nicht mehr.

Detailliertere Ergebnisse liefert die

repräsentative Wahlstatistik des

Statistischen Bundesamtes (Destatis), die in

Deutschland bei Bundestags- und Europawahlen

durchgeführt wird.

Mit ihr lässt sich

das Wahlverhalten, das heißt die

Wahlbeteiligung und die Stimmabgabe, nach

Geschlecht und Geburtsjahresgruppe

analysieren. Für die repräsentative

Wahlstatistik zur Bundestagswahl 2025 wurden

1.790 Urnen- und 899 Briefwahlbezirke

ausgewertet. Damit waren rund

1,9 Millionen Wahlberechtigte und rund

1,6 Millionen Wählerinnen und Wähler in der

Stichprobe.

Wahlbeteiligung von

Jüngeren stärker gestiegen als von Älteren

Vor allem Wählerinnen und Wähler in den

Altersgruppen bis 44 Jahren beteiligten sich

an der Bundestagswahl 2025 deutlich stärker:

Ihre Wahlbeteiligung stieg gegenüber 2021

zwischen 7,1 und 8,3 Prozentpunkten.

Trotz der gestiegenen

Wahlbeteiligung von Jüngeren lag die

Wahlbeteiligung der bis 34-Jährigen unter

allen Wahlberechtigten unter dem

Durchschnitt. Am geringsten war sie in der

Altersgruppe 21 bis 24 Jahre mit 78,3 %

ausgeprägt. In den Altersgruppen ab 35 bis

69 Jahren fiel die Wahlbeteiligung

überdurchschnittlich aus, am höchsten bei

den 50- bis 69-Jährigen mit 85,5 %.

In der ältesten Altersgruppe

„70 Jahre und mehr“ verfestigt sich hingegen

ein Trend seit der Bundestagswahl 2017: Ihre

Wahlbeteiligung sank weiter unter den

Durchschnitt und lag jetzt bei 79,3 %. Mit

Ausnahme der ältesten Altersgruppe „70 Jahre

und mehr“ beteiligten sich Frauen häufiger

an der Wahl als die gleichaltrigen Männer.

Die Unterschiede sind in den

jüngeren Altersgruppen größer. In der

Altersgruppe ab 70 Jahren betrug die

Wahlbeteiligung der Männer 82,6 % und

entsprach damit nahezu dem

Bundesdurchschnitt. Frauen in dieser

Altersgruppe wählten bei einer

Wahlbeteiligung mit 76,8 % vergleichsweise

selten.

Einfluss der Generation

60plus auf das Wahlergebnis nimmt weiter zu

Die Zahlen der Wahlberechtigten in der

mittleren Generation zwischen 30 und

59 Jahren sowie in der älteren Generation ab

60 Jahren liegen inzwischen

demografiebedingt nahe beieinander. Während

die mittlere Generation unter allen

Wahlberechtigten 44,4 % ausmachte, lag der

Anteil der älteren Generation bei 42,6 %.

Bei der Bundestagswahl 2017 lagen

die Anteile noch bei 48,9 % für die mittlere

Generation und 36,3 % für die ältere

Generation, bei der Bundestagswahl 2021 bei

47,0 % bzw. 38,8 %. Zusammen mit ihrer

Wahlbeteiligung hat dadurch der Einfluss der

„60plus“-Generation noch mehr Einfluss auf

das Wahlergebnis genommen.

Keine

Partei war in allen erhobenen Gruppen

stärkste Kraft

Bezogen auf die

Zweitstimmenanteile war keine Partei

durchweg über alle Altersgruppen stärkste

Kraft. Bei den jüngsten Wählerinnen und

Wählern bis 24 Jahre dominierten Die Linke

(27,3 % aller gültigen Zweitstimmen), in den

darauffolgenden Altersgruppen von 25 bis 34

sowie 35 bis 44 Jahren jeweils die AfD

(20,8 % bzw. 27,1 %) und in den übrigen

Altersgruppen ab 45 Jahren die

Unionsparteien CDU und CSU (45 bis 59 Jahre:

28,7 %, 60 bis 69 Jahre: 31,6 % und 70 Jahre

und mehr: 41,4 ).

Die SPD erhielt

ihren stärksten Zuspruch von den ab

70-Jährigen mit 24,9 % (hinter den

Unionsparteien). Die GRÜNEN erzielten mit

15,9 % ihr bestes Ergebnis in der

Altersgruppe von 25 bis 34 Jahren (hinter

AfD und Die Linke). Nach Geschlecht wurden

die SPD (Differenz Frauen/Männer:

3,0 Prozentpunkte), GRÜNE

(1,9 Prozentpunkte), Die Linke

(2,9 Prozentpunkte) und das BSW

(1,3 Prozentpunkte) anteilig stärker von

Frauen gewählt.

Die Unionsparteien

CDU und CSU (Differenz Männer/Frauen:

0,7 Prozentpunkte), FDP (1,0 Prozentpunkte)

und AfD (8,5 Prozentpunkte) erhielten

hingegen mehr Zweitstimmen von den Männern.

FDP bei jüngeren Männern über der

Fünfprozenthürde, BSW bei Frauen unter 70

Hätte das Stimmverhalten der 18- bis

24-jährigen oder 25- bis 34-jährigen Männer

allein gezählt, hätte die FDP die 5-%-Hürde

überwunden (7,5 % bzw. 6,3 %) und somit an

der Sitzverteilung teilgenommen.

Hätten allein Frauen mit Ausnahme der

ältesten Altersgruppe ab 70 Jahren (zwischen

5,6 %und 6,7 %) oder die Männer zwischen 18

und 34 Jahren (5,0 % bzw. 5,3 %) entscheiden

dürfen, wäre das BSW erfolgreich in den

Bundestag gewählt worden. Die

unterdurchschnittlichen Stimmenanteile der

übrigen Altersgruppen verhinderten deren

Einzug.

Briefwahl eher von Älteren

und Frauen genutzt

Bei der

Bundestagswahl 2025 beantragten 32,3 % aller

Wahlberechtigten einen Wahlschein mit

Briefwahlunterlagen. Mit 36,2 % lag die

Antragsquote der ab 70-Jährigen unter allen

Wahlberechtigten am höchsten, am geringsten

bei den 18- bis 20-Jährigen (23,0 %). Von

den wahlberechtigten Frauen beantragten

34,2 % die Briefwahl, von den

wahlberechtigten Männern 30,3 %.

Bevölkerung Deutschlands wächst im

Jahr 2024 geringfügig um 0,1 %

• Zum Jahresende 2024 lebten knapp 83,6

Millionen Menschen in Deutschland

•

Erneut mehr Sterbefälle als Geburten –

Bevölkerungswachstum beruht auf

Wanderungsüberschuss

• 30 % der

Bevölkerung mindestens 60 Jahre alt

Zum Jahresende 2024 lebten knapp 83,6

Millionen Personen in Deutschland. Wie das

Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt,

ist die Bevölkerung in Deutschland somit im

Jahr 2024 um 121 000 Personen

beziehungsweise 0,1 % gewachsen, nachdem sie

im Vorjahr noch um 338 000 beziehungsweise

0,4 % zugenommen hatte. Diese Entwicklung

ergibt sich zum einem aus den Geburten und

Sterbefällen, zum anderen aus den

Wanderungsbewegungen.

Der Überschuss

der Sterbefälle über die Geburten war dabei

nach vorläufigen Ergebnissen mit +330 000

ähnlich hoch wie im Vorjahr. Der vorläufige

Wanderungssaldo, also die Differenz zwischen

den Zu- und Fortzügen über die Grenzen

Deutschlands, ist hingegen von +660 000 auf

+420 000 zurückgegangen. Das

Bevölkerungswachstum ist somit auch 2024 auf

den Wanderungsüberschuss zurückzuführen.

Zahl der Menschen zwischen 60 und

80 Jahren nimmt um 2,2 % zu

Die

Entwicklung der Bevölkerung fällt nach

Altersgruppen unterschiedlich aus. So nahm

die Zahl der 60- bis 79-Jährigen um 416 000

(+2,2 %) zu, während die Zahl der 40- bis

59-Jährigen um 323 000 beziehungsweise 1,4 %

abnahm. Diese entgegengesetzten

Entwicklungen können vor allem darauf

zurückgeführt werden, dass der

geburtenstarke Jahrgang 1964 im Jahr 2024 in

die Altersgruppe der 60- bis 79-Jährigen

gewechselt ist.

Die Zahl der Kinder

und Jugendlichen unter 20 Jahre

(15,6 Millionen) sowie die Zahl der jüngeren

Erwachsenen zwischen 20 und 39 Jahren

(20,3 Millionen) hat sich dagegen kaum

verändert. Neben der Zahl der 60- bis

79-Jährigen nahm auch die Zahl der Personen

im Alter von 80 Jahren und älter mit +14 000

auf 6,1 Millionen Menschen (+0,2 %) leicht

zu.

Insgesamt waren

25,5 Millionen Personen 60 Jahre oder älter,

das entpricht 30,5 % der Bevölkerung in

Deutschland. Ausländeranteil liegt bei

14,8 % Die ausländische Bevölkerung wuchs

2024 um 283 000 auf 12,4 Millionen (+2,3 %),

während die deutsche Bevölkerung um 162 000

auf 71,2 Millionen zurückging (-0,2 %).

Infolgedessen erhöhte sich der

Ausländeranteil von 14,5 % Ende 2023 auf

14,8 % Ende 2024.

Die Anteile fallen

je nach Altersgruppe jedoch unterschiedlich

aus: Am höchsten ist der Ausländeranteil in

der Altersgruppe 20 bis 59 Jahre mit 19,7 %,

am niedrigsten bei den ab 60-Jährigen mit

6,3 %. Bei den Kindern und Jugendlichen

unter 20 Jahre liegt der Ausländeranteil bei

15,4%. Die größte ausländische Gruppe bilden

wie in den vergangenen Jahren Türkinnen und

Türken (1 403 000), gefolgt von

Staatsangehörigen aus der Ukraine

(1 085 000), Syrien (889 000), Rumänien

(771 000) und Polen (723 000).

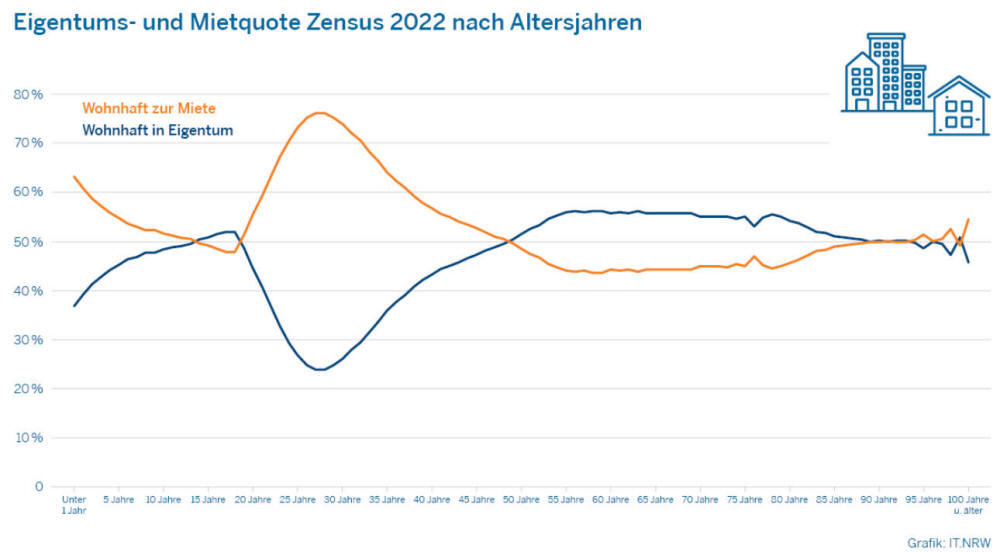

Zensus 2022: Kinder, Jugendliche und Erwachsene

mittleren Alters leben immer seltener in

Wohneigentum

* Menschen im

Alter von 24 bis 32 Jahren wohnen besonders

häufig zur Miete

* Ab einem Alter von 49

Jahren leben die meisten Menschen im

Eigentum

* Rückgang der Eigentumsquoten

betrifft vor allem Personen unter 72 Jahren

Zum Zensusstichtag am 15.05.2022

lebten in NRW 46,8 % der Personen in

Wohneigentum. Wie Information und Technik

Nordrhein-Westfalen als Statistisches

Landesamt mitteilt, waren es beim Zensus

2011 noch 49,8 %. Junge Erwachsene zwischen

24 und 32 lebten besonders häufig in

Mietverhältnissen, während ältere Erwachsene

ab 49 sowie Seniorinnen und Senioren eher in

Wohneigentum wohnten.

Über alle Altersgruppen betrachtet, lag

die Mietquote im Alter von 27 mit 76,1 % am

höchsten. Die höchste Eigentumsquote, also

Personen, die in Wohneigentum lebten, wiesen

die 58- und 59-Jährigen mit 56,2 % auf.

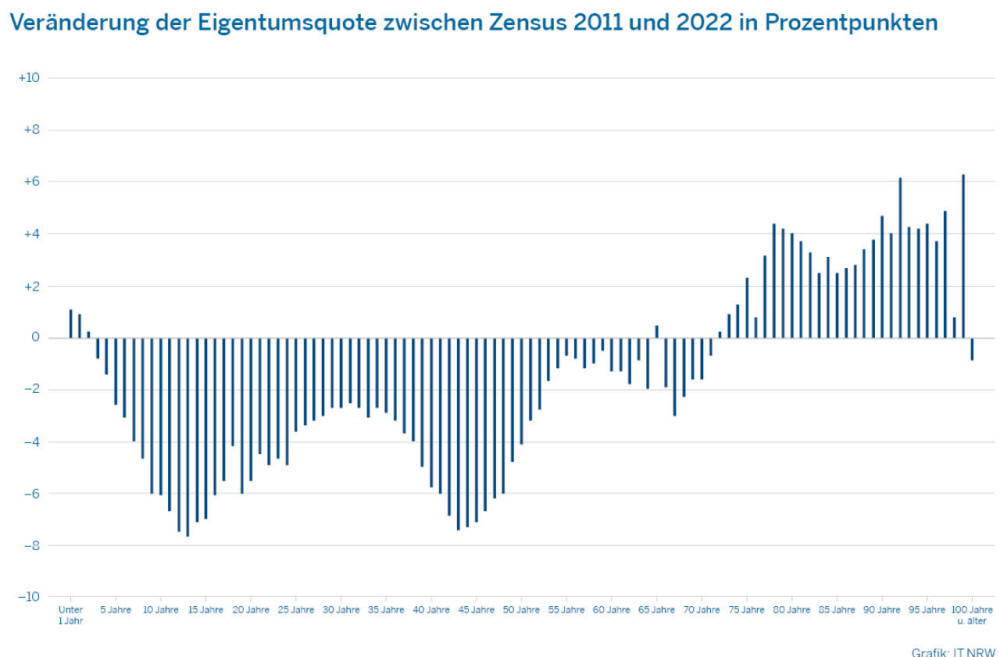

Personen unter 72 Jahren leben 2022 seltener

in Wohneigentum als 2011 – Ältere hingegen

häufiger Ab einem Alter von 49 Jahren lag

die Eigentumsquote für Erwachsene höher als

die Mietquote.

Beim Zensus 2011 war

dieser Wendepunkt bereits bei einem Alter

von 41 Jahren erreicht. Beim detaillierten

Vergleich der Eigentumsquote zwischen dem

Zensus 2011 und 2022 ist zu erkennen, dass

in fast allen Altersgruppen unter 72 die

Wohneigentumsquote gesunken ist.

Besonders deutlich wird dies bei Kindern und

Jugendlichen sowie Erwachsenen mittleren

Alters. So lebten 57,2 % der

nordrhein-westfälischen Kinder im Alter von

13 Jahren im Jahr 2011 noch in Haushalten,

die im Eigentum wohnten. 2022 waren es

dagegen nur 49,5 %. Das entspricht einem

Rückgang von 7,7 Prozentpunkten.

Ähnlich sah es bei Erwachsenen im Alter von

43 Jahren aus: Sie wohnten 2011 noch zu

53,2 % im Eigentum, während 2022 nur 45,8 %

dieses Alters in den eigenen vier Wänden

lebten (- 7,4 Prozentpunkte). Dagegen hat

die Eigentumsquote im hohen Alter

zugenommen: Für Personen im Alter von über

72 Jahren hat die Eigentumsquote zwischen

2011 und 2022 zugenommen.

Den größten Anstieg über alle

Altersjahre hinweg gab es im Alter von 99

und 92 Jahren. Demnach lebten in diesem

Alter mit +6,3 bzw. +6,2 Prozentpunkten mehr

Menschen in Wohneigentum als 2011.