|

'Tagesaktuell' - Redaktion Harald Jeschke | Sonderseiten |

• Sitemap •

Archiv

• 42. Kalenderwoche:

16. Oktober

•

Baustellen •

DVG-Umleitung •

Bahn-VRR

Freitag, 17. Oktober 2025

EU-Fahrplan zur Wahrung des Friedens – Verteidigungsbereitschaft

2030

Die Europäische Kommission und die Hohe

Vertreterin der EU für Außen und Sicherheitspolitik Kaja Kallas

haben den EU-Mitgliedstaaten den „Fahrplan zur Wahrung des Friedens

– Verteidigungsbereitschaft 2030“ vorgeschlagen. Dieser Plan soll

die europäischen Verteidigungsfähigkeiten stärken.

Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte: „Die jüngsten

Bedrohungen haben gezeigt, dass Europa in Gefahr ist. Wir müssen

alle Bürgerinnen und Bürger und jeden Quadratzentimeter unseres

Territoriums schützen. Europa muss mit Einheit, Solidarität und

Entschlossenheit reagieren. Der Verteidigungsfahrplan enthält einen

klaren Plan mit gemeinsamen Zielen und konkreten Meilensteinen auf

unserem Weg bis 2030. Denn nur was sich messen lässt, wird auch

getan.“

Vier Leitinitiativen für die europäische

Bereitschaft In dem Fahrplan werden vier Leitinitiativen für die

europäische Bereitschaft vorgeschlagen: Europäische

Drohnen-Verteidigungsinitiative, Eastern Flank Watch, Europäischer

Luftschild und Verteidigungsraumschild.

Diese vier

Initiativen werden die Verteidigungsindustrie stärken, die

Produktion beschleunigen und die Unterstützung für die Ukraine

aufrechterhalten.

Wie vom Europäischen Rat im Juni gefordert,

werden im Verteidigungsfahrplan klare Ziele und Etappenziele zur

Schließung von Fähigkeitslücken, zur Beschleunigung der

Verteidigungsinvestitionen in allen Mitgliedstaaten und als

Richtschnur für die Fortschritte der EU auf dem Weg zur

vollständigen Verteidigungsbereitschaft bis 2030 festgelegt. Die

Stärkung der Verteidigung Europas bedeutet auch, fest gegenüber der

Ukraine zu stehen.

Neues Besucherzentrum im Landschaftspark Duisburg-Nord

Der Landschaftspark Duisburg-Nord erhält einen positiven

Förderbescheid von der Bezirksregierung Düsseldorf für die

Neukonzeption seines Besucher- und Informationszentrums.

Für das

Projekt stehen insgesamt 3,9 Millionen Euro zur Verfügung. Davon

werden 3,1 Millionen Euro (80 Prozent) aus dem EFRE/JTF-Programm NRW

2021–2027 finanziert. Den verbleibenden Eigenanteil von 20 Prozent

trägt die Duisburg Kontor Hallenmanagement GmbH (DKH) als

Betreiberin des Landschaftsparks.

Mit der Förderung

entsteht in den kommenden Jahren ein moderner und zentraler Ort der

Information und Vermittlung – das neue Herzstück des

Landschaftsparks. Das Besucherzentrum soll in der alten Zentralen

Messwarte entstehen, die künftig allen Besuchenden als erster

Anlaufpunkt dienen wird. Das Gebäude liegt in unmittelbarer

Sichtweite des Haupteingangs und auf der Achse aller

Hauptwegeverbindungen im Park. Die bislang ungenutzte Messwarte soll

bis 2028 umfassend saniert und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht

werden.

„Die Neukonzeption eines Besucher- und

Informationszentrums im Landschaftspark ist ein bedeutender Schritt

in Richtung einer nachhaltigen und innovativen Zukunft für den

Park“, freut sich Duisburgs Oberbürgermeister Sören Link.

„Es entsteht ein moderner Ort, der unseren Landschaftspark zeitgemäß

und umfangreich vermitteln wird. Die Bewilligung unseres

Förderantrags ist ein wichtiger Beitrag zur kulturellen,

touristischen und wirtschaftlichen Entwicklung Duisburgs.“

Auch der Geschäftsbereichsleiter des Landschaftsparks, Frank

Jebavy, betont die Bedeutung der Förderung: „Nach fast 30 Jahren

Betrieb wollen wir unseren Besucherinnen und Besuchern den

Landschaftspark noch umfassender zugänglich machen. Die neue

Messwarte wird ein Ort, an dem Industriekultur, Industrienatur und

die Geschichte des Hüttenwerks erlebbar werden.“

Das neue

Besucherzentrum soll erstmals auch die Arbeits- und Sozialgeschichte

des Hüttenwerks integrieren. Ziel ist es, Vergangenheit, Gegenwart

und Zukunft des Standortes anschaulich zu verknüpfen und die

Identität der gesamten Region zu stärken.

Weitere

Informationen unter www.efre.nrw

Der Landschaftspark feierte im letzten Jahr sein 30-jähriges

Bestehen. Mit durchschnittlich 1,2 Millionen Besuchenden pro Jahr

gehört er zu den beliebtesten Natur- und Kulturlandschaften in

Nordrhein-Westfalen und ist mit rund 250 Veranstaltungen jährlich

eine feste Größe in der Region.

v.l.: Peter Hoppe,

Bezirksbürgermeister Duisburg-Meiderich Christoph Späh,

nebenamtlicher Geschäftsführer der beiden städtischen

Tochtergesellschaften Duisburg Kontor GmbH und Duisburg Kontor

Hallenmanagement GmbH Frank Jebavy, Parkleitung Edeltraud Klabuhn,

Bürgermeisterin der Stadt Duisburg, Uwe Kluge, hauptamtlicher

Geschäftsführer der beiden städtischen Tochtergesellschaften

Duisburg Kontor GmbH und Duisburg Kontor Hallenmanagement GmbH. Foto

©Thomas Berns

Mario-Kart-Stadtmeisterschaft der Duisburger Kinder- und

Jugendzentren

Auf der „Nintendo Switch“ flitzen Mario,

Luigi, Peach, Yoshi, Donkey Kong, Bowser und Co. wieder um die

Wette. Die Rede ist von den Mario-KartStadtmeisterschaft der

Duisburger Kinder- und Jugendzentren. Ausgetragen werden diese am

Freitag, 17. Oktober, ab 12 Uhr im städtischen Kinder- und

Jugendzentrum „Die Insel“, Benediktstraße 46, 47059 Duisburg.

Bereits seit Wochen werden in den Duisburger Jugendzentren

interne Turniere ausgetragen, um dann die jeweils zwei besten

Spielerinnen und Spieler an der Konsole zum Turnier zu schicken, die

dort ihre Einrichtungen vertreten. Insgesamt sind elf Teams

angemeldet. „Die Insel“ richtet bereits seit 2017 jährlich die

FIFA-Stadtmeisterschaft der Duisburger Kinder- und Jugendzentren aus

und wird dabei tatkräftig durch den KellaRindaClan

(www.lan-duisburg.de) unterstützt, der auch dieses Mal den

technischen Support und die Spielleitung übernimmt.

Neben

dem Wanderpokal werden die ersten drei Plätze mit

Einkaufsgutscheinen und die dahinterstehenden Einrichtungen mit

einer Budgetaufstockung belohnt. Als besonderer Clou werden die

Teilnehmenden aber nicht einfach vor einer Konsole auf Stühlen,

sondern in liebevoll von den Einrichtungen selbst gestalteten

Holzkarts sitzen. Auch dafür wird es einen Preis geben.

Ungefährer Ablaufplan 12 Uhr Eröffnungsrede / Aufbau der Geräte

12.40 Uhr Ligasystem (3 Spieltage)

14.30 Uhr Mittagessen

15.10 Uhr Ligasystem (3 Spieltage)

17.20 Uhr Halbfinale H1,

Qualifikationsspiele um die Plätze 9 - 32

18 Uhr Halbfinale H2,

Endspiele um die Plätze 9 - 32

18.40 Uhr Finale 19.50 Uhr

Siegerehrung

Bezirksbibliothek Großenbaum: Lesung

mit Igal Avidan

Die Bezirksbibliothek Großenbaum in der

Gesamtschule Süd und der Bürgerverein Duisburg-Großenbaum/Rahm laden

am Freitag, 24. Oktober, um 19 Uhr, in die Räumlichkeiten an der

Großenbaumer Allee 168-174, zu einer in Lesung mit dem israelischen

Journalisten und Autor Igal Avidan ein.

Igal Avidan liest

aus einem Buch „… und es wurde Licht!“ über eine bewegte israelische

Gesellschaft, in der Juden und Araber längst ein Zusammenleben

gefunden haben. Geboren wurde Igal Avidan 1962 in Tel Aviv. In

Israel hat er zunächst Englische Literatur und Informatik und

anschließend dann in Berlin Politikwissenschaft studiert.

Der

Nahostexperte arbeitet als freier Berichterstatter aus Berlin für

israelische und deutsche Zeitungen und Hörfunksender. Der Eintritt

ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

RVR

Ruhr Grün bietet wieder Kaminholz aus heimischen Wäldern an

Jetzt kann es muckelig werden: Rechtzeitig zum Start der

Heizsaison öffnet der Eigenbetrieb des Regionalverbandes Ruhr (RVR

Ruhr Grün) immer freitags seinen Kaminholzverkauf am Heidhof in

Bottrop, Zum Heidhof 25.

Das Holz gibt es für Selbstabholer

jeden Freitag von 13 bis 16 Uhr. Ab Oktober findet der Verkauf auch

am ersten und dritten Samstag im Monat von 10 bis 13 Uhr statt.

Vorgelagerte Scheite kosten 130 Euro je Schüttraummeter, frisches

Holz 110 Euro je Schüttraummeter. Scheite aus der Gitterbox (0,7

Schüttraummeter) kosten 90 Euro. idr

Logistikmarkt Ruhrgebiet steigert

Umsätze / Region liegt im bundesweiten Ranking auf Platz zwei

Der Logistikmarkt im Ruhrgebiet befindet sich im

Aufwind: Mit einem Flächenumsatz von rund 357.000 Quadratmetern in

den ersten drei Quartalen hat die Region bereits jetzt das

Gesamtjahresresultat von 2024 erreicht (358.000 Quadratmeter). Im

Ranking der bedeutendsten Logistikregionen liegt das Ruhrgebiet

damit aktuell auf dem zweiten Rang hinter Frankfurt (399.000

Quadratmeter).

In der isolierten Betrachtung des dritten Quartals

ist die Metropole Ruhr sogar führend. Das zeigt eine Analyse des

Immobiliendienstleisters BNP Paribas Real Estate. Die Flächenumsätze

im Ruhrgebiet sind seit Jahresbeginn von Quartal zu Quartal

gestiegen. Mit rund 156.000 Quadratmetern zwischen Anfang Juli und

Ende September wurde das beste Quartalsergebnis seit Q4 im Jahr 2023

erzielt. Die Analysten erwarten, dass die Region den Schwung in das

Schlussquartal mitnehmen kann.

Das dynamische Marktgeschehen

spiegelt sich auch in der Mietpreisentwicklung wider. Sowohl die

Spitzen- (8 Euro/m²) als auch die Durchschnittsmiete (6,50 Euro/m²)

haben um fünf Prozent im Vorjahresvergleich zugelegt. Infos:

http://www.realestate.bnpparibas.com Pressekontakt: BNP Paribas

Real Estate Holding GmbH, Pia Ewald, Telefon: 069/29899-941, E-Mail:

pia.ewald@bnpparibas.com - idr

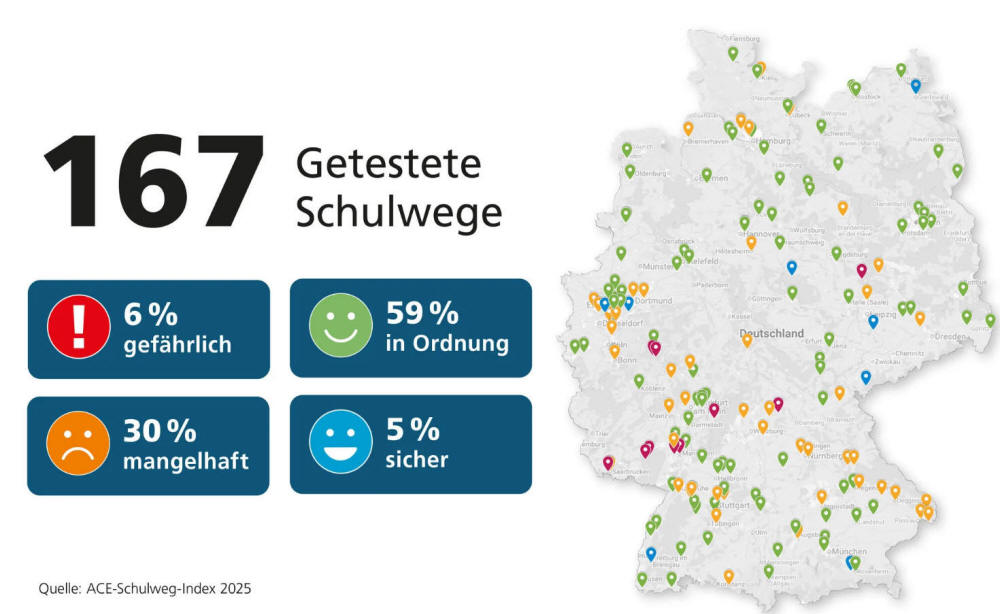

167 Schulwege überprüft:

Nur 5 Prozent als sicher eingestuft – ACE-Schulweg-Index deckt

Risiken für Grundschulkinder auf

Wie sicher ist der

tägliche Schulweg wirklich? Dieser Frage ist der ACE Auto Club

Europa im Rahmen seiner 20. Clubinitiative nachgegangen. Unter dem

Motto „Easy Going“ wurde bundesweit die Schulwegsicherheit von rund

49.000 Grundschulkindern untersucht.

Im Fokus standen bei

der systematischen Analyse sowohl der morgendliche Bringverkehr als

auch die Infrastruktur vor der Schule. Das Ergebnis ist alarmierend:

Nur 5 Prozent der 167 überprüften Schulwege konnten als sicher

bewertet werden. Knapp ein Drittel (30 Prozent) schnitt mangelhaft

ab, sechs Prozent wurden sogar als gefährlich eingestuft. Der

ACE-Schulweg-Index 2025 zeigt deutlich, dass noch immer viel zu

viele Schulwege in Deutschland unsicher sind.

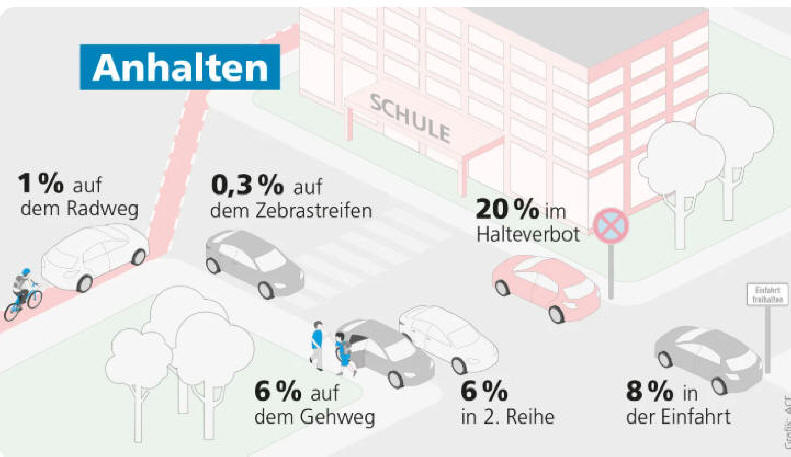

41 Prozent der Elterntaxis missachten Verkehrsregeln

Vor

Schulbeginn steigt die Unfallgefahr durch Elterntaxis: Allein das

erhöhte Verkehrsaufkommen führt regelmäßig zu chaotischen und

unübersichtlichen Situationen vor den Schulen. Hinzu kommen riskante

Wendemanöver, zugeparkte Gehwege und das Aussteigen von Kindern zur

Fahrbahnseite hin.

All diese Aspekte hat der ACE bei der

Untersuchung der 6.422 beobachteten Elterntaxis bundesweit unter die

Lupe genommen. Dabei wurde in 41 Prozent der Fälle gegen

Verkehrsregeln verstoßen: am häufigsten durch Halten im Halteverbot

(20 Prozent), in Einfahrten (8 Prozent) oder auf Gehwegen und in

zweiter Reihe (je 6 Prozent).

Trotz Verbot und vor laufendem ACE-Check hält ein Elterntaxi an.

ACE-Foto

Komplett fehlerfrei verhielt sich der Bringverkehr

nur an zwei Schulen: der Grundschule am Waldrand in Schwedt

(Brandenburg) und an der Sebastianschule in Rosendahl

(Nordrhein-Westfalen). Hier wurde nicht regelwidrig gehalten, alle

Kinder sind zur sicheren Gehwegseite aus dem Auto gestiegen und auch

beim Abfahren ist es zu keinen zusätzlichen Risiken durch

Wendemanöver oder Rückwärtsfahrten gekommen. Ganz anders an der

Nordstadtschule in Pforzheim (Baden-Württemberg), bei der die

ACE-Testerinnen und -Tester im morgendlichen Bringverkehr die

meisten Fehler bundesweit beobachteten: Im Schnitt fuhren nur 14

Prozent der Elterntaxis fehlerfrei.

Grafiken ACE

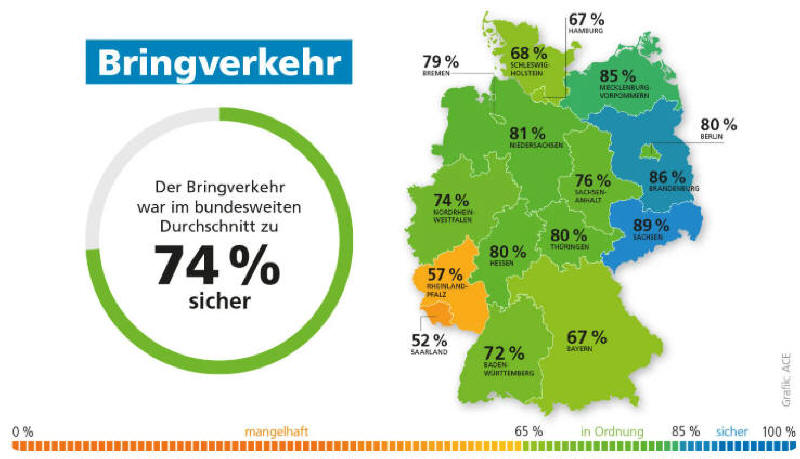

Große Unterschiede beim Bringverkehr Vor

Schulbeginn steigt durch Elterntaxis die Unfallgefahr: Riskante

Wendemanöver, zugeparkte Gehwege und falsches Aussteigen machen den

Schulweg chaotisch und gefährlich.

Entsprechend haben

die ACE-Ehrenamtlichen nicht nur ermittelt, ob Elterntaxis

verkehrswidrig gehalten haben, sondern auch zu welcher Seite das

Kind das Auto verlassen hat und ob beim Abfahren weitere Risiken,

etwa durch Wendemanöver oder Rückwärtsfahrten, verursacht wurden.

Der Durchschnitt der fehlerfreien Elterntaxis in allen

drei Kategorien ist hier abgebildet. Schlusslicht ist

Rheinland-Pfalz, Spitzenreiter ist Sachsen.

Elterntaxis: Luft nach oben beim Anhalten Unsere Erhebung zeigte

auch, dass durch Elterntaxis für die Schülerinnen und Schüler

zahlreiche unterschiedliche Gefahrensituationen zustande kamen: Von

den 6.422 beobachteten Elterntaxis hielten 20 Prozent im

Halteverbot, 8 Prozent in der Einfahrt, jeweils 6 Prozent auf dem

Gehweg oder in zweiter Reihe, um die Kinder aus dem Wagen zu lassen.

Ingesamt verhielten sich 41 Prozent der dokumentierten Elterntaxis

verkehrswidrig.

Bei der Betrachtung der Bundesländer war der

Bringverkehr in Sachsen mit 89 Prozent am sichersten. Am

schlechtesten schnitten das Saarland (52 Prozent) und

Rheinland-Pfalz (57 Prozent) ab. Während unserer Checks wurden wir

vereinzelt von Schulen oder engagierten Eltern angesprochen, die

sich ebenfalls eine Überprüfung wünschten. Diesem Wunsch sind wir,

wenn möglich, nachgekommen. Besonders viele dieser angefragten Tests

fanden in Rheinland-Pfalz statt.

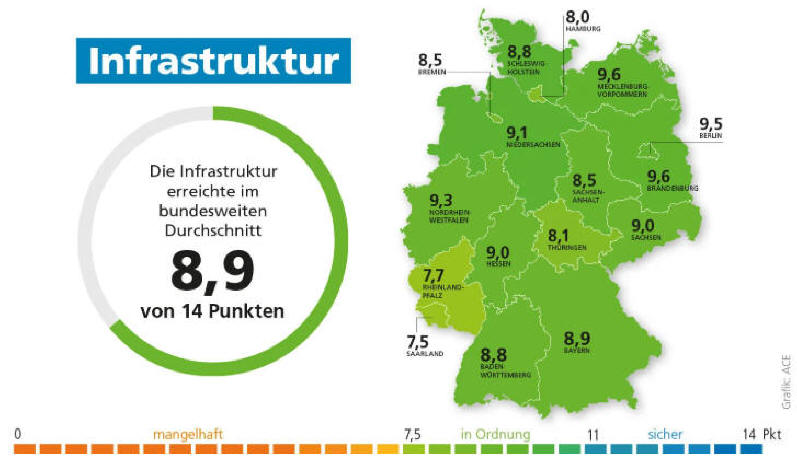

Infrastruktur oft nur

„befriedigend“

Auch beim Blick auf die Verkehrsinfrastruktur

zeigt sich ein gemischtes Bild. Zwar ist erfreulicherweise vor 92

Prozent der Schulen das Tempo auf 30 km/h beschränkt, doch die

sicherste Lösung – eine Spielstraße oder verkehrsberuhigte Zone –

fand sich nur bei 6 Prozent der Schulen. In 8 Prozent der Fälle

fehlte jegliche Querungshilfe, ob Ampel, Zebrastreifen oder

Mittelinsel. Im Ländervergleich schneiden die nordöstlichen

Bundesländer am besten ab: Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg

erreichen durchschnittlich 9,6 von 14 möglichen Punkten, während

Rheinland-Pfalz (7,7 Punkte) und das Saarland (7,5 Punkte) am

schlechtesten bewertet wurden.

Mit 4,5 Punkten wurden bundesweit die wenigsten Punkte für die

Infrastruktur der Ganztagesgrundschule in Stendal (Sachsen-Anhalt)

vergeben. Gleich vier Schulen teilen sich mit je 12 Punkten den

ersten Platz in Sachen Infrastruktur: Grundschule Passau-Grubweg in

Passau (Bayern), Grundschule Grundschöttel in Wetter/Ruhr (NRW), GGS

Herderstraße in Leverkusen (NRW) und Overbergschule in Lingen/Ems

(Niedersachsen).

Die Gefahren sind da – wir müssen jetzt

handeln

Der ACE-Schulweg-Index zeigt deutlich, dass es noch viel

zu viele Risiken auf dem Schulweg gibt. Um sie zu beseitigen, müssen

Akteure wie Landes- und Kommunalverwaltung, Schulen und Eltern

gemeinsam Verantwortung übernehmen. Unser ACE-Handlungsdreieck

zeigt, wie konsequente Kontrollen, verständliche Aufklärung und eine

sichere Infrastruktur dafür ineinandergreifen müssen.

„Der

ACE-Schulweg-Index 2025 zeigt alarmierende Zahlen: Nur 5 Prozent der

untersuchten Schulwege sind sicher. Noch immer werden zu viele

Kinder und Jugendliche auf ihrem Weg zur Schule verletzt – manche

leider auch getötet. Es ist dringend notwendig, die

Verkehrsinfrastruktur weiter systematisch zu verbessern und auch den

Umgang mit Elterntaxis zu ändern.

Bund, Länder, Kommunen, Eltern und

alle Verkehrsteilnehmenden müssen jetzt gemeinsam handeln – jedes

Kind zählt“, fordert Manfred Wirsch, Präsident des Deutschen

Verkehrssicherheitsrats (DVR) und Schirmherr der diesjährigen

ACE-Clubinitiative.

„Unsere engagierten Ehrenamtlichen haben

bundesweit ganz genau hingeschaut und damit ein realistisches Bild

der Schulwegsicherheit geschaffen. Leider ist das Ergebnis

ernüchternd: Noch immer starten viele Kinder ihren Tag in einem

Umfeld, das für sie schlicht zu gefährlich ist. Damit dürfen wir uns

nicht abfinden, sondern müssen den Umstand als Auftrag an uns alle

verstehen: Infrastruktur verbessern, Elterntaxis vermeiden und

Kinder besser schützen. Jeder Schulweg muss sicher sein“, ergänzt

Sven-Peter Rudolph, Vorsitzender des ACE Auto Club Europa.

Über die Erhebung

Seit 2005 führt der ACE mit seinem Ehrenamt

jährlich bundesweite Clubinitiativen durch, die sich mit aktuellen

Themen der Verkehrssicherheit befassen. In diesem Jahr wurden von

April bis Ende Juli Infrastruktur und Bringverkehr vor 167

Grundschulen bundesweit durch die 700 ACE-Ehrenamtlichen vor Ort

überprüft.

Der Bringverkehr wurde jeweils 30 Minuten vor Schulbeginn

beobachtet. Die schulnahe Infrastruktur wurde im Bereich von 200

Metern in beide Richtungen vom Schultor aus anhand eines

standardisierten Kriterienkatalogs begutachtet. Partner der

diesjährigen Clubinitiative ist der DVR. Weiterführende

Informationen:

ACE-Schulweg-Index 2025 (PDF)

KrebsStiftung NRW

Musik hilft heilen: Innovative Charity-Aktion unterstützt

Krebsbetroffene in Nordrhein-Westfalen

Die KrebStiftung

Nordrhein-Westfalen hat im September die Aktion „Musik hilft heilen“

(musikhilftheilen.de)

gestartet #musikhilftheilen ist eine Aktion für Musikbegeisterte und

Menschen, die sich für den guten Zweck begeistern Mitmachen können

alle Personen ab 16 Jahren, die in den sozialen Netzwerken aktiv

sind oder sich engagieren möchten

Seit ihrer Gründung 2009

fördert die KrebsStiftung Nordrhein-Westfalen (NRW) Projekte sowie

Initiativen zur Prävention, Therapie, Nachsorge und der

onkologischen Forschung. Und zwar mit Maßnahmen, die den Menschen in

NRW unmittelbar zugutekommen.

„Wir arbeiten intensiv daran,

Krebsbetroffene und ihre Angehörigen im ganzen Bundesland zu

unterstützen – und das in unterschiedlichen Bereichen und mit

verschiedenen Angeboten“, erklärt Dr. Dieter Niederacher,

Vertretungsberechtigter Vorstand der KrebsStiftung NRW.

„Daher haben wir im September mit einer ganz besonderen Kampagne

gestartet: ‚Musik hilft heilen‘. Ziel ist das Sammeln von Spenden –

allerdings fern ab von herkömmlichen Spendenaufrufen. Denn wir

wollen die Leidenschaft zur Musik für den gute Zweck nutzen.“ Die

Kampagne läuft bis Ende des Jahres.

Jede:r kann mitmachen!

Mitmachen kann jede Person, die Spaß an Musik hat und bei Social

Media aktiv ist. Hierfür veröffentlichen die Teilnehmenden einen

kurzen Clip – Gesang, Tanz oder Instrumental – auf ihren

Social-Media-Accounts und verlinken auf die Kampagne „Musik hilft

heilen“. Follower und Fans haben nun die Möglichkeit, einen selbst

gewählten Geldbetrag zu spenden.

„Wir freuen uns über alle,

die diese Charity-Kampagne unterstützen – und natürlich auch über

jeden Euro, den wir hierdurch sammeln“, betont Niederacher.

Gemeinsam könne man so weiterhin Krebsbetroffene in

Nordrhein-Westfalen unterstützen. „Und das dank eines interaktiven

Austauschs und unterhaltender und Mut machender Musikbeiträge – das

ist eine echte Win-Win-Situation.“

Alle Spenden kommen

vollständig den Projekten und Aktionen der Krebsgesellschaft

Nordrhein-Westfalen e.V. zugute, die Betroffene und ihre Angehörigen

unterstützen. Investitionen für die Entwicklung und Umsetzung der

#musikhilftheilen-Aktion werden mittels eigener Gelder der

KrebsStiftung und durch Fördernde gedeckt.

Großer Dank

gilt den Sponsor:innen und Unterstützer:innen

„Wir freuen uns

sehr, dass sich bereits viele Privatpersonen aber auch Unternehmen

bei ‚Musik hilft heilen‘ angemeldet haben und erste Spenden und

musikalische Beiträge eingegangen sind“, so Niederacher.

Insbesondere das Engagement von Firmen, Stiftungen und Institutionen

sei wichtig, um die Botschaft und die Kampagne bekannt zu machen.

Und das tun viele aus voller Überzeugung.

Als Sponsor:innen

dabei sind zum Beispiel Four 20 Pharma aus Paderborn, Allbau und die

Essener Agentur AnotherNew. Zu den Fördernden gehören unter anderem

die Peter Frankenheim Stiftung, der BKK Nordwest Landesverband, die

Commerzbank Stiftung sowie die Kommunikationsagentur Heyst aus

Essen. Die Motivation treffend zusammengefasst hat Four 20 Pharma

auf der individuellen Landingpage des Unternehmens: „Wenn das Leben

aus dem Takt gerät, können zwei Dinge helfen, den Rhythmus

wiederzufinden: Musik und Medizin. Musik erreicht die Seele, gibt

Menschen Halt und Zuversicht, wenn die Worte fehlen.“

In

diesem Sinne hoffen Niederacher, seine Mitstreiter:innen der

KrebsStiftung und alle Supporter, dass noch viele weitere Menschen,

Institutionen, Vereine und Unternehmen die Kampagne unterstützen.

Weiterführende Links: Kampagnen-Trailer für Social Media,

Funk & Fernsehen:

https://musikhilftheilen.de/ Projektvorstellung per Video mit

WDR-Moderator Tobias Häusler:

https://musikhilftheilen.de/frontpage/ueber-das-projekt Kurzes

Erklärvideo zur Funktionsweise der Kampagne (nach Anlegen eines

Profils):

https://musikhilftheilen.de/frontpage/so-kannst-du-mitmachen

Die KrebsStiftung Nordrhein-Westfalen wurde 2009 gegründet,

um Projekte und Initiativen zur Prävention, Therapie und Nachsorge

sowie die onkologische Forschung aktiv zu fördern. Und zwar mit

Maßnahmen, die den Menschen in NRW unmittelbar zugutekommen.

Die Stiftung geht aus einer Initiative der Krebsgesellschaft

Nordrhein-Westfalen e.V. hervor. Das heißt, bereits als „junge“

Stiftung befand sie sich in einem Netzwerk, das seit mehr als 65

Jahren kontinuierlich gewachsen ist. Mehr Kompetenz und mehr Nähe zu

Forschenden, Onkolog:innen, Betreuer:innen und Betroffenen sind kaum

vorstellbar. Weitere Informationen gibt es auf der

Website der KrebsStiftung

NRW.

Außenführung: „ÜBERSEeHEN in

Duisburg.“ - Kolonialismus in der Innenstadt

Das

Zentrum für Erinnerungskultur bietet am Freitag, 17. Oktober, um 17

Uhr ab dem Haupteingang des Kultur- und Stadthistorischen Museums am

Johannes-Corputius-Platz (Innenhafen) eine Feierabendführung zu den

kolonialen Spuren in Duisburg an. An welchen Ecken gab es in

Duisburg Kolonialwarenläden? Gab es Duisburgerinnen und Duisburger,

die als Soldaten, Missionare oder Siederinnen in die Kolonialgebiete

reisten?

Welche Spuren hat dieses dunkle Kapitel der

Geschichte in Duisburg hinterlassen – und wie wirken sich koloniale

Denkmuster und rassistische Stereotype bis heute aus? Die Führung

wird von Naomi Dibu, Politikwissenschaftlerin und kuratorische

Assistentin, gemeinsam mit Christa Frins, wissenschaftliche

Mitarbeiterin des Zentrums für Erinnerungskultur und Kuratorin der

Ausstellung „ÜBERSEeHEN.

Auf (post)kolonialer Spurensuche in

Duisburg“, geleitet. Im Fokus stehen vergessene oder übersehene

Orte, die zeigen, wie der Kolonialismus Duisburg und seine

Bevölkerung geprägt hat. Dabei wird auch thematisiert, wie

rassistische Bilder und Vorurteile, etwa durch Völkerschauen und

andere Formen der Schauvorführung, verbreitet und stereotype

Vorstellungen von Menschen aus den Kolonialgebieten reproduziert

wurden.

Die Teilnahme ist kostenlos. Bei schlechtem Wetter

findet die Führung im Museum durch die Ausstellung „ÜBERSEeHEN“

statt.

Wirtschaftsbetriebe führen Kanalbauarbeiten

in Hochheide durch

Die Wirtschaftsbetriebe Duisburg

beginnen am 20. Oktober mit Kanalbauarbeiten in der Glückaufstraße

in Duisburg-Hochheide. Auf einer Gesamtstrecke von 90 Metern muss

der Schmutzwasserkanal erneuert werden, dafür muss die

Glückaufstraße stückweise vollgesperrt werden. Der Baustellenbereich

befindet sich zwischen dem Straßeneingang an der Moerser Straße und

der Glückaufstraße 10.

Die Verlegung der neuen

Schmutzwasserrohre erfolgt in offener Bauweise, außerdem werden neue

Kontrollschächte gesetzt. Hinzu kommen 42 Meter Altrohre, die für

das Kanalnetz nicht mehr erforderlich sind. Diese Rohre werden im

Rahmen der Bauarbeiten außer Betrieb genommen und verfüllt.

Der Wochenmarkt auf dem Bürgermeister-Bongartz-Platz findet auch

während der Bauarbeiten statt, lediglich die Platzierung der

Marktstände muss baustellenbedingt leicht angepasst werden. Die

Arbeiten werden voraussichtlich Mitte Januar 2026 abgeschlossen.

Grippesaison 2025/26: Neue Impfstoffalternative für alle

Personen ab dem Alter von 60 Jahren

Bekanntmachung

eines Beschlusses des Gemeinsamen Bundesausschusses über eine

Änderung der Schutzimpfungs-Richtlinie: Umsetzung „STIKO-Empfehlung

zur Erweiterung der Indikations- und beruflichen

Indikationsempfehlung zur saisonalen Influenza-Impfung“:

Der

Beschluss vom 4. September 2025 wurde im Bundesanzeiger (BAnz AT

14.10.2025 B1) veröffentlicht und tritt am 15. Oktober 2025 in

Kraft.

Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat die

aktualisierte Empfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO) zur

Impfung gegen die saisonale Grippe in die Schutzimpfungs-Richtlinie

übernommen. Nach Einschätzung der STIKO sind zwei wirkungsverstärkte

Impfstofftypen besser als der Standard-Impfstoff geeignet, eine

Grippe (Influenza) und mögliche Komplikationen zu verhindern.

Deshalb können alle Personen ab dem Alter von 60 Jahren in der

Grippesaison 2025/26 entweder mit einem

Hochdosis-Influenza-Impfstoff oder mit einem MF59-adjuvantierten

Influenza-Impfstoff geimpft werden – jeweils mit aktueller, von der

Weltgesundheitsorganisation empfohlener Antigenkombination. Mit der

Änderung der Schutzimpfungs-Richtlinie schafft der G-BA die

Planungsgrundlage für die Impfstoff-Beschaffung für die Grippesaison

2025/26.

Hintergrund: Leistungsansprüche auf

Grippeschutzimpfungen Voraussetzung für die Aufnahme einer

Schutzimpfung in den Leistungskatalog der gesetzlichen

Krankenversicherung (GKV) ist eine Empfehlung der beim Robert

Koch-Institut angesiedelten STIKO. Auf Basis der STIKO-Empfehlungen

legt der G-BA – spätestens zwei Monate nach deren Veröffentlichung –

die Einzelheiten zur Leistungspflicht der GKV in der

Schutzimpfungs-Richtlinie fest.

Spontaner Besuch aus

den Philippinen in Duisburg

Im Rahmen ihrer

Deutschlandaufenthalte schauten letzte Woche Gäste aus den

Philippinen auch im Evangelischen Kirchenkreis Duisburg vorbei. Dr.

Jamelle Justine Cataag von der United Church of Christ in the

Philippines (UCCP) sowie Pfarrerin Jurcelyn Astudillo, Priscilla

Pascua-Quezon und Manathaleo Quezon trafen Christiane

Schmidt-Holzschneider, die seit vielen Jahren die Partnerschaft des

Kirchenkreises mit der „Southern Tagalog Conference“ der UCCP

mitträgt, zum Gespräch.

Mit dabei war Skriba Pfarrerin

Sabine Schmitz, die die die Gäste im Namen des Kirchenkreises

begrüßte. Zusammen mit Pfarrer Sören Asmus sprachen sie über die

Partnerschaft, die den Kirchenkreis mit der „Southern Tagalog

Conference“ verbindet. Thema der Begegnung waren auch die

Menschenrechte in den Philippinen.

Diakon Claudio Gnypek von

der Vereinten Evangelischen Mission war beeindruckt von den

Gesprächen: „Unsere Partnerkirche engagiert sich stark für

Menschenrechte, davon können wir auch etwas lernen.“ Bei aller

Unterschiedlichkeit sei wichtig, „dass wir als Kirchen in der

Gesellschaft die Stimme erheben, wenn es z.B. um Gerechtigkeit

geht.“

Im Bild zu sehen sind vor dem Duisburger Haus der Kirche, Am

Burgacker, (v.l.) Sabine Schmitz, Jurcelyn Astudillo, Sören Asmus,

Dr. Jamelle Justine Cataag, Claudio Gnypek, Christiane

Schmidt-Holzschneider, Priscilla Pascua-Quezon (Foto: Manathaleo

Quezon)

Dr. Cataag war im Rahmen einer internationalen

Gesundheitskonferenz der Vereinten Evangelischen Mission (VEM) in

Deutschland und wollte kurz vor ihrer Rückkehr schnell noch Duisburg

besuchen, da ihr Vater früher in der Partnerschaft aktiv war und vor

vielen Jahren auch den Kirchenkreis besucht hatte.

Priscilla

Pascua-Quezon ist Mitarbeiterin der Vereinten Evangelischen Mission

und hatte selbst im Rahmen eines Freiwilligenjahres der VEM im

Kirchenkreis Duisburg gearbeitet. Zusammen mit ihrem Ehemann

Manathaleo und der VEM-Pfarrerin Astudillo fuhren sie nach Duisburg

und wurden vor Ort von Christiane Schmidt-Holzschneider und Diakon

Claudio Gnypek (VEM) begleitet.

Aktionsstart am

25.10. - Kirchengemeinde sammelt Weihnachtspäckchen für Kinder in

Not und bittet um Mithilfe

Viele Kinder dieser Welt

wissen nicht, was es heißt, persönliche Geschenke zu bekommen, da

sie zusammen mit ihren Familien in ärmlichsten Verhältnissen leben.

Ihnen wollen Engagierte in der Evangelischen Versöhnungsgemeinde

Duisburg-Süd zu Weihnachten eine Freude machen. Deshalb ist die

Gemeinde wieder bei der Aktion „Weihnachtspäckchen für Kinder in

Not“ mit dabei. Sie konnte im letzten Jahr ein Strahlen auf

mindestens 37.000 kleine Gesichter zaubern.

Die

diesjährige Sammelaktion startet im Duisburger Süden am 25. Oktober.

Der Karton kann dann – gerne mit einer freiwilligen

Transportkostenbeteiligung - zu den Öffnungszeiten im Gemeindebüro

an der Lauenburger Allee (0203 76 11 20 oder evgds@ekir.de) zu den

Gottesdiensten in den Kirchen der Versöhnungsgemeinde in Ungelsheim,

Großenbaum und Huckingen sowie in Gemeindezentren abgegeben werden.

Nach dem 25. November finden die Weihnachtspäckchen über die

Stiftung „Kinderzukunft“ ihren Weg zu Kindern nach Bosnien,

Herzegowina, Rumänien und auch in die Ukraine. Wer mag, legt ganz

nach dem Motto „Was zum Waschen, was zum Naschen, was zum Fühlen,

was zum Spielen, was zum Wärmen und was zum Lernen“ einige

Süßigkeiten, Spielsachen und Kleidung wie etwa Handschuhe in einen

Schuhkarton, verpackt ihn zu einem schönen Geschenk und kennzeichnet

mit einem Aufkleber, für welche Altersgruppe und welches Geschlecht

die Weihnachtsfreude gedacht ist.

Detailinfos zur Aktion: Die Weihnachtspäckchen gehen über die

Stiftung an Kinder und Jugendliche in Osteuropa. Kinderdörfer und

Partnerorganisationen in den Projektländern stellen sicher, dass die

Päckchen bei den Bedürftigen ankommen. Die Mädchen und Jungen sind

im Kindergarten- und Schulalter, der Großteil ist zwischen sechs und

zwölf Jahren.

Es werden aber auch Jugendliche bis 18 Jahre

beschenkt. Mehr Infos zur Aktion gibt es im Netz unter

www.kinderzukunft.de, Infos und Kontakte zur Gemeinde gibt es unter

www.evgds.de.

„Weihnachtspäckchen für Kinder in Not“ (Foto:

www.kinderzukunft.de).

Bach, Telemann und David und

Goliath Konzert und Lesung im Neudorfer Gemeindezentrum

Musik kann starke Emotionen wecken. Dass sie auch Geschichten

erzählen kann, erlebt das Publikum am 26. Oktober um 16 Uhr im

Neudorfer Gemeindezentrum, Wildstr. 31. Im Zentrum stehen drei

Sonaten aus dem Zyklus „Biblische Historien“ des Leipziger

Thomaskantors Johann Kuhnau (1660–1722). Sie veranschaulichen die

alttestamentlichen Erzählungen, wie etwa den Streit zwischen David

und Goliath, musikalisch.

Pfarrer Sören Asmus trägt

begleitende Texte aus dem Notenmaterial vor und führt mit seiner

Moderation durch das Konzert. Zwischen den biblischen Historien

erklingen Werke von Georg Philipp Telemann und Johann Sebastian Bach

für Viola da Gamba und Cembalo. Kirchenmusikerin Ada Tanir spielt

auf ihrem zweimanualigen Cembalo, an der Viola da Gamba ist Torben

Klaes als Gastmusiker zu hören. Der Eintritt ist frei. Infos zur

Gemeinde gibt es im Netz unter

www.hochfeld-neudorf.de.

Ada Tanir und Torben Klaess (Foto: Alex Muchnik).

Okko Herlyn und Heike Kehl geben Hüsch und Jazz... in

Wanheimer Kirche

Hanns Dieter Hüsch wäre in diesem Jahr

100 geworden. Doch seine Texte und Lieder von Himmel und Erde, Komik

und Tragik, Zärtlichkeit und Widerstand haben bis heute eine

erstaunliche Aktualität behalten. Das zeigen Kabarettist Okko Herlyn

und Sängerin Heike Kehl am 26. Oktober 2025 um 17 Uhr in der

evangelischen Kirche in Duisburg Wanheim, Friemersheimer Straße –

Ecke Wanheimer, mit ihrem Programm „Weil mich mein Gott das Lachen

lehrt“.

Heike Kehl ist bekannt als bühnenerfahrene

Rezitatorin und ausdrucksstarke Jazzsängerin, Dr. Okko Herlyn ist

ehemaliger Gemeindepfarrer in Duisburg Wanheim, Theologieprofessor,

Liedermacher und ausgezeichneter Kabarettist. In der Beschreibung

zum aktuellen Programm heißt es: „Unverwechselbar seine wild

wuchernden Geschichten aus der niederrheinischen Provinz, seine

konsequent antifaschistische Haltung gegen Rassismus, Ausgrenzung,

Gewalt und Krieg, seine Vision vom „großen Menschenhaus“, in dem

Geschwisterlichkeit, Solidarität und vor allem Humor wohnen.

Seine nur scheinbar naive Frömmigkeit, sein Glaube an den Gott

der Zukurzgekommenen und Spurenlosen, der Geknickten und

Gekränkten.“ Das Ganze wird im Wanheimer Gotteshaus begleitet mit

Hüschs eigenen Liedern und weiteren einfühlsamen Jazz-Standards. Der

Eintritt ist frei, Spenden sind gerne gesehen.

Okko Herlyn und Heike Kehl (Foto: Tom Thöne).

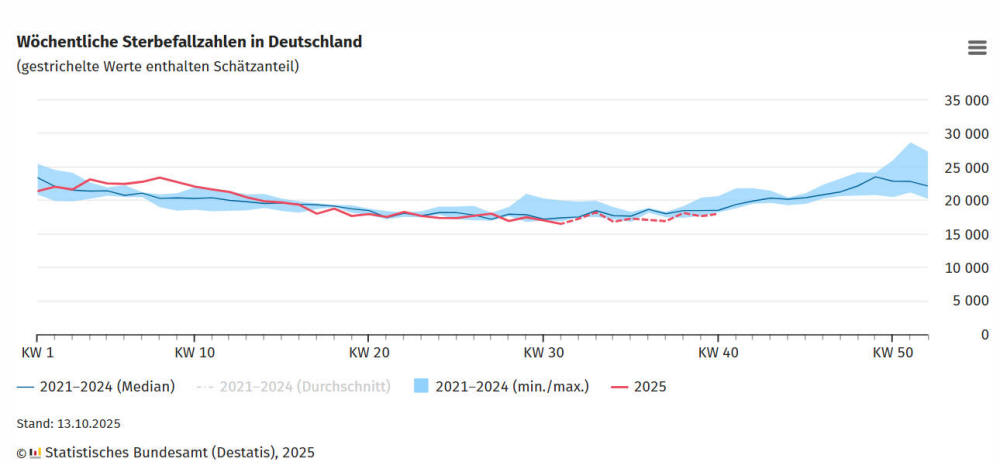

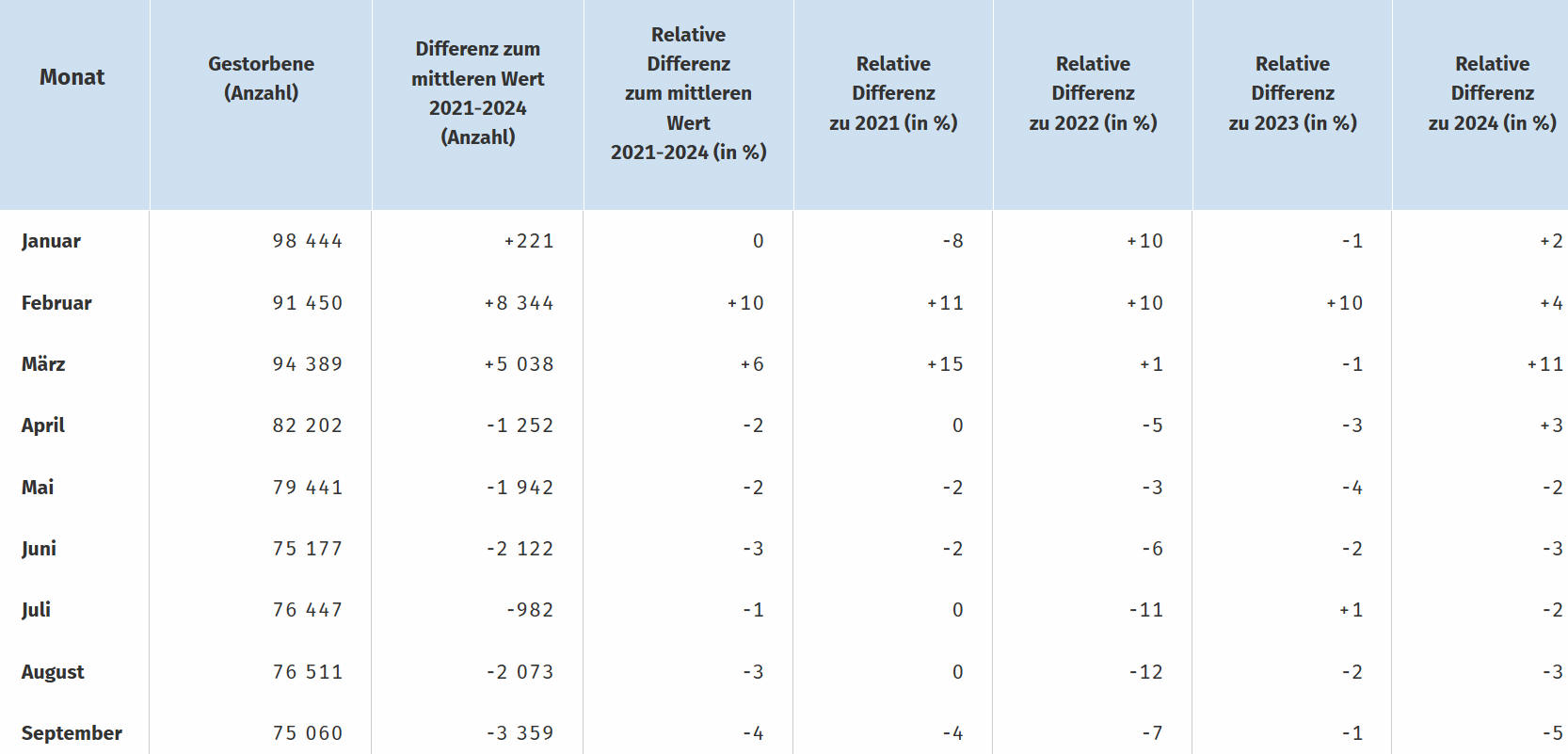

Sterbefallzahlen im 3. Quartal 2025 unter den mittleren

Werten der Vorjahre

Im 3. Quartal 2025 sind in

Deutschland nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes

(Destatis) rund 228 000 Menschen gestorben. Die Sterbefallzahlen

lagen in allen drei Monaten unter den mittleren Werten der vier

Vorjahre: im Juli um 1 %, im August um 3 % und im September um 4 %.

Die Entwicklung der Sterbefallzahlen in den Sommermonaten der

Vergleichsjahre war zum Teil durch Hitzewellen oder noch durch die

Corona-Pandemie geprägt. Derartige Einflüsse blieben im Sommer 2025

größtenteils aus, was die vergleichsweise niedrigen Sterbefallzahlen

in den diesjährigen Sommermonaten erklären kann.

Lediglich

Anfang Juli waren die Sterbefallzahlen während einer Hitzewelle

kurzzeitig gegenüber dem mittleren Wert der Jahre 2021 bis 2024

erhöht (+5 % in Kalenderwoche 27 vom 30. Juni bis 06. Juli). Dass im

Zusammenhang mit Hitze die Sterbefallzahlen ansteigen können, ist

ein bekannter Effekt, der in Sommermonaten bereits häufiger

beobachtet wurde.

Öffentliche Schulden im 2. Quartal 2025 um 1,2 % höher

als im Vorquartal

Öffentlicher Schuldenstand steigt um

30,6 Milliarden Euro auf 2 554,0 Milliarden Euro

Der

Öffentliche Gesamthaushalt war beim nicht-öffentlichen Bereich zum

Ende des 2. Quartals 2025 mit 2 554,0 Milliarden Euro verschuldet.

Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen

Ergebnissen mitteilt, stieg die öffentliche Verschuldung damit

gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % oder 30,6 Milliarden Euro. Zum

Öffentlichen Gesamthaushalt zählen die Haushalte von Bund, Ländern, Gemeinden

und Gemeindeverbänden sowie der Sozialversicherung

einschließlich aller Extrahaushalte.

Zum nicht-öffentlichen

Bereich gehören Kreditinstitute sowie der sonstige inländische und

ausländische Bereich, zum Beispiel private Unternehmen im In- und

Ausland. Schulden des Bundes erhöhen sich um 1,8 % Die Schulden des

Bundes stiegen zum Ende des 2. Quartals 2025 gegenüber dem

Vorquartal um 30,9 Milliarden Euro (1,8 %). Unter anderem hat das

"Sondervermögen Bundeswehr" seine Verschuldung um 9,2 % oder

2,4 Milliarden Euro auf 28,3 Milliarden Euro erhöht.

Schulden der Länder reduzieren sich um 5,7 Milliarden Euro

Die

Länder waren zum Ende des 2. Quartals 2025 mit 609,8 Milliarden Euro

verschuldet, dies entspricht einem Rückgang um 5,7 Milliarden Euro

(-0,9 %) gegenüber dem Vorquartal. Prozentual am stärksten gegenüber

dem Vorquartal sanken die Schulden in Sachsen-Anhalt (-3,7 %), in

Baden-Württemberg und Niedersachsen (jeweils -2,6 %).

Der

stärkste Schuldenanstieg gegenüber dem Vorquartal wurde für

Mecklenburg-Vorpommern mit +5,5 % ermittelt. Auch in

Schleswig-Holstein (+2,8 %) und Hessen (+2,5 %) stiegen die Schulden

vergleichsweise stark. Schulden der Gemeinden und Gemeindeverbände

wachsen um 3,1 % Bei den Gemeinden und Gemeindeverbänden nahm die

Verschuldung zum Ende des 2. Quartals 2025 gegenüber dem Vorquartal

zu. Sie stieg um 5,4 Milliarden Euro (+3,1 %) auf

179,8 Milliarden Euro.

Den höchsten prozentualen

Schuldenanstieg gegenüber dem Vorquartal wiesen dabei die Gemeinden

und Gemeindeverbände in Brandenburg (+5,7 %) auf, gefolgt von

Rheinland-Pfalz (+5,1 %) und Schleswig-Holstein (+4,2 %). Einen

Rückgang der Verschuldung gab es wie schon im 1. Quartal 2025

lediglich in Thüringen (-0,6 %). Die Verschuldung der

Sozialversicherung sank im 2. Quartal 2025 gegenüber dem Vorquartal

um 0,2 Millionen Euro (-1,7 %) auf 9,7 Millionen Euro.

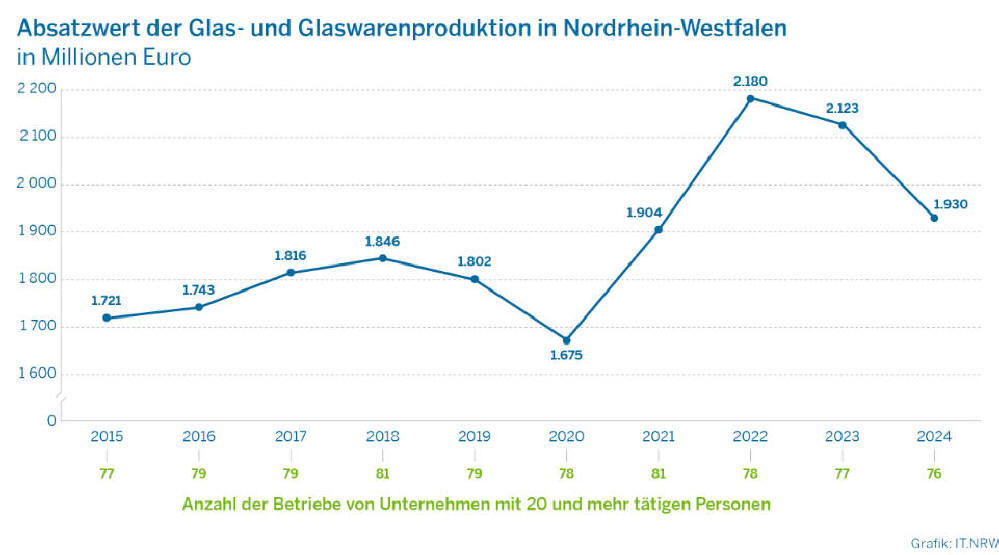

NRW-Industrie: Absatzwert der Glas-

und Glaswarenproduktion 2024 um mehr als 9 % gesunken

*

Absatzwert das zweite Jahr in Folge rückläufig

* Rückgang setzt

sich auch in der ersten Jahreshälfte 2025 fort

* NRW-Anteil am

Bundesabsatzwert unverändert

Im Jahr 2024 sind in 76

produzierenden Betrieben des nordrhein-westfälischen Verarbeitenden

Gewerbes im energieintensiven Industriebereich der Glas- und

Glaswarenproduktion Waren im Wert von 1,9 Milliarden Euro

hergestellt worden. Wie das Statistische Landesamt mitteilt, war der

Absatzwert damit um nominal 9,1 % niedriger als ein Jahr zuvor und

sank somit bereits das zweite Jahr in Folge.

Im

Zehnjahresvergleich wurde der geringste Absatzwert im Jahr 2020

erzielt. Beinahe alle Glassparten mit rückläufiger Produktion Auch

im Jahr 2024 entfiel der größte Anteil am gesamten Absatzwert mit

62,6 % auf den Bereich „Herstellung von Flachglas”, das u. a. für

Fensterscheiben genutzt wird. Der Absatzwert sank hier um 6,3 %

gegenüber dem Vorjahr.

Der Absatzwert von Hohlglas – dazu zählen Einmachgläser,

Flaschen, Trinkgläser, Vasen und Geschirr aus Glas – verringerte

sich um 24,0 %. Im Bereich Glasfasern (einschließlich Glaswolle) und

Waren daraus (ohne Gewebe) sank der Absatzwert um 2,6 %. Der

Absatzwert von sonstigem Glas, wie z. B. Bruchglas, Glasabfälle und

nicht bearbeitetes Glas, stieg hingegen um 1,3 % gegenüber dem

Vorjahr.

NRW-Anteil am bundesweiten Absatzwert bleibt

unverändert

Auch bundesweit ging der Wert der Glas- und

Glaswarenproduktion im Jahr 2024 auf 10,5 Milliarden Euro zurück;

damit sank der Wert um 8,9 % gegenüber dem Vorjahr. Der NRW-Anteil

am bundesweiten Absatzwert von Glas und Glaswaren blieb unverändert

und lag wie im Vorjahr bei 18,3 %.

Regierungsbezirk Köln

weiterhin auf dem ersten Platz beim Absatzwert von Glas und

Glaswaren in NRW

Mit 30,5 % wurde der größte Anteil des

nordrhein-westfälischen Absatzwertes von Glas und Glaswaren2024 in

Betrieben des Regierungsbezirkes Köln erzielt. Es folgten die

Betriebe in den Regierungsbezirken Münster (21,5 %), Düsseldorf

(17,2 %), Arnsberg (16,3 %) und Detmold (14,5 %).

Absatzwert

in der ersten Jahreshälfte 2025 geringer als im Vorjahreszeitraum

aber höher als im ersten Halbjahr 2020

Im ersten Halbjahr 2025

produzierten nach vorläufigen Ergebnissen 76 nordrhein-westfälische

Betriebe Glas und Glaswaren im Wert von 949,3 Millionen Euro. Das

waren 4,2 % weniger als im entsprechenden Vorjahreszeitraum, aber

16,5 % mehr als im ersten Halbjahr 2020.