|

'Tagesaktuell' - Redaktion Harald Jeschke | Sonderseiten |

• Sitemap •

Archiv

• 45. Kalenderwoche:

8. November

•

Baustellen •

DVG-Umleitung •

Bahn-VRR

Montag, 10. November 2025

Internationale Kinderbuchausstellung der

Stadtbibliothek 2025: „Demokratie…ganz einfach“

Die Duisburger Stadtbibliothek lädt wieder zur Internationalen

Kinderbuchausstellung (IKiBu) ein. Mehr als 50 Jahre IKiBu in

Duisburg stehen für Begeisterung an Literatur, Freude am Lesen und

Begegnungen, die Kinder stärken und ihre Neugier wecken. Vom 10. bis

15. November geht es in diesem Jahr um das Thema „Demokratie … ganz

einfach!“.

In den Bibliotheken und an anderen Orten gibt es

dazu ein vielfältiges Programm mit Geschichten, Theater, Musik und

Kreativität rund um das Thema. Dabei steht die Frage im Mittelpunkt,

was Freiheit, Vielfalt und Toleranz für uns bedeutet, und warum sie

so wichtig sind. Vormittags richten sie sich die Angebote an Schulen

und Kindertageseinrichtungen, die Veranstaltungen am Nachmittag und

am Samstag stehen allen offen.

Am Samstag, 15. November,

findet der traditionelle Aktionstag zum Abschluss der IKiBu in der

Zentralbibliothek statt. Hier wird die gesamte Kinder- und

Jugendbibliothek zur Veranstaltungsfläche: es spielt Musik, es wird

gebastelt und gespielt. Spaß und Kreativität stehen im Vordergrund,

damit das Thema der IKiBu noch einmal mit allen Sinnen erfahrbar

wird. Mit dem Komma-Theater, Unicef, „Coding for tomorrow“ und

vielen anderen. Alle Informationen rund um die IKiBu sind im

Internet auf www.ikibu.de zu finden.

Chargeback – wann

und wie die Rückbuchung einer Kreditkartenzahlung möglich ist

Viele Verbraucherinnen und Verbraucher kennen das sogenannte

Chargeback-Verfahren nicht – obwohl es ihnen in bestimmten Fällen

ermöglicht, Kreditkartenzahlungen rückgängig zu machen. Mit einem

aktualisierten Online-Artikel informiert das Europäische

Verbraucherzentrum (EVZ) Deutschland über das Verfahren, gibt

Hilfestellung bei der Beantragung und erklärt, welche Probleme

insbesondere bei grenzüberschreitenden Fällen auftreten können.

Beispiel aus der Fallarbeit des EVZ Deutschland

Ein Ehepaar

aus Baden-Württemberg machte Urlaub auf Gran Canaria. An der

Strandpromenade wurden sie von einer Frau angesprochen, die ihnen

drei Lose anbot – eines entpuppte sich als angeblicher Hauptgewinn.

Daraufhin ließ sich das Ehepaar zu einer Besichtigung einer

Ferienanlage überreden. Dort wurden sie in ein Verkaufsgespräch

verwickelt, in dem ihnen ein „Urlaubszertifikat“ angeboten wurde –

angeblich mit exklusiven Reisevorteilen. Unter Druck unterschrieben

sie schließlich einen Vertrag und zahlten 4.000 Euro per

Kreditkarte.

Erst später bemerkten sie, dass es sich um eine

typische Urlaubs-Masche handelte, aus dem ein Rücktritt kaum möglich

war. Die Familie wandte sich an das EVZ Deutschland. Nach unserer

Empfehlung beantragten sie bei ihrer Bank ein Chargeback – mit

Erfolg: Die 4.000 Euro wurden vollständig erstattet.

Was ist

ein Chargeback-Verfahren?

Das Chargeback ist ein

Rückbuchungsverfahren für Kredit- und Debitkartenzahlungen. Es wurde

von den Kreditkartenorganisationen (z. B. Visa, Mastercard)

entwickelt und ermöglicht es, Geldbeträge zurückzufordern, wenn eine

Abbuchung fehlerhaft oder unrechtmäßig war.

Da das Verfahren

auf den Regeln der Kartenanbieter basiert und nicht gesetzlich

geregelt ist, kommt es nach den Erfahrungen des EVZ Deutschland in

der Praxis häufig zu Missverständnissen oder Ablehnungen durch

Banken.

In diesen Fällen ist ein Chargeback-Verfahren möglich

Ein Chargeback kann zum Beispiel in folgenden Fällen beantragt

werden:

- eine im Internet bestellte Ware wurde nicht geliefert,

- ein Online-Händler erstattet trotz fristgerechtem Widerruf und

Rücksendung kein Geld,

- ein Betrag wurde doppelt oder falsch

abgebucht,

- ein Unternehmen hat Insolvenz angemeldet,

- es

wurden unberechtigte Zusatzkosten belastet – zum Beispiel nach einer

Mietwagen- oder Hotelbuchung,

- es handelt sich um eine

betrügerische Abbuchung oder einen Fake-Shop – hier sollte

zusätzlich Anzeige bei der Polizei erstattet werden.

So

läuft die Beantragung eines Chargeback ab

Das Chargeback wird

über die kartenausgebende Bank beantragt. Viele Banken stellen dafür

Reklamationsformulare bereit. Dem Antrag sollten alle relevanten

Belege beigefügt werden.

Fristen und Nachweise beachten

Kreditkartenunternehmen setzen für Chargebacks in der Regel Fristen

von bis zu 120 Tagen nach der Abbuchung. Verbraucherinnen und

Verbraucher sollten sich aber so schnell wie möglich an ihre Bank

wenden.

Die Bank prüft den Fall und stößt das Verfahren im

besten Fall an – häufig über spezialisierte Zahlungsdienstleister.

Händler können der Rückbuchung widersprechen; in solchen Fällen kann

sich die Klärung verzögern – teils über mehrere Monate.

Verbraucher-Tipp: Hartnäckig bleiben

Nach den Erfahrungen des EVZ

Deutschland sind Bankangestellte oftmals nicht mit dem

Chargeback-Verfahren vertraut oder lehnen es ohne nachvollziehbare

Begründung ab. Hier lohnt es sich, nachzuhaken und auf die Regeln

der Kreditkartenunternehmen zu verweisen. Zur Unterstützung können

Verbraucherinnen und Verbraucher auch den EVZ-Artikel mitschicken.

Weitere Informationen und praktische Tipps zum Chargeback-Verfahren

Bürgerenergie in NRW: Umfrage zeigt Fortschritte – aber

auch dringenden Handlungsbedarf

Eine Umfrage des Genoverband

e.V. unter Energiegenossenschaften in Nordrhein-Westfalen zeigt ein

interessantes Stimmungsbild: Die Bürgerenergie erfährt zunehmend

Rückenwind, steht jedoch weiterhin vor erheblichen

Herausforderungen. Zwischen dem 14. August und dem 25. September

2025 nahmen 71 Vorstandsmitglieder von Energiegenossenschaften in

NRW an der Umfrageteil.

Positive Impulse durch das

Bürgerenergiegesetz

Nur etwa ein Drittel der Befragten sehen

Verbesserungen. Wenn Verbesserungen gesehen wurden, sind diese am

häufigsten durch die geregelten finanziellen

Beteiligungsmöglichkeiten durch das Bürgerenergiegesetz in NRW

wahrgenommen worden. Die Mehrheit der befragten

Energiegenossenschaften bieten direkte Beteiligungen an, dicht

gefolgt von Direktzahlungen an Gemeinden. Derartige Beteiligung ist

ein wichtiger Schritt für mehr lokale Teilhabe und Akzeptanz der

Windenergie.

Genehmigungsprozesse und Netzausbau als zentrale

Hürden

Als Hemmnis bei den Genehmigungsverfahren geben die

meisten der Befragten die Dauer von Genehmigungsverfahren an und

sehen Verbesserungsbedarf. Besonders das sogenannte „Lex Sauerland“

– eine landesrechtliche Übergangsregelung in NRW – hat die

Genehmigungen außerhalb geplanter Windgebiete in Konflikt mit

Bundesrecht gebracht, was viele Windenergie-Projekte in NRW

verzögert oder beendet hat.

Auch der schleppende Netzausbau

und fehlende Speicherlösungen bereiten Sorgen: Die Mehrheit der

befragten Windenergiegenossenschaften in NRW sehen hier ein

zentrales Problem. Der Ausbau erneuerbarer Energien kann nur dann

Wirkung entfalten, wenn die erzeugte Energie auch eingespeist und

gespeichert werden kann. In offenen Antwortfeldern forderten die

Genossenschaften, gezielte Flächenausweisungen in der Nähe von

Netzeinspeisepunkten zu ermöglichen, sowie eine netzdienliche

Anbindung von Speichern.

Ungleiche Wettbewerbsbedingungen bei

der Flächenvergabe

Zudem kritisieren viele Genossenschaften in

der Befragung die Konkurrenz mit großen, kapitalstarken Unternehmen

bei der Flächenvergabe. Sie fordern faire Rahmenbedingungen und eine

gezielte Förderung, um die Bürgerenergie als demokratische Säule der

Energiewende zu stärken.

„Energiegenossenschaften sind das

Modell für Bürgerbeteiligung. Die Akzeptanz von Windenergieanlagen

steigt, wenn die Menschen vor Ort in die Projekte eingebunden

werden“, betont Peter Götz, Vorstandsmitglied beim Genoverband e.V.

Die Umfrage zeigt: Die Bürgerenergie in NRW ist auf einem guten

Weg, braucht aber weiterhin politische Unterstützung und faire

Rahmenbedingungen. Das Land NRW arbeitet intensiv an Lösungen und

hat durch Leitfäden, Checklisten und Standardisierungen schon vieles

auf den Weg gebracht. Ein Expertenworkshop 30. September 2025 im

Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr (MUNV NRW) diente

der Evaluation dieser Maßnahmen und für den Erfahrungsaustausch

weitere Lösungen zu entwickeln.

Hinweis zur Umfrage: Die

verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrage des Genoverband

e.V. unter Vorständen von Energiegenossenschaften. Von den etwa 120

Mitgliedsgenossenschaften im Verbandsgebiet haben sich zwischen dem

14.8. – 25.9.2025 n=71 Vorstände an der Umfrage beteiligt. N= 31

davon sind im Bereich Windenergie tätig.

Der Genoverband e.V.

ist der Prüfungs- und Beratungsverband, Interessenvertreter und

Bildungsträger für rund 2.800 Mitgliedsgenossenschaften. Als

moderner Dienstleister betreut er Genossenschaften aus den Bereichen

Kreditwirtschaft, Landwirtschaft, Agrarwirtschaft, Verkehr und

Logistik sowie Handel, Gewerbe und Dienstleistungen mit insgesamt

über acht Millionen Mitgliedern. Mehr Informationen unter:

www.genoverband.de

„Mut zur Gründung: Let’s talk future“

Vereinbarkeit, Wachstum und Finanzen – Veranstaltung für Female

Start-ups und Gründerinnen am Niederrhein

Am diesjährigen

Women´s Entrepreneurshipday, Mittwoch, 19. November 2025, sind

Female Start-ups und Gründerinnen vom Niederrhein in der Zeit von

18.00 Uhr bis 20.00 Uhr zur Veranstaltung „Mut zur Gründung: Let‘s

talk future“ in die Alte reformierte Kirche nach Schermbeck

eingeladen. Gründerinnen sind erfolgreich und erzielen solide

Umsätze.

Trotzdem ist der Anteil der Gründerinnen weiterhin

gering. Nach erfolgreichem Gründungsstart das Business zu etablieren

und weiterzuentwickeln ist eine große Herausforderung und erfordert

eine gute Strategie! Oft ist die Finanzierung der Stolperstein. Mit

Impulsvorträgen der NRW.Bank zu Finanzierungs- und Förder-Know-how

für Gründung und Wachstum geht es um Female Entrepreneurship und die

Existenzgründung.

Den Vortrag hält Förderberaterin Simone

Plum. Im Anschluss wird Autorin und Mentorin Denise Brücker,

kokokonzept Hamminkeln, über gelungene „Kommunikation als Hebel für

unternehmerischen Erfolg“ sprechen. Im regionalen Talk kommen wir

mit den Unternehmerinnen Katharina Klump, Geschäftsführerin

Landhotel Voshövel, Schermbeck und Jennifer Rotehüser Gründerin &

Inhaberin rotehüser PHYSIOTHERAPIE, Wesel in´s Gespräch.

Der

Mut zur Gründung, die besonderen Herausforderungen und

Lösungsansätze im Rahmen von Vereinbarkeit und Wachstum sowie

Zugänge zu Kapital und öffentlichen Fördermöglichkeiten werden

thematisiert. Im Anschluss gibt es die Möglichkeit, sich erfolgreich

zu vernetzen.

Franziska Hilfenhaus, Freie

Journalistin (Frau tv/WDR) und Moderatorin/Medientrainerin

(Kooperative W), moderiert die Veranstaltung. Die Teilnahme ist

kostenfrei, um Anmeldung zur Veranstaltung wird bis zum 11. November

2025 gebeten. Eine Anmeldung ist über den folgenden Link https://beteiligung.nrw.de/k/1018010

sowie den Veranstaltungskalender

des Kreis Wesel möglich.

Die Veranstaltung wird in

Kooperation der Fachstelle Frau und Beruf Kreis Wesel und dem

STARTERCENTER NRW.NIEDERRHEIN in der EntwicklungsAgentur Wirtschaft

des Kreises Wesel sowie Competentia NRW Kompetenzzentrum Frau &

Beruf Niederrhein in Zusammenarbeit mit der Gleichstellungsstelle

der Gemeinde Schermbeck angeboten.

Das Kompetenzzentrum Frau

& Beruf Niederrhein, unter der Trägerschaft der Stadt Duisburg, wird

gefördert vom Ministerium für Kinder, Jugend, Familie,

Gleichstellung, Flucht und Integration des Landes

Nordrhein-Westfalen.

Bidirektionales

Laden: Grundlagen für sichere Markteinführung schaffen

Elektroautos sollen Strom nicht nur laden, sondern auch

zurückspeisen können. Das vergünstigt die Energiewende und entlastet

das Stromnetz. TÜV-Verband legt Positionspapier vor und fordert

klare Vorgaben für Technik, Sicherheit und Zuständigkeiten.

Elektroautos können nicht nur lokal emissionsfrei fahren, sondern

auch als universeller Stromspeicher dienen. Beim sogenannten

bidirektionalen Laden geben die Batterien der E-Autos überschüssigen

Strom wieder ins Netz oder ins eigene Haus zurück. Mit diesem

Konzept können Lastspitzen erneuerbarer Energien aufgenommen werden.

Das senkt die Stromkosten für alle und stabilisiert die Stromnetze.

„Bidirektionales Laden ist ein wichtiger Baustein für eine sichere,

bezahlbare und resiliente Energieversorgung“, sagt Robin Zalwert,

Referent für Nachhaltige Mobilität beim TÜV-Verband.

„Damit

diese Technologie in Deutschland zügig in den Markt kommt, brauchen

wir verbindliche technische Vorgaben, eine gute Koordination und

eine leistungsfähige digitale Infrastruktur.“ Der TÜV-Verband

veröffentlicht heute ein Positionspapier und fordert darin

verbindliche technische Regeln, eine gute Koordination dieses

Querschnittsthemas innerhalb der Bundesregierung sowie den schnellen

Ausbau digitaler Infrastruktur.

Großes Potenzial für

Energiewende und Verbraucher:innen

Mit bidirektionalem Laden

werden Elektroautos zu mobilen Energiespeichern. Sie können

Verbrauchsspitzen abfedern und Strom speichern. Studien wie vom

Fraunhofer ISI und Fraunhofer ISE zeigen: Durch die Nutzung von

Fahrzeugbatterien als Zwischenspeicher könnten in Deutschland bis

2040 bis zu 8,4 Milliarden Euro pro Jahr eingespart werden. Auch

private Haushalte und Unternehmen könnten profitieren, indem sie

Strom flexibler nutzen und zurückspeisen.

Von der Strategie

in die Umsetzung

Im Masterplan Ladeinfrastruktur 2030 des

Bundesverkehrsministeriums (BMV) wird das Thema erstmals

konkretisiert. Dennoch fehlen verbindliche Regelungen und klare

Zuständigkeiten. „Europa – insbesondere Deutschland – zählt beim

bidirektionalen Laden derzeit zu den führenden

Technologiestandorten“, sagt Zalwert. „Dieser Vorsprung ist jedoch

nicht gesichert und könnte ohne entschlossenes Handeln schnell

verloren gehen. Denn bidirektionales Laden betrifft Energie-,

Verkehrs- und Digitalpolitik. Nur wenn Ministerien, Netzbetreiber

und Energieversorger eng zusammenarbeiten, kann die Technologie

schnell in den Markt kommen.“

Kernforderungen für den

Markthochlauf

Für den erfolgreichen Start des bidirektionalen

Ladens schlägt der TÜV-Verband vier zentrale Schritte vor.

Technische Regeln festlegen: Dafür braucht es einheitliche

Sicherheits- und Prüfstandards, klare technische Vorgaben und ein

transparentes Zertifizierungssystem für Fahrzeuge, Ladepunkte und

Software.

Koordiniert vorgehen: Das setzt eine enge Abstimmung

zwischen Verkehrs- und Wirtschaftsministerium voraus sowie

Förderprogramme, die verlässlich ausgestattet sind und nicht unter

Finanzierungsvorbehalt stehen.

Digitale Infrastruktur

beschleunigen: Dazu zählen der rasche Ausbau intelligenter

Stromzähler, deutlich beschleunigte Genehmigungsverfahren für

Ladeinfrastruktur von Depots und Flotten und klare Rahmenbedingungen

für flexible Stromtarife.

Qualität und Sicherheit prüfen: Die

TÜV-Organisationen bringen ihre Prüferfahrung ein und testen sowie

zertifizieren Fahrzeuge, Ladeinfrastruktur und IT-Systeme. So wird

sichergestellt, dass bidirektionale Ladelösungen sicher,

nutzerfreundlich und verlässlich funktionieren.

Die

Technologie ist bereit. Jetzt müssen die politischen Weichen

gestellt werden. Ziel ist es, Pilotversuche in einen bundesweiten

Markt zu überführen und Verbraucher:innen sichere, verständliche und

wirtschaftliche Lösungen anzubieten.

Vorlesen, Mitmachen,

Basteln: Winter- und Nikolausgeschichten in der Rumelner Bibliothek

Die Bibliothek in Rumeln-Kaldenhausen, Schulallee 11, lädt

Kinder ab sieben Jahren zu einer gemütlichen Mitmach-Aktion in der

Vorweihnachtszeit ein. Am Dienstag, 18. November, dreht sich von 16

bis 17 Uhr alles um Winterund Nikolausgeschichten. Gemeinsam wird

gelesen, gelauscht und gelacht – mit schönen Geschichten, die Lust

aufs Lesen machen. Im Anschluss gibt es passend zum Thema eine

Bastelaktion.

Die Veranstaltung richtet sich an Kinder, die

Freude am Lesen und Basteln haben. Sie ist eine schöne Gelegenheit,

spielerisch das Lesen zu üben und dabei neue Geschichtenwelten zu

entdecken. Die Teilnahme ist kostenlos, um Anmeldung auf

www.stadtbibliothekduisburg.de (unter „Veranstaltungen“) wird

gebeten.

Fragen beantwortet das Team der Bibliothek gerne

persönlich oder telefonisch unter 02151 41908158. Die Öffnungszeiten

sind dienstags bis freitags von 10.30 bis 13 und 14 bis 18 Uhr,

sowie samstags von 10 bis 13 Uhr.

Lesung mit Birgit

Stieler in Wanheimerort

Die Bibliothek in Wanheimerort,

Düsseldorfer Straße 544, lädt am Freitag, 28. November, um 16 Uhr zu

einer Lesung mit Birgit Stieler ein. Die Duisburger Autorin aus

Wanheimerort hat bereits die Bücher „Relativ arm. Leben in der

Bedarfsgemeinschaft“ und „Schokokussgenuss“ veröffentlich. Bei der

Lesung stellt sie lyrische Texte aus ihrem neuen Buch „Und die Tage

plätschern fröhlich dahin“ mit einer gesunden Portion Humor und

einem liebevollen Blick auf die kleinen Freuden des Alltags vor.

Ihre Gedichte und Wortspielereien erzählen vom Strom des Lebens,

vom Sich-Treiben-Lassen und vom Glück, das manchmal einfach am

Bachufer wartet. Der Eintritt ist frei, um eine Online-Anmeldung

unter www.stadtbibliothekduisburg.de wird gebeten. Fragen

beantwortet das Team der Bibliothek gerne persönlich oder

telefonisch unter 0203 773096. Die Servicezeiten sind dienstags und

donnerstags von 14 bis 18 Uhr, freitags von 10.30 bis 13 und 14 bis

18 Uhr sowie samstags von 10 bis 13 Uhr.

VHS-Vortrag: Was haben Stolpersteine mit Demokratie zu

tun?

Die Historikerin Dr. Marina Sassenberg berichtet

am Montag, 10. November, um 20 Uhr in der Volkshochschule im

Stadtfenster, Steinsche Gasse 26 in der Duisburger Innenstadt, über

„Stolpersteine“ im Straßenpflaster. Sie geht der Frage nach, worin

die Stärken und Schwächen dieser Form der Erinnerungskultur liegen

und was diese Steine mit Demokratie zu tun haben. Mehr als 300

sogenannte Stolpersteine erinnern in Duisburg an die Opfer des

Nationalsozialismus.

Das sind Pflastersteine mit einer

Kantenlänge von zehn Zentimetern, die eine Messingtafel tragen, in

die der Name, das Geburts- und Deportationsjahr sowie der Todesort

der jeweiligen Opfer eingestanzt ist. In der Regel wurden sie in den

Gehweg vor dem letzten Wohnort der Ermordeten verankert. Die Idee,

der Opfer auf diese Weise zu gedenken, stammt von dem Künstler

Gunter Demnig.

Die Teilnahme kostet fünf Euro. Eine

vorherige Anmeldung ist erforderlich. Weitere Informationen gibt es

telefonisch bei der VHS unter 0203 283- 984617.

Workshop Manga zeichnen in der Zentralbibliothek

Die Kinder- und Jugendbibliothek an der Steinschen Gasse 26 in

der Duisburger Innenstadt lädt am Samstag, 29. November, von 11 bis

13.30 Uhr zu einem Manga-Zeichenworkshop ein. Jugendliche von 10 bis

14 Jahren können mit der Künstlerin Jen Satora in die Welt von Ash

und Pikachu, Sailor Moon und anderen Manga-Heldinnen und Helden

eintauchen oder eigene Figuren erfinden.

Bei dem Workshop

wird vermittelt, wie man Stilmittel richtig einsetzt und mit den

typischen Materialien arbeitet. Anfängerinnen und Anfänger sind

herzlich willkommen. Wer selbst schon gezeichnet hat, kann seine

Sachen gerne mitbringen und sich weitere Tipps und Anregungen holen.

Die Teilnahme kostet zwei Euro zugunsten der Duisburger

Bibliotheksstiftung. Alle Materialien werden gestellt. Die Kurse

gehören zum Programm des Kulturrucksack NRW. Die Anmeldung ist

online auf der Internetseite www.stadtbibliothekduisburg.de (unter

„Veranstaltungen“) möglich.

Evangelische Gemeinden südlich der A42 möchten eine werden

Versammlungen in Beeck und Meiderich am 16. November

Die Leitungsgremien der Evangelischen Kirchengemeinden Meiderich,

Obermeiderich und Ruhrort-Beeck haben einstimmig beschlossen, ab

Januar 2028 eine gemeinsame evangelische Kirchengemeinde südlich der

A42 zu bilden. Ihre Mitglieder - 12.000 sind es insgesamt - haben

nun Gelegenheit, bei zwei Versammlungen mehr über die Pläne und die

nächsten Schritte zu erfahren.

Am 16. November können sind

die Mitglieder der Gemeinden Meiderich und Obermeiderich herzlich

zum 11-Uhr-Gottesdienst in der Kirche und zur anschließenden

Versammlung gegen 12 Uhr im benachbarten Gemeindezentrum, Auf dem

Damm 8, eingeladen. Beim warmen Imbiss und der Gelegenheit zum

Gespräch in gemütlicher Runde freuen sich die Presbyterien auch über

Rückfragen und Austausch zu den Fusionsplänen der drei Gemeinden.

Die Mitglieder der Gemeinde Ruhrort-Beeck sind am gleichen

Tag um 9.30 Uhr zum Gottesdienst und zur anschließenden Versammlung

(gegen 10.30 Uhr) eingeladen, wo es ebenfalls um die gemeinsame

Zukunft der drei Gemeinden geht. Außerdem stellt sich die neue

Gemeindepfarrerin Lisa Federl vor. Besprochen werden u.a. zudem

aktuelle Entwicklungen zum gemeinsamen Gottesdienst in der Region

und die Zukunft des Gemeindebriefes. Auch hier freut sich das

Presbyterium auf einen produktiven gemeinsamen Vormittag, ebenfalls

bei Getränken, leiblicher Stärkung und Gelegenheit für den

gemeinsamen Austausch.

Infos zu den Gemeinden gibt es im

Netz unter www.kirche-meiderich.de, www.obermeiderich.de und

www.ruhrort-beeck.de. Zusatzinfos: Zusammenführen sollen die drei

Gemeinden gemeinsame Gottesdienste und Feste an verschiedenen Orten,

Gemeindeveranstaltungen für alle im neuen Gebiet sowie die

gemeinsame Arbeit in wichtigen Bereichen wie z.B. Seelsorge und

Konfirmandenunterricht. Wichtiger Punkt dabei: Die drei Gemeinden

werden zudem ein gemeinsames Gemeindebüro einrichten, das alle

Abläufe koordinieren soll.

Die drei Presbyterien sehen sich

in ihrer Entscheidung für den gemeinsamen Weg bestärkt durch die

Erfahrung, dass im Pfarrteam und bei den Hauptamtlichen der

Gemeinden das menschliche Miteinander einfach passen würde. Bereits

jetzt gäbe es schon viele Ideen, die man gemeinsam entwickeln und

umsetzen wolle

Pfarrerin Lisa Federl, Pfarrerin Sarah Süselbeck und Heidi Kloppert,

Presbyteriumsvorsitzende in Meiderich, die auch für ihre Gemeinden

sehr gerne zusammenrücken (Foto: Rolf Schotsch).

Schlemmen beim Gemeindefrühstück in Wanheimerort

In der Evangelischen Rheingemeinde Duisburg gibt es im

Gemeindehaus Vogelsangplatz 1 in Wanheimerort am 14. November 2025

um 9.30 Uhr das nächste Schlemmen in netter Gesellschaft. Auch bei

diesem Frühstucks-Treffen gibt es am Büffet wieder alles, was neben

Lachs, Rührei, Marmeladen, Brötchen und Kaffee zu einem guten

Frühstück gehört.

Kosten von zehn Euro sollten eingeplant

werden. Maria Hönes, Ehrenamtskoordinatorin der Gemeinde,

beantwortet Fragen und nimmt Anmeldungen zum Frühstück entgegen

(Tel.: 0203 / 770134).

Gemeinde lädt zum Marktcafé in Meiderich

Zu Kaffee und lecker Frühstück mit Geselligkeit und

Freundlichkeit lädt die Evangelische Kirchengemeinde Meiderich

mehrmals im Jahr samstags zu den Marktzeiten in das Gemeindezentrum,

Auf dem Damm 8, ein. Den nächsten Termin zum Schlemmen und Klönen

gibt es am 15. November 2025.

Geöffnet ist das Marktcafé der

Gemeinde ab 9.30 Uhr und somit zu der Zeit, in der manche ihr

Einkäufe am Meidericher Wochenmarkt machen. Nach kurzem Fußweg lässt

sich im Gemeindezentrum bei Kaffee, Brot, Brötchen, Wurst- und

Käseaufschnitt und Marmeladen der Einkaufsstress vergessen.

Das Angebot bereiten Ehrenamtliche zu, das Frühstück gibt´s zum

Selbstkostenpreis. Infos zur Gemeinde gibt es im Netz unter

www.kirche-meiderich.de oder im Gemeindebüro unter 0203-4519622.

Pfarrer Asmus am Service-Telefon der evangelischen Kirche in

Duisburg

„Zu welcher Gemeinde gehöre ich?“ oder „Wie

kann ich in die Kirche eintreten?“ oder „Holt die Diakonie auch

Möbel ab?“: Antworten auf Fragen dieser Art erhalten Anrufende beim

kostenfreien Servicetelefon der evangelischen Kirche in Duisburg.

Es ist unter der Rufnummer 0800 / 12131213 auch immer

montags von 18 bis 20 Uhr besetzt, und dann geben Pfarrerinnen und

Pfarrer Antworten auf Fragen rund um die kirchliche Arbeit und haben

als Seelsorgende ein offenes Ohr für Sorgen und Nöte. Das

Service-Telefon ist am Montag, 10. November 2025 von Sören Asmus,

Pfarrer beim Dialogreferat im Evangelischen Kirchenkreis Duisburg,

besetzt.

NRW-Industrie: Absatzwert von Maschinen und

Maschinenteilen für die Land- und Forstwirtschaft 2024 um fast 21 %

gesunken

* Zahl der Betriebe seit 2021 konstant.

*

NRW-Anteil am Bundesabsatzwert sank 2024 auf 10-Jahrestief.

*

Rückgang des Absatzwertes auch im ersten Halbjahr 2025.

In

Nordrhein-Westfalen sind 2024 in 51 Betrieben des Verarbeitenden

Gewerbes Maschinen, Apparate und Geräte für die Land- und

Forstwirtschaft sowie Teile dafür im Wert von 2,8 Milliarden Euro

hergestellt worden. Wie das Statistische Landesamt anlässlich der

Weltleitmesse für Landtechnik AGRITECHNICA (09. bis 15. November

2025 in Hannover) mitteilt, war der Absatzwert nominal um

726,7 Millionen Euro bzw. 20,9 % niedriger als ein Jahr zuvor.

Nachdem der Absatzwert von 2020 bis 2023 vier Jahre in Folge

gestiegen ist, sank er 2024 erstmalig wieder gegenüber dem Vorjahr.

Gegenüber dem Jahr 2015 stieg er nominal um 498,8 Millionen Euro

bzw. 22,1 %. Zahl der Betriebe seit 2021 konstant bei 51 Von den 51

Betrieben stellten im letzten Jahr 35 Betriebe Maschinen, Apparate

und Geräte für die Land- und Forstwirtschaft wie Schlepper,

Anhänger, Bodenbearbeitungs- und Erntemaschinen mit einem nominalen

Absatzwert von 2,1 Milliarden Euro her.

27 Betriebe

produzierten Teile für Maschinen, Apparate und Geräte für die Land-

und Forstwirtschaft mit einem nominalen Absatzwert von

675,7 Millionen Euro; auch hier sank der Absatzwert um 20,9 %

gegenüber dem Vorjahr. Außerdem gaben 24 Betriebe an für

24,9 Millionen Euro land- und forstwirtschaftliche Maschinen

repariert bzw. instandgehalten zu haben, was einer Steigerung von

1,1 % zum Vorjahr entspricht.

NRW-Anteil am Bundesabsatzwert

auf 10-Jahrestief

Auch bundesweit sank im Jahr 2024 der

Absatzwert der Produktion von Maschinen, Apparate und Geräte für die

Land- und Forstwirtschaft und von Teilen dafür um 19,9 % auf nominal

12,8 Milliarden Euro. Der NRW-Anteil am bundesdeutschen Absatzwert

lag 2024 bei 21,4 %; er sank damit auf den niedrigsten Stand der

letzten 10 Jahre (2015: 25,5 %).

Rückgang setzt sich auch in

der ersten Jahreshälfte 2025 fort

Im ersten Halbjahr 2025

produzierten nach vorläufigen Ergebnissen 49 nordrhein-westfälische

Betriebe Maschinen, Apparate und Geräte für die Land- und

Forstwirtschaft sowie Teile dafür im Wert von 1,6 Milliarden Euro.

Der Absatzwert sank damit um 11,1 % gegenüber dem entsprechenden

Vorjahreszeitraum.

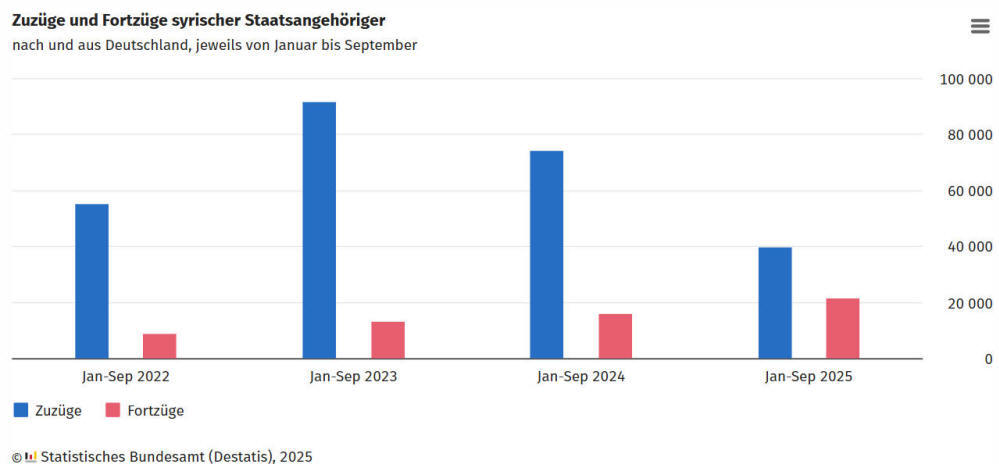

46,5 % weniger Zuzüge syrischer

Staatsangehöriger von Januar bis September 2025 als im

Vorjahreszeitraum

• Zahl der Fortzüge von Syrerinnen

und Syrern im selben Zeitraum um 35,3 % gestiegen

• Ende 2024

waren 22 % der Schutzsuchenden in Deutschland Syrerinnen und Syrer

• 1,22 Millionen Menschen mit syrischer Einwanderungsgeschichte

leben in Deutschland, 19 % von ihnen sind hier geboren

Nach dem Sturz des Assad-Regimes in Syrien Ende 2024 ist die

Zahl der Zuzüge syrischer Staatsangehöriger im laufenden Jahr um

46,5 % gesunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis

von vorläufigen Ergebnissen der Wanderungsstatistik mitteilt,

registrierten die Meldebehörden von Januar bis September 2025 rund

40 000 Zuzüge von Syrerinnen und Syrern. Von Januar bis September

2024 waren es noch gut 74 600 Zuzüge.

Die Zahl der syrischen Staatsangehörigen, die aus Deutschland

fortzogen, hat sich im selben Zeitraum dagegen um mehr als ein

Drittel erhöht (+35,3 %). Von Januar bis September 2025 wurden gut

21 800 Fortzüge von Syrerinnen und Syrern registriert, im

Vorjahreszeitraum waren es gut 16 100. Die Wanderungszahlen beziehen

sich auf syrische Staatsangehörige, sagen also nichts über die

Gründe oder den etwaigen Asyl- oder Schutzstatus der Abwandernden

und Zuwandernden aus.

Der Rückgang bei den Zuzügen und der

Anstieg bei den Fortzügen syrischer Staatsangehöriger führten dazu,

dass die Nettozuwanderung deutlich gesunken ist. Von Januar bis

September 2025 lag die Nettozuwanderung (Zuzüge abzüglich der

Fortzüge) bei 18 100 Personen. Von Januar bis September 2024 war sie

noch mehr als dreimal so hoch (58 500 Personen).

67 %

weniger Erstanträge auf Asyl von Syrerinnen und Syrern von Januar

bis September 2025

Auch im laufenden Jahr haben Syrerinnen und

Syrer Schutz in Deutschland gesucht. Von Januar bis September 2025

verzeichnete das Bundesamt

für Migration und Flüchtlinge gut 19 200 entsprechende

Erstanträge auf Asyl. Das waren 67,1 % weniger Erstanträge als im

Vorjahreszeitraum (58 400). Mit einem Anteil von 21,9 % blieben

syrische Staatsangehörige die größte Gruppe unter den insgesamt

87 800 Menschen, die von Januar bis September 2025 in Deutschland

erstmals Asyl beantragten.

Für die gesamte Europäische Union

(EU) liegen Daten bis einschließlich Juli 2025 vor. In den ersten

sieben Monaten des Jahres gingen laut EU-Statistikbehörde Eurostat

26 200 Erstanträge auf Asyl von Syrerinnen und Syrern ein. Das waren

68,8 % weniger als im Vorjahreszeitraum mit rund

84 100 Erstanträgen. Syrien war damit im Jahr 2025 nur noch das

drittgrößte Herkunftsland Asylsuchender in der EU (7 % aller

Erstanträge aus Nicht-EU-Staaten) nach Venezuela (14 %) und

Afghanistan (9 %).

Mehr als die Hälfte (61 % bzw. rund

16 000) aller Anträge von Syrerinnen und Syrern in der EU in den

ersten sieben Monaten des Jahres 2025 wurden in Deutschland

gestellt. Insgesamt gab es von Januar bis Juli EU-weit

396 700 Erstanträge auf Asyl aus Nicht-EU-Staaten (-27,0 % gegenüber

dem Vorjahreszeitraum).

Nach Angaben des Flüchtlingshilfwerk

der Vereinten Nationen (UNHCR) sind im Zeitraum vom 8. Dezember

2024 bis September 2025 weltweit rund 1,0 Million Geflüchtete nach

Syrien zurückgekehrt, ebenso wie 1,8 Millionen Binnenvertriebene

innerhalb des Landes. Laut UNHCR leben weiterhin mehr als

4,5 Millionen Geflüchtete im Ausland und mehr als

7 Millionen Binnenvertriebene innerhalb Syriens.

713 000 syrische Schutzsuchende lebten Ende 2024 in Deutschland –

zweitgrößte Gruppe hinter Ukrainerinnen und Ukrainern

Zu

Schutzsuchenden in Deutschland liegen Daten aus dem

Ausländerzentralregister (AZR) zum Stichtag 31. Dezember 2024 vor –

die Entwicklungen nach dem Regimewechsel in Syrien dürften sich

deshalb noch kaum darin widerspiegeln. Zum Jahresende 2024 waren

hierzulande rund 713 000 syrische Schutzsuchende registriert.

Mit knapp 22 % der insgesamt 3,30 Millionen Schutzsuchenden

waren Syrerinnen und Syrer damit die zweitgrößte Gruppe nach

ukrainischen Staatsangehörigen (33 %). Schutzsuchende sind Menschen

mit ausländischer Staatsangehörigkeit, die sich unter Berufung auf

völkerrechtliche, humanitäre oder politische Gründe in Deutschland

aufhalten.

Zu einem großen Teil leben syrische

Schutzsuchende schon seit Längerem in Deutschland: Knapp die Hälfte

von ihnen (48 %) kam in den Jahren vor und bis einschließlich 2016

erstmals nach Deutschland, lebte Ende 2024 also bereits acht Jahre

oder länger hier. 12 % der syrischen Schutzsuchenden waren in

Deutschland geboren. Die große Mehrheit der syrischen

Schutzsuchenden verfügte Ende 2024 über einen humanitären

Aufenthaltstitel und somit über einen anerkannten Schutzstatus

(642 200 oder 90 %).

In den meisten Fällen handelte es sich

dabei um einen Schutzstatus für Flüchtlinge nach der Genfer

Flüchtlingskonvention (247 700 oder 35 % aller syrischen

Schutzsuchenden) oder um subsidiären Schutz (295 700 oder 41 %). Der

subsidiäre Schutz greift ein, wenn weder der Flüchtlingsschutz noch

die Asylberechtigung gewährt werden können und im Herkunftsland

ernsthafter Schaden droht.

Bei weiteren knapp

64 200 syrischen Schutzsuchenden war der Schutzstatus noch offen

(9 %). Rund 6 600 (1 %) hatten einen abgelehnten Schutzstatus, etwa

weil der Asylantrag abgelehnt wurde. Bei 92 % der rund

642 200 syrischen Schutzsuchenden mit anerkanntem Schutzstatus war

dieser befristet.

83 200 Syrerinnen und Syrer im Jahr 2024

eingebürgert

Deutlich größer als die Zahl der syrischen

Schutzsuchenden ist hierzulande die der Menschen mit syrischer

Einwanderungsgeschichte. Laut Mikrozensus lebten 2024 in Deutschland

rund 1,22 Millionen Menschen, die selbst (81 %) oder deren beide

Elternteile aus Syrien eingewandert und die hier geboren sind

(19 %). Rund ein Viertel (24 %) von ihnen besaß die deutsche

Staatsbürgerschaft, etwa durch Einbürgerung.

Laut

Einbürgerungsstatistik wurden allein im Jahr 2024 rund

83 200 Syrerinnen und Syrer eingebürgert, sie machten mit gut 28 %

den größten Anteil an allen Einbürgerungen aus. Die meisten Menschen

mit syrischer Einwanderungsgeschichte lebten in Nordrhein-Westfalen

(363 000, 30 %).

Gut 10 % lebten in Niedersachsen, gefolgt von

Baden-Württemberg und Bayern mit je rund 10 %. Menschen mit

syrischer Einwanderungsgeschichte vergleichsweise jung Personen mit

syrischer Einwanderungsgeschichte waren 2024 durchschnittlich

26,6 Jahre alt.

Zum Vergleich: Personen mit

Einwanderungsgeschichte insgesamt hatten ein Durchschnittsalter von

38,2 Jahren. 57 % aller Personen mit syrischer

Einwanderungsgeschichte waren männlich, 43 % weiblich. Auch aufgrund

des vergleichsweise niedrigen Altersdurchschnitts waren 723 000 oder

59 % der 1,22 Millionen Personen mit syrischer

Einwanderungsgeschichte ledig, 450 000 waren verheiratet (37 %).

17 % der 15- bis 64-Jährigen mit syrischer

Einwanderungsgeschichte noch in (Aus)-Bildung Rund 845 000 Menschen

mit syrischer Einwanderungsgeschichte waren 2024 im erwerbsfähigen

Alter von 15 bis 64 Jahren. Davon waren 46 % bzw. 387 000 Personen

erwerbstätig, 8 % bzw. 64 000 erwerbslos und 47 % bzw.

394 000 Nichterwerbspersonen, etwa weil sie noch in (Aus-)Bildung

waren, weil sie krankheitsbedingt nicht arbeiten konnten oder weil

sie keine Arbeitserlaubnis hatten.

Der Anteil der

Nichterwerbspersonen ist deutlich höher als bei der Bevölkerung mit

Einwanderungsgeschichte insgesamt (26 %) oder der Bevölkerung ohne

Einwanderungsgeschichte (17 %) im jeweiligen Alter von 15 bis

64 Jahren. Ein Grund dafür ist, dass sich ein hoher Anteil der

Bevölkerung mit syrischer Einwanderungsgeschichte aufgrund des

niedrigen Durchschnittsalters noch in (Aus-)Bildung befindet.

So waren 17 % aller 15- bis 64-Jährigen mit syrischer

Einwanderungsgeschichte noch in Schule oder Ausbildung. Zum

Vergleich: Dies traf auf 11 % aller Personen mit

Einwanderungsgeschichte bzw. 10 % aller Personen ohne

Einwanderungsgeschichte in dieser Altersgruppe zu.

23 % der

Personen mit syrischer Einwanderungsgeschichte im Alter von 15 bis

64 Jahren verfügten 2024 über einen berufsqualifizierenden Abschluss

(197 000), davon besaßen 105 000 einen akademischen Abschluss. 59 %

bzw. 502 000 Personen mit syrischer Einwanderungsgeschichte hatten

keinen berufsqualifizierenden Abschluss. 17 % befanden sich noch in

(Aus-)Bildung.