|

'Tagesaktuell' - Redaktion Harald Jeschke | Sonderseiten |

• Sitemap •

Archiv

• 16. Kalenderwoche:

19. April

•

Baustellen •

DVG-Umleitung •

Bahn-VRR

Ostermontag, 21. April 2025

Zum Tod von Papst Franziskus:

Bundesratspräsidentin Anke Rehlinger würdigt Lebenswerk

„Mit großem Bedauern haben wir heute vom Tod

von Papst Franziskus erfahren, nachdem er gestern noch

Menschen auf der ganzen Welt den Ostersegen gespendet hat.

Als Oberhaupt der katholischen Kirche hat er sich stets

für Frieden, Gerechtigkeit und Menschlichkeit eingesetzt.

Sein Engagement für die Armen und seine offene

Haltung haben die katholische Gemeinschaft weltweit

geprägt. Sein Wirken wird unvergessen bleiben."

Oberhaupt von weltweit 1,4 Milliarden Katholiken

Papst

Franziskus, mit bürgerlichem Namen Jorge Mario Bergoglio,

wurde 88 Jahre alt. Er stammte aus Argentinien und wurde

am 17. Dezember 1936 als Sohn italienischer Einwanderer in

Buenos Aires geboren. Er war Mitglied des Jesuitenordens

und empfing 1969 die Priesterweihe. 2001 ernannte ihn

Papst Johannes Paul II. zum Kardinal. Nach dem Rücktritt

des deutschen Papstes Benedikt XVI. wurde er 2013 zu

dessen Nachfolger und damit zum Oberhaupt der katholischen

Kirche gewählt.

Vor 10 Jahren in der BZ: Projekt "Kinderrechte" an der Baerler-Waldschule

Mit einer Schweigeminute für in Not geratene Kinder und dem gemeinsamen Singen des Waldschulenliedes wurde der Tag der Ideen-Umsetzung gestartet.

"Die Waldschule macht Spaß, wir lernen gestern, heute und morgen und fühlen uns hier geborgen...

Anschließend gab es "Oh happy day" von

Blockflötenchor.

Die Idee und der Plan eines „Grünen

Klassenzimmers“ an der Baerler Waldschule eingebettet in

das Jahresthema „Kinderrechte“ anlässlich des

25jährigen Bestehens der UN-Kinderrechtskonvention konnte

mit Hilfe zahlreicher Sponsoren in die Tat umgesetzt

werden.

Es entstanden mehrere wetterfeste Sitzgruppen mit

großer Tafel auf einer umgestalteten Grünfläche auf dem

Schulhof inklusive Sonnenschutz zum ganzheitlichen Lernen

zum Schreiben, Malen, Basteln u.v.m..

Die

Schulleiterin der Baerler Waldschule, Frau Nicole

Wardenbach, freute sich besonders darüber, dass nicht nur

das Thema Kinderrechte im Rahmen einer

Projektwoche sehr vielfältig behandelt wurde, sondern,

dass für die Schülerinnen und Schüler das „Recht auf

Mitbestimmung“ durch dieses Projekt erfahrbar wurde:

„Dank der großen Unterstützung (personell und finanziell) konnte ein solches Vorhaben, das über mehrere Monate von den Kindern geplant wurde, nun umgesetzt werden, sagte Schulleiterin Nicole Wardenbach, hier neben Bezirksbürgermeister Hans-Joachim Paschmann (links) und Markus Dorok vom Bezirksamt Homberg/Ruhrort/Baerl.

So „begreifen“

Kinder ihre Rechte, verankert in der guten

Zusammenarbeit der Gemeinde, in einem Nebeneinander

von Fröhlichkeit und Besinnung, in einer Schule voller

gelingender Hoffnungen.“

Alle Kinder haben Rechte

Auch Kinder wollten Kindern in Not helfen und spendeten,

so wie hier Josy

während Tobias aus der 3. Klasse hervorragend die

Tattoo-Aufklebetechnik beherrschte - Harald

Jeschke

Klarinettenchor: Konzert in der Marienkirche

Der Klarinettenchor der Deutschen Klarinetten-Gesellschaft lädt

am Sonntag, 4. Mai, um 12 Uhr zum Konzert in die Marienkirche,

Josef-Kiefer-Straße 4, in Duisburg-Mitte ein. Unter der Leitung von

Prof. Christof Hilger erwartet das Publikum ein abwechslungsreiches

und klanglich facettenreiches Programm.

Auf dem Repertoire

stehen Werke großer Komponisten wie Georg Friedrich Händel, Wolfgang

Amadeus Mozart, Felix Mendelssohn Bartholdy, Gustav Mahler, Marco

Antonio Santer und Jan Van der Roost.

Die stilistische

Bandbreite reicht dabei von barocken Meisterwerken bis hin zu

modernen Kompositionen. Der Klarinettenchor vereint talentierte

Klarinettistinnen und Klarinettisten, die die ganze Klangvielfalt

und Ausdruckskraft der Klarinettenfamilie im höchsten Niveau auf die

Bühne bringen. Die Marienkirche bietet mit ihrer beeindruckenden

Architektur und exzellenten Akustik den idealen Rahmen für dieses

besondere Konzerterlebnis. Der Eintritt ist frei - Spenden zur

Unterstützung der musikalischen Arbeit des Klarinettenchors sind

herzlich willkommen.

Malteser Hospizzentrum St. Raphael: Infoabend zum

Ehrenamt in der Malteser Hospizarbeit - Zeitschenker gesucht

30. Vorbereitungskurs auf der rechten Rheinseite startet im

September

In der Malteser Hospizarbeit für Kinder,

Jugendliche und Erwachsene gibt es vielfältige Möglichkeiten, als

Ehrenamtliche/r seine Zeit zu schenken und lebensbegrenzt erkrankten

Menschen und ihre Angehörigen zu begleiten. „Viele Menschen spüren

aufgrund eigener Erfahrungen schon länger den Impuls, sich im

Bereich der Hospizarbeit zu engagieren, sind sich aber unsicher, ob

sie dafür geeignet sind“, so Katja Arens, Verantwortliche für die

Ehrenamtsarbeit im Hospizzentrum.

Die Infoveranstaltung am

Montag, 28. April um 11 Uhr im Malteser Hospizzentrum St. Raphael in

der Remberger Str. 36 in 47259 Duisburg-Huckingen soll den Raum

bieten, die ehrenamtlichen Einsatzmöglichkeiten kennenzulernen,

Fragen loszuwerden und Klarheit zu finden, ob dieses Ehrenamt in

Frage kommt. Der integrierte Vorbereitungskurs, der im Herbst

startet , befähigt die Teilnehmenden, Patienten, ihre Zugehörigen

aber auch Geschwisterkinder gut zu begleiten. Infos und Anmeldung

bei Christina Jakubiak, christina.jakubiak@malteser.org Tel. 0203

60852010

Malteser Hospizzentrum St. Raphael

Das Malteser

Hospizzentrum St. Raphael umfasst einen ambulanten Palliativ- und

Hospizdienst sowie ein stationäres Hospiz mit zwölf Plätzen für

schwerstkranke Menschen in der letzten Lebensphase. Zudem

unterstützt der Kinder- und Jugendhospizdienst „Bärenstark“

lebensverkürzend erkrankte Kinder und Jugendliche sowie ihre

Familien in der Häuslichkeit. Hinterbliebenen stehen die geschulten

und erfahrenen Mitarbeitenden des Hospizzentrums im Rahmen der

Trauerberatung und -begleitung mit unterschiedlichen

Beratungsangeboten für Erwachsene und Kinder zur Seite.

Die

fachlich kompetenten und erfahrenen Mitarbeitenden des

Hospizzentrums werden in allen Bereichen von geschulten

Ehrenamtlichen unterstützt. Zur Vorbereitung, Begleitung und

Integration der ehrenamtlich Mitarbeitenden betreibt das

Hospizzentrum ein professionelles Ehrenamtsmanagement.

In enger

Zusammenarbeit mit dem Malteser Ambulanten Palliativpflegedienst ist

das Hospizzentrum fester Partner in der Sicherung der

SAPV-Versorgung. Träger des Malteser Hospizzentrums St. Raphael ist

die Malteser Wohnen & Pflegen gGmbH mit Sitz in Duisburg. Sie

betreibt neben dem Hospizzentrum deutschlandweit 34 Wohn- und

Pflegeeinrichtungen, von denen einige neben umfassenden

Pflegeleistungen der Altenhilfe über spezielle

Schwerpunktpflegebereiche verfügen.

Im Opern-UFO

läuft „Out In Space“

Im UFO – der mobilen Außenstation

der Deutschen Oper am Rhein – laden ab Samstag, 26. April eine

Tänzerin und zwei Tänzer des Ballett am Rhein zu einer Reise in die

Gefühlswelten junger Menschen ein. Das Material für das Stück „Out

In Space“ hat Choreographin Sara Angius mit Jugendlichen aus

Duisburg und Düsseldorf erprobt und recherchiert.

Ohne

Worte, allein durch die universelle und direkte Sprache des Tanzes

und der Musik, wirft „Out In Space“ einen Blick auf die breite Skala

wechselnder Emotionen und möchte alle ab 14 Jahren ermutigen, die

eigenen Gefühle zu reflektieren.

In „Out In Space“ beginnt

die Grenze zwischen äußerlicher Realität und erlebter, innerer Welt

zu verschwimmen. An diesem intimen Ort tritt das ganze Spektrum

menschlicher Emotionen hervor, das jede und jeder tagtäglich in sich

trägt. Was sind die Konflikte, die uns zerreißen? Die Ängste, die

uns zurückhalten? Die Freude, die uns beflügelt? Die Wut, die uns

verzehrt? Oder ist es eine wohlige Passivität, die uns vor dem

Gefühlschaos der Außenwelt schützt?

Das UFO versteht sich als

kreativer Musik-, Tanz- und Begegnungsort für alle. Es macht in

Duisburger und Düsseldorfer Stadtteilen Station, um dort mit der

Nachbarschaft und umliegenden Schulen und KiTas neues Musiktheater

zu entwickeln und zu erleben. Bis zu den Sommerferien ist das UFO am

Neumarkt im Duisburger Stadtteil Ruhrort zu Gast.

Foto: DOR_UFO_DUI - Neumarkt. FOTO Lisa Kanthack

Ab 26. April

kann man im UFO am Duisburg-Ruhrorter Neumarkt die Tanzvorstellung

„Out In Space“ erleben.

Top Secret und plötzlich

wieder aktuell: Der Regierungsbunker im Ahrtal

Das

Ahrtal gilt vielen als eine malerische Genuss- und Wanderregion –

doch unter den Rebhängen bei Ahrweiler verbirgt sich ein Ort, der

aktueller kaum sein könnte: der ehemalige Regierungsbunker der

Bundesrepublik Deutschland. In Zeiten internationaler Krisen und

globaler Unsicherheiten rückt das einst streng geheime Bauwerk des

Kalten Krieges wieder ins öffentliche Bewusstsein – als Mahnmal, als

Museum und als eindrucksvolles Zeugnis deutscher Zeitgeschichte.

2000 Jahre Geschichte in 2000 Schritten - Foto: Dominik Ketz

In der Rotweinmetropole Ahrweiler erleben Besucher auf engstem Raum

eine Zeitreise durch zwei Jahrtausende: Die Römer hinterließen hier

eine riesige Villa Rustica, deren Erhaltungszustand jenseits der

Alpen ihresgleichen sucht. Im Museum Roemervilla begleiten die

Besucher eine römische Adelsfamilie in ihrem Heim mit Küche, eigenem

Badetrakt und Wohnräumen, die mit einer innovativen Fußboden- und

Wand-Heizungsanlage ausgestattet war.

Nur wenige Gehminuten

entfernt beginnt inmitten des Ahrweiler Stadtmauerrings aus dem 13.

Jahrhundert die Reise in mittelalterliche Zeiten. Wer durch eine der

vier mächtigen Stadttore die Ahrweiler Altstadt betritt, fühlt sich

zwischen engen Gassen und Fachwerkhäusern, Wehrgängen,

Marktschänken, alt ehrwürdigen Adelshöfen und der imposanten

Pfarrkirche zurückversetzt in die Zeit der Ritter und Lehnsleute,

Mönche und Kaufleute. Bei der Nachtwächter-Führung tauchen die Gäste

im Schein der abendlichen Laternen ein in Geschichten und Anekdoten.

Die Bunkeranlage: Ein Besuch, der unter die Oberfläche geht

Versteckt in zwei stillgelegten Eisenbahntunneln oberhalb von

Ahrweiler liegt ein einzigartiges historisches Zeitzeugnis. Ab den

1960er Jahren entstand ein 20 Kilometer langes unterirdisches

Schutzsystem – ausgestattet mit Kommandozentrale, Zahnarztpraxis,

Friseursalon, eigenem Fernsehstudio und dem Zimmer des

Bundeskanzlers. Für bis zu 3.000 Personen konzipiert, sollte der

Bunker im Ernstfall den Fortbestand der Bundesregierung sichern.

Dokumentationsstätte Regierungsbunker - Foto: Dominik Ketz

Heute ist die Dokumentationsstätte Regierungsbunker mehr als ein

Ort der Erinnerung: Es ist ein Spiegelbild historischer Ängste und

aktueller Debatten. Gerade jetzt, wo geopolitische Spannungen

weltweit zunehmen, gewinnt der Ort neue Bedeutung – nicht nur als

technisches Meisterwerk, sondern als mahnendes Symbol für Frieden

und Demokratie.

Die massiven Rolltore öffnen sich heute

nicht mehr für Regierungsmitglieder, sondern für Menschen mit

Interesse an Geschichte, Sicherheitspolitik – und der Frage, wie nah

Vergangenheit und Gegenwart beieinanderliegen können. Der ehemalige

Regierungsbunker erinnert daran, wie kostbar Frieden ist – und wie

wichtig es ist, aus der Geschichte zu lernen.

www.ahrtal.de/regierungsbunker

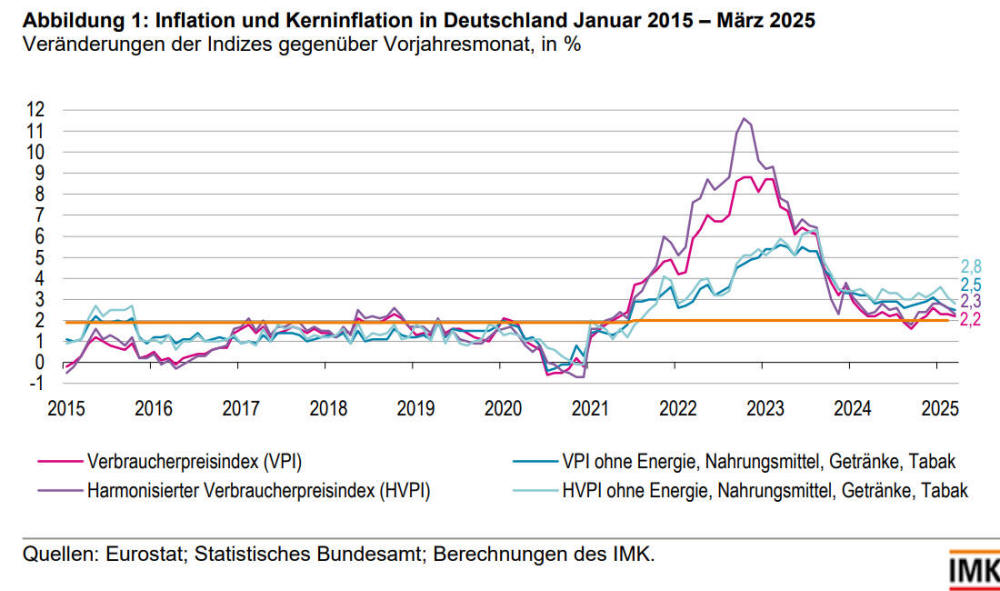

Teuerung für 8

von 9 Haushaltstypen leicht unter Zielinflation

Die Inflationsrate in Deutschland ist im März

gegenüber Februar von 2,3 auf 2,2 Prozent gesunken und liegt damit

sehr nahe beim Inflationsziel der Europäischen Zentralbank (EZB) von

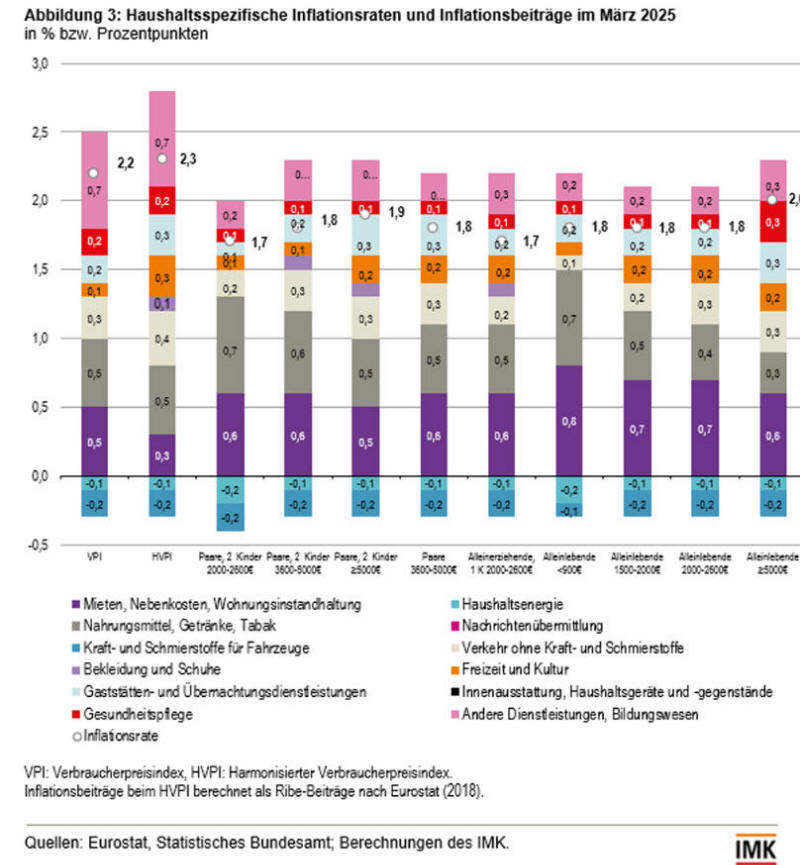

zwei Prozent. Verschiedene Haushaltstypen, die sich nach Einkommen

und Personenzahl unterscheiden, weisen aktuell kaum Unterschiede bei

ihren haushaltsspezifischen Teuerungsraten auf: Diese reichten im

März von 1,7 bis 2,0 Prozent, zeigt der neue Inflationsmonitor des

Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der

Hans-Böckler-Stiftung.*

Zum Vergleich: Auf dem Höhepunkt der

Inflationswelle im Herbst 2022 betrug die Spanne 3,1 Prozentpunkte.

Während Haushalte mit niedrigen Einkommen während des akuten

Teuerungsschubs der Jahre 2022 und 2023 eine deutlich höhere

Inflation schultern mussten als Haushalte mit mehr Einkommen, war

ihre Inflationsrate im März 2025 wie in den Vormonaten leicht

unterdurchschnittlich: Der Warenkorb von Paaren mit Kindern sowie

der von Alleinlebenden mit jeweils niedrigen Einkommen verteuerte

sich um 1,7 Prozent bzw. 1,8 Prozent.

Auf 1,7 Prozent

Inflationsrate kamen auch Alleinerziehende mit mittlerem Einkommen.

1,8 Prozent Teuerungsrate verzeichneten ebenfalls Paarfamilien mit

mittleren Einkommen und Paare ohne Kinder mit mittleren Einkommen

sowie Alleinlebende mit mittleren und mit höheren Einkommen (siehe

auch die Abbildung in der pdf-Version dieser PM; Link unten).

Auch die Kernrate, also die Inflation ohne die

schwankungsanfälligen Posten Nahrungsmittel (im weiten Sinne) und

Energie, sank zwischen Februar und März leicht. Im Jahresverlauf

2025 dürfte sich die Inflationsrate weiter normalisieren und bei

gesamtwirtschaftlich zwei Prozent einpendeln, so die Prognose des

IMK. Allerdings steigt durch den von US-Präsident Donald Trump

provozierten Zollkonflikt das Risiko, dass sie sogar deutlich unter

die Zielinflation fällt, warnt Dr. Silke Tober, IMK-Expertin für

Geldpolitik und Autorin des Inflationsmonitors. Denn die

handelspolitische Auseinandersetzung treibt die Gefahr einer

weltweiten Rezession hoch, die die Preisentwicklung zusätzlich

dämpfen würde.

Tober hält weitere Zinsschritte der EZB für

dringend erforderlich, denn bereits vor den Erschütterungen durch

die erratische Politik der US-Regierung sei die Geldpolitik im

Euroraum zu restriktiv für die schwache wirtschaftliche Dynamik

gewesen. Eine Zinssenkung auf der heutigen EZB-Ratssitzung werde

„von den Märkten bereits erwartet“. Die Zentralbank sollte heute

darüber hinaus „weitere Lockerungen der geldpolitischen Zügel

ankündigen“, empfiehlt Tober.

Das würde auch die Wirkung der von

Union und SPD vorgesehenen Investitionsoffensive in Deutschland

angemessen flankieren, betont die Ökonomin. „In der aktuellen

Situation sollten Geld- und Fiskalpolitik gemeinsam ein günstiges

Umfeld für staatliche und private Investitionen schaffen, um durch

eine starke Binnennachfrage die dämpfenden außenwirtschaftlichen

Einflüsse abzufedern.“

Das IMK berechnet seit Anfang 2022

monatlich spezifische Teuerungsraten für neun repräsentative

Haushaltstypen, die sich nach Zahl und Alter der Mitglieder sowie

nach dem Einkommen unterscheiden (mehr zu den Typen und zur Methode

unten). In einer Datenbank liefert der Inflationsmonitor zudem ein

erweitertes Datenangebot: Online lassen sich Trends der Inflation

für alle sowie für ausgewählte einzelne Haushalte im Zeitverlauf in

interaktiven Grafiken abrufen.

Die längerfristige Betrachtung illustriert, dass Haushalte mit

niedrigem bis mittlerem Einkommen von der starken Teuerung nach dem

russischen Überfall auf die Ukraine besonders stark betroffen waren,

weil Güter des Grundbedarfs wie Nahrungsmittel und Energie in ihrem

Budget eine größere Rolle spielen als bei Haushalten mit hohen

Einkommen.

Diese wirkten lange als die stärksten

Preistreiber, zeigt ein längerfristiger Vergleich, den Tober in

ihrem neuen Bericht ebenfalls anstellt: Die Preise für

Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke lagen im März 2025 um 39,8

Prozent höher als im März 2019, also vor Pandemie und Ukrainekrieg.

Damit war die Teuerung für diese unverzichtbaren Basisprodukte mehr

als dreimal so stark wie mit der EZB-Zielinflation von kumuliert

12,6 Prozent in diesem Zeitraum vereinbar. Energie war trotz der

Preisrückgänge in letzter Zeit um 39,2 Prozent teurer als im März

2019. Deutlich weniger stark, um 19,5 Prozent, stiegen über die

sechs Jahre die Preise für Dienstleistungen.

Auf dem

Höhepunkt der Inflationswelle im Oktober 2022 betrug die

Teuerungsrate für Familien mit niedrigen Einkommen 11 Prozent, die

für ärmere Alleinlebende 10,5 Prozent. Alleinlebende mit sehr hohen

Einkommen hatten damals mit 7,9 Prozent die mit Abstand niedrigste

Inflationsrate.

Im März 2025 verteuerten sich die

spezifischen Warenkörbe von Haushalten mit niedrigen bis mittleren

Einkommen hingegen etwas weniger stark als die von Haushalten mit

hohen Einkommen, weil zuletzt vor allem die Preise für

Dienstleistungen anzogen, die mit steigendem Einkommen stärker

nachgefragt werden. Daher wiesen im Vergleich der neun

Haushaltstypen Alleinlebende mit sehr hohen Einkommen und Familien

mit hohen Einkommen mit 2,0 bzw. 1,9 Prozent geringfügig höhere

Werte aus.

Dass aktuell alle vom IMK ausgewiesenen haushaltsspezifischen

Inflationsraten leicht unter der Gesamtinflation liegen, wie sie das

Statistische Bundesamt berechnet, liegt an unterschiedlichen

Gewichtungen: Das IMK nutzt für seine Berechnungen weiterhin die

repräsentative Einkommens- und Verbrauchsstichprobe, während

Destatis seit Anfang 2023 die Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung

heranzieht.

Informationen zum Inflationsmonitor

Für den

IMK Inflationsmonitor werden auf Basis der Einkommens- und

Verbrauchsstichprobe (EVS) des Statistischen Bundesamts die für

unterschiedliche Haushalte typischen Konsummuster ermittelt. So

lässt sich gewichten, wer für zahlreiche verschiedene Güter und

Dienstleistungen – von Lebensmitteln über Mieten, Energie und

Kleidung bis hin zu Kulturveranstaltungen und Pauschalreisen – wie

viel ausgibt und daraus die haushaltsspezifische Preisentwicklung

errechnen. Die Daten zu den Haushaltseinkommen stammen ebenfalls aus

der EVS.

Im Inflationsmonitor werden neun repräsentative

Haushaltstypen betrachtet: Paarhaushalte mit zwei Kindern und

niedrigem (2000-2600 Euro), mittlerem (3600-5000 Euro), höherem

(mehr als 5000 Euro) monatlichem Haushaltsnettoeinkommen; Haushalte

von Alleinerziehenden mit einem Kind und mittlerem (2000-2600 Euro)

Nettoeinkommen; Singlehaushalte mit niedrigem (unter 900 Euro),

mittlerem (1500-2000 Euro), höherem (2000-2600 Euro) und hohem (mehr

als 5000 Euro) Haushaltsnettoeinkommen sowie Paarhaushalte ohne

Kinder mit mittlerem Haushaltsnettoeinkommen zwischen 3600 und 5000

Euro monatlich. Der IMK Inflationsmonitor wird monatlich

aktualisiert.

Licht und

Schatten im Bereich Technik und Innovation im Koalitionsvertrag von

Union und SPD

CSU-Chef Markus Söder verspricht mit dem

Ministerium Forschung, Technologie und Raumfahrt eine

Technik-Attacke der neuen Bundesregierung. Dazu erklärt VDI-Direktor

Adrian Willig:

VDI-Direktor Adrian Willig: "Wir schlagen eine unabhängige Beratung

der neuen Bundesregierung durch ein externes Gremium vor."

„Der Aufbau eines zentralen Ministeriums für Zukunftstechnologien

mit dem Ministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt ist ein

starkes Signal und ein überfälliger Schritt. Jetzt darf der

Aufbauprozess des neuen Ministeriums nicht zu einer monatelangen

Selbstbeschäftigung führen, sondern den großen Worten müssen auch

große Taten folgen.

Erste Amtshandlung der neuen Leitung des

Technologie- und Forschungsministeriums muss die Einberufung eines

Innovationsgipfels sein. Wir brauchen eine langfristige

Innovationsstrategie des Bundes, die gezielt Schlüsseltechnologien

der Zukunft stärkt. Das reicht von KI über Quantentechnologien bis

zur klimaneutralen Produktion. Der Fokus auf Schlüsseltechnologien

der neuen Bundesregierung im Bereich der Forschungs- und

Innovationsförderung ist daher begrüßenswert.

Und auch wenn

die Finanzierung noch nicht geklärt ist, ist eine angestrebte

Erhöhung der Aufwendungen für Forschung und Entwicklung auf

mindestens 3,5 Prozent des BIP der richtige Weg. Klar ist jedoch für

all diese Vorhaben: Dazu braucht es ausreichend hochqualifizierte

Fachkräfte im Ingenieur- und IT-Wesen. Ingenieurinnen und Ingenieure

werden für all diese Pläne eine zentrale Rolle spielen und daher ist

es umso bedauerlicher, dass im Koalitionsvertrag das Wort

„Ingenieur“ überhaupt nicht vorkommt.

Wichtig für den

Wirtschaftsstandort ist aber nicht nur, wie wir Technologien

fördern, sondern vor allem, wie wir in die Umsetzung kommen. Die

angekündigte Investitionsoffensive mit zehn Milliarden Euro wird

alleine ohne die Innovationskraft der Unternehmen nicht reichen.

Wir schlagen daher eine unabhängige Beratung der neuen

Bundesregierung durch ein externes Gremium vor, um die angekündigte

Technik-Attacke von Markus Söder mit wissenschaftlicher Expertise

und technologischer Weitsicht strategisch zu untermauern.“

Koalitionsvertrag greift

im Bereich der psychischen Gesundheit zu kurz – BDP sieht hier

deutlichen Nachbesserungsbedarf

Wir brauchen eine neue

Kultur der Wertschätzung und des Vertrauens – und mit der

Psychologie einen Motor für politische und gesellschaftliche

Veränderungsprozesse

Deutschland steht vor großen und vielfältigen Herausforderungen, die

bei einem Großteil der Bevölkerung zu starker Verunsicherung führen.

Die globalen politischen Entwicklungen, der Klimawandel sowie

Umweltkatastrophen, globale Krisenherde und Kriege, eine deutlich

spürbare Inflation, aber auch Themen wie Migration, soziale

Ungleichheit und eine zunehmende gesellschaftliche Spaltung belasten

viele Menschen in Deutschland. Gleichzeitig scheint das Vertrauen in

eine lösungsorientierte Handlungsfähigkeit der Politik immer weiter

zu schwinden.

Mit dem nun unterzeichneten Koalitionsvertrag

setzt die neue Bundesregierung auf mehr staatliche Kontrolle, eine

Verschärfung von Sanktionen und Einschränkung von Rechten, auch bei

Menschen mit psychischen Erkrankungen, um damit für ein mehr an

(gefühlter) Sicherheit in Deutschland zu sorgen.

Der Wunsch nach

einfachen und schnellen Lösungen ist stark, doch für ein neues

Vertrauen in die Politik und Zusammenhalt in der Gesellschaft

braucht es einen partizipativen, lösungsorientierten Ansatz und

Politiker*innen, die die Verunsicherung und Bedürfnisse der Menschen

in Deutschland glaubwürdig ernst nehmen.

Der Berufsverband

Deutscher Psychologinnen und Psychologen (BDP) sendet einen

deutlichen Appell in Richtung Politik, die psychische Gesundheit und

Resilienz der Bevölkerung als Voraussetzung und grundlegende

Ressourcen für eine starke, nachhaltige und zukunftsfähige

Gesellschaft und auch Wirtschaft zu verstehen.

Immerhin

berücksichtigt der Koalitionsvertrag die Notwendigkeit einer

gesetzlichen Regelung der psychotherapeutischen Versorgung der

Bevölkerung sowie auch der Finanzierung der psychotherapeutischen

Weiterbildung. Mit der Strategie „Mentale Gesundheit für junge

Menschen“ setzt die neue Regierung verstärkt auf Prävention von

psychischen Erkrankungen, was der BDP begrüßt und ausdrücklich

unterstützt.

Insgesamt ermuntert der Verband, bei der

Umsetzung des Koalitionsvertrags das Verständnis psychologischer

Intervention deutlich über die Psychotherapie hinaus auszuweiten

bzw. überhaupt erst vorzusehen. Die Psychologie steuert ganz

grundlegend zur Prävention im Bereich psychischer Gesundheit bei.

Psycholog*innen leisten einen essenziellen Beitrag zur frühzeitigen

Erkennung von Belastungen, zur Entwicklung von

Bewältigungsstrategien und zur Förderung von Resilienz und damit zum

Erhalt der psychischen Gesundheit in allen relevanten

gesellschaftlichen Bereichen wie der Arbeitswelt, dem Bildungs- und

Gesundheitswesen oder der öffentlichen Verwaltung.

Globale,

nationale und lokale Krisen erfordern eine kontinuierliche Bewertung

und entsprechende Verhaltensanpassung auf politischer wie auch

gesellschaftlicher Ebene. Was es dazu braucht, ist eine umfassende

strukturelle Verankerung psychologischer Kompetenzen im Netzwerk

gesundheitspolitischer Maßnahmen, um das volle Potenzial

psychologischer Expertise zum Wohl der Gesellschaft nutzbar machen

zu können.

Als Berufsverband der Psycholog*innenschaft in

Deutschland appellieren wir an die Politik, wichtige Reformvorhaben

mutig anzustoßen. Die Initiativen und Positionspapiere des BDP haben

dabei ein breites Themenspektrum im Blick:

In Zeiten multipler

Dauer-Krisen braucht es eine nachhaltige

psychologisch-psychotherapeutische Versorgungssicherung für die

gesamte Bevölkerung – die fängt schon mit der Ausbildung an.

Mit Blick auf die aktuelle Weltlage fordern wir die Verankerung der

Psychosozialen Notfallversorgung im Zivilschutz- und

Katastrophenhilfegesetz.

Die Folgen des Klimawandels erfordern

eine Strategie, die die Gesellschaft in ihrer Resilienz und

Anpassungsfähigkeit stärkt, nachhaltige Verhaltensveränderungen

fördert und sichere Zukunftsperspektiven schafft.

Bei den

Herausforderungen der modernen Arbeitswelt braucht es spezifisches

Fachwissen zur effektiven Prävention und Gesundheitsförderung. Die

Lösung sehen wir in der Aufnahme der Profession in das

Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG). Und bei der zunehmenden Komplexität

im Bereich der Digitalisierung kann die psychologische Expertise

Risiken managen, Kompetenzen vermitteln und Vertrauen schaffen.

Ein besonderes Augenmerk verdienen die jüngsten Mitglieder

unserer Gesellschaft. Um Mut, Zuversicht und persönliche

Perspektiven entwickeln zu können, brauchen Kinder und Jugendliche

verlässliche und niederschwellige Unterstützungsangebote sowie auch

eine nachhaltige Bildungspolitik.

Für alle Bereiche der

Gesellschaft gilt: Psychologie hilft. Deshalb fordern wir dringend

ein Psycholog*innengesetz, das Orientierung bietet, Sicherheit

schafft und damit für einen besseren Verbraucherschutz sorgt.

Die

psychische Gesundheit ist Grundlage für alle positiven

gesellschaftlichen Entwicklungsprozesse. Als Verband setzen wir uns

auch 2025 weiterhin dafür ein. Denn es gilt: Starke Psyche – starke

Gesellschaft!

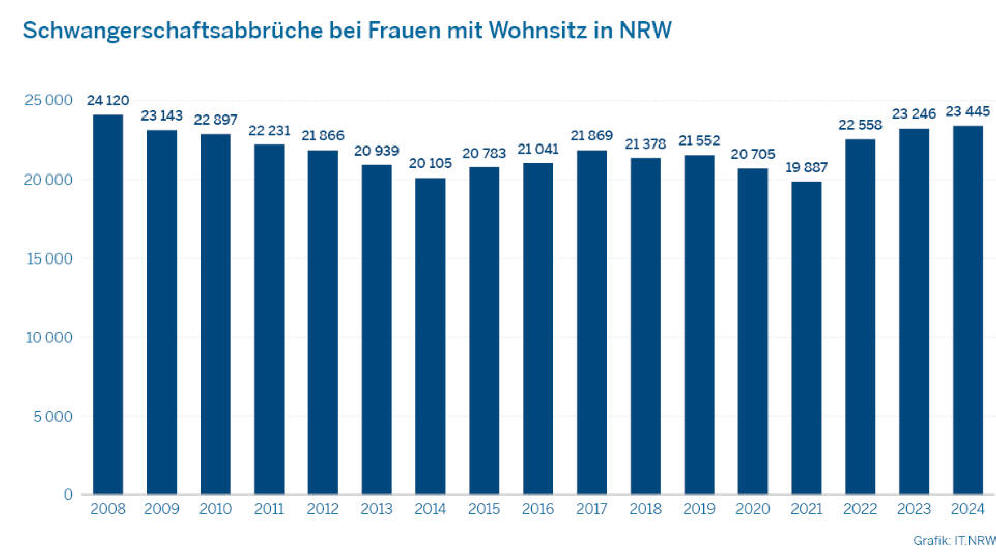

NRW: Höchststand an Schwangerschaftsabbrüchen seit 2008

Für das Jahr 2024 haben Arztpraxen und Krankenhäuser

23 445 Schwangerschaftsabbrüche von Frauen mit Wohnsitz in

Nordrhein-Westfalen gemeldet. Wie das Statistische Landesamt

mitteilt, ist dies die höchste Zahl seit 2008 (damals 24 120

Schwangerschafts-abbrüche).

Nach einem Rückgang in den

Jahren 2020 und 2021 stieg die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche

seit 2022 im Vergleich zum jeweiligen Vorjahr. Am stärksten war der

Anstieg von 2021 auf 2022 mit 13,4 Prozent. In den Folgejahren fiel

er mit 3,0 Prozent in 2023 und 0,9 Prozent in 2024 schwächer aus.

Neun von zehn Frauen waren zwischen 18 und 39 Jahre alt –

drei Prozent waren minderjährig Unter den Frauen, die 2024 einen

Abbruch vornehmen ließen, waren 695 Minderjährige, das entspricht

einem Anteil von 3,0 Prozent an allen Abbrüchen (2008: 4,8 Prozent).

70 Mädchen waren jünger als 15 Jahre. Neun von zehn Frauen

(89,5 Prozent) waren zum Zeitpunkt des Abbruchs 18 bis 39 Jahre alt;

die übrigen 7,6 Prozent waren 40 Jahre oder älter. Gut die Hälfte

der Frauen (54,8 Prozent) hatte vor dem Abbruch bereits mindestens

ein Kind geboren. Von diesen 12 840 Frauen hatten 3 025 bereits drei

oder vier Kinder. Weitere 455 Frauen hatten vor dem

Schwangerschaftsabbruch fünf oder mehr Kinder.

Bei rund der Hälfte der Fälle erfolgte der Eingriff vor der

siebten Schwangerschaftswoche

In 50,1 Prozent der Fälle erfolgte

der Schwangerschaftsabbruch vor der siebten Schwangerschaftswoche;

etwa 80,3 Prozent aller Schwangerschaften wurden vor der neunten und

96,7 Prozent vor der zwölften Woche abgebrochen. 94,9 Prozent der

Abbrüche erfolgten im Anschluss an die gesetzlich vorgeschriebene

Beratung.

Indikationen aus medizinischen Gründen oder

aufgrund von Sexualdelikten waren in 5,1 Prozent der Fälle die

Begründung für den Abbruch. Mit 97,3 Prozent wurden die meisten

Schwangerschaftsabbrüche ambulant in Arztpraxen und Krankenhäusern

durchgeführt; 2,8 Prozent der Eingriffe erfolgten stationär in

Krankenhäusern. (IT.NRW)

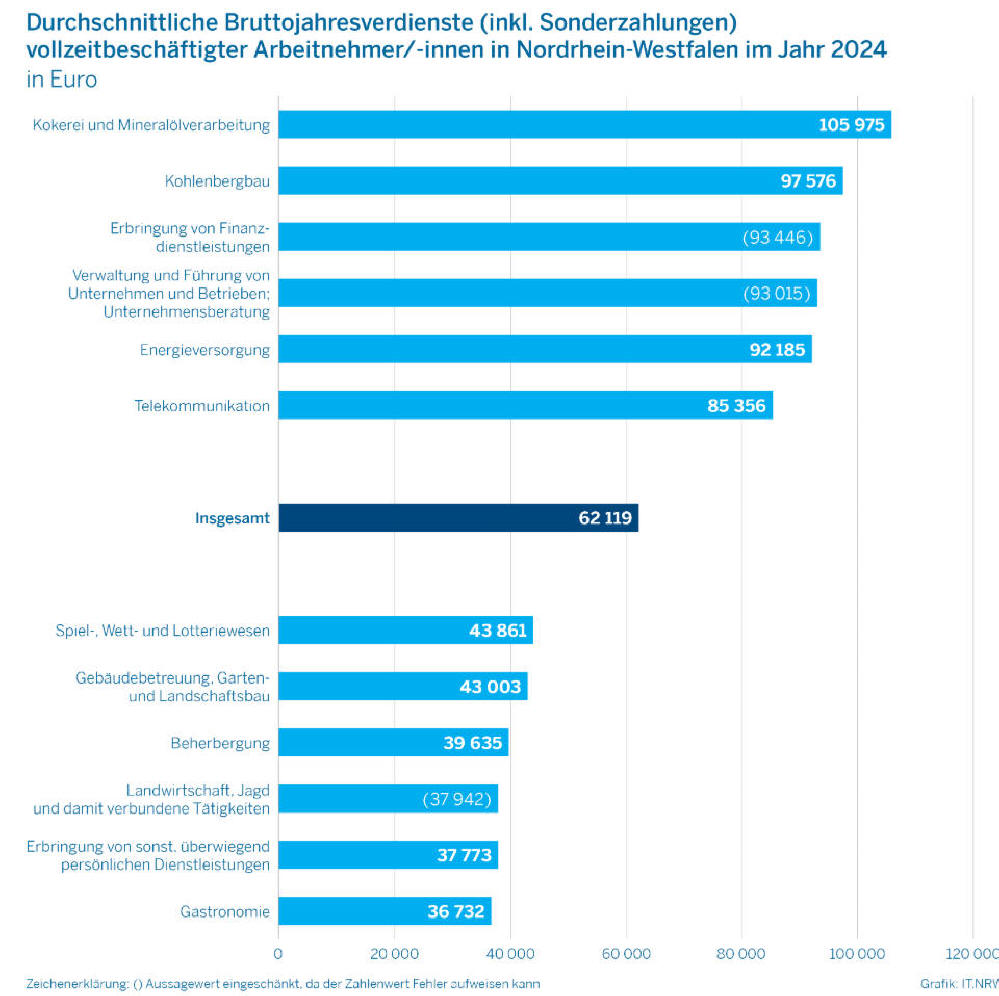

NRW: Im Jahr 2024 verdienten

Vollzeitbeschäftigte 62 119 Euro brutto

Im Jahr 2024

betrugen die durchschnittlichen Bruttojahresverdienste (inkl.

Sonderzahlungen) der vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmerinnen und

Arbeitnehmer in Nordrhein-Westfalen 62 119 Euro. Mit einem

durchschnittlichen Bruttojahresverdienst von 105 975 Euro lagen

vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmer/-innen im Bereich der „Kokerei und

Mineralölverarbeitung” an der Spitze der Verdienste in

Nordrhein-Westfalen.

Wie das Statistische Landesamt weiter

mitteilt, waren ihre Bruttojahresverdienste damit fast 44 000 Euro

höher als der Durchschnittswert aller Wirtschaftszweige. Platz zwei

und drei im Verdienstranking belegten die Beschäftigten der

Wirtschaftsabteilungen „Kohlenbergbau“ und „Erbringung von

Finanzdienstleistungen“.

Zu den weiteren Spitzenverdienern

gehörten die Vollzeitbeschäftigten der Wirtschaftsabteilungen

„Kohlenbergbau” (97 576 Euro), „Erbringung von

Finanzdienstleistungen” (93 446 Euro), „Verwaltung und Führung von

Unternehmen und Betrieben” (93 015 Euro), „Energieversorgung”

(92 185 Euro) sowie „Telekommunikation” (85 356 Euro).

Die

Bruttoverdienste im Bereich der Gastronomie lagen am Ende der

Verdienstskala Am unteren Ende der Verdienstskala befanden sich die

Vollzeitbeschäftigen in den Bereichen „Gastronomie” (36 732 Euro),

„Erbringung von sonstigen überwiegend persönlichen Dienstleistungen”

(37 773 Euro), „Landwirtschaft, Jagd und damit verbundene

Tätigkeiten” (37 942 Euro), „Beherbergung” (39 635 Euro),

„Gebäudebetreuung, Garten- und Landschaftsbau” (43 003 Euro) und

„Spiel-, Wett- und Lotteriewesen” (43 861 Euro).