|

'Tagesaktuell' - Redaktion Harald Jeschke | Sonderseiten |

• Sitemap •

Archiv

• 17. Kalenderwoche:

21. April

•

Baustellen •

DVG-Umleitung •

Bahn-VRR

Dienstag, 22. April 2025

Information für Anwohner: Geplante Arbeiten an der Kokerei

Schwelgern von thyssenkrupp Steel am 22. April

Am

22. April wird an der Kokerei Schwelgern von thyssenkrupp Steel die

zentrale Koksgasleitung an die Mischgasstation des neuen

Warmbandwerkes 4 geschlossen. Dazu muss die Koksgasleitung außer

Betrieb genommen werden. Die Außerbetriebnahme des Koksgasnetzes

wird zudem genutzt, um notwendige Instandsetzungsmaßnahmen in den

Kohlenwertstoffanlagen der Kokerei durchzuführen.

Am 22. April wird an der Kokerei Schwelgern von

thyssenkrupp Steel die zentrale Koksgasleitung an die

Mischgasstation des neuen Warmbandwerkes 4 geschlossen. Während der

Maßnahme wird das Koksofengas über die Hochfackel abgefackelt.

Die Arbeiten selbst sind nicht mit erhöhtem Lärm verbunden. Das

Abbrennen des Koksofengases über die Hochfackel könnte zu einem

hörbaren „Fauchen“ führen. Hintergrund und Notwendigkeit der

Arbeiten Am Standort Duisburg-Bruckhausen baut thyssenkrupp Steel

ein modernes Warmbandwerk und ein Brammenlager.

Mit dem Um-

und Neubau zweier Stranggießanlagen sowie dem Bau von zwei neuen

Hubbalkenöfen stärkt das Unternehmen den Stahlstandort Duisburg

weiter und sichert damit langfristig Beschäftigung. In diesem

Projektstadium wird am 22. April die zentrale Koksgasleitung an die

Mischgasstation des neuen Warmbandwerkes 4 angeschlossen. Ihre

Funktion ist es, zukünftig das Warmbandwerk 4 mit Gas zu versorgen.

Während der Maßnahme, die voraussichtlich acht Stunden

dauern wird, muss das Koksofengas über die Hochfackel abgefackelt

werden. Eine Zuführung zu den üblichen Verbrauchern wie

Warmbandwerke und Kraftwerke ist in dieser Zeit nicht möglich.

Auswirkungen auf die Anwohner Während der Maßnahme wird die

Hochfackel auf dem Werkgelände von thyssenkrupp Steel für etwa acht

Stunden sichtbar in Betrieb sein. Für Mensch und Umwelt stellt diese

keine Gefahr dar.

Die Arbeiten selbst sind nicht mit

erhöhtem Lärm verbunden. Das Abbrennen des Koksofengases über die

Hochfackel könnte zu einem hörbaren „Fauchen“ führen. Die Arbeiten

sind in Abstimmung mit der Bezirksregierung Düsseldorf sorgfältig

geplant und werden nur bei außergewöhnlichen Witterungsbedingungen

verschoben. Das Unternehmen bittet die Anwohner um Verständnis und

dankt für ihre Geduld während dieser notwendigen Maßnahme.

Vor 10 Jahren in der BZ: Nahmobilität im

Lebensraum Stadt

Wie sieht der Stadtverkehr

im nächsten Jahrzehnt aus? Was zeichnet die Gestaltung

zukunftsfähiger Verkehrsräume aus? Was ist unter „Stadt

als Lebensraum“ zu verstehen? Inwiefern kann die Förderung

von Nahmobilität zur Lösung aktueller und zukünftiger

Verkehrs-, Umwelt- und Gesundheitsprobleme beitragen?

Diese und andere zentrale Fragen zukünftiger

kommunaler Verkehrspolitik werden auf dem Politikforum

diskutiert. Demographischer Wandel – neue Ansprüche durch

die Altersgesellschaft –, Klimaveränderung, der neue

Urbanismus, aber auch das zu Ende gehende fossile

Zeitalter und der Übergang in die Elektromobilität sind

Anlass genug, über eine Neuausrichtung kommunaler

Verkehrspolitik zu sprechen. Mit dem Politikforum bietet

die AGFS ein bewährtes Format an, das sich exklusiv an

politische Entscheider vornehmlich in Städten und

Gemeinden richtet.

Politische Entscheider deshalb,

weil über zentrale Fragen zukünftiger Gestaltung und

Finanzierung kommunaler Verkehrsinfrastrukturen gesprochen

werden soll. Das bietet die Chance, in einem exklusiven

Teilnehmerkreis intensiv über Fragen der Nahmobilität zu

diskutieren. So sind vorrangig Politiker aus den

AGFS-Mitgliedskommunen Bottrop, Duisburg, Essen,

Mülheim/Ruhr und Oberhausen eingeladen.

Das

Politikforum wird von der Arbeitsgemeinschaft fußgänger-

und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise e.V.

(AGFS) veranstaltet, die aktuell 71 Städte, Gemeinden und

Kreise als Mitglieder verzeichnet. Die Mitglieder der

Arbeitsgemeinschaft sind nicht nur

„nahmobilitätsfreundlich“, sondern verstehen sich darüber

hinaus als Modellstädte für eine zukunftsfähige,

ökologisch sinnvolle und stadtverträgliche Mobilität, die

auch das Auto mit einbezieht.

Alle Maßnahmen, die das

Leitbild „Stadt als Lebensraum“ stärken, werden

unterstützt. In der konsequenten Förderung der

Nahmobilität (Fußgänger, Radfahrer, Inliner u.a.) werden

nicht nur die Potenziale zur Lösung zentraler Probleme in

den Handlungsfeldern Verkehr, Klima, Umwelt und Gesundheit

gesehen, sondern es geht letztlich darum, zukunftsfähige,

belebte und wohnliche Städte zu gestalten, und damit die

Lebens- und Bewegungsqualität deutlich zu verbessern. Dies

sind die Themen am Mittwoch, 22. April 2015 in der

Kulturkirche Liebfrauen am König-Heinrich-Platz.

Brückentag am 2. Mai: Informationen zur Erreichbarkeit der

Stadt Duisburg

Die Stadtverwaltung Duisburg ist am

Freitag, 2. Mai (Brückentag nach dem Tag der Arbeit), nur

eingeschränkt erreichbar. Einzelne Dienststellen sind von dieser

Regelung ausgenommen, wie beispielsweise der Notruf der Feuerwehr

und der Städtische Außendienst, die wie gewohnt erreichbar sind.

Das telefonische Servicecenter „Call Duisburg“ ist nur mit einem

eingeschränkten Notdienst besetzt. Die Bürgerservicestationen, das

Amt für Soziales und Wohnen, das Amt für Schulische Bildung, das Amt

für Rechnungswesen und Steuern, das Amt für Baurecht und

betrieblichen Umweltschutz, das Umweltamt, der Innendienst des

Bürger- und Ordnungsamtes, die Ausländerbehörde, die

Einbürgerungsbehörde, das Straßenverkehrsamt, alle Dienststellen im

Stadthaus (wie beispielsweise Erteilung von Parkausweisen und

Katasterauskünfte), sowie in großen Teilen das Jugendamt und das

Stadtarchiv sind am Brückentag nicht erreichbar, ebenso das

Standesamt.

Eheschließungstermine vom Standesamt, die

für diesen Tag vereinbart wurden, finden statt. Bestatter können

sich erst am Montag, 5. Mai, für die Beurkundung von Sterbefällen

und Ausstellung von Leichenpässen an das Standesamt wenden. Die

städtischen Kindertageseinrichtungen sowie die Schulen sind von den

Betriebsferien an diesem Tag nicht betroffen.

Einige

Einrichtungen haben jedoch bereits im Vorfeld die Schließung für

diesen Tag eingeplant. Die Zentralbibliothek auf der Steinschen

Gasse ist am Freitag, 2. Mai, und Samstag, 3. Mai, zu den gewohnten

Zeiten geöffnet. Die Open Libraries in Beeck, Wanheimerort und

Vierlinden stehen Kundinnen und Kunden mit gültigem Ausweis an allen

Tagen, auch am Feiertag, wie gewohnt zur Verfügung. Alle anderen

Zweigstellen der Bibliothek bleiben geschlossen. Der Bücherbus fährt

an diesem Tag nicht. Das Online-Angebot der Stadtbibliothek kann mit

einem gültigen Bibliotheksausweis uneingeschränkt genutzt werden.

Die städtischen Bäder, das Museum der Deutschen

Binnenschifffahrt sowie das Kultur- und Stadthistorische Museum

haben an diesem Tag ebenso wie gewohnt geöffnet. Der Unterricht an

der Volkshochschule und der Musik- und Kunstschule findet statt. Die

Geschäftsstellen der Volkshochschule und Musik- und Kunstschule sind

geschlossen, die VHS und die MKS bleiben aber telefonisch

erreichbar. Die gesamte Stadtverwaltung ist ab Montag, 5. Mai,

wieder wie gewohnt erreichbar.

Am Freitag, 30. Mai

(Brückentag nach Christi Himmelfahrt), ist die Stadt Duisburg

ebenfalls nur eingeschränkt erreichbar. An Brückentagen können durch

den Abbau von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub oder

Freizeitausgleich sowie die Reduzierung von Energiekosten weitere

Einsparungen zur Haushaltskonsolidierung erzielt werden. Durch die

CO2-Reduzierung (Strom, Pendelverkehr) ergeben sich auch positive

Effekte für die Umwelt.

Wichtiger Hinweis zur Erreichbarkeit

und dem Besuch von städtischen Einrichtungen: Die Kontaktdaten der

Dienststellen sind auf der Internetseite der Stadt Duisburg unter

www.duisburg.de einsehbar oder können telefonisch unter (0203) 94000

über Call Duisburg erfragt werden. Viele Anliegen lassen sich auch

online erledigen. Eine Übersicht hierzu gibt es auf der städtischen

Internetseite unter dem Stichwort „Bürgerportal“. Eine

Online-Terminvergabe im Bereich der Bürgerservicestationen ist

ausschließlich unter www.duisburg.de/termine möglich.

Bibliothek für die Generation Plus

Die

Zentralbibliothek, Steinsche Gasse 26, in der Duisburger Innenstadt

lädt Seniorinnen und Senioren am Dienstag, 22. April, zu einem

Workshop rund um die Nutzung der Bibliothek ein. Bei der

Veranstaltung „Bibliothek heute – alles Technik oder was?“ wird

Schritt für Schritt erklärt, wie eine Bibliothek heute funktioniert,

wie man den elektronischen Medienkatalog nutzt, seine Medien

eigenständig verbucht und zurückgibt.

Dabei gibt es viel

Zeit für alle Fragen und zum Ausprobieren. Weitere Informationen und

die Möglichkeit zur Anmeldung finden sich online auf

www.stadtbibliothek-duisburg.de (unter „Veranstaltungen“). Bei

Fragen steht das Team der Bibliothek gerne telefonisch unter 0203

283-4218 oder persönlich zur Verfügung. Die Öffnungszeiten sind

montags von 13 bis 19 Uhr, dienstags bis freitags von 11 bis 19 Uhr

sowie samstags von 11 bis 16 Uhr.

Achtung Autofahrer: Marder

machen wieder Jagd auf Kabel und Schläuche

Welche

Risiken muss Teilkasko-Versicherung beim Marderschaden abdecken?

HUK-COBURG: Marderschäden kosteten im vergangenen Jahr 26 Mio. Euro

Jetzt wird zugebissen: Die Marder sind wieder unterwegs. Die

kleinen Raubtiere lieben den engen Platz unter der Motorhaube: Eine

kuschelige Höhle zum Wohlfühlen. Allein der Geruch eines

vermeintlichen Konkurrenten, der seine Duftmarke hinterlässt, kann

ihr Wohlgefühl trüben. In diesem Moment sind wilde Beißattacken

vorprogrammiert.

Autofahrer mit Straßengarage müssen damit

rechnen, dass sich Marder zum Beispiel an den Kabeln ihrer

Zündkerzen oder an den Brems- und Kühlwasserschläuchen ihrer Pkw

vergehen. Das kann, wie die HUK-COBURG mitteilt, teuer werden. Mehr

als 54.000-mal bissen die kleinen Raubtiere im vergangenen Jahr bei

den Autos von HUK-COBURG-Kunden zu.

Die Beseitigung der Attacken

kostete durchschnittlich knapp 600 Euro. In der Spitze waren sogar

Reparaturen von mehr als 3.500 Euro nötig. Insgesamt beliefen sich

die Regulierungskosten des oberfränkischen Versicherers auf knapp

als 26 Mio. Euro.

Aber ein Marderbiss kann nicht nur teuer,

sondern auch gefährlich werden. Oft bleiben die Schäden unentdeckt,

da die spitzen, kleinen Zähne der Raubtiere nur stecknadelgroße

Einstiche hinterlassen. Während der Fahrt kann es recht schnell zu

Folgeschäden kommen, zum Beispiel am Motor. Ein Blick auf die

Temperaturanzeige des Kühlwassers hilft: Geht der Zeiger in den

roten Bereich, ist ein Blick unter die Motorhaube unerlässlich.

Einziger Trost: Marderschäden sind oft – aber nicht immer – in

der Teilkasko mitversichert. Im Idealfall greift der

Versicherungsschutz nicht allein bei Marder- sondern generell bei

Tierbissschäden. Wichtig für den Versicherungsschutz: Er sollte

nicht nur die unmittelbaren Schäden, also die zerbissenen Schläuche,

abdecken.

Denn teuer werden meist die Folgeschäden, wenn Motor oder

Bremsen in Mitleidenschaft gezogen wurden. Hier ist es wichtig, dass

diese Schäden komplett, ohne Limit, mitversichert sind. Das ist

nicht immer Fall. Ein Gespräch mit dem eigenem Kfz-Versicherer

bringt Klarheit.

Vorbeugen ist besser als reparieren

Ein

Wundermittel, das den Marder vom Motorraum fernhält, gibt es nicht.

Autobesitzer, die sich den ganzen Ärger mit Panne und Reparatur

ersparen wollen, können dem Marder das Zubeißen aber zumindest

erschweren. Wirkungsvoll und günstig sind stabile Kabelummantelungen

für gefährdete Bauteile aus dem Fachhandel.

Zudem verderben

spezielle Vorrichtungen zum Abschotten des Motorraums – wie sie

manche Autofirmen anbieten – dem kleinen Raubtier den Spaß mit

Kabeln, Dämmmatten und Wasserschläuchen. Auch gelegentliche

Motorwäschen sollen helfen. Sie entfernen alle Geruchsspuren aus dem

Motorraum, die andere Marder anlocken.

Marode Brücken in

Deutschland: Anwendung der Richtlinie VDI 6200 unerlässlich

Der Sanierungsstau bei Deutschlands Brücken ist größer als bislang

angenommen. Laut einer aktuellen Erhebung der Organisation Transport

& Environment (T&E) sind rund 16.000 Brücken in Bundeshand als

baufällig einzustufen. Der VDI sieht dringenden Handlungsbedarf bei

der Einhaltung technischer Regeln. Die VDI 6200 bewertet dabei die

Standsicherheit von Bauwerken.

Dipl.-Ing. Frank Jansen, VDI e.V.

„Die VDI 6200 bietet seit

Jahren ein praxiserprobtes Instrument zur sicheren und

systematischen Beurteilung von bestehenden Bauwerken – besonders bei

altersbedingten Schäden und steigenden Belastungen“, sagt Frank

Jansen, Geschäftsführer der VDI-Gesellschaft Bauen und

Gebäudetechnik. „Angesichts des immensen Investitionsbedarfs muss

der Erhalt bestehender Infrastruktur absolute Priorität haben. Ein

einheitliches, ingenieurtechnisch fundiertes Vorgehen ist dabei

entscheidend.“

Die Richtlinie VDI 6200 stuft die Bauwerke in

eine Schadensfolgeklasse und in eine Robustheitsklasse ein. Abhängig

von Schadensfolgeklasse, statisch-konstruktiven Merkmalen,

Baustoffeigenschaften und Einwirkungen gibt sie Überprüfungsmethoden

und -verfahren an und empfiehlt Überprüfungsintervalle. Sie hilft

nicht nur, Risiken frühzeitig zu erkennen, sondern auch,

Sanierungsmaßnahmen gezielt zu priorisieren. Kommunale Akteure

können durch Anwendung von technischen Regeln besser unterstützt

werden.

VDI als Gestalter der Zukunft

Mit unserer

Community und unseren rund 130.000 Mitgliedern setzen wir, der VDI

e.V., Impulse für die Zukunft und bilden ein einzigartiges

multidisziplinäres Netzwerk, das richtungweisende Entwicklungen

mitgestaltet und prägt. Als bedeutender deutscher technischer

Regelsetzer bündeln wir Kompetenzen, um die Welt von morgen zu

gestalten. und leisten einen wichtigen Beitrag, um Fortschritt und

Wohlstand zu sichern.

Mit Deutschlands größter Community für

Ingenieurinnen und Ingenieure, unseren Mitgliedern und unseren

umfangreichen Angeboten, schaffen wir das Zuhause aller technisch

inspirierten Menschen. Dabei sind wir bundesweit, auf regionaler und

lokaler Ebene in Landesverbänden und Bezirksvereinen aktiv. Das

Fundament unserer täglichen Arbeit bilden unsere rund 10.000

ehrenamtlichen Expertinnen und Experten, die ihr Wissen und ihre

Erfahrungen einbringen.

Die Richtlinie beschreibt, wie

regelmäßige Überprüfungen der Standsicherheit von Immobilien

strukturiert und effizient und wirtschaftlich durchzuführen sind, um

Bauschäden oder Schäden für Leib und Leben zu verhindern. Sie gibt

Beurteilungs- und Bewertungskriterien, bewährte Checklisten,

Handlungsanleitungen und Empfehlungen zur Beurteilung der

Standsicherheit baulicher Anlagen und zu ihrer Instandhaltung sowohl

für Bestands- als auch für Neubauten.

Die Richtlinie stuft

die Bauwerke in eine Schadensfolgeklasse und in eine

Robustheitsklasse ein. Sie formuliert Vorgaben für die

Bestandsdokumentation und definiert Anforderungen an die

Überprüfenden. Abhängig von Schadensfolgeklasse,

statisch-konstruktiven Merkmalen, Baustoffeigenschaften und

Einwirkungen gibt sie Überprüfungsmethoden und -verfahren an und

empfiehlt Überprüfungsintervalle.

Der Anwendungsbereich der

Richtlinie umfasst bauliche Anlagen aller Art mit Ausnahme von

Brücken und Tunneln. Die Richtlinie VDI 6200 richtet sich an

Gebäudeeigentümer, Verfügungsberechtigte und beteiligte Fachleute,

wie planende und beratende Ingenieure, Architekten, Prüfingenieure

für Baustatik, Facility-Manager, Verwalter von Immobilien,

Bauabteilungen von Industrie- und Privatunternehmen, sowie die

öffentliche Hand.

„Scharfes Schwert“ gegen prekäre Arbeitsbedingungen

Direktanstellungsgebot wie auf Schlachthöfen: Rechtsgutachten zeigt

Kriterien für Übertragbarkeit auf weitere Branchen

In

der Fleischbranche hat der Gesetzgeber durchgegriffen und für

bessere Arbeitsbedingungen gesorgt. Ein Vorbild für die

Paketzustellung – und auch für andere Wirtschaftsbereiche? Das lotet

eine neue Studie aus, die das Hugo Sinzheimer Institut für Arbeits-

und Sozialrecht (HSI) der Hans-Böckler-Stiftung gefördert hat.*

Die miserablen Arbeitsbedingungen von Migrant*innen, die zu

extrem niedrigen Löhnen bei langen Arbeitszeiten als Beschäftigte

verschachtelter Subunternehmer-Konstruktionen in deutschen

Schlachthöfen schufteten, waren nie ein Geheimnis. Doch erst die

Corona-Ausbrüche in Fleischbetrieben im Jahr 2020 lenkten die

öffentliche Aufmerksamkeit auf eine Branche, in der die Missachtung

von Arbeitsschutzvorschriften an der Tagesordnung war.

Die

Politik reagierte mit dem Arbeitsschutzkontrollgesetz, einem Bündel

von Maßnahmen, die zum Teil rechtliches Neuland darstellten. Unter

anderem darf die Fleischindustrie heute keine Verträge im

Kernbereich ihrer Tätigkeit mit Subunternehmern mehr schließen, um

an billiges Personal zu kommen. Eine aktuelle Branchenstudie zeigt:

Zwar lässt das Lohnniveau immer noch zu wünschen übrig, doch

insgesamt hat sich die Lage der Beschäftigten deutlich verbessert.

Könnten und sollten Regelungen, die das

Arbeitsschutzkontrollgesetz für die Fleischwirtschaft trifft, auf

andere Branchen mit prekären Beschäftigungsbedingungen übertragen

werden? Mit dieser Frage setzt sich das neue Rechtsgutachten im

Auftrag des HSI auseinander. Anneliese Kärcher und Prof. Dr. Manfred

Walser von der Hochschule Mainz haben Anhaltspunkte

herausgearbeitet, die dafür sprechen, dass der Gesetzgeber in einer

Branche mit dem „scharfen Schwert“ des Direktanstellungsgebots

durchgreifen kann, wie er es in den Schlachthöfen getan hat:

- Wesentliche Teile der Arbeitsleistung werden von Fremdpersonal

erbracht, etwa durch die Vergabe von Werk- oder Dienstverträgen an

Subunternehmer und an Soloselbstständige oder durch die

Beschäftigung von Leiharbeitskräften.

- Die Art des

Personaleinsatzes führt zu Intransparenz und unklaren

Verantwortlichkeiten.

- Ein großer Teil der Beschäftigten ist in

einer schwachen Position, zum Beispiel wegen des Aufenthaltsstatus,

eines geringen Ausbildungsniveaus oder fehlender Sprachkenntnisse.

- In der Branche wird „in erheblichem Ausmaß“ gegen

Mindestarbeitsbedingungen verstoßen und illegale Beschäftigung ist

an der Tagesordnung.

- Die Einhaltung der

Arbeitsschutzbestimmungen ist schwer zu kontrollieren.

- Es

fehlen die strukturellen Voraussetzungen, um Missstände mithilfe

„kollektivarbeitsrechtlicher Instrumente“ – wie etwa der

Sozialkassen der Bauwirtschaft – abzustellen.

- Es stehen keine

„milderen“ Regulierungsinstrumente zur Verfügung, die effektiv

wären.

- Die Branche lässt sich klar abgrenzen.

In einer

Gesamtschau dieser Branchenumstände, so Kärcher und Walser, wäre ein

Direktanstellungsgebot wie in der Fleischwirtschaft nach deutschem

und europäischem Recht zulässig – und nötig. Es würde nämlich für

klare Verantwortlichkeiten sorgen und so eine effektive

Rechtswahrnehmung und -durchsetzung ermöglichen. Nicht zuletzt

könnte dann auch Mitbestimmung effektiv ausgeübt werden, was in der

Folge auch den Weg für Tarifverträge ebnen könnte.

Dr.

Ernesto Klengel, wissenschaftlicher Direktor des HSI, sagt: „Prekäre

Arbeitsbedingungen sind kein Naturgesetz, es gibt eine Reihe von

Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Das Gebot, dass Unternehmen die

Arbeitnehmer*innen, die sie im Betrieb einsetzen, selbst

beschäftigen, ist in vielen Branchen ein wirksames und effektives

Instrument.“

Eine Branche, die die Kriterien für ein

Direktanstellungsgebot erfüllt, ist laut der Analyse von Kärcher und

Walser die Paketzustellung. In anderen Wirtschaftsbereichen mit

prekären Beschäftigungsbedingungen, in denen Fremdpersonaleinsatz

keine Rolle spielt, etwa der landwirtschaftlichen Saisonarbeit,

lägen die Voraussetzungen dagegen nicht vor. Um auch in solchen

Branchen Verbesserungen zu erreichen, empfehlen Kärcher und Walser

stattdessen die Einrichtung „zentralisierter Arbeitsinspektorate mit

umfassenden Kompetenzen hinsichtlich der Kontrolle, aber auch

erweiterten Möglichkeiten zur Durchsetzung von

Mindestarbeitsbedingungen“.

Kirche kocht und lädt zum kostenfreien

Mittagessen nach Untermeiderich

In der Evangelischen

Gemeinde Meiderich heißt es einmal im Monat „Kirche kocht“, denn im

Begegnungscafé „Die Ecke“, Horststr. 44a, stehen dann Ehrenamtliche

an den Töpfen und zaubern Leckeres; so zum Beispiel am 22. April,

wenn sie um 12 Uhr Leberkäse mit Stampfkartoffeln und

Salat auftischen. Eine Anmeldung ist nicht notwendig, das Angebot

ist kostenfrei.

„Wir wollen Wärme spenden, schöne

Momente schenken und gemeinsam Mittagessen!“ sagt Yvonne de

Temple-Hannappel, die Leiterin des Begegnungscafés (Tel. 0203 45 57

92 70, E-Mail: detemple-hannappel@gmx.de). Die Menüs für die

nächsten Termine stehen schon fest. Infos zur Gemeinde gibt es im

Netz unter

www.kirche-meiderich.de.

Engagierte

des Begegnungscafés „DIE ECKE“ Untermeiderich (Foto:

www.kirche-meiderich.de).

NRW-Wirtschaft importierte 2024 fast 50 Prozent weniger

Orchideen, Hyazinthen, Narzissen und Tulpen als im Vorjahr

Im Jahr 2024 importierte die NRW Wirtschaft nach vorläufigen

Ergebnissen über 2 000 Tonnen Orchideen, Hyazinthen, Narzissen und

Tulpen mit einem Warenwert von 22,4 Millionen Euro. Wie das

Statistische Landesamt mitteilt, waren dies 47,8 Prozent weniger als

im Jahr zuvor. Damals wurden rund 4 000 Tonnen Orchideen,

Hyazinthen, Narzissen und Tulpen im Wachstum oder in der Blüte

importiert.

Gemessen an der Importmenge waren 2024 die

Niederlande mit einem Anteil von fast 93 Prozent das bedeutendste

Herkunftsland, gefolgt von Dänemark mit 6,2 Prozent und Polen mit

0,38 Prozent. Außerdem importierte die NRW-Wirtschaft über

3 500 Tonnen Knollen, Kronen und Rhizome (z. B. Ingwer) im Wachstum

oder in der Blüte im Wert von 15,5 Millionen Euro. Damit war die

Importmenge ähnlich zum Vorjahr. Auch hier waren die Niederlande mit

fast 99,0 Prozent (3 477 Tonnen) das wichtigste Herkunftsland.

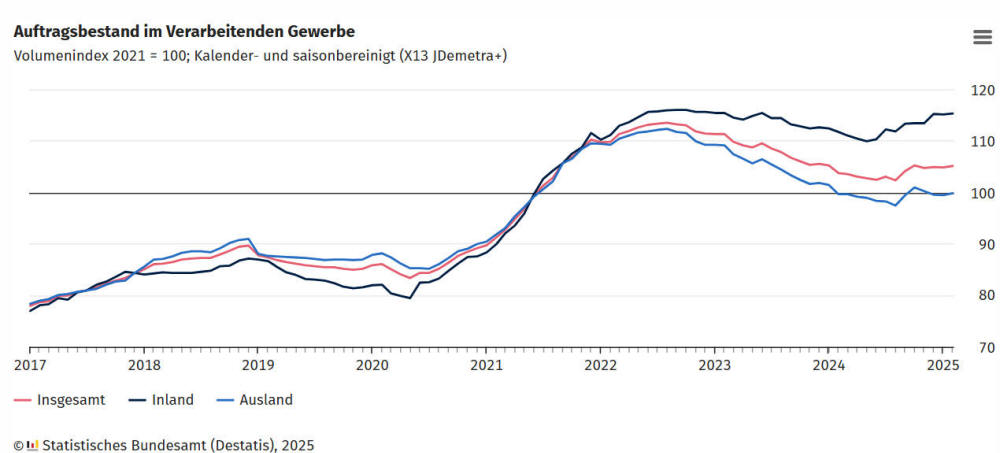

Auftragsbestand im Verarbeitenden Gewerbe im Februar

2025: +0,3 % zum Vormonat

Auftragsbestand im

Verarbeitenden Gewerbe, Februar 2025

+0,3 % real zum Vormonat

(kalender- und saisonbereinigt)

+1,3 % real zum Vorjahresmonat

(kalenderbereinigt)

Reichweite des Auftragsbestands

7,7

Monate'

Der reale (preisbereinigte) Auftragsbestand im

Verarbeitenden Gewerbe ist nach vorläufigen Ergebnissen des

Statistischen Bundesamtes (Destatis) im Februar 2025 gegenüber

Januar 2025 saison- und kalenderbereinigt um 0,3 % gestiegen. Im

Vergleich zum Vorjahresmonat Februar 2024 stieg der Auftragsbestand

kalenderbereinigt um 1,3 %.

Die leicht positive Entwicklung des

Auftragsbestands im Februar 2025 ist auf Anstiege in der

Automobilindustrie (saison- und kalenderbereinigt +0,8 % zum

Vormonat) und im Maschinenbau (+0,4 %) zurückzuführen. Negativ

beeinflusste das Gesamtergebnis der Rückgang in der Metallerzeugung

und -bearbeitung (-1,1 %).

Die offenen Aufträge aus dem

Inland stiegen im Februar 2025 gegenüber Januar 2025 um 0,2 %, der

Bestand an Aufträgen aus dem Ausland erhöhte sich um 0,4 %. Bei den

Herstellern von Vorleistungsgütern sank der Auftragsbestand um 0,1 %

und im Bereich der Konsumgüter um 0,3 %.

Bei den Herstellern

von Investitionsgütern nahm der Auftragsbestand um 0,5 % zu.

Reichweite des Auftragsbestands auf 7,7 Monate gestiegen Im Februar

2025 stieg die Reichweite des Auftragsbestands im Vormonatsvergleich

auf 7,7 Monate (Januar 2025: 7,6 Monate).

Bei den

Herstellern von Investitionsgütern stieg die Reichweite auf

10,5 Monate (Januar 2025: 10,3 Monate), bei den Herstellern von

Konsumgütern stieg die Reichweite auf 3,7 Monate (Januar 2025: 3,6)

und bei den Herstellern von Vorleistungsgütern blieb die Reichweite

unverändert bei 4,3 Monaten.

Die Reichweite gibt an, wie

viele Monate die Betriebe bei gleichbleibendem Umsatz ohne neue

Auftragseingänge theoretisch produzieren müssten, um die vorhandenen

Aufträge abzuarbeiten. Sie wird als Quotient aus aktuellem

Auftragsbestand und mittlerem Umsatz der vergangenen zwölf Monate im

betreffenden Wirtschaftszweig berechnet.