|

'Tagesaktuell' - Redaktion Harald Jeschke | Sonderseiten |

• Sitemap •

Archiv

• 17. Kalenderwoche:

24. April

•

Baustellen •

DVG-Umleitung •

Bahn-VRR

Freitag, 25. April 2025

Stadtteilbibliothek Neumühl zieht um und erweitert

Öffnungszeiten

Die Stadtteilbibliothek Neumühl erhält

ein neues Zuhause. Aktuell werden gegenüber vom bisherigen Standort

moderne, großzügige Räumlichkeiten auf der Lehrerstraße 4-6 in

Duisburg-Neumühl renoviert. Der letzte Öffnungstag vor dem Umzug in

die neuen Räumlichkeiten ist am Donnerstag, 15. Mai.

Bis zur

Wiedereröffnung bleibt die Bibliothek dann geschlossen. Alle

Leihfristen werden automatisch angepasst.

Die Bibliothek

öffnet am Dienstag, 1. Juli, dort ihre Türen – mit einem völlig

neuen Konzept: Als Open Library wird sie künftig täglich von 7 bis

22 Uhr für Besucherinnen und Besucher mit gültigem

Bibliotheksausweis zugänglich sein. Dabei wird es selbstverständlich

weiterhin Servicezeiten geben, in denen das Team der Bibliothek für

eine persönliche Beratung vor Ort ist.

Mit dem Umzug und der

Umstellung auf die Open Library erwartet die Besucherinnen und

Besucher nicht nur ein moderner Ort zum Lesen, Lernen und Verweilen,

sondern auch deutlich mehr Flexibilität bei der Nutzung – dank

großzügig erweiterter Öffnungszeiten und einem zeitgemäßen

Zugangskonzept. Bis dahin können Kundinnen und Kunden auf die

Bezirksbibliothek Hamborn und natürlich auf alle weiteren Standorte

der Bibliothek ausweichen.

Der Medienbotenservice bringt

Bücher und anderes auf Wunsch auch gerne nach Hause. Fragen

beantwortet das Team der Bibliothek bis zur Schließung gerne

persönlich oder telefonisch unter (0203) 586399.

Die

Öffnungszeiten am bisherigen Standort sind dienstags von 14 bis 18

Uhr, mittwochs und donnerstags von 10.30 bis 13 Uhr sowie von 14 bis

18 Uhr. Alle Informationen rund um die Bibliothek finden sich auch

auf www.stadtbibliothek-duisburg.de.

Lernnächte in der

Zentralbibliothek

Viele Schülerinnen und Schüler nutzen

die Zentralbibliothek an der Steinschen Gasse 26 intensiv als

Lernort. Vor allem während der Abiturvorbereitung sind die dortigen

Arbeitsplätze beliebt. Um diesem Bedarf gerecht zu werden, bietet

die Bibliothek an zwei Terminen im Frühjahr Lernnächte an.

An Freitag, 25. April, und Freitag, 9. Mai, stehen die Türen der

Zentralbibliothek allen Oberstufenschülerinnen und -schülern, die

sich intensiv auf Prüfungen vorbereiten oder konzentriert arbeiten

möchten, jeweils bis 22 Uhr offen. Die Teilnehmenden erwarten

großzügige Lernräume, ideal für Einzel- oder Gruppenarbeit, und

fachliche Unterstützung durch Expertinnen und Experten in einzelnen

Fächern.

Der Infoservice der Bibliothek unterstützt bei der Recherche

nach Fachliteratur. Für Rückfragen und weitere Informationen steht

das Team der Zentralbibliothek gerne persönlich oder telefonisch

unter 0203 2034218 zur Verfügung. Die Servicezeiten sind montags von

13 bis 19 Uhr, dienstags bis freitags von 11 bis 19 Uhr, samstags

von 11 bis 16 Uhr.

Spieleabend

in der Rheinhauser Bibliothek

Die Rheinhauser

Bibliothek in der Händelstraße 6 verwandelt sich am Freitag, 25.

April, ab 19 Uhr wieder in einen Treffpunkt für alle, die Freude an

Gesellschaftsspielen haben – egal ob jung oder alt. An zahlreichen

Spieltischen können Besucherinnen und Besucher verschiedene Brett-

und Kartenspiele ausprobieren und sich miteinander messen.

Im Vordergrund steht jedoch das gemeinsame Spielerlebnis in

familiärer Atmosphäre. Wer allein kommt, findet erfahrungsgemäß

schnell Anschluss bei den zahlreichen Stammspielerinnen und

-spielern. Für kleine Snacks und Getränke ist gesorgt. Wer möchte,

kann gerne etwas dazu beisteuern. Der Eintritt ist frei; eine

Anmeldung ist nicht erforderlich.

Ruhrgebietsstädte

und IGA 2027 profitieren vom NRW-Städtebauförderprogramm

Vom aktuellen Städtebauförderprogramm der NRW-Landesregierung

profitieren zwei Ruhrgebietsstädte am meisten: Mit 15 Millionen Euro

erhält Gelsenkirchen den größten Zuschuss im Vergleich zu allen

Städten und Gemeinden in NRW. Unterstützt wird das

Sonderfördergebiet "Zukunftspartnerschaft Gelsenkirchen" zur

Beseitigung von Wohnungsüberhängen und Problemimmobilien.

Recklinghausen folgt mit rund 14,7 Millionen Euro für die

Herstellung und Befüllung des "Heidesees", die Herstellung der

Freianlagen auf dem Gelände der ehemaligen Trabrennbahn und die

Umgestaltung des Schulhofs der Grundschule Hillerheide. Neben

Gelsenkirchen und Recklinghausen profitiert auch die Internationale

Gartenausstellung IGA 2027 im Ruhrgebiet.

Fünf IGA-Projekte

erhalten rund 12,9 Millionen Euro aus der Städtebauförderung.

Insgesamt erhalten Bochum, Bottrop, Castrop-Rauxel, Datteln,

Dortmund, Duisburg, Essen, Haltern am See, Hamm,

Hattingen, Herne, Kamp-Lintfort, Mülheim an der Ruhr, Oberhausen,

Werne und Witten Mittel aus dem NRW-Städtebauförderprogramm.

Gefördert werden in diesem Jahr 133 Projekte mit rund 302

Millionen Euro. An der Finanzierung der ausgewählten Projekte des

Städtebauförderprogramms 2025 werden sich nach aktueller Planung die

Landesregierung mit rund 150,3 Millionen Euro und der Bund mit rund

149,2 Millionen Euro beteiligen. idr

Wissenschaftsforum diskutiert Wege zu nachhaltiger Mobilität

Wie sich wirtschaftliche, ökologische und soziale Ziele

auf dem Weg zu nachhaltiger Mobilität in Einklang bringen lassen,

diskutieren rund 400 Experten beim Wissenschaftsforum Mobilität am

15. Mai im Duisburger CityPalais. Auf dem Programm stehen zwei

prominent besetzte Podiumsdiskussionen und mehr als 60 Fachvorträge.

Mit seinem breiten Themenspektrum – von modernen

Antriebstechnologien über Mobilitätskonzepte für Stadt und Land bis

hin zu digitalen Services, Wettbewerbsstrategien und KI-gestützten

Lösungen – will das Forum nicht nur den wissenschaftlichen Austausch

fördern, sondern auch praxisnahe Impulse setzen. Organsiert wird die

Veranstaltung von der Universität Duisburg-Essen. idr

Infos:

https://www.wifo-mobilitaet.de

Wasserstoff-Initiative

"TransHyDE 2.0"

Mit dem Ziel, die europäische

Wasserstoff-Infrastruktur voranzubringen, startet am 6. Mai die

Initiative "TransHyDE 2.0" in Berlin. Zu den bundesweit zwölf

Partnern gehören aus dem Ruhrgebiet die Fraunhofer-Einrichtung für

Energieinfrastrukturen und Geotechnologien IEG in Bochum, das Gas-

und Wärme-Institut Essen, die Mabanaft GmbH & Co. KG in Duisburg

sowie das Duisburger ZBT - Zentrum für BrennstoffzellenTechnik.

Das Vorhaben ist die Fortsetzung und Erweiterung des Nationalen

Wasserstoff-Leitprojekts "TransHyDE". Jetzt ist die Industrie

eingeladen, ihren weiteren konkreten Entwicklungsbedarf einzubringen

und Umsetzungsprojekte koordiniert auf den Weg zu bringen. Die

Initiative versteht sich als Nukleus neuer

Wasserstoff-Infrastrukturen, Beratungsplattform für Politik,

Wirtschaft und Gesellschaft sowie als Vermittler zwischen Industrie

und Forschung. idr - Infos:

https://www.transhyde-2-0.de

KI im Alltag

älterer Menschen: 16 neue KI-Lernorte bringen älteren Menschen

Künstliche Intelligenz

Sprachassistenten, automatisierte

Übersetzungen, Chatbots oder smarte Roboter für den Haushalt – viele

Technologien, die auf Künstlicher Intelligenz (KI) basieren, finden

zunehmend Eingang in den Alltag. Doch was genau ist eigentlich KI?

Und wie lässt sie sich sinnvoll im Alter nutzen? Seite Mitte April

bieten 16 neue KI-Lernorte älteren Menschen die Möglichkeit, sich

mit Künstlicher Intelligenz vertraut zu machen und KI-Anwendungen

selbst auszuprobieren.

Die Lernorte werden über das Projekt

„KI für ein gutes Altern“ der BAGSO – Bundesarbeitsgemeinschaft der

Seniorenorganisationen durch das Bundesministerium für Familie,

Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) gefördert. Damit gibt es

inzwischen deutschlandweit 58 KI-Lernorte für ältere Menschen. Hinzu

kommen 10 bundes- und landesweit aktive Seniorenorganisationen, die

sich seit 2024 am Projekt beteiligen.

Die neuen Angebote sind

bei Seniorenbüros, Mehrgenerationenhäusern, Bildungsstätten und

anderen Einrichtungen der Seniorenarbeit angesiedelt. Sie vermitteln

älteren Menschen einen praktischen Zugang zu Künstlicher Intelligenz

und schaffen Gelegenheiten zum Austausch über deren Nutzen, aber

auch über Grenzen. Die Lernorte werden jeweils mit Technik im Wert

von 2.500 Euro ausgestattet – darunter Sprachassistenten, smarte

Haushaltsgeräte, sogenannte Wearables oder Programme wie ChatGPT.

Zusätzlich werden ehrenamtliche Technikhelferinnen und -helfer

qualifiziert, um die Lernangebote zu begleiten.

Bundesseniorenministerin Lisa Paus sagte: „Künstliche Intelligenz

entwickelt sich rasant in vielen Bereichen unseres Lebens. Umso

wichtiger ist es, dass Bürgerinnen und Bürger, insbesondere auch

Ältere, souverän mit der KI umzugehen lernen. KI kann vieles

erleichtern. Die Lernorte leisten dazu einen wertvollen Beitrag: Sie

ermöglichen es, die Chancen und Herausforderungen von KI in der

Praxis kennenzulernen, Fragen zu stellen und eigene Erfahrungswerte

zu sammeln. So fördert das Bundesseniorenministerium mit dem Projekt

‚KI für ein gutes Altern‘ nicht nur digitale Teilhabe, sondern auch

den selbstbestimmten Umgang mit neuen Technologien.“

Dr.

Regina Görner, Vorstandsvorsitzende der BAGSO, begrüßte die neuen

Standorte: „Damit ältere Menschen von den Möglichkeiten der

Künstlichen Intelligenz profitieren können, brauchen sie Orte, an

denen sie Technik nicht nur erklärt bekommen, sondern selbst

erproben können. Zugleich wird deutlich: Ältere wollen und sollen

Teil dieser Entwicklung sein – nicht nur als Nutzerinnen und Nutzer,

sondern auch als Mitgestaltende. Die Lernorte fördern den Dialog und

regen dazu an, sich mit den gesellschaftlichen Auswirkungen von KI

auseinanderzusetzen. Es ist wichtig, dass ältere Menschen ihre

Erfahrungen einbringen und gehört werden.“

2025 beteiligen

sich folgende Organisationen und lokale Initiativen für ältere

Menschen:

Ev. Familienbildungsstätte-Mehrgenerationenhaus

Werra-Meißner

FrauenComputerZentrumBerlin e.V. (FCZB)

Polizeisportverein Rostock e.V.

vhs SüdOst im Landkreis München

GmbH

Stadtteilbüro Fritz-Erler-Siedlung & Mehrgenerationenhaus

Kreuztal

Karbener Computer Club SeCuZ e.V.

Zentrum 60plus

Heckstraße, DRK-Kreisverband Essen e. V.

60+ SMART iNS iNTERNET

Landau

Christliche Erwachsenenbildung e.V. Merzig

Wertewandel

e.V.

Diakonie Hochfranken Erwachsenenhilfe gGmbH

Hohenkirchen

mit dem "Digital-Café"

Förderverein "Krumme Weide" Ortwig e.V.

Mehrgenerationenhaus der Diakonie MSE

AWO KV Leipzig-Stadt e.V.,

Seniorenbüro West

Groß Wittensee: Digitalstammtische im Amt

Hüttener Berg

Vor 13 Jahren in der BZ: Umbauarbeiten im Carstanjens Garten gehen dem Ende entgegen

Neue Wege

Große Grünfläche mit...

Neupflanzungen

Neue Spiel-

und

Sitzmöglichkeiten

Auf der

Carstanjenspark-Südeite (Carstanjen war eine in Neudorf

ansässige Pappenfabrik) deshalb auch die Pappenstraße im

Neudorfer Norden) ist der Haupteingang des neuen

Kaufmännischen Berufskollegs Mitte, das mittels Public

Private Partnership (PPP) 2009 als Projekt „Neues

Berufskolleg Mitte“ der Stadt Duisburg unter der

Federführung des damaligen Oberbürgermeisters Adolf

Sauerland ab 5. Oktober 2009 auf der Expo Real mit der Firma

GOLDBECK angestoßen wurde.

Es wurde mit rund 55.000

Quadratmeter Fläche zur Bildungsstätte des

Friedrich-Albert-Lange-Berufskolleg (zuvor in der Nähe des

Landfermann Gymnasiumns und des Finanzamtes Süd

angesiedelt), das Kaufmännische Berufskolleg Duisburg-Mitte

(stand dort, wo hueee das neue Permiun Inn Hotel steht) und

Heimat für das Weiterbildungskollegs mit mehr als 3000

Schüler. Das Gbeäude vefügt über eien Aula, eine

Mensa, sowie eine 4Feld-Sporthalle mit integrierter

Besuchertribüne. Auf zwei Tiefgaragenebenen gibt es 450

Stellplätze. Fotos Harald Jeschke

Vor 10 Jahren in der BZ: Bebauungsplan zum Schutz

des gemischten Wohnquartiers

Das Quartier

„Juliusstraße“ zwischen Julius-Weber-Straße, Bungertstraße

und Heerstraße ist ein gemischtes Quartier aus Wohn- und

gewerblichen Nutzungen. Im angrenzenden Straßenzug haben

sich Vergnügungsstätten, Bordelle, bordellartige Betriebe

(z. B. Sauna- oder FKK-Clubs) und Sexshops angesiedelt.

Um eine weitere Ausdehnung des Vergnügungsviertels

Vulkanstraße zu verhindern und den Charakter im Bereich

Juliusstraße zu erhalten, wurde jetzt auf Wunsch vieler

Anwohner hier ein Bebauungsplanverfahren auf den Weg

gebracht, das zum Ziel hat, die städtebauliche Situation

zu erhalten und die vorhandene Wohnnutzung zu sichern und

zu schützen.

Eine weitere Ansiedlung von

Vergnügungsstätten, Bordellen, bordellartigen Betrieben

und Erotikfachgeschäften soll so, entsprechend des

gesamtstädtischen Konzeptes zur Steuerung von

Vergnügungsstätten, ausgeschlossen werden. „Mit diesem

Bebauungsplan schützen und erhalten wir ein intaktes

Mischgebiet mit vorrangiger Wohnnutzung vor einer weiteren

Ausdehnung des Vergnügungsviertels und sichern das

Wohnquartier für die Bewohner“, kommentiert Carsten Tum

den Aufstellungsbeschluss zum B-Plan 1215 Hochfeld –

„Juliusstraße“. Der Rat wird in seiner Sitzung am 27.

April über den Aufstellungsbeschluss entscheiden.

„Gospels and more“

Offenes Chorprojekt in Großenbaum

Annette Erdmann

(Foto: Rolf Schotsch), Kantorin der Evangelischen

Versöhnungsgemeinde Duisburg-Süd weiß , welche positiven

Auswirkungen aktives Singen auf das menschliche Wohlbefinden hat.

Davon berichten ihr Chormitglieder und sie kennt es aus eigener

Erfahrung: „Singen heißt Energie tanken, Stress abbauen und die

Seele befreien“. Und: „Gerade in der aktuellen Zeit tut es gut,

gemeinsam von Hoffnung zu singen.“

Alle, die Freude am Singen haben, sind herzlich eingeladen, beim

Gospelprojekt der Kantorei mitzuwirken. Kraftvolle, mitreißende

Gospels und auch gefühlvolle Balladen stehen auf dem Programm,

darunter auch der bekannte Song „You raise me up“. Geprobt wird

jeweils mittwochs von 19:30 Uhr bis 21:30 Uhr: am 7. und 14. Mai im

Gemeindehaus, Lauenburger Allee 21 oder nach Absprache in der

Versöhnungskirche, Lauenburger Allee 23.

Wer mitmachen

möchte, kann sich bis zum 4. Mai bei Kantorin Annette Erdmann

anmelden (per E-Mail an annette.erdmann@ekir.de oder telefonisch

0203 / 76 77 09). Infos zur Gemeinde gibt es im Netz unter

www.evgds.de.

Meidericher

Gemeinde lädt zur Kirchenkneipe ein

An einem der vier

Freitage jeden Monats öffnet im Gemeindezentrum der Evangelischen

Kirchengemeinde Duisburg Meiderich, Auf dem Damm 8, die

Kirchenkneipe.

So auch am 25. April 2025, wo Besucherinnen und

Besucher nach dem 19-Uhr-Wochenabschlussandacht ab 19.30 Uhr wieder

gute Getränke, leckere Kleinigkeiten und eine gemütliche Atmosphäre

erwarten können, die zum Wohlfühlen einlädt und Platz für nette

Gespräche lässt. Infos zur Gemeinde gibt es im Netz unter

www.kirche-meiderich.de oder im Gemeindebüro unter 0203-4519622.

Pfarrer Müller am nächsten Freitag in der Duisburger

Kircheneintrittsstelle

Immer freitags können Unsichere,

Kirchennahe oder solche, die es werden möchten, in der

Eintrittsstelle in der Salvatorkirche mit Pfarrerinnen, Pfarrern und

Prädikanten ins Gespräch kommen und über die Kirchenaufnahme reden.

Motive für den Kircheneintritt gibt es viele: Die Suche nach

Gemeinschaft, Ordnung ins Leben bringen oder der Wunsch, Taufen,

Hochzeiten, Bestattungen kirchlich zu gestalten. Aufnahmegespräche

führt das Präsenzteam in der Eintrittsstelle an der Salvatorkirche

immer freitags von 14 bis 17 Uhr.

BZ-Foto baje

Am Freitag, 25. April

2025 heißt Pfarrer i.R. Ekkehard Müller Menschen in der Südkapelle

des Gotteshauses neben dem Rathaus herzlich willkommen. Infos zur

Citykirche gibt es unter www.salvatorkirche.de

Die Citykirche kennenlernen - Kostenfreie

Führung durch Salvator

Die Salvatorkirche am

Burgplatz gehört zu Duisburgs bekanntesten und

imponierendsten Gotteshäusern. An jedem ersten Sonntag im

Monat informieren geschulte Gemeindeleute, meist

Ehrenamtliche, über die Geschichte, den Baustil und die

besonderen Fenster der über 700 Jahre alten Stadtkirche

neben dem Rathaus.

Salvator-Fenster - BZ-Foto Manfred Schneider

Am

Sonntag, 4. Mai 2025 um 15 Uhr macht Margret Stohldreier

mit Interessierten an verschiedensten Stellen der Kirche

halt und berichtet dazu Wissenswertes und Kurzweiliges.

Eine Anmeldung ist nicht notwendig, alle Kirchenführungen

in der Salvatorkirche sind kostenfrei. Infos zum

Gotteshaus gibt es unter

www.salvatorkirche.de

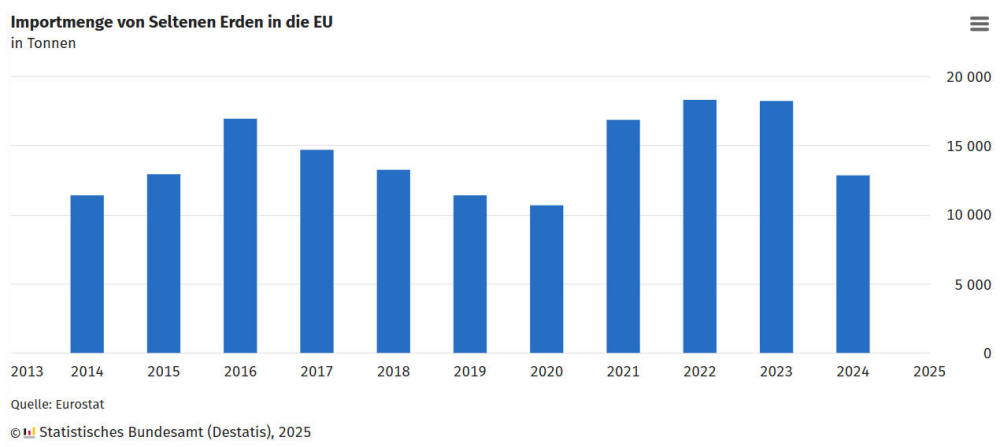

Ein Großteil der importierten Seltenen Erden kamen 2024

aus China

• Deutschland hat mengenmäßig 13 % weniger

Seltene Erden importiert als 2023

• Die EU-Staaten importieren

46 % aller Seltenen Erden aus China

Seltene Erden sind

wichtige Rohstoffe für die Herstellung vieler

Hochtechnologieprodukte wie Akkus, Halbleiter oder Magnete für

Elektro- Motoren. Der Abbau der 17 darunter gefassten Elemente

erfolgt allerdings kaum in Deutschland und der Europäischen Union

(EU) – umso größer ist die Abhängigkeit vom Import.

Deutschland hat im Jahr 2024 weniger Seltene Erden importiert als im

Jahr zuvor: Die eingeführte Menge der begehrten Metalle ging von 5

900 Tonnen (Wert: 66,0 Millionen Euro) im Jahr 2023 auf 5 200 Tonnen

(Wert: 64,7 Millionen Euro) im Jahr 2024 zurück, wie das

Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt. Damit sank die

Importmenge um 12,6 %.

Den mengenmäßigen Höchststand der

vergangenen zehn Jahre hatten die Importe 2018 mit 9 700 Tonnen

(Wert: 38,3 Millionen Euro) erreicht. Im Jahr 2024 kam 65,5 % der

importierten Menge direkt aus China (3 400 Tonnen). Der Anteil ging

damit leicht zurück: 2023 waren noch 69,1 % der importierten Menge

aus China gekommen.

Zweitwichtigstes Herkunftsland war 2024

Österreich mit einem mengenmäßigen Anteil an den Importen von 23,2 %

(1 200 Tonnen). Darauf folgte Estland mit 5,6 % (300 Tonnen). In

diesen beiden Ländern werden Seltene Erden weiterverarbeitet, die

ursprüngliche Herkunft ist statistisch nicht nachweisbar.

Einige der wichtigen Rohstoffe kommen vollständig aus China

Bei

einigen der Seltenen Erden hat China als Herkunftsstaat einen

besonders hohen Anteil. So kamen nach Deutschland importierte

Lanthanverbindungen 2024 zu 76,3 % aus China. Diese Verbindungen,

die unter anderem für die Herstellung von Akkus genutzt werden,

machten gut drei Viertel der gesamten Importmenge Seltener Erden

aus.

Neodym, Praseodym und Samarium, die unter anderem für

Dauermagneten in Elektro-Motoren verwendet werden, wurden nahezu

vollständig aus China importiert. Die EU importiert 46 % der

Seltenen Erden aus China Wie Deutschland importiert auch

die EU Seltene Erden zu einem großen Teil aus China.

Im Jahr

2024 wurden nach Angaben der europäischen Statistikbehörde Eurostat

insgesamt 12 900 Tonnen an Seltenen Erden im Wert von

101 Millionen Euro in die EU Importiert. 46,3 % (6 000 Tonnen)

dieser Importe entfielen auf China. Der zweitwichtigste Partner ist

Russland mit einem Anteil von 28,4 % (3 700 Tonnen), gefolgt von

Malaysia mit 19,9 % (2 600 Tonnen).

Die EU hat einige Rohstoffe zuletzt als strategisch

wichtig eingestuft. Dazu zählen aufgrund ihrer Verwendung in

Magneten die Seltenen Erden Neodym, Praseodym, Terbium, Dysprosium,

Gadolinium, Samarium und Cer. Aufgrund der strategischen Bedeutung

sollen bis 2030 maximal 65 % des Bedarfs daran durch den Import aus

einem jeweiligen Staat gedeckt werden.

Dazu sollen unter

anderem die Eigenproduktion und das Recycling der Rohstoffe in

der EU gestärkt sowie die Bezugsquellen diversifiziert werden. Bei

einzelnen Seltenen Erden liegt der Anteil Chinas an den Importen in

die EU allerdings noch deutlich höher.

So kamen 14,2 Tonnen

von insgesamt 14,4 Tonnen importiertem Neodym, Praseodym und

Samarium 2024 aus China: das entsprach 97,7 %. Darüber hinaus wurden

72,1 Tonnen und damit 99,3 % der Importmenge an Cer und Lanthan aus

China eingeführt.

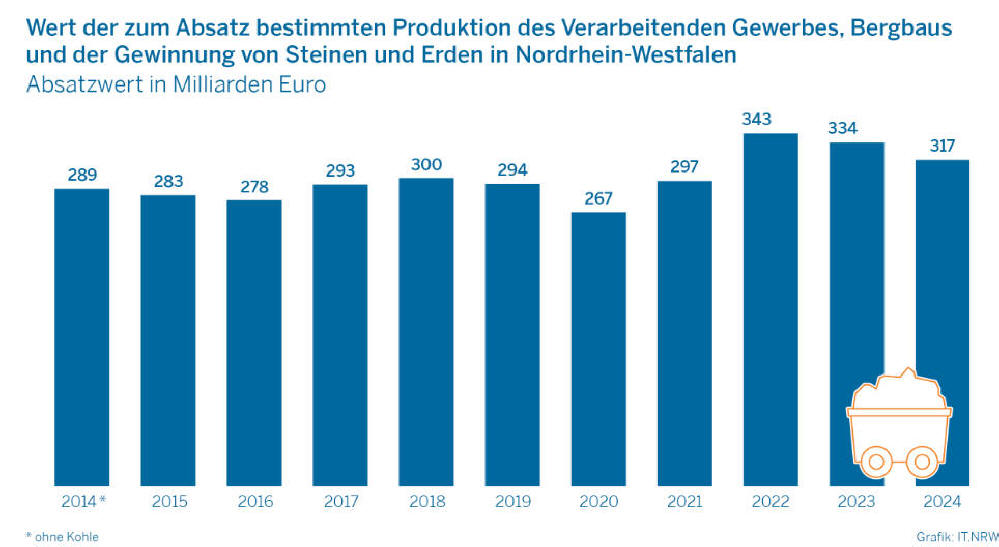

Absatzwert der

NRW-Industrieproduktion 2024 um über fünf Prozent gesunken

Im Jahr 2024 sind in den 9 876 produzierenden Betrieben des

Verarbeitenden Gewerbes sowie des Bergbaus und der Gewinnung von

Steinen und Erden zum Absatz bestimmte Waren im Wert von

317 Milliarden Euro hergestellt worden. Wie das Statistische

Landesamt mitteilt, war der NRW-Absatzwert damit nominal um

17,2 Milliarden Euro bzw. 5,1 Prozent niedriger als ein Jahr zuvor.

Gegenüber dem Jahr 2019 stieg der Absatzwert nominal um

23,0 Milliarden Euro bzw. 7,8 Prozent und gegenüber 2014 um

28,0 Milliarden Euro (+9,7 Prozent). Alle Topbranchen in NRW mit

rückläufigen Absatzwerten Innerhalb der 29 Güterabteilungen war 2024

der Bereich „Maschinen” mit einem nominalen Absatzwert von

43,3 Milliarden Euro (−6,7 Prozent gegenüber 2023) die wertmäßig

größte Güterabteilung in NRW.

Es folgten die Herstellung von

„Chemischen Erzeugnissen&rdqupo; (40,5 Milliarden Euro;

−1,0 Prozent), „Nahrungs- und Futtermittel” (39,1 Milliarden Euro;

−2,2 Prozent) und „Metalle” (38,4 Milliarden Euro; −7,6 Prozent).

Der Absatzwert von „Metallerzeugnissen” lag bei 30,2 Milliarden

Euro (−7,3 Prozent) und der von „Kraftwagen und Kraftwagenteilen”

bei 17,4 Milliarden Euro (−7,2 Prozent). Höchster Absatzwert im

Kreis Gütersloh – niedrigster in der kreisfreien Stadt Bonn Die

Verteilung der Industrieproduktion war 2024 in den kreisfreien

Städten und Kreisen unterschiedlich.

Den höchsten Anteil am

NRW-Absatzwert ermittelte das Statistische Landesamt mit 5,9 Prozent

für die Betriebe im Kreis Gütersloh; 18,7 Milliarden Euro wurden

dort erzielt. Es folgten die Betriebe im Märkischen Kreis

(4,3 Prozent; 13,8 Milliarden Euro) und in der kreisfreien Stadt

Köln (4,2 Prozent; 13,2 Milliarden Euro). Die geringsten Anteile

erzielten mit jeweils 0,3 Prozent die Betriebe in den kreisfreien

Städten Herne (1,1 Milliarden Euro), Bottrop (1,0 Milliarden Euro)

und Bonn (0,8 Milliarden Euro).