|

'Tagesaktuell' - Redaktion Harald Jeschke | Sonderseiten |

• Sitemap •

Archiv

• 18. Kalenderwoche:

30. April

•

Baustellen •

DVG-Umleitung •

Bahn-VRR

Donnerstag, 1. Mai 2025

Feierliche Vereidigung von 90 Lehramtsanwärterinnen und

Lehramtsanwärtern im Duisburger Rathaus

Oberbürgermeister Sören Link hieß am Mittwoch, 30. April, rund 90

neue Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter bei ihrer

feierlichen Vereidigung im Ratssaal des Duisburger Rathauses

herzlich willkommen. Im Anschluss wurden die neuen Lehrkräfte durch

Angela Cornelissen, Leiterin des Zentrums für schulpraktische

Lehrerausbildung Duisburg, vereidigt.

Vereidigung der Lehramtsanwärterinnen und -anwärter im Duisburger

Ratssal durch v.l.: Bildungsdezernentin Astrid Neese,

Oberbürgermeister Sören Link und Angela Cornelissen, Leiterin der

Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung des Landes

Nordrhein-Westfalen. Foto: Tanja Pickartz / Stadt Duisburg

„Lehrkraft zu sein heißt, Verantwortung zu übernehmen, Werte zu

vermitteln und Zukunft mitzugestalten. Für diesen wichtigen Dienst

an unseren Schulen und mit unseren Kindern wünsche ich Ihnen alles

erdenklich Gute und viel Erfüllung in ihrem Beruf“, so

Oberbürgermeister Sören Link.

Die Lehramtsanwärter treten am

Montag, 5. Mai, ihren Dienst an Grundschulen in Duisburg und

Umgebung an. Ihre nächsten Schritte führen die Lehramtsanwärterinnen

und Lehramtsanwärter unter anderem an insgesamt 75 Grundschulen im

Duisburger Stadtgebiet. Dort tragen sie dazu bei, den Unterricht von

gut 21.000 Schülerinnen und Schülern mit frischen Ideen und

pädagogischem Engagement zu bereichern.

Vereidigung der Lehramtsanwärterinnen und -anwärter im Duisburger

Ratssal durch Bildungsdezernentin Astrid Neese, Oberbürgermeister

Sören Link und Angela Cornelissen, Leiterin der Zentren für

schulpraktische Lehrerausbildung des Landes Nordrhein-Westfalen.

Foto: Tanja Pickartz / Stadt Duisburg

Kindersprechstunde mit Oberbürgermeister Sören Link

Wie differenziert Kinder das Stadtleben wahrnehmen, hat

Oberbürgermeister Sören Link bei seiner ersten Kindersprechstunde im

vergangenen Jahr erlebt. Dieser Austausch auf Augenhöhe war ein

Gewinn für Duisburg, sodass auch jetzt wieder junge Duisburgerinnen

und Duisburgern im Alter von sechs bis 13 Jahren zu Wort kommen

sollen: Am Dienstag, 27. Mai, erhalten Kinder die nächste

Möglichkeit, ihre Perspektiven einzubringen.

Die letzte Spechstunde im

November 2024 - Fotos Tanja Pickartz / Stadt

Duisburg

„Ich freue mich auf die

jungen Gäste im Rathaus. Bereits in meiner ersten Kindersprechstunde

habe ich gemerkt, dass die Ideen und Meinungen von Kindern uns alle

weiterbringen können“, sagt Oberbürgermeister Sören Link. „Kinder

geben unserer Stadt ein Gesicht und werden unsere Zukunft in

Duisburg maßgeblich gestalten. Deshalb ist mir der direkte Austausch

mit ihnen wichtig.“

Für die Kindersprechstunde am Dienstag,

27. Mai, in der Zeit von 14:30 bis 16:30 Uhr, können Eltern ihre

Kinder im Alter von sechs bis 13 Jahren anmelden: Termine können bis

zum 13. Mai per E-Mail unter kindersprechstunde@stadt-duisburg.de

oder auch telefonisch unter (0203) 283-6111 angefragt werden.

Die Kindersprechstunde wird in einem der Sitzungsräume des

Duisburger Rathauses, Burgplatz 19, ohne Beteiligung der Eltern

stattfinden. Die Kinder haben dann die Möglichkeit,

Oberbürgermeister Sören Link in offener Runde Fragen zu stellen, zu

erzählen, was ihnen gefällt oder nicht gefällt, und können

Vorschläge machen, was in Duisburg noch besser gestaltet werden

kann.

Verbraucherschutz aktuell Newsletter 30. April 2025

Kostenloser Rundgang durch die Duisburger Innenstadt:

„Der 1. Mai 1933 und der Gewerkschaftermord vom 2. Mai“

Das Zentrum für Erinnerungskultur lädt am Tag der Arbeit,

Donnerstag, 1. Mai, um 15 Uhr zu einem rund 90-minütigen

Stadtrundgang mit Harald Küst, Mitglied der Geschichtsinitiative

„Mercators Nachbarn“ durch die Duisburger Innenstadt ein. Treffpunkt

ist vor dem Kultur- und Stadthistorischen Museum am

Johannes-Corputius-Platz im Innenhafen.

Denkmal zur Erinnerung

an die Zerschlagung der Gewerkschaften - Künstlerin Hede Bühl

Der Rundgang beginnt beim Museum und endet auf der Ruhrorter

Straße 11 in Kaßlerfeld, wo das Haus des Deutschen

Metallarbeiter-Verbands stand. Im Fokus des Rundgangs steht

einerseits die NS-propagandistische Inszenierung des „Tags der

nationalen Arbeit“. Und anderseits die brutale Zerschlagung der

Gewerkschaften am Folgetag, die in Duisburg mit einem Vierfachmord

einherging. NS-Funktionäre verhören und foltern dutzende

Gewerkschaftsfunktionäre.

Vier Männer werden mit

Schaufelstielen erschlagen und ihre Leichen im Hünxer Wald

verscharrt. Anschließend streute die Duisburger NSDAP das Gerücht,

die vier Gewerkschaftler hätten sich beim Streit um die

Gewerkschaftskasse gegenseitig umgebracht…

Harald Küst

beleuchtet bei dem Rundgang, wie die Geschichte ausging und welchen

Stellenwert das Ereignis in der Duisburger Erinnerungskultur

einnimmt. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht

erforderlich. Das vollständige Programm ist im Internet abrufbar

unter: www.stadtmuseumduisburg.de

MSV Duisburg – Wuppertaler SV: DVG setzt zusätzliche

Busse ein

Für Gäste des Fußballspiels MSV Duisburg gegen

den Wuppertaler SV am Samstag, 3. Mai, um 14 Uhr in der

Schauinsland-Reisen Arena, setzt die Duisburger Verkehrsgesellschaft

AG (DVG) die Sportlinie 945 ein.

Abfahrtszeiten Buslinie 945

Richtung MSV Arena:

ab „Salmstraße“ (Meiderich) Abfahrt um

12.06, 12.16, 12.26 Uhr

ab „Bergstraße“ um 12.11, 12.21 und 12.31

Uhr

ab „Meiderich Bahnhof“ ab 12.15 bis 12.40 Uhr alle fünf

Minuten

ab „Großenbaum Bahnhof Ost“ um 12.50 und 13.05 Uhr

ab

„Betriebshof am Unkelstein“ ab 11.58 bis 12.23 Uhr alle fünf Minuten

ab „Hauptbahnhof“ (Verknüpfungshalle) ab 12.15 bis 13.35 Uhr alle

fünf Minuten

ab „Businesspark Nord“ (Asterlagen) um 12.33 Uhr .

DVG-Foto

Nach Spielende stehen am Stadion Busse für die Rückfahrt bereit.

Gäste des Fußballspieles, die eine Tageseintrittskarte im Vorverkauf

erworben haben oder eine Dauerkarte besitzen, können kostenlos die

öffentlichen Verkehrsmittel für die Hin- und Rückfahrt benutzen. Für

die Gäste, die sich an der Stadionkasse ihre Eintrittskarte kaufen,

ist die Rückfahrt mit Bus und Bahn kostenlos.

Verkehrsinformationen zu Bus und Bahn gibt es im Internet unter

www.dvg-duisburg.de, bei der DVG-Telefonhotline unter der Rufnummer

0203 60 44 555 und in der myDVG Bus&Bahn-App.

Anmelden zum STADTRADELN 2025 - 30. August bis

19. September

Der Termin für das STADTRADELN 2025 in

Duisburg steht fest. Vom 30. August bis zum 19. September findet in

diesem Jahr das STADTRADELN in Duisburg statt. Duisburg ist bereits

zum zwölften Mal dabei. Anmeldungen sind ab sofort unter

www.stadtradeln.de/duisburg möglich.

In diesem Jahr wird es

einige Veränderungen geben, um das STADTRADELN in Duisburg

attraktiver zu gestalten. So wird es eine spezielle Wertung für

Schulen geben. Auch für alle anderen Teilnehmenden gibt es

attraktive Preise. Die Chance darauf haben dabei alle Teilnehmenden,

unabhängig von den erradelten Kilometern. Zum Beginn wird es wieder

eine Eröffnungstour geben.

Über die Details zu dieser Tour,

zu weiteren Veranstaltungen im Aktionszeitraum sowie der

Schulwertung wird die Stadt rechtzeitig vor Beginn des STADTRADELNs

informieren Das STADTRADELN ist in Duisburg mittlerweile zu einer

festen Institution geworden und unter den Radfahrerinnen und

Radfahrern bekannt. 2014 ging es mit 491 Radlerinnen und Radlern los

und es wurden ca. 125.000 km erzielt.

Im letzten Jahr waren

es knapp 2.000 aktive Radlerinnen und Radler, die in 140 Teams

antraten und 391.687 km erradelten. Ereignisse wie Starkregen oder

auch Hitzeperioden lassen es für jeden sichtbar werden: Der

Klimawandel ist da und bedroht uns alle.

Ein wichtiger

Beitrag, um die Folgen des Klimawandels abzumildern, ist die

Verkehrswende, bei der das Fahrrad eine wichtige Rolle spielt.

STADTRADELN möchte für dieses emissionsfreie Fahrzeug Fahrrad werben

und Menschen dazu bewegen, das Auto öfter mal stehen zu lassen.

VHS-Vortrag zur Bedeutung der Infrastruktur

Zurzeit wird in der öffentlichen Diskussion häufig die marode

Infrastruktur in Deutschland beklagt. Wie wichtig Straßen,

Eisenbahnlinien oder Datenleitungen für eine Gesellschaft sind. Bodo

Lück beleuchtet in seinem Vortrag am Montag, 12. Mai, um 20 Uhr in

der VHS im Stadtfenster an der Steinschen Gasse 26 in der Stadtmitte

die Bedeutung der Infrastruktur.

Das Teilnahmeentgelt

beträgt fünf Euro. Eine vorherige Anmeldung unter

www.vhs-duisburg.de ist erforderlich. Weiterführende Informationen:

Josip Sosic, 0203 283 3725

Dr. Manfred Lütz

referiert übers Glücklichsein

„Wie Sie unvermeidlich

glücklich werden“ – darüber spricht der Kölner Psychiater,

Psychotherapeut, Theologe und Bestsellerautor Dr. Manfred Lütz in

Duisburg: Am Dienstag, 13. Mai, wird er in der Kulturkirche

Liebfrauen referieren. Seine Thesen hat er in seinem Buch „Wie Sie

unvermeidlich glücklich werden“ bereits ausführlich verarbeitet.

(C) Manfred Lütz

Das Publikum erwartet ein amüsanter, aber

auch nachdenklicher und kabarettistischer Abend. Der Eintritt zu

dieser Veranstaltung der VHS in Zusammenarbeit mit dem

Seniorenbeirat der Stadt Duisburg ist frei, eine vorherige Anmeldung

ist erforderlich:

https://www.vhs-duisburg.de/kurssuche/kurs/Wie-Sie-unvermeidlichgluecklich-werden/251SZ1126

Zukunft gestalten: Deutscher Ingenieurtag 2025 mit

Hendrik Wüst MdL, Yasmin Fahimi und Veronika Grimm im Livestream

Expertinnen und Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft,

Politik und Gesellschaft diskutieren beim „Deutschen Ingenieurtag“

(DIT) am 15.5.2025 über Innovationen und Strategien zur Stärkung des

Wirtschafts- und Technologiestandorts Deutschland. Ein Highlight des

Tages wird die Vorstellung und Überreichung eines 5-Punkte-Plans

durch VDI-Präsident Prof. Dr.-Ing. Lutz Eckstein an Hendrik Wüst MdL

sein.

Mit dem Plan setzt der VDI konkrete Impulse für die

Zukunftsgestaltung Deutschlands durch eine langfristige Technologie-

und Innovationsstrategie. Der DIT findet in Düsseldorf statt.

Veranstaltungsdetails: Datum: Donnerstag, 15. Mai 2025 Uhrzeit: 10 –

13 Uhr (Livestream)

Position: „Medienverbot?

Alter Reflex mit wenig Zukunft!“

- Klare Position des

JFF gegen ein Verbot von Social Media Angeboten

- Institut für

eine aktive Einbindung von Smartphones und digitaler Netzwerke in

Bildungskontexten

- Schlüssel liegt in frühestmöglicher

Förderung von Medienkompetenz

Das JFF – Institut für

Medienpädagogik spricht sich in einem Positionspapier klar gegen ein

grundsätzliches Verbot von mobilen Endgeräten (v.a. Smartphones) im

Unterricht aus. Darüber hinaus betrachtet es das JFF als

kontraproduktiv, wenn digitale Netzwerke und Plattformen tabuisiert

werden und Heranwachsende von deren Nutzung ausgeschlossen werden

sollen.

Ein solches realitätsfernes Verbot konterkariere

medienpädagogische Bemühungen um größtmögliche Befähigung junger

Menschen für eine kritische Mediennutzung und die Förderung von

medial gestützter Teilhabe an gesellschaftlichen Diskursen.

Im Positionspapier, das das Institut nun veröffentlicht hat, heißt

es dazu u.a.: „… Verbote können Menschen schützen. Ganz zentral

dabei ist, dass geklärt ist, wer wen vor was schützt. Schützen wir

bestimmte Altersgruppen vor Inhalten, die sie möglicherweise

gefährden oder schützen wir sie vor sich selbst, weil wir ihnen das

Recht der (Mit)Gestaltung absprechen?“

Social Media Angebote nicht grundsätzlich für Kinder und Jugendliche

verbieten, sondern sinnvoll in Bildungsprozesse integrieren.

Lern- und Lebensräume gestalten, statt sie zu verbieten

Weiter stellt das JFF fest: „… Ein reflektiertes Zusammenspiel aus

privater und lernorientierter Nutzung (von Online-Medien und

Endgeräten) ist zielführend. Bildungsorte müssen Lern- und

gleichermaßen auch Lebensräume für Kinder und Jugendliche sein und

somit an der Lebenswelt ansetzen.

Verbote sind entsprechend

nicht hilfreich. […] Kinder haben das Recht auf Schutz vor Gefahren,

ebenso wie das Recht auf Zugang zu Informationen, auf freie

Meinungsäußerung und auf Kultur, Freizeit und Spiel. Verbieten hat

sich bisher im Allgemeinen in sehr wenigen Fällen als gelingende

pädagogische oder erzieherische Strategie erwiesen. Wenn mit

Verboten gearbeitet wird, ist es notwendig, die dahinterliegende

Zielsetzung zu betrachten, ein Verbot pädagogisch zu flankieren,

alternative Angebote zu machen und sich umso mehr mit dem Angebot

und den Nutzungsmotiven auseinanderzusetzen.“

Das JFF sieht

in einem undifferenzierten Verbot von mobilen Endgeräten und

Inhalten auf digitalen Plattformen die Gefahr, dass dadurch die

notwendige Ausbildung von Zukunftskompetenzen bei Kindern und

Jugendlichen auf der Strecke bleibt, die Stärkung von

Selbstbewusstsein leidet und das soziale Lernen mit Medien als

unabdingbare Herausforderung nicht berücksichtigt wird. Das schade

in erheblichem Maße der individuellen Entwicklung der

Heranwachsenden und dem Erleben von Selbstwirksamkeit in einer

mediatisierten Welt.

Sichere Räume und eine starke

Medienpädagogik

Statt die Thematik durch ein Verbot zu

tabuisieren, fordert das JFF die Schaffung sicherer und geschützter

Online-Räume für unterschiedliche Altersgruppen. So werden die

Potenziale von Social Media genutzt und die medialen Lebenswelten

von Kindern und Jugendlichen ernstgenommen. Statt lebensferner

Verbotsdebatten, werden gebraucht:

Stärkung der Fachdisziplin

Medienpädagogik

früh ansetzende Medienbildung

enge Begleitung

aller Eltern und Fachkräften

fundiertes Wissen über

Medienangebote, Risiken und Chancen

Verstetigung innovativer

Ansätze in Demokratieförderung und Radikalisierungsprävention

klare Verantwortungsübernahme durch Plattformen

lebenslange

Förderung von Medienkompetenz

Zukunft gestalten heißt,

Medienkompetenz stärken

Kathrin Demmler, Direktorin des JFF: „Wir

müssen insbesondere junge Menschen darin bestärken, ihre

Gestaltungsfähigkeiten in und mit Medien zu entwickeln. Es geht

darum, Veränderungen aktiv und konstruktiv zu begegnen, Probleme zu

lösen, flexibel zu handeln und selbstständig zu agieren. Die

Medienpädagogik eröffnet hierfür vielfältige Möglichkeiten. Verbote

laufen dieser pädagogischen Zielsetzung vollkommen entgegen.“

Seit 1949 befasst sich das JFF mit Medien und medialen

Phänomenen, mit Trends und Entwicklungen, mit Chancen und möglichen

Schwierigkeiten aus Sicht von Kindern und Jugendlichen. Die

Ergebnisse der interdisziplinären Arbeit aus Forschung und Praxis

werden für verschiedene Arbeitsfelder aufbereitet und sind Basis für

innovative Projekte und Modelle in der Erziehungs-, Bildungs- und

Kulturarbeit. Ziel all dieser Aktivitäten ist eine breite,

umfassende und nachhaltige Förderung von Medienkompetenz.

Personalknappheit: Oft spielen auch widrige

Arbeitsbedingungen und fehlende Investitionen in Aus- und

Weiterbildung eine Rolle

Dass in vielen Betrieben

Arbeitskräfteknappheit herrscht, hängt auch mit unzureichenden

Löhnen, widrigen Arbeitsbedingungen und fehlenden Investitionen in

Aus- und Weiterbildung zusammen. Ein knappes Fünftel der Unternehmen

mit Personalmangel baut sogar gleichzeitig Stellen ab. Einige

verzichten anscheinend auf die Möglichkeit, über Qualifizierungen

vorhandene Arbeitskräfte fit für neue Aufgaben zu machen.

Betriebs- und Personalräte setzen sich für eine vorausschauende

Personalpolitik zur Fachkräftesicherung ein, ein Teil der Betriebe

steuert mittlerweile um. Das zeigt eine neue Untersuchung des

Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der

Hans-Böckler-Stiftung.*

•

Fachkräftemangel ist ein Problem, das Arbeitgeber regelmäßig

beklagen. Wie sich die Situation aus Sicht der Beschäftigten

darstellt, hat WSI-Forscherin Dr. Elke Ahlers untersucht. Dafür hat

sie Daten der WSI-Betriebs- und Personalrätebefragung 2023, die sich

auf über 3700 Betriebe mit mindestens 20 Beschäftigten beziehen,

sowie der 13. Welle der WSI-Erwerbspersonenbefragung analysiert, an

der mehr als 7000 Erwerbstätige und Arbeitsuchende Ende 2024

teilgenommen haben.

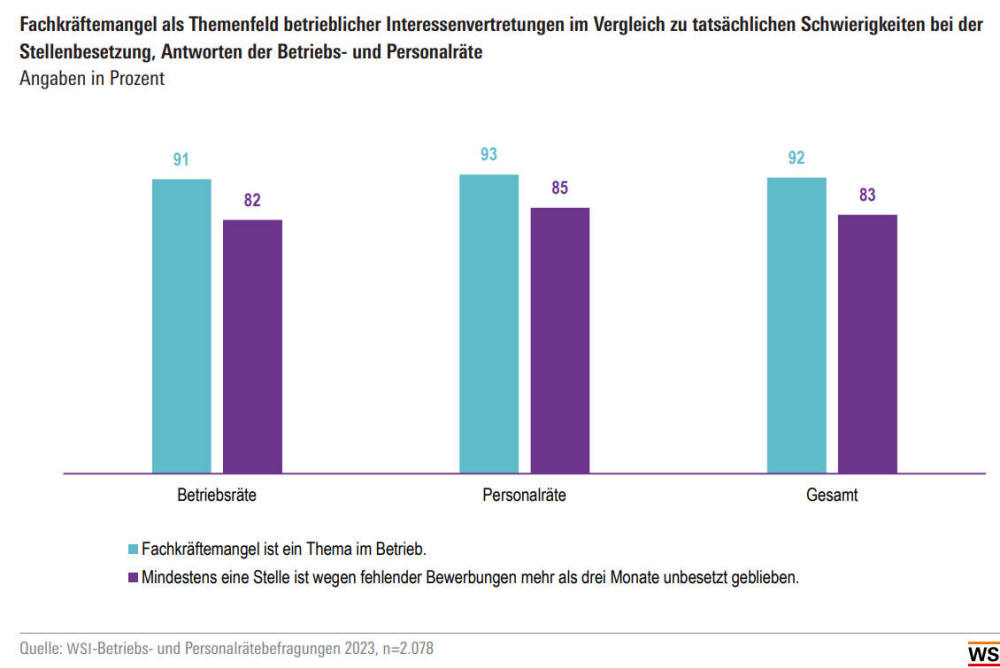

Der Auswertung zufolge sind Personalengpässe tatsächlich ein

weit verbreitetes Phänomen: 92 Prozent der

Arbeitnehmer*innenvertretungen berichten von entsprechenden

Problemen in ihrem Betrieb, 83 Prozent geben an, dass Stellen länger

als drei Monate unbesetzt geblieben sind. Von den befragten

Erwerbspersonen arbeitet die Hälfte in einem Betrieb, der von

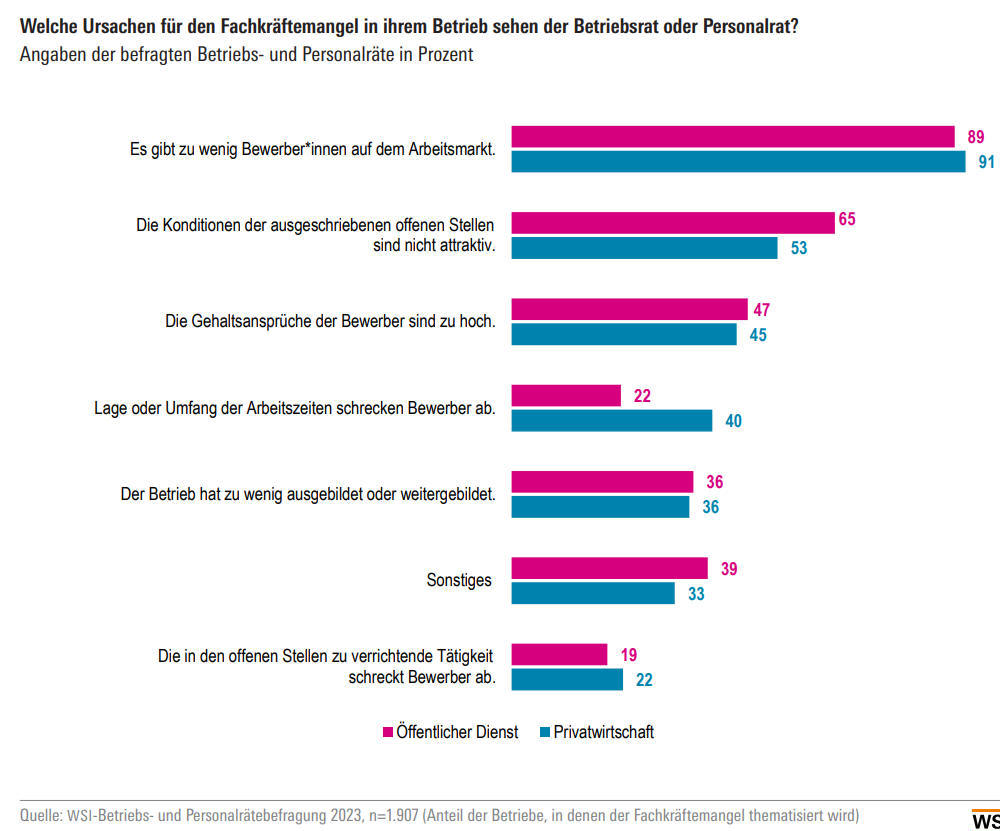

Personalknappheit betroffen ist. Als Ursache nennen rund neun

Zehntel der betrieblichen Interessenvertretungen zu wenige

Bewerber*innen auf dem Arbeitsmarkt.

Gleichzeitig halten 53

Prozent der Betriebsräte und 65 Prozent der Personalräte

unattraktive Arbeitskonditionen für ein Problem. Unzureichende Löhne

stellen laut 45 beziehungsweise 47 Prozent ein Hindernis dar.

Ungünstige Arbeitszeiten machen in der Privatwirtschaft 40 Prozent

der Interessenvertretungen verantwortlich, im öffentlichen Dienst 22

Prozent, zu wenig Aus- und Weiterbildung jeweils 36 Prozent.

Ein „scheinbares Paradox“ bestehe darin, dass es teilweise parallel

zu Entlassungen und Personalengpässen kommt, schreibt Ahlers. 18

Prozent der Betriebe, bei denen Stellen seit über drei Monaten

vakant sind, bauen nach Angaben der Betriebs- und Personalräte

andererseits Personal ab. Offenbar nutzen einige Arbeitgeber nicht

die Möglichkeit, mit vorhandenen Arbeitskräften auf veränderte

Anforderungen zu reagieren, beispielsweise durch Umschulungen.

„Solche Befunde legen nahe, dass ein Teil der Arbeitgeber zwar über

Arbeitskräftemangel klagt, aber noch nicht verstanden hat, dass

Investition in die Beschäftigten ein wichtiger Lösungsansatz ist“,

sagt dazu Prof. Dr. Bettina Kohlrausch, wissenschaftliche Direktorin

des WSI.

•

Teufelskreis aus Personalmangel und schlechteren

Arbeitsbedingungen droht

Personalengpässe wirken sich der

Studienautorin Elke Ahlers zufolge sowohl betriebswirtschaftlich als

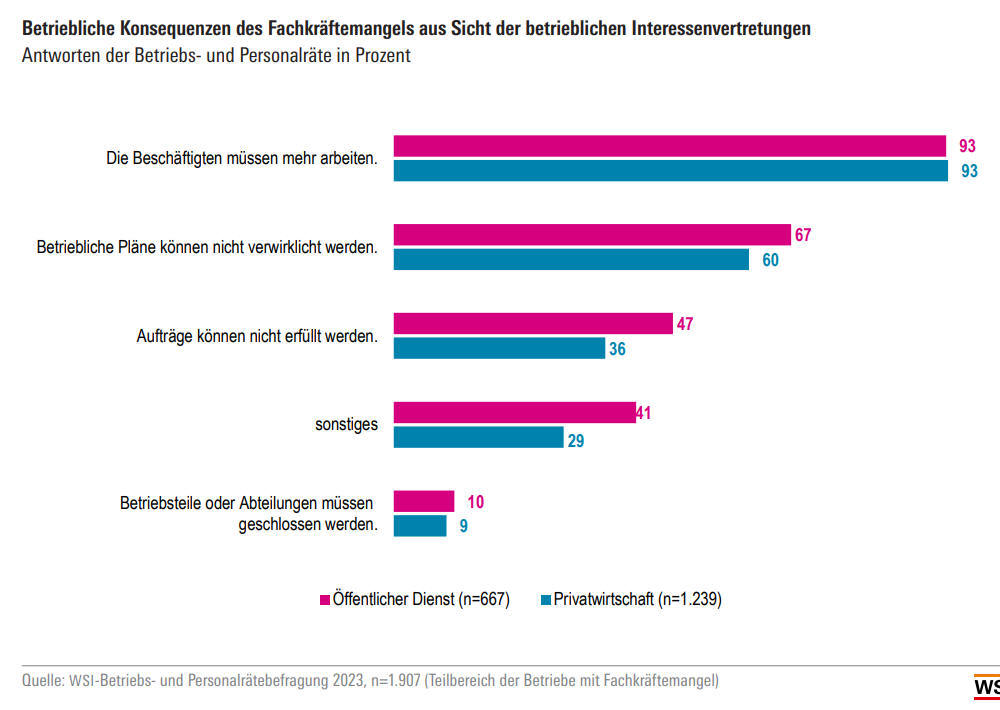

auch auf die Arbeitsbedingungen aus. 93 Prozent der befragten

Interessenvertretungen nennen als eine Konsequenz, dass Beschäftigte

mehr arbeiten müssen. Nach Angabe von 60 Prozent der Betriebsräte

und 67 Prozent der Personalräte können betriebliche Pläne nicht

umgesetzt, laut 26 beziehungsweise 47 Prozent Aufträge nicht erfüllt

werden.

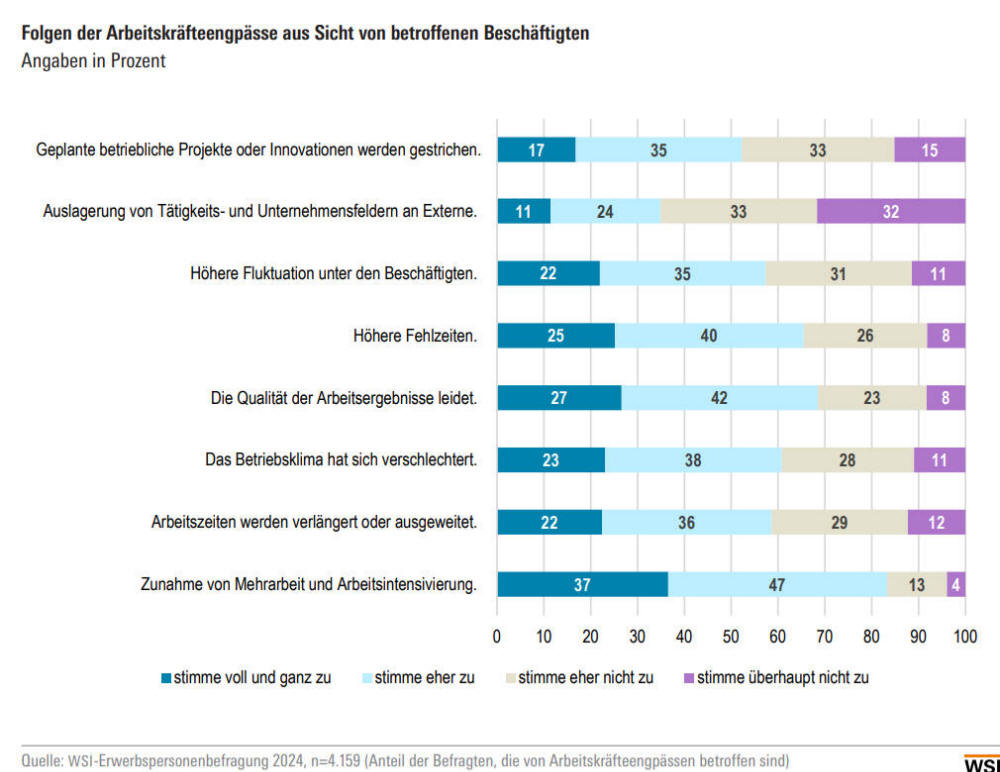

Von den betroffenen Erwerbspersonen stimmen 37 Prozent der

Aussage voll und ganz zu, dass Mehrarbeit und Arbeitsintensität

durch den Personalmangel zunehmen. 27 Prozent bestätigen, dass die

Qualität der Arbeitsergebnisse leidet, 25 Prozent, dass die

Fehlzeiten zunehmen, 23 Prozent, dass das Betriebsklima sich

verschlechtert. Damit drohe ein Teufelskreis, heißt es in der

Studie: Zunehmender Arbeitsdruck erhöht Unzufriedenheit, Ausfälle

und Fluktuation und verschärft so die Personalnot.

•

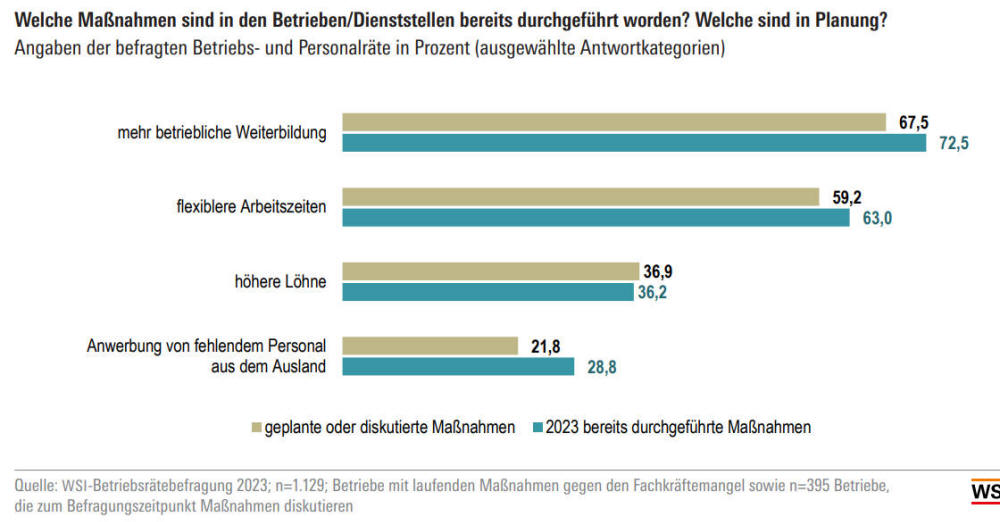

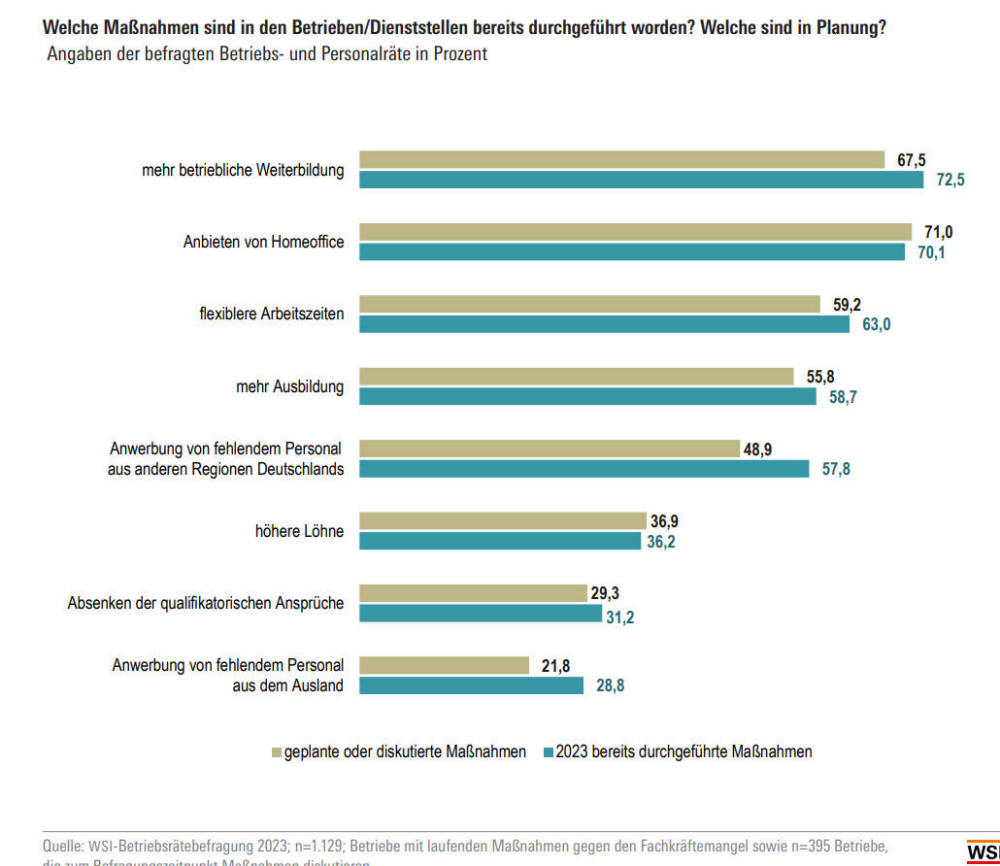

Mittlerweile werden etliche Gegenmaßnahmen erprobt: 30

Prozent aller Betriebe gehen laut den Arbeitnehmer*innenvertretungen

gezielt gegen den Fachkräftemangel vor, weitere 11 Prozent planen

das. Von den Betrieben, die aktiv werden, bieten 73 Prozent mehr

Weiterbildung an, 59 Prozent mehr Ausbildungsplätze, 70 Prozent

Homeoffice, 63 Prozent flexible Arbeitszeiten. Mit höheren Löhnen

versuchen es 36 Prozent, 29 Prozent senken die Anforderungen an

Bewerber*innen. Personal aus anderen Regionen werben 58 Prozent an,

aus dem Ausland 29 Prozent.

„Personalengpässe und Fachkräftesicherung sind für die

betrieblichen Interessenvertretungen zentrale Themen“, so Ahlers. Um

das Problem in den Griff zu bekommen, sei eine vorausschauende

Personalpolitik nötig, die auch auf Aus- und Weiterbildung setzt.

Gleichzeitig bedürfe es attraktiver Arbeitsbedingungen. Bessere

Kinderbetreuungsangebote wären geeignet, mehr Frauen eine

Berufstätigkeit zu ermöglichen. Darüber hinaus könnten passfähigere

Arbeitszeiten und ein partizipatives Gesundheitsmanagement zur

Linderung des Fachkräftemangels beitragen.

Großer Neumühl-Tag am 1. Mai - mit Vereins- und

Bürgerbaum und Ökumenischen Open-Air-Gottesdienst auf dem Marktplatz

Wenn am 1. Mai, in diesem Jahr ein Donnerstag, in Neumühl der

Vereins- und Bürgerbaum aufgestellt wird, gibt es seit einigen

Jahren stets zu Beginn um 11 Uhr einen Ökumenischen Gottesdienst,

der bei gutem Wetter von mehreren hundert Menschen auf dem

Hohenzollernplatz besucht wird. Der Neumühler Markt ist dann eine

große „Open-Air-Kirche“.

"Wie in den Jahren zuvor gibt es auch diesmal am 1. Mai wieder einen

Ökumenischen Open-Air-Gottesdienst auf dem Neumühler Markt, dem

Hohenzollernplatz. Ehrenamtliche Teams aus der Evangelischen

Kirchengemeinde und der Katholischen Gemeinde Herz-Jesu haben auch

diesen intensiv vorbereitet." (Foto: Kurt Niedermeier)

Seit

2004 stellen die Neumühler unter der Regie der Aktionsgemeinschaft

Neumühler Kaufleute (AGNK) jedes Jahr am 1. Mai ihren stets

imposanten Vereins- und Bürgerbaum am Marktplatz auf. Ein Jahr

zuvor, an Christi Himmelfahrt 2003, gab es zum 650. Geburtstag des

Stadtteils einen großen Ökumenischen Gottesdienst auf dem

Marktplatz.

Und daran wurde 2014 auf Anregung der AGNK wieder

angeknüpft. Der vor über zehn Jahren mit über 600 Teilnehmern

bestens besuchte Gottesdienst unter freiem Himmel mit dem

Leitgedanken „Ein Leib – Viele Glieder, Ein Baum – Viele Schilder,

Ein Stadtteil – Viele Nationen“ war ein mitnehmender Einstieg in den

Neumühl-Tag und setzte Zeichen für ein friedliches Miteinander in

Respekt, Achtung, Toleranz und Nächstenliebe.

Seitdem ist der

Open-Air-Gottesdienst auf dem Marktplatz Tradition. Auch in diesem

Jahr beginnt er wieder um 11 Uhr und bietet reichlich Gelegenheit

zum Innenhalten, Denken, Nachdenken, Beten und Singen. Unter der

Leitung des evangelischen Pfarrers Sören Asmus und der katholischen

Pastoralen Mitarbeiterin Schwester Ursula Preusser mit musikalischer

Begleitung von Christian Woiczinski aus der Neumühler

Herz-Jesu-Gemeinde geht es los mit dem Lied „Danke für diesen guten

Morgen“.

Und genau den wünscht sich das Gottesdienst-Team

aus der katholischen Kirchengemeinde Herz-Jesu und der evangelischen

Kirchengemeinde Neumühl. Jedes Mal gab es bisher ein Leitthema und

etwas ganz Besonderes. Diesmal stehen Heimat, Glaube, Arbeit,

Geschichte und vor allen die Gemeinschaft und das Miteinander in

Neumühl im Vordergrund. So lautet das diesjährige Motto auch

„Gemeinsam sind wir stark".

Es gibt Texte, Gebete, Fürbitten

und viele mit- und einnehmende Lieder wie etwa „Gott gab uns Atem“,

„Meine Hoffnung, meine Freude“ oder „Vertraut den neuen Wegen“. Die

beim Gottesdienst gesammelte Kollekte ist für Ferien- und

Freizeitangebote der Seniorenarbeit der in beiden Gemeinden

bestimmt.

Nach dem Gottesdienst geht es dann weiter mit dem

Familientag der Neumühler Vereine, Institutionen, Schulen,

Organisationen, Parteien und natürlich der Bürgerinnen und Bürger

geworden. Auch diesmal wird es wieder eine kleine Völkerwanderung

zum Neumühler Markt, dem Hohenzollernplatz, geben.

Beim

Aufstellen des Vereins- und Bürgerbaums sind wie in den Jahren viele

engagierte Menschen mit im Boot, die sich nicht nur präsentieren und

informieren, sondern auch in betont vielfältiger Art und Weise für

den richtigen Zusammenhalt von Leib und Seele sorgen. Es gibt kaum

einen Verein, der nicht mit von der Partie ist. Deren Angebote an

Getränken und Leckereien sind riesig.

Die Schirmherrschaft

hat in diesem Jahr Gabi Pletziger inne. Die Präsidentin der KG

Rot-Weiß Schmidthorst ist ein Neumühler „Vorzeige-Aktivposten“ und

hat als frühere Schützenkönigin und Bürgerin des Jahres Zeichen des

Zusammenhalts gesetzt.

Im Rahmen der Gesamtveranstaltung werden

zudem traditionell die beliebten Neumühler Vereinsmeisterschaften

ausgetragen, moderiert von Andrea Scharf-Drüke und Inge Hanßen.

Jetzt hoffen die Neumühler auf gutes Wetter. Reiner Terhorst

Früheres, wie immer gut besuchtes 1.-Mai-Fest am Neumühler Markt

(Foto: Reiner Terhorst)

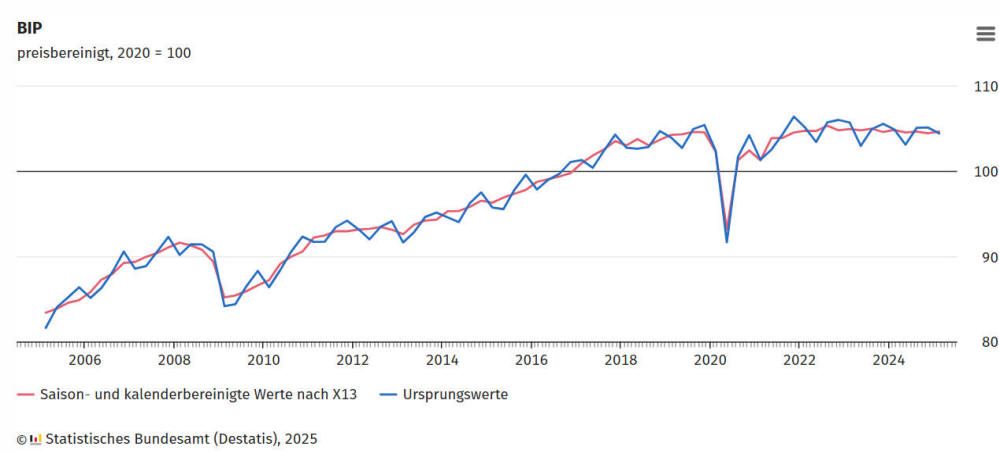

Bruttoinlandsprodukt im 1. Quartal 2025 um 0,2 % höher

als im Vorquartal

Deutsche Wirtschaft startet mit

leichtem Zuwachs ins Jahr 2025

0,2 % zum Vorquartal (preis-,

saison- und kalenderbereinigt)

-0,4 % zum Vorjahresquartal

(preisbereinigt)

-0,2 % zum Vorjahresquartal (preis- und

kalenderbereinigt)

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist im 1.

Quartal 2025 gegenüber dem 4. Quartal 2024 – preis-, saison- und

kalenderbereinigt – um 0,2 % gestiegen, nachdem es zum Jahresende

2024 zurückgegangen war (-0,2 % im 4. Quartal 2024 zum 3. Quartal

2024). Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt,

waren sowohl die privaten Konsumausgaben als auch die Investitionen

höher als im Vorquartal.

Bruttoinlandsprodukt im Vorjahresvergleich gesunken

Im

Vorjahresvergleich war das BIP im 1. Quartal 2025 preisbereinigt um

0,4 % niedriger als im 1. Quartal 2024. Preis- und kalenderbereinigt

war das BIP um 0,2 % niedriger als im Vorjahresquartal.

Revision der bisherigen Ergebnisse

Neben der Berechnung des

1. Quartals 2025 hat das Statistische Bundesamt wie üblich auch die

bisher veröffentlichten Ergebnisse des Vorjahres überarbeitet und

neu verfügbare statistische Informationen in die Berechnungen der

Ergebnisse einbezogen. Dabei ergaben sich für das vierteljährliche

preisbereinigte BIP keine Änderungen der bisherigen Ergebnisse.

NRW: Rekordtief bei Stromeinspeisung mit Kohle

Im Jahr 2024 sind in Nordrhein-Westfalen 87 663 Gigawattstunden

Strom erzeugt und in das Netz zur allgemeinen Versorgung eingespeist

worden. Wie Information und Technik Nordrhein-Westfalen als

Statistisches Landesamt anhand der Monatserhebung über die Stromein-

und -ausspeisung bei Netzbetreibern mitteilt, wurde 46,9 Prozent des

Stroms (41 114 GWh) aus dem Energieträger Kohle gewonnen.

Der Anteil reduzierte sich im Vergleich zu 2018 (damals:

69,6 Prozent) um 22,7 Prozentpunkte und erreichte ein neues

Rekordtief. Die Stromeinspeisung in NRW wies im Jahr 2024 den

niedrigsten Wert im Zeitvergleich seit 2018 auf. So wurden im

vergangenen Jahr 7,6 Prozent weniger Strom als 2023 (damals:

94 826 GWh) bzw. 36,5 Prozent weniger Strom als 2018 (damals:

137 974 GWh) in das nordrhein-westfälische Stromnetz eingespeist.

Mehr als ein Viertel des eingespeisten Stroms stammte aus

erneuerbaren Energieträgern 23 495 Gigawattstunden (26,8 Prozent)

des eingespeisten Stroms in 2024 sind auf erneuerbare Energieträger

zurückzuführen. Der Großteil des Stroms aus erneuerbaren

Energieträgern stammte aus Windkraft (53,9 Prozent); gefolgt von

Photovoltaik (24,5 Prozent) und Biogas (10,8 Prozent).

Staatsquote 2024 auf 49,5 % angestiegen

•

Staatsquote damit 2,2 Prozentpunkte über dem langjährigen

Durchschnitt seit 1991

• EU-Durchschnitt im Jahr 2024 bei 49,2 %

Höhere Staatsausgaben haben im Jahr 2024 zu einem Anstieg

der Staatsquote auf 49,5 % geführt. Wie das Statistische Bundesamt

(Destatis) mitteilt, verzeichnete die Staatsquote damit gegenüber

dem Vorjahr einen Zuwachs von 1,1 Prozentpunkten (2023: 48,4 %). Der

aktuelle Anstieg ist vor allem auf deutlich gestiegene monetäre

Sozialleistungen, etwa für Renten, Pflege- oder Bürgergeld, sowie

auf höhere soziale Sachleistungen wie für Klinikbehandlungen oder

Pflege zurückzuführen.

Damit lag der Wert des Jahres 2024 um

2,2 Prozentpunkte über dem langjährigen Durchschnitt der Jahre 1991

bis 2024, der 47,3 % beträgt. Die Staatsquote gibt das Verhältnis

der Staatsausgaben zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) wieder.