|

NATO-Generalsekretär besucht

Berlin

|

|

Berlin 11. Dezember 2025 - Am 11. Dezember

2025 besuchte NATO-Generalsekretär Mark Rutte Berlin zu

Gesprächen mit Bundeskanzler Friedrich Merz und

Bundesaußenminister Johann Wadephul. In einer gemeinsamen

Pressekonferenz mit der deutschen Bundeskanzlerin dankte der

Generalsekretär Herrn Merz für Deutschlands Beiträge zur NATO

und seine beständige Unterstützung der Ukraine.

Mark Rutte fuhr fort: „Deutschland geht mit gutem Beispiel

voran und sendet ein wichtiges Signal. Ein Signal, dass

Europa bereit ist, mehr Verantwortung zu übernehmen (…), dass

Lastenteilung nicht nur ein Slogan, sondern eine konkrete

Verpflichtung ist. Und ein Signal an jeden Gegner, dass die

NATO stark, geeint und voll fähig ist, unser Territorium zu

verteidigen.“

Später am Tag hielt der Generalsekretär

im Rahmen der Münchner Sicherheitskonferenz eine Rede ,

in der er betonte: „Die Verteidigungsausgaben und die

Produktion der Alliierten müssen rasch steigen, unsere

Streitkräfte müssen über die notwendige Ausrüstung verfügen,

um unsere Sicherheit zu gewährleisten, und die Ukraine muss

die nötige Ausrüstung erhalten, um sich selbst zu

verteidigen.“ Er hob hervor: „Es ist Zeit zu handeln.“

|

|

Einfaches Bauen nach dem

Gebäudetyp E: BMJV und BMWSB starten Stakeholderprozess

|

|

Berlin, 10.

Dezember 2025 - Das Bauen von Wohnungen in Deutschland soll

künftig günstiger und schneller möglich sein. Dazu soll das

einfache Bauen – Bauen nach dem sogenannten Gebäudetyp E –

erleichtert werden. Heute startet ein gemeinsamer

Stakeholderprozess des Bundesministeriums der Justiz und für

Verbraucherschutz und des Bundesministeriums für Wohnen,

Stadtentwicklung und Bauwesen zum Gebäudetyp E. Die jüngst

vorgelegten Eckpunkte zum Gebäudetyp E sollen in dem Prozess

mit den Stakeholdern gemeinsam weiterentwickelt werden.

„Gebäudetyp E“ steht für einfaches, bedarfsgerechtes

Bauen. Beim Gebäudetyp E wird auf die Einhaltung

kostspieliger Baustandards verzichtet, die gesetzlich nicht

zwingend sind. Diese können beispielsweise die Konstruktion

und Technik betreffen, aber auch die Ausstattung einer

Wohnung (etwa nutzerorientierte und wartungsarme Haustechnik,

langlebige Materialien). Bauen nach dem Gebäudetyp E ist

sowohl beim Neubau als auch bei Umbau- und

Modernisierungsmaßnahmen möglich.

Ein konkreter

Gebäudetyp mit spezifizierten baulichen Eigenschaften ist

nicht gemeint. Wesentliche Abstriche bei der Wohnqualität

sind mit dem Gebäudetyp E nicht verbunden. Das

Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz und

das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und

Bauwesen haben am 20. November 2025 gemeinsame Eckpunkte zum

Gebäudetyp E vorgelegt. Diese sehen vor, dass es zukünftig

für Vertragsparteien einfach und rechtssicher möglich sein

soll, einen Gebäudetyp E zu vereinbaren.

Zugleich

soll der Gebäudetyp E in der Praxis etabliert werden. Die

heutige Auftaktveranstaltung eröffnet den Stakeholderprozess

zu den Eckpunkten. Bei der Auftaktveranstaltung werden die

Eckpunkte den Stakeholdern im Einzelnen vorgestellt und das

weitere Verfahren zum Beteiligungsprozess erläutert. Es gibt

zudem die Gelegenheit für erste Stellungnahmen der

Stakeholder zu den Eckpunkten.

Zu dem

Stakeholderprozess sind verschiedene Interessengruppen und

Institutionen eingeladen, insbesondere die Bau- und

Planungspraxis, Verbraucher- und Mieterschutzverbände, die

Bundesländer sowie die Justiz. In den kommenden Monaten soll

gemeinsam mit den Stakeholdern konkretisiert werden, wie die

zivilrechtlichen Regelungen des Gebäudetyp-E-Vertrags

aussehen können.

Außerdem sollen gemeinsam

Einzelmaßnahmen erarbeitet werden, um den Gebäudetyp E in der

Praxis zu etablieren. Das Bundesministerium der Justiz und

für Verbraucherschutz und das Bundesministerium für Wohnen,

Stadtentwicklung und Bauwesen werden hierzu jeweils

fachlich-thematische Untergruppen einsetzen. In diesen

Untergruppen soll ein intensiver Austausch auf der Grundlage

der Eckpunkte stattfinden.

Die Ergebnisse des

Stakeholderprozesses werden anschließend die Grundlage dafür

sein, praxistaugliche gesetzliche Regelungen zum

Gebäudetyp-E-Vertrag zu erarbeiten. Der Stakeholderprozess

zum Gebäudetyp E soll bis zum Frühjahr 2026 abgeschlossen

werden. Direkt im Anschluss soll ein Gesetzentwurf erarbeitet

werden. Das Eckpunktepapier zum Gebäudetyp E einschließlich

ergänzender Beispiele für die Planung und Bauausführung

finden Sie

hier.

|

|

Schutz vor Einschüchterungsklagen:

Bundeskabinett beschließt Gesetzentwurf zur Umsetzung von

EU-Richtlinie

|

|

Berlin, 10.

Dezember 2025 - erichte sollen bessere Möglichkeiten

erhalten, mit sogenannten Einschüchterungsklagen umzugehen.

Einen entsprechenden Gesetzentwurf von Bundesjustizministerin

Dr. Stefanie Hubig hat das Kabinett heute beschlossen. Unter

Einschüchterungsklagen werden unbegründete Klagen verstanden,

die darauf abzielen, missliebige Beiträge zur öffentlichen

Meinungsbildung zu unterdrücken.

Sie richten sich zum

Beispiel gegen Journalistinnen und Journalisten,

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler oder

Nichtregierungsorganisationen. Auf Englisch werden sie auch

als SLAPP bezeichnet („Strategic Lawsuits Against Public

Participation“). Der heute beschlossene Gesetzentwurf geht

zurück auf die Anti-SLAPP-Richtlinie der EU, die damit ins

deutsche Recht umgesetzt werden soll.

Bundesministerin der Justiz und für Verbraucherschutz Dr.

Stefanie Hubig erklärt dazu: „Es gibt keine Demokratie ohne

freie Presse, ohne kontroverse öffentliche Debatte, ohne

Menschen, die den Mund aufmachen und sich engagieren. Deshalb

dürfen wir es nicht zulassen, dass kritische Stimmen mundtot

gemacht werden – durch Einschüchterung oder gar Bedrohung.

Einschüchterungsklagen sind in manchen europäischen

Ländern in den letzten Jahren zu einem echten Problem

geworden. Die EU hat darauf reagiert und Regeln erlassen, mit

denen Gerichte solche Klagen besser verhindern können. Diese

Vorgaben setzen wir ins deutsche Recht um. Das deutsche

Zivilprozessrecht ist schon heute gut aufgestellt, um solchen

missbräuchlichen Klagen zu begegnen. Mit den neuen Regeln

erhalten die Gerichte weitere Instrumente an die Hand, um

Klagemissbrauch einzudämmen.“

Der Gesetzentwurf setzt

die Vorgaben der EU-Richtlinie nach dem 1:1-Prinzip um. Nach

dem Entwurf sollen die neuen Regelungen deshalb allein auf

Einschüchterungsklagen mit grenzüberschreitendem Bezug

Anwendung finden. Für Sachverhalte ohne grenzüberschreitenden

Bezug sollen sich keine Änderungen ergeben.

Von einer

Einschüchterungsklage ist nach dem Gesetzentwurf unter

folgenden Voraussetzungen auszugehen:

(1) der Hauptzweck

des Rechtsstreits besteht darin, die Beteiligung des

Beklagten am öffentlichen Meinungsprozess zu verhindern,

einzuschränken oder zu sanktionieren; (2) und der fragliche

Rechtsstreit wird unter Berücksichtigung aller Umstände

missbräuchlich geführt. Eine Beteiligung am öffentlichen

Meinungsbildungsprozess ist zum Beispiel die Teilnahme an

einer Demonstration, die Veröffentlichung eines Artikels in

einer Zeitung, ein Post in den sozialen Netzwerken oder die

Veröffentlichung einer wissenschaftlichen Studie.

Für

Einschüchterungslagen im vorstehenden Sinne (mit

grenzüber-schreitendem Bezug) sollen dann die folgenden

Regelungen gelten: Vorrang- und Beschleunigungsgebot Es soll

ein Vorrang- und Beschleunigungsgebot für die Verhandlung und

Entscheidung gelten. So soll gewährleistet, dass

missbräuchliche Klagen im frühestmöglichen Zeitpunkt

abgewiesen werden können, ohne den gerichtlichen

Prüfungsmaßstab einzuschränken.

Verpflichtung der

Klägerseite zur Leistung von Prozesskostensicherheit Auf

Antrag der Beklagtenseite und Anordnung des Gerichts soll die

Klägerseite verpflichtet werden können, für die

voraussichtlichen Prozesskosten einschließlich der Kosten der

Rechtsverteidigung der Beklagtenseite Sicherheit zu leisten.

Erweitere Kostenerstattung Rechtsanwaltskosten der

obsiegenden Beklagtenseite sollen künftig auch über die

gesetzlichen Gebührensätze hinaus erstattungsfähig sein, es

sei denn, diese Kosten sind überhöht.

Möglichkeit zu

Festsetzung Sanktionsgebühr

In der Kostenentscheidung

soll das Gericht der Klägerin oder dem Kläger als Sanktion

eine besondere Gerichtsgebühr auferlegen können. Diese darf

maximal doppelt so hoch sein wie der allgemeine Gebührensatz

des Verfahrens. Veröffentlichungspflicht von Urteilen Für

rechtskräftige Urteile von Gerichten in zweiter und dritter

Instanz soll eine Veröffentlichung verpflichtend werden. Die

Veröffentlichung soll elektronisch und leicht zugänglich

sowie anonymisiert oder pseudonymisiert erfolgen.

Den

Regierungsentwurf sowie weitere Informationen sind

hier ab

rufbar.

|

|

Modernisierung,

Entbürokratisierung und Digitalisierung im Recht der Schiffe:

Kabinett beschließt Gesetzentwurf

|

|

Berlin, 10.

Dezember 2025 - Das Flaggenrecht, das Schiffsregisterrecht

und das Seefischereirecht sollen modernisiert,

entbürokratisiert und an die Digitalisierung angepasst

werden. Damit soll auch die Registrierung von Schiffen unter

deutscher Flagge attraktiver gemacht werden.

Das

sieht ein Gesetzentwurf vor, den das Bundeskabinett heute auf

den gemeinsamen Vorschlag des Bundesministeriums für Verkehr,

des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz

und des Bundesministeriums für Landwirtschaft, Ernährung und

Heimat beschlossen hat.

Flaggenrecht

Mit dem

heute beschlossenen Gesetz soll das Flaggenrecht modernisiert

werden. Hierzu werden Zuständigkeiten klarer geregelt,

Regelungen verständlicher gefasst, Regelungslücken

geschlossen, veraltete und nicht mehr relevante Regelungen

aufgehoben und Bürokratie abgebaut. Einige der Regelungen

dienen zudem der Stärkung der deutschen Flagge.

Schiffsregister Auch das Schiffsregisterrecht soll

modernisiert werden.

Der Gesetzentwurf der

Bundesregierung knüpft dabei an eine Gesetzesinitiative des

Bundesrates an. Er ermächtigt die Länder, ihre

Schiffsregister für jedermann auch online einsehbar zu

machen. Das soll den Rechtsverkehr mit Schiffen erleichtern

und trägt zur Digitalisierung bei.

Seeschiffe, die

die deutsche Flagge führen, müssen in das Schiffsregister

eingetragen werden. Nur wenn ein Schiff im Schiffsregister

steht, kann eine Schiffshypothek eingetragen werden. Die bei

den Amtsgerichten geführten Schiffsregister erfüllen also

eine wichtige Funktion – ähnlich wie das Grundbuch für

Grundstücke. Anders als das Grundbuch ist das Schiffsregister

aber seit jeher öffentlich und kann von jeder und jedem ohne

Angabe von Gründen eingesehen werden.

Die Einsicht

ist bislang nicht online möglich. Daher sollen die Länder

ermächtigt werden, künftig für jedermann auch eine digitale

Einsicht in die bei den Amtsgerichten geführten

Schiffsregister zuzulassen. Seefischerei Schließlich sollen

Änderungen im Seefischereigesetz vorgenommen werden. Sie

betreffen zum einen Fanglizenzinhaber ohne Wohnsitz oder Sitz

im Inland. Zum anderen soll die Regelung über die nationale

Verstoßdatei ergänzt werden, um Einklang mit Unionsrecht

herzustellen. Den Regierungsentwurf finden Sie

hier.

|

|

Absolute Mehrheit für Rentenpaket 2025 -

318-Ja-Stimmen |

|

Berlin, 5. Dezember 2025 - Der Deutsche

Bundestag hat das Rentenpaket 2025 mit absoluter Mehrheit

beschlossen. Es enthält zentrale rentenpolitische Vorhaben

des Koalitionsvertrages der Bundesregierung. „Der erste

Schritt in die richtige Richtung ist gemacht”, so

Bundeskanzler Merz.

„Das ist nicht das Ende unserer

Rentenpolitik, sondern erst der Anfang”, so Bundeskanzler

Friedrich Merz nach der Abstimmung im Deutschen Bundestag zum

Rentenpaket 2025. Ein erster Schritt „in die richtige

Richtung” sei gemacht.

Haltelinie verlängert, Mütterrente

ausgeweitet

Ohne das Rentenpaket würde das

Rentenniveau ab 2026 von der Lohnentwicklung abgekoppelt und

bis 2031 voraussichtlich um rund einen Prozentpunkt auf 47

Prozent absinken. Die Verlängerung der Haltelinie

stabilisiert das Niveau bei 48 Prozent. Zudem soll mit der

Ausweitung der „Mütterrente” ab 1. Januar 2027 die

Erziehungsleistung von Müttern oder Vätern in den ersten drei

Lebensjahren jedes Kindes, unabhängig vom Geburtsjahr,

gleichermaßen gewürdigt werden.

Das Rentenpaket steht

außerdem im engen Zusammenhang mit weiteren rentenpolitischen

Maßnahmen, die die Bundesregierung auf den Weg bringt: der

Frühstartrente, der Aktivrente und der Stärkung der

Betriebsrente.

Rentenreform angekündigt

Der Kanzler

kündigte zudem eine Rentenreform an. Zunächst werde eine

Kommission Mitte 2026 dafür Vorschläge machen. Die

Bundesregierung werde sich damit zügig befassen und die

Rentenreform dann auf den parlamentarischen Weg bringen.

„Unser Sozialstaat wird auch in Zukunft finanzierbar,

leistungsstark und generationengerecht ausgestaltet sein”,

versicherte Bundeskanzler Friedrich Merz. Das sei ein

Versprechen allen Generationen gegenüber.

Lesen Sie hier

die Mitschrift des Statements:

Bundeskanzler Friedrich

Merz:

Meine Damen und Herren, herzlich willkommen! Der

Deutsche Bundestag hat heute, wie Sie alle wissen, den Weg

für das Rentenpaket 1 der Koalition freigemacht. Dieser

Entscheidung waren intensive Debatten um die

Zukunftsfähigkeit unseres Rentensystems vorausgegangen. Diese

Debatte war notwendig. Sie war auch richtig, denn sie hat uns

vor Augen geführt, wie groß die Herausforderungen sind, vor

denen unser Land steht.

Der Bundestag hat heute einen

ersten Teil einer Antwort gegeben. Dazu zählt die Aktivrente,

die wir nun zum 1. Januar 2026 einführen können. Diese

Aktivrente weist den Weg in die Zukunft. Sie schafft Anreize,

über das gesetzliche Renteneintrittsalter hinaus freiwillig

weiterzuarbeiten. Zur heutigen Entscheidung zählt auch die

Mütterrente. Dazu zählt aber auch die Haltelinie, über die

wir ja intensiv diskutiert haben. Ich bedanke mich für diese

Diskussion, auch für die Intensität der Auseinandersetzung,

weil sie uns allen deutlich vor Augen geführt hat, welche

wegweisende Entscheidung noch vor uns steht.

Lassen

Sie mich wiederholen, was ich seit Langem sage: Das ist nicht

das Ende unserer Rentenpolitik, sondern erst der Anfang. Die

Koalition hat beschlossen, dass sie schon im nächsten Jahr

eine umfassende Rentenreform vorschlagen wird. Zunächst wird

dazu eine Rentenfachkommission Vorschläge unterbreiten. Dann

werden wir uns in der Bundesregierung zügig damit befassen

und dann eine Rentenreform auf den parlamentarischen Weg

bringen. So haben wir es im Koalitionsvertrag beschlossen; so

haben wir es in der letzten Woche auch im Koalitionsausschuss

wiederholt. Diese Rentenreform 2 wird dann zu einem zentralen

Baustein unseres sozialen Sicherungssystems werden.

Unser Sozialstaat wird auch in Zukunft finanzierbar,

leistungsstark und generationengerecht ausgestaltet sein.

Dieses Versprechen haben wir uns in der Koalition gegeben.

Das ist ein Versprechen allen Generationen in unserem Lande

gegenüber, den Jungen wie den Älteren. Eine umfassende

Rentenreform kann auch nur dann gerecht sein, wenn sie in der

großen Breite unserer Gesellschaft auf Akzeptanz stößt.

Lassen Sie uns also gemeinsam im nächsten Jahr diese

grundlegende Reform angehen. Ich freue mich auf die

Diskussion. Es wird eine nicht ganz einfache Aufgabe für uns

werden. Aber ich bin nach den Diskussionen, die wir in den

letzten Tagen geführt haben, nicht nur in der

Bundestagsfraktion, sondern auch in der gesamten Koalition,

sehr zuversichtlich, dass uns dies gelingt. Die Arbeit liegt

jetzt vor uns, und der erste Schritt in die richtige Richtung

ist mit dem heutigen Tag gemacht.

|

|

Bundeskabinett beschließt den Siebten Armuts- und

Reichtumsbericht |

|

Berlin, 3. Dezember 2025 - Mit dem

heutigen Beschluss des Siebten Armuts- und Reichtumsberichtes

durch das Bundeskabinett kommt die Bundesregierung dem

Auftrag des Deutschen Bundestags nach, in jeder

Legislaturperiode einen Bericht über die Entwicklung von

Armut und Reichtum vorzulegen. Der Berichtszeitraum umfasst

die COVID-19-Pandemie sowie die Inflations- und

Energiepreiskrise in Folge des russischen Angriffskrieges auf

die Ukraine. Die Auswirkungen auf die sozialen und

materiellen Lebensverhältnisse werden auf Grundlage der

amtlichen Statistik und von Forschungsergebnissen

dargestellt.

Zu den neu gesetzten Schwerpunkten des

Siebten Armuts- und Reichtumsberichtes gehört die vertiefte

Auseinandersetzung mit der Nichtinanspruchnahme von

Mindestsicherungsleistungen, da diese die Wirksamkeit von

Armutsbekämpfung und sozialpolitischen Maßnahmen einschränkt.

Ebenfalls neu war die Durchführung eines eigenständigen

Beteiligungsprozesses, mit dem Menschen mit Armutserfahrung

stärker einbezogen wurden. Zudem werden erstmals in einem

Armuts- und Reichtumsbericht die sozialen Herausforderungen

und Chancen im Kontext von Klimawandel und Dekarbonisierung

thematisiert.

Den Erstellungsprozess zum Siebten

Armuts- und Reichtumsbericht haben der Beraterkreis, dem eine

Vielzahl an Verbänden, Institutionen und Vertreterinnen und

Vertreter der Bundestagsfraktion angehören, und das

Wissenschaftliche Gutachtergremium begleitet. In einer Reihe

von Symposien hat das BMAS kontinuierlich und transparent

über die Schwerpunkte und Ergebnisse der Begleitforschung

berichtet.

Der Bericht sowie die Begleitgutachten

können unter http://www.armuts-und-reichtumsbericht.de

abgerufen werden. Darüber hinaus sind dort umfangreiche

Informationen zum Erstellungsprozess sowie eine Übersicht

aller relevanten Indikatoren dargestellt.

|

|

Sozialer Wohnungsbau 2026/2027:

Bundesministerin Hubertz unterzeichnet

Verwaltungsvereinbarung

|

|

Berlin, 28.

November 2025 - Bundesbauministerin Verena Hubertz hat am 27.

November 2025 für den Bund die Verwaltungsvereinbarungen für

den Sozialen Wohnungsbau und das Sonderprogramm Junges

Wohnen für die Jahre 2026 und 2027 unterzeichnet. Die

Verwaltungsvereinbarungen werden nach Unterzeichnung aller 16

Bundesländer in Kraft treten.

Dazu Verena

Hubertz, Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und

Bauwesen: “Um mehr bezahlbaren Wohnraum in Deutschland zu

schaffen, ist

der Soziale Wohnungsbau ein entscheidender Schlüssel. Hierfür

investiert der Bund für die Programmjahre 2026 und 2027

insgesamt neun Milliarden Euro in den sozialen Wohnungsbau

der Länder.

Die Mittel für das Junge Wohnen werden

wir ab 2027 auf dann eine Milliarde Euro jährlich verdoppeln.

Damit wollen wir die Trendwende bei den Sozialwohnungen

schaffen und den Bestand an bezahlbaren Wohnungen Schritt für

Schritt wieder erhöhen.

Dabei schauen wir

auch gemeinsam auf die Effizienz der eingesetzten Gelder.

Wir haben uns mit den Ländern darüber verständigt, das

serielle, modulare und systemische Bauen nun verstärkt auch

im Sozialen Wohnungsbau zu fördern, denn das spart Zeit und

Geld. Besonders freue ich mich, dass wir

erstmals die Verwaltungsvereinbarungen über zwei

Jahre abschließen werden. Das schafft Planungssicherheit und

reduziert für Bund und Länder den Verwaltungsaufwand

deutlich.”

Der soziale Wohnungsbau hat sich in den

letzten Jahren zu einem wichtigen Stabilitätsanker für den

gesamten Wohnungsbau entwickelt. Im Jahr 2024 wurden von den

Ländern insgesamt rund 62.000 Wohneinheiten im Bereich des

sozialen Wohnungsbaus gefördert.

Das waren rund 51

Prozent mehr als in 2022 und rund 25 Prozent mehr als im

Vorjahr – und das trotz gestiegener Bau- und

Finanzierungskosten und sinkender Baugenehmigungen im

Gesamtmarkt. Mehr bezahlbaren Wohnraum in Deutschland

schaffen, steht für das Bundesbauministerium an erster

Stelle.

Deshalb bauen wir den Sozialen Wohnungsbau weiter

aus. Bis zum Jahr 2029 investiert der Bund die Rekordsumme

von 23,5 Milliarden Euro. Zusammen mit den Mitteln der Länder

steht so erfahrungsgemäß eine mehr als doppelt so hohe Summe

zur Verfügung.

|

|

Nationale Weiterbildungskonferenz |

|

Weiterbildungsoffensive 2030

gestartet – Chancen eröffnen, Qualifizierung stärken, Zukunft

sichern!

Berlin, 27. November 2025 - Mit der

heutigen Nationalen Weiterbildungskonferenz in Berlin setzen

das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) und das

Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und

Jugend (BMBFSFJ) zusammen mit den Partnern der Nationalen

Weiterbildungsstrategie den Auftakt für eine gemeinsame

Weiterbildungsoffensive. Ziel ist es, lebensbegleitendes

Lernen als selbstverständlichen Bestandteil der Arbeits- und

Lebenswelt in Deutschland zu verankern.

Die Nationale

Weiterbildungskonferenz ist die zentrale Veranstaltung zur

berufsbezogenen Weiterbildungspolitik in Deutschland. Die

eintägige Veranstaltung im Gasometer auf dem EUREF-Campus in

Berlin bringt ca. 500 Vertreterinnen und Vertreter aus

Politik, Wissenschaft, Sozialpartnern und

Weiterbildungspraxis zusammen.

Gemeinsam werden Wege

diskutiert, wie Weiterbildung transparenter, zugänglicher und

wirksamer gestaltet werden kann – für Beschäftigte,

Unternehmen und alle, die neue berufliche Chancen suchen. Die

Konferenz markiert zugleich den Auftakt zur Fortführung der

Nationalen Weiterbildungsstrategie und stellt das gemeinsam

von 17 Partnern aus Bund, Länder, Sozialpartnern, Kammern und

der Bundesagentur für Arbeit erarbeitete Fortsetzungspapier

„Weiterbildung 2030 – Chancen eröffnen, Qualifizierung

stärken, Zukunft sichern!“ in den Mittelpunkt. (der Link ist

ab 9 Uhr freigeschaltet)

Bärbel Bas,

Bundesministerin für Arbeit und Soziales:

„Wir

erleben einen tiefgreifenden Wandel der Arbeitswelt -

getrieben durch Digitalisierung, Künstliche Intelligenz und

die demografische Entwicklung. Wir wollen Arbeitslosigkeit

verhindern, bevor sie entsteht – das ist der Anspruch einer

vorausschauenden Arbeitsmarktpolitik.

Weiterbildung

ist der Schlüssel dazu: Sie unterstützt die

Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen und befähigt Menschen,

im Wandel voranzukommen. Mit der heutigen Konferenz setzen

wir einen Startschuss für unsere Weiterbildungsoffensive. Wir

brauchen eine neue Lernkultur, die Lust auf Veränderung

macht. Weiterbildung ist kein Luxus, sondern

Zukunftssicherung – für jede und jeden von uns.“

Karin Prien, Bundesministerin für Bildung, Familie,

Senioren, Frauen und Jugend:

„Gute Bildung im

gesamten Lebensweg ist die Voraussetzung für ein erfülltes

Leben, gesellschaftliche Teilhabe und Beschäftigungsfähigkeit

– die berufsbezogene Weiterbildung nimmt hier einen großen

Stellenwert ein und befähigt jeden Einzelnen, sein Potenzial

auszuschöpfen und Chancen, auch zur Integration, zu nutzen.

Integration von Kräften aus dem Ausland geht mit

Herausforderungen im Bildungssystem einher, denen wir uns

stellen. Wer sich weiterbildet, gestaltet mit. Wer Neues

lernt, verliert die Angst vor Veränderung. Wer Chancen

bekommt, bleibt Teil des Fortschritts und in unserer Mitte.

Weiterbildung stärkt nicht nur jeden Einzelnen, sondern auch

die Wirtschaft, unsere Demokratie als Ganzes und ist ein

wichtiger Teil der gesamten Bildungslaufbahn.“

Die

Partner der Nationalen Weiterbildungsstrategie setzen ein

klares Signal für eine ambitionierte Fortsetzung und

Weiterentwicklung der Nationalen Weiterbildungsstrategie. Mit

deren Umsetzung tragen die Partner dazu bei, das Ziel der

Bundesregierung im Rahmen der EU-2030-Strategie zu erreichen,

die Weiterbildungsbeteiligung bis 2030 um 11 Prozentpunkte

auf 65 Prozent zu steigern. Damit wird ein zentraler Beitrag

für Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit und zur

Förderung individueller Chancen und der beruflichen

Entwicklung geleistet.

Für die dritte Phase der NWS

haben sich die Partner auf folgende Ziele verständigt:

1.

Menschen ohne Berufsabschluss oder ohne passfähige

Qualifikationen für den Arbeitsmarkt qualifizieren

2.

Beschäftige und Unternehmen bei der Weiterbildung im

Strukturwandel stärken

3. Chancen der Digitalisierung und

von Künstlicher Intelligenz für die Weiterbildung nutzen und

die Herausforderungen erfolgreich gestalten

Über diese

und weitere Themen diskutieren die Bundesministerinnen Bärbel

Bas und Karin Prien, die parlamentarischen

Staatssekretärinnen Katja Mast und Mareike Wulf sowie

Spitzenvertreterinnen und -vertreter der Sozialpartner, der

Bundesländer, von Unternehmen, der Bundesagentur für Arbeit

und des Bundesinstituts für Berufsbildung. Darüber hinaus

wird der OECD-Generalsekretär Mathias Cormann für eine

internationale Keynote live von Paris aus zugeschaltet.

Das Hauptprogramm der NWK - beide Keynotes und

Paneldiskussionen - werden aus dem Plenum live übertragen.

Hintergrund:

Nationale Weiterbildungsstrategie und

Nationale Weiterbildungskonferenz

Die 2019 gestartete

Nationale Weiterbildungsstrategie steht für einen

kontinuierlichen und partnerschaftlichen Austausch von

zentralen Akteuren zur Zukunft der Weiterbildung in

Deutschland.

In den vergangenen Jahren hat sie Strukturen

der Koordination und Kooperation in der Weiterbildungspolitik

neu geschaffen, zahlreiche Maßnahmen angestoßen und Projekte

gemeinsam umgesetzt. Jetzt startet die Strategie in ihren

dritten Zyklus und greift die Erfahrungen der vergangenen

Jahre auf, um Weiterbildung noch transparenter, zugänglicher

und wirksamer zu gestalten.

Das vollständige Programm

der Konferenz, den Link zur Live-Übertragung sowie weitere

Informationen finden Sie hier: Nationale

Weiterbildungskonferenz - BMAS

|

|

Neustart der „Energetischen Stadtsanierung“ |

|

Kommunen erhalten wieder

Fördermittel für den klimafreundlichen Umbau ihrer Quartiere

Berlin. 26. November 2025 - Nach dem Förderstopp

am Ende des Jahres 2023 nimmt das Bundesministerium für

Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB) in

Zusammenarbeit mit der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)

das erfolgreiche Förderprogramm „Energetische Stadtsanierung“

(KfW 432) wieder auf.

Ziel des Förderprogramms ist

es, Kommunen und ihre Partner beim klimagerechten Umbau von

Stadtquartieren zu unterstützen und damit zur Erreichung der

Klimaneutralität bis 2045 beizutragen. Das Programm fördert

Konzepte für energetische Sanierungen und für die

Dekarbonisierung der Energieversorgung im Quartier sowie ein

Sanierungsmanagement, das die Umsetzung dieser Konzepte

begleitet.

Dazu Verena Hubertz, Bundesministerin für

Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen: „Mit dem Neustart des

Förderprogramms ‚Energetische Stadtsanierung‘ setzen wir ein

starkes Signal für den Klimaschutz und die Zukunftsfähigkeit

im Gebäudesektor. Wir unterstützen Kommunen,

Gebäudeeigentümer, Stadtwerke und Wohnungsunternehmen dabei,

ihren Gebäudebestand fit für die Zukunft zu machen. Serielles

Sanieren, Nahwärmenetze oder die Nutzung von Abwärme aus

benachbartem Gewerbe – vor Ort zeigen sich viele effiziente

Wege, um den Energieverbrauch zu senken und den Anteil

erneuerbarer Energien zu steigern. So entstehen vor Ort

innovative Lösungen, die Energie sparen, erneuerbare Quellen

stärken und unsere Stadtquartiere lebenswerter machen.“

Im Koalitionsvertrag hat sich die Bundesregierung zur

Erreichung der Klimaziele im Gebäudesektor unter anderem

vorgenommen, den Quartiersansatz zu stärken. Mit der

Neuauflage des Förderprogramms geht die Bundesregierung einen

weiteren bedeutenden Schritt hin zu nachhaltigeren und

klimafreundlicheren Städten – für die Umwelt und für die

Menschen, die hier leben.

Im Vordergrund steht die

Minderung von CO2-Austoß, zugleich werden jedoch auch

städtebauliche, denkmalpflegerische, wohnungswirtschaftliche

und soziale Aspekte in das Programm mit einbezogen. Neben der

CO2-Reduktion können auch Maßnahmen zur Klimaanpassung, der

Ausbau von Stadtgrün oder der Einsatz digitaler Technologien

berücksichtigt werden.

Somit bietet das

Förderprogramm „Energetische Stadtsanierung“ die Chance, den

für den Klimaschutz notwendigen Umbau der Stadtquartiere

gleichzeitig für die Entwicklung nachhaltiger Quartiere mit

hoher Lebensqualität zu nutzen. Zudem ist das Programm ein

wichtiger Baustein, um in den kommenden Jahren die Umsetzung

der Wärmeplanung voranzubringen. Ab heute können Kommunen,

kommunale Unternehmen und weitere Akteure erneut

Förderanträge bei der KfW stellen.

Im Rahmen des

Programms erhalten geförderte Kommunen Zuschüsse von bis zu

75%, in Haushaltsnotlagen sind sogar bis zu 90% Förderung

möglich. Insgesamt stehen für das Programm im Jahr 2025 und –

vorbehaltlich des Beschlusses des Haushaltes 2026 – jeweils

75 Mio. Euro zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie

unter www.kfw.de/432 auf

der Website der KfW re

|

|

Mindestlöhne in der Altenpflege sollen erneut steigen |

|

Berlin, 25 November 2025 - Am 19. November

2025 hat sich die Pflegekommission einstimmig auf höhere

Mindestlöhne für Beschäftigte in der Altenpflege geeinigt:

Bis zum 1. Juli 2027 sollen die Mindestlöhne für Pflegekräfte

in Deutschland in zwei Schritten steigen. Die

Pflegemindestlöhne werden hierbei wie schon bei den letzten

Beschlüssen dieser und früherer Pflegekommissionen, nach

Qualifikationsstufe gestaffelt.

Für Pflegehilfskräfte

empfiehlt die Pflegekommission eine Anhebung auf 16,95 Euro

pro Stunde, für qualifizierte Pflegehilfskräfte eine Anhebung

auf 18,26 Euro pro Stunde und für Pflegefachkräfte auf 21,58

Euro pro Stunde. Sie gelten einheitlich im gesamten

Bundesgebiet.

Für Beschäftigte in der Altenpflege

empfiehlt die Pflegekommission weiterhin einen Anspruch auf

zusätzlichen bezahlten Urlaub über den gesetzlichen

Urlaubsanspruch hinaus. Dieser soll weiterhin neun Tage pro

Kalenderjahr (bei einer 5-Tage-Woche) betragen. Die

Pflegekommission hat sich bei ihrer Empfehlung für eine

Laufzeit bis zum 30. September 2028 ausgesprochen.

Bundesministerin für Arbeit und Soziales, Bärbel Bas: „Jeden

Tag, jede Nacht, jedes Wochenende leisten unsere Pflegekräfte

Herausragendes. Für dieses Anpacken und Dabeibleiben sind

gute Löhne zentral - damit sich auch in Zukunft Menschen gern

für den Pflegeberuf entscheiden, und die Versorgung von

Pflegebedürftigen sichergestellt ist. Ich begrüße die

aktuelle und einstimmig beschlossene Empfehlung der

Pflegekommission: Sie bringt spürbare Lohnsteigerungen für

unsere Pflegekräfte. Das ist ein starkes Zeichen und eine

gute Nachricht für alle Pflegebedürftigen, Angehörigen und

die ganze Pflegebranche.“

Bundesgesundheitsministerin Nina Warken: „Es ist ein gutes

Signal, dass sich die Pflegekommission für die kommenden

beiden Jahre auf höhere Mindestlöhne in der Pflege

verständigt hat. Unabhängig von dieser Entscheidung haben

sich die Löhne für Pflege- und Betreuungskräfte in den

vergangenen Jahren bereits spürbar verbessert: Sie erhalten

in den Pflegeeinrichtungen für ihre anspruchsvolle berufliche

Tätigkeit durchschnittlich bereits wesentlich höhere Löhne

auf Tarifniveau, als von der Pflegekommission nun festgelegt.

Neben der finanziellen Komponente wollen wir die Berufe in

der Pflege durch mehr Befugnisse und weniger Bürokratie

stärken, um die Attraktivität dieser Berufsbilder weiter zu

erhöhen.“

Beauftragte des BMAS für die

Pflegekommission und ehemalige Hamburger

Gesundheitssenatorin, Cornelia Prüfer-Storcks:

„Auch in

diesem Jahr hat sich die Pflegekommission einstimmig auf

höhere Mindestlöhne in der Pflegebranche geeinigt. Das ist in

schwierigen wirtschaftlichen Zeiten für die Pflegebranche

keine Selbstverständlichkeit. Der Pflegemindestlohn ist

weiterhin wichtig als einziger individuell einklagbarer

Rechtsanspruch der Beschäftigten in der Pflege. Gleichzeitig

gibt der Beschluss den Pflegeeinrichtungen im Hinblick auf

die Mindestentgelte Planungssicherheit für die nächsten

Jahre.“

Die nach der neuen Empfehlung der Kommission

geplanten Erhöhungsschritte der Pflegemindestlöhne lauten im

Einzelnen wie folgt:

(1) Für Pflegehilfskräfte:

(2) Für qualifizierte Pflegehilfskräfte (Pflegekräfte mit

einer mindestens 1-jährigen Ausbildung und einer

entsprechenden Tätigkeit):

3) Für Pflegefachkräfte:

Rund 1,3 Millionen Beschäftigte arbeiten in

Einrichtungen, die unter den Pflegemindestlohn fallen. Die

aktuell gültige Pflegemindestlohn-Verordnung ist noch bis 30.

Juni 2026 gültig und sieht vor, dass die Mindestlöhne für

Pflegehilfskräfte derzeit 16,10 Euro, für qualifizierte

Pflegehilfskräfte 17,35 Euro und für Pflegefachkräfte 20,50

Euro betragen.

Dort, wo der spezielle

Pflegemindestlohn nicht zur Anwendung kommt (zum Beispiel in

Privathaushalten), gilt der allgemeine gesetzliche

Mindestlohn von aktuell 12,82 Euro pro Stunde. Das

Bundesministerium für Arbeit und Soziales strebt an, auf

Grundlage der Empfehlung der Pflegekommission die neuen

Pflegemindestlöhne auf dem Weg einer Verordnung festzusetzen.

Damit werden die empfohlenen Pflegemindestlöhne wie

auch der Anspruch auf Mehrurlaub allgemein verbindlich -

ungeachtet etwaiger höherer Ansprüche aus Arbeits- oder

Tarifvertrag. Der Pflegekommission nach dem

Arbeitnehmer-Entsendegesetz gehören Vertreterinnen und

Vertreter von privaten, freigemeinnützigen sowie kirchlichen

Pflegeeinrichtungen an.

Arbeitgeber bzw. Dienstgeber

und Arbeitnehmer bzw. Dienstnehmer sind paritätisch

vertreten. Die fünfte Pflegekommission hat ihre Arbeit unter

dem Vorsitz der ehemaligen Gesundheitssenatorin Cornelia

Prüfer-Storcks im Dezember 2021 aufgenommen und amtiert für

fünf Jahre.

|

|

1059. Sitzung des Bundesrates am 21. November 2025

|

|

Berlin, 21. November 2025: Die

Beschlüsse

- Zustimmung zur Finanzierung des

Deutschlandtickets bis

2030

- Besserer

Jugendschutz bei Online-Spielen

- Gesetz zur Rückgabe von

Elektroschrott und E-Zigaretten passiert den Bundesrat

- Aktivrente: Länder

fordern Kompensation der Steuerausfälle

- Bundesrat fordert bessere

Gewaltprävention für

medizinisches Personal

- Anpassung der

Krankenhausreform - Länder fordern Änderungen

- Bundesrat für mehr Transparenz bei

Benzinpreisen an Tankstellen

- Länder rufen Vermittlungsausschuss zum

Pflegekompetenzgesetz

an

Zustimmung zur Finanzierung des

Deutschlandtickets bis 2030

Die Finanzierung des Deutschlandtickets für die nächsten

Jahre ist gesichert: Der Bundesrat stimmte am 21. November

2025 der elften Änderung des Regionalisierungsgesetzes zu.

Finanzierung bis zum Jahr 2030

Das Gesetz regelt die

weitere finanzielle Absicherung des Deutschlandtickets bis

zum Jahr 2030 – bislang war diese nur für die Jahre 2023 bis

2025 gesetzlich festgeschrieben. Der Bund beteiligt sich auch

in den kommenden Jahren mit einem Betrag in Höhe von 1,5

Milliarden Euro am Ausgleich der durch das Deutschlandticket

entstehenden Mindereinnahmen.

Die Länder, die

ebenfalls 1,5 Milliarden beisteuern, reichen diese Gelder an

die Aufgabenträger für den öffentlichen Personennahverkehr

und diese wiederum an die Verkehrsunternehmen weiter. Das

Gesetz enthält einen Schlüssel, wie die Bundesmittel konkret

auf die 16 Länder zu verteilen sind. Diese weisen dem Bund

jährlich nach, dass die Gelder zweckentsprechend verwendet

wurden.

Mit dem Gesetz wird eine Vereinbarung der

Regierungsparteien aus dem Koalitionsvertrag sowie ein

Beschluss der Verkehrsministerkonferenz vom September dieses

Jahres umgesetzt.

Forderungen des Bundesrates

berücksichtigt

Der Bundesrat hatte am 26. September 2025

zu dem ursprünglichen Gesetzentwurf der Bundesregierung

Stellung genommen und unter anderem kritisiert, dass dieser

eine Finanzierung lediglich für das Jahr 2026 vorsah. Neben

der dauerhaften Absicherung des Deutschlandtickets forderte

der Bundesrat, auch die anderen Regionalisierungsmittel zu

erhöhen, um für die Bürgerinnen und Bürger ein attraktives

Nahverkehrsangebot aufrechterhalten zu können.

Der

Deutsche Bundestag hat den Gesetzentwurf am 7. November 2025

auf Grundlage des Beschlusses seines Verkehrsausschusses in

geänderter Fassung angenommen und damit einige Forderungen

des Bundesrates umgesetzt.

Inkrafttreten

Mit der

Zustimmung des Bundesrates kann das Gesetz nun ausgefertigt

und verkündet werden. Es tritt zum 1. Januar 2026 in Kraft.

Besserer Jugendschutz

bei Online-Spielen

Glücksspielähnliche

Mechanismen wie Lootboxen bei Video- und Onlinespielen

stärker zu reglementieren: Das schlägt der Bundesrat mit

einer am 21. November 2025 gefassten Entschließung vor.

Glücksspielähnliche Mechanismen „Lootboxen“ sind virtuelle

Gegenstände, die in Smartphone- oder Computerspielen als

Überraschung gekauft werden können, um neue Items oder

Fähigkeiten freizuschalten.

Der Kauf erfolgt in der

Regel mit einer spielinternen Währung, die zuvor mit echtem

Geld erworben werden muss. Rechtliche Einordnung Ob Lootboxen

als Glücksspiel gelten können, ist umstritten, da kein echtes

Geld gewonnen werden kann, sondern lediglich virtuelle

Gegenstände. Daher fordert der Bundesrat die Bundesregierung

auf, zu prüfen, inwiefern Lootboxen glücksspielähnliche

Mechanismen aufweisen und diese gegebenenfalls im Bereich des

Kinder- und Jugendschutzes zu reglementieren.

Maßnahmen für effektiveren Jugendschutz

Der Bundesrat

bittet die Bundesregierung auch, das Jugendschutzgesetz in

Einklang mit dem Glücksspielrecht der Länder zu erweitern.

Eine Möglichkeit für die Umsetzung könne eine

Altersverifikation ab 18 Jahren bei Spielen mit Lootboxen

sein. Außerdem solle das Bundesinstitut für Öffentliche

Gesundheit Informationsmaterialien entwickeln, um sowohl

Eltern als auch Jugendliche über die Gefahren von Lootboxen

aufzuklären.

Zudem bitte der Bundesrat die

Bundesregierung, sich auf europäischer Ebene im Zuge des

Digital Fairness Acts für eine transparentere Kostenstruktur

und Angabe von Gewinnwahrscheinlichkeiten in Videospielen

einzusetzen.

Dies sei nötig, da Videospiele für den

europäischen oder weltweiten Markt entwickelt werden und

somit eine deutsche Regulierung nur geringfügiges Gewicht

haben werde.

Wie geht es weiter?

Die

Entschließung des Bundesrates wird der Bundesregierung

zugestellt. Gesetzliche Vorgaben, wann und wie diese sich

damit beschäftigt, gibt es nicht.

Aktivrente: Länder

fordern Kompensation der Steuerausfälle

Der Gesetzentwurf

der Bundesregierung zur Aktivrente stand am 21. November 2025

auf der Tagesordnung des Bundesrates. In seiner Stellungnahme

fordert er punktuelle Klarstellungen am Gesetzentwurf und

verweist auf die erheblichen Steuerausfälle, die sich aus dem

Vorhaben ergeben.

Zwischen 2026 bis 2030 beliefen

sich die Ausfälle der Länder auf rund 1,9 Milliarden Euro,

die der Gemeinden auf rund 0,7 Milliarden Euro. Die Länder

weisen darauf hin, dass ihre Haushalte und insbesondere die

der Gemeinden ohnehin hohen strukturellen Herausforderungen

gegenübersehen. Mit dem damit verbundenen Ausgabenwachstum

könne die Einnahmeentwicklung nicht mithalten.

Außerdem bitten die Länder die Bundesregierung, die durch das

Gesetzesvorhaben entstehenden Steuermindereinnahmen von

Ländern und Kommunen nachhaltig zu kompensieren. Dafür kämen

etwa die verstärkte Finanzierung des Deutschlandtickets durch

den Bund oder eine Anhebung der Finanzierungsbeteiligung des

Bundes an den flüchtlingsbedingten Ausgaben der Länder in

Betracht.

Was die Bundesregierung vorhat

Mit der

Aktivrente möchte die Bundesregierung den aktuellen

Herausforderungen des Arbeitsmarktes begegnen und die

deutsche Wirtschaft stärken. Durch die Überalterung der

Gesellschaft und das Eintreten der Baby-Boomer in die Rente

sieht sie eine Verschärfung des Fachkräftemangels in der

deutschen Wirtschaft. Um das Arbeitspotenzial durch die

gesteigerte Lebenserwartung der Gesellschaft zu nutzen, soll

die Aktivrente eine Weiterarbeit nach Renteneintrittsalter

attraktiver machen. Berechnungen zufolge würden circa 168.000

Rentner weiterhin dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen.

Wie funktioniert die Aktivrente?

Durch die Reform

können Rentner nach Erreichen des Regelrenteneintrittsalters

2.000 Euro pro Monat steuerfrei bei einer

nichtselbstständigen Arbeit verdienen. Jeder Euro, den sie

darüber hinaus verdienen, wird versteuert. Dabei zahlt der

Arbeitgeber weiterhin die Sozialversicherungsbeiträge, sodass

die Sozialversicherungen dadurch finanziell stabilisiert

werden. Dies trage auch zur Stärkung der Generationen- und

Verteilungsgerechtigkeit bei, so die Bundesregierung.

Nicht betroffen von der Aktivrente sollen geringfügige

Beschäftigungen und der Lohn aus selbstständiger Arbeit sein,

da in diesen Beschäftigungsformen schon eine

Steuervergünstigung vorliege oder für eine Weiterarbeit keine

Anreize geschaffen werden müssten.

Wie es weitergeht

Die Stellungnahme wird der Bundesregierung zugeleitet. Dann

ist der Bundestag am Zug. Wenn er das Gesetz beschlossen hat,

kommt es erneut in den Bundesrat, der dann über seine

Zustimmung entscheidet.

Bundesrat fordert

bessere

Gewaltprävention für medizinisches

Personal

Ärzte, medizinisches und pflegerischen

Personal sollen besser vor Gewalt geschützt werden. Das

fordert der Bundesrat mit einer am 21. November 2025

gefassten Entschließung. Schutzmaßnahmen gefordert Der

Bundesrat fordert die Bundesregierung auf, zeitnah einen

Gesetzentwurf für einen besseren Schutz der Mitarbeitenden in

der Gesundheitsversorgung vorzulegen.

Sie solle dabei

prüfen, wie Schulungen, bessere Personalschlüssel und

bauliche Anpassungen durch Barrieren das medizinische

Personal besser vor Übergriffen schützen können. Zu

untersuchen sei auch, wie diese Maßnahmen durch

Förderprogramme oder gesetzliche Zuschläge langfristig

finanziert werden können.

Die Länder schlagen vor, in

die Beratung dieser Maßnahmen einen Regierungsentwurf aus der

letzten Legislaturperiode einzubeziehen. Zunahme der Gewalt

Der Bundesrat begründet seinen Vorstoß unter anderem mit den

Ergebnissen einer Umfrage des Marburger Bunds, aus der ein

Anstieg von Gewalterfahrungen am Arbeitsplatz hervorgeht. So

erlebten 90 Prozent der Befragten verbale Gewalt und 50

Prozent körperliche Gewalt.

Bei 40 Prozent der

Befragten hätten die Gewalterfahrungen in den vergangenen

fünf Jahren zugenommen, und über 50 Prozent der Befragten

fühlten sich nicht ausreichend vor Gewalt geschützt. Auch die

medizinischen Fachangestellten hätten ähnliche Erfahrungen

gemacht.

Wie geht es weiter?

Die Entschließung

wird der Bundesregierung zugestellt. Gesetzliche Regelungen,

wie und wann diese darauf reagiert, gibt es nicht.

Anpassung der

Krankenhausreform - Länder

fordern Änderungen

Nach einer umfangreichen

Debatte hat sich der Bundesrat am 21. November 2025 in einer

ausführlichen Stellungnahme zur geplanten Anpassung der

Krankenhausreform positioniert. So fordert er von der

Bundesregierung beispielsweise, die vorgesehene

Vergütungssystematik grundlegend zu überarbeiten, da nicht

klar sei, wie diese konkret ausgestaltet und in der Praxis

umgesetzt werden solle. Es sei derzeit kaum einzuschätzen,

welche Auswirkungen das geplante Vergütungssystem auf die

Versorgungslandschaft habe.

Weiterentwicklung bei

sektorübergreifender Versorgung

Außerdem müssten die

Regelungen für sektorenübergreifende Versorgungseinrichtungen

zeitnah weiterentwickelt werden, da diese bisher hinter den

Erwartungen zurückblieben. Insbesondere werde die

Möglichkeit, bestimmte Behandlungen nun auch ambulant

anzubieten nicht ausgeschöpft. Um dies zu ermöglichen, sei es

auch notwendig, sektorenübergreifende und -verbindende

Strukturen zu fördern.

Die Länder begrüßen, dass der

Bund sie dabei unterstützen möchte, die

Krankenhausinfrastruktur durch zusätzliche Investitionen zu

modernisieren. Eine nachhaltige positive Entwicklung setze

aber auch voraus, dass die Entgelte ein auskömmliches

Wirtschaften ermöglichen. Aus diesem Grund lehnt der

Bundesrat unter anderem Regierungspläne zur Absenkung der

Budgets von psychiatrischen und psychosomatischen

Krankenhäusern ab.

Was die Bundesregierung vorhat

Die Ziele der Krankenhausreform aus dem Jahr 2024, die

Qualität und Effizienz der Versorgung zu sichern, sollen

durch die geplanten Anpassungen gewahrt bleiben, so die

Bundesregierung. Die Krankenhausversorgung soll insbesondere

auf dem Land gestärkt werden. Hierfür sind zusätzliche

Ausnahmen und Kooperationsmöglichkeiten für Krankenhäuser

vorgesehen. Ob und wann diese erforderlich sind, soll dabei

in enger Zusammenarbeit zwischen Landesbehörden und

Krankenhäusern entschieden werden.

Weniger

Leistungsgruppen

Zudem ist geplant, die

Krankenhausbehandlungen in 61 statt bisher 65

Leistungsgruppen einzuteilen, wobei für jede Gruppe

Qualitätskriterien für Struktur- und Prozessqualität

festgelegt werden. So soll eine bessere Ausrichtung an den

tatsächlichen Versorgungsbedürfnissen ermöglicht werden.

Finanzierung des Transformationsfonds

Ebenfalls

angepasst werden soll die Finanzierung. Der Bundesanteil am

Krankenhaustransformationsfonds soll nun durch aus dem

Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität, und nicht

mehr über Krankenkassenbeiträge finanziert werden. Außerdem

ist geplant, dass der Bund für die ersten vier Jahre jährlich

eine zusätzliche Milliarde Euro übernimmt, um die Länder zu

entlasten. So würde der Anteil des Bundes an diesem Fonds von

25 auf 29 Milliarden Euro steigen.

Vorhaltevergütung

verschoben

Schließlich sieht der Regierungsentwurf vor,

die Einführung der Vorhaltevergütung um ein Jahr zu

verschieben. Gleiches gilt für die mit der Krankenhausreform

eingeführten Zuschläge und Förderbeiträge. Die geltenden

Zuschläge für Pädiatrie und Geburtshilfe sollen in der Folge

um ein Jahr verlängert werden.

Gang des

Gesetzgebungsverfahrens

Die Stellungnahme wird der

Bundesregierung zugestellt. Dann befasst sich der Bundestag

mit dem Gesetz. Hat er es verabschiedet, kommt das

Einspruchsgesetz erneut zum Bundesrat.

Gesetz zur

Rückgabe von

Elektroschrott und E-Zigaretten passiert

den Bundesrat

Die vor Kurzem vom Bundestag

verabschiedete Änderung des Elektro- und

Elektronikgerätegesetzes hat am 21. November 2025 den

Bundesrat passiert. Die Empfehlung des Umweltausschusses, den

Vermittlungsausschuss anzurufen, um so ein Verbot von

Einweg-E-Zigaretten durchzusetzen, fand im Plenum keine

Mehrheit.

Hersteller in der Pflicht

Mit der

Gesetzesänderung sollen vor allem die Entsorgung und

Rücknahme elektronischer Geräte besser geregelt und EU-Recht

umgesetzt werden. Dafür werden die Hersteller stärker in die

Verantwortung genommen, zum Beispiel bei der

Recyclingpflicht, der Nutzung von sekundären Rohstoffen und

der Langlebigkeit von Elektrogeräten. Zudem sollen Sammel-

und Rücknahmesysteme durch ein Logo vereinheitlicht und

leichter zugänglich gemacht werden.

Geschäfte, die

Einweg-E-Zigaretten vertreiben, müssen zukünftig eine

Sammelstation für gebrauchte Geräte einrichten und diese

verpflichtend zurücknehmen. An kommunalen Sammelstellen

sollen Mitarbeitende und nicht die Verbraucher selbst

Elektroschrott und Batterien sortieren, um Brandrisiken zu

verringern.

Notwendigkeit der gesetzlichen Anpassung

Deutschland unterschritt die europäische

Mindestsammelquote für das Jahr 2021 deutlich. Die Quote soll

nun gesteigert werden, indem mehr über Rückgabemöglichkeiten

und mehr Sammelstellen informiert wird. Gerade auch wegen der

steigenden Zahl falsch im Restmüll entsorgter

Einweg-E-Zigaretten seien bessere Informationen und

zugänglichere Rückgabemöglichkeiten notwendig, heißt es in

der Gesetzesbegründung.

Das Gesetz wird nun ausgefertigt

und verkündet. Es tritt am 1. Januar 2026 in Kraft.

Bundesrat für mehr Transparenz bei

Benzinpreisen an Tankstellen

Der Bundesrat kritisiert die häufigen Änderungen der

Kraftstoffpreise an Tankstellen. Mit einer am 21. November

2025 gefassten Entschließung fordert er die Bundesregierung

auf, zu prüfen, wie Benzinpreise für Verbraucherinnen und

Verbraucher transparenter gestaltet werden können.

Weniger

Preiserhöhungen am Tag

Insbesondere solle die

Bundesregierung prüfen, ob sich die mehrfachen

Preiserhöhungen am Tag beschränken lassen. Preissenkungen

sollen aber jederzeit erlaubt bleiben. Als Beispiel gilt

hierbei Österreich, wo Tankstellenpreise nur einmal täglich

erhöht werden dürfen. Zu prüfen sei auch, ob die Transparenz

der Kraftstoffpreise steigt, wenn zwischen den

Preisanpassungen zeitliche Mindestabstände - beispielsweise

drei Stunden - eingeführt werden. Dies könnte zu weniger

Preiserhöhungen führen, aber zugleich die Flexibilität der

Kraftstoffanbieter bei der Preisgestaltung weniger stark

einschränken, als im österreichischen Modell, so der

Bundesrat.

Rund 18 Preisänderungen pro Tag

Ausgangspunkt ist der Abschlussbericht des Bundeskartellamts

vom Februar 2025, der eine sinkende Preistransparenz an

Tankstellen feststellt. Aufgrund von mittlerweile

durchschnittlich 18 Preisänderungen pro Tag und Tankstelle

sei es für Verbraucherinnen und Verbraucher immer

schwieriger, günstige Tankzeitpunkte zu erkennen. Schon 2012

hatte der Bundesrat eine ähnliche Entschließung gefasst,

damals bei deutlich weniger Preisänderungen am Tag.

Verbesserung der Transparenzstelle

Darüber hinaus

regen die Länder an, die Arbeit der Markttransparenzstelle

für Kraftstoffe (MTS-K) zu optimieren. Eine Begrenzung der

täglichen Preisänderungen könnte nicht nur die Transparenz

verbessern, sondern auch den Bürokratieaufwand verringern, da

weniger Preisdaten übermittelt, weitergeleitet und

veröffentlicht werden müssten. Dadurch würden sowohl

Tankstellen als auch Informationsdienste und die

Markttransparenzstelle entlastet.

Wie es weitergeht

Die Entschließung wird der Bundesregierung zugestellt.

Gesetzliche Vorgaben, wann und wie diese darauf reagieren

muss, gibt es nicht.

Länder rufen

Vermittlungsausschuss zum

Pflegekompetenzgesetz an

In seiner

Plenarsitzung am 21. November 2025 hat der Bundesrat das

Gesetz zur Befugniserweiterung und Entbürokratisierung der

Pflege in den Vermittlungsausschuss überwiesen.

Meistbegünstigungsklausel in der Kritik

Die Länder

begründen ihre Entscheidung mit dem geplanten Aussetzen der

Meistbegünstigungsklausel bei der Vergütung der Krankenhäuser

für das Jahr 2026. Durch die vom Bundestag eingefügte

Regelung sollen die gesetzlichen Krankenversicherungen

finanziell entlastet und stabilisiert werden.

Die

Länder befürchten, dass den Krankenhäusern damit Einnahmen

von ca. 1,8 Milliarden Euro im Jahr verloren gehen. Die

Aussetzung wirke sich auch in den darauffolgenden Jahren

negativ auf die finanzielle Situation der Krankenhäuser aus.

Die Regelung stehe außerdem im Widerspruch zur im

Haushaltsbegleitgesetz des Bundes festgeschriebenen

einmaligen Unterstützung für die Krankenhäuser in Höhe von

vier Milliarden Euro, mit der die Inflationskosten aus den

Jahren 2022 und 2023 kompensiert werden sollen.

Was

das Gesetz vorsieht

Den Schwerpunkt des Gesetzes bildet

die Pflege. Es sieht zahlreiche Maßnahmen vor, um diese auf

mehr Schultern zu verteilen, die Versorgung in der Fläche zu

sichern, den Pflegeberuf attraktiver zu machen und Bürokratie

abzubauen.

Mehr Befugnisse für Pflegekräfte

So

erhalten Pflegekräfte mehr medizinische Befugnisse, die

bisher Ärztinnen und Ärzten vorbehalten sind oder von diesen

angeordnet werden müssen. In den nächsten Jahren sollen

Kataloge für die Leistungen erstellt werden, die

Pflegefachkräfte künftig eigenverantwortlich erbringen

dürfen.

Das Gesetz bringt zudem eine Reihe weiterer

Änderungen mit sich, darunter einen verbesserten Zugang zu

Präventionsdiensten für Menschen, die zu Hause gepflegt

werden. Außerdem soll die pflegerische Versorgung in

innovativen gemeinschaftlichen Wohnformen gefördert werden.

Sie bieten sowohl bestehenden als auch neuen

Versorgungsmodellen erweiterte Optionen im ambulanten System.

Weniger Bürokratie

Das Gesetz sieht auch vor, Anträge

und Formulare für Pflegeleistungen zu vereinfachen. Außerdem

werden den Kommunen mehr Mitspracherechte bei der Zulassung

von Pflegeeinrichtungen eingeräumt.

Einsparungen bei den

Krankenkassen

Der Bundestag hatte das Gesetz um ein

Sparpaket für die gesetzlichen Krankenkassen erweitert. Neben

der erwähnten Aussetzung der Meistbegünstigungsklausel werden

die Krankenkassen im Jahr 2026 auch von ihrer Verpflichtung

zur Finanzierung des Innovationsfonds befreit. Außerdem sind

die sächlichen Verwaltungskosten der gesetzlichen

Krankenkassen für 2026 gedeckelt, wodurch sie einen Betrag

von rund 100 Millionen Euro einsparen.

Weiter bis zu

15 Kinderkrankentage

Das Gesetz enthält auch eine wichtige

Regelung zu den Kinderkrankentagen. Eltern haben derzeit die

Möglichkeit, für jedes gesetzlich krankenversicherte Kind

unter zwölf Jahren Kinderkrankengeld für bis zu 15

Arbeitstage im Jahr zu beantragen, Alleinerziehende können

sogar 30 Tage in Anspruch nehmen. Diese Regelung soll im

kommenden Jahr weiterhin gelten.

Wie es weitergeht

Wann der Vermittlungsausschuss zusammenkommt, um das Gesetz

zu beraten, steht derzeit noch nicht fest.

|

|

- Bundeskabinett hat den Rentenversicherungsbericht

2025 beschlossen

- Elektronische Fußfesseln und

Anti-Gewalt-Trainings zum Schutz vor häuslicher Gewalt

|

|

Bundeskabinett hat den Rentenversicherungsbericht

2025 beschlossen, 19 November

2025 - Die Bundesregierung informiert mit dem

Rentenversicherungsbericht jedes Jahr im November über die

Entwicklung der Finanzen der gesetzlichen Rentenversicherung.

Dazu werden Modellrechnungen zur voraussichtlichen

Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben der gesetzlichen

Rentenversicherung, der Nachhaltigkeitsrücklage, des

Beitragssatzes und des Sicherungsniveaus vor Steuern in den

künftigen 15 Kalenderjahren erstellt. Wie in jedem Jahr wird

dabei vom geltenden Recht unter Einbezug von

Kabinettsbeschlüssen ausgegangen. Hier ist also das

Rentenpakt 2025 berücksichtigt.

Zudem liefert der

Rentenversicherungsbericht ausführliches Datenmaterial zur

aktuellen Entwicklung der Rentenbeziehenden und der

Rentenleistungen der gesetzlichen Rentenversicherung sowie

der Beschäftigung Älterer.

Die wichtigsten

Ergebnisse der Vorausberechnungen sind:

Für Ende

2025 wird eine Nachhaltigkeitsrücklage von rund 41,5

Milliarden Euro (1,39 Monatsausgaben) geschätzt. Dies ist

deutlich höher als in den letzten Schätzungen angenommen.

Hintergrund ist in erster Linie die sehr gute Entwicklung der

Beitragseinnahmen im laufenden Jahr.

In der Folge

bleibt der Beitragssatz bis zum Jahr 2027 stabil bei 18,6

Prozent. Bislang wurde bereits für 2027 ein

Beitragssatzanstieg vorhergesagt, auch im letzten

Rentenversicherungsbericht 2024.

Bis zum Jahr 2039

steigen die Renten um insgesamt gut 45 Prozent. Dies

entspricht einer durchschnittlichen Steigerungsrate von 2,8

Prozent pro Jahr.

Das Sicherungsniveau vor Steuern liegt

aktuell bei 48 Prozent und bleibt aufgrund der Verlängerung

der Haltelinie bis zum Jahr 2031 auf diesem Wert. Nach dem

Auslaufen der Haltelinie sinkt es bis zum Jahr 2039 auf 46,3

Prozent ab.

Elektronische Fußfesseln und

Anti-Gewalt-Trainings zum Schutz vor häuslicher Gewalt:

Bundesregierung beschließt Gesetzentwurf

Mit

mehreren Gesetzesänderungen will die Bundesregierung den

Schutz vor häuslicher Gewalt verbessern. Einen entsprechenden

Gesetzentwurf von Bundesjustizministerin Dr. Stefanie Hubig

hat das Kabinett heute beschlossen. Der Gesetzentwurf sieht

insbesondere vor, dass Familiengerichte Gewalttäter zum

Tragen von elektronischen Fußfesseln verpflichten können.

Außerdem sollen sie Gewalttäter zur Teilnahme an sozialen

Trainingskursen, etwa Anti-Gewalt-Trainings, oder

Gewaltpräventionsberatungen verpflichten können.

Bundesministerin der Justiz und für Verbraucherschutz Dr.

Stefanie Hubig erklärt dazu:

„Häusliche Gewalt ist kein

Schicksal. Wir können etwas tun. Und wir müssen es. Alle paar

Minuten wird in Deutschland eine Frau von ihrem Partner oder

Ex-Partner angegriffen. Beinahe jeden zweiten Tag tötet ein

Mann seine Partnerin oder Ex-Partnerin. Unser Rechtsstaat

muss mehr tun, um diese Gewalt zurückzudrängen. Unser

Rechtsstaat muss insbesondere Frauen besser gegen häusliche

Gewalt schützen.

Mit unserem Gesetzentwurf setzen wir

auf neue Instrumente. Familiengerichte sollen Gewalttäter

künftig zum Tragen einer elektronischen Fußfessel

verpflichten. Außerdem sollen sie Anti-Gewalttrainings

anordnen können. Ich bin überzeugt: Diese Maßnahmen machen im

Kampf gegen häusliche Gewalt einen echten Unterschied. Das

Beispiel Spanien zeigt: Die elektronische Fußfessel kann

Leben retten. Auch Anti-Gewalttrainings können Übergriffe

verhindern. Der heutige Gesetzentwurf setzt konsequent auf

eine bessere Prävention von häuslicher Gewalt – und dieses

Ziel werden wir als Bundesregierung auch weiterhin mit

Entschiedenheit verfolgen.“

Der heute beschlossene

Gesetzentwurf sieht vornehmlich Änderungen des

Gewaltschutzgesetzes vor. Das Gewaltschutzgesetz wird von den

Familiengerichten angewendet. Familiengerichte können danach

auf Antrag von Betroffenen Maßnahmen zum Schutz vor Gewalt

und Nachstellung erlassen. Insbesondere können sie eine

Gewaltschutzanordnung erlassen, die einem Gewalttäter zum

Beispiel verbietet, die Wohnung der von ihm bedrohten Person

zu betreten oder sich der bedrohten Person zu nähern. Das

Gewaltschutzgesetz ergänzt den Gewaltschutz durch das

Polizeirecht und das Strafrecht.

Konkret sieht der

Gesetzentwurf folgende Neuerungen vor:

Elektronische

Fußfessel zur Durchsetzung von Annäherungsverboten

Familiengerichte sollen Gewalttäter künftig in

Hochrisikofällen zum Tragen einer elektronischen Fußfessel

verpflichten können. Mit der elektronischen Fußfessel soll

sichergestellt werden, dass Gewalttäter

Gewaltschutzanordnungen (also insbesondere

Annäherungsverbote) befolgen bzw. dass sie dagegen nicht

unbemerkt verstoßen können.

Gewaltbetroffenen

Personen soll auf Wunsch ein Zweitgerät zur Verfügung

gestellt werden, das anzeigt, wenn der Täter sich dem Opfer

unerlaubt nähert. Vorgesehen ist, dass die Stelle, die die

elektronische Fußfessel technisch überwacht, automatisch

alarmiert wird, wenn der gerichtlich festgelegte

Mindestabstand zwischen Gewalttäter und Opfer unterschritten

wird. Die Überwachungsstelle kann das Opfer dann umgehend

warnen und die örtlich zuständige Polizeibehörde informieren,

sofern dies erforderlich erscheint. Die Änderung soll auch im

Eltern-Kind-Verhältnis gelten.

Soziale Trainingskurse

und Gewaltpräventionsberatungen

Familiengerichte sollen

die Möglichkeit bekommen, Gewalttäter zur Teilnahme an

sozialen Trainingskursen, etwa Anti-Gewalt-Trainings, zu

verpflichten. Den Tätern sollen Lösungswege aufgezeigt

werden, Konflikte künftig gewaltfrei zu lösen. Die Änderung

soll auch im Eltern-Kind-Verhältnis gelten.

Ist eine

Teilnahme eines Täters an einem sozialen Trainingskurs nicht

geeignet, etwa weil der Täter keine Bereitschaft zur

Mitarbeit zeigt, soll es zusätzlich möglich sein, ihn zu

einer Gewaltpräventionsberatung zu verpflichten. Dies kann

sinnvoll sein, um den Täter zur Teilnahme an einem sozialen

Trainingskurs zu motivieren.

Höhere Strafen für

Verstöße gegen Gewaltschutzanordnungen

Verstöße gegen

Gewaltschutzanordnungen (also insbesondere

Annäherungsverbote) sollen schärfer geahndet werden können.

Das Höchstmaß der möglichen Freiheitsstrafe soll von zwei auf

drei Jahre angehoben werden.

Einholung von Auskünften

aus dem Waffenregister

Familiengerichte sollen künftig

Auskünfte aus dem Waffenregister einholen dürfen. Das dient

der verbesserten Gefährdungsanalyse in Gewaltschutz- und

Kindschaftssachen.

|

|

Bundesregierung beschließt Rechtskreiswechsel

ukrainischer Geflüchteter. |

|

Leistungsrechtsanpassungsgesetz im

Kabinett beschlossen

Berlin, 19. November 2025

- Das Bundeskabinett hat am 19. November

2025 beschlossen, den Entwurf des

Leistungsrechtsanpassungsgesetzes in den Deutschen Bundestag

einzubringen. Der Gesetzentwurf sieht vor, dass Geflüchtete

aus der Ukraine mit Aufenthaltsrecht nach der

„Massenzustromrichtlinie“, die nach dem

1. April 2025

eingereist sind, bei Bedürftigkeit Leistungen nach dem

Asylbewerberleistungsgesetz erhalten.

Sie werden

damit den Menschen gleichgestellt, die aus anderen Ländern

und anderen Gründen als Geflüchtete zu uns kommen. Derzeit

erhalten Menschen aus der Ukraine bei Bedürftigkeit

Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende oder, wenn

sie nicht erwerbsfähig sind, Leistungen der Sozialhilfe.

Viele aus der Ukraine geflüchtete Menschen zahlen bereits

heute in die Sozialkassen ein, lindern den Fachkräftemangel

und bringen sich in unsere Gesellschaft ein. Auch mit dem

Rechtskreiswechsel bleibt es das Ziel der Bundesregierung die

schnelle und nachhaltige Integration in Arbeit und

Gesellschaft zu ermöglichen. Arbeitsfähige, nicht

erwerbstätige Geflüchtete werden mit dem Gesetz verpflichtet,

sich umgehend um eine Erwerbstätigkeit zu bemühen.

Die Arbeitsagenturen werden sie hierbei unterstützen. Zeigen

die Geflüchteten keine Eigenbemühungen, soll ihnen eine

Arbeitsgelegenheit zugewiesen werden. Falls eine Vermittlung

in Arbeit wegen fehlender Sprachkenntnisse nicht möglich ist,

sollen die Geflüchteten zur Teilnahme an einem

Integrationskurs verpflichtet werden.

Der

Rechtskreiswechsel wird für die Leistungsberechtigten wie

auch für die Verwaltungen möglichst aufwandsarm und

praktikabel erfolgen. Hierzu enthält der Gesetzentwurf

Übergangsregelungen, um aufwändige Erstattungsverfahren zu

vermeiden.

|

|

- Bund unterstützt

Städtebauförderung mit 1 Milliarde Euro

-

Bundesbauministerin: Gute Nachrichten für

den Wohnungsbau!

|

|

Bund unterstützt

Städtebauförderung mit 1 Milliarde Euro – Neue

Verwaltungsvereinbarung für 2026/2027 unterzeichnet

Berlin/Duisburg, 18. November 2025 - Die

Städtebauförderung in Deutschland bekommt einen kräftigen

Schub. Ab 2026 stellt der Bund erstmals 1 Milliarde Euro für

die städtebauliche Entwicklung zur Verfügung. Damit weitet

die Bundesregierung im Vergleich zum Jahr 2025 die

bundeseitige Unterstützung um 210 Millionen Euro aus. Bis zum

Ende der Legislaturperiode ist beabsichtigt, die Förderung

auf insgesamt 1,58 Milliarden Euro zu erhöhen.

Damit

setzt die Bundesregierung ein klares Signal für eine

nachhaltige und zukunftsfähige Entwicklung unserer Städte und

Gemeinden. Heute hat Bundesbauministerin Verena Hubertz dazu

die Verwaltungsvereinbarung zur Städtebauförderung für die

Jahre 2026 und 2027 (VV 2026/2027) unterzeichnet und den

Gegenzeichnungsprozess durch die Länder eingeleitet.

Mit der Verwaltungsvereinbarung legen Bund und Länder den

rechtlichen Grundstein für eine verlässliche Förderung in

2026 und 2027 und garantieren den Kommunen damit die

notwendige Planungssicherheit.

Dazu Verena Hubertz,

Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen:

„Städte sind das Herzstück unserer Gesellschaft. Sie bieten

nicht nur Raum für Wirtschaft und Kultur, sondern sind auch

Orte des sozialen Miteinanders und der Innovation.

Foto Markus C. Hurek

Mit der Städtebauförderung

schaffen wir die Voraussetzungen, dass unsere Städte

lebendig, nachhaltig und zukunftsfähig bleiben, für uns und

für kommende Generationen. Die Bereitstellung von 1 Milliarde

Euro für 2026 und der geplante Anstieg auf fast 1,6

Milliarden Euro unterstreichen die hohe Bedeutung der

Städtebauförderung.

Ob barrierefreie Plätze, einladende

Quartiere oder nachhaltige Stadtentwicklung, mit dieser

Förderung unterstützen wir Städte und Kommunen dabei, sich

den Herausforderungen der Zukunft zu stellen und gleichzeitig

soziale Vielfalt und Lebensqualität zu sichern. Umso mehr

freue ich mich, mit der Unterzeichnung der

Verwaltungsvereinbarung 2026/2027 durch den Bund dafür den

Grundstein für eine erfolgreiche Städtebauförderung 2026 und

2027 zu legen.“

Neben der Erhöhung der Mittel

bringt die neue Verwaltungsvereinbarung auch Verbesserungen

in der Umsetzung der Förderprogramme. So sollen bürokratische

Hürden abgebaut sowie Planungs- und Nachweisvorgaben

vereinfacht und flexibel gestaltet werden. Diese Änderungen

sollen den Städten und Gemeinden ermöglichen, schneller und

zielgerichteter auf aktuelle Herausforderungen zu reagieren.

Bund und Länder bekräftigen mit der

Verwaltungsvereinbarung 2026/2027 zudem, verstärkt innovative

und experimentelle Vorhaben zu fördern. Mit der

Verwaltungsvereinbarung 2026/2027 setzen Bund und Länder

gemeinsam auf eine zukunftsorientierte Stadtentwicklung, die

die Bedürfnisse der Menschen in den Mittelpunkt stellt und

gleichzeitig die Grundlagen für eine klimagerechte und

nachhaltige Stadtentwicklung schafft. Mehr Informationen zur

Städtebauförderung finden Sie unter:

https://www.staedtebaufoerderung.info/DE/Startseite/startseite_node.html

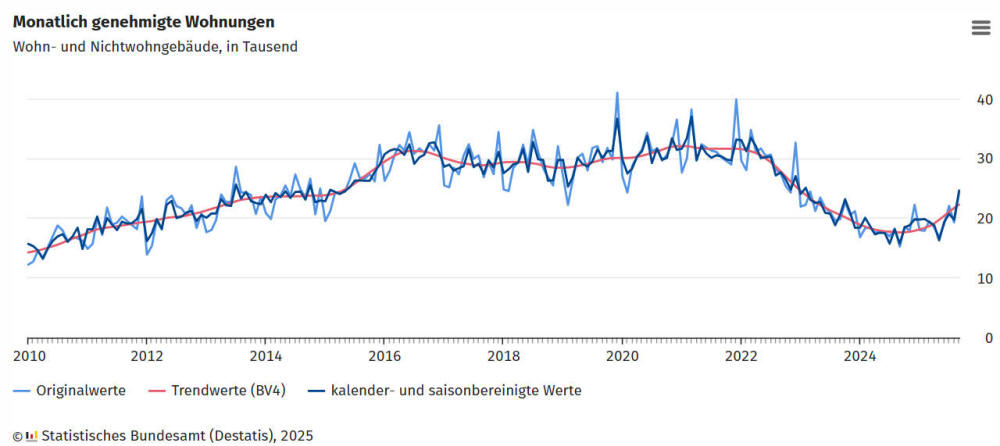

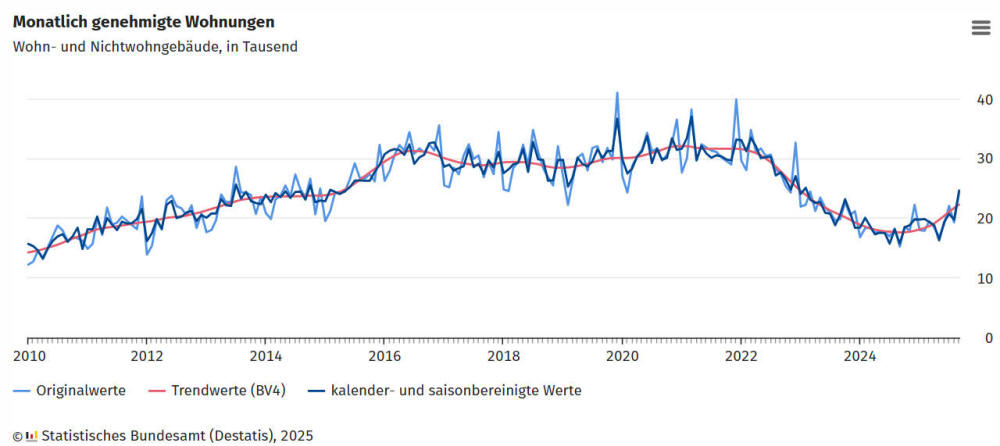

Bundesbauministerin: Gute Nachrichten für

den Wohnungsbau!

Verena Hubertz: "Im September

2025 wurden fast 60% mehr Wohnungen genehmigt als ein Jahr

zuvor. Das zeigt deutlich, dass es nun endlich aufwärts geht.

Damit aus Planungen auch gebaute Häuser werden, fördern wir

ab Mitte Dezember das Abschmelzen des Bauüberhangs mit 800

Millionen Euro. Bauherren, die ein genehmigtes Bauprojekt in

der Schublade haben, können mit Förderzusage direkt

loslegen.“

Baugenehmigungen für

Wohnungen im September 2025: +59,8 % zum Vorjahresmonat

+14,2 % bei Wohngebäuden insgesamt

+17,4 %

bei Einfamilienhäusern

-2,8 % bei Zweifamilienhäusern

+13,0 % bei Mehrfamilienhäusern

Im September 2025

wurde in Deutschland der Bau von 24 400 Wohnungen genehmigt.

Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, waren das

59,8 % oder 9 100 Baugenehmigungen mehr als im September

2024. Der große Anstieg ist unter anderem dadurch zu

erklären, dass im September 2024 mit 15 300 genehmigten

Wohnungen der niedrigste Monatswert seit Januar 2012

verzeichnet worden war.

Die Zahl der genehmigten

Wohnungen im Neubau stieg im September 2025 gegenüber

September 2024 um 80,1 % oder 9 300 auf 20 900. Die Zahl

genehmigter Wohnungen, die durch den Umbau bestehender

Gebäude entstehen, sank im September 2025 gegenüber dem

Vorjahresmonat um 4,9 % oder 180 auf 3 500.

Januar bis September 2025: Aufwärtstrend bei

Einfamilienhäusern hält an

Im Zeitraum von Januar bis

September 2025 wurde in Deutschland der Bau von 175 600

Wohnungen in neuen sowie bereits bestehenden Gebäuden

genehmigt. Das waren 11,7 % oder 18 400 Wohnungen mehr als

von Januar bis September 2024.

In neu zu errichtenden

Wohngebäuden wurden von Januar bis September 2025 insgesamt

142 600 Wohnungen genehmigt, das waren 14,2 % oder 17 800

Neubauwohnungen mehr als im Vorjahreszeitraum. Dabei stieg

die Zahl der Baugenehmigungen für Einfamilienhäuser um 17,4 %

(+4 900) auf 33 300.

Bei den Zweifamilienhäusern sank

die Zahl genehmigter Wohnungen um 2,8 % (-270) auf 9 500. In

Mehrfamilienhäusern, der zahlenmäßig stärksten Gebäudeart,

genehmigten die Bauaufsichtsbehörden 93 100 Neubauwohnungen.

Das war ein Anstieg um 13,0 % (+10 700) gegenüber dem

Vorjahreszeitraum.

Die Zahl der genehmigten Wohnungen

in Wohnheimen stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um

55,9 % (+2 400) auf 6 700 Wohnungen. In neuen

Nichtwohngebäuden wurden von Januar bis September 2025

insgesamt 3 100 Wohnungen genehmigt (-14,5 %; -520).

Hierunter fallen zum Beispiel Hausmeisterwohnungen in

Schulgebäuden oder Wohnungen in Innenstadtlagen über

Gewerbeflächen.

Als Umbaumaßnahme in bestehenden

Wohn- und Nichtwohngebäuden wurden von Januar bis September

2025 insgesamt 29 900 Wohnungen genehmigt, das waren 3,9 %

oder 1 100 Wohnungen mehr als im gleichen Zeitraum des Jahres

2024.

|

|

Stahldialog im Bundeskanzleramt:

Wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen für eine zukunftsfähige

Stahlindustrie

|

|

Berlin, Donnerstag, 6. November 2025 -

Bundeskanzler Friedrich Merz hat heute hochrangige

Vertreterinnen und Vertreter der deutschen Stahlunternehmen

und der Arbeitnehmerseite, Ministerpräsidentinnen und

Ministerpräsidenten der Länder sowie die zuständigen

Bundesministerinnen und Bundesminister zu einem Stahldialog

im Bundeskanzleramt empfangen.

Im Mittelpunkt stand

dabei die Frage, wie die Stahlindustrie zukunftsfest gemacht

wird. Neben der notwendigen Verbesserung der

Wettbewerbsfähigkeit geht es gleichzeitig darum, die

Industrie besser vor globalen Überkapazitäten und unfairen

Handelspraktiken internationaler Wettbewerber zu schützen.

Die Diskussionen drehten sich dabei um zentrale Anliegen der

Stahlindustrie, wie die Verschärfung des europäischen

Handelsschutzes, die Senkung der hohen Energiekosten sowie

die Umstellung auf klimafreundlichere Produktionsverfahren.

Die Teilnehmer waren sich einig, dass die Bewältigung

dieser Herausforderungen eine wichtige Voraussetzung dafür

ist, Wertschöpfung und Beschäftigung in der Stahlindustrie zu

sichern und ihren Weg zur Klimaneutralität erfolgreich

weiterzuverfolgen.

Bundeskanzler Merz erklärte: „Die

Stahlindustrie ist von großer Bedeutung für unseren

Wirtschaftsstandort. Sie leistet einen wichtigen Beitrag zum

Erhalt industrieller Wertschöpfungsketten und

wirtschaftlicher Resilienz in Deutschland und Europa. Wir

brauchen deshalb eine echte Stahl-Strategie, die in dem

heutigen Dialog ihren Ausgangspunkt gefunden hat.

Ziel ist es, wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen für die

Branche zu schaffen.

Dabei geht es uns nicht alleine

darum, die Stahlindustrie einfach nur zu erhalten, sondern

wir wollen diese auch dabei begleiten, sich für die Zukunft

erfolgreich aufzustellen. Denn nur mit wettbewerbsfähigen

Unternehmen werden wir Produktivität und Arbeitsplätze in der

Stahlindustrie langfristig sichern.“

Bundesfinanzminister Lars Klingbeil erklärte: „Wir kämpfen

dafür, dass die Stahlindustrie in Deutschland eine Zukunft

hat. Die Sicherung von Industriestandorten und Arbeitsplätzen

in Deutschland hat für uns oberste Priorität. Wir müssen die

Energiekosten weiter senken und die Wettbewerbsbedingungen

verbessern. Außerdem müssen wir unsere Industrie schützen und

eine deutliche europäische Antwort auf weltweite

Überkapazitäten und Dumpingpreise geben.

Wir wollen einen klaren Fokus auf

klimafreundlichen Qualitätsstahl aus Deutschland und Europa.

Für unsere Infrastruktur und Verteidigung, in der

Autoindustrie und in anderen wichtigen Bereichen wollen wir,

dass vorrangig heimischer und europäischer Stahl eingesetzt

wird.“

Große Anpassungsfähigkeit der Stahlindustrie

und ihrer Beschäftigten

Der Bundeskanzler hob die große

Anpassungsfähigkeit der Branche und ihrer Beschäftigten

hervor: „Die Stahlindustrie hat bereits in der Vergangenheit

bewiesen, dass sie sich mit großem Mut und Veränderungswillen

an sich wandelnde Rahmenbedingungen anpassen kann. Einen

wichtigen Anteil daran haben ihre engagierten Beschäftigten,

die sich diesen Veränderungen offen stellen und innovative

Produkte und Technologien entwickeln. Darauf gilt es

aufzusetzen, wenn es um die Zukunft der Stahlindustrie geht.“

Bundesfinanzminister Klingbeil betonte, dass auch die

Unternehmen in der Pflicht seien, ihren Beitrag zum Erfolg

der Branche zu leisten: „Wir setzen uns massiv ein für den

Stahl als Schlüsselindustrie in Deutschland. Wir haben aber

auch eine klare Erwartung an die Unternehmen, ihre Standorte

zu sichern und Arbeitsplätze zu erhalten. Wir brauchen

Beschäftigungs- und Standortsicherungsvereinbarungen.“

Verbesserter Handelsschutz für die Stahlindustrie

Die

Teilnehmer waren sich einig, dass es konsequenter Maßnahmen

bedarf, um die negativen Auswirkungen globaler

Überkapazitäten und drohender Handelsumleitungen auf den

EU-Markt zu adressieren. Die Bundesregierung setzt sich für