|

'Tagesaktuell' - Redaktion Harald Jeschke | Sonderseiten |

• Sitemap •

Archiv

• 41. Kalenderwoche:

8. Oktober

•

Baustellen •

DVG-Umleitung •

Bahn-VRR

Donnerstag, 9. Oktober 2025

Beratungsstellen im Stadthaus am 9. Oktober geschlossen

Die Ausgabestelle für Parkausweise und die Bauberatung

im Stadthaus am Friedrich-Albert-Lange-Platz sind am Donnerstag, 9.

Oktober, ganztägig aufgrund einer internen Dienstveranstaltung

geschlossen. Am Freitag, 10. Oktober, stehen die Dienststellen

wieder wie gewohnt zu den normalen Öffnungszeiten zur Verfügung. Die

Stadt Duisburg bittet um Verständnis.

Feuerwehr Duisburg sucht Verstärkung – Ausbildung

zum Notfallsanitäter

Die Feuerwehr Duisburg sucht

wieder engagierte Nachwuchskräfte, die sich für eine fundierte

Ausbildung zur Notfallsanitäterin und zum Notfallsanitäter

interessieren. Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter sind

unverzichtbare Fachkräfte im Rettungsdienst.

Sie

leisten medizinische Erstversorgung direkt am Einsatzort, begleiten

Patientinnen und Patienten im Rettungswagen und unterstützen die

Notärztinnen und -ärzte bei lebensrettenden Maßnahmen. Die

abwechslungsreiche Ausbildung ist vielseitig und praxisnah

gestaltet. So werden wechselseitig theoretische sowie praktische

Schwerpunkte absolviert.

An der Akademie für Notfallmedizin

und Rettungswesen findet die theoretische und fachpraktische

Ausbildung statt. Der praktische Teil der Ausbildung wird im

Schichtdienst an den Lehrrettungswachen durchgeführt. Hierzu gehört

unter anderem der Einsatz im Rettungsdienst und Krankentransport. In

der klinischen Ausbildung werden praktische Fähigkeiten und

Fertigkeiten im psychiatrischen und pädiatrischen Bereich sowie auf

Pflegestationen, der Notaufnahme, Intensivstation und im

Operationssaal erlernt und gefestigt.

Um auch die

Einsatzfahrzeuge führen zu können, ist im Zuge der Ausbildung der

Erwerb der Fahrerlaubnis Klasse C vorgesehen. Nach erfolgreichem

Abschluss bestehen für die Absolventinnen und Absolventen beste

Übernahmechancen in ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis bei

der Feuerwehr Duisburg, mit vielfältigen Weiterentwicklungs- und

Aufstiegsmöglichkeiten.

Bei persönlicher Eignung kann zudem

eine weiterführende Ausbildung zum Brandmeister angeschlossen

werden. Wer Teamgeist, Verantwortungsbewusstsein und Interesse an

Medizin mitbringt, kann sich noch bis zum 19. Oktober bewerben. Das

Auswahlverfahren besteht aus einem Sporttest, einem schriftlichen

Test, einem persönlichen Vorstellungsgespräch sowie einer

medizinischen Untersuchung.

Der Sporttest findet am Samstag,

8. November, um 10 Uhr an der Feuerwehrschule, auf dem Gelände der

Feuer- und Rettungswache an der Rheindeichstraße 22 in

Duisburg-Homberg, statt. Die Bewerbungsunterlagen können ganz

einfach per E-Mail an recruiting@feuerwehr.duisburg.de gesendet

werden. Bei Rückfragen hilft Sylvia Belaic von der Feuerwehr

Duisburg telefonisch (0203/308-2129) weiter. Aber auch für alle

Unentschlossenen bietet sich noch die Möglichkeit, ohne vorherige

Bewerbung am Auswahlverfahren teilzunehmen.

Hierzu lediglich

am 8. November mit Sportkleidung und Unterlagen an die

Rheindeichstraße kommen und den sportlichen Eignungstest

absolvieren. Alle Informationen zum Berufsbild, den Voraussetzungen

und erforderlichen Unterlagen gibt es auch online unter

https://duisburg.de/microsites/karriere/neu/dir-1/notfallsanitaeter-in.php

Aktionswoche zur Zahngesundheit: Kinder lernen die

Superkraft der Spucke kennen

Spucke hat Superkräfte.

Das erfahren diese Woche Grundschülerinnen und Grundschüler der GGS

Wanheim am Tollberg und die Maxikinder der benachbarten

Kindergärten. Der Arbeitskreis „Zahnmedizinische Prophylaxe Duisburg

e.V.“ ist dort noch bis Freitag, 10. Oktober, zu Gast, um den

Kindern das Thema „Mundgesundheit“ näherzubringen und zu erklären,

wie hilfreich Speichel doch sein kann.

Anlass der

Themenwoche ist der bundesweite „Tag der Zahngesundheit“ vom 25.

September. Er stand dieses Jahr unter dem Motto „Gesund beginnt im

Mund – Superkraft Spucke“. Zahlreiche Aktionen haben die Expertinnen

und Experten vorbereitet: An einem Zuckertisch gibt es Informationen

zur gesunden Ernährung mit einem Schwerpunkt auf den versteckten

hohen Zuckergehalt in Lebensmitteln.

Täglich wird ein

„zahnfreundliches“ Frühstück mit Milch, Mineralwasser, viel Obst und

Gemüse sowie belegten frischen Broten mit Käse und Wurst (kein

Schweinefleisch) aufgetischt. Im sogenannten „Karieszelt“ können die

Mädchen und Jungen ihre Zähne mit einem Tropfen fluoreszierender

Flüssigkeit anfärben.

„Zahnmedizinische Prophylaxe Duisburg e.V.“ den Schülern der GGS Am

Tollberg in Wanheim das Thema Mundgesundheit. Im Schwarzlicht werden

die Zähne kontrolliert, ob die vorher mit fluoriszierender Farbe

sichtbar gemachten Zahnbeläge weggeputzt wurden. Fotos Tanja

Pickartz / Stadt Duisburg

Im Schwarzlicht leuchten die Zahnbeläge hell auf. Im Anschluss

dürfen die Kinder ihre Zähne, besonders die kritischen Stellen,

unter Anleitung der gruppenprophylaktischen Mitarbeiterinnen

sauberputzen und den Putzerfolg erneut im Karieszelt kontrollieren.

In der Zahnwerkstatt bearbeiten die Kinder unter Fachanleitung

bereitgestellte Gipsmodelle, als seien sie echte Patientengebisse.

Unter Anleitung werden gemeinsam die Zähne geputz

Die

„Karies“ wird erkannt und mit Hilfe eines Bohrers entfernt. Danach

wird der betroffene Zahn mit einer Knete-Füllung repariert.

Zwischendurch können die Kinder Zahnpasta und zuckerfreies Müsli

selbst herstellen, Buttons basteln, malen und vielfältiges

Infomaterial zum Thema „Zahngesundheit“ anschauen. Zum Schluss wird

das Zahnwissensquiz, das schon im Vorfeld der Veranstaltung von den

Schülern bearbeitet und gelöst wurde, ausgewertet.

Alle

teilnehmenden Klassen werden mit einem Geldgeschenk für die

Klassenkasse belohnt. Durchgeführt wird die Aktionswoche vom

Arbeitskreis „Zahnmedizinische Prophylaxe Duisburg e. V.“ in

Zusammenarbeit mit dem Zahnärztlichen Dienst des Gesundheitsamtes

der Stadt Duisburg und mit Unterstützung des Duisburger Frische

Kontors.

IHK ehrt die besten Azubis vom Niederrhein

- Abend im Zeichen starker Ausbildungserfolge

Mit

Spitzenpunktzahlen gehören 90 Auszubildende zu den Besten am

Niederrhein. Dazu gratulierte die Niederrheinische IHK am 7. Oktober

in Duisburg. Ein weiterer Grund zum Feiern: Der Niederrhein hat 344

neue Industriemeister und Fachwirte. Gemeinsam mit Familie und

Freunden feierten sie im Theater am Marientor.

Sorgten für mächtig gute Stimmung: Die Brassband Knallblech.

„Unsere besten Azubis sind echte Vorbilder. Sie zeigen, was mit

Neugier und Durchhaltevermögen möglich ist“, freut sich

IHK-Vizepräsidentin Susanne Covent-Schramm. „Wir würdigen heute

herausragende Leistungen. Und schätzen die Arbeit, die die jungen

Menschen in ihre Ausbildung gesteckt haben. Eine gute Ausbildung ist

der Schlüssel zum Erfolg.“

Das weiß auch Jolina Ridder. Sie hat ihre Ausbildung zur

Eisenbahnerin im Betriebsdienst mit Bestnoten abgeschlossen. „In der

Zugverkehrssteuerung hat jede Entscheidung direkte Auswirkungen.

Einen kühlen Kopf zu bewahren, habe ich in der Ausbildung gelernt.

Es ist ein ganz besonderer Moment für mich, dass die IHK mich nun

als Beste auszeichnet“, sagt Ridder.

Auch die Absolventen der

Fortbildung beweisen: Berufliche Weiterbildung ist eine Alternative

zum Studium. Als Meister, Fach- oder Betriebswirt eröffnen sich

ihnen beste Karriere- und Verdienstchancen. Covent-Schramm lobte

zudem das Engagement der Ausbilder, Betriebe, Berufsschulen und

Familien: „Sie sind die stillen Helden hinter dem Erfolg junger

Menschen. Ob im Betrieb, im Klassenzimmer oder am Küchentisch – ihr

Einsatz prägt Karrieren und Persönlichkeiten.“

IHK-Schulpreis geht an kreative Spieleentwickler

Am Abend wurde

auch der IHK-Schulpreis verliehen. Zwölf Schülerteams präsentierten

einer Jury ihre Geschäftsideen. Den mit 1.500 Euro dotierten Preis

gewann die Gesamtschule am Lauerhaas aus Wesel. Das Dreierteam „Devs

Playground“ überzeugte mit selbst entwickelten 2D-Pixelspielen im

Retro-Stil.

Gratulierten den „Besten“ zu ihre herausragenden Leistungen:

IHK-Vizepräsidentin Susanne Convent-Schramm und IHK-Vizepräsident

Frank Wittig.

Die Gewinner des diesjährigen Schulpreises: „Devs Playground“ der

Gesamtschule Lauerhaas aus Wesel.

Fotos: Niederrheinische IHK

/ Jacqueline Wardeski und Eugen Shkolnikov

Fortbildung schafft Perspektiven Oliver Bobrowski unter den besten

Absolventen am Niederrhein

Nach 20 Jahren Berufserfahrung

wagte Oliver Bobrowski den Schritt zurück auf die Schulbank. Und das

mit Erfolg: Er absolvierte die Fortbildung zum Industriemeister und

gehört zu den besten Absolventen in der Region. Im Gespräch mit der

Niederrheinischen IHK berichtet er von seinem Berufsweg. Warum haben

Sie sich für eine Fortbildung entschieden?

Als Schlosser habe

ich für mich keine echten Aufstiegschancen gesehen. Ich bin

praktisch veranlagt, kein Theoretiker. Genau deshalb war der

Industriemeister für mich die ideale Möglichkeit, mich

weiterzuentwickeln. Ich wollte mehr Verantwortung übernehmen und mir

neue Perspektiven schaffen.

Welchen Herausforderungen sind

Sie begegnet? Und wie sind Sie damit umgegangen? Nach 20 Jahren im

Berufsleben war es nicht leicht, wieder ins Lernen zu kommen. Ich

habe mich Schritt für Schritt herangetastet. Angefangen habe ich mit

Grundlagen, die ich schon kannte. Besonders geholfen hat mir meine

Frau. Sie hat mir den Rücken freigehalten und mich in schwierigen

Phasen aufgebaut. Ohne sie wäre das nicht möglich gewesen.

Was würden Sie anderen mit auf dem Weg geben? Was war Ihr

Erfolgsrezept, um Bester zu werden?

Ich hatte immer vor Augen:

Wenn ich etwas wirklich will, dann schaffe ich das auch. Erfolg ist

kein Glück – es ist harte Arbeit. Manche haben gezweifelt und mich

gefragt: ‚Wirklich, mit über 40 nochmal?‘.

Für mich war aber

klar: Das ist mein Ziel und ich werde es erreichen. Meine Motivation

und dass mein Umfeld mich so toll unterstützt hat, waren

entscheidend. Und wie fühlt es sich an, zu den Besten zu gehören?

Wie haben Sie davon erfahren? Ich konnte es zunächst kaum glauben.

Ich bin sehr stolz. Es zeigt mir: Es ist nie zu spät, etwas Neues zu

lernen und sich weiterzuentwickeln. Der Einsatz hat sich gelohnt. Im

November starte ich in meinen neuen Job. BU: Oliver Bobrowski

erzählt im Interview von seiner Fortbildung. Foto: Niederrheinische

IHK / Jacqueline Wardeski

Jolina Ridder über ihren

Erfolg auf ganzer Linie - IHK ehrt Ausbildungsbeste als

Zugverkehrssteuerin

Jolina Ridder aus Xanten gehört zu

den besten Auszubildenen am Niederrhein. Als Zugverkehrssteuerin bei

der DB Netz Aktiengesellschaft weiß sie genau, was es braucht, um

ans Ziel zu kommen. Bei ihr läuft alles zusammen – Weichen, Routen,

Zuglinien. Im Interview mit der Niederrheinischen IHK erzählt sie

von ihrem Weg zum Erfolg.

Jolina Ridder berichtet über ihre Ausbildung zur Eisenbahnerin.

Wie

kamen Sie zu der Ausbildung?

Über Umwege. Nach dem Abi wollte

ich als Au-pair ins Ausland. Dann kam Corona. Ich habe erstmal

verschiedene Nebenjobs ausprobiert. Aber der Wunsch nach etwas

„Richtigem“ wurde immer größer. Ein Freund erzählte mir von seiner

Ausbildung als Zugverkehrssteuerer. Spontan war meine Bewerbung

raus. Und die Zusage schnell da.

Wie war der Einstieg für

Sie?

Ein Sprung ins kalte Wasser. Schon in der dritten Woche

waren wir im Stellwerk. Dort sind viele Theorien und Fachbegriffe

auf uns eingeprasselt. Da kann es auch schonmal sein, dass man

unsicher wird: Schaffe ich das alles? Aber die praktische Arbeit hat

mir von Anfang an Spaß gemacht. Das hat mich angespornt.

Was

hat Ihnen in herausfordernden Zeiten besonders geholfen? Und was

nehmen Sie persönlich aus der Ausbildung mit?

Meine Kollegen

haben mich am meisten motiviert. Wir waren von Anfang an ein Team.

Sie hatten immer das Ziel, alle durch die Prüfung zu bringen. Der

Austausch untereinander hat mich enorm entlastet. Das hat mir

gezeigt, wie wichtig Gemeinschaft ist. Gleichzeitig habe ich

gelernt, widerstandsfähig zu bleiben. Auch wenn mal eine Prüfung

nicht gut lief galt: Ruhe bewahren, nicht den Kopf verlieren. Wer

sich früh mit der Theorie vertraut macht und sich im Team gut

aufgehoben fühlt, setzt sich weniger unter Druck. Und kommt so

leichter durch die Ausbildung.

Wie war es, als Sie erfahren

haben, dass Sie die Beste sind? Und was bedeutet das für Ihre

Zukunft?

Es war ein surrealer Moment. Bei der Notenvergabe in

der IHK hieß es plötzlich: „Sie sind die Ausbildungsbeste“. Trotz

offizieller Bestätigung ein halbes Jahr später: so ganz ist es immer

noch nicht angekommen. Aber ich freue mich sehr. Die guten Noten

haben mir den Weg zu meiner Traumstelle in Emmerich geöffnet. Einem

Stellwerk mit besonders anspruchsvollen Aufgaben. Hier treffen

internationale Verbindungen aus dem Ruhrgebiet und den Niederlanden

aufeinander. Das erfordert hohe Konzentration und präzise

Koordination. Und ich möchte weitergeben, was ich gelernt habe: In

Zukunft will ich selbst ausbilden und andere auf ihrem Weg

begleiten.

IHK-Gastgebercamp setzt Impulse - Tourismus und

Gastwirtschaft tauschen sich aus

Am 9. Oktober lädt

die Niederrheinische IHK gemeinsam mit der IHK Mittlerer Niederrhein

zum Gastgebercamp ins Home Duisburg ein. Von 10 bis 17 Uhr treffen

sich Akteure aus Tourismus und Gastwirtschaft. Das Erfolgsformat

findet bereits zum zehnten Mal statt. Ziel: Offene Gespräche führen,

Impulse setzen und gemeinsam Projekte starten.

Die

Konferenz findet als Barcamp statt: Statt klassischer Vorträge steht

der aktive Austausch im Fokus. Alle Teilnehmer können eigene Themen

und Fragen einbringen. Nach einer kurzen Vorstellungsrunde geht es

direkt in die Planung der sogenannten Sessions. Nachhaltigkeit,

Generationswechsel, Einsatz von Künstlicher Intelligenz oder

Mitarbeiterbindung – die meistgewählten Themen erhalten eine eigene

Diskussionsrunde.

Die Gestaltung ist frei: Egal ob lockeres

Gespräch, Präsentation oder Workshop. So entstehen die Inhalte

zusammen vor Ort und die Teilnehmer knüpfen untereinander wertvolle

Kontakte. Lediglich der Zeitplan ist vorgegeben. Interessierte

können sich unter

www.gastgebercamp-niederrhein.de kostenlos anmelden.

9. Oktober: Forschung trifft Praxis - Workshop zur

Wärmewende

Wie lassen sich Städte künftig

klimafreundlich heizen? Diese Frage steht im Mittelpunkt eines

Workshops an der Universität Duisburg-Essen. Fachleute aus

Wissenschaft und Praxis sind eingeladen, am 9. Oktober über

Strategien für die Wärmewende in Ballungsräumen zu diskutieren – von

der kommunalen Planung bis zu neuen Technologien im Gebäudebestand.

Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung erforderlich.

Ohne die Umstellung der Heizsysteme wird Deutschland seine

Klimaziele nicht erreichen. Besonders in dicht besiedelten Städten

stellt dies eine große Herausforderung dar: Viele Gebäude sind alt,

Heizungen laufen noch mit Gas oder Öl, und Platz für neue Anlagen

ist knapp. Wie Lösungen aussehen können, erörtern Fachleute am

Donnerstag, 9. Oktober 2025, an der Universität Duisburg-Essen.

Der Workshop „Wie gelingt die Wärmewende in Ballungsräumen?“

findet von 9 bis 16 Uhr im Glaspavillon auf dem Essener Campus

statt. Eingeladen sind Fachleute, die beruflich mit Wärme zu tun

haben – von Energieversorgern über Wohnungsunternehmen bis zu

Planungsbüros.

Zum Auftakt spricht Prof. Dr. Christoph Weber

vom Lehrstuhl für Energiewirtschaft der UDE, gefolgt von einem

Einblick in die kommunale Wärmeplanung in Duisburg. Danach werden

Strategien zur Sanierung im Gebäudebestand und ein Online-Tool zur

Bewertung klimafreundlicher Heizungssysteme vorgestellt. Rechtliche

Rahmenbedingungen sowie Erfahrungen mit neuen Wärmeerzeugern stehen

ebenfalls auf dem Programm.

Der Workshop ist Teil des

Forschungsprojekts KliWinBa, das an der UDE koordiniert wird. Ziel

ist es, Optionen für eine klimaneutrale Wärmeversorgung im

Gebäudebestand zu prüfen. Dabei geht es nicht nur um technische

Fragen, sondern auch um Kosten, Umbauzeiten und rechtliche

Rahmenbedingungen. Partner aus Energieversorgung und

Wohnungswirtschaft bringen ihre Erfahrung ein, damit Lösungen nicht

auf dem Papier bleiben, sondern in Quartieren und Stadtteilen

umgesetzt werden können.

Leistungen für Pflegeeltern

steigen im Jahr 2026

Viele Kinder benötigen dringend

Schutz und Förderung in einer Pflegefamilie. Die Pauschalbeträge für

Pflegeeltern steigen entsprechend der jährlich vom Deutschen Verein

für öffentliche und private Fürsorge e.V. veröffentlichten

Empfehlungen.

Pflegekinder erhalten nach dem Kinder- und

Jugendhilfegesetz (SGB VIII) Unterhalt vom zuständigen Jugendamt.

Der Unterhalt steht Pflegefamilien in Form von monatlichen

Pauschalen zu und umfasst unter anderem Kosten für den

Lebensunterhalt, einen Anerkennungsbetrag für die Erziehung und

Pflege der anvertrauten jungen Menschen sowie einen Beitrag zur

Alterssicherung der Pflegeperson.

Bei der Festsetzung der

Pauschalen orientieren sich die meisten Bundesländer an den

jährlichen Empfehlungen des Deutschen Vereins zur Fortschreibung der

Pauschalbeträge in der Vollzeitpflege (§§ 33, 39 SGB VIII) und

setzen diese verbindlich um. „Was Pflegefamilien Tag für Tag für

ihre Pflegekinder leisten, ist in Geld gar nicht aufzuwiegen“,

betont Dr. Irme Stetter-Karp, Präsidentin des Deutschen Vereins für

öffentliche und private Fürsorge e.V.

„Für viele Kinder und

Jugendliche, die aufgrund von belastenden Lebenssituationen nicht

bei ihren leiblichen Eltern leben können, ist eine Pflegefamilie die

am besten geeignete Unterstützung. Bundesweit werden Pflegepersonen

dringender denn je gesucht. Umso wichtiger ist es, dass der

Unterhalt für Pflegekinder die Ausgaben von Pflegeeltern und deren

großes Engagement angemessen würdigt.“

Der Deutsche Verein

hat daher für das Jahr 2026 die Pauschalen für den Lebensunterhalt

und die Betreuung von Kindern und Jugendlichen in einer

Pflegefamilie entsprechend der Steigerung der Verbraucherpreise

erhöht.

Für das Jahr 2026 empfiehlt der Deutsche Verein eine

Anhebung der monatlichen Pauschalbeträge entsprechend der

gestiegenen Lebenshaltungskosten. Daher stehen Pflegefamilien

folgende monatlichen Pauschalen zu:

für ein 0-6-jähriges

Pflegekind 1203 €

für ein 6-12-jähriges Pflegekind 1362 €

für

ein 12-18-jähriges Pflegekind 1511 €

Besondere Bedarfe der

Pflegekinder werden ggf. durch eine Erhöhung der Pauschalbeträge

ausgeglichen. Aufwendungen für die Alterssicherung der Pflegeperson

werden in der Regel zur Hälfte erstattet. Hinzu kommt die Erstattung

einmaliger Bedarfe wie Erstausstattung, Einschulung, Fahrrad usw.

sowie die Unfallversicherung der Pflegeeltern.

Die

Empfehlungen des Deutschen Vereins für öffentliche und private

Fürsorge e.V. zur Fortschreibung der monatlichen Pauschalbeträge in

der Vollzeitpflege (§§ 33, 39 SGB VIII) für das Jahr 2026 sind unter

https://www.deutscher-verein.de/fileadmin/user_upload/dv/pdfs/Empfehlungen_Stellungnahmen/2025/DV-7-25_Pauschalbetraege_in_der_Vollzeitpflege.pdf

abrufbar.

Der Deutsche Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V.

ist das gemeinsame Forum von Kommunen und Wohlfahrtsorganisationen

sowie ihrer Einrichtungen, der Bundesländer, der privatgewerblichen

Anbieter sozialer Dienste und von den Vertretern der Wissenschaft

für alle Bereiche der Sozialen Arbeit, der Sozialpolitik und des

Sozialrechts.

Er begleitet und gestaltet durch seine Expertise

und Erfahrung die Entwicklungen u.a. der Kinder-, Jugend- und

Familienpolitik, der Sozial- und Altenhilfe, der

Grundsicherungssysteme, der Pflege und Rehabilitation sowie der

Migration und Integration.

Kultur-

und Stadthistorisches Museum: Individuelle Figuren aus Ton gestalten

Das Kultur- und Stadthistorische Museum bietet am

Sonntag, 12. Oktober, von 12 bis 17 Uhr, am Johannes-Corputius-Platz

1 am Duisburger Innenhafen einen Workshop an, bei dem sich

individuelle Tonfiguren gestalten lassen. Künstlerin Katharina Nitz

zeigt den Teilnehmenden, wie aus Ton Schritt für Schritt kleine

Kunstwerke entstehen können.

Ob menschliche Figuren,

Fantasiewesen oder abstrakte Skulpturen – der Kreativität sind keine

Grenzen gesetzt. Zu einer kleinen Auszeit lädt auch das

Mercator-Café im Museum ein, wo heiße und kalte Getränke sowie

leckere Kuchen genossen werden können. Die Teilnahme am Workshop

sowie der Besuch der stadtgeschichtlichen Dauerausstellung sind

kostenlos.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere

Informationen und das Programm des Kultur- und Stadthistorischen

Museums gibt es online unter

www.stadtmuseum-duisburg.de.

PLACE TO BE:

Fotografien Sven Kierst am 18.10.25 im Kolumbarium Rheinkirche in

Duisburg

Ausstellungseröffnung mit Künstler-Gespräch und

Begleitprogramm

Die Fotoarbeiten von Sven Kierst

beschäftigen sich mit der zu entdeckenden Eigenästhetik des

scheinbar Unauffälligen und Belanglosen. So ergeben sich Motive, die

zwischen figurativer und abstrakter Bildkomposition wechseln. Sie

entfernen sich dadurch vom ursprünglichen Zustand und sind davon

befreit.

Kierst

liefert Suggestion als Anregung - nicht als Behauptung. Um 15.30 Uhr

beginnt unser Künstlergespräch mit Sven Kierst. Danach wird der

kanadische Fingerpicking-Gitarrist Don Alder ein Kurzkonzert geben,

um uns danach dezent im Hintergrund zu begleiten, während wir und

Sven Kierst miteinander reden und jeder die Fotos für sich entdecken

kann.

Fingerpicking-Gitarrist Don Alder

ANMELDUNG

Wollen Sie am Künstlergespräch teilnehmen, so bitten wir um eine

Anmeldung, damit wir besser planen können. Bitte nennen Sie uns auch

die Anzahl der Personen (MAX 4) Telefon: 02066 - 4690 179 (Di-So

11-16 Uhr - montags geschlossen) E-Mail:

veranstaltung@kolumbarium-rheinkirche.de Nach einer Anmeldung

per Mail erhalten Sie eine Bestätigung.

OHNE ANMELDUNG sind Sie

selbstverständlich auch als Spontanbesucher der Ausstellung

willkommen.

Achtsames Pilgern auf dem

niederrheinischen Jakobsweg: Einladung zum gemeinsamen

Entschleunigen

Entschleunigung, den Gedanken Raum

geben, die frische Luft genießen und neue Wege entdecken. Das ist

es, was eine Gruppe um Ines Auffermann aus der Evangelischen

Gemeinde Duisburg Hochfeld-Neudorf beim Pilgern regelmäßig entdeckt.

Nun laden sie Interessierte ein, am Samstag, 18. Oktober 2025, einen

weiteren Abschnitt des niederrheinischen Jakobsweges mitzugehen und

ähnliche Erfahrungen zu machen.

Der Weg beginnt diesmal in

Krefeld Linn und führt durch eine Landschaft, die durch den Rhein

geprägt ist. „Wir werden Altstromrinnen, Rheinschlingen, Nieder- und

Mittelterrassen sehen können und erleben wie sehr der Rhein unseren

Lebensraum in natürlicher Weise geformt hat“ verspricht Ines

Auffermann.

Für die 25 km bis nach Neuss ist eine Gehzeit

von knapp sechs Stunden eingeplant. Details zu Anfahrt und

Startpunkt gibt es bei Ines Auffermann, über die auch Anmeldungen

möglich sind (ines.auffermann@ekir.de). Infos zur Gemeinde gibt es

im Netz unter www.hochfeld-neudorf.de.

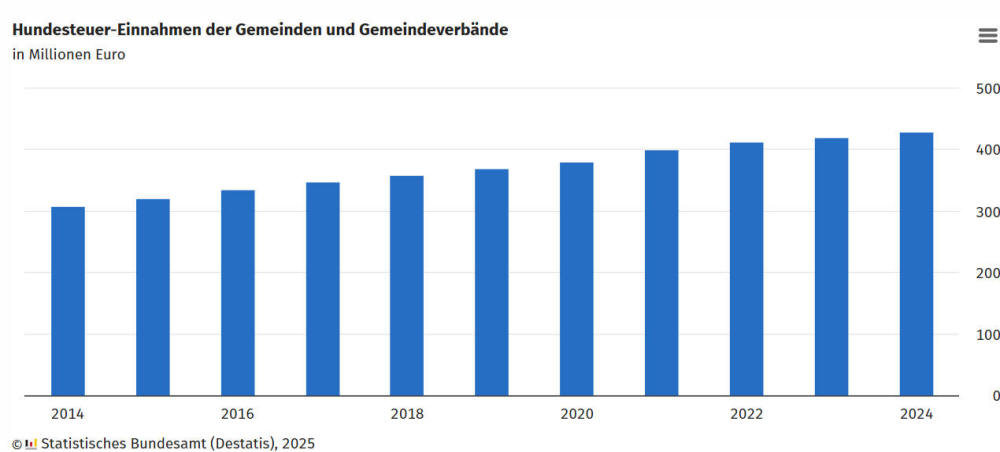

Erneut Rekordeinnahmen: 430 Millionen Euro aus

Hundesteuer im Jahr 2024

Städte und Gemeinden erzielen

2,2 % mehr Hundesteuer-Einnahmen als im Vorjahr, im

Zehnjahresvergleich beträgt der Zuwachs sogar 39,3 %

Hunde- und

Katzenfutter im Jahr 2024 um 2,3 % teurer als im Vorjahr und um

35,3 % teurer als im Jahr 2020

Hundehaltung bringt dem Staat

stetig wachsende Einnahmen. Wie das Statistische Bundesamt

(Destatis) anlässlich des Welthundetags am 10. Oktober 2025

mitteilt, nahmen die öffentlichen Kassen im Jahr 2024 rund

430 Millionen Euro aus der Hundesteuer ein – ein neuer Rekordwert.

Für die Städte und Gemeinden bedeutete dies ein Plus von 2,2 % im

Vergleich zum Vorjahr (2023: 421 Millionen Euro). Die Einnahmen aus

der Hundesteuer sind in den letzten Jahren durchgehend gestiegen, im

Zehnjahresvergleich betrug der Zuwachs 39,3 %: 2014 hatte die

Hundesteuer den Städten und Gemeinden noch rund 309 Millionen Euro

eingebracht.

Bei der Hundesteuer handelt es sich um eine Gemeindesteuer. Höhe und

Ausgestaltung der Steuersatzung bestimmt die jeweilige Kommune.

Vielerorts hängt der Betrag, den die Hundebesitzerinnen und

-besitzer entrichten müssen, auch von der Zahl der Hunde im Haushalt

oder von der Hunderasse ab. Insofern bedeuten höhere Steuereinnahmen

nicht zwangsläufig, dass auch die Zahl dieser vierbeinigen Haustiere

gestiegen ist.

Preise für Hunde- und Katzenfutter steigen im

mittelfristigen Vergleich deutlich

Die Haltung eines Vierbeiners

ist auch jenseits der Steuerzahlungen ein Kostenfaktor. Die Preise

für Hunde- und Katzenfutter stiegen im Jahresdurchschnitt 2024 um

2,3 % gegenüber dem Vorjahr.

Die Gesamtteuerung lag im

selben Zeitraum bei 2,2 %. Im mittelfristigen Vergleich lagen die

Verbraucherpreise von Hunde- und Katzenfutter im Jahresdurchschnitt

2024 um 35,3 % höher als 2020. Damit stiegen die Preise für Hunde-

und Katzenfutter überdurchschnittlich. Die Verbraucherpreise

insgesamt stiegen in diesem Zeitraum um 19,3 % an.

NRW: Baupreise für Wohngebäude im August 2025 um 2,7 %

höher als ein Jahr zuvor

* Preise für Rohbauarbeiten um

2,0 % gestiegen.

* Ausbaubauarbeiten verteuerten sich um 3,3 %.

Die Baupreise für Wohngebäude (Bauleistungen am Bauwerk) in

Nordrhein-Westfalen waren im August 2025 um 2,7 % höher als ein Jahr

zuvor. Wie Information und Technik Nordrhein-Westfalen als

Statistisches Landesamt mitteilt, ist der Baupreisindex für

Wohngebäude im Vergleich zu Mai 2025 um 0,3 % gestiegen.

Gerüstarbeiten mit stärkstem Preisanstieg von 4,9 % bei den

Rohbauarbeiten

Die Rohbauarbeiten für den Bau von Wohngebäuden

verteuerten sich zwischen August 2024 und August 2025 um 2,0 %. Den

stärksten Preisanstieg gab es in diesem Bereich bei Gerüstarbeiten

mit 4,9 %, gefolgt von Zimmer- und Holzbauarbeiten mit 4,5 % und den

Dachdeckungsarbeiten, die um 4,3 % stiegen.

Abdichtungsarbeiten wurden im August 2025 um 0,2 % günstiger

angeboten als ein Jahr zuvor. Tapezierarbeiten verzeichneten mit 8 %

höchsten Preisanstieg bei den Ausbauarbeiten Die Preise für

Ausbauarbeiten bei Wohngebäuden stiegen im August 2025 gegenüber dem

entsprechenden Vorjahresmonat um 3,3 %.

Tapezierarbeiten verzeichneten in diesem Bereich mit 8,0 % den

höchsten Preisanstieg. Eine überdurchschnittliche Preiserhöhung

wurde bei den Wärmedämm-Verbundsystemen mit 7,4 % festgestellt.

Beschlagarbeiten verteuerten sich um 6,4 %. Dagegen erhöhten sich

die Preise für Blitzschutz-, Überspannungsschutz- und Erdungsanlagen

mit 0,4 % im gleichen Zeitraum unterdurchschnittlich.

Einen

Preisrückgang gab es bei den Aufzugsanlagen und Fahrtreppen, die

3,3 % günstiger waren als ein Jahr zuvor. Preise für weitere

Bauwerksarten: Höchster Anstieg beim Straßenbau Der Straßenbau wies

von allen Bauwerksarten mit 4,7 % den höchsten Preisanstieg zwischen

August 2024 bis August 2025 auf. Auch die Preise für Außenanlagen

für Wohngebäude und für Ortskanäle legten im gleichen Zeitraum um je

4,0 % zu. Die Preise für Schönheitsreparaturen in einer Wohnung

stiegen um 3,7 %.

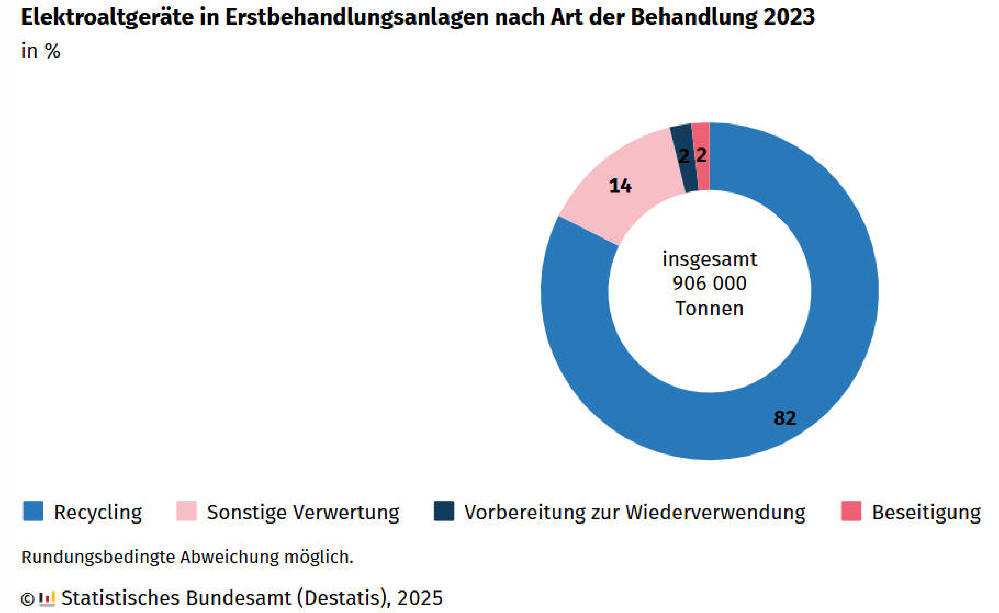

747 000 Tonnen Elektroaltgeräte im

Jahr 2023 recycelt

747 000 Tonnen Elektro- und

Elektronikaltgeräte wurden im Jahr 2023 recycelt. Das waren gut vier

Fünftel (82,4 %) der insgesamt 906 100 Tonnen solcher Geräte, die

von sogenannten Erstbehandlungsanlagen angenommen wurden, wie das

Statistische Bundesamt (Destatis) anlässlich des Internationalen

Tags des Elektroschrotts (E-Waste Day) am 14. Oktober 2025 mitteilt.

Im Vergleich zum Vorjahr wurden insgesamt 5 100 Tonnen

beziehungsweise 0,6 % mehr Elektroaltgeräte angenommen. Verglichen

mit dem Höchststand im Pandemiejahr 2020, als noch gut 1,0 Millionen

Tonnen erfasst wurden, bedeutet dies jedoch einen Rückgang um 131

000 Tonnen beziehungsweise 12,6 %. Erstbehandlungsanlagen sind

zertifizierte Entsorgungsfachbetriebe, in denen Altgeräte oder ihre

Teile für die Wiederverwendung vorbereitet, recycelt oder beseitigt

werden.

124 700 Tonnen des im Jahr 2023

abgegebenen Elektroschrotts (13,8 %) wurden einer sonstigen

Verwertung zugeführt, zum Beispiel für die Nutzung als Heizungswärme

verbrannt. 18 800 Tonnen (2,1 %) wurden zur Wiederverwendung

vorbereitet. Die restlichen 15 600 Tonnen (1,7 %) wurden beseitigt,

zum Beispiel auf Deponien. Elektroaltgeräte in

Erstbehandlungsanlagen nach Art der Behandlung 2023 .in % Pie chart

with 4 slices. insgesamt906 000Tonnen Rundungsbedingte Abweichung

möglich.

Höchste Recyclingquote bei Photovoltaikmodulen

Anteilig am

häufigsten wurden große Photovoltaikmodule recycelt. Von den

insgesamt 14 200 Tonnen in dieser Kategorie wurden 90,7 % dem

Recycling zugeführt. Die niedrigste Recyclingquote hatten

Kleingeräte mit 79,3 %. In diese Kategorie fallen zum Beispiel

Wasserkocher, elektrische Zahnbürsten, elektrische Zigaretten,

Fernbedienungen sowie Bekleidung mit elektrischen Funktionen, aber

auch kleine Photovoltaikmodule.

Kleingeräte die häufigste

Kategorie in den Elektroaltgeräten

Kleingeräte wurden am

häufigsten in Erstbehandlungsanlagen angenommen. Mit einem Anteil

von 31,7 % an allen angenommenen Geräten und 287 400 Tonnen lagen

sie vor den Großgeräten mit einem Anteil von 27,7 %

(250 700 Tonnen). In diese Kategorie fallen unter anderem

Waschmaschinen, Elektroherde oder Pedelecs.

Die

Wärmeüberträger wie Kühlschränke, Klimageräte und Wärmepumpen

machten mit 165 500 Tonnen 18,3 % der Altgeräte aus, die kleinen IT-

und Telekommunikationsgeräte – darunter Mobiltelefone und Router –

mit 91 000 Tonnen 10,0 %.

An Bildschirmgeräten mit einer Fläche

über 100 Quadratzentimetern, zu denen Fernseher, Computermonitore,

Laptops und Tablets zählen, wurden 88 800 Tonnen (9,8 %) erfasst,

gefolgt von großen Photovoltaikmodulen mit 14 200 Tonnen (1,6 %)

sowie Lampen (Leuchtstoff-, Energiespar- und LED-Lampen, jedoch

keine Glühlampen), die weniger als 1 % der Gesamtmenge ausmachten

(8 500 Tonnen).

Aktuelle Regelungen zu Entsorgung und

Recycling

Die getrennte Sammlung von Elektroaltgeräten ist

entscheidend, um wertvolle Rohstoffe wie seltene Erden, Kupfer oder

Gold zurückzugewinnen und für die Herstellung neuer Produkte zu

nutzen. Verbraucherinnen und Verbraucher haben dafür mehrere

kostenlose Entsorgungsmöglichkeiten.

Einzelhändler und

Onlineshops, die Elektrogeräte verkaufen und über eine Verkaufs-

oder Lagerfläche von mindestens 400 Quadratmeter im Elektrohandel

beziehungsweise 800 Quadratmeter im Lebensmittelhandel mit

regelmäßigem Elektroangebot verfügen, sind zur Rücknahme

verpflichtet.

Beim Kauf eines neuen Großgeräts kann das

alte, gleichartige Gerät zurückgegeben werden. Kleingeräte mit einer

Kantenlänge unter 25 Zentimetern dürfen auch ohne Neukauf abgegeben

werden. Darüber hinaus nehmen kommunale Wertstoffhöfe und

Recyclinghöfe Elektroaltgeräte kostenlos entgegen – teilweise auch

über mobile Sammelstellen oder Schadstoffmobile.