|

'Tagesaktuell' - Redaktion Harald Jeschke | Sonderseiten |

• Sitemap •

Archiv

• 41. Kalenderwoche:

11. Oktober

•

Baustellen •

DVG-Umleitung •

Bahn-VRR

Montag, 13. Oktober 2025 - Internationaler Tag der Katastrophenvorsorge

BBK: Heute ist der Tag der Internationalen

Katastrophenvorsorge

An diesem Tag wird darauf

aufmerksam gemacht, wie Menschen und Gemeinschaften auf der ganzen

Welt ihre Resilienz gegenüber Katastrophen stärken. Erfahren Sie

hier, welche Aktivitäten das BBK zur Internationalen

Katatstrophenvorsorge bündelt.

Im Jahr 1989 haben die

Vereinten Nationen den 13. Oktober zum Internationalen Tag der

Katastrophenvorsorge erklärt. An diesem Tag wird darauf aufmerksam

gemacht, wie Menschen und Gemeinschaften auf der ganzen Welt ihre

Resilienz gegenüber Katastrophen stärken. Auf diesem Weg soll das

Bewusstsein dafür geschärft werden, wie wichtig es ist, auf allen

Ebenen auf die Reduzierung von Katastrophenrisiken hinzuwirken.

Internationale Zusammenarbeit spielt wichtige Rolle

Auch für

das Bundesamt für Bevölkerungsschutz zund Katastrophenhilfe (BBK)

spielt die internationale Zusammenarbeit eine wichtige Rolle. Vor

allem Aktivitäten auf Ebene der Vereinten Nationen (UN) sowie die

Zusammenarbeit mit den Partnern in der Europäischen Union (EU)

stehen hierbei im Fokus. Zudem ist das BBK in die Arbeiten

internationaler Organisation wie der North Atlantic Treaty

Organization (NATO) oder der Organisation für wirtschaftliche

Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) eingebunden.

Umsetzung

Internationaler Agenden: Das Sendai Rahmenwerk für

Katastrophenvorsorge

Auf der dritten Weltkonferenz zur

Reduzierung von Katastrophenrisiken der Vereinten Nationen wurde das

Sendai Rahmenwerk für Katastrophenvorsorge (2015-2030) von insgesamt

187 Staaten angenommen. Dessen Umsetzung ist national wie

international eine ressort-, akteurs-, sektor- und

ebenenübergreifende Aufgabe, mit dem Ziel die Resilienz gegenüber

Katastrophen zu stärken. In Deutschland wurden zur Koordinierung des

Prozesses die Interministerielle Arbeitsgruppe zur Umsetzung des

Sendai Rahmenwerks (IMAG Sendai) und zur fachlichen Beratung die

beim BBK ansässige Nationale Kontaktstelle für das Sendai Rahmenwerk

(NKS) ins Leben gerufen.

Strategie wird

erarbeitet

Zur Übersetzung der Ziele, Leitlinien und

Handlungsprioritäten des Sendai Rahmenwerks in den nationalen

Kontext wird derzeit eine Strategie zur Stärkung der Resilienz

gegenüber Katastrophen (kurz: Resilienzstrategie) auf Bundesebene

erarbeitetet.

Diese Strategie soll Akteuren in Bund, Ländern und

Kommunen sowie den Betreibern Kritischer Infrastrukturen eine

Orientierung geben, wie die Katastrophenvorsorge in Deutschland auf

allen Ebenen gestärkt werden kann. Die in diesem Prozess bisher

gesammelten und noch zu machenden Erfahrungen sowie Beispiele

bewährter Praktiken werden durch die NKS, die IMAG Sendai und das

BBK mit Akteuren innerhalb und außerhalb Deutschlands geteilt.

Gemeinsam die Resilienz in Europa stärken

Deutschland

unterstützt die Erarbeitung der sogenannten europäischen Unionsziele

für Katastrophenresilienz als neues Instrument im 2021

überarbeiteten EU-Katastrophenschutzverfahren.

Für

Deutschland arbeitet unter anderem das Bundesministerium des Innern,

für Bau und Heimat (BMI) und das BBK an der Ausgestaltung dieser

Unionsziele mit. Ziel dieser Resilienzziele ist die

Weiterentwicklung von Präventions- und Vorsorgemaßnahmen bei

komplexen Katastrophen mit grenzüberschreitenden Auswirkungen auf

mehrere Staaten. Damit findet die zunehmende Relevanz des

Resilienz-Konzepts im internationalen Kontext nun auch Eingang ins

Katastrophenschutzverfahren der EU.

Stärkung der Resilienz

Kritischer Infrastrukturen

Die Erfahrung aus der

COVID-19-Pandemie, der Klimawandel und andere sicherheitsrelevante

Bedrohungen unterstreichen die Wichtigkeit, die Resilienz Kritischer

Infrastrukturen zu stärken. Eine neue Richtlinie zur Resilienz

kritischer Einrichtungen soll europaweit die Bereitstellung von

Gütern und Dienstleistungen mit besonderer gesellschaftlicher

Bedeutung noch krisenfester machen. Die Richtlinie wird ein

gemeinsames Verständnis über Risiken für die Bereitstellung

kritischer Dienstleistungen und über die geteilte Verantwortung von

Behörden und Betreibern innerhalb der EU fördern.

Sie wird

zur Weiterentwicklung der nationalen und europäischen Rahmensetzung

für das Risiko- und Krisenmanagement beitragen und eine enge

Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Behörden, Fachverbänden und

weiteren Akteuren einfordern. Aufgrund ihrer zentralen Bedeutung für

den Schutz Kritischer Infrastrukturen bringt sich das BBK aktiv in

den laufenden Diskussionsprozess ein.

ADAC Studie

zeigt großes Potenzial für mehr Blutspenden in Deutschland

Circa

15.000 Blutspenden werden in Deutschland täglich benötigt.

Circa 15.000 Blutspenden werden in Deutschland täglich benötigt. Bei

Unfällen, Operationen, aber auch zur Behandlung von Krankheiten und

für die Herstellung von Medikamenten sind Blutspenden oft

unverzichtbar. Immer wieder drohen Engpässe besonders im Sommer und

zu Ferienzeiten.

Trotzdem geht nach Angaben des Deutschen Roten

Kreuzes nur ein Bruchteil von rund drei Prozent der Bevölkerung

regelmäßig zur Spende. Wie groß das Potenzial ist, wenn

Unsicherheiten zerstreut und stärker sensibilisiert wird, zeigt eine

repräsentative ADAC Studie zur Blutspendebereitschaft in

Deutschland.

65 Prozent der Befragten grundsätzlich

spendenbereit

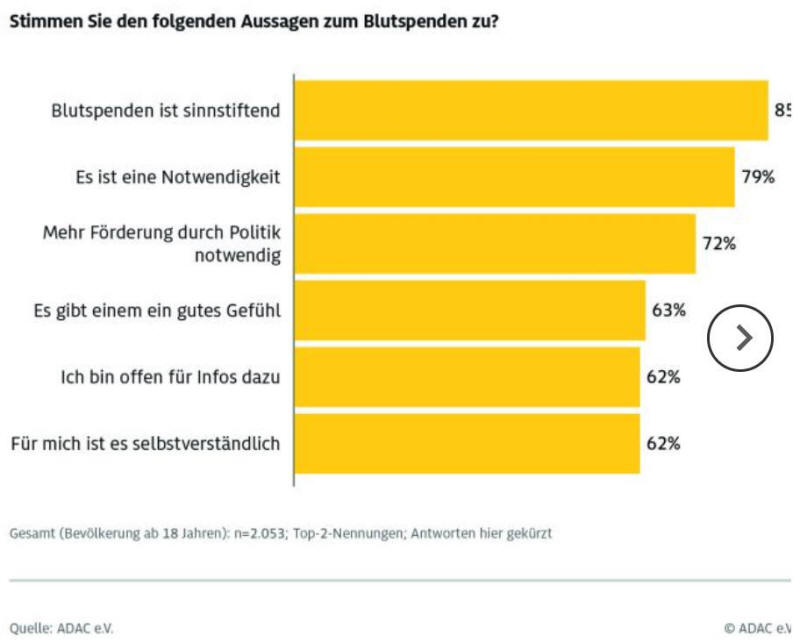

Danach bewerten rund 80 Prozent der Befragten

Blutspenden als gesellschaftlich wichtig, 65 Prozent zeigen sich

grundsätzlich spendenbereit. Besonders auffällig: Jüngere Erwachsene

zwischen 18 und 29 Jahren fühlen sich beim Gedanken an eine

Blutspende überdurchschnittlich häufig unwohl oder haben Ängste.

Gleichzeitig äußert die große Mehrheit dieser Altersgruppe (70

Prozent), dass sie sich eine Spende grundsätzlich vorstellen kann.

Hier kann Aufklärungsarbeit also besonders wirksam sein.

Kampagnen wirken

Auch die Kommunikation spielt eine entscheidende

Rolle: Die Ergebnisse bestätigen, dass Kampagnen wirken: 13 Prozent

gaben an, dass sie nach einem konkreten Aufruf zum Blutspenden

gegangen sind. Bei den Erstspendern lag die Quote mit 48 Prozent

besonders hoch. Immerhin jeder Fünfte hat sich danach zumindest

informiert. Als Hauptgründe für eine Blutspende nennen die

Befragten, dass sie helfen wollen, dass ihnen das eigene Risiko im

Ernstfall bewusst ist und dass ihnen das Spenden ein Gefühl des

gesellschaftlichen Zusammenhalts vermittelt.

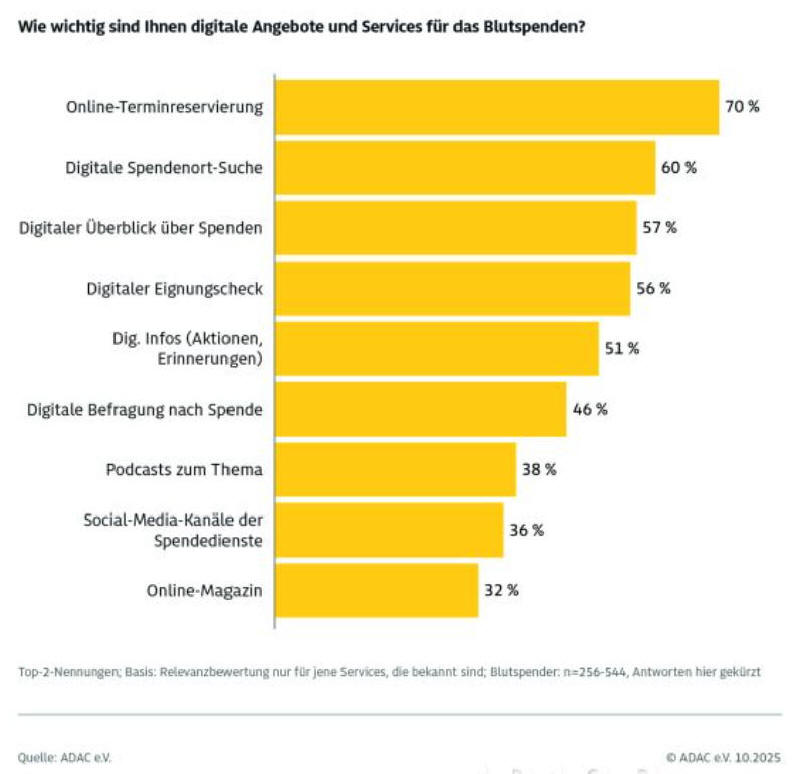

Im Alltag wünschen

sich viele Spender praktische Erleichterungen: eine digitale

Terminvergabe, die Möglichkeit, Spendenorte einfach online zu

finden, und eine Benachrichtigung, wenn die eigene Spende zum

Einsatz kam.

ADAC ruft zu Blutspende-Aktion auf

Als

Reaktion auf die Studienergebnisse ruft der ADAC gemeinsam mit

nahezu allen ADAC Regionalclubs zu einer überregionalen Aktion auf,

die von Blutspendediensten unterstützt wird. Unter dem Motto

„Helfen, schützen, informieren“ organisiert der ADAC zusätzliche

Termine und Aktionsorte, um gerade Erstspenderinnen und -spender zu

erreichen.

Weitere Informationen sowie Termine und Standorte für die ADAC

Blutspendeaktion finden Sie unter

www.adac.de/blutspende.

Gesundheitsminister Laumann: Grippeimpfung für Beschäftige

in Gesundheitswesen und Pflege besonders wichtig

Eine

Influenza ist keine harmlose Erkrankung, sondern kann zu schweren

Komplikationen führen und tödlich enden. Besonders gefährdet sind

ältere Menschen, Schwangere, Personen mit Vorerkrankungen und

Menschen mit geschwächtem Immunsystem und damit genau jene, die

häufig in Praxen, Kliniken und Pflegeeinrichtungen betreut werden.

Zu ihrem Schutz und um die Funktionsfähigkeit medizinischer

Einrichtungen während der Grippesaison zu sichern, rufen das

Gesundheitsministerium und Partner Beschäftigte im Gesundheitswesen

zur jährlichen Influenza-Impfung auf.

„Beschäftigte im

Gesundheitswesen und der Pflege haben ein höheres Risiko, sich mit

der Grippe anzustecken. Für ihre Patientinnen und Patienten ist die

Influenza außerdem eine besondere Gefahr. Die Schutzimpfung ist nach

wie vor die beste Möglichkeit, sich und andere zu schützen. Sie ist

in der Regel gut verträglich, senkt das Risiko, schwer zu erkranken

deutlich und verbessert gleichzeitig den Schutz der Menschen im

Umfeld.

Indem sie das Ansteckungsrisiko verringert,

krankheitsbedingten Ausfällen vorbeugt und das Risiko von

Influenzaausbrüchen innerhalb von Einrichtungen erheblich senkt,

hilft sie auch dabei, medizinische Einrichtungen in der Grippesaison

funktionsfähig zu halten“, so Gesundheitsminister Karl-Josef

Laumann.

Das Gesundheitsministerium und seine Partner, die

Ärztekammern, die Kassenärztlichen Vereinigungen, die Pflegekammer

Nordrhein-Westfalen, die Krankenhausgesellschaft und der Verband

deutscher Betriebs- und Werkärzte werben bei Beschäftigten im

Gesundheitswesen online und offline gezielt für die Impfung und

nutzen zu diesem Zweck eine gemeinsame Kommunikation unter den

Slogans: „Grippeschutz ist Teamarbeit – Gesund bleiben, um zu

helfen“, „ – Stark durch den Winter“ und „ – Schütze Dich – und

mich!“

Stimmen der Partner

Ingo Morell, Präsident der

Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen (KGNW): „Wir appellieren

an die Beschäftigten in den nordrhein-westfälischen Krankenhäusern,

das Angebot der Impfung möglichst wahrzunehmen. Die

Influenza-Impfung ist ein bewährtes Mittel, um eine Ansteckung mit

dem Grippevirus zu verhindern.

Deshalb empfehlen wir den

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, einen persönlichen Impftermin

wahrzunehmen und nicht hinauszuzögern. Denn die Impfung ist nicht

nur Selbstschutz. Sie schränkt auch die Ausbreitung der Krankheit

ein und kann die Patientinnen und Patienten in den Krankenhäusern

vor einer Ansteckung mit dem Grippevirus bewahren.“

Dr. Dirk

Spelmeyer und Anke Richter-Scheer, Dr. Frank Bergmann und Dr.

Carsten König, Vorstände der Kassenärztlichen Vereinigungen

Westfalen-Lippe und Nordrhein: „Die niedergelassenen Kolleginnen und

Kollegen bilden mit ihrem Impfangebot eine verlässliche Säule im

deutschen Gesundheitswesen. Mit welchem Einsatz und Entschlossenheit

sie das tun, hat nicht nur die Corona-Pandemie sichtbar gemacht,

sondern wird auch in jeder Grippesaison eindrucksvoll deutlich.

Die qualifizierten Praxisteams schützen uns als Gesellschaft mit

einem umfangreichen Versorgungsangebot vor schweren und

möglicherweise tödlich endenden Infektionsverläufen. Die Praxisteams

erleben tagtäglich, wie wertvoll die Grippeschutzimpfung ist und

gehen daher seit Jahrzehnten verantwortungsvoll voran.“

Dr.

med. Johannes Gehle, Präsident der Ärztekammer Westfalen-Lippe, Dr.

Sven Dreyer, Präsident der Ärztekammer Nordrhein und Sandra Postel,

Präsidentin der Pflegekammer Nordrhein-Westfalen: „Influenza-Wellen

haben in der Vergangenheit gezeigt, dass Grippeerkrankungen

keinesfalls auf die leichte Schulter genommen werden dürfen. Wir

warnen vor einer gefährlichen Impfmüdigkeit. Eine Grippe darf man

nicht unterschätzen.

Doch leider gibt es nach wie vor

deutliche Impflücken – bei älteren Menschen, bei chronisch Kranken

oder auch beim medizinischen Personal. Wir erinnern deshalb an die

hohe Verantwortung der Beschäftigten im Gesundheitswesen. Sie sind

die ersten Kontaktpersonen für Patientinnen und Patienten bei allen

Erkrankungen und müssen für diese Aufgabe selber fit sein – denn

nicht nur bei der nächsten Grippewelle sind die Menschen auf Hilfe

angewiesen.“

Dr. med. Tanja Menting, Leiterin des

Betriebsärztlichen Dienstes am Universitätsklinikum Bonn und

Landesvorsitzende Nordrhein des Verbands deutscher Betriebs- und

Werksärzte e.V.: „Aus präventivmedizinischer Sicht gibt es keine

bessere Möglichkeit, als sich durch eine Impfung vor

Infektionskrankheiten, wie zum Beispiel der sogenannten ‚Echten

Grippe‘ (Influenza), zu schützen. Im Gesundheitswesen tätige

Beschäftigte schützen durch die Influenzaimpfung nicht nur sich

selbst, sondern auch ihre Mitarbeitenden sowie Patientinnen und

Patienten.“

Hintergrund

Die Ständige Impfkommission

(STIKO) empfiehlt die Grippeschutzimpfung aktuell insbesondere für

folgende Risikogruppen:

Menschen ab 60 Jahre

Schwangere

Personen mit Vorerkrankungen wie zum Beispiel chronische

Erkrankungen der Atmungsorgane, Herz- oder Kreislaufkrankheiten,

Diabetes

Menschen mit geschwächtem Immunsystem

Bewohnerinnen

und Bewohner von Pflegeeinrichtungen sowie

alle, die im

Gesundheitswesen arbeiten oder viel Kontakt zu anderen Menschen

haben.

Grundsätzlich gilt: Jede Impfung hilft, die

Ausbreitung des Grippevirus zu bremsen. Daher ist die Impfung auch

für Personen möglich, die nicht zu den Risikogruppen gehören. Viele

Krankenkassen übernehmen die Impfung als freiwillige Zusatzleistung

auch hier vollständig. Die Kostenübernahme sollte mit der jeweiligen

Krankenkasse geklärt werden. Viele Arbeitgeber bieten die Impfung

außerdem für ihre Beschäftigten an.

Da sich die Grippeviren

jedes Jahr verändern, ist eine jährliche Impfung mit einem

angepassten Impfstoff nötig. Die Impfempfehlung der STIKO und

weitere Informationen finden Sie unter:

https://www.mags.nrw/grippeschutzimpfung

Erfolgreiche Teamarbeit gegen Umweltkriminalität ist Vorbild für

Europa

Bei der Staatsanwaltschaft Dortmund wurde vor

zwei Jahren die Zentralstelle für die Verfolgung der

Umweltkriminalität in Nordrhein-Westfalen (ZeUK NRW) gegründet, die

sich binnen kürzester Zeit zu der führenden Institution im Kampf

gegen Umweltstraftaten in Deutschland und Europa entwickelt hat.

Spezialisierte Staatsanwältinnen und Staatsanwälte verfolgen

bedeutende Fälle von organisierter Kriminalität, etwa auf den

Gebieten der illegalen Abfallentsorgung, Gewässerverunreinigung oder

Tierquälerei, und arbeiten eng vernetzt mit allen staatlichen

Akteuren zusammen. Besondere Wirkung für die effektive

Strafverfolgung hat die reibungslose Kooperation mit den

Umweltbehörden, denn das Umweltstrafrecht ist auf

verwaltungsrechtliche Bewertungen und Einstufungen angewiesen.

Minister der Justiz Dr. Benjamin Limbach: „Die Bekämpfung von

Umweltkriminalität in Nordrhein-Westfalen ist ein Vorbild für andere

Länder und findet auch in Berlin und Brüssel Anerkennung. Jetzt muss

der Bund seine Hausaufgaben machen und die EU-Richtlinie zum

strafrechtlichen Schutz der Umwelt effektiv in nationales Recht

umsetzen. Das bedeutet höhere Strafandrohungen für organisierte

Umweltkriminalität, stärkere Verantwortung von Unternehmen für

Straftaten im Betrieb und effektivere Geldbußen.“

Umweltminister Oliver Krischer: „Umweltstraftaten sind keine

Kavaliersdelikte, sondern verursachen oft Millionenschäden. Die

Verbrecher verschaffen sich etwa durch illegale Entsorgung

exorbitante Gewinne, für die Beseitigung der Schäden aber müssen wir

alle aufkommen. Durch die hervorragende Zusammenarbeit der Behörden

in Nordrhein-Westfalen ist keiner der Verbrecher mehr sicher vor

Strafverfolgung.“

Die ZeUK NRW hat im November 2023 ihre

Arbeit aufgenommen und seitdem rund 200 Fälle herausgehobener

Umweltkriminalität übernommen. Sie arbeitet insbesondere eng mit dem

Landesamt für Natur, Umwelt und Klima Nordrhein-Westfalen (LANUK)

zusammen, das mit seinen Sondereinsatzfahrzeugen schnell die

erforderlichen Untersuchungen in Boden, Luft und Wasser vornehmen

kann.

Beweise können so zeitnah gesichert und Schäden für

Natur und Umwelt ermittelt werden. Die Praxis in Nordrhein-Westfalen

gilt als Maßstab für eine effektive Umsetzung der Ziele der

Richtlinie der Europäischen Union zum strafrechtlichen Schutz der

Umwelt. Diese ist durch den Bund im Wesentlichen bis zum 21. Mai

2026 in nationales Recht umzusetzen und verlangt, Verstöße gegen

Straftatbestände noch wirksamer zu verfolgen und zu sanktionieren,

und das sowohl gegen natürliche Personen als auch gegen Unternehmen.

Das macht im nationalen Recht die konsequente und effektive

Anwendung des geltenden Umweltstrafrechts erforderlich. Entsprechend

der EU-Richtlinie muss zudem der Strafrahmen für organisierte

Umweltkriminalität erhöht werden, um abschreckende Sanktionen zu

ermöglichen. Deutschland muss dementsprechend in der Lage sein,

Unternehmen effektiv zur Verantwortung zu ziehen und Geldbußen für

Unternehmen bis zu 40 Millionen Euro beziehungsweise fünf Prozent

des weltweiten Gesamtjahresumsatzes zu verhängen.

Trauercafé am 19. Oktober im Malteser Hospizzentrum St.

Raphael Duisburg.

Der Verlust eines geliebten Menschen

schmerzt und reißt eine große Lücke in das Leben von Verwandten und

Freunden. Die geschulten und erfahrenen Mitarbeitenden des Malteser

Hospizzentrum St. Raphael bieten unterschiedliche Beratungsangebote

für Hinterbliebene. Die Trauerberatung ist eine Hilfestellung, den

schwierigen Übergang in ein anderes „Weiter-Leben“ während der

Trauerphase zu begleiten und neue Wege zu finden.

Das

Trauercafé findet einmal im Monat im Malteser Hospizzentrum St.

Raphael, Remberger Straße 36, 47259 Duisburg, statt. Der nächste

Termin ist am 19. Oktober von 15.00 bis 16.30 Uhr. Menschen, die

nahe stehende Angehörige oder Freunde verloren haben, können sich

hier für die bevorstehenden Wochen stärken und ihre Erfahrungen mit

anderen Betroffenen austauschen. Begleitet wird das Trauercafé von

den geschulten und erfahrenen Mitarbeitenden des Malteser

Hospizzentrum St. Raphael. Eine Anmeldung für das Trauercafé ist

nicht notwendig.

Sechs Duisburger Sprachcamps 2025

Für

Grundschulkinder mit Zuwanderungsgeschichte finden sechs Sprachcamps

in Duisburg in den Herbstferien vom 13. bis 24 Oktober an sechs

verschiedenen Standorten statt. Insgesamt werden über 120 Kinder

teilnehmen. Die Sprachcamps bieten eine Tagesbetreuung für Kinder

mit Zuwanderungsgeschichte im Alter von circa acht bis zu zehn

Jahren an.

Betreut werden die Kinder von Pädagoginnen und

Pädagogen und spezialisierten Trainerinnen und Trainern. Die

Angebote werden von verschiedenen Kooperationspartnern in

Zusammenhang mit dem Jugendamt der Stadt Duisburg durchgeführt:

Verein für Kinderhilfe und Jugendarbeit e. V. Kulturbunker – Kleine

Stadtteilreporter, Hendrik Spließ, 0163/3908171 Blaues Haus –

Kunterbunte Welt der Wörter, Nikita Grojsman, 01520/5182482

Regionalzentrum Nord – Gut drauf mit Sprache, Hatice Teymur,

0203/3465134 Jungs e. V. (Parkhaus Meiderich) – Herbstferien

Kunterbunt David Driever, 01575/2016318 Mabilda e. V. (Mabilda) –

„Volle Power“ Lea Cerny, 0177/2355173 Caritas (Jugendzentrum

Angertalerstr) - „Rund um Gesund“ Jasemin Korkmaz, Tel. 0163/6087834

Intensivkurs: Italienisch für Anfänger an

der Volkshochschule

Die Volkshochschule bietet vom 13. bis 17.

Oktober einen einwöchigen Intensivsprachkurs

in Italienisch an. Der Kurs richtet sich an

Teilnehmende ohne Vorkenntnisse, die schnell

Grundlagenkenntnisse erwerben möchten.

Im Mittelpunkt steht das aktive

Sprechtraining für Alltag und Beruf. Eine

erfahrene muttersprachliche Kursleiterin

gestaltet die täglich sechs

Unterrichtsstunden von 9 bis 14:30 Uhr im

Stadtfenster. Das Entgelt beträgt 148 Euro.

Ermäßigungen sind gegen Vorlage

entsprechender Bescheinigungen möglich.

Beratung ist möglich unter 0203/283-984610

Kirchenkneipe in Neudorf

Gemeinde lädt zum Auspannen ein

Am Freitag, 17. Oktober

2025 gibt es in der Evangelischen Kirchengemeinde Hochfeld-Neudorf

eine gute Gelegenheit zum Auspannen und zum gemütlichen

Wochenausklang: Um 18 Uhr geht es in Gemeinschaft mit anderen beim

Klönen um Gott und die Welt, denn im Gemeindezentrum an der

Gustav-Adolf-Str. 65 öffnet wieder die Kirchenkneipe.

Engagierte, die die Aktion vorbereiten, laden herzlich zur Begegnung

ein. Infos zur Gemeinde gibt es im Netz unter

www.hochfeld-neudorf.de.

Fesselnder Literaturabend im Begegnungscafé Gemeinde lädt

zur Duisburg-Krimi-Lesung

Engagierte der Evangelischen

Kirchengemeinde Duisburg Meiderich servieren im Begegnungscafé „Die

Ecke“, Horststr. 44a, regelmäßig auch kulturelle Leckerbissen. Den

nächsten literarischen Happen gibt es am Dienstag, 21. Oktober 2025

um 19 Uhr, wenn Helga Dittrich und Elke Klüpfel Autor Dieter Kaspers

begrüßen. Er liest aus seinem historischen Duisburg-Krimi „Kommissar

Greulichs Witterung“.

Der Roman erzählt von einer Mordserie

und schwierigen Ermittlungen in den frühen 1950er-Jahren, in denen

Kripo-Beamte mit einen Festgenommenen auch schon mal zu Fuß oder in

der Straßenbahn unterwegs sind. Das Team des Begegnungscafés lädt zu

einer spannende Zeitreise - nicht für Krimibegeisterte und Fans der

Stadtgeschichte. Der Eintritt ist frei.

Mehr Infos hat

Yvonne de Temple-Hannappel, die Leiterin des Begegnungscafés (Tel.

0203 45 57 92 70, E-Mail: detemple-hannappel@gmx.de). Infos zur

Gemeinde gibt es im Netz unter

www.kirche-meiderich.de.

Helga Dittrich, die im Literaturcafé Meiderich vorliest (Foto:

www.kirche-meiderich.de).

Schwofen, Kaffee, Kuchen im Gemeinde-Café

Dreivierteltakt in Wanheimerort

Die Evangelische

Rheingemeinde Duisburg öffnet zum Monatsausklang das „Café

Dreivierteltakt“, bei dem Seniorinnen und Senioren zu Kaffee, Tee

und Kuchen zusammenkommen, die Begleit-Musik genießen und dazu

tanzen. Für den guten Ton sorgt Frank Rohde -

Foto: Maria

Hönes - , der zu seinem Spiel an der elektronischen Orgel

auch singt.

Es

gibt dabei nicht nur Klänge im Dreivierteltakt, doch alle Lieder

haben Rhythmus und sind vielen bekannt. Das nächste

gesellig-musikalische Treffen im Beratungs- und Begegnungszentrum

(BBZ) Wanheimerort, Paul-Gerhardt-Straße 1, ist am Samstag, 18.

Oktober 2025 um 15 Uhr. Bei sieben Euro Eintritt sind Kaffee und

Kuchen inbegriffen; Anmeldungen sind bei Maria Hönes telefonisch

möglich (Tel.: 0203 770134).

NRW: Anzahl der Flugpassagiere in die USA um 24 %

gesunken

* Anzahl der Einsteigerinnen und Einsteiger

seit zwei Jahren rückläufig

* Die meisten Passagiere starten von

Düsseldorf in die USA

* Fracht- und Postverkehr in USA hat um

8,6 % zugenommen

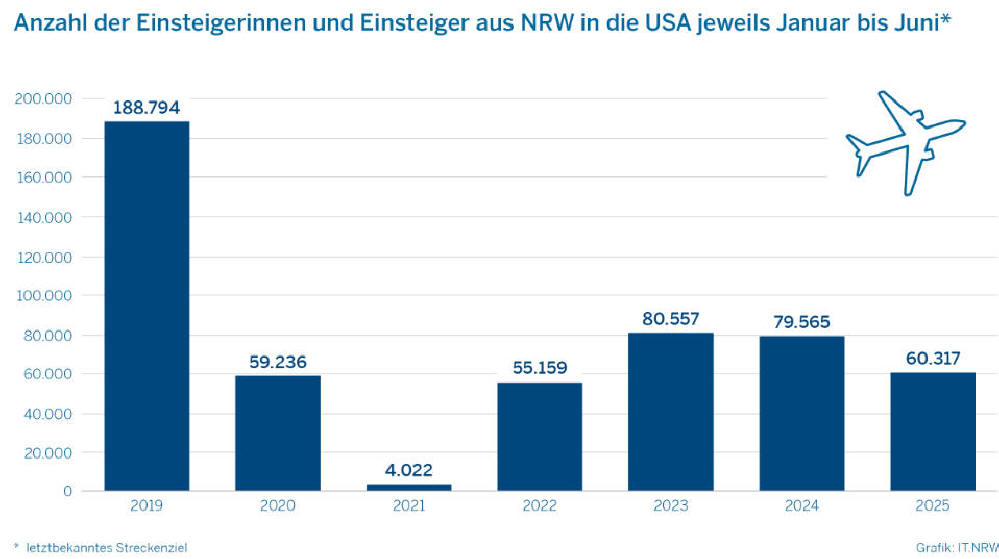

Im ersten Halbjahr 2025 sind von den sechs

Hauptverkehrsflughäfen in Nordrhein-Westfalen rund 60.300

Flugpassagiere in die USA geflogen. Wie das Statistische Landesamt

mitteilt, ist die Anzahl der Flugpassagiere in die USA in den

letzten beiden Jahren rückläufig. So flogen im ersten Halbjahr

dieses Jahres rund 24 % weniger Passagiere als im gleichen Zeitraum

2024 bzw. 25 % weniger als im ersten Halbjahr 2023 in die USA.

Zwischen Januar und Juni des Vor-Corona-Jahres 2019 waren mehr als

drei Mal so viele Passagiere von NRW in die USA geflogen als im

ersten Halbjahr 2025.

Flughafen Düsseldorf Spitzenreiter unter den NRW-Flughäfen

Bei Betrachtung der sechs Hauptverkehrsflughäfen in NRW sticht der

Düsseldorfer Flughafen besonders heraus: Jeweils im ersten Halbjahr

der letzten sieben Jahre sind etwa 88 bis 97 % aller Passagiere, die

von NRW in die USA geflogen sind, von Düsseldorf gestartet.

Von den Flughäfen Köln/Bonn und Münster/ Osnabrück starteten im

selben Zeitraum gerade einmal 1 bis 6 %, der Flughafen

Paderborn/Lippstadt lag bei maximal 1,6 %. Die Flughäfen Dortmund

und Niederrhein spielten beim Flugziel USA hingegen keine Rolle.

Fracht- und Postverkehr in USA hat um 8,6 % zugenommen

Im

Fracht- und Postverkehr per Flugzeug von NRW in die USA sind im

ersten Halbjahr 2025 etwa 66.500 Tonnen Güter befördert worden. Dies

entspricht einer Steigerung von 8,6 % im Vergleich zum

Vorjahreszeitraum und einer Abnahme von 1,3 % gegenüber dem 1.

Halbjahr 2023.

Der einzige Flughafen in NRW, von dem aus in

den Jahren 2024 und 2025 Fracht- und Postgüter in die USA geflogen

wurden, war der Flughafen Köln/Bonn. In den Jahren 2019, 2020 sowie

2023 hatte vom Flughafen Düsseldorf ebenfalls Fracht- und

Postverkehr in die USA stattgefunden.

NRW: 47.040 Menschen erhielten 2024 Hilfen für Blinde

und Gehörlose

* Häufigste Hilfeleistung war das

Blindengeld

* Zahl der Menschen mit Bezug von Blindengeld und

Hilfe für hochgradig Sehbehinderte weiter rückläufig

* Zahl der

Personen mit Bezug von Hilfe für Gehörlose leicht gestiegen

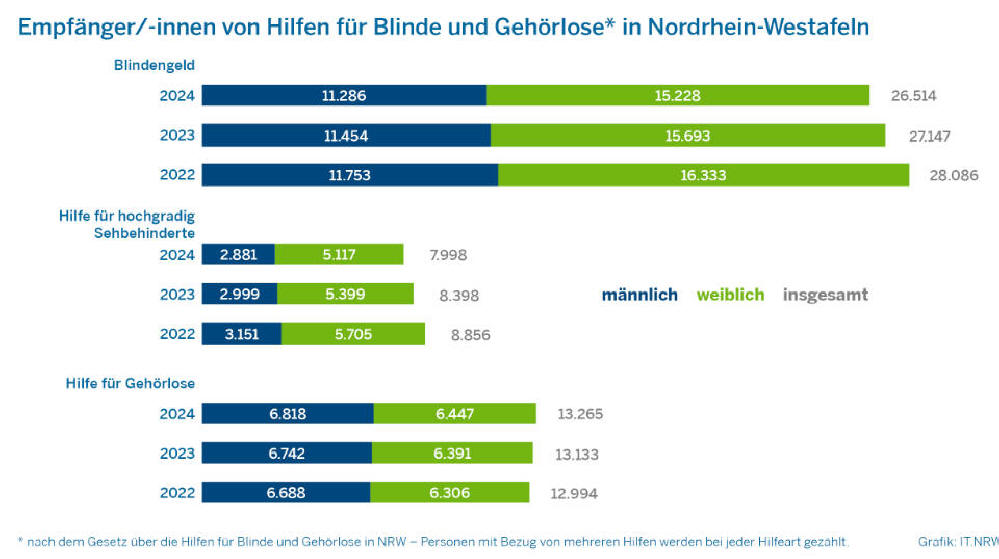

Im Jahr 2024 erhielten in Nordrhein-Westfalen 47.040 Menschen

Leistungennach dem Gesetz über die Hilfen für Blinde und Gehörlose

(GHBG). Wie das Statistische Landesamt anlässlich des Tags des

weißen Stocks am 15. Oktober 2025 mitteilt, war mit 26.514

Leistungsbeziehenden das Blindengeld die am häufigsten erbrachte

Leistung.

Blinde Menschen haben in Nordrhein-Westfalen Anspruch auf

Blindengeld zum Ausgleich der durch die Blindheit bedingten

Mehraufwendungen. Zudem können Menschen, deren Seh- oder Hörvermögen

massiv herabgesetzt ist, einen finanziellen Ausgleich beantragen.

Zahl der Menschen mit Bezug von Blindengeld und Hilfe für hochgradig

Sehbehinderte rückläufig 2024 haben 2,3 % weniger Menschen

Blindengeld erhalten als im Vorjahr.

Hilfe für hochgradig

Sehbehinderte bezogen 7.998 Personen. Auch hier gab es einen

Rückgang: 2024 lag die Zahl der Personen mit Bezug dieser Leistung

um 4,7 % niedriger als 2023. Eine Ursache für den Rückgang der Zahl

der Empfängerinnen und Empfänger von Blindengeld und der Hilfe für

hochgradig Sehbehinderte dürfte in einer verbesserten

augenärztlichen Versorgung liegen.

Zahl der Personen mit

Bezug von Hilfe für Gehörlose leicht gestiegen

Während die Zahl

der Empfängerinnen und Empfänger von Blindengeld und Hilfe für

hochgradig Sehbehinderte zurückging, zeigte sich bei der Hilfe für

Gehörlose ein entgegengesetzter Trend: 2024 erhielten 13.265

Personen diese Leistung, ein Plus von 1,0 % im Vergleich zum

Vorjahr.

Beim Blindengeld stellten die Empfängerinnen mit

57,4 % die Mehrheit. Bei der Hilfe für hochgradig Sehbehinderte

waren knapp zwei Drittel (64,0 %) der Leistungsbeziehenden weiblich.

Bei der Hilfe für Gehörlose waren dagegen die Empfänger mit 51,4 %

knapp in der Überzahl.

Ausgaben für Hilfen für Blinde und

Gehörlose leicht gesunken

Die Nettoausgaben für Hilfen für

Blinde und Gehörlose beliefen sich 2024 insgesamt auf 154,2

Millionen Euro und lagen damit um 0,3 % unter dem Vorjahreswert. Der

größte Teil der Nettoausgaben entfiel mit 135,5 Millionen auf das

Blindengeld. 6,6 Millionen Euro wurden für die Hilfe für hochgradig

Sehbehinderte aufgebracht und 12,1 Millionen Euro für die Hilfe für

Gehörlose.