|

'Tagesaktuell' - Redaktion Harald Jeschke | Sonderseiten |

• Sitemap •

Archiv

• 42. Kalenderwoche:

15. Oktober

•

Baustellen •

DVG-Umleitung •

Bahn-VRR

Donnerstag, 16. Oktober 2025

Stahl sichern, Jobs schützen, Zukunft bauen – Mahmut Özdemir

unterstützt das neue Stahlpapier der SPD-Bundestagsfraktion

Die SPD-Bundestagsfraktion hat am 14 Oktober 2025 ihr

Positionspapier zur Zukunft der deutschen Stahlindustrie

beschlossen. Damit sendet die Fraktion ein klares Signal: Die

Zukunft des Stahls in Deutschland und Europa entscheidet sich jetzt,

und die SPD setzt sich für den Erhalt der Arbeitsplätze sowie für

den ökologischen Umbau der Branche ein.

„Die Fakten liegen

auf dem Tisch und nun muss die Bundesregierung handeln“, erklärt

Mahmut Özdemir, MdB, SPDBundestagsabgeordneter aus Duisburg. „Stahl

ist die Grundlage unserer industriellen Wertschöpfung. Wer über die

Zukunft des Industriestandorts Deutschland spricht, muss über Stahl

sprechen, und zwar über Stahl, der klimafreundlich produziert wird.“

Die

SPD-Bundestagsfraktion fordert, die Wettbewerbsbedingungen der

Stahlindustrie durch wirksamen Außenhandelsschutz, einen fairen

Industriestrompreis und die spürbare Senkung der Stromkosten zu

verbessern. Ebenso sei der beschleunigte Aufbau einer

leistungsfähigen Wasserstoffinfrastruktur entscheidend, um den Weg

hin zu grünem Stahl zu ebnen.

Parallel müsse die Schaffung

grüner Leitmärkte erfolgen, damit klimafreundlicher Stahl am Markt

eine echte Perspektive hat und dauerhaft bestehen kann. „Gerade für

Duisburg, wo das Herz der deutschen Stahlindustrie schlägt, ist

dieser Wandel von existenzieller Bedeutung“, betont Mahmut Özdemir,

MdB. „

Zehntausende Menschen arbeiten hier direkt oder

indirekt in der Stahlproduktion, und eine ganze Region hängt an der

Branche – von den Beschäftigten über ihre Familien bis hin zu

Handwerksbetrieben und Zulieferern. Duisburg ist nicht nur ein

Standort, Duisburg ist Stahlstadt.

Deshalb ist es wichtig,

dafür zu sorgen, dass auch künftig in Duisburg Stahl

klimafreundlich, wettbewerbsfähig und zukunftsfest produziert wird.

Die SPD-Bundestagsfraktion unterstützt die Beschäftigten und

Betriebsräte bei diesem Weg und setzt sich für die

Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit der Stahlwerke sowie für den

Erhalt der Arbeitsplätze ein. Die Beschäftigten in Duisburg werden

dabei nicht im Stich gelassen.“

Mit dem Beschluss des

Stahlpapiers bekräftigt die Fraktion ihre Verantwortung für die

Menschen in Duisburg und für Industriearbeitsplätze in ganz

Deutschland. Es geht nicht nur um den Schutz einer Schlüsselbranche,

sondern auch um die strategische Unabhängigkeit Deutschlands in

Zeiten globaler Umbrüche. Damit weiterhin überwiegend deutscher und

europäischer Stahl in Autos, Brücken und Gebäuden verbaut wird, sind

jetzt entschlossene politische Maßnahmen notwendig.

Regionales Trainingszentrum der Polizei in Duisburg eingeweiht

Polizisten und Polizistinnen bestmöglich auf Einsätze vorzubereiten,

wurde jetzt das neue Regionale Trainingszentrum der Polizei in

Duisburg-Beeckerwerth eingeweiht. Auf einem Areal von knapp 17.000

Quadratmetern gibt es Räumlichkeiten u.a. für theoretische

Schulungen und eine Trainingshalle für Extrem- und Krisenszenarien.

In der Raumschießanlage können die Beamten dank

Videoprojektion unter realitätsnahen Bedingungen üben. Das Zentrum

wird auch von den Behörden aus Wesel, Kleve und Krefeld genutzt. idr

Deutsche arbeiten weniger / Vor allem Männer haben Arbeitszeiten

verkürzt

Die individuellen Arbeitszeiten der Deutschen

sinken: 2023 lag die durchschnittliche Wochenarbeitszeit bei 34,6

Stunden, 2012 waren es noch 34,9 Stunden. Gleichzeitig waren mehr

Menschen erwerbstätig; in der Folge wurde von den Beschäftigten mehr

Arbeitszeit erbracht als jemals zuvor seit der Wiedervereinigung.

Zu diesen Ergebnissen kommt der aktuelle Arbeitszeitmonitor

des Instituts Arbeit und Qualifikation (IAQ) der Universität

Duisburg-Essen. Insbesondere Männer haben in den letzten Jahren ihre

Arbeitszeiten verkürzt. Sie arbeiteten 2023 durchschnittlich 1,1

Stunden weniger als 2012. Der Anteil der Teilzeitbeschäftigten an

der Gesamtbevölkerung erhöhte sich kontinuierlich von 27,2 auf 30,9

Prozent.

Teilzeitarbeit wächst aktuell vor allem in

Beschäftigtengruppen, in denen Teilzeitarbeit lange Zeit nicht

verbreitet war, etwa bei Vätern, Hochqualifizierten sowie

Beschäftigten ohne Kinderbetreuungsverpflichtungen im mittleren

Alter. idr

Erstes Forum für Immobilieneigentümerinnen

und -eigentümer aus Marxloh und Alt-Hamborn

Die Stadt

Duisburg und Duisburg Business & Innovation (DBI) laden alle

interessierten Immobilieneigentümerinnen und -eigentümer aus Marxloh

und Alt-Hamborn zu einem Forum in den Campus Marxloh (An der

Paulskirche 6, 47169 Duisburg) ein.

Die Veranstaltung findet

am Mittwoch, 5. November, von 18 bis 20.30 Uhr im Rahmen des

Programms „Stark im Norden“ statt. Thematisch widmet sich das erste

Treffen dieser Art den Herausforderungen und Chancen des

Immobilienbesitzes in den beiden Stadtteilen.

Es finden

sowohl Informationsvorträge als auch ein offener Beratungsmarkt zu

Themen wie energetischer Sanierung, Leerstandsmanagement,

Nachhaltigkeit sowie verschiedenen Förderprogrammen statt. Darüber

hinaus bietet das Forum Gelegenheit zum Austausch und zur Vernetzung

untereinander und soll somit einen wichtigen Beitrag zur gemeinsamen

Weiterentwicklung der beiden Stadtteile im Duisburger Norden

leisten.

Bei Interesse an einer Teilnehme wird um Anmeldung

per E-Mail an althamborn@du-starkimnorden.de oder

marxloh@du-starkimnorden.de gebeten.

Ab 2028:

Energieeffizientere Ladegeräte für Laptops, Smartphones und andere

elektronische Geräte

Viele der gängigsten elektronischen

Geräte werden künftig energieeffizienter, weniger umweltschädlich

und verbraucherfreundlicher. Eine entsprechende Änderung der

Ökodesign-Anforderungen für externe Netzteile (external power

supplies, EPS) hat die Europäische Kommission angenommen.

Die

Entscheidung ist Teil der Bemühungen hin zu einem gemeinsamen

Ladegerät für elektronische Geräte. Sie sieht neben höheren

Energieeffizienzstandards auch eine größere Interoperabilität vor,

beispielsweise durch obligatorische USB-C-Anschlüsse für alle

USB-Ladegeräte für Geräte wie Laptops, Smartphones, Router und

Computermonitore.

Dan Jørgensen, EU-Kommissar für Energie

und Wohnungswesen, erklärte: „Gemeinsame Ladegeräte für unsere

Smartphones, Laptops und andere Geräte, die wir täglich verwenden,

sind ein kluger Schachzug: die Verbraucherinnen und Verbraucher

stehen an erster Stelle, gleichzeitig werden Energieverschwendung

und Emissionen reduziert werden.“

Die Regeln werden Ende 2028

in Kraft treten; die Hersteller haben also drei Jahre Zeit, um sich

auf die Änderungen vorzubereiten.

Einsparpotential von 100

Millionen Euro pro Jahr

Es wird erwartet, dass die Änderungen bis

2035 jährliche Einsparungen von rund 3 Prozent des Energieverbrauchs

während eines EPS-Lebenszyklus bewirken, die Treibhausgasemissionen

um 9 Prozent und die Schadstoffemissionen um 13 Prozent sinken

werden. Für die Verbraucher bedeutet dies Einsparpotenziale von rund

100 Millionen Euro pro Jahr.

Neues Logo

Darüber hinaus

wird ein neues gemeinsames EU-Ladegerät-Logo den Verbrauchern

helfen, kompatible Geräte zu identifizieren und fundierte

Entscheidungen zu treffen. Diese Initiative baut auf früheren

Bemühungen zur Standardisierung von Ladeanschlüssen und

-technologien für elektronische Geräte auf.

Elektromobilität: EnBW treibt HyperNetz-Ausbau mit zwei

neuen Schnellladeparks in Nordrhein-Westfalen voran

EnBW

startet Bau von Schnellladeparks für Elektroautos in

Duisburg-Neumühl und Büren-Geseke - insgesamt 24 neue

Schnellladepunkte direkt an der Autobahn

Ein Ausflug von

Dortmund über Duisburg in die Niederlande oder nach Osten in

Richtung Kassel: Für E-Auto-Fahrer*innen wird das Ladeangebot auf

diesen prominenten Routen durch Nordrhein-Westfalen noch einmal

attraktiver. Die EnBW Baden-Württemberg AG, Betreiberin des größten

Schnellladenetzes für Elektroautos in Deutschland, hat kürzlich mit

dem Bau von zwei neuen Schnellladeparks begonnen.

Die beiden Ladestandorte in direkter Autobahnlage an der A 42 bei

Duisburg-Neumühl sowie an der A 44 bei Büren-Geseke werden jeweils

mit zwölf gleichzeitig nutzbaren Schnellladepunkten bestückt, und

unterstützen somit gezielt den elektrifizierten Individualverkehr

auf der Langstrecke quer durch Nordrhein-Westfalen.

Schnellladeparks der höchsten Leistungsklasse

Sowohl in

Duisburg-Neumühl als auch in Büren-Geseke entstehen

Schnellladepunkte der aktuell höchsten Leistungsklasse mit einer

Ladeleistung von bis zu 400 Kilowatt (kW). Nutzer*innen können ihr

E-Auto, je nach Kapazität des Fahrzeugs, während eines 15-minütigen

Ladestopps somit mit bis zu 400 Kilometern Reichweite beladen. Die

EnBW-Schnellladeparks werden mit 100 Prozent Ökostrom betrieben. Als

vollständig überdachte Ladeparks bieten beide Standorte zudem

höchsten Ladekomfort auch bei schlechter Witterung.

„Mit

Ladeparks wie diesen setzt die EnBW konsequent ihre Ausbaustrategie

einer flächendeckenden Ladeinfrastruktur in Deutschland fort. Das

EnBW HyperNetz bauen wir strategisch an Verkehrsknotenpunkten aus:

beispielsweise wie hier direkt an der Autobahn, und somit perfekt

für Fernreisen oder Pendler*innen“, erklärt Volker Rimpler, der als

Technischer Leiter für Elektromobilität bei der EnBW mobility+ den

Bau neuer Ladeinfrastruktur verantwortet. „Wie gewohnt werden auch

die beiden neuen Ladeparks nach nur kurzer Bauzeit bereits im

Verlauf des Herbsts in Betrieb gehen.“

EnBW HyperNetz: bis zu

20.000 Schnellladepunkte bis 2030

Die EnBW, eines der größten

integrierten Energieunternehmen in Deutschland und Europa, errichtet

deutschlandweit das EnBW HyperNetz und ist ein führender Treiber der

Mobilitätswende. Mit über 7.000 Schnellladepunkten an rund 1.500

Standorten betreibt sie schon heute das größte Schnellladenetz für

Elektroautos in Deutschland. Bis zum Jahr 2030 ist ein Ausbau auf

20.000 gleichzeitig nutzbare Schnellladepunkte für Elektroautofahrer

aller Marken geplant.

Der aktuell mit 52 Ladepunkten größte

EnBW-Schnellladepark Deutschlands steht ebenfalls in

Nordrhein-Westfalen, in Kamen. Aktuell betreibt die EnBW im

bevölkerungsreichsten Bundesland der Republik drei große eigene

Ladeparks sowie über 700 Schnellladestationen mit jeweils zwei

Ladepunkten an rund 350 Partner-Ladestandorten, beispielsweise im

Einzelhandel. Erst im September eröffnete in Essen-Kray/NRW im Zuge

der EnBW-Strategie „Laden an Läden“ der insgesamt 400. Ladestandort

Deutschlands in Kooperation mit der REWE Group.

Fakten zum

Schnellladepark in Duisburg-Neumühl:

12 HPC-Ladepunkte mit bis zu

400 kW Leistung

Anbindung an A 42 (Anschlussstelle 7

Duisburg-Neumühl)

Solardach mit 18,55 kWp -

Link zu Google Maps

Fakten zum

Schnellladepark in Büren-Geseke:

12 HPC-Ladepunkte mit bis zu 400

kW Leistung

Anbindung an A 44 (Anschlussstelle 59 Geseke)

Solardach mit 18,55 kWp -

Link zu Google Maps

Elektromobilität bei der EnBW

Die EnBW Energie

Baden-Württemberg AG ist mit über 30.000 Mitarbeiter*innen eines der

größten Energieunternehmen in Deutschland und Europa und versorgt

rund 5,5 Millionen Kund*innen mit Strom, Gas und Wasser sowie mit

Energielösungen und energiewirtschaftlichen Dienstleistungen.

Im

Bereich E-Mobilität hat sich die EnBW in den vergangenen Jahren zu

einer Marktführerin entwickelt und deckt als Full-Service-Anbieterin

mit ihren Tochterunternehmen die komplette Bandbreite ab: von der

Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen über den Auf- und

Ausbau sowie den Betrieb von Ladeinfrastruktur bis zu digitalen

Lösungen für Verbraucher*innen.

Die Netze BW als

unabhängiges EnBW-Tochterunternehmen sorgt darüber hinaus für den

sicheren Betrieb von Verteilnetzen. Als einer der deutschen

Marktführer für Heimspeicher und Photovoltaik-Anlagen verknüpft das

Unternehmen zudem Solar-, Speicher- und Stromcloud-Lösungen mit

Elektromobilitätsangeboten zu einem kompletten Energie-Ökosystem für

seine Kund*innen.

„Unsere Energie Bewegt Was“ – so lautet das

Motto der neuen Markenkampagne der EnBW. Erfahren Sie mehr:

www.enbw.com/markenkampagne

Das EnBW HyperNetz® bietet Autofahrer*innen Zugang zu mehr als

800.000 Ladepunkten in Europa. Die EnBW mobility+ App findet überall

dort stets die nächste Lademöglichkeit. Autofahrer*innen können über

die App auch bequem und kontaktlos bezahlen. Nach einer einmaligen

Registrierung können Kund*innen zudem an den meisten EnBW-eigenen

Schnellladepunkten einfach ihr Fahrzeug anschließen und direkt

losladen. An allen Ladepunkten im EnBW HyperNetz gelten transparente

Preise je Kilowattstunde.

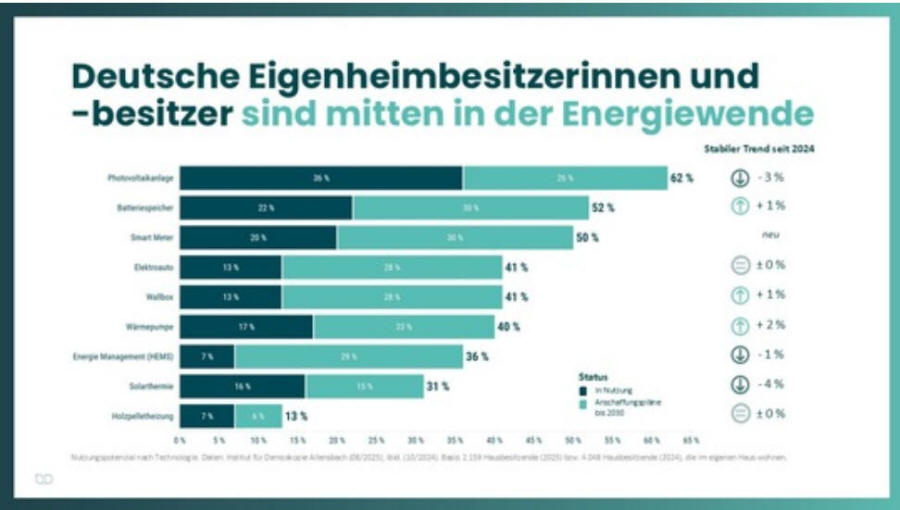

Umfrage -

Eigenheimbesitzer treiben die Energiewende voran

Über

alle Parteigrenzen hinweg sind Deutschlands Eigenheimbesitzerinnen

und -besitzer bereit, privat in Photovoltaik, Wärmepumpen und

E-Autos zu investieren. Das ist das Ergebnis einer Umfrage unter

mehr als 2.000 selbstnutzenden Hauseigentümerinnen und -eigentümern,

die das Institut für Demoskopie Allensbach im Auftrag der Initiative

Klimaneutrales Deutschland (IKND) im August 2025 durchgeführt hat.

Aus Sicht der IKND muss nun die Politik für verlässliche

Rahmenbedingungen sorgen und deutlich machen: Investitionen in die

Energiewende lohnen sich.

© Initiative Klimaneutrales Deutschland

- Die

Eigenheimbesitzerinnen und -besitzer, die bereits klimafreundliche

Technologien nutzen, haben derzeit im Schnitt 2,6 der neun

abgefragten Technologien in Anwendung (Photovoltaik, Wärmepumpe,

E-Auto, Batteriespeicher, Smart Meter, Wallbox, Energie Management

(HEMS), Solarthermie, Holzpelletheizung).

- Mehr als 80

Prozent der Befragten könnten bis 2030 mindestens eine

emissionssparende Technologie nutzen.

- Nutzungs- sowie

Anschaffungspläne sind stabil: Bis 2030 könnten rund zwei Drittel

der Eigenheimer eine PV-Anlage nutzen, vier von zehn jeweils eine

Wärmepumpe oder ein E-Auto.

- Aber: Die Investitionsfähigkeit ist

unzureichend, vor allem bei kleinen und mittleren Einkommen.

-

Photovoltaik ist die Schlüsseltechnologie für die private

Energiewende.

Im Vergleich zur ersten Allensbach-Umfrage im

Auftrag der IKND vor einem Jahr zeigt die aktuelle Studie: Die

Nutzungs- und Anschaffungspläne der Eigenheimbesitzerinnen und

-besitzer sind stabil. Trotz des Endes der Ampelkoalition und ihrer

Klimaschutzpolitik sowie der zahlreichen Änderungen in der Energie-

und Verkehrspolitik, die Schwarz-Rot ankündigt hat, sind die

Menschen weiter bereit, privat in klimafreundliche Technologien zu

investieren.

Das Nutzerpotenzial – also, die Nutzerinnen und

Nutzer sowie diejenigen, die eine Investition planen – liegt bis

2030 bei 82 Prozent der Eigenheimbesitzerinnen und -besitzer. Dann

könnten rund zwei Drittel der Eigenheimer eine PV-Anlage nutzen,

während jeweils vier von zehn eine Wärmepumpe oder ein E-Auto haben

könnten. Wer klimafreundliche Technologien einsetzt, nutzt im

Durchschnitt 2,6 der neun abgefragten Möglichkeiten.

„Die

Nutzung klimafreundlicher Technologien in privaten Eigenheimen ist

mittlerweile weit verbreitet und weitere erhebliche Potenziale sind

zu erkennen“, sagt Dr. Steffen de Sombre, Projektleiter, Institut

für Demoskopie Allensbach. „Bemerkenswert ist, dass Nutzung und

Anschaffungspläne erstaunlicherweise kaum mit den politischen

Überzeugungen zusammenhängen: Auch die Mehrheit der AfD-Wählerinnen

und -Wähler unter den Eigenheimbesitzerinnen und -besitzer nutzt

oder plant PV-Anlagen. Fast jede dritte befragte Person unter den

AfD-Wählerinnen und -Wählern besitzt ein Elektroauto oder plant

dessen Anschaffung.“

Die Umfrage zeigt auch: Die

Investitionsbereitschaft ist hoch, hängt aber stark vom Einkommen

ab. Eigenheimbesitzerinnen und -besitzer kommen aus der Mitte der

Gesellschaft, mehr als zwei Drittel verfügen über ein kleines bis

mittleres Einkommen. Entsprechend deutlich sind die Unterschiede bei

der Höhe der möglichen Eigeninvestitionen und dem gewünschten Bedarf

an staatlicher Unterstützung.

Für den Kauf einer Wärmepumpe

sind die Befragten mit einem Haushaltsnettoeinkommen unter 2.500

Euro monatlich durchschnittlich bereit, 11.000 Euro zu zahlen.

Befragte mit 5.000 Euro und höher können fast 21.000 Euro

investieren. Bei den niedrigen Einkommen geben 81 Prozent an,

staatliche Unterstützung für den Kauf einer Wärmepumpe zu benötigen,

bei den Befragten mit einem Einkommen von 2.500 Euro bis 5.000 Euro

sind es 60 Prozent.

Bei E-Autos ist die

Investitionsbereitschaft höher. Während Haushalte mit einem

Monatseinkommen von unter 2.500 Euro bereit sind, rund 18.000 Euro

zu investieren, sind es knapp 29.000 Euro bei einem höheren

Einkommen. Insgesamt sind 43 Prozent der Eigenheimbesitzerinnen und

-besitzer dabei auf Förderung angewiesen, bei niedrigem Einkommen

mehr als 60 Prozent, bei mittleren Einkommen knapp die Hälfte, und

bei höheren Einkommen über 5.000 Euro noch fast jeder Dritte.

Ein weiteres Fazit aus der Umfrage: Photovoltaik bleibt die

Schlüsseltechnologie für die private Energiewende. Wer bereits eine

Photovoltaik-Anlage besitzt, investiert wahrscheinlicher auch weiter

in klimafreundliche Technologien.

„Die Umfrage belegt:

Photovoltaik ist entscheidend für weitere Anschaffungen wie E-Auto,

Speicher oder Wärmepumpe. Ohne private Photovoltaik-Anlagen wird

Deutschland also seine Klimaziele nicht erreichen können“, sagt

Carolin Friedemann, Gründerin und Geschäftsführerin der Initiative

Klimaneutrales Deutschland.

„Die Eigenheimbesitzerinnen und

-besitzer brauchen Klarheit von der Bundesregierung. Sie müssen

wissen, welche Investitionsentscheidungen sich für sie lohnen. Sie

erwarten Planungssicherheit und verlässliche staatliche

Unterstützung.“

Mit der DVG sicher durch den Herbst

Wenn die

Blätter fallen, kann es für den Schienenverkehr rutschig werden: In

den Herbstmonaten stellt Laub auf den Gleisen und zwischen den

Weichen eine besondere Herausforderung dar. Die Duisburger

Verkehrsgesellschaft AG (DVG) ergreift deshalb umfangreiche

Maßnahmen, um den Betrieb auch in den Herbstmonaten zuverlässig

aufrechtzuerhalten.

Fotos Duisburger Verkehrsgesellschaft AG

In der Hauptlaubzeit – meist von Mitte Oktober bis Ende November

– sind täglich mehrere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Einsatz,

um Schienen, Weichen und Haltestellen von Laub zu befreien. „Der

Herbst stellt den Schienenverkehr jedes Jahr aufs Neue vor

Herausforderungen“, sagt Dr. Susanne Haupt, Hauptabteilungsleiterin

Infrastrukturmanagement bei der DVG.

„Mit moderner Technik,

präventiver Wartung und einem erfahrenen Team sorgen wir dafür, dass

unsere Fahrgäste auch in dieser Jahreszeit sicher und pünktlich

ankommen.“ Besonders laubanfällige Streckenabschnitte werden

regelmäßig kontrolliert.

Laub als Gefahr für die Haftung

Feuchtes Laub wird unter den Rädern der Bahnen zu einem glatten,

schmierigen Film. Das verringert die Haftung zwischen Rad und

Schiene – die Folge können verlängerte Bremswege und Schwierigkeiten

beim Anfahren sein. Um die Sicherheit und Pünktlichkeit zu

gewährleisten, kommt in der Herbstsaison ein gezielter Einsatzplan

im Kampf gegen das Laub zum Tragen.

Sand für mehr Grip

Die Sandkästen in den Bahnen sind stets mit ausreichend Sand

befüllt. Dabei füllen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über eine

Klappe Sand für besseren Grip der Eisenräder auf den Schienen ein –

so wird eine optimale Bremswirkung sichergestellt. Das entsprechend

ausgebildete Fahrpersonal kann über die Sandanlagen bei glatter

Schiene Sand vor die Räder streuen. Die Sandanlagen, die sich in den

Fahrzeugen befinden, streuen zudem automatisch Sand vor die Räder

der Bahn.

Der Sand erhöht die Reibung zwischen Radreifen

und Gleis, sodass die Bahn nicht so leicht ins Rutschen kommen kann.

Auch bei Gefahrenbremsungen kommt der Sand automatisch zum Einsatz.

Auf dem Gelände am Betriebshof Grunewald steht ein Silo, das rund 15

Tonnen Sand fasst. Im Jahr benötigt die DVG etwa 210 Tonnen Sand.

Bei schlechten Witterungsverhältnissen passt das Fahrpersonal die

Fahrweise entsprechend an.

Schienenschleifwagen im

Dauereinsatz

Ergänzend setzt die DVG auch ihren

Schienenschleifwagen ein. Das Fahrzeug reinigt die

Schienenoberflächen mechanisch, entfernt Ablagerungen und sorgt für

einen optimalen Kontakt zwischen Rad und Schiene. Das orangefarbene

Fahrzeug ist 36 Tonnen schwer, etwa 13 Meter lang und 2,20 Meter

breit. In der Mitte des Fahrzeugs sitzt das Schleifgestell: Sechs

Schleifsteine pro Seite werden über Hydraulikzylinder auf die

Schienen gedrückt, mit Wasser gekühlt und reinigen so die Schiene.

Im Fahrsimulator sämtliche Witterungsbedingungen üben

Auch

die Fahrsimulatoren der DVG unterstützen das Fahrpersonal dabei,

sich auf schwierige Situationen und außergewöhnliche

Wetterbedingungen vorzubereiten, um im Ernstfall gut reagieren zu

können. Sämtliche Witterungsbedingungen wie Regen, Nebel, Schnee,

vereiste Oberleitungen oder andere Gefahrensituationen – Fahrerinnen

und Fahrer können ohne Risiko jede Fahrt am Fahrsimulator

simulieren. So übt das Fahrpersonal in den Simulatoren auch das

Fahren bei rutschiger und glatter Schiene.

Die Weichen stets im Blick

Auch die Weichen können durch

herabfallendes Laub beeinträchtigt sein. Das Laub kann sich in die

Weichen klemmen, worauf diese dann nicht mehr richtig anlegen, also

in die endgültige Position gehen. Deshalb kann es im Herbst sein,

dass die Weichen bei Bedarf von Hand gesäubert werden müssen. Dafür

ist jedes Fahrzeug mit einem Weichenbesen ausgestattet.

„Weidwerk & Leidenschaft“

Unter diesem

Motto lädt das Johanniter-Stift Duisburg Neudorf am Mittwoch, den

26. November 2025, ab 18:00 Uhr zu einem Abend rund um das Thema:

Wald, Wild und Weingenuss in das hauseigene Restaurant in der

Wildstraße 10, 47057 Duisburg ein.

Auch in diesem Jahr erwartet die Gäste ein ausgesuchtes

Drei-Gänge-Menü, begleitet von erlesenen Weinen und stimmungsvollen

Klängen erfahrener Jäger mit ihren Jagdhörnern. In geselliger

Atmosphäre erfahren Interessierte zudem Wissenswertes über das

traditionelle Handwerk der Jagd und das Leben der Weidmannsleute.

Der Preis für das Menü beträgt 28,50 € (exklusive Getränke).

Eintrittskarten sind ab dem 20. Oktober 2025 im Vorverkauf an

der Rezeption des Seniorenstifts erhältlich (werktags zwischen 8:00

und 12:00 Uhr oder nach Terminvereinbarung). Ganz im Sinne unseres

Mottos „regional und saisonal“ beginnt die Veranstaltung um 18:30

Uhr (Einlass ab 18:00 Uhr).

Richter leben besser - Krimidinner

in Ungelsheim

Für Freitag, 17. Oktober um 19 Uhr laden

erfahrene Köchinnen und Köche aus dem Team des Projektes für Kinder

„Tischlein deck dich“ der Evangelischen Versöhnungsgemeinde

Duisburg-Süd wieder zu einem Krimidinner ins Ungelsheimer

Gemeindezentrum ein. Zwischen den Gängen raffiniert zubereiteter

Fastfoodvarianten liest Thorsten Schleif aus seinem Krimi „Richter

leben besser“.

Genießen können dieses Ereignis insgesamt 30

Personen. Wer noch mit dabei sein möchte, plant für das Vergnügen 32

Euro ein – die Getränke sind im Preis inbegriffen - und meldet sich

für den Kauf von max. vier Karten im Gemeindebüro bei Michaela Hahn

an (0203 76 11 20 oder evgds@ekir.de). Infos zur Gemeinde gibt es im

Netz unter www.evgds.de.

Das Projekt „Tischlein deck dich“ gibt es schon seit vielen

Jahren in der Gemeinde. Das Konzept kommt gut an: In der voll

ausgestatteten Küche des Ungelsheimer Gemeindezentrums - mit

Kochinsel, Kochplatten und Backöfen - bereiten Kinder im Alter ab

sechs Jahren im Team und unter Anleitung von erwachsenen Kochfans

aus frischen Lebensmitteln köstliche und gesunde Gerichte zu - und

verspeisen diese natürlich auch zusammen. Die Teilnahme ist

kostenlos.

Gemeindezentrum Ungelsheim (Foto: www.evgds.de).

Kirchenkneipe in Neudorf: Gemeinde lädt zum Auspannen ein

Am Freitag, 17. Oktober 2025 gibt es in der Evangelischen

Kirchengemeinde Hochfeld-Neudorf eine gute Gelegenheit zum Auspannen

und zum gemütlichen Wochenausklang: Um 18 Uhr geht es in

Gemeinschaft mit anderen beim Klönen um Gott und die Welt, denn im

Gemeindezentrum an der Gustav-Adolf-Str. 65 öffnet wieder die

Kirchenkneipe.

Engagierte, die die Aktion vorbereiten, laden

herzlich zur Begegnung ein. Infos zur Gemeinde gibt es im Netz unter

www.hochfeld-neudorf.de.

Todesursachen 2024: Immer mehr Menschen versterben an

Demenz

• 4,4 % mehr Sterbefälle aufgrund einer

Demenzerkrankung als im Vorjahr

• Herz-Kreislauf-Erkrankungen

und Krebs machen als häufigste Todesursachen mehr als die Hälfte

(56,5 %) aller Sterbefälle aus

• Zahl der Sterbefälle insgesamt

um 2 % geringer als im Vorjahr

Die Zahl der an Demenz

verstorbenen Menschen in Deutschland ist weiter gestiegen. So wurden

im Jahr 2024 nach den Ergebnissen der Todesursachenstatistik 61 927

Sterbefälle durch eine Demenzerkrankung verursacht. Wie das

Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, waren das 4,4 % mehr als

im Vorjahr und 23,2 % mehr als im zehnjährigen Durchschnitt der

Jahre 2015 bis 2024.

Demenz in ihren verschiedenen

Ausprägungen ist seit Jahren eine der häufigsten Todesursachen bei

Frauen und nimmt auch bei Männern stetig zu. So war die Zahl der an

Demenz verstorbenen Männer im Jahr 2024 mit 21 247 Verstorbenen um

27,9 % höher als im Zehnjahresdurchschnitt. Demgegenüber starben 40

680 Frauen an Demenz, das waren lediglich 20,8 % mehr als im

Durchschnitt der Jahre 2015 bis 2024.

Rund 89,1 % der im Jahr 2024 an Demenz Verstorbenen waren 80

Jahre und älter. Gegenüber dem Vorjahr stieg die Zahl der durch

Demenz verursachen Sterbefälle in der Altersgruppe ab 80 Jahren um

4,6 %. Im Vergleich zum Zehnjahresdurchschnitt war dabei der Anstieg

bei Männern ab 80 Jahren mit +32,9 % besonders stark, während der

Anstieg bei Frauen derselben Altersgruppe nur bei 22,2 % lag.

2,6 % weniger Verstorbene aufgrund von

Herz-Kreislauf-Erkrankungen als im Vorjahr Insgesamt starben im Jahr

2024 in Deutschland rund 1,01 Millionen Menschen. Das waren 2 %

weniger als im Jahr 2023 (1,03 Millionen Verstorbene). Damit sank

die Zahl der Sterbefälle im zweiten Jahr in Folge.

Die

häufigsten Todesursachen waren wie in den Vorjahren Krankheiten der

Kreislaufsysteme (339 212) und bösartige Neubildungen (230 392) – an

ihnen starben mit 56,5 % mehr als die Hälfte der Verstorbenen. Die

Sterbefälle aufgrund von bösartigen Neubildungen, hierzu zählen

sämtliche Krebsarten, blieben fast unverändert zum Vorjahr

(+0,04 %).

Bei den Krankheiten der Kreislaufsysteme, dazu zählen

unter anderem Herzinfarkt (Myokardinfarkt) und Schlaganfall, gab es

einen leichten Rückgang (-2,6 %).

Demenz bei Frauen

häufigste Todesursache, Lungenkrebs bei Männern auf Platz zwei

Krankheiten der Kreislaufsysteme und bösartige Neubildungen

dominieren die Todesursachen auch bei einer getrennten Betrachtung

nach Geschlecht: Zu den drei häufigsten Todesursachen von Männern

zählen die chronische ischämische Herzkrankheit (39 765), bösartige

Neubildungen der Bronchien und der Lunge (26 441) und der akute

Myokardinfarkt (24 875).

Die drei häufigsten Todesursachen von

Frauen waren nicht näher bezeichnete Demenz (37 109), chronische

ischämische Herzkrankheit (30 955) und Herzinsuffizienz (22 349).

Zahl der Bucheinzelhändler binnen fünf Jahren um 24

% gesunken

Die Zahl der Bucheinzelhändler in

Deutschland ist auf einen neuen Tiefstand gesunken. Gut 2 980

solcher Einzelhandelsunternehmen gab es im Jahr 2023. Das entspricht

einem Rückgang um knapp ein Viertel (24 %) innerhalb von fünf

Jahren, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) anlässlich der

Frankfurter Buchmesse vom 15. bis 19. Oktober mitteilt. Im Jahr 2018

hatte es noch rund 3 930 Unternehmen im Bucheinzelhandel gegeben.

Mögliche Gründe für die Entwicklung könnten neben steigenden Mieten

und Personalkosten auch ein geändertes Kaufverhalten sein.

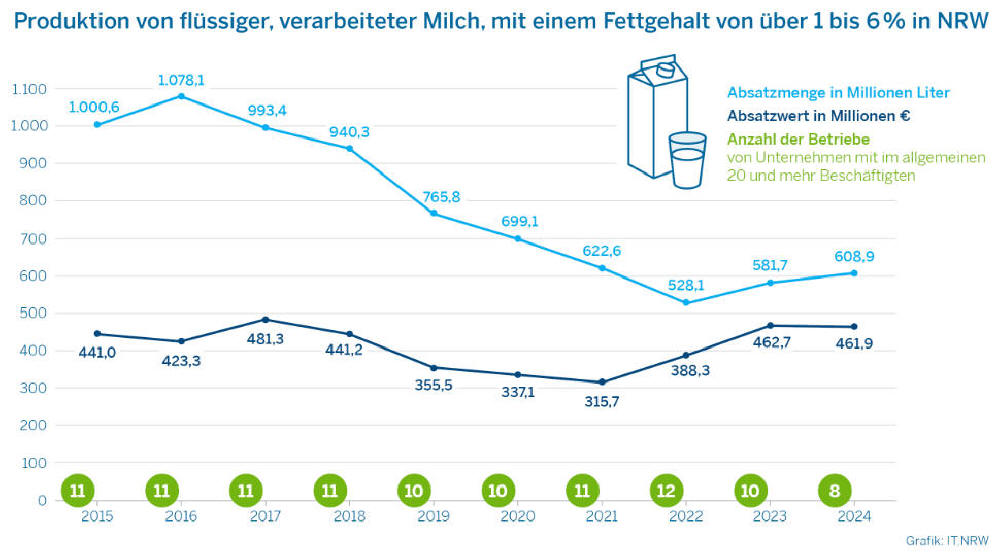

NRW-Industrie: 2024 fast 40 % weniger Milch produziert als

2015

* Absatzwert trotz Mengenrückgangs um 4,7 %

gestiegen

* NRW-Anteil lag 2024 bei 11,9 % an der

gesamtdeutschen Produktion

* Durchschnittlicher Wert je Liter

Milch seit 2015 um über 70 % gestiegen

In

Nordrhein-Westfalen sind im Jahr 2024 in acht Betrieben des

Verarbeitenden Gewerbes etwa 609 Millionen Liter Milch hergestellt

worden. Das waren 4,7 % mehr als im Vorjahr aber 39,1 % weniger als

im Jahr 2015.

Wie das Statistische Landesamt mitteilt, war der

Absatzwert mit nominal 461,9 Millionen Euro gegenüber dem Jahr 2023

nahezu unverändert (–0,2 %). Gegenüber dem Jahr 2015 stieg der

Absatzwert trotz des Mengenrückgangs um 4,7 %.

Betrachtet

wurde flüssige, verarbeitete Milch tierischen Ursprungs mit einem

Fettgehalt von über 1 bis 6 %. NRW-Anteil an gesamtdeutscher

Milchproduktion liegt bei 11,9% Im Jahr 2024 wurde bundesweit 5,1

Milliarden Liter Milch im Wert von 3,5 Milliarden Euro produziert.

Der Anteil von NRW an der gesamtdeutschen Absatzmenge lag hier bei

11,9 % und der Anteil am Absatzwert bei 13,1 %.

Durchschnittlicher Wert je Liter Milch seit 2015 um über 70 %

gestiegen

Der durchschnittliche Absatzwert je Liter Milch war

2024 mit 76 Cent um 4,6 % niedriger als im Vorjahr, aber um 72,1 %

höher als im Jahr 2015 mit damals 44 Cent je Liter.

Produktion in der ersten Jahreshälfte 2025 gestiegen

Im

ersten Halbjahr 2025 produzierten nach vorläufigen Ergebnissen

sieben nordrhein-westfälische Betriebe 309,6 Millionen Liter Milch

im Wert von 250,4 Millionen Euro. Die Absatzmenge lag damit um 1,8 %

und der nominale Absatzwert um 10,2 % über dem Vorjahreszeitraum.