|

'Tagesaktuell' - Redaktion Harald Jeschke | Sonderseiten |

• Sitemap •

Archiv

• 44. Kalenderwoche:

31. Oktober

•

Baustellen •

DVG-Umleitung •

Bahn-VRR

Samstag, 1., Sonntag, 2. November 2025

Öffentliche Bekanntmachung des neuen Flächennutzungsplans

der Stadt

Mit der heutigen öffentlichen Bekanntmachung

wird der neue Flächennutzungsplan (FNP) der Stadt Duisburg

rechtswirksam. Die Bezirksregierung Düsseldorf hatte den neuen

Flächennutzungsplan der Stadt Duisburg mit Auflagen genehmigt. Nach

sorgfältiger Prüfung der Verfahrensunterlagen wurde die

Genehmigungsurkunde am 25. August 2025 durch Regierungspräsident

Thomas Schürmann an die Stadt Duisburg übergeben.

TechnologieCampus Wedau-Nord

Das Technologie-Quartier Wedau-Nord

ist ein geplantes großes Projekt in Duisburg, das auf dem ehemaligen

Gelände des Ausbesserungswerks der Deutschen Bahn entsteht. In dem

modernen Quartier sollen Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft

gebündelt werden. Fotos Ilja Höpping / Stadt Duisburg

TechnologieCampus Wedau-Nord

Das Technologie-Quartier

Wedau-Nord ist ein geplantes großes Projekt in Duisburg, das auf dem

ehemaligen Gelände des Ausbesserungswerks der Deutschen Bahn

entsteht. In dem modernen Quartier sollen Wissenschaft, Forschung

und Wirtschaft gebündelt werden.

Waldentwicklung

Hochfeldstraße (n Rumeln-Kaldenhausen

Der am 24.02.2025 vom Rat

beschlossene FNP legt die städtebaulichen Leitlinien für die

nächsten 10 bis 15 Jahre fest.

Der FNP ist das zentrale

Planungsinstrument der Stadtentwicklung und bildet den Rahmen für

die zukünftige Nutzung von Flächen in Duisburg. Ziel ist es, eine

nachhaltige Stadtentwicklung zu sichern, den steigenden

Flächenbedarf für beispielsweise Wohnen, Arbeiten, Infrastruktur

sowie Freizeitangebote mit den Belangen des Klima- und Naturschutzes

in Einklang zu bringen und zugleich die Lebensqualität in Duisburg

weiter zu stärken.

Duisburger Dünen

Oberbürgermeister Sören Link ist vom neuen

FNP überzeugt und erklärt hierzu: „Mit dem neuen Flächennutzungsplan

setzen wir einen wichtigen Meilenstein für die Zukunft unserer

Stadt. Er ermöglicht uns, die Entwicklung Duisburgs aktiv zu

gestalten – in einer Balance zwischen Wohnraum, Wirtschaft,

Infrastruktur und Klimaschutz. Der Plan ist zugleich flexibel genug,

um auf neue Herausforderungen reagieren zu können.“

Potenzialfläche für eine mögliche Erweiterung des Schulzentrums

Biegerhof Ost in Huckingen

Der neue Flächennutzungsplan hat

einen Zeithorizont von rund 15 Jahren, bleibt aber dynamisch: Er

wird künftig an neue Erfordernisse angepasst und bei Bedarf

fortgeschrieben. Insgesamt flossen in das Verfahren rund 580

Stellungnahmen von Bürgerinnen und Bürgern sowie circa 250 Beiträge

von Behörden und Trägern öffentlicher Belange ein. Alle

Informationen zum Flächennutzungsplan sind online auf

www.duisburg.de/fnp einzusehen.

Duisburg erneut als

„Fairtrade-Stadt” ausgezeichnet

Duisburg erfüllt auch

weiterhin die Kriterien für einen fairen Handel und erhält daher für

die nächsten zwei Jahre erneut die Auszeichnung „Fairtrade-Stadt“.

Die Kampagne steht für das Engagement vieler Akteurinnen und

Akteure, die sich vor Ort für einen fairen Handel einsetzen. „Ich

freue mich sehr über die Titelerneuerung und das stetige Engagement

der Fairtrade-Stadt Duisburg Gruppe.

Viele Menschen, auch

aus dem Ehrenamt, ziehen hier an einem gemeinsamen Strang für dieses

wichtige Thema“, so Beigeordnete Linda Wagner, Dezernentin für

Umwelt- und Klimaschutz, Gesundheit, Verbraucherschutz und Kultur

der Stadt Duisburg. Bereits seit 2013 erfüllt Duisburg alle

Kriterien der Kampagne für den Fairen Handel. Eine Steuerungsgruppe,

bestehend aus Stadtverwaltung, Politik, Vereinen, Kirchen,

Gastronomie, Schulen und weiteren Institutionen, koordiniert alle

Aktivitäten.

„Ein wichtiges Ziel ist es, das Bewusstsein für

den fairen Handel in Duisburg gemeinsam mit den vielen engagierten

Akteurinnen und Akteuren des fairen Handels weiter auszubauen“,

betont André Spans vom Umweltamt und Koordinator der

Steuerungsgruppe Fairtrade-Stadt Duisburg.

Neben fair

gehandelten Produkten, die beispielsweise im Einzelhandel und in

gastronomischen Betrieben angeboten werden, fanden in den

vergangenen zwei Jahren auch zahlreiche Veranstaltungen zum Thema

"Fairer Handel" statt. Dazu zählen etwa das „Fair Fashion Forum Ruhr

- NRW", der jährlich stattfindende „Umweltmarkt & Eine-Welt-Bazar",

die „Faire Woche“, Vorträge oder auch Schulaktionen.

Zudem

vermitteln die Duisburger „Fairtrade-Schools“ und die „Faire Kitas“

den Jüngeren, weshalb das Engagement für den Fairen Handel wichtig

ist. Weitere Informationen zur „Fairtrade-Stadt“ sowie die Urkunde

von Fairtrade Deutschland e. V. finden sich auf der städtischen

Internetseite unter

https://duisburg.de/fairtradestadt.

Dort gibt es unter

anderem auch den „Kundenkompass“, in dem Gastronomiebetriebe, Cafés

und Einzelhändler gelistet sind, die faire Produkte in Duisburg

anbieten. Außerdem stehen dort Informationen für Schulen, Kitas und

Händler zur Verfügung, die sich ebenfalls an der Fairtrade- Kampagne

beteiligen möchten.

„Simply the Best“: Briefmarke

erinnert an Tina Turner

Deutsche Post erweitert

Sonderbriefmarken-Serie „Legenden der Pop-/ Rockmusik“ um die „Queen

of Rock’n’Roll“ - Marke ab 3. November in Postfilialen und online

erhältlich

Die Deutsche Post ehrt Tina Turner mit einer

eigenen Sonderbriefmarke. Die „Queen of Rock’n’Roll“ wird nach Jimi

Hendrix (2023) und Freddie Mercury (2024) die erste Musikerin, die

Teil der Briefmarken-Serie „Legenden der Pop-/Rockmusik“ wird. Damit

würdigt die Deutsche Post die großen Erfolge des Weltstars, der auch

in Deutschland sehr populär war.

Songs wie “Nutbush City Limits", "The Best", "What's Love Got to Do

with It" und "GoldenEye” schafften es in die Top 10 der deutschen

Charts, „We Don't Need Another Hero" landete 1985 - vor 40 Jahren -

sogar auf Platz 1. Zudem füllte Tina Turner hierzulande die größten

Konzerthallen, zuletzt auf ihrer Abschiedstournee mit dem Namen

„Tina!: 50th Anniversary Tour“, die sie 2009 nach Köln, Berlin,

Hamburg, Hannover, Mannheim und München führte.

Die

Sonderbriefmarke ist ab dem 3. November in Postfilialen mit

Vollsortiment, im Online-Shop oder telefonisch beim Bestellservice

der Deutschen Post erhältlich (Tel.: 0961 – 3818 – 3818). Gestaltet

wurde sie von Jan-Niklas Kröger, Briefmarken-Designer der Deutschen

Post. In den Philatelieshops, im Online-Shop oder beim

Bestellservice können zudem Produkte rund um die Briefmarke erworben

werden.

Über den Online-Shop und Bestellservice ist zudem

eine limitierte Gold-Edition der Briefmarke, bestehend aus der

Briefmarke mit der laufenden Nummer 1-1.000 und dem Abbild der

Briefmarke mit echtem Gold in einem hochwertigen Hardcover

erhältlich. Die Marke hat den Portowert 95 Cent, mit dem z.B. ein

Standardbrief (bis 20g) innerhalb Deutschlands frankiert werden

kann. Offizieller Herausgeber ist das Bundesministerium der

Finanzen.

Benjamin Rasch, Leiter Produktmanagement und

Marketing der Deutschen Post: „Es ist uns eine Freude, Tina Turner

mit einer Sonderbriefmarke zu ehren. Sie war zu Lebzeiten ein

internationaler Superstar und auch in Deutschland sehr beliebt. Noch

heute erinnern sich die Menschen an ihre Hits. Deshalb war für uns

klar, dass sie als erste Musikerin in unsere Sondermarken-Serie

‚Legenden der Pop-/Rockmusik‘ aufgenommen werden muss. Sicherlich

werden sich viele ihrer Fans freuen, ihre Post jetzt mit ihrem Idol

frankieren zu können.“

Über Tina Turner

Tina Turner wurde

am 26. November 1939 als Anna Mae Bullock in Brownsville, Tennessee

(USA), geboren. Sie wuchs im nahegelegenen Nutbush auf und sang im

Gospelchor der Baptistenkirche. Mit siebzehn zog sie nach St. Louis,

Missouri, wo sie Ike Turner traf, der sie als Sängerin für seine

Band Kings of Rhythm engagierte. Er gab ihr den Bühnennamen Tina

Turner, und sie heirateten später.

Die beiden hatten in den

1960er und 70er Jahren großen Erfolg mit Songs wie „Nutbush City

Limits“, „Proud Mary“ und dem von Phil Spector produzierten „River

Deep - Mountain High“. Tinas Stimme und Bühnenpräsenz setzten

bereits neue Maßstäbe in der Musikindustrie. Wenige wussten jedoch

zu der Zeit, dass Tina unter fortwährenden Misshandlungen durch Ike

litt, von dem sie sich 1976 trennte und zwei Jahre später scheiden

ließ.

Die Trennung markierte das Ende von Tina Turners erster

globaler Karriere. Es dauerte eine Weile, bis sie sich neu

etablierte. 1983 feierte sie mit ihrem fünften Soloalbum „Private

Dancer“ ein bemerkenswertes Comeback, insbesondere mit dem

weltweiten Hit „What’s Love Got To Do With It“. Danach war Tina

Turner nicht mehr aufzuhalten und verkaufte über 100 Millionen

Alben.

Zu ihren bekanntesten Songs gehören „I Don’t Wanna

Lose You“, „Steamy Windows“, „The Best“, das James-Bond-Thema

„GoldenEye“ und „We Don’t Need Another Hero“ aus „Mad Max Beyond

Thunderdome“, in dem sie die mittlerweile legendäre Figur Aunty

Entity spielte. Tina Turner veranstaltete auch rekordbrechende

Welttourneen: Die Break Every Rule World Tour war die umsatzstärkste

Tour der 80er-Jahre einer weiblichen Künstlerin, in Brasilien brach

sie den Rekord für das größte zahlende Publikum aller Zeiten.

Nach über fünf Jahrzehnten im Dienste von Rock’n’Roll, R&B,

Soul, Funk und allem dazwischen – und nach Abschluss ihrer „Tina!:

50th Anniversary Tour“ – zog sie sich 2009 zurück und lebte mit

ihrem zweiten Ehemann Erwin Bach in Küsnacht, Schweiz. Tina, die

„Queen of Rock’n’Roll“, verstarb am 24. Mai 2023

Wie lebten privilegierte und benachteiligte Familien

im industriellen Duisburg

Wie haben die Menschen vor

mehr als 100 Jahren ihren Alltag in Duisburg erlebt? Antworten auf

diese Frage bietet am Sonntag, 2. November um 15 Uhr, eine Führung

durch die Sonderausstellung „Stolz und Vorteil – Duisburger Familien

zwischen 1870 und 1930“ im Kultur- und Stadthistorischen Museum am

Johannes-Corputius-Platz 1.

Werner Pöhling, der fast vier

Jahrzehnte im Stadtmuseum gearbeitet hat, beleuchtet das Leben in

Zeiten des industriellen Wandels. Anhand ausgewählter Portraits,

Möbelstücke und weiterer Alltagsgegenstände schildert er die

Lebensumstände wohlhabender und benachteiligter Familien von der

Kaiserzeit bis zur Weimarer Republik – und schlägt dabei immer

wieder Brücken zur Gegenwart und zu heutigen sozialen Fragen.

Die Teilnahme ist im Museumseintritt enthalten und kostet für

Erwachsene 4,50 Euro, für Kinder und ermäßigt 2 Euro. Das gesamte

Programm des Museums ist unter www.stadtmuseum-duisburg.de abrufbar.

Neue Ausstellung in der Bezirksbibliothek Buchholz

„Die schönsten Orte in NRW!“ ist der Titel einer

Fotoausstellung von Sebastian Schneider, die von Dienstag, 4.

November, bis Samstag, 20. Dezember, in der Bezirksbibliothek

Buchholz, Sittardsberger Allee 14, zu sehen ist. Der Duisburger

Fotograf zeigt auf spektakulären Fotografien besondere Orte aus ganz

Nordrhein-Westfalen, die er bei Reisen quer durch das Bundesland

eingefangen hat.

Am Samstag, 8. November, kann man sich ab

11 Uhr auch persönlich mit dem Künstler über seine Werke

austauschen. Die Ausstellung kann zu den regulären Öffnungszeiten

der Bibliothek kostenfrei besichtigt werden (dienstags bis freitags

von 10.30 bis 13 und 14 bis 18 Uhr sowie samstags von 10 bis 13

Uhr).

Spiele- und Puzzletausch in der

Bezirksbibliothek Homberg-Hochheide

Die

Bezirksbibliothek Homberg-Hochheide lädt am Samstag, 8. November,

von 10 bis 13 Uhr in die Zweigstelle auf der Ehrenstraße 20 alle

Spiele- und Puzzlebegeisterten herzlich zu einer Tauschbörse ein.

Besucherinnen und Besucher können ihren ausgedienten aber gut

erhaltenen Spieleschätzen ein neues Zuhause bieten und selbst

Neuentdeckungen für das heimische Spieleregal ergattern.

Egal ob Brettspiele oder Puzzles, alte Favoriten oder moderne

Klassiker – all das können Gesellschaftsspiel-Fans hier

untereinander tauschen. Die Veranstaltung bietet nicht nur die

Möglichkeit, neue Lieblingsspiele zu entdecken, sondern auch mit

Gleichgesinnten ins Gespräch zu kommen. Die Spiele und Puzzle müssen

natürlich vollständig und in einem guten Zustand sein.

Die

Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Bei

Fragen steht das Team der Homberger Bibliothek gerne persönlich oder

telefonisch unter 02066 34650 zur Verfügung. Die Öffnungszeiten sind

dienstags bis freitags von 10:30 bis 13 Uhr und von 14 bis 18.30 Uhr

sowie samstags von 10 bis 13 Uhr.

Arbeiten im Ruhestand verbreitet – 55 Prozent

der mitbestimmten Betriebe beschäftigen Rentner*innen oder

Pensionär*innen

Die Beschäftigung von Rentner*innen und

Pensionär*innen ist in vielen Betrieben und öffentlichen

Dienststellen verbreitet. Das zeigt eine neue Auswertung der

Betriebs- und Personalrätebefragung des Wirtschafts- und

Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung.*

Mehr als die Hälfte der befragten knapp 3.700 Betriebs- und

Personalräte berichtet, dass in ihren Einrichtungen Menschen über

das Renten- oder Pensionsalter hinaus tätig sind. Diese

Beschäftigung folgt oft einem stabilen Muster: 82,5 Prozent der

Betriebs- und Personalräte, in deren Betriebe Ruheständler*innen

arbeiten, berichten, dass die Betroffenen bereits vor Renten- oder

Pensionsbeginn in derselben Einrichtung tätig waren. Und wenn sie

weiterbeschäftigt werden, führen sie auch in der Regel ihre

bisherige Tätigkeit fort.

Rentner*innen und Pensionär*innen

gehen ihrer Arbeit jedoch meist mit reduzierter Stundenzahl und ganz

überwiegend in Minijobs nach. „Offensichtlich ist also unter den

bestehenden Rahmenbedingungen bereits viel möglich und die

Beschäftigung dieser Personengruppe folgt auch den Wünschen und

Fähigkeiten der Betreffenden und den Einsatzmöglichkeiten in

Branchen und Betrieben“, schreiben die Studienautoren Dr. Florian

Blank und Dr. Wolfram Brehmer. Die Befunde sind auch vor dem

Hintergrund aktueller politischer Diskussionen interessant.

Die Bundesregierung will über Steuererleichterungen („Aktivrente“)

sowie vereinfachte Befristungsmöglichkeiten die Beschäftigung im

Rentenalter fördern. Die Wissenschaftler warnen vor Nebenwirkungen

der Pläne: Im ungünstigsten Fall könnten Arbeitgeber die geplante

Förderung missbrauchen, um Ältere auszunutzen und Löhne zu drücken.

Die WSI-Befragung ist repräsentativ für Betriebe und Dienststellen

mit mehr als 20 Beschäftigten und Betriebs- oder Personalrat.

Die Daten von 2023 zeigen, dass rund 55 Prozent der mitbestimmen

Betriebe Menschen beschäftigen, die eine Altersrente oder Pension

beziehen. Dabei unterscheiden sich Privatwirtschaft und öffentlicher

Dienst kaum voneinander. In den genannten Betrieben machen

Beschäftigte im Rentenalter 1,4 Prozent der Belegschaft aus.

Überdurchschnittlich häufig arbeiten sie in kleineren Betrieben und

in Dienstleistungsbranchen.

In der Befragung sollten

Betriebs- und Personalräte auch angeben, aus welchen Gründen Ältere

weiterbeschäftigt werden. 86 Prozent sagten, Wissen und Fähigkeiten

der Älteren würden im Betrieb weiter gebraucht. Knapp 57 Prozent

gaben zu Protokoll, dass keine anderen Arbeitskräfte verfügbar

gewesen seien und fast ebenso viele, dass sich Rentner*innen und

Pensionär*innen flexibel einsetzen ließen.

Andere Gründe –

Jüngere einarbeiten, Kostenersparnisse – spielten eine geringere

Rolle. 89 Prozent gaben zudem an, dass mit der Weiterbeschäftigung

den Interessen der Rentner*innen entsprochen werde.

Ruheständler*innen werden am häufigsten in Form von Minijobs

weiterbeschäftigt. Dies gilt vor allem für die private Wirtschaft.

In aller Regel arbeiten Ruheständler*innen, die im alten Betrieb

weiterbeschäftigt sind, auch in ihrem alten Tätigkeitsbereich.

Dabei genießen sie üblicherweise keine Vergünstigungen in Form

von weniger anstrengenden Aufgaben oder weniger Verantwortung. Sie

werden „eingesetzt und behandelt wie jüngere Beschäftigte“, so die

Forscher. Im Vergleich zu Jüngeren haben sie aber meist eine

geringere Wochenarbeitszeit, können ihre Arbeitszeiten relativ stark

selbst bestimmen und müssen keine Nacht- und Schichtarbeit leisten.

Es sei schwer zu sagen, ob die „Aktivrente“ und erleichterte

sachgrundlose Befristungen zu noch mehr Beschäftigung im Rentenalter

beitragen könnten, schreiben Blank und Brehmer. Zumal viele

Beschäftigte lieber früher als später in den Ruhestand wechseln

möchten und auch viele Unternehmen Möglichkeiten für einen früheren

Ausstieg aus dem Arbeitsleben anbieten.

Die Wissenschaftler

sehen aber eine gewisse Gefahr darin, dass die geplanten

Gesetzesänderungen einen neuen „zweitklassigen

Arbeitnehmer*innenstatus“ schaffen könnten, mit älteren

Beschäftigten, die arbeitsrechtlich weniger geschützt sind als ihre

jüngeren Kolleg*innen. „Im schlimmsten Fall würde die Verbindung aus

der Rente beziehungsweise Pension und der Steuererleichterung im

Sinne eines Kombilohns wirken“, erklären Blank und Brehmer. Dann

liefe es auf eine Subventionierung von Unternehmen hinaus, die

Ältere – die dank Rente weniger auf den Verdienst angewiesen sind –

mit geringeren Löhnen abspeisen könnten.

Das könnte wiederum

Druck auf die Einkommen der regulär Beschäftigten ausüben. „Anstelle

der geplanten Änderungen, deren Wirkungen völlig unklar sind und die

für den Staatshaushalt eine deutliche Belastung darstellen können,

sollte der Fokus auf gute Arbeit, auf die Gesundheit der

Beschäftigten und auf Anerkennung ihrer Leistungen gelegt werden“,

sagt Prof. Dr. Bettina Kohlrausch, die wissenschaftliche Direktorin

des WSI. „Davon würden alle Beschäftigten, jüngere wie ältere,

profitieren und sicher würden auch die Fähigkeit und die

Bereitschaft steigen, länger zu arbeiten.“

Bauturbo: Wichtiger Impuls für bezahlbares Wohneigentum, wenn

verantwortlich genutzt

Der Verband Wohneigentum fordert

Sorgfalt bei Umsetzung und Evaluierung. Mit dem

„Gesetz zur Beschleunigung des Wohnungsbaus und zur

Wohnraumsicherung“ – kurz Bauturbo – hat die Bundesregierung ein

zentrales Element ihrer Wohnungsbauoffensive umgesetzt. Der Verband

Wohneigentum begrüßt das Ziel, Verfahren zu vereinfachen und neue

Spielräume für den dringend benötigten Wohnraum zu schaffen. Positiv

sei insbesondere, dass nun auch private Eigentümerinnen und

Eigentümer von den Erleichterungen profitieren können.

„Der

Bauturbo kann dabei helfen, Wohneigentum für Menschen erreichbarer

zu machen – etwa durch einfachere Genehmigungen bei

Dachaufstockungen und Anbauten oder bei der Umnutzung leerstehender

Gebäude“, erklärt Peter Wegner, Präsident des Verbands Wohneigentum.

„Gerade für Familien, die ihr Zuhause erweitern oder für

Generationenwohnen umbauen wollen, entstehen damit neue

Möglichkeiten. Diese Impulse für den Bestand sind ein wichtiger

Baustein für bezahlbares Eigentum.“

Das Gesetz erlaubt

befristet bis Ende 2030, in bestimmten Fällen von Bauvorschriften

abzuweichen, wenn die Gemeinde zustimmt. Damit können Kommunen

schneller auf lokale Wohnraumbedarfe reagieren, insbesondere bei

Nachverdichtung und Bestandsumbau (§ 246e BauGB). „Umbau, Sanierung

und Nachverdichtung im Bestand sind die nachhaltigste Form des

Bauens“, betont Verena Örenbas, Bundesgeschäftsführerin des

gemeinnützigen Verbands.

„Wenn Genehmigungen für solche

Maßnahmen künftig einfacher werden, ist das auch ein Gewinn für den

Klimaschutz. Wichtig ist, dass dabei Umwelt- und

Nachbarschaftsbelange nicht unter die Räder kommen.“ „Sorgfalt muss

Vorrang vor Tempo haben“ Kritisch sieht der Verband Wohneigentum,

dass das Gesetz auch Abweichungen von Lärm- und

Umweltschutzstandards ermöglicht. „Eigentum braucht gesunde

Lebensbedingungen. Hier muss Sorgfalt Vorrang vor Tempo haben“,

mahnt die Juristin Örenbas.

Positiv bewertet der Verband

hingegen, dass Gemeinden das finale Entscheidungsrecht behalten. Sie

können über Abweichungen vor Ort entscheiden und so eine gute

Balance zwischen Beschleunigung, Qualität und Nachhaltigkeit wahren.

„Jetzt kommt es darauf an, dass Kommunen und Länder die neuen

Freiräume verantwortungsvoll nutzen – für mehr Wohneigentum,

klimafreundliche Umbauten und lebenswerte Quartiere“, resümiert

Verbandspräsident Peter Wegner.

Forderung: umfassende

Evaluierung Der Verband Wohneigentum fordert, die Wirkung des

Gesetzes nach Auslaufen der Befristung Ende 2030 umfassend zu

evaluieren. Nur so könne sichergestellt werden, dass der Bauturbo

tatsächlich zu mehr Wohneigentum, nachhaltiger Bestandsentwicklung

und resilienten Siedlungsstrukturen beiträgt.

Clapton und mehr im Obermeidericher

Gospelgottesdienst

Am 2. November 2025

erklingen ab 17 Uhr in der Kirche an der Emilstraße 27

mitreißende Songs von Micha Keding, Peter Sandwall und

Eric Clapton: Die Evangelische Kirchengemeinde

Obermeiderich feiert nämlich einen Gospelgottesdienst und

der Projektchor der Gemeinde präsentiert, was er in

mehreren Proben seit September einstudiert hat und rahmt

damit den Gottesdienst wunderbar musikalisch ein.

Die musikalische Leitung und Begleitung am Flügel hat

Popkantor Daniel Drückes übernommen, der für die

kurzfristig erkrankte Kantorin Gundula Heller einspringt.

Die liturgische Leitung des Gottesdienstes - er trägt das

Motto „Rejoice!“ (Freut euch!) - hat Pfarrerin Sarah

Süselbeck. Infos zur Gemeinde gibt es im Netz unter

www.obermeiderich.de.

Gemeinsames Chorkonzert 2018 in der Obermeidericher Kirche

(Foto: Michael Schurmann).

Kunsthandwerk und Schönes auf dem Martinsmarkt - Gemeinde

lädt zum Stöbern und zur Begegnung nach Wanheim

Der

Martinsmarkt im Gemeindehaus Wanheim, Beim Knevelshof 45, ist in der

Evangelischen Rheingemeinde Duisburg schon gute Tradition. So öffnen

sich dort in diesem Jahr die Türen am 2. November pünktlich um 11.30

Uhr nach dem Gottesdienst. Bis 17 Uhr können Interessierte in

entspannter Atmosphäre Handwerkskunst bestaunen und erwerben.

An den Ständen gibt es dann unter dem Motto „Kunsthandwerk &

Schönes“ handgefertigte Schmuckstücke, leuchtend gebastelte

Kleinigkeiten, kreative Stickerei und Strickkunst, Lichterketten

sowie allerlei Dinge aus Holz, feine Mitbringsel aus Papier und

schöne Sachen aus Leinen-Stoff und vielfältig gefilzter Wolle. Wer

vom Shoppen Hunger bekommt, verköstigt sich mit Erbsensuppe,

Würstchen, Brot, Linsenbolognese mit Nudeln und natürlich mit

Kuchen.

Neben den vielen guten Angeboten bleibt sicher auch

Zeit für einen netten Plausch bei einer Tasse Kaffee. Organisiert

wird der Martinsmarkt von einem ehrenamtlichen Team um Ute Theisen,

seit 25 Jahren Presbyterin in der Gemeinde. Sie beantwortet auch

gerne Fragen rund um den Markt unter

ute.theisen.1@ekir.de.

Gemeindehaus Knevelshof zur honorarfreien Verfügung (Foto: Falko

Stampa).

Klönen, Kaffee und jede Menge Kuchen beim Neumühler

Turmcafé

Am Sonntag, 2. November, öffnet wieder das

beliebte Turmcafé der Evangelischen Kirchengemeinde Neumühl von

15 bis 17 Uhr in der Gnadenkirche am

Hohenzollernplatz/Obermarxloher Straße seine Türen. Auch dieses

Mal gibt es zu Kaffee und Tee leckere, meist selbstgebackene

Kuchen.

Das Turmcafé wird immer von unterschiedlichen

Gruppen der Gemeinde durchgeführt. Organisation, Service und

Bewirtung übernehmen diesmal die frühere Presbyterin und

„Turmcafé-Urgestein“ Gisela Usche und ihr Team. Der Verkaufserlös

von Kaffee und Kuchen fließt wieder in die Instandhaltung der

Gnadenkirche. Kuchenspenden sind gern gesehen und können im Alten

Pfarrhaus, Obermarxloher Straße 40, Tel. 0203 / 580448, abgegeben

werden.

Zahl der unter Dreijährigen in Kindertagesbetreuung

2025 um 5,6 % gesunken

• Zahl der betreuten Kinder

unter drei Jahren sinkt im zweiten Jahr in Folge, Betreuungsquote

steigt dennoch auf 37,8 %

• Erstmals sinkt auch die

Gesamtzahl der betreuten Kinder, demgegenüber weiterhin Zuwachs

bei Kitas und Beschäftigten

• Zahl der Tagesmütter und -väter

geht im fünften Jahr in Folge zurück WIESBADEN –

Die Zahl

der Kinder unter drei Jahren in Kindertagesbetreuung ist zum

Stichtag 1. März 2025 gegenüber dem Vorjahr um rund 47 100 oder

5,6 % auf insgesamt 801 300 Kinder gesunken. Wie das Statistische

Bundesamt (Destatis) mitteilt, nahm die Zahl der unter

Dreijährigen in Kindertagesbetreuung damit im zweiten Jahr in

Folge ab (2024: -8 200 Kinder bzw. -1,0 % zum Vorjahr).

Dennoch stieg die Betreuungsquote unter Dreijähriger leicht auf

37,8 % (2024: 37,4 %). Der Anstieg der Betreuungsquote trotz

rückläufiger Betreuungszahlen ist darauf zurückzuführen, dass die

Gesamtzahl der Kinder unter drei Jahren stärker zurückging als

die Zahl der betreuten Kinder dieser Altersgruppe.

Die

Ursache dafür sind die sinkenden Geburtenzahlen der vergangenen

drei Jahre. Auch die Zahl der insgesamt betreuten Kinder ist

gesunken, während die Zahl der Kitas und die Zahl der

Beschäftigten in Kindertagesstätten weiter anstiegen.

Insgesamt 0,8 % weniger Kinder in Kindertagesbetreuung

Insgesamt waren am 1. März 2025 bundesweit 4 059 400 Kinder in

Kindertagesbetreuung. Das waren 33 800 oder 0,8 % weniger als im

Vorjahr. Damit war die Gesamtzahl der betreuten Kinder erstmals

seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 2006 rückläufig, nachdem sie

zuvor kontinuierlich um durchschnittlich 60 500 Kinder pro Jahr

(+1,7 %) gestiegen war.

Bereits im Jahr 2024 war der

Anstieg nur gering (+0,1 %).

Von den insgesamt betreuten

Kindern wurden 3 913 400 (96,4 %) in einer Kindertageseinrichtung

betreut. 146 000 Kinder (3,6 %) wurden in einer öffentlich

geförderten Kindertagespflege, etwa durch Tagesmütter oder

-väter, betreut.

Betreuungsquoten unter Dreijähriger im

Osten nach wie vor höher als im Westen

Bei den

Betreuungsquoten unter dreijähriger Kinder gibt es nach wie vor

deutliche Unterschiede zwischen den östlichen und westlichen

Bundesländern. So waren in den östlichen Bundesländern

(einschließlich Berlin) zum Stichtag 1. März 2025

durchschnittlich mehr als die Hälfte aller Kinder unter drei

Jahren in einer Tagesbetreuung (54,9 %).

In den

westlichen Bundesländern war die Betreuungsquote mit 34,5 % nach

wie vor deutlich geringer. 0,6 % mehr Kitas, jedoch 5,9 % weniger

Tagesmütter und -väter als im Vorjahr Am 1. März 2025 gab es

bundesweit rund 61 000 Kindertageseinrichtungen. Das waren etwa

400 oder 0,6 % mehr als im Vorjahr. Die Zahl der dort als

pädagogisches Personal oder als Leitungs- und Verwaltungspersonal

beschäftigten Personen stieg um 17 500 oder 2,2 % auf 795 700.

Damit wuchs die Zahl der Beschäftigten in

Kindertageseinrichtungen weiter, obwohl die Zahl der betreuten

Kinder zurückging. Auch wenn der Anteil der Männer, die in der

Kindertagesbetreuung tätig sind, relativ gering ist, steigt

dieser stetig an. Am 1. März 2025 waren 67 400 Männer im

pädagogischen, Leitungs- und Verwaltungsbereich in einer Kita

beschäftigt.

Im Vergleich zum Vorjahr waren dies 2 600

oder 4,0 % mehr. Der Männeranteil – bezogen auf alle tätigen

Personen in diesen Bereichen – lag damit bei 8,5 %. Im Gegensatz

zum Kita-Personal sank die Zahl der Tagesmütter und -väter im

fünften Jahr in Folge, und zwar um 2 300 auf 37 400 (-5,9 %).

Da die Zahl der Tagesväter nahezu unverändert blieb (-0,2 %),

ist der Rückgang fast ausschließlich auf die Tagesmütter

zurückzuführen. Der Männeranteil bei den Tagespflegepersonen lag

bei 4,5 %.

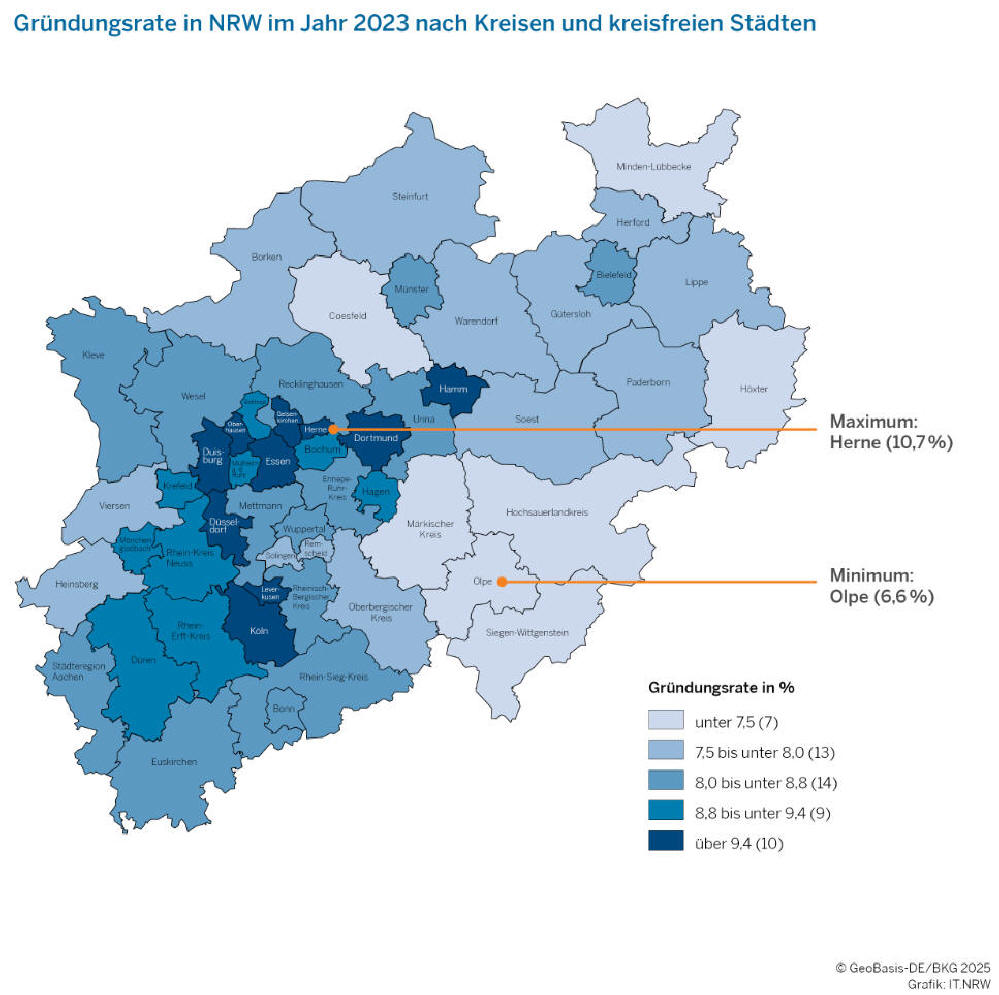

NRW: 2023 war jedes zwölfte

Unternehmen eine Neugründung

* Gründungsrate in NRW

mit 8,6 % über Bundesschnitt.

* Regionale Gründungsrate

variiert von 6,6 % im Kreis Olpe bis zu 10,7 % in Herne.

*

Höchste Gründungsrate im Bereich Kunst, Unterhaltung, Erholung

und Erbringung von sonstigen Dienstleistungen.

Von den

insgesamt 665.434 in Nordrhein-Westfalen aktiven Unternehmen sind

57.336 im Jahr 2023 neu gegründet worden; rein rechnerisch

handelte es sich damit um 8,6 % bzw. jedes zwölfte Unternehmen in

NRW. Wie das Statistische Landesamt anhand der Ergebnisse der

Unternehmensdemographie mitteilt, lag die Gründungsrate im Land

mit 8,6 % über dem für das gesamte Bundesgebiet ermittelten Wert

(8,4 %). Als Gründungsrate wird der Anteil der in einem Jahr

gegründeten Unternehmen am gesamten Unternehmensbestand desselben

Jahres bezeichnet.

Bezogen auf den Gesamtbestand der

aktiven nordrhein-westfälischen Unternehmen (665.434) ergibt sich

eine Schließungsrate von 8,8 %. Regionale Unterschiede bei

Unternehmensgründungen Insgesamt gab es die meisten Neugründungen

in den beiden größten NRW-Städten Köln (5.054) und Düsseldorf

(3.487). Die höchste Gründungsrate konnte Herne mit 10,7 %

verzeichnen.

Auf den weiteren Plätzen folgten Leverkusen

(10,6 %) und Duisburg (10,1 %). Die geringsten

Gründungsraten gab es im Kreis Höxter und im Hochsauerlandkreis

(mit jeweils 6,9 %) sowie im Kreis Olpe (mit 6,6 %).

Gründungsraten variieren je nach Wirtschaftszweig

Die höchste

Gründungsrate (11,1 %) wies der Bereich Kunst, Unterhaltung,

Erholung und Erbringung von sonstigen Dienstleistungen auf. An

zweiter und dritter Stelle rangierten die Wirtschaftszweige

Information und Kommunikation mit 10,9 % und Gastgewerbe mit

10,0 %. In allen drei aufgeführten Bereichen lag die Anzahl der

Gründungen über der Anzahl der Schließungen.

Die

niedrigsten Gründungsraten fanden sich mit 6,0 % im Bereich

Erziehung und Unterricht sowie Gesundheits- und Sozialwesen und

mit 6,7 % im Bergbau, Verarbeitenden Gewerbe, Energie und

Wasserversorgung. 14,4 % mehr Gründungen als Schließungen in dem

Bereich Kunst, Unterhaltung, Erholung und Erbringung von

sonstigen Dienstleistungen.

Der prozentuale Unterschied zwischen Gründungen und

Schließungen war im Bereich Bergbau, Verarbeitendes Gewerbe,

Energie und Wasserversorgung am größten: Hier gab es mit 23 %

mehr Schließungen als Neugründungen. Im Wirtschaftszweig Finanz-

und Versicherungsdienstleistungen, Grundstücks- und

Wohnungswesen, lag die Zahl der Gründungen rund 21 % über der

Zahl der Schließungen.

Baumschulen 2025: Rund 11 %

weniger Betriebe und Flächen als 2021

- Anbaufläche von

Bäumen für Parks, Alleen und Straßen steigt entgegen dem Gesamttrend

um rund 16 %

- Anteil von Laubbäumen steigt bei der Anzucht von

Forstpflanzen auf über 57 % - Niedersachsen weiterhin Bundesland mit

den meisten Baumschulen

Im Jahr 2025 bewirtschaften in

Deutschland 1 368 landwirtschaftliche Betriebe zusammen rund

15 350 Hektar Baumschulfläche. Wie das Statistische Bundesamt

(Destatis) mitteilt, waren das 10,9 % oder 168 Betriebe weniger als

bei der vorherigen Erhebung im Jahr 2021. Die Baumschulfläche ging

in diesem Zeitraum um 10,5 % oder 1 810 Hektar zurück.

Gegenüber 2017 sank die Zahl der Baumschulen um 20,2 % oder

346 Betriebe und die bewirtschaftete Fläche um 17,5 %

oder 3 260 Hektar. Das Anbauspektrum der Baumschulen umfasst unter

anderem die Kultivierung von Jungpflanzen der Anbaugruppen

Ziersträucher und Bäume, Heckenpflanzen, Forstpflanzen, Obstgehölze,

Rosen und sonstige Gehölze wie beispielsweise Koniferen, zu denen

beliebte Weihnachtsbaumarten zählen.

Dabei liegen 97,8 %

(15 010 Hektar) der Baumschulfläche im Freiland. Knapp die Hälfte

der Betriebe (46,1 % bzw. 630) verfügen über Produktionsflächen

unter Glas oder hohen begehbaren Schutzabdeckungen, die zusammen

2,2 % (350 Hektar) der gesamten Baumschulfläche ausmachen.

Mehr Bäume für Parks, Alleen und Straßen trotz weniger Baumschulen

Die bedeutendste Anbaugruppe sind mit 6 770 Hektar die

Ziersträucher und Bäume (ohne Forstpflanzen). Sie wachsen im Jahr

2025 in 1 003 Baumschulbetrieben auf 45,1 % der gesamten

Freilandfläche heran. Die Produktion von Bäumen für Parks, Alleen

und Straßen ist hierbei die wichtigste Nutzungsart: Obwohl die Zahl

der produzierenden Betriebe seit 2021 um 9,3 % auf 622 Betriebe

abnahm, stieg die Fläche für die Anzucht dieser Bäume um 16,3 % auf

3 410 Hektar.

Die Ziersträucher und Laubgehölze (ohne

Heckenpflanzen) bilden eine weitere bedeutende Nutzungsart in dieser

Gruppe. 745 Betriebe erzeugen auf 1 650 Hektar diese Pflanzen, wobei

sowohl die Zahl der Betriebe als auch die bewirtschaftete Fläche

gegenüber 2021 stark rückläufig ist (-13,2 % bzw. -20,1 %). Mit

1 850 Hektar oder 12,3 % der Gesamtfläche im Freiland steht die

Anzucht von Gehölzen für die Forstpflanzung an zweiter Stelle der

Nutzungsartengruppen.

Die Zahl der Betriebe blieb hier mit

251 im Jahr 2025 nahezu unverändert gegenüber 2021 (250 Betriebe),

obwohl die Fläche in diesem Zeitraum um 8,4 % abnahm. Hielt sich die

Anzucht von Laub- und Nadelbäumen im Jahr 2021 mit jeweils rund

1 000 Hektar nahezu die Waage, liegt der Schwerpunkt im Jahr 2025

mit 57,6 % der Anzuchtfläche auf den Laubbäumen (+6,5 % auf

1 070 Hektar).

Die Jungpflanzenzucht von Nadelbäumen

verkleinerte sich dagegen um fast ein Viertel (-23,1 % auf

790 Hektar). Heckenpflanzen werden im Jahr 2025 auf 1 650 Hektar

oder 11,0 % der gesamten Baumschulfläche im Freiland von insgesamt

734 Betrieben angebaut. Mit 52,6 % und 47,4 % entfallen dabei

jeweils ähnliche Flächenanteile auf die Anzucht von Nadel- und

Laubgehölz-Heckenpflanzen.

Über ein Viertel der

Baumschulfläche befindet sich in Niedersachsen Unverändert befinden

sich im Jahr 2025 die meisten Baumschulen mit 346 Betrieben in

Niedersachsen auf einer Fläche von 4 060 Hektar, was einem Anteil

von mehr als einem Viertel (26,4 %) der gesamtdeutschen

Baumschulfläche entspricht. Danach folgen Nordrhein-Westfalen

(293 Betriebe und 3 230 Hektar) und Schleswig-Holstein (200 Betriebe

und 2 630 Hektar).