|

'Tagesaktuell' - Redaktion Harald Jeschke | Sonderseiten |

• Sitemap •

Archiv

• 47. Kalenderwoche:

20. November

•

Baustellen •

DVG-Umleitung •

Bahn-VRR

Freitag, 21. November 2025 - Bundesweiter Vorlesetag

Kommunalrat im RVR wählt Sören Link zum Vorsitzenden /

Thomas Kufen bleibt Stellvertreter

Der neu

zusammengesetzte Kommunalrat, die Runde der elf

Oberbürgermeister*innen und vier Landräte im Ruhrgebiet, hat sich

heute (20. November) beim Regionalverband Ruhr (RVR) in Essen

konstituiert und seine Arbeit aufgenommen. Zum neuen Sprecher

wählten die Stadt- und Kreisspitzen Sören Link, Oberbürgermeister

der Stadt Duisburg. Sein Stellvertreter bleibt Thomas Kufen,

Oberbürgermeister der Stadt Essen.

Die beiden frisch gewählten Vorsitzenden Thomas Kufen, OB Stadt

Essen, und Sören Link, OB Stadt Duisburg, (5 und 7 v.l.) beim ersten

Treffen des neu zusammengesetzten Kommunalrats beim RVR in Essen. ©

RVR/Wiciok

Sören Link, Oberbürgermeister der Stadt Duisburg

und Vorsitzender des Kommunalrats: "Ich freue mich sehr über das

Vertrauen meiner Kolleginnen und Kollegen, denn der Kommunalrat ist

eine starke Stimme im Ruhrgebiet und wichtige Klammer für die

Region. Zusammen mit dem direkt gewählten Ruhrparlament arbeiten wir

als Oberbürgermeister und Landräte an dem neuen Ruhrgebiet, das sich

seiner Stärken bewusst ist und diese selbstbewusst vertritt. Wir

wollen den Menschen im Ruhrgebiet eine Heimat mit Zukunft geben."

Thomas Kufen, Oberbürgermeister der Stadt Essen und

stellvertretender Sprecher im Kommunalrat ergänzt: "Sich austauschen

und voneinander lernen - dieses vertrauensvolle Miteinander prägt

die Zusammenarbeit im Kommunalrat. Diesen Weg wollen wir in der

neuen Zusammensetzung weitergehen, und die Kräfte und Potenziale der

Region und im RVR noch stärker bündeln. Darum werden wir auch

intensiv prüfen, wo welche Aufgabe am besten erledigt werden kann."

RVR-Regionaldirektor Garrelt Duin sagt: "Wir werden uns im

Kommunalrat noch enger als bisher abstimmen, um selbstbewusst und

mit einer Stimme die Interessen des Ruhrgebiets in Düsseldorf,

Berlin und Brüssel zu vertreten." Der Kommunalrat ist ein wichtiges

Bindeglied zwischen den Mitgliedskörperschaften und dem RVR. Er tagt

bis zu acht Mal pro Jahr. Die Geschäftsstelle ist beim RVR

angesiedelt und bereitet die Sitzungen vor.

Dem neuen

Kommunalrat gehören an: Jörg Lukat, Oberbürgermeister Stadt Bochum,

Matthias Buschfeld, Oberbürgermeister Stadt Bottrop, Alexander Omar

Kalouti, Oberbürgermeister Stadt Dortmund, Sören Link,

Oberbürgermeister Stadt Duisburg, Thomas Kufen, Oberbürgermeister

Stadt Essen, Andrea Henze, Oberbürgermeisterin Stadt Gelsenkirchen,

Dennis Rehbein, Oberbürgermeister Stadt Hagen, Marc Herter,

Oberbürgermeister Stadt Hamm, Dr. Frank Dudda, Oberbürgermeister

Stadt Herne, Marc Buchholz, Oberbürgermeister Stadt Mülheim an der

Ruhr, Thorsten Berg, Oberbürgermeister Stadt Oberhausen,

Jan-Christoph Schaberick, Landrat Kreis Ennepe-Ruhr, Bodo Klimpel,

Landrat Kreis Recklinghausen, Mario Löhr, Landrat Kreis Unna, Ingo

Brohl, Landrat Kreis Wesel sowie RVR-Regionaldirektor Garrelt Duin.

idr

Einfaches Bauen nach dem Gebäudetyp E: BMJV und

BMWSB legen Eckpunkte vor

Bauen in Deutschland soll

einfacher, günstiger und schneller werden. Dazu kann der Gebäudetyp

E einen wichtigen Beitrag leisten. Beim Gebäudetyp E wird auf

zahlreiche Baustandards verzichtet, die gesetzlich nicht zwingend

sind. Dadurch reduzieren sich die Baukosten. Zukünftig soll es für

Vertragsparteien einfach und rechtssicher möglich sein, einen

Gebäudetyp E zu vereinbaren.

Zugleich soll der Gebäudetyp E in

der Praxis etabliert werden. Das sieht ein Eckpunktepapier vor, das

das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz und das

Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen heute

gemeinsam vorgelegt haben.

Bundesministerin der Justiz und

für Verbraucherschutz Dr. Stefanie Hubig erklärt dazu:

„Der

Gebäudetyp E ist ein bisschen wie Baupreisbremse und Bauturbo in

einem. Denn einfaches Bauen kostet weniger und geht schneller. Genau

dafür steht der Gebäudetyp E. Bislang wird in Deutschland fast immer

nach dem Goldstandard gebaut. Dabei geht gutes und sicheres Wohnen

oft auch günstiger. Nicht jeder braucht die fünfte Steckdose im

Wohnzimmer. Auch auf den Handtuchheizkörper im Bad legt nicht jeder

Wert, wenn es ohnehin eine Fußbodenheizung gibt.

Mit dem

Gebäudetyp-E-Vertrag wollen wir einen praktikablen Weg eröffnen, auf

hohe Baustandards zu verzichten – wenn alle Vertragsparteien das

wollen. Fachleute sind überzeugt: Dadurch lassen sich beim Bauen

erhebliche Kosten sparen. Das ist wichtig in Zeiten, in denen

bezahlbarer Wohnraum knapp ist. Wir unterstützen damit private

Bauherren bei der Verwirklichung ihres Traums vom Eigenheim. Und

auch Mieterinnen und Mieter werden profitieren, wenn der Neubau von

Wohnungen einfacher wird. Der Gebäudetyp E ist Teil unserer

Offensive für bezahlbares Wohnen.“

Bundesministerin für

Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen Verena Hubertz erklärt dazu:

„Wir wollen mehr bezahlbaren Wohnraum schaffen. Dazu müssen wir

anders bauen und das ist der Gebäudetyp E. Gebäudetyp E heißt: Wir

bauen einfacher, schneller und günstiger, ohne an Qualität zu

sparen. Das geht, wenn wir uns auf das Wesentliche konzentrieren:

kompakte Grundrisse, robuste Materialien und weg von Schnick

Schnack, der den Bau verteuert.

Die Pilotprojekte zeigen es

längst: Fensterlüftung statt komplizierter Anlagen, weniger massive

Wände, serielle Bauweise mit schlanken Konstruktionen. Auf

Standards, die nicht unbedingt notwendig sind, kann verzichtet

werden, um allen Beteiligten das Planen und Bauen zu erleichtern.

Das gibt mehr Freiheit und sinkende Kosten für alle.“

Derzeit

muss die Baupraxis einen hohen Baustandard und zahlreiche anerkannte

Regeln der Technik einhalten, wenn nicht Gegenteiliges gesondert

vereinbart wird. Das kann dazu führen, dass eine Planung und

Bauausführung gewählt wird, die über den eigentlichen Bedarf

hinausgeht. Hier setzt der Gebäudetyp E an: Ist zum Beispiel bei den

Fenstern die Dreifachverglasung oder im Badezimmer der

Handtuchheizkörper zusätzlich zur Fußbodenheizung nicht

erforderlich, soll hier künftig eingespart werden können.

Der

Gebäudetyp E steht für einfaches bedarfsgerechtes Bauen. Zumeist

werden mit diesem Schlagwort Neubauprojekte bezeichnet, bei denen

durch einfaches und innovatives Bauen Kosteneinsparungen erzielt

werden, ohne dass dabei die Wohnqualität leidet. Das kann

beispielsweise die Konstruktion und Technik betreffen, aber auch den

Verzicht auf Komfortstandards bei der Ausstattung bedeuten. Ein

konkreter Gebäudetyp mit spezifizierten baulichen Eigenschaften ist

hingegen nicht gemeint. Der Gebäudetyp E ist sowohl beim Neubau als

auch beim Bauen im Gebäudebestand möglich.

Im Einzelnen sehen

die Eckpunkte zum Gebäudetyp E Folgendes vor:

Schaffung eines

Gebäudetyp-E-Vertrags

Es soll eine einfache und bürokratiearme

Möglichkeit eröffnet werden, einen Gebäudetyp-E-Vertrag zu

schließen. Der Vertrag soll ermöglichen, rechtssicher einfachere

Baustandards zu vereinbaren. Dabei soll an die technischen

Baubestimmungen der Länder angeknüpft werden. In den Bereichen, in

denen die technischen Baubestimmungen der Länder keine Regelungen

vorsehen, soll nur ein einfacher Standard geschuldet sein. Eine

Abweichung von den anerkannten Regeln der Technik soll nicht mehr

stets zu einem Mangel führen. Der Verbraucherschutz soll dabei

gewährleistet bleiben. Wenn die Bauparteien keinen

Gebäudetyp-E-Vertrag schließen, bleibt es bei den üblichen

Standards.

Etablierung des Gebäudetyps E in der Praxis

Der

Gebäudetyp E soll in der Planungs- und Baupraxis etabliert werden.

Dazu sollen die geplanten zivilrechtlichen Regelungen mit einer

Vielzahl von Maßnahmen begleitet werden. Insbesondere sollen

vorhandene Erkenntnisse nutzbar gemacht und das Wissen über den

Gebäudetyp E noch weiter verbreitet werden. Beispielsweise sollen

Ergebnisse bisheriger Pilotprojekte ausgewertet und der

Fachöffentlichkeit zugänglich gemacht, und es soll eine

Best-Practice-Sammlung, einschließlich Verträgen, erarbeitet werden.

In einem nächsten Schritt soll ein Austausch über die Eckpunkte

mit Ländern, Fachkreisen und Verbänden stattfinden. Auf der

Grundlage dieser Gespräche sollen anschließend praxistaugliche

gesetzliche Regelungen zum Gebäudetyp-E-Vertrag erarbeitet werden.

Aufbau für den schauinsland-reisen Lichtermarkt

hat begonnen

Im Landschaftspark Duisburg-Nord wird es

wieder festlich: Der Aufbau für den schauinsland-reisen Lichtermarkt

hat begonnen! In den kommenden Tagen verwandelt sich das historische

Industriegelände Schritt für Schritt in eine stimmungsvolle

Weihnachtskulisse. Bis zum ersten Adventswochenende vom 28. bis 30.

November 2025 entsteht ein Lichtermeer aus Kunsthandwerk, Kulinarik

und kreativen Ideen.

Zum 10. Jubiläum

zeigt sich der beliebte Markt in neuem Gewand: Neben den bekannten

weißen Pagodenzelten sorgen in diesem Jahr erstmals gemütliche

Holzhütten für ein besonders stimmungsvolles Flair – passend zum

Industrieambiente des Parks. Rund 70 Helfer*innen sind bereits im

Einsatz, um die neue Kulisse aufzubauen und alles für den

feierlichen Auftakt am Freitag, 28. November, vorzubereiten.

Auch in der Gießhalle 1 herrscht reger Betrieb: Hier entsteht

eine Urlaubswelt aus PLAYMOBIL, wie es sie noch nie gegeben hat. Das

REKORD-INSTITUT für DEUTSCHLAND wird live vor Ort prüfen, ob

Reiseveranstalter schauinsland-reisen mit dem größten Urlaubsdiorama

der Welt tatsächlich Geschichte schreibt. Der spektakuläre

Weltrekordversuch startet um 17 Uhr – direkt nach der offiziellen

Eröffnung des Lichtermarkts.

Hüttenaufbau (C) Thomas Berns

Freitag, 28.11.2025

Öffnungszeiten: 13 Uhr bis 22 Uhr (offizielle Eröffnung um 17 Uhr)

Samstag, 29.11.2025 Öffnungszeiten: 13 Uhr bis 22 Uhr Sonntag,

30.11.2025 Öffnungszeiten: 11 Uhr bis 19 Uhr Vorverkauf

Erwachsene zahlen 6,50 €, Kinder bis 12 Jahren erhalten freien

Eintritt.

Die Tickets sind ausschließlich online unter

www.lichtermarkt.ruhr und

in der Touristinformation Duisburg,

Königstraße 86, 47051 Duisburg, erhältlich und berechtigen zum

einmaligen Besuch. Für den gesamten Veranstaltungsbereich

(Außengelände, Gebläsehalle, Gießhalle) ist ein Ticket erforderlich.

Während der Veranstaltung sind die Eintrittskarten vor Ort im

Landschaftspark am Eingang des schauinsland-reisen Lichtermarkts

erhältlich.

Immer am ersten Adventswochenende lädt der

schauinsland-reisen Lichtermarkt im Landschaftspark Duisburg-Nord

mit schönstem Kunsthandwerk und feinen Leckereien zum Stöbern,

Staunen und Genießen ein. Der adventliche Kunsthandwerkermarkt

präsentiert ein hochwertiges Angebot im beleuchteten Hüttenwerk und

der mit historischen Maschinen und Architekturbeleuchtung

ausgestatteten Gebläsehalle.

50 Jahre Bezirksbibliothek Homberg-Hochheide

Die Bezirksbibliothek Homberg-Hochheide besteht seit 50 Jahren an

der Ehrenstraße 20. Zu den Jubiläumsfeierlichkeiten am Freitag, 21.

November, ab 19:00 Uhr, werden neben Bürgermeisterin Edeltraud

Klabuhn viele Ehrenamtliche, Kooperationspartner und langjährige

Kundinnen und Kunden erwartet.

Nach einigen Grußworten gibt es ein literarisch-musikalisches

Programm von Zepp Oberpichler.

Bundesweiter Vorlesetag mit Oberbürgermeister Sören Link in

der Zentralbibliothek

Zum Bundesweiten Vorlesetag am

Freitag, 21. November, ab 15.30 Uhr findet in der Zentralbibliothek

an der Steinschen Gasse 26 in der Stadtmitte ein ganz besonderes

Vorlese-Event für Kinder ab sechs Jahren statt: Oberbürgermeister

Sören Link lässt es sich nicht nehmen auch in diesem Jahr in der

Kinder- und Jugendbibliothek vorzulesen. Die Stadtbibliothek

engagiert sich in allen Stadtteilen das gesamte Jahr über für das

Lesen und Vorlesen.

Vorlesepatinnen und Vorlesepaten

arbeiten ehrenamtlich und mit ganzem Herzen für die Leseförderung.

Darüber hinaus unterstützen auch zahlreiche Künstlerinnen und

Künstler sowie Autorinnen und Autoren dabei, die Sprach- und

Lesefähigkeiten von Kindern und Jugendlichen zu stärken.

Der

Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist online auf

www.stadtbibliothekduisburg.de unter „Veranstaltungen“ möglich.

Fragen beantwortet das Team der Bibliothek gerne persönlich oder

telefonisch unter 0203 283-4218. Die Servicezeiten sind montags von

13 bis 19 Uhr, dienstags bis freitags von 11 bis 19 Uhr sowie

samstags von 11 bis 16 Uhr.

Zum internationalen Vorlesetag liest Oberbürgermeister Sören Link

zwei vierten Klassen der GGS Böhmerstraße in der Stadtbibliothek

vor. Foto: Tanja Pickartz / Stadt Duisburg

Fußball bei Nacht

Nach mehr als vier Jahren

Pause trugen die städtischen Jugendzentren im vergangenen Jahr das

beliebte FairPlay-Fußballturnier „Fußball bei Nacht“ aus. Dieses

Jahr treten die Teams wieder gegeneinander an – und zwar in der

Nacht vom Freitag, 21., auf Samstag, 22. November.

Am Freitagabend

treffen sich die Mannschaften von acht Jugendzentren um 20 Uhr im

„Sunny“ - Regionalzentrum Süd, Mündelheimer Str. 117, 47259

Duisburg. Dort werden sie zunächst gemeinsam essen und die

speziellen Regeln des Turniers erläutert bekommen. Denn: Fairness

und Respekt spielen eine wichtige Rolle.

Um den sportlichen

Wettstreit nicht ganz aus den Augen zu verlieren, gibt es bei jedem

Spiel zusätzlich zu den Punkten für Sieg (3 Punkte) oder

Unentschieden (1 Punkt) Fairnesspunkte zu gewinnen, die gleichwertig

in die Tabelle einfließen (max. 2 Punkte pro Spiel). Ab 21 Uhr

kicken die Teams in der benachbarten Halle Süd im Ligasystem bis in

die frühen Morgenstunden.

"Applaus" für vier

Kulturstätten im Ruhrgebiet

Vier Kulturstätten im

Ruhrgebiet sind Träger des diesjährigen Applaus-Awards. Der

bundesweite Preis würdigt jährlich Konzertprogramme und

Spielstätten, die durch ihre Arbeit die kulturelle Vielfalt und

Qualität der deutschen Musikszene bereichern. Nach Dortmund geht

einer der begehrten und mit 40.000 Euro dotierten Hauptpreise: In

der Kategorie "Beste Livemusikprogramme" wird das Dortmunder domicil

gewürdigt.

Über Preisgelder in Höhe von jeweils 10.000 Euro

freuen sich der Musikclub Parzelle im Depot, ebenfalls in Dortmund,

sowie die Konzertagentur Indie Radar aus Oberhausen und das "Lokal

Harmonie" in Duisburg.

Insgesamt wurden 88 Auszeichnungen in

sechs Kategorien sowie Preisgelder in Höhe von rund 1,7 Millionen

Euro vergeben. Der Applaus-Award wird seit 2013 vom Beauftragten der

Bundesregierung für Kultur und Medien verliehen und von der

Initiative Musik umgesetzt. idr - Informationen:

https://applaus-award.de

REWE testet hochautomatisierte Lebensmittellieferung

In Bochum testet REWE als nach eigenen Angaben erster

Lebensmitteleinzelhändler in Deutschland die Auslieferung von Waren

mit einem selbstfahrenden Fahrzeug im Realbetrieb. Gemeinsam mit dem

Schweizer Technologieunternehmen LOXO und der Bochumer

Wirtschaftsentwicklung liefert ein speziell ausgerüsteter Van

Bestellungen aus – begleitet nur von einem Sicherheitsfahrer.

Im Pilot-Zeitraum von ca. sechs Monaten will REWE Lösungsansätze

finden, wie man einen technisch autonomen Lieferservice mit

möglichst hoher Kapazität auf die Straße bringen kann. Und wie

selbstfahrende hochautomatisierte Fahrzeuge den bestehenden

Lieferprozess ergänzen können. Beliefert werden Wohngebiete rund um

das REWE-Lager in Wattenscheid. idr

Neue Scan-Technik für

Polizeibehörden

Die Polizei Nordrhein-Westfalen stattet die

Kreispolizeibehörden Dortmund, Recklinghausen und Unna mit neuen

Fernauslesegeräten für LKW-Kontrollen aus. Die sogenannten

DSRC-Geräte (Dedicated Short Range Communication) ermöglichen es,

die Fahrtenschreiber von Lastwagen im Vorbeifahren zu scannen.

Ziel ist es, Fahrer, die manipuliert haben, schneller zu

erkennen und Verstöße effizienter aufzudecken. Die neuen Geräte

werden landesweit in insgesamt zehn Kreispolizeibehörden eingesetzt.

idr

Fit für die Zukunft mit

den IHK-Weiterbildungen - Neues Programm online

Beruflicher Neustart, gezielte Spezialisierung oder einfach Lust auf

neues Wissen: Die Kurse der IHK-Weiterbildung bieten allen

Lernbegeisterten das passende Angebot. Das neue Programm für das

erste Halbjahr 2026 ist ab sofort online. Im Fokus: Zukunftsthemen

wie Künstliche Intelligenz, digitale Transformation, moderne

Unternehmensführung und New Work.

In innovativen Formaten

werden die praxisnahen Inhalte vermittelt. Es gibt Online-Trainings

und hybride Lernmodelle, aber weiterhin auch Präsenzseminare. Das

Angebot richten sich an Fach- und Führungskräfte ebenso wie an

Berufs- und Quereinsteiger. Alle Details zum

Weiterbildungsprogramm und zu möglichen Fördermöglichkeiten finden

Sie unter:

https://www.ihk.de/niederrhein/weiterbildung.

Kinder in Not: Wichtelaktion bringt Weihnachtsfreude nach Neumühl

Das Projekt LebensWert in Duisburg startet in diesem

Jahr erneut die Weihnachtsaktion "Kinder in Not Wichtelaktion" und

setzt damit ein Zeichen der Nächstenliebe für Kinder aus belasteten

Lebenssituationen. Gemeinsam mit Pater Tobias, dem Marathon Pater,

möchte die Initiative mehr als hundert Mädchen und Jungen zwischen

vier und zwölf Jahren mit einem persönlichen Weihnachtsgeschenk

beschenken und ihnen damit ein Stück Freude und Hoffnung schenken.

Alle Mitwirkenden sind eingeladen, ein liebevoll verpacktes

Geschenk im Wert von etwa 15 Euro zu spenden. Bitte neuwertig, keine

gebrauchten Sachen. Wichtig ist ein Hinweis darauf, ob das Präsent

für ein Mädchen oder einen Jungen gedacht ist und welches Alter

berücksichtigt werden soll. Die Päckchen können bis zum 9.12.2025 im

Spenden Cafe Offener Treff an der Holtener Strasse 176 in Duisburg

Neumühl, Montag - Freitag 9 - 15 Uhr, abgegeben werden.

Neben

Sachspenden sind auch finanzielle Beiträge willkommen. Sie sichern

die Aktion dauerhaft ab und kommen vollständig den beteiligten

Kindern zugute. Spenden können unter dem Stichwort "Geschenke für

Kinder" auf folgendes Konto überwiesen werden

Projekt LebensWert

- IBAN DE34360602950010766036.

Ein besonderer Moment erwartet

alle Beteiligten am 19.12.2025 um 16 Uhr. Dann findet in der Herz

Jesu Kirche in Duisburg Neumühl eine kleine, adventliche Feier

statt, in deren Rahmen Pater Tobias die Geschenke an die Kinder

überreicht. Die Atmosphäre des Advents und die gemeinsamen

Begegnungen machen diesen Nachmittag zu einem bewegenden Höhepunkt

der Aktion.

Ein herzliches Dankeschön gilt schon jetzt allen

Menschen, die mit ihrem Engagement dazu beitragen, Kindern eine

fröhliche und hoffnungsvolle Weihnachtszeit zu ermöglichen. Jede

Unterstützung zeigt, dass Mitmenschlichkeit gerade in

herausfordernden Zeiten stark macht und verbindet.

Pragmatismus statt Protest: Wie die Gen Z Mobilität neu bewertet

Es ist noch nicht lange her, da protestierten junge Menschen mit

Fridays for Future für eine ökologische Verkehrswende, sogenannte

Klimakleber blockierten Kreuzungen. Von der Gen Z zeichnet eine groß

angelegte Mobilitätsstudie nun ein ganz anderes Bild: Ihr Blick

richtet sich weg von der globalen Klimakrise hin zur persönlichen

Komfortzone. Doch die Autoren warnen vor voreiligen Schlüssen: Wer

den moralischen Zeigefinger hebt, versteht diese Generation nicht

und hat kaum Aussicht, sie zu erreichen.

Viele Wünsche, wenig Hoffnung – so blickt die Gen Z auf Mobilität.

Laut einer Studie der ADAC Stiftung ist keine Generation so

unzufrieden mit den derzeitigen Mobilitätsangeboten und schaut so

desillusioniert in die Zukunft der Mobilität wie die 16- bis

27-Jährigen. Diese Haltung mündet in ein Mobilitätsverhalten, das

sich höchst pragmatisch daran orientiert, schnell, verlässlich und

günstig von A nach B zu kommen.

Der Gen Z ist bei der Wahl

ihrer Verkehrsmittel am wichtigsten, dass sie schnell (52 Prozent),

verlässlich (48), günstig (44) und flexibel (43) sind. Die Befragten

konnten aus 15 Eigenschaften maximal fünf benennen, die für sie den

Ausschlag geben, welches Verkehrsmittel sie nutzen.

Umweltfreundlichkeit wurde nur von 12 Prozent der jungen Menschen

genannt. Dieser Anteil ist geringer als in der Gesamtbevölkerung (15

Prozent).

Welches Verkehrsmittel diese Kriterien jeweils am

ehesten erfüllt, entscheiden die 16- bis 27-Jährigen von Fall zu

Fall unterschiedlich. 59 Prozent nutzen mindestens einmal pro Woche

den öffentlichen Personen-Nahverkehr (ÖPNV). In der

Gesamtbevölkerung sind das nur 35 Prozent. Auch E-Scooter, Leihräder

und Car-Sharing sind bei der Gen Z überdurchschnittlich beliebt. 48

Prozent der Gen Z greifen mindestens einmal pro Woche aufs Auto

zurück (Gesamtbevölkerung 61 Prozent). Auch für Urlaubsreisen nutzt

die Gen Z (24 Prozent) das Auto seltener als die Gesamtbevölkerung

(37 Prozent). Dafür verreisen 37 Prozent der Gen Z mit dem Flugzeug,

mehr als jede andere Altersgruppe.

Dieses Nutzerverhalten

spiegelt sich in dem Wunsch, mehrere Verkehrsmittel zur Auswahl zu

haben. 61 Prozent der Gen Z ist das wichtig. Auch deshalb büßt das

Auto bei den jungen Menschen nichts von seiner Attraktivität ein –

als Teil des Mobilitätsmix ebenso wie als Verkehrsmittel, zu dem

eine besonders hohe emotionale Bindung besteht. Der Führerschein

gilt den meisten als Muss. 58 Prozent der Gen Z sind bereits im

Besitz des Führerscheins. 27 Prozent planen, ihn in Kürze zu machen.

Darin unterscheidet sich die Gen Z so gut wie gar nicht von ihren

Vorgängergenerationen.

„Alles deutet darauf hin, dass wir

eine Entideologisierung der Haltung zu Mobilität erleben – weniger

Fixierung aufs Auto, aber auch weniger Glaube, durch individuelles

Verhalten Dinge zum Guten beeinflussen zu können“, sagt Christina

Tillmann, Vorständin der ADAC Stiftung. Zwar fühlten sich laut

Studie 53 Prozent der Gen Z moralisch verpflichtet,

umweltfreundliche Verkehrsmittel zu nutzen. Im Alltag ist das

allerdings kaum handlungsleitend, wie die Kriterien zur Wahl eines

Verkehrsmittels und Reiseverhalten zeigen. Stattdessen bestimmt die

Funktionalität das Mobilitätsverhalten.

Die

Entideologisierung geht nicht einher mit einem Desinteresse an

Politik, insbesondere an Verkehrspolitik. Das Politikfeld Verkehr

und Mobilität besitzt für die Jüngeren erheblich höhere Bedeutung

als für die Gesamtbevölkerung (28 vs. 19 Prozent).

Die Studie

zeigt, dass die Gen Z von Politik und Anbietern in erster Linie eine

funktionierende Mobilität erwartet, dass bestehende Defizite behoben

und technologische Möglichkeiten schneller und nutzerfreundlicher

umgesetzt werden. Zufrieden mit den bestehenden Mobilitätsangeboten

ist in der Gen Z nur jeder Zehnte. Das sind erheblich weniger als

etwa bei den über 60-Jährigen, von denen mehr als jeder Vierte sagt,

die Mobilitätsangebote seien gut und ausreichend.

Dementsprechend offen sind die 16- bis 27-Jährigen gegenüber neuen

Mobilitätsformen: 44 Prozent befürworten den breiten Einsatz

autonomer Fahrzeuge und digital vernetzter Mobilitätsangebote im

Alltag. Für E-Mobilität sprechen sich 43 Prozent aus, für Flugtaxis

36 Prozent. 25 Prozent wünschen sich mehr Haltestellen mit

unterschiedlichen Mobilitätsangeboten, sogenannte multimodale

Verkehrsknotenpunkte. Diese Werte liegen allesamt oberhalb der

Zustimmung in der Gesamtbevölkerung. Vor allem im Vergleich zu den

Babyboomern ist die Gen Z deutlich affiner gegenüber neuen

Technologien.

Auf eine praktische Umsetzung neuer

Mobilitätsformen blickt die Gen Z allerdings skeptisch. Eine auf

Nachhaltigkeit ausgelegte Verkehrswende halten in der Gen Z 53

Prozent für wünschenswert, aber nur 43 Prozent für machbar. Eine

Fortschreibung des Status Quo mit Fokus auf private Automobilität

betrachten 52 Prozent als wahrscheinlich, obwohl sich das lediglich

34 Prozent wünschen.

„Die Ergebnisse der Studie offenbaren

ein hohes Maß an Enttäuschung und Resignation. Viel stärker als

andere Altersgruppen denkt die Gen Z offensichtlich: Wandel wäre

gut, aber er kommt ja doch nicht“, sagt Christina Tillmann. „Aus

dieser Frustration entspringt in der Gen Z kein Protest, sondern

eher Rückzug ins unmittelbare Umfeld und auf persönliche

Bedürfnisse.“

Gegenüber Appellen an die Verantwortung des

Einzelnen zeigen sich die jungen Menschen vergleichsweise

unempfänglich. Die Gen Z erwarte im Verkehrssektor vielmehr

konkrete, alltagstaugliche Lösungen. Wenn funktionale Lösungen faire

Teilhabe und Klimaschutz befördern, seien sie bei der Gen Z sehr

willkommen. „Erziehungsversuche und visionäre Überhöhungen kommen

bei der Gen Z nicht an. Aber wenn Politik verlässlich und

realitätsnah kommuniziert und Mobilität alltagstauglich gestaltet,

wird sich die Gen Z einer Mobilitätswende nicht verschließen“, so

Christina Tillmann.

Über die Studie:

Die ADAC Stiftung hat

gemeinsam mit dem SINUS-Institut und der Universität Duisburg-Essen

erforscht, wie junge Menschen zwischen 16 und 27 Jahren über

Mobilität denken, wie sie heute unterwegs sind und was sie sich von

der Zukunft erwarten. Der aus der repräsentativen Befragung mit

Milieuanalysen und den qualitativen Studienmodulen entstandene

Datensatz ist der bislang umfangreichste in Deutschland zum

Mobilitätsverhalten und zu den Mobilitätseinstellungen der Gen Z.

Die Ergebnisse der wissenschaftlichen Erhebungen sind

ausführlich dargestellt in einer Grundlagen- und einer

Vertiefungsstudie. Diese, sowie empirischen Detailauswertungen,

weiterführende Analysen und konzeptionelle Vertiefungen, stehen zum

Download bereit unter: https://stiftung.adac.de/presse

Über

die ADAC Stiftung:

Die ADAC Stiftung konzentriert sich in ihrer

Arbeit auf zwei Themen: Mobilität und Lebensrettung. Sie setzt sich

dafür ein, dass alle Menschen in Deutschland ihrem Bedürfnis nach

Mobilität sicher und nachhaltig nachkommen können. Und dass Menschen

mit akuten Verletzungen oder in lebensbedrohlichen Situationen im

ganzen Land schnelle und wirksame Hilfe erhalten.

Im

Mobilitätsbereich verbindet die ADAC Stiftung wissenschaftliche

Analysen mit praxisnahen Programmen: Sie erforscht Einstellungen und

Verhalten, entwickelt Konzepte für nachhaltige Mobilität und

vermittelt jedes Jahr ca. 600.000 Kindern und Jugendlichen

Mobilitätskompetenz. Damit ist sie eine führende Akteurin in

Deutschland, wenn es darum geht, Mobilität sicherer, zukunftsfähiger

und menschenzentriert zu gestalten.

Solarbetriebene

DHL Packstation in Duisburg-Hochemmerich eröffnet

Die

DHL hat eine neue Packstation an der Friedrich-Alfred-Str. 217 (LIDL

Markt) in Duisburg-Hochemmerich in Betrieb genommen. Die Bedienung

erfolgt einfach per App mit dem Smartphone, der Paketempfang und

-versand ist rund um die Uhr möglich. Die Kapazität des neuen,

solarbetriebenen Automaten umfasst 66 Fächer.

Kundinnen und Kunden können dort ab sofort rund um die Uhr ihre

Pakete abholen, vorfrankierte Sendungen verschicken. Die

App-gesteuerte Packstation kommt dabei ohne Bildschirm aus. Für die

Nutzung benötigen Kundinnen und Kunden lediglich die kostenlose Post

& DHL App.

Für die Be- und Entladung der Packstationen

stehen bundesweit unter anderem bereits mehr als 35.000

Elektro-Fahrzeuge zur Verfügung. Die Packstationen befinden sich in

der Regel an zentralen Orten des täglichen Lebens, wie zum Beispiel

an Supermärkten, Tankstellen oder auf Firmengeländen. Ebenso spielen

Wohnungsbaugesellschaften als Standortgeber in Wohngebieten eine

bedeutende Rolle.

Auch der Öffentliche Personennahverkehr

und bundesweite Bahnhöfe als zentrale Drehscheiben mitten in der

Stadt stehen im Vordergrund. Die App-gesteuerte Packstation benötigt

kein Display, da die Kundin oder der Kunde sie ausschließlich mit

seinem Smartphone bedient. „Wir haben die App-gesteuerten

Packstationen intensiv getestet.

Meidericher

Gemeinde lädt zur Kirchenkneipe ein

An einem der vier

Freitage jeden Monats öffnet im Gemeindezentrum der Evangelischen

Kirchengemeinde Duisburg Meiderich, Auf dem Damm 8, die

Kirchenkneipe.

So auch am 28. November 2025, wo Besucherinnen

und Besucher nach dem 19-Uhr-Wochenabschlussandacht ab 19.30 Uhr

wieder gute Getränke, leckere Kleinigkeiten und eine gemütliche

Atmosphäre erwarten können, die zum Wohlfühlen einlädt und Platz für

nette Gespräche lässt. Infos zur Gemeinde gibt es im Netz unter

www.kirche-meiderich.de oder im Gemeindebüro unter 0203-4519622.

Mitglieder des Teams der Meidericher Kirchenkneipe (Foto:

www.kirche-meiderich.de).

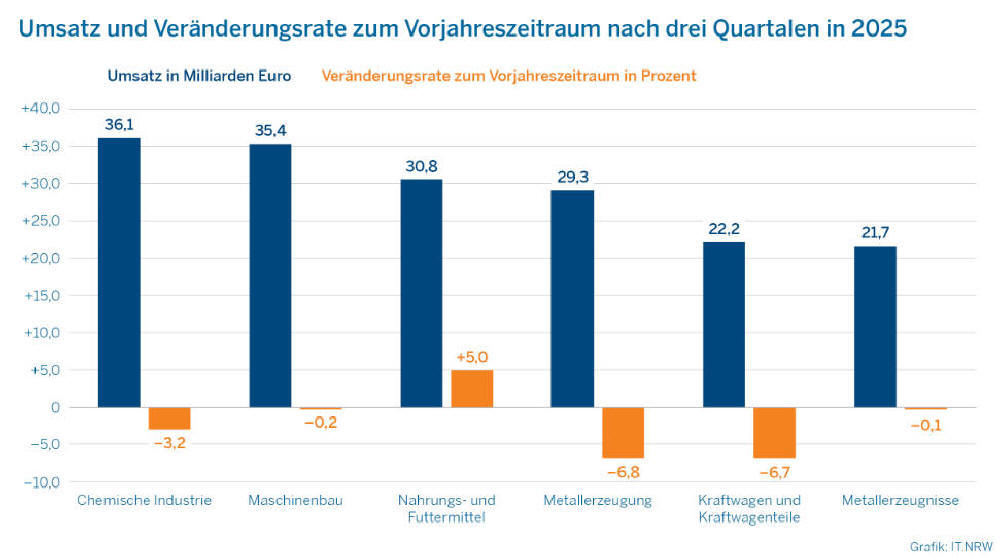

NRW-Industrie: Metalle und KFZ-Branche mit größten

Umsatzrückgängen in den ersten neun Monaten 2025

*

Insgesamt erwirtschafteten eine Millionen Beschäftige einen

Gesamtumsatz von 259 Milliarden Euro.

* Nur Nahrungs- und

Futtermittel mit Umsatzplus.

* KFZ-Branche mit stärkstem

Beschäftigungsrückgang.

Die 4.872 nordrhein-westfälischen

Industriebetriebe mit 50 oder mehr Beschäftigten haben in den ersten

neun Monaten des Jahres 2025 einen nominalen (also nicht

preisbereinigten) Umsatz von 259 Milliarden Euro erwirtschaftet. Wie

das Statistische Landesamt mitteilt, waren das 2,4 % weniger als in

den ersten neun Monaten des Jahres 2024.

Dabei gingen sowohl

die Inlandsumsätze (−2,4 %) als auch die Umsätze im Auslandsgeschäft

(−2,3 %) gegenüber Januar bis September 2024 zurück. Nur

Nahrungsmittelbranche im Plus – Metallerzeugung und -bearbeitung mit

deutlichem Minus Innerhalb der umsatzstärksten Industriebranchen

konnte erneut nur die Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln

(30,8 Milliarden Euro; +5,0 %) eine nominale Umsatzsteigerung

erzielen.

Alle weiteren Branchen verzeichneten hingegen Umsatzrückgänge:

Die Metallerzeugung und –bearbeitung musste den prozentual größten

Rückgang hinnehmen (29,3 Milliarden Euro; −6,8 %), dicht gefolgt von

der Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen (22,2 Milliarden

Euro; −6,7 %).

Auch die chemische Industrie (36,1 Milliarden

Euro; −3,2 %) und der Maschinenbau (35,4 Milliarden Euro; −0,2 %)

konstatierten rückläufige Umsätze. Beschäftigung um 2,0 % gesunken –

Größter Beschäftigungszuwachs in der Nahrungsmittelbranche In den

ersten neun Monaten dieses Jahres waren bei den

nordrhein-westfälischen Industriebetrieben durchschnittlich

1.038.468 Personen beschäftigt; das sind 2,0 % weniger Personen als

im entsprechenden Vorjahreszeitraum.

In den meisten Branchen

waren Beschäftigungsrückgänge zu beobachten: Beschäftigungsstärkste

Branche war der Maschinenbau (176.979 Personen; 1,3 % weniger als in

den ersten neun Monaten 2024). Weitere 128.492 Personen (−1,2 %)

waren im Bereich der Herstellung von Metallerzeugnissen beschäftigt.

Die Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln vermeldete

mit 103.950 Personen (+6,7 %) den größten Beschäftigungszuwachs. Bei

der Beschäftigungsentwicklung wies die Herstellung von Kraftwagen

und Kraftwagenteilen mit 57.189 Personen (−9,4 %) erneut den größten

Rückgang auf.

NRW: Verurteilungen wegen Verstößen gegen das

Waffengesetz um rund 21 % höher als vor 10 Jahren

*

Höchststand im Jahr 2019 mit 1.470 Verurteilungen.

* Geldstrafe

ist die am häufigsten auferlegte Strafe.

* Für 44,8 % der

Verurteilten war es nicht die erste Verurteilung.

Die

Gerichte in NRW haben im Jahr 2024 insgesamt 1.202 Personen wegen

Verstößen gegen das Waffengesetz verurteilt. Wie das Statistische

Landesamt mitteilt, waren dies 20,8 % mehr Verurteilungen als im

Jahr 2014. Die Zahl der Verurteilungen erreichte im

Zehnjahreszeitraum ihren Höchststand im Jahr 2019. Damals wurden

1.470 Personen wegen dieses Straftatbestandes verurteilt.

Nach einem Rückgang der Verurteilungen in den Corona-Jahren 2020

und 2021 ist die Anzahl der Verurteilungen zuletzt wieder gestiegen.

Sie liegt jedoch unter dem Vor-Corona-Niveau. Überwiegende Mehrheit

zu Geldstrafe verurteilt Die meisten Verurteilungen wegen Verstößen

gegen das Waffengesetz erfolgten im Jahr 2024 mit 92,4 % nach

allgemeinem Strafrecht und 7,6 % nach Jugendstrafrecht.

Für

die 1.111 Verurteilungen nach allgemeinem Strafrecht liegen auch

Daten zu den verhängten Strafen vor: In 1.034 Fällen – und damit der

überwiegenden Mehrheit – wurde eine Geldstrafe auferlegt. Bei den

übrigen 77 Verurteilungen wurde eine Freiheitsstrafe ausgesprochen,

die in 63 Fällen zur Bewährung ausgesetzt wurde.

Rund 45 %

der Verurteilten wurden bereits zuvor rechtskräftig verurteilt

Von den insgesamt 1.202 Verurteilten wegen Verstößen gegen das

Waffengesetz sind 44,8 % zuvor schon mindestens einmal rechtskräftig

verurteilt worden. Diese Verurteilung kann auch wegen eines

Verstoßes gegen einen Straftatbestand eines anderen Gesetzes erfolgt

sein.

Fast drei Viertel der Verurteilten mit deutscher

Staatsangehörigkeit Von den Verurteilten im Jahr 2024 wegen

Verstößen gegen das Waffengesetz hatten 72,6 % die deutsche und

27,4 % nicht die deutsche Staatsangehörigkeit. Damit gab es bei

diesem Straftatbestand überdurchschnittlich viele Verurteilte mit

deutscher Staatsangehörigkeit: Über alle Straftaten hinweg lag der

Anteil der Verurteilten mit deutscher Staatsangehörigkeit bei

60,6 %.

Insgesamt gab es im Jahr 2024 in NRW 130.470

Verurteilungen, die in der Strafverfolgungsstatistik erfasst wurden.

Der Anteil der Verurteilungen wegen Verstößen gegen das Waffengesetz

lag damit bei 0,9 %.