|

'Tagesaktuell' - Redaktion Harald Jeschke | Sonderseiten |

• Sitemap •

Archiv

• 47. Kalenderwoche:

19. November

•

Baustellen •

DVG-Umleitung •

Bahn-VRR

Donnerstag, 20. November 2025

Duisburg leuchtet orange – Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen

In diesem Jahr beteiligt sich Duisburg wieder an der

weltweit stattfindenden Aktion „Orange your City“ der Vereinten

Nationen, um auf den seit 1991 stattfindenden „Internationalen Tag

zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen“ aufmerksam zu machen.

Am Dienstag, 25. November, werden hierzu zahlreiche Gebäude im

Stadtgebiet orange leuchten. So etwa der imposante Stadtwerketurm,

die Türme der Schwanentorbrücke und das denkmalgeschützte alte

Hallenbad in Hamborn, in dem das jobcenter seinen Sitz hat. Ebenso

der Eingangsbereich der Schauinsland-Reisen-Arena und die

Mercatorhalle.

Wie im letzten Jahr ist auch der Stadtwerketurm dabei und wird in

seiner.ganzen Länge orange erleuchten. Fotos Ilja Höpping / Stadt

Duisburg

MercatorOne und die Weihnachtsbeleuchtung von

Duisburg Kontor am Hauptbahnhof und dem Eingang zum Weihnachtsmarkt

an der Königsstraße sowie das Riesenrad der Familie Gormanns am Ende

der Kuhstraße beteiligen sich ebenfalls an der Aktion.

In Orange erstrahlen werden erstmals auch die Eingangsbereiche des

Landessportbundes NRW an der Friedrich-Alfred-Allee und des

Stadtsportbundes an der Bertaallee im Sportpark Duisburg.

Zudem werden an verschiedenen Örtlichkeiten wieder orangefarbene

Fahnen mit der Aussage „Wir sagen NEIN! zu Gewalt gegen Frauen!“

wehen, um ebenfalls ein Zeichen zu setzen. So vor dem Rathaus am

Burgplatz und dem Theater, aber auch vor dem Polizeipräsidium und

dem Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste NRW am Innenhafen.

Die Evangelischen Dienste Duisburg gGmbH, die unter anderem

mit ihren Frauenhäusern Zuflucht und Schutz bieten, bekennen

ebenfalls Farbe und beteiligen sich an der Aktion. Im

Eingangsbereich des „FORUM Duisburg“ auf der Königstraße wird

außerdem am Samstag, 22. November, von 13 bis 18 Uhr der Runde Tisch

„Gewaltschutz für Duisburg“ auf den besonderen Tag aufmerksam machen

und über Hilfsangebote informieren.

Weitere Informationen

und Aktionen rund um das Thema „Gewaltschutz für Duisburg“ finden

sich auf der städtischen Internetseite unter

https://www.duisburg.de/gewaltschutz

Personalversammlung der Stadtverwaltung Duisburg: Einschränkungen im

Publikumsverkehr am 3. Dezember

Zahlreiche

Beschäftigte der Stadtverwaltung werden am Mittwoch, 3. Dezember, ab

8.30 Uhr in der Mercatorhalle zur diesjährigen Personalversammlung

des Personalrats „Innere Verwaltung“ erwartet. Aus diesem Grund muss

in allen städtischen Dienststellen mit Beeinträchtigungen des

Publikumsverkehrs von 8 bis 15 Uhr gerechnet werden. Auch Call

Duisburg wird ganztägig nur eingeschränkt erreichbar sein.

Davon ausgenommen ist die Tätigkeit der Feuerwehr und der

Wirtschaftsbetriebe Duisburg. Die Bürger-Service-Stationen und das

Bezirksmanagement sind erst ab 14 Uhr geöffnet. Das

Straßenverkehrsamt bleibt ganztägig geschlossen. Auch das Bürgerund

Ordnungsamt und das Amt für Integration und Einwanderungsservice

einschließlich sämtlicher Außenstellen sind am 3. Dezember nicht

geöffnet.

Bereits vereinbarte Termine bleiben jedoch

bestehen. Beim Amt für Rechnungswesen und Steuern bleibt das

Frontoffice der Vollstreckung ganztägig geschlossen. Das

Gesundheitsamt bleibt für den Publikumsverkehr geschlossen. Auch

hier bleiben bereits vereinbarte Termine bestehen. Das Amt für

Soziales und Wohnen ist an diesem Tag im Bereich Unterbringung und

Betreuung von Asylbewerbern und Flüchtlingen auf der Beekstraße

geschlossen, ebenso die Außenstellen des Amtes für Soziales und

Wohnen im Bereich der Grundsicherung.

Der Zugang zum

Stadthaus ist zu den regulären Öffnungszeiten möglich. Die

Beratungsstelle Planen, Bauen und Verkehr bleibt durchgehend

geöffnet. Die Ausgabestelle für Parkausweise öffnet um 14 Uhr. Die

Zentralbibliothek öffnet um 10 Uhr, die Servicezeit mit Personal

beginnt um 11 Uhr. Bei den Öffnungszeiten der Zweigstellen kommt es

zu Einschränkungen.

Tagesaktuelle Informationen dazu sind

auf www.stadtbibliothek-duisburg.de zu finden. Ab 15 Uhr haben alle

Standorte wieder regulär geöffnet. Die Open Libraries in Vierlinden,

Neumühl, Beeck und Wanheimerort stehen Kundinnen und Kunden mit

einem gültigen Bibliotheksausweis ab 7 Uhr zur Verfügung. Beim

Bücherbus entfallen die Haltepunkte in Marxloh, und Röttgersbach.

Die an diesen Standorten entliehenen Medien werden entsprechend

verlängert.

Die Kurse der Volkshochschule und Musik- und

Kunstschule finden wie geplant statt. Die VHS-Geschäftsstelle Mitte

öffnet um 10 Uhr, die Geschäftsstellen Nord und West um 14 Uhr. Das

Kultur- und Stadthistorische Museum sowie das Museum der Deutschen

Binnenschifffahrt sind ebenso zu den normalen Öffnungszeiten

geöffnet (10 bis 17 Uhr) wie die Kasse des Theaters der Stadt (10

bis 18.30 Uhr).

Die städtischen Schwimmbäder (Hallenbäder

Neudorf und Toeppersee, das Rhein-Ruhr-Bad sowie das Allwetterbad

Walsum) werden am Tag der Personalversammlung durchgehend

geschlossen sein. Informationen zu den Bädern gibt es auf der

Homepage www.duisburgsport.de und unter der InfoHotline 0203

283-4444. Die Geschäftsstelle des Studieninstituts Duisburg bleibt

ganztägig geschlossen. Für städtische Beschäftigte der

Kernverwaltung Duisburg findet kein Unterricht am Studieninstitut

statt.

EU-Digital-Paket: TÜV-Verband fordert

Klarheit bei KI-Prüfstrukturen

Der TÜV-Verband begrüßt

das EU-Digitalpaket, fordert aber einen schnellen Aufbau

behördlicher Strukturen und eine zeitnahe Benennung von

Prüforganisationen zur erfolgreichen Umsetzung der KI-Verordnung in

Europa.

Vereinfachung der

Digitalgesetzgebung: Einsparungen: bis 2029: 5 Mrd Verwaltungskosten

- 150 Mrd für Unternehmen

©

TÜV-Verband

©

TÜV-Verband

Das veröffentlichte

Digital-Paket („Digital-Omnibus“) der EU-Kommission ist aus Sicht

des TÜV-Verbands ein Schritt in die richtige Richtung. Neben der

Konsolidierung des europäischen Datenrechts bringt der Vorschlag vor

allem Nachschärfungen bei der europäischen KI-Verordnung („AI Act“),

um rechtliche Unsicherheiten zu beseitigen und Vereinfachungen zu

ermöglichen.

Der TÜV-Verband begrüßt vor allem, dass die

Verfahren zur Benennung unabhängiger Prüfstellen für die Prüfung von

Hochrisiko-KI-Systemen vereinfacht werden sollen. Noch ist

allerdings weiterhin unklar, wie genau die behördliche Benennung

erfolgen soll. Dies gilt insbesondere für diejenigen Produkte,

welche bereits heute einer verpflichtenden Drittprüfung unterliegen

wie Medizinprodukte.

„Wir plädieren dafür, bestehende

Benennungen als Basis zu nehmen und um den KI-Aspekt zu erweitern,

im Sinne einer Scope-Erweitung der Prüfstellen“, sagt Johannes

Kröhnert, Leiter des Brüsseler Büros des TÜV-Verbands. Damit könnten

zeitaufwendige Neubenennungen vermieden sowie der schnelle Aufbau

einer robusten KI-Prüfinfrastruktur und der rechtzeitige

Markteintritt von innovativen Produkten sichergestellt werden.

Für eine zeitnahe Benennung brauche es neben klaren und

umsetzbaren Kriterien auch ausreichend Personal und Know-how in den

zuständigen nationalen Behörden. Auch hierbei sei der europäische

Gesetzgeber weiter gefordert. Moderate Verschiebung der

Anwendungsfristen erlaubt mehr Vorbereitungszeit Laut dem aktuellen

Vorschlag sollen die zentralen Hochrisiko-KI-Anforderungen mit einer

Verschiebung der Fristen von maximal zwölf bzw. sechszehn Monaten in

Kraft treten.

„Wir begrüßen es, dass sich die EU-Kommission

trotz des großen politischen Drucks nur für eine moderate

Verschiebung der Anwendungsfristen entschieden hat“, sagt Kröhnert.

„Die etwas verlängerte Übergangsfrist verschafft allen

Wirtschaftsakteuren mehr Spielraum für die Vorbereitung, ohne die

von KI-Systemen ausgehenden Risiken aus den Augen zu verlieren.“

Eine längere Verschiebung hätte Europas Anspruch untergraben,

zum weltweit führenden Standort für sichere und vertrauenswürdige KI

zu werden. Kröhnert: „Die nun gewonnene Zeit sollte vor allem dafür

genutzt werden, um den Aufbau nationaler Marktaufsichts- und

Prüfstrukturen konsequent voranzutreiben.“

Qualität sichern:

Warum es jetzt auf die Prüfstrukturen ankommt Ein zentraler Hebel

für eine wirksame Umsetzung der KI-Verordnung liegt in den

sogenannten Benennungsverfahren – also in der behördlichen

Kompetenzfeststellung unabhängiger Prüfstellen, die

Hochrisiko-KI-Systeme wie Medizinprodukte oder Maschinen vor der

Markteinführung auf Sicherheit und Rechtskonformität prüfen.

„Ohne behördlich anerkannte Prüfstellen kann der AI Act nicht

umgesetzt werden“, mahnt Kröhnert. Während sich Prüfstellen wie die

TÜV-Organisationen seit mehreren Jahren auf die Prüfungen von

KI-Systemen vorbereiten, bestehe die Gefahr, dass die notwendigen

behördlichen Strukturen nicht Schritt halten. Aus Sicht des

TÜV-Verbands ist daher jetzt Tempo gefragt.

Kröhnert: „Nur wenn

Verfahren, Zuständigkeiten und Anforderungen schnell geklärt werden,

kann sich das neue Regelwerk in der Praxis bewähren und Vertrauen in

KI-Systeme wachsen.“

„Maler und Lackierer“ als Schulprojekt

Berufsorientierung auf Augenhöhe: An der Theodor-König-Gesamtschule

lernen Schülerinnen und Schüler das Malerhandwerk kennen, indem sie

mit Auszubildenden des Malerbetriebs Dorscheid die Wände ihrer

Schule gestalten.

Ziel des Schulprojektes ist es, den jungen

Menschen wertvolle Erfahrungen in einem traditionsreichen

Handwerksberuf zu vermitteln. Bildungsdezernentin Astrid Neese,

Malermeister Werner Dorscheid und Schulleiter Harm Betzinger stellen

bei diesem Termin am Donnerstag, 20. November 2025 um 10 Uhr

gemeinsam das Projekt vor.

Universität

Duisburg-Essen wird für die Universitätsallianz Ruhr

NRW-HPC-Standort - Landeskonzept für wissenschaftliches

Hochleistungsrechnen

wird umgesetzt

Das Ministerium

für Kultur und Wissenschaft und die Digitale Hochschule NRW haben im

Rahmen des vierten HPC-Landeskonzepts die Universitätsallianz Ruhr

mit der Universität Duisburg-Essen als Konsortialführerin zum

vierten NRW-weiten Standort für Hochleistungsrechnen (High

performance Computing, HPC) benannt – nach Köln, Aachen und

Paderborn. Das Ziel ist es, moderne

High-Performance-Computing-Systeme landesweit bereitzustellen.

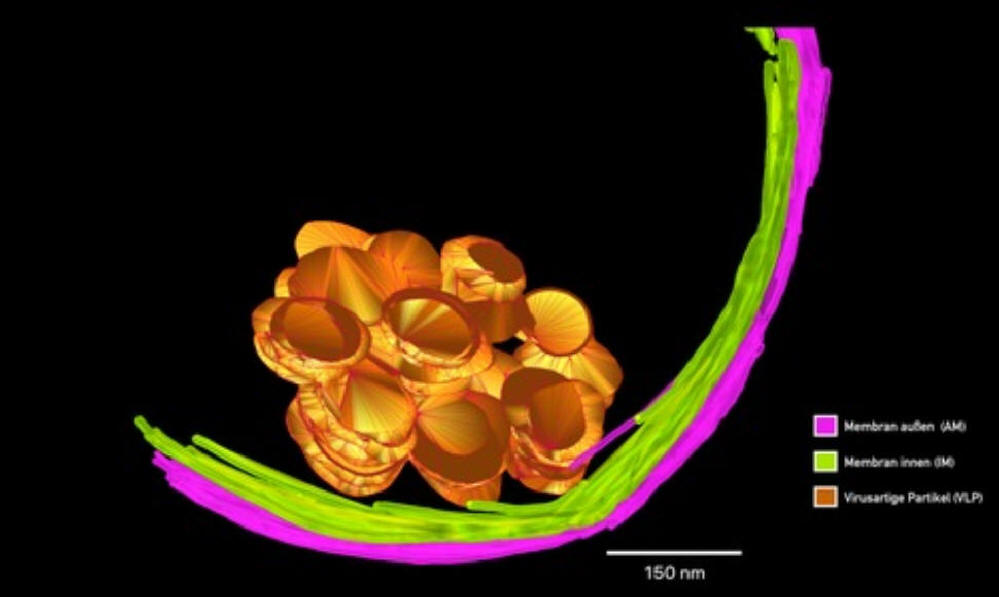

Zellezoom - Bild: Lea Griesdorn / Kristian Parey / Alexander Probst

HPC-Rechner sind erforderlich, um beispielsweise komplexe

Netzwerke von tausenden verschiedenen Viren und Mikroben in

natürlichen Ökosystemen zu entschlüsseln. Dieses Bild zeigt eine

dreidimensionale Rekonstruktion eines Mikroorganismus aus dem

Grundwasser, in dem sich Viren replizieren. Die Identifizierung der

Viren und der Mikroben erfolgte mittels HPC-gestützter Analyse des

Erbguts. Die Aufnahmen der Zelle wurden mittels

Cryo-Elektronentomographie erstellt. Bild: Lea Griesdorn / Kristian

Parey / Alexander Probst

Wissenschaftsministerin Ina Brandes:

„Rechenleistung ist der entscheidende Rohstoff im digitalen

Zeitalter. Neben unserem herausragenden Supercomputer in Jülich

treiben wir die Versorgung unserer Hochschulen mit Rechenkapazität

weiter voran. Forschung und Industrie in Nordrhein-Westfalen können

so in kürzerer Zeit mehr computergestützte Simulationen durchführen

und riesige Datenmengen auswerten. Das macht Wissenschaft präziser

und den Transfer der Erkenntnisse in die Anwendung schneller. Der

breite Zugang zu Hochleistungscomputern verschafft dem

Wissenschaftsstandort einen echten Wettbewerbsvorteil.“

Das

HPC-Landeskonzept NRW sieht vier Standorte für Hochleistungsrechnen

(HPC-Cluster) auf der Ebene 3 (Tier-3: Fachcluster) vor. In Köln

wird der Basis-Service für HPC-Leistungen bereitgestellt. In

Paderborn gibt es einen Fachcluster für Physik und Chemie. Der

Cluster der RWTH Aachen fokussiert vorrangig auf die

Ingenieurwissenschaften. Die Universität Duisburg-Essen wird

wissenschaftliches Hochleistungsrechnen insbesondere für die

Bereiche Biologie, Biochemie und Angewandte Mathematik anbieten.

An den drei Fachcluster-Standorten wird zudem maschinelles

Lernen als Basistechnologie unterstützt werden. Über ein

Verteilungssystem können sich alle Hochschulen in NRW anteilig

Rechenzeit sichern. Der neue Betriebsstandort wird sich im künftigen

Technologie-Quartier Wedau im derzeitigen Data Center des Zentrums

für Informations- und Mediendienste der Universität Duisburg-Essen

befinden.

Prof. Dr. Barbara Albert, Sprecherin der

Universitätsallianz Ruhr, Rektorin der Universität Duisburg-Essen

und Mitglied im erweiterten Vorstand der Digitalen Hochschule NRW

(DH.NRW) begrüßt die Entscheidung des Ministeriums: „Mit dem

Landeskonzept für wissenschaftliches Hochleistungsrechnen verfolgt

das Ministerium für Kultur und Wissenschaft mit der DH.NRW eine

kluge Strategie, um HPC-Ressourcen zu bündeln, zu stärken und durch

die Hochschulen betreiben zu lassen. So ist man gemeinsam

leistungsfähiger, effizienter und nachhaltiger.“

Der neue

HPC-Standort Duisburg-Essen der Universitätsallianz Ruhr überzeugt

auch durch sein innovatives Nachhaltigkeitskonzept: „Da mittlerweile

in allen Wissenschaftsbereichen der Einsatz von computergestützten

Methoden nicht mehr wegzudenken ist, gewinnt die zentrale und

gleichzeitig nachhaltige Bereitstellung von Rechenressourcen stark

an Bedeutung. Hierzu trägt die Möglichkeit, die Abwärme der

Hochleistungsrechner für die Nah- und Fernwärme-Versorgung der

Region zu nutzen, entscheidend bei.“, sagt Prof. Dr. Pedro Marron,

Prorektor für Transfer, Innovation und Digitalisierung an der

Universität Duisburg-Essen.

Für den Betrieb eines effizienten

HPC-Ökosystems ist ein breit aufgestelltes Betriebs- und

Support-Personal notwendig. Dazu arbeiten bereits jetzt 19

Mitarbeitende der zentralen IT-Betreiber ZIM, IT.Services und ITMC

aus den drei Universitäten in Duisburg-Essen, Bochum und Dortmund

eng zusammen. Sie werden künftig die Abläufe rund um das

hpcFachCluster.nrw in der Universitätsallianz Ruhr gemeinsam

umsetzen. Die Inbetriebnahme ist für voraussichtlich Anfang 2028

geplant.

Bürger- und Ordnungsamt: Christoph Sagante

ist neuer Bezirksdienstmitarbeiter für den Stadtbezirk Süd

Der Bezirksdienst beim Städtischen Außendienst des Bürger- und

Ordnungsamtes hat seinen Dienst aufgenommen. Christoph Sagante ist

als einer der Ersten ab sofort für den Stadtbezirk zuständig, der

den Duisburger Süden umfasst: „Ich freue mich auf die neue Aufgabe,

weil sie mir die Möglichkeit gibt, direkt für die Bürgerinnen und

Bürgern da zu sein, ansprechbar, verlässlich und lösungsorientiert.

Mein Wunsch ist es einen positiven Beitrag für den Bezirk zu

leisten.“

Der Stadtbezirk Süd ist der größte in Duisburg.

Dort leben über 73.000 Einwohnerinnen und Einwohner auf über 49

Quadratkilometern. „DuisburgSüd zeichnet sich durch eine besondere

Mischung aus städtischem Leben und naturnahen Rückzugsorten aus. Die

Nähe zum Rhein, die vielen Grünflächen und die gewachsenen

Strukturen in den Stadtteilen machen den Bezirk lebens- und

liebenswert“, so Sagante.

Insgesamt ist Duisburg für ihn

eine Stadt mit vielen Möglichkeiten und ein Ort, an dem man gerne

Zeit verbringt. Der 43-Jährige war von 2015 bis 2025 beim

Städtischen Außendienst des Bürger- und Ordnungsamtes beschäftigt,

bevor er zum Bezirksdienst wechselte. Zuvor war im kaufmännischen

Bereich in verschiedenen Unternehmen tätig. In seiner Freizeit steht

die Familie von Christoph Sagante im Mittelpunkt.

Er ist

Vater von zwei Kindern und verbringt seine freie Zeit am liebsten

mit spontanen Ausflügen innerhalb Deutschlands oder auf gemeinsamen

Urlaubsreisen. Zu seinen weiteren Hobbies zählt Musik und Lesen. Der

städtische Bezirksdienst Die neuen Bezirksdienstmitarbeitenden sind

ab sofort täglich, weitestgehend zu Fuß und uniformiert, in den

verschiedenen Stadtteilen unterwegs, um aktiv auf Bürgerinnen und

Bürger sowie Vereine und Gewerbetreibende zuzugehen.

Christoph Sagante, Bezirksdienstmitarbeiter für den Stadtbezirk Süd.

Foto: Tanja Pickartz / Stadt Duisburg

Zukünftig sollen in

allen Duisburger Stadtbezirken insgesamt zwei

Bezirksdienstmitarbeitende unterwegs sein. Neben der fußläufigen

Sichtbarkeit der Bezirksdienstmitarbeitenden im jeweiligen

Stadtbezirk ist auch geplant, regelmäßig Mobile Wachen,

beispielsweise auf verschiedenen Wochenmärkten sowie Infostände auf

Stadtfesten anzubieten. Interessierte Bürgerinnen und Bürger haben

dort die Möglichkeit ihre Fragen und Anregungen loszuwerden.

Außerdem soll die bestehende Ordnungspartnerschaft durch gemeinsame

Streifgänge mit den Bezirksbeamten der Polizei weiter ausgebaut

werden.

Christoph Sagante kann – genau wie seine Kolleginnen

und Kollegen vom Bezirksdienst – jederzeit persönlich in den

Stadtbezirken angesprochen werden. Kontakt mit dem Bezirksdienst

kann auch per E-Mail an sad@stadtduisburg.de oder telefonisch unter

0203 283-3900 über die Führungs- und Koordinierungsstelle des

Bürger- und Ordnungsamtes aufgenommen werden. Weitere Informationen

online unter www.duisburg.de/bezirksdienst.

#GemeinsamGründen: Über 30

IHK-Veranstaltungen für angehende Gründer in NRW

Mit

der bundesweiten Aktionswoche „#GemeinsamGründen“, die vom 17. bis

21. November 2025 stattfindet, setzen die Industrie- und

Handelskammern ein Zeichen für mehr Mut zur Selbstständigkeit. Auch

Nordrhein-Westfalen beteiligt sich mit über 30 Veranstaltungen, die

Menschen mit einer Geschäftsidee oder kurz vor der Gründung

unterstützen sollen. Alle Termine aus NRW sowie die bundesweite

Übersicht der Aktionswoche sind verfügbar unter: IHK-Aktionswoche

#GemeinsamGründen am Start

Ob Fragen zur Finanzierung, zur

passenden Rechtsform, zum Businessplan, zum Marketing oder zum

Einsatz von KI – die IHKs bieten unter dem Motto #GemeinsamGründen

vielfältige Online-Seminare, Workshops und persönliche Gespräche an.

„Viele Menschen haben eine gute Idee, wissen aber nicht, wie sie

anfangen sollen“, sagt Dr. Nikolaus Paffenholz, Fachpolitischer

Sprecher für Existenzgründung & Unternehmensförderung von IHK NRW.

„Wir möchten ihnen Mut machen und zeigen, welche Schritte

wirklich wichtig sind. Und wir bieten das Wissen und die Kontakte,

die man braucht, um erfolgreich zu starten. Gründungen bringen

frische Ideen in die Region und oft entstehen daraus auch neue Jobs.

Deshalb ist die Aktionswoche ein guter Einstiegspunkt für alle, die

ihre Idee endlich umsetzen möchten.“

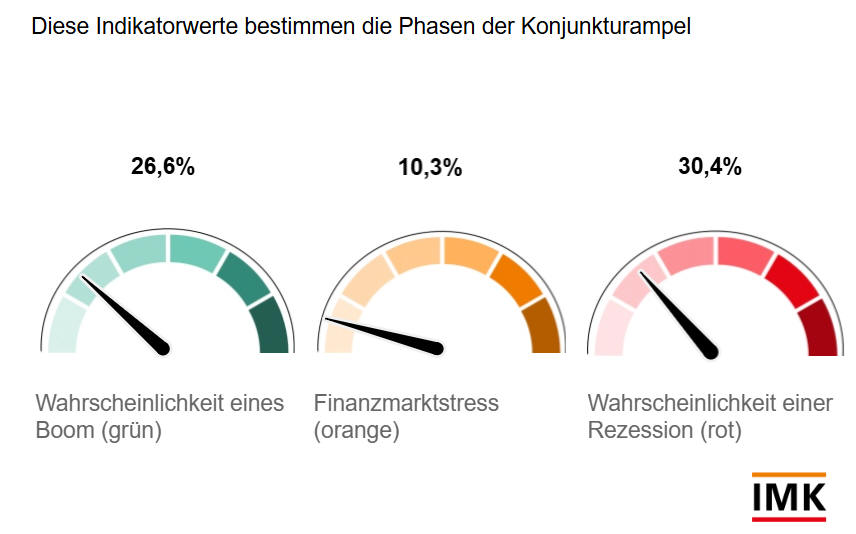

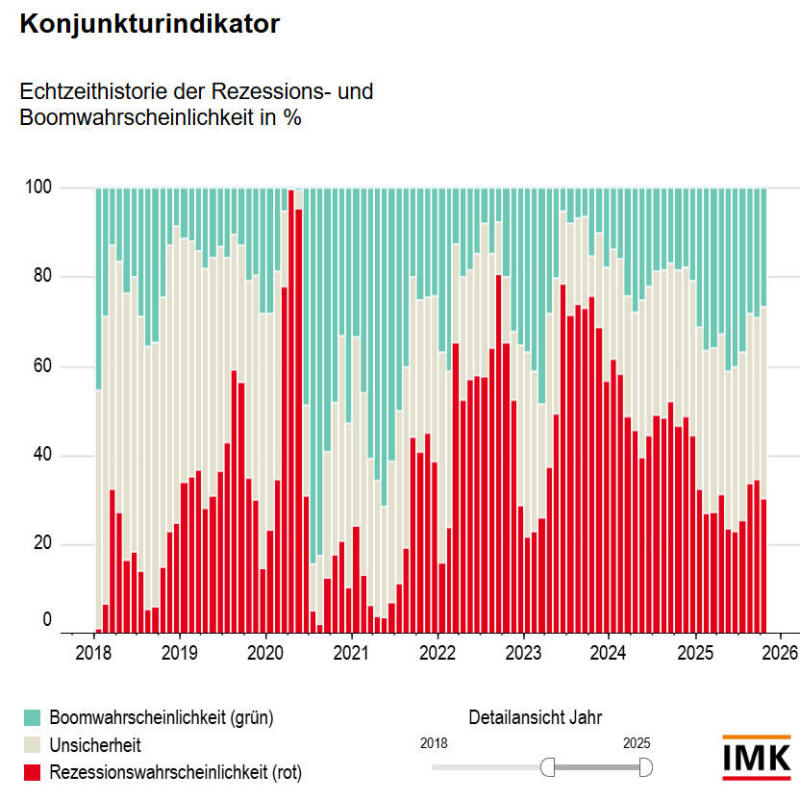

IMK

Konjunkturindikator: Rezessionsrisiko leicht gesunken – Aussichten

auf Erholung verdichten sich

Die Aussichten für die

deutsche Wirtschaft haben sich in den vergangenen Wochen leicht

verbessert. Das signalisiert der monatliche Konjunkturindikator des

Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der

Hans-Böckler-Stiftung. Für den Zeitraum von November bis Ende Januar

weist der Indikator, der die neuesten verfügbaren Daten zu den

wichtigsten wirtschaftlichen Kenngrößen bündelt, eine

Rezessionswahrscheinlichkeit von 30,4 Prozent aus. Anfang Oktober

betrug sie für die folgenden drei Monate noch 34,8 Prozent.

Etwas gesunken ist auch die statistische Streuung im Indikator, die

eine Verunsicherung von Wirtschaftsakteuren widerspiegelt – sie

beträgt aktuell 13,1 Prozent nach 17,7 Prozent im Vormonat.

Die Aufhellung ist zwar nicht so stark, dass der nach dem

Ampelsystem arbeitende Indikator von der aktuellen Phase „gelb-rot“

auf das günstigere „gelb-grün“ schalten würde. Der Indikator

signalisiert damit weiterhin „konjunkturelle Unsicherheit“ für die

kommenden drei Monate, aber keine akute Rezessionsgefahr.

In dieser Situation seien Wirtschaftsakteur*innen wie

Wirtschaftspolitiker*innen besonders gefragt, einen kühlen Kopf zu

bewahren, betont Prof. Dr. Sebastian Dullien, der wissenschaftliche

Direktor des IMK. „Die aktuellen Daten zeigen: Die wirtschaftliche

Lage ist besser, als es in der öffentlichen Diskussion derzeit

dargestellt wird.

Die Zeichen stehen auf Erholung im kommenden Jahr. Jetzt ist

wichtig: Den Aufschwung nicht zerreden. Eine wichtige Säule der

Erholung in den kommenden Quartalen ist der private Konsum.

Wenn man jetzt nur über Einschnitte im Sozialsystem – von Rente bis

Krankenversicherung – redet, verunsichert man die Menschen und legt

die Axt an die wirtschaftliche Erholung in Deutschland“,

sagt Dullien. Das sei im Übrigen nicht nur gefährlich, sondern auch

unnötig. Denn die Sozialstaatsfinanzierung stelle sich weitaus

stabiler dar als manche Äußerungen Glauben machen.

Die leichte Aufhellung bei den Aussichten für die kommenden

Monate beruht in erster Linie auf positiven Signalen von

realwirtschaftlichen Indikatoren und von Stimmungsindikatoren. So

sind die Auftragseingänge des Verarbeitenden Gewerbes aus dem Inland

seit dem zweiten Quartal 2025 in der Tendenz aufwärtsgerichtet.

Aktuell gilt dies auch für die Gesamtheit der Auftragseingänge ohne

Großaufträge, die die konjunkturelle Grunddynamik besser

widerspiegeln.

Auch die Mehrzahl der Stimmungsindikatoren

lassen laut IMK auf leicht verbesserte Konjunkturaussichten

schließen. Beispielsweise liegt der Einkaufsmanagerindex für die

Gesamtwirtschaft nun deutlich oberhalb der Expansionsschwelle.

Allerdings ist bei Indikatoren des Konsumentenvertrauens bislang

kein Aufwärtstrend zu sehen.

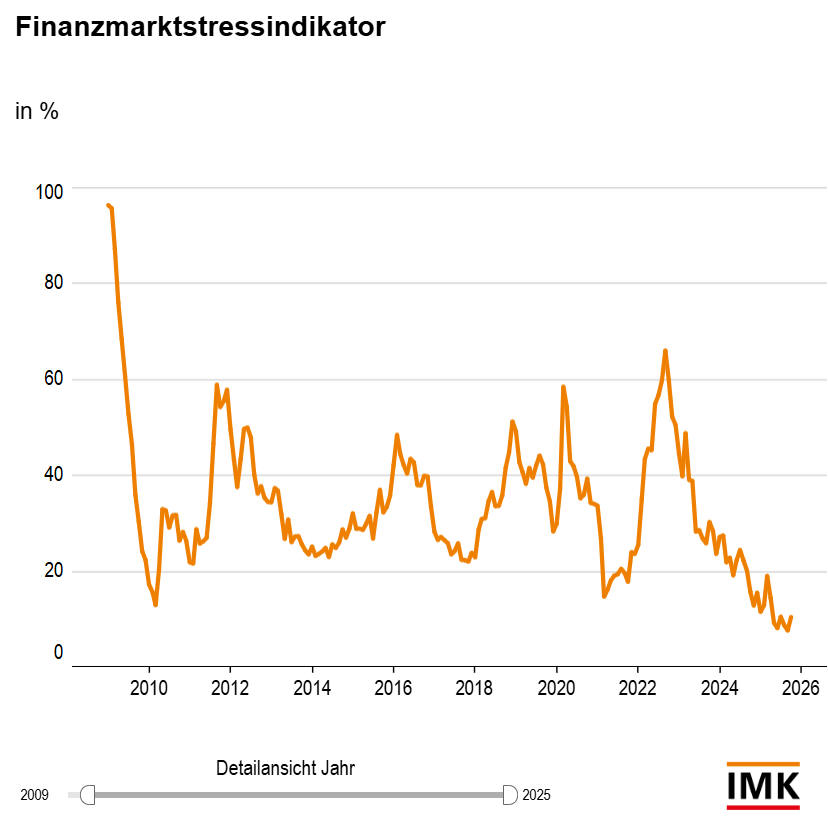

Dass die

Rezessionswahrscheinlichkeit nicht noch stärker zurückgegangen ist,

liegt vor allem an Finanzmarktindikatoren, etwa am leichten Rückgang

der Aktienkurse im CDAX. Auch der IMK-Finanzmarktstressindex, der

einen breiten Kranz von Kapitalmarktindikatoren zu einem einzigen

Maß bündelt, verzeichnet auf moderatem Niveau einen leichten

Anstieg.

In der Gesamtschau prognostiziert das IMK weiterhin

ein Mini-Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 0,2 Prozent in

diesem Jahr. Für 2026 erwarten die Konjunkturforscher*innen in ihrer

aktuellen Konjunkturprognose eine spürbare Erholung und eine

BIP-Zunahme um 1,4 Prozent.

Freundeskreis IGA 2027

Ruhrgebiet gegründet

Der frühere Zehnkämpfer Frank

Busemann, NRW-Finanzminister Dr. Marcus Optendrenck und

Mondpalast-Gründer Christian Stratmann - das sind nur einige der

Unterstützer des neuen Freundeskreises der Internationalen

Gartenausstellung (IGA) 2027 Ruhrgebiet. Rund 100 Gäste nahmen an

der Gründungsveranstaltung in Dortmund teil.

Der

Freundeskreis soll Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Kultur,

Vereinen und Gesellschaft zusammenzubringen, um die Gartenschau

ideell zu begleiten und nachhaltig zu fördern. Zum Vorsitzenden des

Freundeskreises wurde der ehemalige Vorstandsvorsitzende der

Stiftung Zollverein, Prof. Hans-Peter Noll, gewählt.

Seine

Stellvertreterin ist Eva Kähler-Theuerkauf, Präsidentin des

Zentralverbandes Gartenbau. "Der Freundeskreis ist wie der Stein,

der ins Wasser geworfen wird – von hier aus entstehen die Wellen,

die die Begeisterung für die Gartenschau weit über die Region

hinaustragen", beschreibt Hanspeter Faas, Sprecher der

Geschäftsführung der IGA 2027, die Rolle.

Die Mitglieder

können Ideen und Anliegen der IGA 2027 als Multiplikatoren in der

Region vertreten, Veranstaltungen und Aktionen organisieren oder das

Programm der IGA bereichern. Garrelt Duin, Aufsichtsratsvorsitzender

der IGA 2027 und Regionaldirektor des Regionalverbandes Ruhr (RVR),

freut sich über die breite Unterstützung: "Der große Zulauf bei der

Gründungsveranstaltung zeigt mir deutlich, wie sehr die IGA gewollt

und getragen wird." Mitglied werden können Einzelpersonen ebenso wie

Unternehmen und Vereine. idr - Infos:

https://www.iga2027.ruhr

Spieleabend in der Rheinhauser Bibliothek

Die Bezirksbibliothek Rheinhausen an der Händelstraße 6 lädt am

Freitag, 28. November, ab 19 Uhr zum letzten Mal in diesem Jahr zum

Spieleabend ein. Alte Hasen, Gelegenheitsspieler oder Neugierige,

die einfach mal reinschnuppern möchten, sind herzlich willkommen.

Die Bibliothek hält eine große Auswahl an Spielen bereit. Wer

möchte, kann auch seine eigenen Lieblingsspiele mitbringen.

Für eine gemütliche Atmosphäre bei Snacks und Getränken ist gesorgt.

Wer möchte, kann gerne etwas dazu beitragen. Der Eintritt ist frei,

eine Anmeldung ist nicht nötig. Für Fragen steht das Team der

Bibliothek vor Ort oder telefonisch unter 02065/905-4235 zur

Verfügung. Die Bezirksbibliothek ist dienstags bis freitags von

10.30 bis 13 Uhr sowie von 14 bis 18.30 Uhr und samstags von 10 bis

13 Uhr geöffnet.

Weihnachtliche

Musik von Alphörnern und Posaunenchor vor der Duisserner Kirche

Die Evangelische Kirchengemeinde Alt-Duisburg lädt Groß und

Klein wieder ein, an den Adventsamstagen ab 18 Uhr vor der

Lutherkirche in Duisburg Duissern an der Martinstraße 35 entspannte

30 Minuten besinnliche Live-Musik zu hören, zu summen oder

mitzusingen und dabei zu träumen oder einfach Mal innezuhalten.

Am 29. November verzaubert ein Alphorn-Trio mit adventlicher

Musik und wird dem Publikum den akustischen Beweis bringen, dass mit

den vermeintlich simplen Instrumenten wunderbare Melodien gespielt

werden können, die weit über die volkstümliche Musik der Berge

hinausreichen.

- Am 6. Dezember gibt zur gleichen Uhrzeit

am gleichen Ort der Neudorfer Posaunenchor Adventliches zum Hören.

- Am 13. Dezember sind Chöre zu Gast vor der Lutherkirche… und

bringen mit schönen, bekannten Liedern vorweihnachtliche Harmonie.

- Zum Abschluss gibt es am 20. Dezember - auch um 18 Uhr vor der

Kirche - das große Weihnachtsliedersingen, bei dem Kirchenmusiker

Andreas Lüken die Vielzahl der Stimmen aus Chören der Lutherkirche

und Publikum zum schönen Klang zusammenbringt.

Eingerahmt

wird das Ganze jedes Mal mit einem Glühweinausschank - auch

alkoholfrei - neben der Kirche, an dem sich das Publikum aufwärmen

kann. Eine vorherige Anmeldung ist nicht nötig, der Eintritt ist

frei. Rückfragen beantwortet Pfarrer Stefan Korn (Tel: 0203 /

330490); Infos zur Gemeinde gibt es im Netz unter

www.ekadu.de.

Klang von Alphörnern vor rund 120 Menschen Adventsstimmung im Jahr

2022 brachte. (Foto: Stefan Korn).

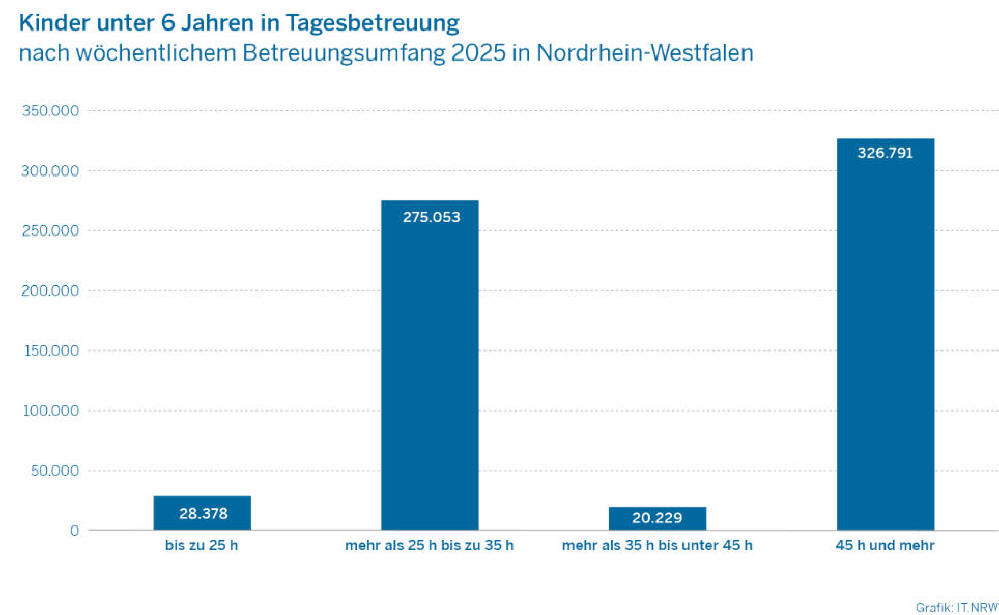

NRW: Jedes zweite betreute Kind unter 6 Jahren ist 45

Stunden und mehr pro Woche in Tagesbetreuung

*

Betreuungsumfang in Kitas und Tagespflege in den letzten zehn Jahren

um rund eine Stunde gestiegen.

* Kinder in Tagesbetreuung hatten

2025 im Schnitt einen Betreuungsumfang von 39,7 Stunden pro Woche.

* Regionale Unterschiede bei Betreuungsumfängen.

Im Jahr

2025 hatte etwa jedes zweite in einer Tagesbetreuung untergebrachte

Kind zwischen 0 und 6 Jahren einen Betreuungsumfang von 45 Stunden

und mehr. Wie Information und Technik Nordrhein-Westfalen als

Statistisches Landesamt mitteilt, war bei den unter 6-Jährigen am

zweithäufigsten ein Betreuungsmodell von mehr als 25 bis zu

35 Stunden vertreten; rund 42 % der Kinder belegten dieses

Betreuungsmodell.

Einen Betreuungsumfang von mehr als 35 bis

unter 45 Stunden hatten rund 3 % der betreuten unter 6-jährigen

Kinder. Der durchschnittliche Betreuungsumfang von Kindern unter

6 Jahren in Kitas und Tagespflege hat sich in den letzten 10 Jahren

um mehr als eine Stunde pro Woche erhöht. Im Jahr 2025 waren unter

6-Jährige im Schnitt 39,7 Stunden pro Woche in Kindertagesbetreuung.

2015 hatte der durchschnittliche Betreuungsumfang in NRW bei

38,4 Stunden pro Woche gelegen. Der durchschnittliche

Betreuungsumfang pro Tag lag 2025 damit bei knapp 8 Stunden; 2015

waren es täglich 7,7 Stunden gewesen.

Regionale Unterschiede bei Betreuungsumfängen – Köln mit

höchstem und Gelsenkirchen mit niedrigstem Betreuungsumfang

Bei

den unter 6-Jährigen waren regionale Unterschiede in den

Betreuungsumfängen zu beobachten: So hatten knapp drei Viertel aller

betreuten Kinder in Köln einen Betreuungsumfang von 45 Stunden und

mehr; das war NRW-weit der höchste Anteil. Es folgten Düsseldorf mit

69,0 % und Münster mit 68,1 %.

Anteilig die wenigsten

betreuten Kinder mit Betreuungsumfängen von über 45 Stunden pro

Woche gab es in Gelsenkirchen mit 29,0 %, dem Kreis Warendorf mit

29,5 % und dem Kreis Euskirchen mit 30,5 %. Insgesamt waren zum

Stichtag 1. März 2025 rund 650.000 Kinder unter 6 Jahren in

Kindertagesbetreuung. Von ihnen besuchten rund 593.000 Kinder eine

Kindertageseinrichtung und rund 57.000 eine Tagespflege.

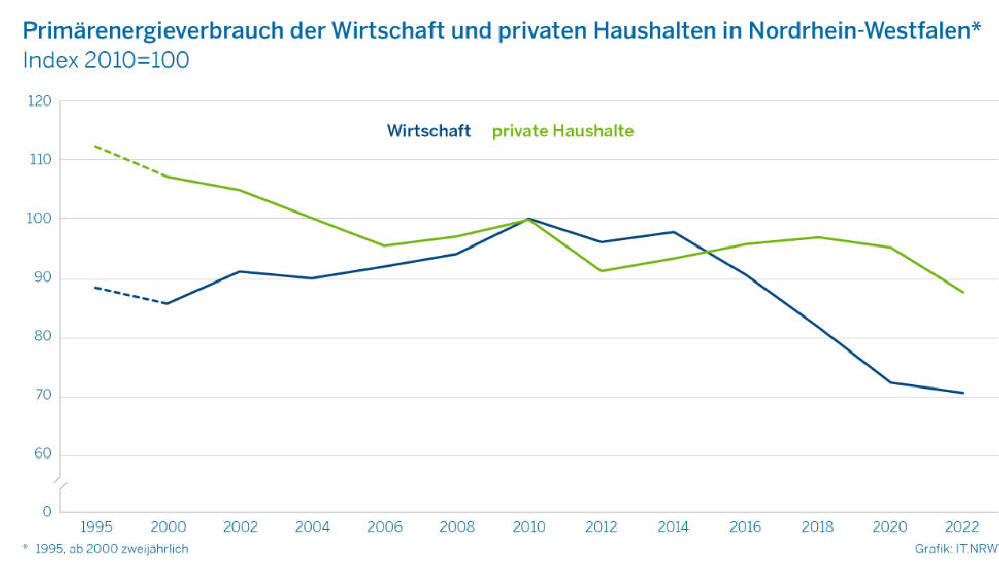

NRW: Primärenergieverbrauch privater

Haushalte seit 1995 um fast 22 % zurückgegangen

*

Primärenergieverbrauch der Wirtschaft im gleichen Zeitraum um fast

20 % rückläufig.

In NRW ist der Primärenergieverbrauch der privaten Haushalte von

1995 auf 2022 um 21,8 % zurückgegangen. Wie das Statistische

Landesamt mitteilt, verringerte sich im gleichen Zeitraum der

Primärenergieverbrauch der Wirtschaft um 19,9 %.

Während sich

für den betrachteten Zeitraum insgesamt ein klarer Trend zu einem

geringeren Verbrauch abzeichnet, gab es in beiden Bereichen auch

immer wieder Perioden, in denen der Primärenergieverbrauch temporär

zunahm.

Der Primärenergieverbrauch umfasst die für

Umwandlung, Transport und Endverbrauch benötigte Energie, die aus

Primärenergieträgern gewonnen wird. Zu den Primärenergieträgern

zählen beispielsweise erneuerbare Energieträger, Erdöl, Erdgas sowie

Braun- und Steinkohle.

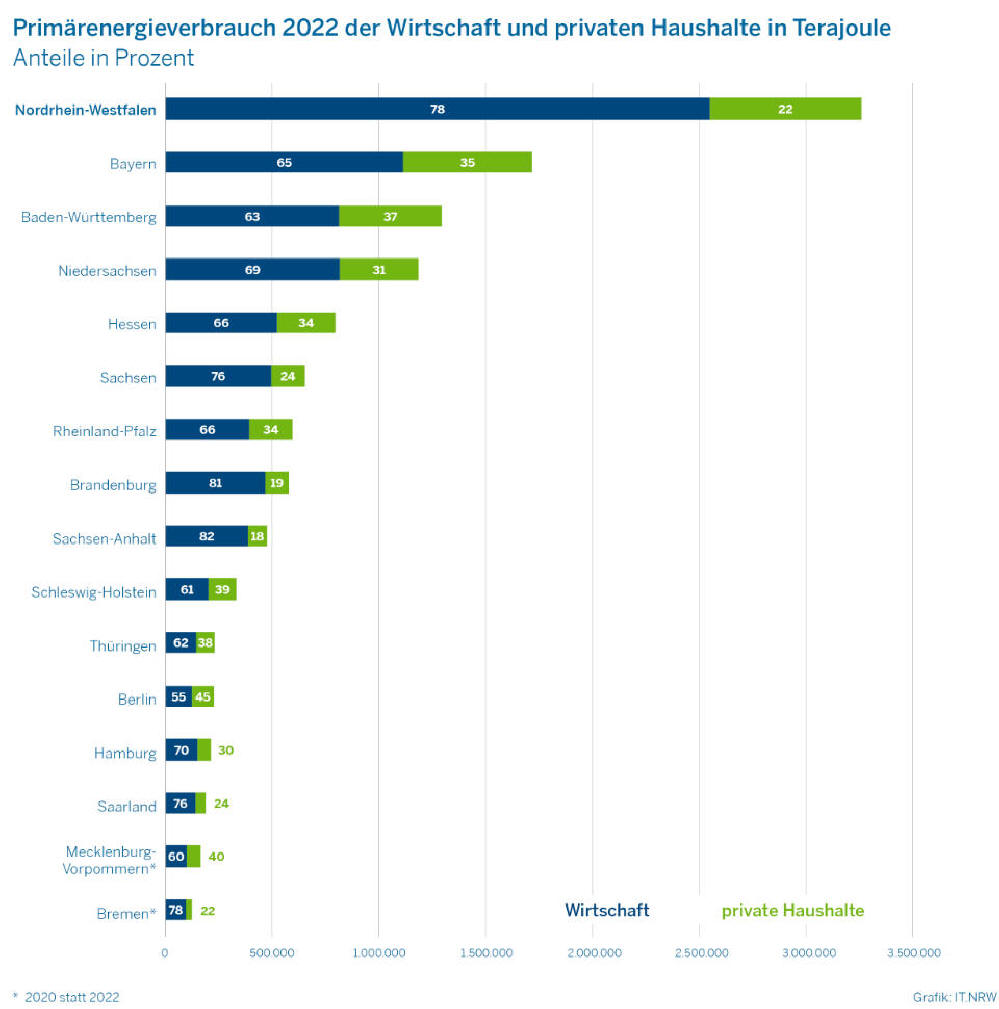

Anteil des Primärenergieverbrauchs

der Wirtschaft bei rund 78 % im Jahr 2022

Im Jahr 2022 wurden in

Nordrhein-Westfalen insgesamt 3,3 Millionen Tonnen Terajoule

Primärenergie verbraucht. Das entspricht einem Rückgang von 3,5 %

gegenüber 2020. Anteilig wurden davon 78,2 % in der Wirtschaft und

21,8 % in den privaten Haushalten verbraucht.

Berlin und Schleswig-Holstein mit höchstem Anteil am

Primärenergieverbrauch der privaten Haushalte – Sachsen-Anhalt und

Brandenburg mit niedrigstem Wert

Der Anteil des

Primärenergieverbrauchs der privaten Haushalte am gesamten

Primärenergieverbrauch variierte zwischen den Bundesländern: In

Berlin (45,3 %) und Schleswig-Holstein (38,6 %) war der Anteil der

privaten Haushalte am Primärenergieverbrauch vergleichsweise hoch.

In Sachsen-Anhalt (18,3 %) und Brandenburg (19,3 %) war dieser

Anteil am niedrigsten.

Die Verteilung des

Primärenergieverbrauchs auf die Wirtschaft und die privaten

Haushalte wird u. a. davon beeinflusst, wie energieintensiv die

Branchen sind, die in dem Bundesland ansässig sind. So hat z. B. das

Verarbeitende Gewerbe einen hohen Energiebedarf. Bei den privaten

Haushalten wird der Großteil der Primärenergie zum Heizen und für

die Warmwasserbereitung verwendet.