|

'Tagesaktuell' - Redaktion Harald Jeschke | Sonderseiten |

• Sitemap •

Archiv

• 5. Kalenderwoche:

25. Januar

•

Baustellen •

DVG-Umleitung •

Bahn-VRR

Montag, 27. Januar 2025 - Holocaust-Gedenktag

Internationaler

Holocaust-Gedenktag: Erklärung der Mitglieder des Europäischen Rates

Die EU-Staaten haben anlässlich des Internationalen Tages des

Gedenkens an die Opfer des Holocaust vor einer Zunahme des

Antisemitismus in Europa gewarnt. Am diesjährigen Internationalen

Holocaust-Gedenktag jährt sich die Befreiung des deutschen

nationalsozialistischen Konzentrations- und Vernichtungslagers

Auschwitz-Birkenau zum 80. Mal.

In der Erklärung heißt

es: „Derzeit erleben wir einen beispiellosen Anstieg von

Antisemitismus auf unserem Kontinent, wie er seit dem Zweiten

Weltkrieg nicht zu beobachten war. Wir verurteilen auf das Schärfste

die besorgniserregende Zunahme gewaltsamer antisemitischer Vorfälle,

von Leugnung und Verfälschung des Holocaust sowie von

Verschwörungstheorien und Vorurteilen gegenüber Jüdinnen und Juden.“

In der Erklärung heißt es weiter: „Mehr denn je ist es

ist von entscheidender Bedeutung, dass wir unserer Verantwortung,

die Opfer des Holocaust zu ehren, gerecht werden. Wir sind

entschlossen, Antisemitismus zu bekämpfen und jüdisches Leben in

Europa zu schützen und zu fördern.

Wir verurteilen alle

Formen von Diskriminierung, Intoleranz, Rassismus und

Fremdenfeindlichkeit und werden entschlossene Maßnahmen ergreifen,

um diesen Bedrohungen für demokratische Gesellschaften

entgegenzuwirken. Die Achtung der Menschenwürde, der Freiheit, der

Demokratie, der Gleichheit, der Rechtsstaatlichkeit und der

Menschenrechte, einschließlich der Meinungs-, Religions- und

Weltanschauungsfreiheit, sowie der Rechte von Personen, die

Minderheiten angehören, muss und wird – im Einklang mit den Werten,

auf die sich unsere Europäische Union gründet und die uns allen

gemeinsam sind – unser Handeln stets leiten. „Nie wieder“ gilt

jetzt.“

Niemand muss auch nur einen

Moment warten, um zu beginnen, die Welt zu verbessern

- Superintendent Dr. Urban erinnert

in Video-Botschaft zum Holocaust-Gedenktag an Anne Frank

Der 27. Januar ist Holocaust-Gedenktag und erinnert an die sechs

Millionen Kinder, Frauen und Männer, die Opfer des

Nationalsozialismus wurden. Pfarrer Dr. Christoph Urban erinnert in

seiner Stellungnahme zum Gedenktag auch an Anne Franks

Tagebuchaufzeichnungen, die das Leid, aber auch die Kraft und den

Lebenswillen der verfolgten und ermordeten Jüdinnen und Juden

sichtbar machen.

„Es ist ein wichtiges Zeugnis, damit

wir verstehen, dass es im Gedenken an den Holocaust nicht abstrakt

um Opfer und Zahlen geht, sondern konkret um Menschen“ sagt der

Superintendent des Evangelischen Kirchenkreises Duisburg in seinem

Videostatement. Anne Frank habe uns in ihrem Tagebuch Worte

hinterlassen, „die inspirieren – gerade auch dann, wenn sich die

Unmenschlichkeit unter uns wieder breitmacht.“

Er zitiert

Anne Frank: „Wie herrlich ist es, dass niemand auch nur einen Moment

warten muss, um zu beginnen, die Welt zu verbessern.“

Das

Video ist auch auf dem Youtubekanal „Evangelisch in Duisburg“ zu

sehen. Infos zum Kirchenkreis, den Gemeinden und Einrichtungen gibt

es im Netz unter www.kirche-duisburg.de.

Vor 80 Jahren

befreiten sowjetische Truppen das Konzentrationslager Auschwitz. Zur

gleichen Zeit – vermutlich im Februar 1945 – starb das Mädchen Anne

Frank im Lager Bergen-Belsen. Für viele war und ist ihr Tagebuch bis

heute ein berührendes Dokument. Anne Franks Aufzeichnungen machen

das Leid, aber auch die Kraft und den Lebenswillen der verfolgten

und ermordeten Jüdinnen und Juden sichtbar.

Es ist ein

wichtiges Zeugnis, damit wir verstehen, dass es im Gedenken an den

Holocaust nicht abstrakt um Opfer und Zahlen geht, sondern konkret

um Menschen. Menschen haben einander Schreckliches angetan, und sie

tun es bis heute. Anne Frank hat uns in ihrem Tagebuch Worte

hinterlassen, die inspirieren – gerade auch dann, wenn sich die

Unmenschlichkeit unter uns wieder breitmacht. Sie schreibt: „Wie

herrlich ist es, dass niemand auch nur einen Moment warten muss, um

zu beginnen, die Welt zu verbessern.“

Screenshot aus dem Videostatement zur honorarfreien Verwendung. Dort

ist auch ein Foto von Anne Frank zu sehen - (Foto mit freundlicher

Genehmigung von Anne Frank House – Amsterdam, www.annefrank.org).

Duisburger Architektur des Jugendstils und Art Déco

Das Stadtarchiv Duisburg, Karmelplatz 5 am Innenhafen,

lädt am Donnerstag, 6. Februar, um 18.15 Uhr in Kooperation mit der

MercatorGesellschaft zu einem Vortrag von Karina Sosnowski ein.

Thema des Abends in der Reihe „Stadtgeschichte donnerstags“ ist die

„Duisburger Architektur des Jugendstils und Art Déco von Hanns

Wissmann, Wilhelm Brenschede u. a.“

Um 1900 befindet

sich das Gebiet der Kunstproduktion und Architektur in einer

hochspannenden Phase. Der akademischen, traditionellen und

konservativen Formensprache stellen sich immer mehr progressive

Kräfte entgegen, die — vom Geist der Moderne getrieben — eine

erneuerte, reformierte Kunstproduktion fordern. Das Fundament für

den Jugendstil und das Art Déco bildet die englische „Arts &

Crafts-Bewegung“, die die moderne Kunstproduktion auf dem

europäischen Kontinent stark beeinflusst.

Form, Funktion

und dekorative Wirkung bilden das Primat in der Kunstvorstellung

bedeutender Kunsttheoretiker der Zeit, die selbst als Künstler tätig

waren. In dieser Zeit wird die Vorstellung von der Einheit der

Künste und damit des „Gesamtkunstwerkes“ geboren. Hermann Muthesius

ist einer der wichtigsten Botschafter der „Arts & Crafts Bewegung“

im wilhelminischen Kaiserreich und wird um 1910 in Duisburg-Duissern

stadtplanerisch tätig.

Auf der Keetmanstraße, die in das

stadtplanerische Gebiet Muthesius‘ fällt, befinden sich besonders

schöne Beispiele der Art Déco-Architektur von Wissmann und

Brenschede, die zu dieser Zeit ein gemeinsames Duisburger

Architekturbüro betreiben. Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine

Anmeldung ist nicht erforderlich.

Gebäude in Duissern im Stile des Art Déco (2024) - Foto Karina

Sosnowski

Treffen der NATO-Verteidigungsminister – Brüssel, 13.

Februar 2025

Die Verteidigungsminister der Alliierten

treffen sich am 13. Februar 2025 im NATO-Hauptquartier in Brüssel.

Den Vorsitz des Treffens führt der NATO-Generalsekretär.

Trauercafé am 2. Februar im Malteser Hospizzentrum

St. Raphael

Der Verlust eines geliebten Menschen

schmerzt und reißt eine große Lücke in das Leben von Verwandten und

Freunden. Die geschulten und erfahrenen Mitarbeitenden des Malteser

Hospizzentrum St. Raphael bieten unterschiedliche Beratungsangebote

für Hinterbliebene. Die Trauerberatung ist eine Hilfestellung, den

schwierigen Übergang in ein anderes „Weiter-Leben“ während der

Trauerphase zu begleiten und neue Wege zu finden.

Das

Trauercafé findet einmal im Monat im Malteser Hospizzentrum St.

Raphael, Remberger Straße 36, 47259 Duisburg, statt. Der nächste

Termin ist am 2. Februar von 15.00 bis 16.30 Uhr. Menschen, die nahe

stehende Angehörige oder Freunde verloren haben, können sich hier

für die bevorstehenden Wochen stärken und ihre Erfahrungen mit

anderen Betroffenen austauschen.

Begleitet wird das

Trauercafé von den geschulten und erfahrenen Mitarbeitenden des

Malteser Hospizzentrum St. Raphael. Eine Anmeldung für das

Trauercafé ist nicht notwendig.

Ausbau der

Stromnetze: Finanzierung durch Privatinvestoren kommt

Stromkund*innen fast doppelt so teuer wie durch den Staat

Der für die Energiewende unerlässliche massive Ausbau der deutschen

Stromnetze wird für private Stromverbraucher*innen und Unternehmen

finanziell relativ herausfordernd, aber insgesamt tragbar, wenn die

öffentliche Hand bei der Finanzierung eine zentrale Rolle einnimmt.

Trotz des hohen Investitionsbedarfs von 651 Milliarden Euro bis 2045

würden die durchschnittlichen Netzentgelte im Falle einer

öffentlichen Finanzierung nur moderat um 1,7 Cent pro Kilowattstunde

(kWh) steigen, wobei die finanzielle Gesamtbelastung durch einen

Verbrauch von 1.100 Terawattstunden (TWh) im Jahr 2045 nicht zu

unterschätzen ist. Zu diesem Ergebnis kommt eine neue, von der

Hans-Böckler-Stiftung geförderte Studie von Ökonomen der Universität

Mannheim.*

Fast doppelt so stark, um 3 Cent pro

Kilowattstunde, müssen hingegen die Netzentgelte angehoben werden,

wenn private Investoren das nötige Kapital zur Verfügung stellen.

Denn diese verlangen deutlich höhere Renditen für ihren

Kapitaleinsatz, wie langjährige Erfahrungen mit privat finanzierten

Infrastrukturprojekten zeigen.

Kurzfristig noch teurer

wäre es für Privathaushalte und gewerbliche Verbraucher, wenn die

Unternehmen, die die Übertragungs- sowie die lokalen

Verteilungsnetze betreiben, den Ausbau aus ihren laufenden Einnahmen

bezahlen müssten. Dann würden die durchschnittlichen Netzentgelte

mit Beginn des Netzausbaus um 7,5 Cent pro Kilowattstunde steigen,

haben die Studienautoren Prof. Dr. Tom Krebs und Dr. Patrick

Kaczmarczyk berechnet.

Zum Vergleich: 2021 betrugen die Netzentgelte, über die

Stromabnehmer*innen sowohl den Netzbetrieb als auch Investitionen

refinanzieren, im Mittel etwa 5,1 Cent/kWh. 2024 waren es 7,7 Cent.

„Unsere Studie legt somit nahe, dass ein nachhaltiger und

effizienter Ausbau der Stromnetze nur mit einer massiven Stärkung

der Eigenkapitalbasis der Netzbetreiber möglich ist – und dies durch

öffentliches Kapital erfolgen sollte, um die Kosten für Wirtschaft

und Gesellschaft zu minimieren und die Energiewende

sozialverträglich und wirtschaftlich tragfähig zu gestalten“, lautet

das Fazit von Krebs und Kaczmarczyk. „Trotz der hohen

Investitionssummen, die bis 2045 in den Netzausbau fließen müssen,

wäre die Energiewende damit finanzier- und realisierbar, ohne für

soziale oder wirtschaftliche Verwerfungen zu sorgen.“

Ganz

anders sähe das aus, wenn die Kapitalbeschaffung im Wesentlichen

über private Geldgeber wie Banken oder in- und ausländische

Finanzinvestoren laufen würde, wie es beispielsweise der Ökonom

Professor Lars Feld oder die Beratungsgesellschaft Deloitte in

Zusammenarbeit mit dem Bundesverband der Energie- und

Wasserwirtschaft (BDEW) vorgeschlagen haben.

Quelle: BNetzA. Hinweis: Alle Daten inklusive Messstellenbetrieb.

Die Daten für die Haushaltskunden sind mengengewichtete

Durchschnittswerte für 2500-5000 kWh Verbrauch. Die

Nettonetzentgelte für die Gewerbe- und Industriekunden sind

arithmetische Werte für eine

Durch die weitaus höheren

Finanzierungskosten und die entsprechend stärkere Anhebung der

Netzentgelte „bezahlen Wirtschaft und Gesellschaft jedes Jahr bis zu

14 Milliarden Euro zusätzlich für die Nutzung der Stromnetze, damit

internationale Finanzinvestoren wie BlackRock hohe Renditen

einfahren können“, warnen Krebs und Kaczmarczyk für dieses Szenario.

Die Selbstfinanzierung durch die Netzbetreiber sei wegen des

schnellen, drastischen Anstiegs der Netzentgelte erst recht „keine

ökonomisch sinnvolle Option.“ Die Studie zeigt, so Christina

Schildmann, Leiterin der Abteilung Forschungsförderung der

Hans-Böckler-Stiftung, wie wichtig die Diskussion darüber ist,

welche Rolle der Staat beim Ausbau von Infrastrukturen spielen soll,

die für die Transformation essenziell sind.

Dies verdeutlicht eine Nordwest-Südost-Achse, entlang derer die

Netzentgelte geringer ausfallen, während die mit Abstand höchsten

Netzentgelte im Nordosten der Bundesrepublik anfallen. Die

vergleichsweise höheren Nettonetzentgelte in Hessen für die

Industrie (4,78 ct/kWh) fallen bei dieser grundsätzlichen Tendenz

etwas aus dem Bild. Allerdings sind die Netzentgelte für diese

Verbrauchergruppe durch eine insgesamt geringere Varianz geprägt,

sodass das grundlegende Muster bestehen bleibt.

Die

Gründe für die hohen Netzentgelte im Osten der Republik sind

einerseits auf den hohen Zubau an Erneuerbaren und andererseits auf

die geographischen Strukturen zurückzuführen. In Nord- und

Ostdeutschland wird vor allem über die Windkraft deutlich mehr Strom

produziert als verbraucht – und die Integration und der Transport

der Erneuerbaren in den industriellen Süden erfordert teure

Netzausbau- und Netzengpassmanagementmaßnahmen.

Aufgrund

der geringeren Bevölkerungsdichte und Verbrauchsstruktur sowie den

tendenziell größeren Netzflächen werden die Netzkosten auf weniger

Verbraucher umgelegt, was die Netzentgelte in die Höhe treibt. Das

Ungleichgewicht dabei ist offenkundig: die Regionen, die für das

Gelingen der Energiewende die größten Anstrengungen unternehmen,

tragen derzeit die höchsten Kosten.

Forscher

durchleuchten drei aktuell diskutierte Szenarien

Den

Investitionsbedarf von insgesamt 651 Milliarden Euro bis 2045 haben

die Mannheimer Wirtschaftswissenschaftler kürzlich in einer

ebenfalls von der Hans-Böckler-Stiftung geförderten Vorläuferstudie

auf Basis der aktuellen Netzausbaupläne zum Erreichen der Klimaziele

ermittelt.

In der neuen Untersuchung kommen sie nun zu dem

Ergebnis, dass es für die Bezahlbarkeit der Energiewende einen

entscheidenden Unterschied macht, wie genau der Netzausbau

finanziert wird. Dazu haben sie drei Szenarien durchgerechnet, die

aktuell diskutiert werden:

Im ersten Finanzierungsszenario

erfolgt eine Ausweitung der Eigenkapitalbasis der Netzbetreiber mit

öffentlichem Kapital und eine zusätzliche Aufnahme von Fremdkapital,

um die notwendigen Neuinvestitionen zu finanzieren. Dafür könnte

sich der Staat etwa über die staatliche Förderbank KfW oder eine neu

gegründete Infrastrukturgesellschaft an großen Netzbetreibern

beteiligen, bis hin zu einer vollständigen Übernahme, was deren

Eigenkapital vergrößern würde.

Aktuell muss der Bund 2,5

Prozent Zinsen für dazu notwendige Kredite bezahlen. Krebs und

Kaczmarczyk kalkulieren in ihren Berechnungen mit einem öffentlichen

Fremdkapitalzins von 3 Prozent und einer moderaten öffentlichen

Eigenkapitalrendite von ebenfalls 3 Prozent, weil die öffentliche

Hand hauptsächlich gemeinwohlorientiert und nicht gewinnorientiert

agieren sollte.

Dieser finanzielle Vorteil kann an die

privaten und gewerblichen Stromkund*innen durchgereicht werden, was

den Anstieg der Netzentgelte auf die bereits genannten 1,7 Cent/kWh

begrenzen würde. Mit der Schuldenbremse ist das staatliche

Engagement in dieser Konstellation laut den Ökonomen vereinbar.

Im zweiten Szenario wird ebenfalls die Eigenkapitalbasis der

Netzbetreiber ausgeweitet und zusätzliches Fremdkapital aufgenommen,

aber das Eigenkapital wird von privaten Finanzinvestoren

bereitgestellt. Bei dieser Finanzierungsoption veranschlagen die

Ökonomen in ihrer Berechnung eine Eigenkapitalverzinsung von 9

Prozent und Fremdkapitalkosten von 4 Prozent, wodurch sich ein

gewichteter Kapitalzinssatz von 6 Prozent ergibt – in etwa ein

Prozentpunkt über dem Niveau, das die Bundesnetzagentur derzeit

veranschlagt.

Der in der Studie verwendete

Eigenkapitalzins orientiert sich an den Renditen von privaten

Investoren bei bereits realisierten Infrastrukturprojekten, die

zuletzt zwischen 8 und 10 Prozent betrugen. Private Investoren

begründen happige Aufschläge auf ihre eigenen Kreditkosten mit

Ausfallrisiken, die ihnen bei Großprojekten entstünden. Allerdings

forderten Finanz- und Energiewirtschaft gleichzeitig regelmäßig

staatliche Absicherungen, kritisieren Kaczmarczyk und Krebs. Das sei

widersprüchlich und ökonomisch nicht sinnvoll. Im konkreten Szenario

belaste eine Privatfinanzierung völlig unnötig private und

gewerbliche Stromverbraucher*innen, deren Netzentgelte um 3 Cent/kWh

steigen.

Im dritten Szenario wird kein zusätzliches

Eigenkapital und kein zusätzliches Fremdkapital aufgenommen, so dass

die notwendigen Neuinvestitionen aus eigenen Mitteln der

Netzbetreiber finanziert werden müssen (Selbstfinanzierung). Diese

Option erfordert einen sofortigen Anstieg der Netzentgelte um 7,5

Cent/kWh, denn der Aufschlag muss zeitgleich mit den

Investitionsausgaben erfolgen, während die ersten beiden

Finanzierungsoptionen eine zeitliche Entkopplung der Einnahmen aus

Netzentgelten und Ausgaben für Neuinvestitionen ermöglichen.

Zwar würde in Szenario drei der Aufschlag auf die

Netzentgelte im Laufe der Zeit deutlich zurückgehen und nach 2045

wieder auf das Ausgangsniveau fallen, während er in Szenario eins

und zwei dauerhaft nötig wäre. Allerdings „wären die drastischen,

kurzfristigen Anstiege der Netzentgelte bis 2037 für Unternehmen und

Haushalte kaum tragbar“, warnen die Ökonomen der Universität

Mannheim. „Die sozialen und wirtschaftlichen Folgen wären

voraussichtlich verheerend.“

ACV Umfrage:

Über 80 Prozent würden nicht bei Cannabis-Konsumenten mitfahren

Der 63. Verkehrsgerichtstag diskutiert unter anderem

über verkehrsrechtliche Vorschriften im Zuge der Teillegalisierung

von Cannabis. Eine Civey-Umfrage im Auftrag des ACV verdeutlicht den

erheblichen Aufklärungsbedarf in Bezug auf die geltenden Regeln zum

Umgang mit Cannabis im Straßenverkehr.

Mit der

Teillegalisierung von Cannabis in Deutschland gelten seit August

2024 auch neue Regelungen für den Straßenverkehr: Der Grenzwert für

den berauschenden Wirkstoff THC beträgt nun 3,5 Nanogramm pro

Milliliter Blutserum. Der 63. Verkehrsgerichtstag in Goslar (29. –

31. Januar 2025) wird sich mit den Konsequenzen dieser Neuerung und

deren Auswirkungen auf die Verkehrssicherheit befassen.

Der

ACV Automobil-Club Verkehr ließ im Vorfeld eine repräsentative

Umfrage durchführen, um gezielt die Einstellungen und das Wissen der

Bevölkerung zum Thema Cannabis im Straßenverkehr zu erfassen. Das

Meinungsforschungsinstitut Civey befragte hierfür 2.500

Bundesbürgerinnen und Bundesbürger ab 18 Jahren.

Die

Ergebnisse sind eindeutig: Über 80 Prozent der Befragten lehnen eine

Mitfahrt bei einer Person ab, die zuvor Cannabis konsumiert hat.

Auffällig ist jedoch die erhöhte Risikobereitschaft junger Menschen

(18–29 Jahre): In dieser Altersgruppe sind fast 30 Prozent bereit,

bei Personen, die Cannabis konsumiert haben, mitzufahren.

ACV

fordert verstärkte Aufklärungsarbeit

Der ACV positionierte sich

bereits bei Einführung des neuen THC-Grenzwerts eindeutig: „Wer

unter der Wirkung von Cannabis steht, fährt nicht“, erklärt

ACV-Geschäftsführer Holger Küster. Diese Botschaft muss unabhängig

vom Grenzwert ein unmissverständliches Signal bleiben – im Sinne der

Vision Zero. „Cannabis-Konsum führt nachweislich zu

Konzentrationsmängeln und verlängerten Reaktionszeiten, was die

Unfallgefahr erheblich erhöht. Verkehrsteilnehmende müssen umfassend

über diese Risiken aufgeklärt werden“, betont Küster.

Die

Umfrage zeigt, wie groß der Aufklärungsbedarf ist: Fast 70 Prozent

der Befragten beurteilen die bisherigen Informationsmaßnahmen zu den

Risiken des Cannabis-Konsums im Straßenverkehr als schlecht. Zudem

kennen 85 Prozent nicht den geltenden THC-Grenzwert für Personen

außerhalb der Führerschein-Probezeit und über 21 Jahre.

Polizei fehlen technische Möglichkeiten für Cannabis-Test

Beim

63. Verkehrsgerichtstag steht auch die Diskussion über polizeiliche

Kontrollmaßnahmen des aktuellen THC-Grenzwerts im Fokus. Derzeit

verfügt die Polizei bei Verkehrskontrollen über keine Schnelltests,

mit denen der THC-Grenzwert verlässlich gemessen werden kann. Eine

genaue Überprüfung ist nur durch eine Blutprobe möglich.

„Es

ist unverständlich, dass ein THC-Grenzwert für den Straßenverkehr

gesetzlich festgelegt wurde, ohne der Polizei geeignete Mittel zur

Überprüfung bereitzustellen“, kritisiert Küster. „Diese technischen

Möglichkeiten müssen dringend und flächendeckend verfügbar gemacht

werden, sonst leidet die Verkehrssicherheit darunter.“

ACV

unterstützt Präventionskampagne „Don’t drive high“

Um die

Bevölkerung besser über die Risiken des Fahrens unter

Cannabis-Einfluss zu informieren, unterstützt der ACV die

Präventionskampagne „Don’t drive high“ der

Verkehrssicherheitsinitiative #mehrAchtung.

Die Ergebnisse

der Umfrage

Die Ergebnisse der Umfrage zu Cannabis im

Straßenverkehr stellt der ACV hier zur Verfügung: Civey-Dashboard

Zur Umfrage:

Civey hat für den ACV Automobil-Club Verkehr

e.V. vom 14.01. bis 15.01.2025 online 2.500 Bundesbürgerinnen und

Bundesbürger ab 18 Jahren befragt. Die Ergebnisse sind aufgrund von

Quotierungen und Gewichtungen repräsentativ unter Berücksichtigung

des statistischen Fehlers von 3,4 Prozentpunkten beim jeweiligen

Gesamtergebnis.

Winter ade: Tipps vom Gartenbauexperten für

den erfolgreichen Start ins neue Gartenjahr

Während der

letzten kalten Wochen ist ausreichend Zeit, Gartengeräte,

Pflanzgefäße, Rankgitter und Co. für die Gartensaison vorzubereiten.

Quelle: Pixabay

Quelle Pixabay

Garten- und

Naturfreunde können es kaum erwarten, in die neue Gartensaison zu

starten. Wie sie die letzten Winterwochen nutzen können, um sich,

ihre Pflanzen und den Boden vorzubereiten, erklärt Gartenbauexperte

Dr. Lutz Popp vom Bayerischen Landesverband für Gartenbau und

Landespflege e. V. (BLGL).

Auch wenn der Boden noch gefroren

ist und mancherorts sogar noch Schnee fällt, können Gartler:innen

bereits einiges für einen erfolgreichen Start in die neue

Gartensaison tun – sowohl im Zier- als auch im Nutzgarten.

Gut vorbereitet ist halb gepflanzt

Dr. Lutz Popp vom BLGL

empfiehlt, nach und nach das letzte Wintergemüse von den Beeten zu

ernten. Auch für eine Bodenanalyse ist zu Beginn des Frühjahrs die

letzte Gelegenheit. Hierbei kann man Bodenart, Nährstoffgehalt,

pH-Wert sowie den Kalkbedarf ermitteln. „Das Ergebnis bildet die

Grundlage für anschließende Bodenverbesserungsmaßnahmen wie das

Einbringen von Kompost oder Düngern“, erklärt der Gartenbauexperte.

Während der letzten kalten Wochen ist zudem ausreichend Zeit,

Gartengeräte, Pflanzgefäße, Rankgitter und Co. für die Saison

vorzubereiten – und beschädigte Utensilien bei Bedarf instand zu

setzen. „Wer zudem seine Anbauplanung bereits erledigt hat und schon

weiß, welche Pflanzen er anbauen möchte, kann jetzt Saatgut

bestellen und eventuell notwendige Frühbeete bauen“, rät Dr. Popp.

„Hier gilt: Der frühe Vogel fängt den Wurm. Denn gerade zu Beginn

der Gartensaison können Samen beliebter Pflanzensorten auch im

Fachhandel manchmal vergriffen sein.“

Den Garten auf

Vordermann bringen

Die Vorbereitung des Gartens umfasst jedoch

nicht nur eine gewissenhafte Anbauplanung, sondern auch das Bereiten

der Beete. Hierzu gehört, Gründüngung rechtzeitig flach

einzuarbeiten oder zu kompostieren, den Boden mittels eines Sauzahns

oder einer Grabegabel aufzulockern, die Oberfläche mit einem

Kultivator zu bearbeiten und die passende Menge an Kompost

auszubringen. „Ist der Boden gut vorbereitet, genügt es, ihn kurz

vor der Aussaat noch einmal aufzulockern und einzuebnen“, weiß Dr.

Popp.

Bei bereits im Garten wachsenden Pflanzen stehen vor

dem Frühjahr noch diverse Pflegemaßnahmen an: Gartler:innen sollten

ihre Obstgehölze auf Schädlingsbefall prüfen und – im Idealfall bei

nicht unter -5 °C – zurückschneiden sowie die Stämme zum Frostschutz

kalken. Dabei auch Fruchtmumien, Rundknospen, Misteln und weitere

unerwünschte Parasiten beseitigen.

„Außerdem sollten

Gartenfreunde Unkraut und ungewollte Wurzelausläufer entfernen,

bevor sie sich immer weiter ausbreiten. Im Frühjahr lassen sie sich

noch vergleichsweise einfach herausreißen“, so der Tipp des

Gartenbauexperten.

Übrigens: Pflanzen wie Stiefmütterchen

oder Hornveilchen, die bereits früh im Jahr blühen, sollten

Hobbygärtner:innen mit Gartenvlies gegen kalte Temperaturen

schützen, solange es noch zu stärkeren Frösten kommt.

Neue

Pflanzen für den Garten

Für Gartler:innen, die von ihren Pflanzen

Steckholz schneiden oder Ableger heranziehen möchten, ist vor dem

Frühling die letzte Gelegenheit. „Viele Sträucher und Bäume lassen

sich durch Steckholz vermehren. Dazu vollausgereifte Triebe von der

Pflanze abschneiden, frostfrei lagern und im Frühjahr an einem

halbschattigen Ort in humusreichen Boden stecken, sodass die

Steckhölzer nur wenige Zentimeter aus der Erde ragen. Nach einigen

Wochen bilden die Triebe Wurzeln und können umgepflanzt werden“, so

Dr. Popp.

Für Ableger biegen Gartler:innen im Frühjahr

einen vorjährigen Trieb in seiner ganzen Länge in eine ca. zehn

Zentimeter tiefe Rinne und stecken ihn mit Drahtbügeln fest. Wenn

der Austrieb der Augen auf dem liegenden Zweig etwa eine Handbreit

über die Erdoberfläche reicht, ist die Rinne mit Boden zu füllen. Im

Laufe des Jahres bilden sich Wurzeln an der Basis dieser Neutriebe,

die die Hobbygärtner:innen dann von der Mutterpflanze abtrennen und

verpflanzen können.

Manche Gartler:innen wollen ihre Pflanzen

aber nicht nur wie gerade beschrieben vegetativ vermehren, sondern

auch generativ durch Samen, weiß Dr. Popp. Damit kann man ebenfalls

jetzt schon loslegen, da manche Kulturen ab Januar und Februar im

Haus in Aussaatschalen ausgesät und kultiviert werden,

beispielsweise Roter Sonnenhut, Artischocke, Knollensellerie,

Kopfsalat und Blockpaprika.

Frühe Möhrensorten können ab

Ende Februar sogar ohne Vorkultur im Haus direkt ins Gemüsebeet

gesät werden. „Es ist jedoch unbedingt darauf zu achten, andere,

kälteempfindliche Pflanzen erst nach den Eisheiligen Mitte Mai ins

Freiland zu pflanzen“, rät der Experte.

Und auch an tierische

Gartenbewohner sollten Naturfreunde jetzt denken und Nistkästen

aufstellen. Denn sobald die Temperaturen milder werden, beginnt für

viele Gartenvögel die Brutzeit. Und welcher Naturfreund kann sich

das Frühlingserwachen des eigenen Gartens schon ohne das Gezwitscher

von Amsel, Blaumeise und Co. vorstellen?

Filip Alilovic – Gitarrenkonzert

Der

letzte Montag im Monat widmet sich im Das PLUS am Neumarkt in diesem

Jahr fast durchgehend der Gitarrenmusik mit Filip Alilovic und

gelegentlichen Gästen. Filip Alilovics Kompositionen sind

durchdrungen von gefühlvollen Klängen, wie er bei Konzerten im

letzten Jahr eindrücklich unter Beweis stellte. Dabei schwingt stets

der Hauch folkloristischer Einflüsse aus den Gefilden Südost-Europas

mit.

Seine Werke sind unter Kennern der klassischen

Gitarre bekanntes Repertoire. In den vielen Jahren seines kreativen

Schaffens wurden bis dato 200 seiner Solowerke, mehrere

kammermusikalische Werke, sowie auch symphonische Gitarrenkonzerte

veröffentlicht. Zudem hat er viele Werke anderer Komponisten für die

Sologitarre arrangiert.

Foto Dirk Leiss

Filip Alilovic - Gitarrenkonzert: Montag,

27. Januar 2025, 19 Uhr.

Das PLUS am Neumarkt, Neumarkt 19, 47119

Duisburg-Ruhrort. Eintritt frei(willig) - Hutveranstaltung

Erinnerungen an Pauline Leicher: Lesung im

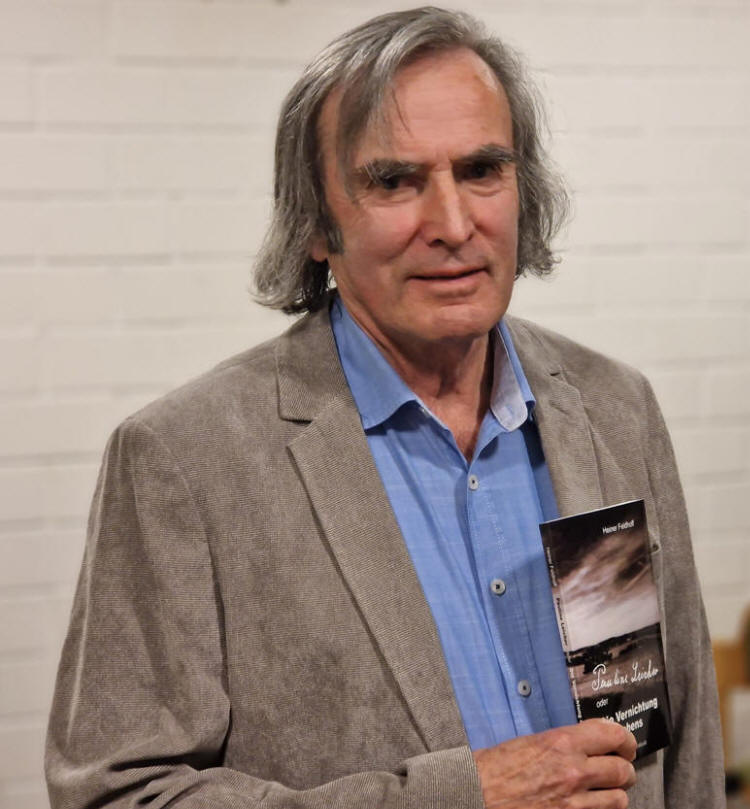

Obermeidericher Gemeindezentrum

Am 27. Januar ist

Holocaust Gedenktag. An diesem Tag lesen Heiner Feldhoff und Claudia

Schwamberger in der Kirche der Evangelischen Gemeinde Duisburg

Obermeiderich, Emilstr. 27, um 18 Uhr aus Feldhoffs Buch „Pauline

Leicher oder Die Vernichtung des Lebens“. Pauline Leicher, 1904 in

Lautzert im Westerwald geboren, war geistig behindert; den Nazis

galt sie als „unwertes Leben“.

1941 wurde sie in der

Gaskammer von Hadamar ermordet. Trotz fehlender Quellen und

Dokumente – es gibt von ihr keine einzige Fotografie – hat Heiner

Feldhoff wesentliche Ereignisse aus ihrem 37jährigen Leben

zusammentragen können. Der Weg der Recherche zum Buch des in

Duisburg geborenen Autors macht deutlich, wie sehr Verdrängung und

Tabuisierung das Gedenken an die Opfer der NS-Euthanasie bis heute

erschweren.

Das Buch ist ein sehr persönlicher Appell

gegen das Vergessen, eine engagierte Erinnerung an die Verbrechen

damals in Hadamar und anderen sogenannten Tötungsanstalten. Und ein

ganz eigener Aufruf zur Wachsamkeit heute. Den musikalischen Rahmen

der Lesung gestaltet Martin Feldhoff am Flügel. Der Eintritt ist

frei. Infos zum Autor gibt es um Netz unter www.heinerfeldhoff.de,

zur Gemeinde unter

www.obermeiderich.de.

Über den Autor: Heiner

Feldhoff, geb. 1945, wuchs in Duisburg auf und ging dort aufs

Max-Planck-Gymnasium. Seit 1972 lebt er in Lautzert im Westerwald.

Bis 1996 im Schuldienst. Schreibt Lyrik und Prosa, Übersetzungen,

Biographien (Henry David Thoreau, Albert Camus, Paul Deussen). 2018

veröffentlichte er seine Jugenderinnerungen („Die Sonntage von

Duisburg-Beeck). Zuletzt erschien im Aisthesis-Verlag das „Lesebuch

Heiner Feldhoff“ (2022).

Heiner Feldhoff (Foto: Jens Schawaller).

Die

Citykirche kennenlernen - Kostenfreie Führung durch Salvator

Die Salvatorkirche am Burgplatz gehört zu Duisburgs

bekanntesten und imponierendsten Gotteshäusern. An jedem ersten

Sonntag im Monat informieren geschulte Gemeindeleute, meist

Ehrenamtliche, über die Geschichte, den Baustil und die besonderen

Fenster der über 700 Jahre alten Stadtkirche neben dem Rathaus.

Salvatorkiche - Foto Rolf Schotsch

Am Sonntag, 2. Februar 2025 um 15 Uhr macht Folker

Nießalla mit Interessierten an verschiedensten Stellen der Kirche

halt und berichtet dazu Wissenswertes und Kurzweiliges. Eine

Anmeldung ist nicht notwendig, alle Kirchenführungen in der

Salvatorkirche sind kostenfrei. Infos zum Gottesshaus gibt es unter

www.salvatorkirche.de.

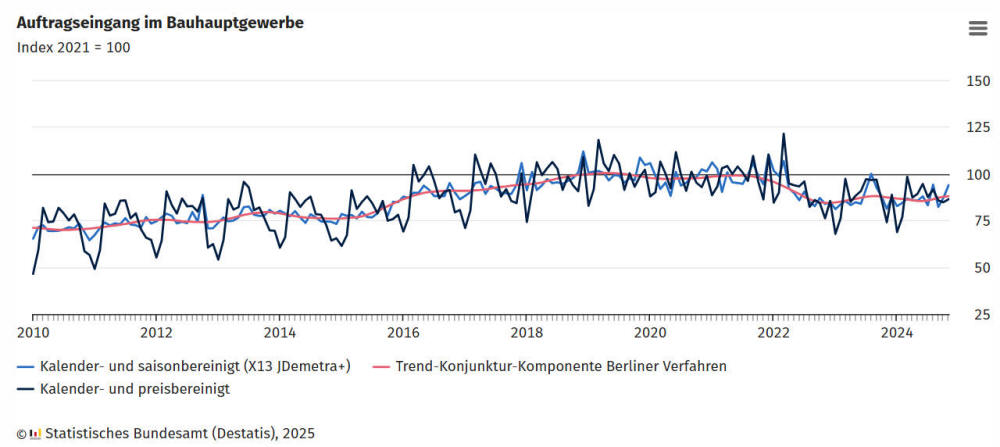

Auftragseingang im Bauhauptgewerbe im November 2024:

+7,9 % zum Vormonat

Auftragseingang im Bauhauptgewerbe,

November 2024 +7,9 % zum Vormonat (real, saison- und

kalenderbereinigt) +16,6% zum Vorjahresmonat (real,

kalenderbereinigt) +16,9 % zum Vorjahresmonat (nominal) Umsatz im

Bauhauptgewerbe, November 2024 -2,5 % zum Vorjahresmonat (real)

-0,1 % zum Vorjahresmonat (nominal)

Der reale

(preisbereinigte) Auftragseingang im Bauhauptgewerbe ist nach

Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im November 2024

gegenüber Oktober 2024 kalender- und saisonbereinigt um 7,9 %

gestiegen. Dabei nahm der Auftragseingang im Hochbau um 7,8 % und im

Tiefbau um 7,9 % zu.

Im Vergleich zum Vorjahresmonat November 2023 stieg der reale,

kalenderbereinigte Auftragseingang im Bauhauptgewerbe um 16,6 %.

Dabei nahm der Auftragseingang im Hochbau um 3,1 % und im von

Großaufträgen geprägten Tiefbau um 30,3 % zu. Der nominale (nicht

preisbereinigte) Auftragseingang lag 16,9 % über dem

Vorjahresniveau.

Bisher umsatzstärkster Monat im Jahr

2024 – aber weiterhin unter Vorjahresniveau Der reale Umsatz im

Bauhauptgewerbe nahm im November 2024 gegenüber dem Vorjahresmonat

um 2,5 % ab (nominal: -0,1 %). Im Hochbau sank der Umsatz real um

5,2 % (nominal: -3,2 %), während er im Tiefbau um 0,1 % anstieg

(nominal: +2,9 %). Mit 11,5 Milliarden Euro Umsatz war der November

allerdings der bisher umsatzstärkste Monat im Jahr 2024.

In den ersten elf Monaten 2024 sanken die Umsätze im Vergleich

zum Vorjahreszeitraum real um 1,1%, nominal nahmen sie um 0,5 % zu.

Innerhalb des Bauhauptgewerbes sanken die Umsätze in diesem Zeitraum

im Hochbau real um 5,0 %, während sie im Tiefbau um 3,8 % anstiegen.

Die Zahl der im Bauhauptgewerbe tätigen Personen nahm im November

2024 gegenüber dem Vorjahresmonat um 0,3 % ab.

Zahl der deutschen Studierenden im Ausland 2022 um knapp

1 % gestiegen

• Insgesamt 138 800 deutsche Studierende

an Hochschulen im Ausland

• Studierendenzahlen im Ausland

verzeichnen Aufwärtstrend nach Corona- Jahr 2020

Im Jahr

2022 wurden rund 138 800 deutsche Studierende an ausländischen

Hochschulen gezählt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis)

mitteilt, waren das 1 300 oder 0,9 % Auslandsstudierende mehr als im

Vorjahr. Der Anstieg ist insbesondere auf zusätzliche rund 1 700

Studierende in Österreich, 600 in Portugal und 500 in Dänemark

zurückzuführen.

Den prozentual größten Zuwachs an

deutschen Studierenden gab es in Malta (405 %), Finnland (83 %),

Malaysia (58 %), Südafrika (54 %) sowie in Kroatien (51 %). Nach

einem pandemiebedingten Rückgang der deutschen Studierenden im

Ausland im Jahr 2020 ist seit 2021 wieder ein Aufwärtstrend

sichtbar.

Die Zahl der deutschen Studierenden im Ausland

stieg inzwischen im Vergleich zum Pandemiejahr 2020 um 4,5% und

erreicht damit ein Niveau, das sogar leicht über dem Vor-Corona-

Zeitraum von 2019 liegt. Betrachtet man die deutschen Studierenden

im Ausland weltweit, so kamen auf 1 000 deutsche Studierende im

Inland 54 im Ausland.