|

'Tagesaktuell' - Redaktion Harald Jeschke | Sonderseiten |

• Sitemap •

Archiv

• 22. Kalenderwoche:

29. Mai

•

Baustellen •

DVG-Umleitung •

Bahn-VRR

Freitag, 30. Mai 2025

Brückentag 30. Mai und

Erreichbarkeit der Stadt

A42: Seilprüfungen auf der Brücke

Beeckerwerth werden fortgesetzt

Noch bis Freitag (30.5.), 5 Uhr, laufen

die Seilprüfungen auf der Brücke Beeckerwerth. Auf der A42 zwischen

den Anschlussstellen Duisburg-Baerl und Duisburg-Beeck sind daher

die Fahrstreifen in beide Fahrtrichtungen verengt. Diese Prüfungen

müssen turnusgemäß alle sechs Jahre durchgeführt werden.

Zur

Nachbereitung der Prüfungen und für das Aufbringen von

Korrosionsschutz muss die Brücke dann noch einmal komplett gesperrt

werden, und zwar von Freitag (30.5.), 21 Uhr, bis Montag

(2.6.), 5 Uhr. Der Verkehr wird in Fahrtrichtung Dortmund

an der Anschlussstelle Duisburg-Baerl abgeleitet, in Fahrtrichtung

Kamp-Lintfort an der Anschlussstelle Duisburg-Beeck. Die Umleitungen

erfolgen weiträumig über die A40, A57 und A59.

NATO PV in Dayton: Ein starkes und vitales Verteidigungsbündnis

Die Mitglieder der Parlamentarischen Versammlung der NATO trafen

sich vom 23. bis 26. Mai 2025 im amerikanischen Dayton zu ihrer

Frühjahrstagung. Für den Bundesrat nahm Minister Roman Poseck

(Hessen) teil. Die Versammlung verabschiedete zwei Erklärungen zum

anstehenden NATO-Gipfeltreffen in Den Haag und zur Unterstützung der

Ukraine.

Wolfgang Hellmich, Roman Poseck und Marja-Liisa Völlers bei der

Frühjahrstagung der Parlamentarische Versammlung der NATO in Dayton

© Innenministerium Hessen

„Die Versammlung hat deutlich

gemacht, dass die NATO auch nach mehr als 75 Jahren ein starkes und

vitales Verteidigungsbündnis ist, das für aktuelle und zukünftige

geopolitische Herausforderungen gerüstet ist“, zog Poseck Bilanz.

„Sie hat in ihren Abschlussdokumenten die Bedeutung der

transatlantischen Zusammenarbeit und der weiteren Unterstützung der

Ukraine hervorgehoben.

Die Mitglieder haben die Steigerungen

der Verteidigungsausgaben sowie die angekündigten erheblichen

Investitionen in der Zukunft ausdrücklich begrüßt. Dabei haben wir

auch die klare aktuelle Prioritätensetzung in Deutschland für ein

höheres Verteidigungsbudget hervorgehoben. Außerdem hat sich die

Versammlung zu einer starken und unabhängigen Ukraine bekannt und

die weitere Unterstützung zur Wahrung der Souveränität und

territorialen Integrität der Ukraine bekräftigt. Die Versammlung hat

eine sehr deutliche Verurteilung der russischen Aggressionen gegen

die Ukraine ausgesprochen.“

Gemeinsame Erklärung des

„Weimarer Dreiecks“

Die Delegationsleitungen der

Parlamentskammern des Weimarer Dreiecks einigten sich am Rande der

Vollversammlung auf eine gemeinsame Erklärung. In dieser bekräftigen

die französischen, polnischen und deutschen Delegationsleitungen die

klare Unterstützung für die Ukraine. Russland stelle nach wie vor

die größte und unmittelbarste Bedrohung für die Sicherheiten der

Bündnisstaaten dar und griffe systematisch die europäische

Sicherheitsarchitektur an.

Die Vertreter des Weimarer

Dreiecks halten eine Reihe von Maßnahmen für zwingend erforderlich,

darunter das Anheben der Sicherheits- und Verteidigungsausgaben auf

deutlich mehr als zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes und die

Bereitstellung der erforderlichen Streitkräfte, Fähigkeiten,

Ressourcen und Infrastrukturen für die derzeitigen

Verteidigungspläne des Bündnisses. Zudem solle die Zusammenarbeit in

der NATO verstärkt werden, um hybride Bedrohungen und Desinformation

zu bekämpfen und die eigene Resilienz zu stärken.

Treffen der

Delegationen

Am Rande der Frühjahrstagung sprachen die deutschen

Vertreter auch mit der Delegation der Ukraine und sagten diesen

weiterhin die starke Unterstützung durch die Bundesrepublik zu. Auch

bei Zusammentreffen mit Delegationen aus Frankreich, Großbritannien,

Polen und Kanada war dies der übereinstimmende Tenor.

Die Rolle

der Vereinigten Staaten

Von besonderem Interesse für die

transatlantischen Verbündeten war rund ein halbes Jahr nach dem

Amtsantritt von Präsident Donald Trump der Austausch mit den

Vertretern der Vereinigten Staaten. Die USA hätten sich

unmissverständlich zum Fortbestand der NATO und einem starken

amerikanischen Engagement bekannt, fasste Roman Poseck seine

Eindrücke zusammen. Gleichzeitig scheine eine wertebasierte

Außenpolitik nicht mehr leitend zu sein - im Mittelpunkt stünden

selbst definierte nationale Interessen.

Die USA erwarteten von den Europäern,

auf dem eigenen Kontinent mehr Verantwortung zu übernehmen. „Ich

hätte mir von den US-Vertretern ein klareres Bekenntnis zu den

verbindenden Werten der westlichen Welt, wie Demokratie und

Freiheit, gewünscht. Unabhängig davon trete ich aber weiter für eine

enge Kooperation mit den Vereinigten Staaten ein. Diese Form der

Zusammenarbeit liegt auch in der Zukunft in unserem eigenen

Interesse. Die Parlamentarische Versammlung hat dabei gezeigt, dass

es hierfür nach wie vor eine starke Basis gibt“, erklärte der

Delegationsleiter des Bundesrates.

Die Lehren des Daytoner

Abkommens

Die Parlamentarische Versammlung fand 30 Jahre nach der

Unterzeichnung des Daytoner Friedensabkommens für Bosnien und

Herzegowina statt. Der Rückblick auf die damalige Situation und

mögliche Ansätze für eine Befriedung der Ukraine waren Thema

mehrerer Veranstaltungen auf der Konferenz. Vertreterinnen und

Vertreter der Balkan-Staaten, darunter der kroatische

Premierminister Andrej Plenković und der albanische Präsident Bajram

Begaj, riefen dazu auf, den Frieden zu bewahren und berichteten von

entsprechenden Anstrengungen in ihren Staaten.

Zur NATO PV

Seit 1955 begleitet die Parlamentarische Versammlung der NATO die

Arbeit der NATO. Die NATO PV ist ein Gremium, in dem insgesamt 281

Parlamentarierinnen und Parlamentarier aus den 32

Nato-Mitgliedsländern über sicherheits- und verteidigungspolitische

Themen beraten und beschließen. Sie tritt zweimal pro Jahr zu einer

Plenarsitzung zusammen; im Frühjahr und im Herbst. Die nächste

Versammlung wird im Oktober 2025 in Ljubljana stattfinden.

Homepage of the NATO Parliamentary Assembly (EN)

NATO Parliamentary Assembly

Was

folgt auf „Aura“? Langenscheidt sucht das Jugendwort des Jahres

Level up, die junge Generation ist wieder gefragt: Das Voting zum

Jugendwort des Jahres geht in eine neue Runde. Langenscheidt ruft ab

sofort alle zwischen 11 und 20 Jahren auf, ihre Vorschläge

einzureichen. Die Bekanntgabe des Siegerwortes erfolgt wie im

vergangenen Jahr auf der Frankfurter Buchmesse. Doch zunächst werden

die Top 10 ermittelt.

Langenscheidt, der Verlag, der die Abstimmung zum Jugendwort des

Jahres ins Leben gerufen hat, sucht Begriffe, die zum üblichen

Sprachgebrauch der Jugendlichen zwischen 11 und 20 Jahren gehören.

Die Einreichungen liegen daher komplett in deren Hand. Ein

Langenscheidt-Gremium prüft lediglich die häufige Nutzung der

Begriffe in der digitalen Welt. Offensichtliche Fakes und von

Influencern oder einzelnen Gruppen initiierte Kampagnen werden nicht

berücksichtigt. Ebenso wenig jene Begriffe mit beleidigendem,

diskriminierendem oder sexistischem Charakter.

In Memes,

Talkshows und am Küchentisch: über Jugendsprache wird gesprochen

„Wörter verbinden – oder spalten. Und jedes Jahr zeigen junge

Menschen aufs Neue, wie sehr Sprache bewegt. Ob in Memes, Talkshows

oder Insta-Reels: Jugendwörter spiegeln, was Gen Z & Gen Alpha

fühlen, denken und feiern“, erklärt Patricia Kunth, Projektleitung

Jugendwort des Jahres bei Langenscheidt. „Lassen wir uns

überraschen, über welche Begriffe in diesem Jahr in Familien und

Öffentlichkeit debattiert wird.“

Am Voting teilnehmen darf

grundsätzlich jeder, berücksichtigt werden jedoch nur Begriffe, die

von Teilnehmenden im Alter zwischen 11 und 20 Jahren eingereicht

wurden. Wo Jugendsprache drauf steht, soll schließlich auch

Jugendsprache drin sein.

Jedoch müssen die Wörter nicht

zwingend deutsch sein. Auch Begriffe aus anderen Sprachen zählen,

wenn sie genutzt werden und eine relevante Verbreitung erreichen.

Englische, türkische oder inzwischen auch arabische Ausdrücke

tauchen daher ebenfalls in den Top 10 auf. In den vergangenen Jahren

konnten im Schnitt drei Viertel der Einreichungen auch

berücksichtigt werden.

Und so läuft das Voting zum Jugendwort

2025 ab:

Phase 1: Getting started – Punkt 9 Uhr am 29. Mai 2025

geht es los. Unter jugendwort.de können die Vorschläge eingereicht

werden.

Phase 2: Battle der Top 10 – Am 29. Juli stehen die Top

10 fest und werden bekanntgegeben. Ab dann startet auch schon die

nächste Phase des Votings. Alle dürfen für ihre Favoriten aus den

Top 10 abstimmen.

Phase 3: Endspurt – Am 9. September geht die

Abstimmung dann in die letzte Runde: Die Top 3 werden vorgestellt

und bis zum 8. Oktober bleibt Zeit für die Stimmabgabe zum

Jugendwort 2025. Die Bekanntgabe des Jugendwortes 2025 erfolgt am

18. Oktober live auf der Frankfurter Buchmesse.

Amazons Alexa

mit im Boot

Pünktlich zum Start ist daher auch Amazons Alexa in

ihrer Gen-Z-Ära angekommen und flext mit Jugendwörtern. Auf die

Frage „Alexa, kannst du Jugendsprache?“ reagiert die KI mit einer

Antwort. Zum Beispiel: „Ob es eine persönliche KI mit noch mehr Swag

gibt? Nein Pascal, ich denke nicht.“ Und falls man bei Jugendwörtern

gerade komplett lost ist, erklärt Alexa auf die Bitte „Alexa, erklär

mir Jugendsprache” einen Jugendsprache-Begriff – mit konkretem

Anwendungsbeispiel und für jede Generation verständlich. Dies

funktioniert auf allen Alexa-fähigen Geräten.

Mercator-Ehrennadel und

Heimat-Preis: Fristen verlängert

Ob engagierte

Einzelpersonen, beeindruckende Initiativen oder langjährige

Herzensprojekte – es ist wieder Zeit, Danke zu sagen! Die

Kulturbetriebe der Stadt Duisburg würdigen auch in diesem Jahr

bürgerliches Engagement mit zwei bedeutenden Auszeichnungen: der

Mercator-Ehrennadel und dem Duisburger Heimat-Preis. Beide Ehrungen

stehen für gelebte Vielfalt und ehrenamtlichen Einsatz. Denn lokales

Engagement muss sichtbar werden.

Nun gibt es eine

Verlängerung der Nominierungsfrist. Alle Vorschläge können bis

einschließlich Montag, 30. Juni 2025, eingereicht werden. Eine Jury,

bestehend aus Mitgliedern des Kulturausschusses, entscheidet über

die Vergabe beider Preise. Die Verleihung findet jeweils Ende des

Jahres im Duisburger Rathaus statt.

•

Mercator-Ehrennadel: für Kultur, Bildung und Stadtgeschichte Sie

ist klein, doch ihre Bedeutung ist groß: Seit 2004 werden drei

Persönlichkeiten oder Institutionen mit der Mercator-Ehrennadel

geehrt, deren unermüdliches Wirken das kulturelle Leben der Stadt

bereichern – sei es durch Projekte, Publikationen oder besondere

Initiativen in den Bereichen Kultur, Wissenschaft, Bildung, Heimat-

und Brauchtumspflege oder Stadtgeschichte.

•

Duisburger Heimat-Preis 2025

„Duisburg – Heimat hat viele

Wurzeln“. So lautet das Motto des Duisburger Heimat-Preises. Es

stehen nachahmenswerte, generationsübergreifende Projekte im Fokus,

die Toleranz und ein lebendiges Miteinander stärken. Gestaltet von

Menschen mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen. Das

Preisgeld in Höhe von 15.000 Euro kann auf bis zu drei Initiativen

aufgeteilt werden.

Foto Tanja Pickartz Stadt Duisburg

Der Duisburger Heimat-Preis ist Teil der Landesinitiative

#NRWheimatet und wird vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau

und Digitalisierung des Landes NRW gefördert. Kulturelle Akteurinnen

und Akteure bzw. Institutionen erhalten weitere Informationen rund

um die Bewerbung für die Mercator-Ehrennadel sowie dem Heimat-Preis

auf den Internetseiten des Kulturbüros:

https://www.duisburg.de/microsites/kulturbueroduisburg/foerderung/Mercator-Ehrennadel.php

https://www.duisburg.de/microsites/kulturbueroduisburg/foerderung/heimatpreis.php

(C) Stadt Duisburg

Für

Rückfragen zur Mercator-Ehrennadel steht Gudrun Tomberg telefonisch

unter (0203) 283-62264 zur Verfügung. Bei Rückfragen zum

Heimat-Preis kann Anika Huskic telefonisch unter (0203) 283-62188

kontaktiert werden.

Verlängerung der Ausstellung

„Scheinsein – Kunst im Dialog“

Die erfolgreiche

Kunstausstellung „Scheinsein – Kunst im Dialog“ im Bezirksamt

Duisburg-Süd wird bis zum 30. Juni 2025 verlängert. Die Ausstellung,

die im Rahmen der Duisburger Akzente 2025 eröffnet wurde, zeigt

Werke der Künstler Bernd Beuscher, Marion Köllner und Dieter Schwabe

und hat seit dem 17. März zahlreiche Besucherinnen und Besucher

begeistert.

„Die Ausstellung hat unser Haus mit Leben und

kreativer Energie gefüllt – sie zeigt eindrucksvoll, wie Kunst zum

Dialog einlädt und Menschen verbindet. Ich freue mich sehr, dass wir

nun noch einen Monat mehr Gelegenheit bieten können, diese

außergewöhnlichen Arbeiten zu erleben“, so Bezirksbürgermeisterin

Beate Lieske.

Die Ausstellung thematisiert auf vielfältige Weise Urbanität, Natur

und das Verhältnis von Mensch und Raum. Sie ist zu den regulären

Öffnungszeiten des Bezirksamts sowie in den Flächen der

Bezirksbibliothek frei zugänglich (montags, mittwochs und

donnerstags von 8 bis 16 Uhr, dienstags von 8 bis 18 Uhr, freitags

von 8 bis 14 Uhr). Der Eintritt ist frei.

40 Jugendliche von TEN

SING-Duisburg bringen komplette Show in Meiderich auf die Bühne

Duisburg, 9. Mai 2025 - Die Vorbereitungen für die

nächste große Show von TEN SING Duisburg, bei der diesmal fast 40

Jugendliche mitmachen, laufen auf Hochtouren. Karten für die beiden

Mai-Termine sind ab jetzt erhältlich. Zu sehen ist die Premiere ist

der „Kampf der Gefühle – jetzt in 4D“ am 30. Mai 2025 um 19 Uhr im

evangelischen Gemeindezentrum Meiderich, Auf dem Damm 6.

Eine zweite Vorstellung gibt es direkt am nächsten Tag, am 31. Mai,

am gleichen Ort zur gleichen Uhrzeit, denn der Aufwand für das

Spektakel war wieder Mal groß: Die jungen Leute im Alter zwischen 13

und 24 Jahren haben sich das Show-Thema gut überlegt, geprobt, was

die Bühnenbretter, die Tanzschuhe, die Trommeln, Notenständer,

Lötkolben und was nicht alles hergeben, um wieder ein

faszinierendes, selbst erarbeitetes Programm zu präsentieren.

Dazu wurden Chorsätze einstudiert, Soli geübt, Bandarrangements

geschrieben und geprobt, Drama-Texte gelernt, Tanzchoreographien

erarbeitet, Technik überarbeitet und auf Bühnentauglichkeit

getestet, Plakate und Logos entworfen, gebastelt, gemalt,

geschreinert…

Mail: karten@tensing-duisburg.de), bei dem

auch Karten im Vorverkauf acht Euro reserviert werden können. Karten

kosten an der Abendkasse neun Euro, ermäßigt sieben Euro.

Zusatzinfos über "TEN SING": TEN SING bedeutet „Teenager singen“ und

steht für ein Konzept von kirchlicher Jugendarbeit, das im

norwegischen CVJM entwickelt wurde.

TEN SING Duisburg im Jahr 2022 (Foto: Silke Arend)

Eine TEN

SING-Gruppe arbeitet ungefähr ein Jahr auf ein Konzert hin. Dort

sind die unterschiedlichsten Elemente enthalten, für die es einzelne

Workshops gibt. Alle Workshops bilden zusammen den sogenannten

Großchor. Mitmachen können in einer TEN SING-Gruppe jede und jeder.

Die Show jedoch ist nur das Ergebnis, welches präsentiert

wird. Im Vordergrund stehen die Gemeinschaft, gemeinsame Aktionen,

der Spaß an der Sache und Jesus Christus. Deutschlandweit existieren

mittlerweile etwa 130 TEN SING-Gruppen mit insgesamt ca. 5000

begeisterten TEN SINGern.

Die diesjährige Besetzung der TEN SING Duisburg (Foto: TEN

SING Duisburg)

Mehr als die Hälfte der Politiker*innen wurde

im Rahmen ihres Engagements schon Opfer von Aggressionen

oder Gewalt

Neue Befragung des

Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen

Rund sechs von zehn Politiker*innen in Deutschland sind

im Verlaufe ihres politischen Engagements bereits

mindestens einmal Opfer von Aggressionen oder sogar von

körperlicher Gewalt geworden. Das ergibt sich aus einer

neuen, von der Hans-Böckler-Stiftung geförderten

Untersuchung des Kriminologischen Forschungsinstituts

Niedersachsen (KFN). Knapp die Hälfte hat nach eigenen

Angaben auch in den sechs Monaten vor der Befragung

mindestens einmal Aggressionen und/oder Gewalt erlebt.

Die Ergebnisse der zwischen Mai 2024 und Februar 2025

durchgeführten Online-Befragung geben nach Einschätzung

des KFN-Projektteams einen detaillierten Einblick in ein

Problemfeld, das von einem großen Dunkelfeld geprägt ist.

Von 1479 Politiker*innen, die in der Kommunalpolitik, auf

Landes- oder Bundesebene aktiv sind, konnten Daten zu

Aggressions- und Gewalterfahrungen und deren

individuellen und politischen Folgen ausgewertet werden.

Auch wenn die Repräsentativität der Ergebnisse

auf Grund einer niedrigen Teilnahmebereitschaft etwas

eingeschränkt ist, erlauben statistische Gewichtungen,

einige Verzerrungen der Ergebnisse zu verringern, wobei

jedoch von einer Überrepräsentation von betroffenen

Politiker*innen auszugehen ist.

Am häufigsten

erlebten Politiker*innen Beleidigungen und verbale

Diskriminierungen (gut jede*r Zweite), Verleumdungen (gut

ein Drittel) und soziale Ausgrenzungen. Etwa jede*r

Siebte war auch von Sachbeschädigungen, etwa jede*r Achte

auch von Bedrohungen betroffen, etwa jede*r Dreizehnte

auch von sexualisierten Aggressionen und sexualisierter

Gewalt. Sechs Prozent der Politiker*innen sind im

Zusammenhang mit ihrem politischen Engagement Opfer von

tätlichen Angriffen geworden. Bei etwa jeder*m achten

Politiker*in mit Aggressions- und/oder Gewalterfahrungen

in den sechs Monaten vor der Befragung war bei mindestens

einer Tat auch das private Umfeld betroffen,

beispielsweise Partner*innen oder Kinder.

Die

meisten Politiker*innen, die Zielscheibe von Aggressionen

oder Gewalt geworden sind, verarbeiteten die Erfahrung im

Austausch mit ihrem persönlichen oder engen politischen

Umfeld. Etwa ein Drittel hat über mindestens eine in den

sechs Monaten vor der Befragung erlebte Aggressions- oder

Gewalterfahrung gar nicht gesprochen. Etwa drei von zehn

Betroffenen haben dagegen Angriffe öffentlich gemacht, 13

Prozent haben wenigstens eine der Taten angezeigt.

Jede*r Fünfte der Politiker*innen mit Aggressions-

oder Gewalterfahrung gab an, deshalb im politischen

Engagement zurückgesteckt zu haben und beispielsweise

weniger aktiv im Wahlkampf zu sein oder sich weniger zu

kontroversen Themen zu äußern.

„Trotz gewisser

methodischer Grenzen: Die Ergebnisse zeigen leider auf

jeden Fall, dass Aggressionen und Gewalterfahrungen für

politisch Engagierte kein Randphänomen sind, sondern weit

verbreitet“, sagt Christina Schildmann, die Leiterin der

Forschungsförderung der Hans-Böckler-Stiftung. „Die

Polarisierung der politischen Auseinandersetzung hat

drastische Folgen – für die direkt Betroffenen, aber auch

weit darüber hinaus: Mit jeder Beleidigung und erst recht

mit jeder Bedrohung, jedem physischen Angriff wächst das

Risiko einer Lähmung demokratischer Institutionen. Das

schwächt den demokratischen Prozess sowie den

gesellschaftlichen Zusammenhalt insgesamt.“

Die

neuen Befragungsergebnisse unterstreichen eine

Problematik, die beispielsweise auch Auswertungen des

Bundeskriminalamts zeigen: Für 2024 meldete das BKA

vergangene Woche einen deutlichen Anstieg politisch

motivierter Straftaten, von denen insgesamt gut die

Hälfte dem rechten Spektrum zugeordnet wurden. Die

BKA-Statistik verzeichnet für 2024 gut 6.000 Straftaten

gegen „Amts- und Mandatsträger“ – auch hier ein

deutlicher Zuwachs gegenüber dem Jahr zuvor.

Im

Kontext der Wahlen 2024 waren Politiker*innen oder

Einrichtungen der Grünen am häufigsten Ziel von

Straftaten, gefolgt von AfD und SPD. Bekannt gewordene

Fälle von Angriffen werden gesellschaftlich breit

diskutiert, insbesondere Gewaltverbrechen wie der Mord am

Regierungspräsidenten Walter Lübcke (CDU) durch einen

Rechtsextremen – oder wenn sich prominente

Politiker*innen wie etwa die frühere

Bundestagsvizepräsidentin Yvonne Magwas, der ehemalige

Ostbeauftragte Marco Wanderwitz (beide CDU) oder der

frühere SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert aus der Politik

zurückziehen und das auch mit einem Klima der Aggression

begründen.

Das von der Hans-Böckler-Stiftung

geförderte KFN-Forschungsprojekt „Aggressionen und Gewalt

gegen Politiker*innen in Deutschland. Formen, Verbreitung

und Folgen für Individuum und Gesellschaft“ beschäftigt

sich mit der Frage nach dem Vorkommen, der Formen und

Folgen von Aggressionen und Gewalt gegen Politiker*innen

in Deutschland aus verschiedenen Perspektiven. Die

Online-Befragung ist der erste Teil einer wiederholten

Befragung, aus dem nun Ergebnisse vorliegen.

Eine

erneute Befragung der Teilnehmer*innen im Abstand von 6

Monaten zur Erstbefragung läuft aktuell, insbesondere

auch, um die mittelfristigen Folgen besser untersuchen zu

können. Darüber hinaus wurden u.a. 21 Interviews mit von

Aggressionen und/oder Gewalt betroffenen Politiker*innen

aller politischer Ebenen und aller zum Erhebungszeitpunkt

im Bundestag vertretenen Parteien geführt, um einen

vertieften Einblick in das individuelle Erleben

betroffener Politiker*innen zu bekommen.

Weitere

Informationen zum Forschungsprojekt und detaillierte

Ergebnisse:

Wer hat teilgenommen?

Insgesamt wurden

22.264 Politiker*innen zur Befragung eingeladen, nach

Datenbereinigung konnten die Antworten von 1.479 Personen

ausgewertet werden. Die Rücklaufquote lag dementsprechend

bei 6,6 Prozent. Im Folgenden werden für alle

Häufigkeitsangaben Schätzungen für die Population der

Politiker*innen in Deutschland auf Basis der gewichteten

Stichprobe berichtet. Die Mehrheit der Politiker*innen

war zum Befragungszeitpunkt auf Kommunalebene (rund 99

Prozent) tätig.

Weitere 1 Prozent waren auf

Landes- und 0,4 Prozent auf Bundesebene tätig. 66 Prozent

der Politiker*innen sind nach eigener Angabe männlich, 33

Prozent weiblich. Auf Grund des hohen Anteils an

Kommunalpolitiker*innen ist ein großer Anteil der

Politiker*innen parteilos (31%) bzw. gehört kleineren, in

der Befragung nicht gesondert erfassten Parteien an (6%).

Die weiteren Politiker*innen verteilen sich auf CDU/CSU

(21 %), SPD (16 %), Bündnis 90 / Die Grünen (12 %), die

AfD (3 %), die Freien Wähler (7 %), die FDP (2%) und die

Linke (1%).

Wie viele Politiker*innen haben welche

Art von Aggressionen und Gewalt erlebt?

Basierend auf

den gewichteten Daten der Stichprobe ergibt sich ein

geschätzter Wert von etwa 61 Prozent der Politiker*innen

in Deutschland, die während ihrer politischen Laufbahn

bereits mindestens einmal von Aggressionen und Gewalt

betroffen waren. Knapp die Hälfte (46 %) hat dabei auch

in den sechs Monaten vor der Befragung mindestens einmal

Aggressionen und/oder Gewalt erlebt. Verbale Aggressionen

kommen weitaus am häufigsten vor, aber auch körperliche

Angriffe, sexuelle Aggressionen und Sachbeschädigungen

sind keine Einzelfälle (siehe Abbildung 1 im

KFN-Factsheet; Link unten).

Worauf zielten die

Aggressions- und Gewalterfahrungen ab?

Die

Teilnehmenden wurden befragt, worauf die erlebten

Aggressionen und Gewalttaten der letzten sechs Monate vor

der Befragung ihrer Einschätzung nach abzielten. In den

meisten Fällen wurde die erlebte Gewalt als auf die

eigenen sachpolitischen inhaltlichen Positionen (52 %),

die eigene Parteizugehörigkeit (51 %) oder eigene

konkrete politische Äußerungen (44 %) abzielend erlebt.

Konkrete Merkmale der Person wurden hingegen deutlich

weniger als Ziel von Aggressionen und Anfeindungen

wahrgenommen. Am häufigsten wurde hier das Geschlecht als

wahrgenommenes Ziel genannt (16 %, siehe Abbildung 2 im

KFN-Factsheet).

Wie sind die Betroffenen mit der

Aggressions- und Gewalterfahrungen umgegangen?

Ungefähr vier von fünf Politiker*innen sprachen nach

Aggressions- und/oder Gewalterfahrungen in den letzten

sechs Monaten vor der Befragung mit ihrem privaten Umfeld

über die Tat. Etwa drei Viertel tauschten sich mit

Kolleg*innen aus der Politik über die Taten aus. Ein

Drittel gab an, nach mindestens einer der

Gewalterfahrungen geschwiegen zu haben bzw. „es mit sich

selbst ausgemacht“ zu haben.

Drei von zehn

Politiker*innen machten die Taten öffentlich.

Unterstützungsmöglichkeiten der eigenen Partei oder auch

parteiübergreifend zum Umgang mit Gewalterfahrungen

nutzten 17 Prozent. Zur Anzeige brachten 13 Prozent der

betroffenen Politiker*innen mindestens eine der Taten

(siehe Abbildung 3 im KFN-Factsheet).

Welcher

Zusammenhang besteht zwischen Aggressions- und

Gewalterfahrungen und dem psychischen Wohlbefinden?

Ein Vergleich von Politiker*innen mit Aggressions-

und Gewalterfahrungen in der politischen Laufbahn mit

denjenigen ohne solche Erfahrungen zeigt, dass die

betroffenen Politiker*innen statistisch signifikant

weniger Interesse oder Freude an ihren Tätigkeiten haben,

häufiger Gefühle von Niedergeschlagenheit, Schwermut oder

Hoffnungslosigkeit verspüren und sich häufiger nervös,

ängstlich oder angespannt fühlen.

Inwiefern hat

sich das politische Engagement nach Aggressions- und

Gewalterfahrungen verändert?

Bei der großen Mehrheit

von geschätzt 70 Prozent der Politiker*innen mit

Aggressions- oder Gewalterfahrung hat sich das politische

Engagement nach eigenen Aussagen dadurch nicht verändert.

Allerdings berichten auch jeweils um die 20 Prozent, dass

sie ihre Äußerungen zu kontroversen Themen, ihre

öffentliche Sichtbarkeit, ihre Aktivität im Wahlkampf

oder auch ihr Engagement insgesamt reduziert hätten.

Opfer von Aggressionen oder Gewalt haben zudem

häufiger als nicht Betroffene schon an einen Rückzug aus

der Politik gedacht. Ein (geringerer) Teil von jeweils

etwa einem Zehntel der Betroffenen reagiert hingegen

deutlich anders und erklärt, als Konsequenz das

politische Engagement intensiviert zu haben. Etwa jede*r

Fünfte gibt an, als Folge von Aggressions- oder

Gewalterfahrungen verstärkt Allianzen mit anderen

Politiker*innen eingegangen zu sein.

Kriminologisches Forschungsinstitut Niedersachsen

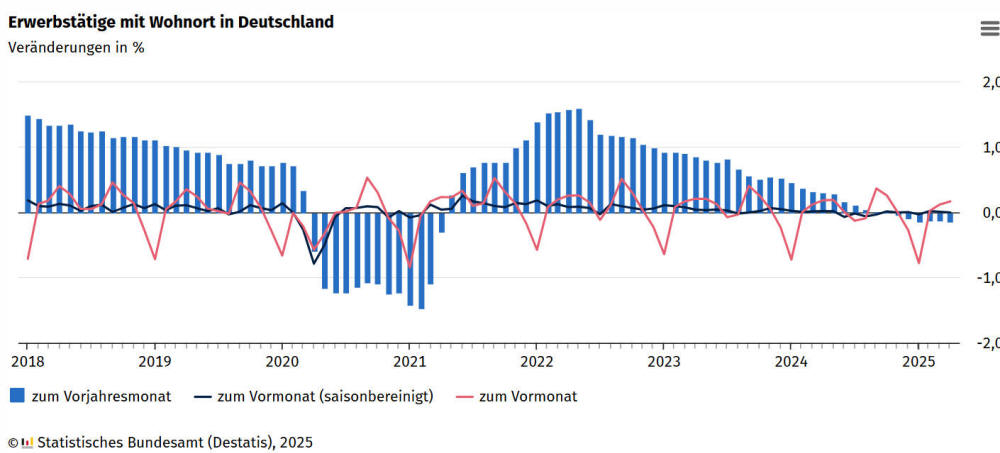

Erwerbstätigkeit im April 2025 saisonbereinigt

unverändert

Erwerbstätigenzahl um 0,1 % niedriger als

im Vorjahresmonat

Erwerbstätige mit Wohnort in Deutschland,

April 2025 0,0 % zum Vormonat (saisonbereinigt)

+0,2 % zum

Vormonat (nicht saisonbereinigt) -0,1 % zum Vorjahresmonat

Im April 2025 waren rund 45,8 Millionen Menschen mit Wohnort in

Deutschland erwerbstätig. Nach vorläufigen Berechnungen des

Statistischen Bundesamtes (Destatis) blieb die Zahl der

Erwerbstätigen damit saisonbereinigt unverändert gegenüber dem

Vormonat (0,0 %).

Letztlich blieb die Erwerbstätigenzahl seit

Dezember 2024 nahezu konstant, nach einem Rückgang um

14 000 Personen im Januar 2025 und geringen Anstiegen um 10 000 und

5 000 Personen im Februar und März 2025. Erwerbstätige mit Wohnort

in Deutschland.

Nicht saisonbereinigt nahm die Zahl der Erwerbstätigen im April

2025 gegenüber März 2025 um 77 000 Personen (+0,2 %) zu. Der Anstieg

fiel damit weniger stark aus als im April-Durchschnitt der Jahre

2022 bis 2024 (+99 000 Personen).

Rückgang der

Erwerbstätigkeit im Vorjahresvergleich setzt sich fort

Gegenüber

April 2024 sank die Zahl der Erwerbstätigen im April 2025 um

61 000 Personen (-0,1 %). In den Monaten Dezember 2024 bis März 2025

hatte die Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahr ebenfalls bei

-0,1 % gelegen.

Der seit November 2024 auf dem Arbeitsmarkt

erkennbare leichte Abwärtstrend im Vorjahresvergleich setzte sich

somit im April 2025 gleichbleibend fort. Bereinigte

Erwerbslosenquote im April 2025 bei 3,6 % Im April 2025 waren nach

Ergebnissen der Arbeitskräfteerhebung 1,66 Millionen Personen

erwerbslos. Das waren 256 000 Personen oder 18,2 % mehr als im April

2024.

Die Erwerbslosenquote stieg auf 3,8 % und zeigte damit

im Vergleich zum Vorjahresmonat einen Anstieg in Höhe von

0,6 Prozentpunkten (April 2024: 3,2 %). Bereinigt um saisonale und

irreguläre Effekte war die Erwerbslosenzahl im April 2025 mit

1,58 Millionen Personen um 3 000 Personen niedriger als im Vormonat

März 2025 (-0,2 %). Die bereinigte Erwerbslosenquote lag im

Vergleich zum Vormonat unverändert bei 3,6 %.

Bezug des Treibhausgases Schwefelhexafluorid stieg Jahr

2024 um 14,9 %

Von Unternehmen bezogene Menge

entspricht 19,1 Millionen Tonnen CO2- Äquivalenten

Klimawirksame Stoffe beeinflussen die Erderwärmung und tragen zum

Klimawandel bei. Das stärkste bekannte Treibhausgas ist

Schwefelhexafluorid (SF6), dessen Treibhauspotenzial die

Klimawirksamkeit von Kohlenstoffdioxid (CO2) um das 23 500-Fache

übertrifft. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt,

haben deutsche Unternehmen im Jahr 2024 insgesamt 813,3 Tonnen

dieses Stoffs bezogen, das waren 105,8 Tonnen oder 14,9 % mehr als

im Jahr 2023.

Die im Jahr 2024 bezogene Menge SF6 entspricht

19,1 Millionen Tonnen CO2-Äquivalenten (Global Warming Potential,

GWP), wobei SF6 zum Großteil in geschlossenen Systemen verwendet und

nur in geringem Maß in die Atmosphäre freigesetzt wird.

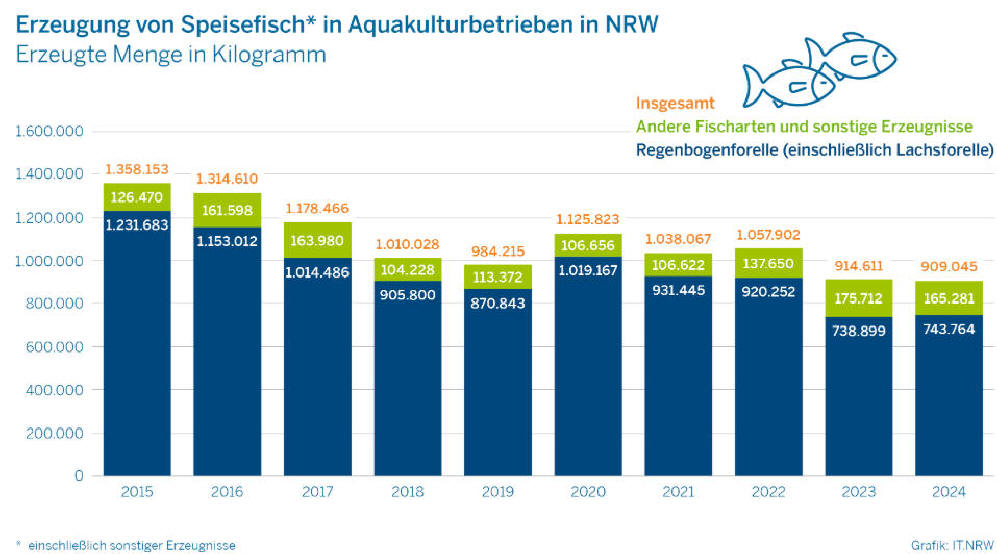

NRW: Speisefischerzeugung auf

niedrigstem Stand der letzten zehn Jahre

*

2024 wurden rund 909.045 Kilogramm Speisefisch u.a.

Erzeugnisse erzeugt

* 82 % stammten aus der Zucht von

Regenbogenforellen

* Hochburg der Speisefischzucht

ist der Kreis Olpe

Im Jahr 2024 haben 63

Aquakulturbetriebe in Nordrhein-Westfalen 909.045

Kilogramm Speisefisch und andere Erzeugnisse wie

Rogen/Kaviar erzeugt. Wie Information und Technik

Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt mitteilt,

lag die erzeugte Menge mit einem leichten Rückgang von

0,6 % auf einem ähnlichen Niveau wie im Vorjahr.

Die Erzeugung in Aquakulturbetrieben befand sich

damit auf dem niedrigsten Stand seit 2015 (damals:

1.358.153 Kilogramm). Über 80 % stammte aus der Zucht von

Regenbogenforellen Mit 743.764 Kilogramm stammten 2024

rund 82 % der Erzeugung aus der Zucht von

Regenbogenforellen; 184.965 Kilogramm davon waren

Lachsforellen. Zehn Jahre zuvor lag dieser Anteil noch

bei 91 %.

Weitere 39.596 Kilogramm gingen im

vergangenen Jahr auf Bachforellen und 5.000 Kilogramm auf

Bachsaibling zurück. Im Kreis Olpe wurden rund 15 % des

Speisefischs erzeugt Der höchste Anteil an der in NRW

erzeugten Fischmenge wurde mit 35,9 % im Regierungsbezirk

Köln produziert.

Auf den Plätzen zwei und drei

folgten die Regierungsbezirke Detmold (28,9 %) und

Arnsberg (21,0 %). In den weiteren Regierungsbezirken

spielte die Zucht von Speisefisch eine eher

untergeordnete Rolle. Hochburg der Speisefischzucht ist

weiterhin der Kreis Olpe, in dem vier Betriebe 14,8 % der

gesamten in NRW produzierten Fischmenge erbrachten.