|

'Tagesaktuell' - Redaktion Harald Jeschke | Sonderseiten |

• Sitemap •

Archiv

• 28. Kalenderwoche:

9. Juli

•

Baustellen •

DVG-Umleitung •

Bahn-VRR

Donnerstag, 10. Juli 2025

Von der Leyen im Europäischen Parlament zu

Außenwirtschaftspolitik und Verhandlungen mit den USA

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat nach dem

Europäischen Rat von vergangener Woche im Europäischen Parlament

über die Notwendigkeit einer „echten Außenwirtschaftspolitik“

gesprochen.

„Die drastische und disruptive Verschiebung der

globalen Wirtschaftsbeziehungen im letzten Jahr macht dieses

Ansinnen noch dringlicher. Aber jede Außenwirtschaftspolitik muss zu

Hause beginnen. Denn zuerst müssen wir unsere eigene wirtschaftliche

und industrielle Basis stärken und schockresistenter machen“,

erklärte die Kommissionspräsidentin.

Zollverhandlungen mit den USA

Sie sagte

weiter: „Wenden wir uns nun den USA zu. Seit Februar hat Washington

Zölle auf 70 Prozent unseres gesamten Handels mit den USA verhängt.

Umfang und Höhe dieser Zölle sind beispiellos. Unsere Linie war

klar. Wir werden standhaft bleiben. Aber wir bevorzugen eine

Verhandlungslösung. Deshalb arbeiten wir eng mit der US-Regierung

zusammen, um eine Einigung zu erzielen. Ich hatte Anfang dieser

Woche einen guten Austausch mit Präsident Trump, um die Dinge

voranzubringen. Wir suchen nach einem klaren Rahmen, auf dem wir

weiter aufbauen können. Die Botschaft ist klar. Wir halten uns an

unsere Prinzipien. Wir verteidigen unsere Interessen. Wir setzen die

Arbeit in gutem Glauben fort, bereiten uns aber gleichzeitig auf

alle Szenarien vor.“

Handelsverträge mit internationalen

Partnern

„Der Grund, warum wir Tag und Nacht an einer Lösung

arbeiten, ist, dass wir glauben, dass Zölle schlecht fürs Geschäft

sind“, erklärte von der Leyen. „Und wir sind nicht die einzigen.

Seit Beginn unseres neuen Mandats haben wir bereits neue Verträge

mit dem Mercosur, Mexiko und der Schweiz geschlossen. Wir arbeiten

daran, das Abkommen mit Indien bis Ende des Jahres abzuschließen.

Und es wird weiter in diese Richtung gehen. Weil die Welt nach

Partnern sucht, auf die sie sich verlassen kann. Europa ist dieser

Partner. Und das ist für uns ein wesentlicher Bestandteil unserer

Außenwirtschaftspolitik und unserer Wettbewerbsfähigkeit. Denn diese

Verträge können europäischen Unternehmen immense neue Chancen und

Märkte eröffnen. Also ja, dies ist eine risikoreiche Zeit für

Europa. Aber die Chancen sind da. Und es liegt an uns, sie zu

nutzen.“

Verteidigung

Die Kommissionspräsidentin erklärte mit Blick auf

den russischen Angriffskrieg in der Ukraine: „Der Krieg wütet

weiter. Die Bedrohung durch Russland bleibt bestehen. Das ist die

Realität, die wir immer vor Augen haben müssen, wenn wir über

Verteidigung sprechen. Wir können uns nicht darauf verlassen, dass

andere Europa schützen. Die Verteidigung Europas liegt in unserer

eigenen Verantwortung.“

Die Europäische Union habe seit dem

Europäischen Rat im März große Schritte nach vorne gemacht und das

Weißbuch „Bereitschaft 2030“ vorgelegt.

„Der

ReArm-Europe-Plan enthält die notwendigen Instrumente, um den

gestiegenen Investitionsbedarf zu bewältigen. Und wir haben

Investitionen von bis zu 800 Milliarden Euro bis 2030 ermöglicht.

Die notwendige Steigerung der europäischen Verteidigungsausgaben ist

jetzt möglich. 16 Mitgliedstaaten haben bereits die Aktivierung der

nationalen Ausweichklausel beantragt. Diese ermöglicht eine

erhebliche Erhöhung der Verteidigungsausgaben, ohne dass ein

Defizitverfahren eingeleitet wird.

Hinzu kommt SAFE – mit

Darlehen in Höhe von 150 Milliarden Euro für die gemeinsame

Beschaffung. Zehn Mitgliedstaaten haben bereits ihre Absicht

bekundet, Darlehen aufzunehmen. Ich erwarte, dass sich noch mehr

anschließen. Und das ist entscheidend. Denn bei der

Verteidigungsbereitschaft geht es nicht nur darum, wie viel wir

ausgeben. Es geht auch darum, wie wir ausgeben.“

Bereitschaftsplan bis Oktober

Deshalb habe der Europäische Rat

die Kommission beauftragt, für seine Tagung im Oktober einen

Bereitschaftsplan auszuarbeiten. „Wir werden mit den Mitgliedstaaten

zusammenarbeiten, um ihre Kapazitätslücken zu ermitteln. Wir werden

gemeinsame europäische Beschaffungsvorhaben konzipieren. Damit die

Mitgliedstaaten mehr für Interoperabilität ausgeben und ihre

Haushaltsmittel europäischer einsetzen. Und wir wollen, dass mehr

Investitionen in Europa getätigt werden. Wir wollen unsere eigene

Verteidigungsindustrie ankurbeln und mehr Forschung und Entwicklung

in unseren Mitgliedstaaten halten. Dabei geht es nicht nur um

Sicherheit. Es geht auch darum, hier in Europa hochwertige

Arbeitsplätze zu schaffen“, sagte von der Leyen.

Neue Brücke an der Heerstraße: Namenswahl geht in

die zweite Runde

Das Stadtteilbüro Hochfeld lädt alle

Bürgerinnen und Bürger ein, sich an der Namenswahl für die neue Fuß-

und Radwegebrücke an der Heerstraße in Duisburg-Hochfeld zu

beteiligen.

In der zweiten Runde der Namenssuche kann man

unter der Internetadresse www.duisburg.de/brueckenname seinen

persönlichen Favoriten aus den verbliebenen sechs Vorschlägen

auswählen: „Hochfelder Tor“, „Brücke des Friedens“, „Hochfelder

Sonne“, „Brücke der Hoffnung“, „Brücke der Kulturen“ oder

„Hochfelder Bogen“.

Die Aktion läuft bis Donnerstag, 31.

Juli. Die Namenssuche hat im April 2025 mit einem öffentlichen

Aufruf gestartet. Die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger war

groß, es wurden insgesamt rund 70 Vorschläge eingereicht. Daraus hat

der Verfügungsfonds-Beirat, ein Gremium aus verschiedenen Hochfelder

Akteuren, eine Vorauswahl von sechs Vorschlägen getroffen, die nun

zur Abstimmung stehen.

Die Abstimmungsergebnisse werden der

Bezirksvertretung Duisburg-Mitte übergeben, die den Namen der neuen

Brücke endgültig festlegt. Die neue rund 30 Meter lange

Stahl-Stabbogenbrücke zwischen dem Brückenplatz und dem Platanenhof

verbindet künftig den Grünen Ring mit der Bocksbarttrasse und

schafft eine durchgehende Verbindung zwischen Innenstadt und Rhein.

Leben retten will gelernt sein - Kooperationsvereinbarung

zur verpflichtenden Einführung von Reanimationsunterricht ab dem

Schuljahr 2026/27 unterzeichnet

Mit der Unterzeichnung

einer Kooperationsvereinbarung am 8. Juli 2025 setzt

Nordrhein-Westfalen ein klares Zeichen, um die Laienreanimation an

Schulen zu stärken. Schulministerin Dorothee Feller hat gemeinsam

mit Vertreterinnen und Vertretern von Stiftungen, Ärztekammern,

Hilfsorganisationen, ärztlichen Partnerinnen und Partnern und

medizinischen Fachgesellschaften eine Initiative zur Verankerung der

Laienreanimation im Schulalltag auf den Weg gebracht.

Ziel

der Kooperationsvereinbarung ist es, alle Schülerinnen und Schüler

der Sekundarstufe I mit dem lebensrettenden Schema „Prüfen – Rufen –

Drücken“ vertraut zu machen.

Zu den Partnern gehören in

alphabetischer Reihenfolge:

· ADAC Stiftung,

· Aachener

Institut für Rettungsmedizin und zivile Sicherheit

· Ärztekammern

Nordrhein und Westfalen-Lippe

· Berufsverband Deutscher

Anästhesistinnen und Anästhesisten

· Björn-Steiger-Stiftung,

·

BKK-Landesverband NORDWEST

· Deutsche Herzstiftung

· Deutsche

Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin

· Deutscher

Rat für Wiederbelebung

· Deutsches Rotes Kreuz (Landesverbände

Nordrhein und Westfalen-Lippe)

· Deutsches Jugendrotkreuz

(Landesverbände Nordrhein und Westfalen-Lippe)

·

Florence-Nightingale-Krankenhaus Düsseldorf

· Franziskus Hospital

Bielefeld

· Stiftung Universitätsmedizin Münster

· Unfallkasse

NRW

· Universitätsklinikum Köln

· Universitätsklinikum Münster

Ministerpräsident Hendrik Wüst erklärt: „Ob im Straßenverkehr,

am Arbeitsplatz oder in den eigenen vier Wänden: Jeder kann zum

Lebensretter werden. Wie es richtig geht, muss man lernen – und zwar

schon in der Schule. Mit dem verpflichtenden

Wiederbelebungsunterricht ab dem Schuljahr 2026/27 vermitteln wir

Schülerinnen und Schülern das notwendige Wissen, um im medizinischen

Notfall richtig zu handeln und Leben zu retten. Solche Kompetenzen

weiterzugeben, ist Teil unseres Bildungs- und Erziehungsauftrags.“

Schulministerin Dorothee Feller hebt hervor: „Wer im Notfall

richtig handelt, kann Leben retten. Wir wollen, dass Prüfen – Rufen

- Drücken so selbstverständlich wird wie Fahrradfahren. Dafür

brauchen Schulen konkrete Unterstützung und genau die bringen wir

jetzt gemeinsam mit starken Partnerinnen und Partnern auf den Weg.“

Ab dem Schuljahr 2026/27 wird der Reanimationsunterricht an

Schulen im Bereich der Sekundarstufe I in NRW verpflichtend

eingeführt. Jede Schülerin und jeder Schüler soll mindestens einmal

in den Klassen 7, 8 oder 9 eine Schulung zur Laienreanimation im

Umfang von 90 Minuten erhalten. Förderschulen und private

Ersatzschulen werden ermutigt, Reanimationsunterricht durchzuführen.

Zum 1. August 2025 wird eine Geschäftsstelle bei der

Bezirksregierung Köln eingerichtet. Bereits im September beginnen

landesweit die ersten Schulungen von Lehrkräften.

Damit der

Reanimationsunterricht flächendeckend und zuverlässig umgesetzt

werden kann, sollen alle rund 2.100 Schulen mit Sekundarstufe I in

Nordrhein-Westfalen spätestens im Laufe des Schuljahres 2026/27 über

jeweils zehn Reanimationsphantome sowie zwei entsprechend geschulte

Lehrkräfte verfügen.

Der Mindeststandard für die Schulung der

Lehrkräfte wird durch Schulungsvideos der oben aufgeführten

Kooperationspartner gewährleistet. Alle Lehrkräfte können zudem auf

ein umfassendes Angebot an Lehrvideos und Unterrichtsmaterialien von

anderen Projektpartnern zurückgreifen. Ergänzend wird ein Angebot

für Präsenzfortbildungen unterbreitet.

Um die Maßnahme

umzusetzen, ist das Schulministerium auf die enge Zusammenarbeit mit

erfahrenen Partnern in diesem medizinischen Bereich angewiesen. In

Gesprächen konnten zahlreiche Unterstützungsangebote gewonnen

werden. Die Angebote umfassen etwa personelle Ressourcen für

Schulungen bis hin zu finanziellen Mitteln für die Anschaffung von

Übungsmaterial.

Christina Tillmann, Vorständin der

ADAC-Stiftung und eine der vielen Kooperationspartner unterstrich:

„Wenn wir junge Menschen schon in der Schule befähigen, im Notfall

richtig zu reanimieren, retten wir nicht nur mehr Leben, sondern

stärken auch den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Die

flächendeckende Einführung des Reanimationsunterrichts in NRW hat

Vorbildcharakter und ist ein kraftvolles Signal für Bildung mit

echtem Lebensbezug.“

Dr. Pierre-Enric Steiger, Präsident der

Björn-Steiger-Stiftung, betonte: „Die Björn-Steiger-Stiftung ist

stolz, dieses lebensrettende Projekt zu unterstützen. Durch die

Schulung von Schülerinnen und Schülern in Laienreanimation schaffen

wir eine Generation, die im Notfall mutig handelt.“

Prof. Dr.

Thomas Voigtländer, Vorstandsvorsitzender der Deutschen

Herzstiftung, erklärte: „Das beherzte Eingreifen von uns allen in

einer Notsituation ist überlebensentscheidend. Dass die

Wiederbelebung jetzt ein fester Bestandteil des Schulunterrichts in

Nordrhein-Westfalen wird, ist ein wichtiger Schritt zur Verbesserung

der Laien-Reanimationsquote in der Bevölkerung.“

Die heute

unterzeichnete Kooperationsvereinbarung hatte einen engagierten

Vorlauf im Rahmen des Modellprojekts „Laienreanimation an Schulen in

Nordrhein-Westfalen“ von 2017 bis 2022. Dieser Vorlauf war

insbesondere geprägt durch das freiwillige Engagement der ärztlichen

Partner sowie zahlreiche Gespräche, in denen viele Akteure – auch in

privater und ehrenamtlicher Initiative – mitgewirkt haben.

Universitätsprofessor Bernd Böttiger, Vorstandsvorsitzender des

Deutschen Rates für Wiederbelebung, betont: „Seit vielen Jahren

setzen wir uns intensiv mit dem Thema Laienreanimation auseinander.

Dass der Reanimationsunterricht nun für alle Schülerinnen und

Schüler verpflichtend wird, ist ein bedeutender Schritt – und ein

großer Erfolg. Diese Entscheidung wird dazu beitragen, viele

Menschenleben zu retten.“

Universitätsprofessor Hugo Van

Aken, Vorsitzender der Stiftung Universitätsmedizin Münster erklärt:

„Ein lang gehegter Traum wird nach 20 Jahren endlich Wirklichkeit.

Es ist großartig, dass Nordrhein-Westfalen als größtes Bundesland

einen verpflichtenden Reanimationsunterricht einführt. So wird

deutlich – Wiederbelebung kann wirklich jeder lernen.“

Ministerin Feller dankt allen beteiligten Partnern für ihre

Mitwirkung: „Dieses Bündnis zeigt, was möglich ist, wenn

verschiedene Institutionen mit unterschiedlichen Beiträgen ein

gemeinsames Ziel verfolgen. Ich bin allen Partnern für ihre

fachliche und personelle Unterstützung sowie den Stiftungen ADAC-,

Björn-Steiger- und Deutsche Herzstiftung für ihre finanzielle

Unterstützung ausdrücklich dankbar.

Jeder einzelne Beitrag

eines jeden Partners ist ein großer Gewinn für die Laienreanimation

von Schülerinnen und Schüler. Gemeinsam sorgen wir dafür, dass

unsere Schülerinnen und Schüler auf den Ernstfall gut vorbereitet

sind.“

ADAC-Stiftung: Reanimationsunterricht -

wichtig, um Leben zu retten

Zweijährige konzeptionelle

Zusammenarbeit / Unterstützung für die Qualifikation von Lehrkräften

und bei der Ausstattung mit Unterrichtsmaterialien / Tillmann:

„Gemeinsam stärken wir Kinder, im Notfall zu helfen.“

Reanimationsunterricht - wichtig, um Leben zu retten - Foto: Stefan

Hobmaier.

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen hat heute

bekannt gegeben, Reanimationsunterricht verpflichtend in den

Lehrplan aller weiterführenden Schulen aufzunehmen. Die ADAC

Stiftung ist eine von mehreren Organisationen, die das

bevölkerungsreichste Bundesland bei der Realisierung unterstützen.

Die ADAC Stiftung hat seit rund zwei Jahren daran mitgearbeitet, das

inhaltliche Konzept zu entwickeln. Für Schulungen der Lehrkräfte,

eine begleitende Evaluation und Unterrichtsmaterialien stellt die

ADAC Stiftung in den kommenden Jahren ihre inhaltliche Expertise und

finanzielle Ressourcen zur Verfügung.

Christina Tillmann,

Vorständin der ADAC Stiftung, sagte zur Ankündigung der

Landesregierung: „Wenn junge Menschen bereits in der Schule lernen,

im Notfall richtig zu reanimieren, können wir nicht nur mehr Leben

retten, sondern stärken auch den gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Die flächendeckende Einführung des Reanimationsunterrichts in NRW

hat Vorbildcharakter und ist ein kraftvolles Signal für Bildung mit

echtem Lebensbezug.“

Die ADAC Stiftung hat in mehreren

regionalen Pilotprojekten Konzepte für Reanimationsunterricht in

Schulen erprobt und setzt sich für eine Aufnahme ins Curriculum auch

in anderen Bundesländern ein. Hessen und Saarland haben

entsprechende Erlasse bereits beschlossen, doch Nordrhein-Westfalen

ist das erste Bundesland, dass bereits vor Inkrafttreten landesweit

tragfähige Strukturen für eine dauerhafte Umsetzung schafft.

„Nordrhein-Westfalen geht einen strategisch klugen Weg, der auf

Langfristigkeit und echte Wirksamkeit ausgerichtet ist, und der

hoffentlich von weiteren Bundesländern übernommen wird.“, sagte

Christina Tillmann.

Über die ADAC Stiftung:

Die ADAC

Stiftung konzentriert sich in ihrer Arbeit auf zwei Themen:

Mobilität und Lebensrettung. Sie setzt sich dafür ein, dass alle

Menschen in Deutschland ihrem Bedürfnis nach Mobilität sicher und

nachhaltig nachkommen können. Und dass Menschen mit akuten

Verletzungen oder in lebensbedrohlichen Situationen im ganzen Land

schnelle und wirksame Hilfe erhalten.

Zudem fördert sie mit der

Einzelfallhilfe gezielt die soziale Teilhabe von Unfallopfern und

ihren Familien.

Die Stiftung ist seit ihrer Gründung 2016

alleinige Gesellschafterin der gemeinnützigen ADAC Luftrettung und

fördert interdisziplinäre Projekte im Rettungswesen.

Abbau dauert bis Mitte nächster Woche

• Krane auf

Bahnsteig 2 bleiben weiter aktiv • Arbeiten an Bahnsteigen 3 und 4

gehen auf die Zielgerade

• Freigabe der Gleise 5 bis 8 im

Oktober 2025 • Modernisierung des Hauptbahnhofs im Zeitplan

Duisburg, 9. Juli 2025 - Die Deutsche Bahn startet am kommenden

Wochenende mit dem Rückbau von zwei XXL-Kranen am Duisburger

Hauptbahnhof. Ab Samstag, 12. Juli, beginnt die Demontage der

Maschinen auf Bahnsteig 5 (Gleis 10/11). Hierfür benötigen die

Bauteams zwei Mobilkrane, die ab dem frühen Morgen auf der Ostseite

des Hauptbahnhofs aufgebaut werden. Mithilfe der Mobilkrane können

die beiden XXL-Krane auf Bahnsteig 5 Stück für Stück abgebaut

werden.

Zunächst entfernen die Baufachleute die jeweils 19

Tonnen schweren Gewichte an den Kranen. Anschließend werden die 56

Meter langen Ausleger abgebaut und mithilfe der Mobilkrane nahe des

Osteingangs zwischengelagert. Diese Arbeiten sind voraussichtlich

Sonntagabend abgeschlossen. Am Montag zerlegen die Bauteams die

Ausleger am Osteingang in ihre Einzelteile, so dass der Abtransport

per LKW erfolgen kann.

Sobald die Fläche wieder frei ist,

können die beiden 100 Meter hohen Krantürme, die Kabinen und die

Drehbühnen in den folgenden Nächten abgebaut werden. Die Bauteams

entfernen voraussichtlich bis Mittwochabend sämtliche Kranelemente,

so dass der Mobilkran direkt im Anschluss abgebaut werden kann.

Kraneinsatz während der gesamten Modernisierung

Archivbild von 2022:

Noch vor dem Rückbau von Bahnsteig 6 sind die beiden Krane

aufgestellt worden (Quelle: DB AG)

Die beiden XXL-Krane waren

seit Baubeginn im Sommer 2022 im Einsatz. Der Schwerpunkt lag dabei

auf den Bahnsteigen 4 bis 6 (Gleise 8-13). Die Krane waren elementar

wichtig, um Schutt und Stahl aus der Gleishalle zu befördern. Seit

Baubeginn haben beide Maschinen rund 600 Tonnen Altmaterial aus dem

Bahnhof gebracht. Im Gegenzug haben sie neue Gleishallenelemente

eingebaut, darunter u.a. rund 650 Tonnen Stahl.

Im Bahnhof

sind weiterhin zwei große Krane auf Bahnsteig 2 (Gleis 3/4) im

Einsatz. Diese bleiben bis zum Abschluss des Großprojekts bestehen,

um die Gleishalle über den Bahnsteigen 1 bis 3 und den Gleisen zu

errichten.

Geringe Auswirkungen rund um den Bahnhof

Während der Arbeiten kommt es zu geringfügigen Einschränkungen an

der Ostseite des Bahnhofs. Die Haltestellen für den

Schienenersatzverkehr müssen von Freitag, 11. Juli, bis

voraussichtlich Mittwoch, 16. Juli, verlegt werden. Reisende finden

die Haltestellen an der Neudorfer Straße.

Darüber hinaus

sind Teile der Kammerstraße und der Otto-Keller-Straße von Samstag,

12. Juli, bis voraussichtlich Mittwoch, 16. Juli, gesperrt. Hier

benötigen die Baufirmen Flächen für die Demontage der Kranteile. In

einem Teil der Otto-Keller-Straße gilt eine Halteverbotszone.

Das

Herausheben der Kranelemente findet überwiegend nachts statt und hat

daher nur geringfügige Auswirkungen auf den Zugbetrieb.

Foto sDeutsche Bahn AG - Axel Hartmann Fotografie - "Außen-Welle)

Die "innere Welle"

Erneuerung der Bahnsteigkante (Mai 2025) - Foto Bahn AG Stefan

Deffmer

Bauturbo: Nachbesserung beim § 246e BauGB

Durchbruch für selbstnutzende Wohneigentümer*innen

Der

gemeinnützige Verband Wohneigentum begrüßt die Nachbesserung beim §

246e BauGB als "Durchbruch für selbstnutzende Eigentümer und

Eigentümerinnen" und spricht sich für eine Zustimmungsfiktion aus.

Gesetzesentwurf überarbeitet

Im neuen Entwurf des Gesetzes

zur Beschleunigung des Wohnungsbaus hat das Bundesbauministerium

eine zentrale Forderung des Verbands Wohneigentum aufgegriffen: Die

sogenannte Experimentierklausel (§ 246e BauGB) soll künftig ohne

Mindestanzahl an Wohneinheiten gelten. Damit können künftig auch

kleinere bauliche Maßnahmen – etwa der Anbau einer Einliegerwohnung

oder die Umnutzung eines Nebengebäudes – rechtssicher zügiger

ermöglicht werden.

„Das ist ein echter Fortschritt –

insbesondere für Eigentümer*innen, die für Kinder, Eltern oder

Pflegekräfte auf dem eigenen Grundstück Wohnraum schaffen möchten“,

erklärt Verena Örenbas, Bundesgeschäftsführerin des Verbands

Wohneigentum e.V.. „Kleinteilige Nachverdichtung wird damit

rechtlich einfacher und unbürokratischer möglich.“

Diese

Flexibilität ermögliche sowohl die Schaffung neuen Wohnraums als

auch die Anpassung bestehender Gebäude an veränderte

Lebenssituationen – etwa im Alter oder bei Pflegebedarf.

Kommunen sind gefordert

Zeitlich befristet bis zum 31. Dezember

2030 erlaubt § 246e BauGB künftig Abweichungen vom bestehenden

Bauplanungsrecht – vorausgesetzt, die zuständige Gemeinde stimmt zu.

„Damit dieses Zeitfenster genutzt werden kann, ist jetzt das

Mitziehen der Kommunen gefordert“, so Örenbas. Der Verband warnt:

Ohne klare gesetzliche Fristen, ohne Rechtsanspruch und ohne

Begründungspflicht der Gemeinde bestehe das Risiko, dass sinnvolle

Vorhaben abgelehnt oder verzögert würden.

Für eine

Zustimmungsfiktion

Der Eigentümerverband fordert daher eine

Zustimmungsfiktion nach dem Vorbild des § 36 Abs. 2 BauGB: Wenn eine

Gemeinde nicht innerhalb einer bestimmten Frist entscheidet, gilt

die Zustimmung als erteilt. „Nur so entsteht die Planungs- und

Investitionssicherheit, die viele Eigentümer*innen dringend

brauchen“, betont Örenbas.

Eigentum als Teil der Lösung

Selbstnutzende Eigentümerinnen und Eigentümer leisten seit

Jahrzehnten einen wichtigen Beitrag zur Wohnraumversorgung – durch

Pflege des Bestands, nachhaltige Nutzung von Flächen und

generationsübergreifendes Bauen. Der geänderte Gesetzentwurf erkennt

diesen Beitrag erstmals in einem zentralen Planungsinstrument an.

„Familiennah, nachhaltig, unkompliziert – so muss Wohnungsbau

auch funktionieren“, fasst Örenbas zusammen. „Jetzt kommt es darauf

an, dass diese neue Chance auf allen Ebenen genutzt wird.“

Stadtführung: „Stadtgeschichte draußen –

Industrialisierung und Deindustrialisierung in Bruckhausen“

Dr. Andreas Pilger und Annika Enßle vom Stadtarchiv führen am

Donnerstag, 10. Juli, durch Bruckhausen. Es geht auf Spurensuche in

einen Stadtteil, dessen Geschichte und Erscheinungsbild maßgeblich

von den wirtschaftlichen Bedingungen vor Ort bestimmt werden. Der

Rundgang führt von der Hauptverwaltung der August-Thyssen-Hütte zu

den Wohnquartieren der Arbeiter und leitenden Angestellten, zur

Liebfrauenkirche, über den 2016 angelegten Grüngürtel bis zur

Brotfabrik Overbeck, die heute als Atelier und Kulturraum genutzt

wird.

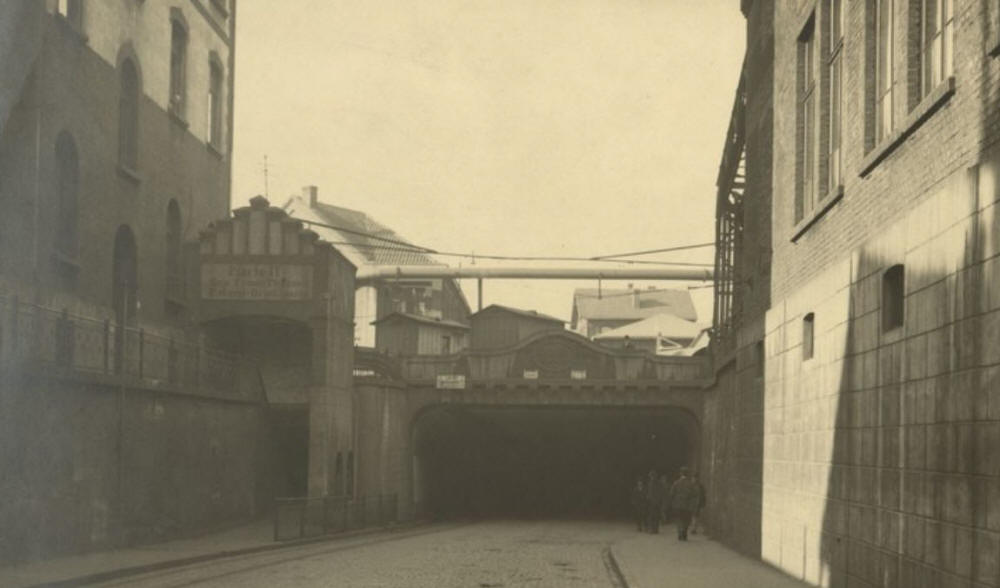

Kokerei Bruckhausen, ca. 1920 - Foto Stadtarchiv Duisburg

Anhand dieser Gebäude und der städtebaulichen Gestaltung wird die

Geschichte Bruckhausens nachvollziehbar und ein neugieriger Blick

auf den Zusammenhang von Stadtentwicklung, Architektur, Wirtschaft

und Gesellschaft geworfen. Treffpunkt ist um 17 Uhr an der

Grünanlage vor dem Verwaltungshochhaus von thyssenkrupp an der

Kaiser-Wilhelm-Straße 100 in 47166 Duisburg. Der Rundgang ist

kostenfrei.

„Hinschauen! Führung zu übersehenen

Spuren des Kolonialismus in Duisburg“

Das „Zentrum für

Erinnerungskultur“ bietet am Sonntag, 13. Juli, um 15 Uhr im Kultur-

und Stadthistorischen Museum eine spannende Führung zu den lokalen

kolonialen Spuren an. Welche versteckten Spuren des Kolonialismus

sind heute noch sichtbar? Wo lagen früher Kolonialwarenläden?

Gab es Duisburgerinnen und Duisburger, die als Soldaten,

Missionare oder Siedler in die Kolonialgebiete reisten? Und welche

Auswirkungen hat dieses dunkle Kapitel der Geschichte bis heute auf

die Stadt?

Hinschauen! Führung zu übersehenen Spuren des Kolonialismus in

Duisburg - Foto Tanja Piclartz Stadt Duisburg

Christa Frins,

Kuratorin der Ausstellung „ÜBERSEeHEN. Auf (post)kolonialer

Spurensuche in Duisburg“, leitet die Teilnehmerinnen und Teilnehmer

durch zwei Jahrhunderte Duisburger Kolonialgeschichte. Sie zeigt,

was Paradiesvögel aus Ozeanien mit Damenhüten in Duisburg zu tun

haben, beleuchtet die Bedeutung des Böninger-Parks und erklärt die

Rolle der Duisburger Häfen.

Dabei wird deutlich, wie

koloniale Ausbeutung und Handel bis in die Gegenwart nachwirken. Der

Eintritt ist im Museumseintritt enthalten. Eine Anmeldung unter

zfe@stadt-duisburg.de oder telefonisch unter 0203 2832640 ist jedoch

erforderlich.

Kultur- und Stadthistorisches Museum: Kreative

Postkarten aus Styrenedruck gestalten

Das Kultur- und

Stadthistorische Museum bietet Sonntag, 13. Juli, von 12 bis 17 Uhr,

am Johannes-Corputius-Platz 1 am Duisburger Innenhafen einen

Workshop an, bei dem sich kreative Postkarten gestalten lassen.

Künstlerin Katharina Nitz zeigt den Teilnehmenden, wie man mit dem

Styrenedruckverfahren schöne und individuelle Postkarten selber

machen kann.

Hierzu werden in Druckplatten, Motive

eingeritzt, die dann eingefärbt und anschließend auf Papier

übertragen werden. Eine originelle Postkartengestaltung, mit der

leicht variierende Drucke mit persönlichem Charakter entstehen. Zu

einer kleinen Auszeit lädt auch das Mercator-Café im Museum ein, wo

heiße und kalte Getränke sowie leckere Kuchen genossen werden

können.

Die Teilnahme am Workshop sowie der Besuch der

stadtgeschichtlichen Dauerausstellung sind kostenlos. Eine Anmeldung

ist nicht erforderlich. Weitere Informationen und das Programm des

Kultur- und Stadthistorischen Museums gibt es online unter

www.stadtmuseum-duisburg.de

Rheingemeinde trotzt dem Regen

Gemeindefest zum Thema

Gemeinschaft war gut besucht

Der Wetterbericht für den

vergangenen Sonntag, 6. Juli, machte nicht viel Hoffnung auf

Sonnenschein. Für die Verantwortlichen der Evangelischen

Rheingemeinde Duisburg war das kein Problem, denn es gab ja einen

Plan B. So wurde das lange geplante Gemeindefest, das eigentlich

rund um die Gnadenkirche in Wanheimerort stattfinden sollte,

kurzerhand in das Gotteshaus verlegt.

Pfarrerin Almuth

Seeger eröffnete zusammen mit ihrem Team das Fest mit einem

Gottesdienst an langen Tischreihen. Es ging um Gemeinschaft: Im

Mittelpunkt stand dabei der Regenbogen als zentrales Symbol für

Gemeinschaft und bunte Vielfalt. Die Kindergartenkinder der Gemeinde

hatten dazu ein kleines Anspiel vorbereitet, in dem sie sangen „Wir

sind die Kleinen in den Gemeinden - wir sind das Salz in der Suppe

der Gemeinde“. Überhaupt war der Gottesdienst musikalisch, gestaltet

vom Pop-Quartett der Gemeinde.

Anschließend gab es

Spielangebote, Kuchenbuffet, Gegrilltes, eine

Rheingemeinde-Ausstellung zu den Angeboten der Gemeinde, eine

Hüpfburg - die trotz Regen gerne genutzt wurde - und ein

vielfältiges Bühnenprogramm. So sangen der Chor „Soul, Heart &

Spirit“ und der Singkreis, und die Rheintanzgruppe tanzte und

forderte auch das Publikum zum Mitmachen auf.

Schließlich

lud Kantor Daniel Drückes zum gemeinsamen Singen ein und

Kneipenquiz-Macher Falko Stampa wiederum lud zum Abschluss zum

großen Mitraten beim Gemeindequiz. Von Schlechtwetterstimmung konnte

mit all dem keine Rede sein – und auch nicht bei den zahlreichen

Besuchern des Gemeindefestes. Bis zum frühen Abend wurde gefeiert,

geklönt, gegessen und getrunken. Ein lebendiges Zeichen der

Gemeinschaft.

Gemeindefest, aufgenommen beim Eröffnungsgottesdienst in der

Gnadenkirche Wanheimerort (Foto: Ev. Rheingemeinde Duisburg)

Sechs Sommerkonzerte in der Friedenskirche laden zur

musikalischen Ländertour ein - Akkordeonorchester und Orgel zum

Auftakt

Musikfans können sich auf die Ferienzeit freuen,

denn die Reihe der sommerlichen Orgelkonzerte in der Hamborner

Friedenskirche wird auch 2025 fortgesetzt: Musikerinnen und Musiker

aus anderen Städten sind an sechs Mittwoch-Abenden jeweils um 19.30

Uhr in dem Gotteshaus an der Duisburger Straße 174 zu Gast und

lassen feinste Orgelmusik erklingt, bei einigen Abenden geben auch

andere Instrumente den Ton mit an.

So spielt zum Auftakt am

16. Juli der Weseler Kirchenmusikdirektor Ansgar Schlei die Orgel,

das Akkordeonorchester 1980 Dinslaken/Oberhausen sorgt unter der

Leitung von Johannes Burgard für ein zweites Klangerlebnis an dem

Abend. Zu hören ist Musik von Bach, Mozart, Guilmant, Franck,

Piazolla und weitere Komponisten.

Am 23. Juli gibt das

Ensemble CONCERT ROYAL aus Köln unter dem Titel „Musik aus

Sächsischen Schlosskirchen“ ein Konzert mit Werken von Bach, Krebs,

Homilius, Hertel und weiteren Komponisten. Die Orgel spielt Willi

Kronenberg aus Bonn. Mit dem Konzert am 30. Juli geht es nach Irland

und in die schottischen Highlands: Elke Jensen, Mezzosopran &

Tin-Whistle und Hans-André Stamm an der Orgel werden mit Liedern aus

beiden Landschaften und von keltischer Folklore inspirierten

Orgelwerken das Publikum verzaubern.

Der Konzertabend am 6.

August nimmt das Publikum entführt das Publikum in das Nachbarland,

denn unter dem Titel „Dancing Pipes“ wird Lea Marie Lenart aus Lage

an der Lippe heitere Tänze aus England auf der Orgel spielen. Das

Konzert am 13. August hingegen führt in die französische Hauptstadt:

Larissa und Andreas Blechmann aus Ahlen spielen Werke französische

Komponisten, u.a. das Werk „Images de Paris“ von Julien Bret, das

musikalische Pont Neuf, Notre-Dame, den Jardin du Luxembourg und den

Eiffel-Turm musikalische nachzeichnet.

Das Abschlusskonzert

am 20. August lädt zum Besuch nach Skandinavien ein:

Kirchenmusikdirektor Ulrich Cyganek aus Mettmann spielt unter dem

Titel „Nordlichter“ u.a. Orgelwerke von Per Inge Almas, Oskar

Lindberg, Edvard Grieg und anderen Komponisten.

Für jedes

Konzert gilt: Wenn das Wetter mitspielt, kann das

kulturinteressierte Publikum nach den Konzerten im Kirchgarten mit

den Musikerinnen und Musikern bei einem Getränk ins Gespräch kommen.

Der Eintritt zu den Konzerten kostet jeweils zehn Euro. Schüler,

Studenten, Schwerbehinderte zahlen bei Vorlage des Ausweises nur

fünf Euro. Tiina Marjatta Henke beantwortet Rückfragen und hat mehr

Infos zu den Konzerten (tiinamarjatta@posteo.de).

Akkordeonorchester 1980 Dinslaken/Oberhausen (Foto:

https://www.akkdinob1980.de/)

Öffentliche Schulden im 1. Quartal 2025 um 0,6 % höher

als 2024 - Schuldenstand steigt um 14,3 Milliarden Euro auf 2 523,3

Milliarden Euro

Der Öffentliche Gesamthaushalt war beim

nicht-öffentlichen Bereich zum Ende des 1. Quartals 2025 mit 2 523,3

Milliarden Euro verschuldet. Wie das Statistische Bundesamt

(Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen mitteilt, stieg die

öffentliche Verschuldung damit gegenüber dem Jahresende 2024 um 0,6

% oder 14,3 Milliarden Euro.

Zum Öffentlichen Gesamthaushalt

zählen die Haushalte von Bund, Ländern, Gemeinden und

Gemeindeverbänden sowie der Sozialversicherung einschließlich aller

Extrahaushalte. Zum nicht-öffentlichen Bereich gehören

Kreditinstitute sowie der sonstige inländische und ausländische

Bereich, zum Beispiel private Unternehmen im In- und Ausland.

Schulden des Bundes nahezu unverändert

Die Schulden des Bundes waren zum Ende des 1. Quartals 2025

lediglich 0,7 Milliarden Euro (0,0 %) höher als Ende 2024. Die

Verschuldung für das "Sondervermögen Bundeswehr“ ist dabei

überdimensional um 12,8 % oder 2,9 Milliarden Euro auf nunmehr 25,9

Milliarden Euro gestiegen.

Schulden der Länder erhöhen sich

um 1,4 %

Die Länder waren zum Ende des 1. Quartals 2025 mit

615,4 Milliarden Euro verschuldet, was einem Anstieg um

8,6 Milliarden Euro (+1,4 %) gegenüber dem Jahresende 2024

entspricht. Am stärksten stiegen die Schulden gegenüber dem

Jahresende 2024 prozentual in Sachsen (+16,5 %), Sachsen-Anhalt

(+11,2 %) und Niedersachsen (+6,8 %).

In Sachsen ist der

Anstieg auf einen erhöhten Aufnahmebedarf und anstehende

Refinanzierungen von Landesschatzanweisungen zurückzuführen. In

Niedersachsen ergibt sich aufgrund buchhalterischer Arbeiten im

Rahmen des Jahresabschlusses im 1. Quartal ein Anstieg der

Verschuldung, der im Laufe des Jahres durch planmäßige Tilgungen

wieder reduziert wird.

Der stärkste Schuldenrückgang

gegenüber dem Jahresende 2024 wurde für Rheinland-Pfalz mit -2,6 %

ermittelt. Hier waren übliche unterjährige Liquiditätsentwicklungen

für den Rückgang verantwortlich. Auch in Brandenburg (-0,8 %) und

Mecklenburg-Vorpommern (-0,8 %) sind die Schulden prozentual stärker

gesunken.

Schulden der Gemeinden und Gemeindeverbände

wachsen um 3,0 %

Auch bei den Gemeinden und Gemeindeverbänden

nahm die Verschuldung zum Ende des 1. Quartals 2025 gegenüber dem

Jahresende 2024 zu. Sie stieg um 5,0 Milliarden Euro (+3,0 %) auf

174,4 Milliarden Euro. D

en höchsten prozentualen

Schuldenanstieg gegenüber dem Jahresende 2024 wiesen dabei die

Gemeinden und Gemeindeverbände in Schleswig-Holstein (+6,0 %) auf,

gefolgt von Bayern (+5,2 %) und Niedersachsen (+4,9 %). Einen

Rückgang der Verschuldung gab es lediglich in Thüringen (-0,1 %).

Die Verschuldung der Sozialversicherung sank im 1. Quartal 2025

gegenüber dem Jahresende 2024 um 0,5 Millionen Euro (-1,3 %) auf

38,2 Millionen Euro.

474 700 untergebrachte

wohnungslose Personen Ende Januar 2025 in Deutschland

•

41 % der untergebrachten wohnungslosen Personen jünger als 25 Jahre

• 29 % kommen aus der Ukraine • Nach Haushaltskonstellation

bilden Paare mit Kindern mit gut 34 % die größte Gruppe unter den

untergebrachten wohnungslosen Personen

Zum Stichtag 31.

Januar 2025 waren in Deutschland nach den Meldungen von Kommunen und

Einrichtungen rund 474 700 Personen wegen Wohnungslosigkeit

untergebracht. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt,

hat sich damit die Zahl gegenüber dem Vorjahr um 8 % erhöht (2024:

439 500). Der Anstieg ist vermutlich auf Verbesserungen der

Datenmeldungen im vierten Jahr seit der Einführung der Statistik

zurückzuführen.

Die Statistik erfasst wohnungslose Personen, die in der Nacht vom

31. Januar zum 1. Februar 2025 beispielsweise in überlassenem

Wohnraum, Sammelunterkünften oder Einrichtungen für Wohnungslose

untergebracht waren. Obdachlose Personen, die ohne jede Unterkunft

auf der Straße leben sowie Formen von verdeckter Wohnungslosigkeit

(zum Beispiel bei Bekannten oder Angehörigen untergekommene

Personen) werden nicht in der Statistik berücksichtigt, sind aber

Teil der begleitenden

Wohnungslosenberichterstattung, die alle zwei Jahre vom

Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen

durchgeführt wird.

137 800 untergebrachte Personen kommen

aus der Ukraine Schutzsuchende aus der Ukraine stellen zwar nach wie

vor die größte Gruppe (29 %) innerhalb der Statistik dar, jedoch

fiel der Anstieg nicht so stark aus wie in den vergangenen Jahren.

Zum Stichtag 31. Januar 2025 wurden 137 800 geflüchtete Ukrainerinnen

und Ukrainer in der Statistik erfasst (2024: 136 900).

Insgesamt wurden 409 000 Personen mit ausländischer

Staatsangehörigkeit gemeldet (2024: 377 900), ihr Anteil an allen

untergebrachten wohnungslosen Personen liegt wie im Vorjahr bei 86 %

(2024: 86 %). Der Anteil von Personen mit deutscher

Staatsangehörigkeit liegt mit 65 700 Personen (2024: 61 500)

weiterhin bei rund 14 %.

Untergebrachte Wohnungslose sind

zu 41 % unter 25 Jahre alt und mehrheitlich Männer

41 % der

gemeldeten Personen waren jünger als 25 Jahre (2024: 40 %). Der

Anteil der Personen im Alter ab 65 Jahren blieb mit rund 5 %

unverändert gegenüber dem Vorjahr. Im Durchschnitt waren die am

Stichtag 31. Januar 2025 untergebrachten Personen 31 Jahre alt. 56 %

der untergebrachten wohnungslosen Personen waren Männer und rund

42 % Frauen (2024: 55 % Männer und 43 % Frauen).

Für 2 % der

Fälle wurde das Geschlecht mit "unbekannt“ angegeben. Paare mit

Kindern und Alleinstehende am häufigsten untergebracht Die

wohnungslosen Personen sind in verschiedenen Haushalts-

beziehungsweise Familienkonstellationen untergebracht. Personen in

Paarhaushalten mit Kindern bildeten mit 163 400 Personen (gut 34 %)

die größte Gruppe.

Fast ebenso viele Personen (159 800 oder

knapp 34 %) waren alleinstehend, knapp 17 % oder 79 000 Personen

waren in Alleinerziehenden-Haushalten, 7 % oder 33 400 Personen in

sonstigen Mehrpersonenhaushalten und 4 % beziehungsweise 17 300

Personen in Paarhaushalten ohne Kinder untergebracht. Bei 21 800

Personen (4 %) war der Haushaltstyp unbekannt.

117 900

untergebrachte Wohnungslose in Nordrhein-Westfalen

Im

Bundesländervergleich waren im bevölkerungsreichsten Land

Nordrhein-Westfalen mit 117 900 Personen die meisten Personen wegen

Wohnungslosigkeit untergebracht, gefolgt von Baden-Württemberg mit

94 600 Personen und Berlin mit 53 600 Personen. Am wenigsten

untergebrachte Wohnungslose wurden in Thüringen (3 000),

Sachsen-Anhalt (1 200) und Mecklenburg-Vorpommern (700 Personen)

gemeldet.