|

'Tagesaktuell' - Redaktion Harald Jeschke | Sonderseiten |

• Sitemap •

Archiv

• 36. Kalenderwoche:

4. September

•

Baustellen •

DVG-Umleitung •

Bahn-VRR

Freitag, 5. September 2025

Band-Contest DU ON STAGE: Abstimmung startet am 5. September

Drei Newcomer haben in diesem Sommer auf der großen Bühne der

beliebten JAZZ AUFM PLAZZ-Reihe auf dem Duisburger

König-Heinrich-Platz vor großem Publikum gespielt. Die zweite

Auflage des Band Contest DU ON STAGE geht ins Finale. Das Publikum

kann ab sofort online abstimmen und den Gewinner des Wettbewerbs

küren. Der Sieger der Abstimmung wird bei der SPÄTSCHICHT XXL am 2.

Oktober im Oktober als Top Act auf der Bühne stehen.

Gäste

und neu gewonnene Fans können sich dann auf einen ganzen Abend mit

ihrem Lieblings-Act aus dem BandWettbewerb freuen. Um für die

eigenen Favoriten voten zu können, können die Gäste ab sofort und

bis zum 21. September auf der Website www.duisburgkontor.de für die

jeweiligen Bands abstimmen. Der Sieger wird kurz darauf

bekanntgegeben und kann sich auf den Auftritt im Oktober

vorbereiten.

Die

Auftritte in der zeitlichen Reihenfolge:

Am 5. Juni stand die

Rheinberger Punkrock-Combo KÄNK auf der Bühne, am 3. Juli waren die

Mönchengladbacher Indie-Rocker MISS MADISON auf dem

König-Heinrich-Platz zu Gast, am 31. Juli hat die

Crossover-Formation STEVIE HONDA bei der Weinfest-Eröffnung

gespielt. Der Auftritt der Band SANDRA WONDER, der für den 4.

September geplant war, musste aus Krankheitsgründen kurzfristig

abgesagt werden. Damit sind insgesamt drei Formationen im Wettbewerb

um das Konzert bei der SPÄTSCHICHT XXL am 2. Oktober.

Kaum

Regen im August – außer am letzten Tag des Monats

Niederschlagsbilanz von Emschergenossenschaft und Lippeverband

Emscher-Lippe-Region. Der August 2025 war deutlich trockener als das

langjährige Mittel und setzt somit die Serie an zu trockenen Monaten

fort. Das ist das Ergebnis der monatlichen Niederschlagsbilanz der

beiden Wasserwirtschaftsverbände Emschergenossenschaft und

Lippeverband (EGLV).

Seit Mai lagen die Niederschlagsummen

aller Monate deutlich unter den langjährigen Mittelwerten. Im

Emscher-Gebiet wurden im August im Gebietsmittel 43,8 mm erreicht

(130-jähriges Mittel: 78 mm – ein Millimeter entspricht einem Liter

pro Quadratmeter). Das bedeutet Rang 17 der trockensten Augustmonate

seit 1931. Im Lippe-Gebiet war es noch etwas trockener.

Dort

liegt das Gebietsmittel bei 37,2 mm (130-jähriges Mittel: 76 mm).

Damit landet der August im Lippeverbandsgebiet auf Rang 13.

Ausschlaggebend für die niedrigen Niederschlagssummen war eine

annähernd drei Wochen andauernde niederschlagsfreie Phase ab dem 6.

August.

Die Monatssummen liegen in den Verbandsgebieten im

August 2025 zwischen 20,2 mm an der Station Kläranlage

Kamen-Körnebach und 63,5 mm an der Station Stauraumkanal

Bochum-Darpestraße. Starker Regen, wie man ihn kennt. Die größten

Tagessummen im August fielen am letzten Tag des Monats. An diesem

Tag kam gut ein Drittel des Monatsniederschlages zusammen.

Die größte Tagessumme in den Verbandsgebieten wurde mit 38,5 mm an

der Station Kläranlage Dinslaken-Eppinghofen erreicht. An vier Tagen

im August haben EGLV Starkregenereignisse registriert. Maximal wurde

eine Starkregenindex-Stufe von 2 mit einer Jährlichkeit von 3 bis 5

Jahren erreicht. Das Monatsmittel der Lufttemperatur lag im August

fast ein Grad Celsius über dem langjährigen Mittel von 18,3 Grad

Celsius. Es wurde ein Monatsmittel von 19,2 Grad Celsius erreicht.

Der meteorologische Sommer war ebenfalls deutlich trockener

als das langjährige Mittel. Im Emscher-Gebiet liegt die

Niederschlagsmenge für den Sommer bei 158 mm (130-jähriges Mittel:

235 mm). Damit landet der Sommer 2025 auf Rang 14 der trockensten

Sommer seit 1931. Im Lippe-Gebiet liegt das Gebietsmittel für den

Sommer 2025 bei 142 mm (130-jähriges Mittel: 228 mm). Damit erreicht

der Sommer 2025 im Lippeverbandsgebiet den 10. Platz unter den

trockensten Sommern ab 1931.

Emschergenossenschaft und

Lippeverband Emschergenossenschaft und Lippeverband (EGLV) sind

öffentlich-rechtliche Wasserwirtschaftsunternehmen, die als Leitidee

des eigenen Handelns das Genossenschaftsprinzip leben. Die Aufgaben

der 1899 gegründeten Emschergenossenschaft sind unter anderem die

Unterhaltung der Emscher, die Abwasserentsorgung und -reinigung

sowie der Hochwasserschutz.

Der 1926 gegründete Lippeverband

bewirtschaftet das Flusseinzugsgebiet der Lippe im nördlichen

Ruhrgebiet und baute unter anderem den Lippe-Zufluss Seseke naturnah

um. Gemeinsam haben Emschergenossenschaft und Lippeverband rund

1.800 Beschäftigte und sind Deutschlands größter Abwasserentsorger

und Betreiber von Kläranlagen und Pumpwerken (rund 782 Kilometer

Wasserläufe, rund 1533 Kilometer Abwasserkanäle, 544 Pumpwerke und

59 Kläranlagen). www.eglv.de

Digitales Tool unterstützt Städte bei der Anpassung an den

Klimawandel

Mit Hilfe welcher digitalen Werkzeuge

können sich Städte wie Duisburg besser auf die Folgen des

Klimawandels vorbereiten? In dem Duisburger Workshop zum

Forschungsprojekt „R2K-Klim+“ haben sich jetzt Teilnehmende über die

digitalen Möglichkeiten ausgetauscht.

Das Projekt wird vom

Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt

gefördert. Beim Workshop wurden aktuelle Ergebnisse vorgestellt und

gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern des Ministeriums, des

Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) und weiteren

Partnern besprochen, wie diese in der Praxis genutzt werden können.

Die Ergebnisse zeigen, wie wichtig digitale,

geodatenbasierte Systeme für Städte sind, um gezielt auf

Herausforderungen wie mehr Hitzetage, Starkregen oder

wirtschaftliche und verkehrliche Folgen des Klimawandels reagieren

zu können. Für Duisburg ist es ein Ziel, diese Ergebnisse dauerhaft

in die städtische Arbeit zu integrieren und auch in andere Städte

der Region zu übertragen.

Unter Leitung des

Forschungsinstituts für Wasserwirtschaft und Klimazukunft an der

RWTH Aachen arbeiten daran neben der Stadt Duisburg auch Hochschulen

und andere Forschungseinrichtungen mit. Thomas Griebe, Leiter des

städtischen Umweltamts, betonte: „Die Ergebnisse des Workshops sind

eine starke Grundlage für die nächste Projektphase. Damit kann sich

Duisburg weiterhin gezielt auf die Folgen des Klimawandels

vorbereiten und ist Beispiel gebend für die Gestaltung der

Herausforderungen des Klimawandels.“ Weitere Infos: www.r2k-klim.net

Fotos für neuen Stadtteilkalender: „Hochfeld verbindet!“

gesucht

Auch in diesem Jahr ruft das Team vom

Stadtteilbüro Hochfeld wieder zum Fotowettbewerb für den

Stadtteilkalender 2026 auf. Wer tolle Bilder aus Hochfeld hat,

sollte mitmachen. Einsendeschluss ist der 30. September. Das Motto

für den Stadtteilkalender lautet: „Hochfeld verbindet!“

In Anlehnung an das neue Stadtteillogo sucht das Stadtteilbüro

Bilder, die den Zusammenhalt und das Miteinander im Stadtteil

sichtbar machen. Ob das Logo an Hochfelder Orten entdeckt wurde, auf

einer Tasche oder ob Motive entstehen, die Menschen, Vereine und

Einrichtungen im Stadtteilleben zeigen – alles ist erwünscht.

Nach den erfolgreichen Stadtteilkalendern der vergangenen zwei

Jahre wird der Kalender 2026 wieder kostenlos zur Verfügung

gestellt. Wichtig für eine erfolgreiche Wettbewerbsteilnahme: Die

Motive sollen erkennen lassen, dass es sich um Aufnahmen aus

Hochfeld handelt.

Die 13 schönsten Fotos werden im kommenden

Kalender veröffentlicht. Teilnahmebedingungen: - Es können nur Fotos

im Querformat eingereicht werden mit mindestens 300 dpi - Jedem Bild

sollten ein Titel und der Ort, an dem es aufgenommen wurde,

beigefügt werden - Abgabeschluss ist der 30.09.2025 - Die Fotos

bitte einreichen beim Stadtteilbüro Hochfeld per E-Mail an

info@stadtteilbuero-hochfeld.de

Duisburg wird

wieder Schauplatz des Ironman

Sportliche

Höchsteleistungen in Duisburg: Zum fünften Mal wird die

Ruhrgebietsstadt am Sonntag, 7. September, Austragungsort des

Ironman 70.3 sein. Die internationale Triathlon-Serie lockt mehr als

2.000 Sportlerinnen und Sportler aus mehr als 40 Ländern sowie

zahlreiche Gäste in die Stadt.

Der Wettbewerb umfasst

insgesamt 70,3 Meilen – das sind rund 113 Kilometer. Die Highlights

des Rennens - wie Schwimmen an der Regattabahn, Radfahren vom

Sportpark bis in den Stadtteil Baerl oder der Zieleinlauf in der

Schauinsland-Reisen-Arena - können Zuschauerinnen und Zuschauer

entlang der Strecke verfolgen. Duisburg gehört als einzige Stadt in

NRW zu den Austragungsorten der weltweiten Ironman-Serie. idr -

Informationen:

https://www.ironman.com/races/im703-duisburg

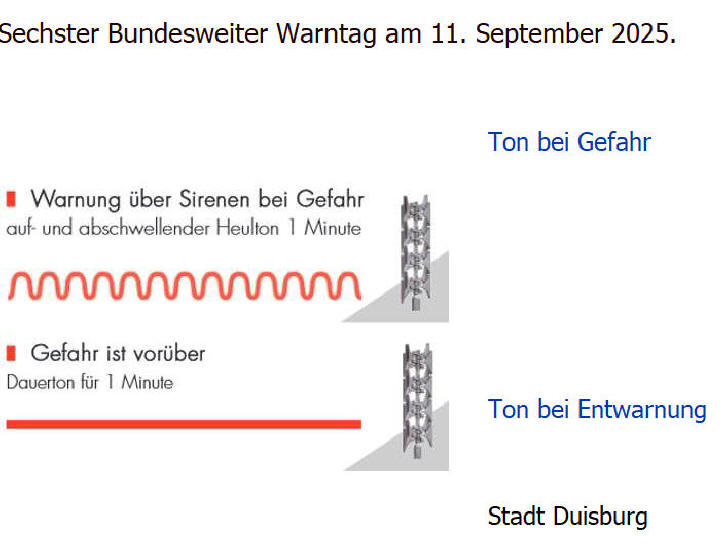

Bundesweiter Warntag – Probealarm des Sirenensystems

Die Stadt Duisburg überprüft erneut das Konzept zur Warnung und

Information der Bevölkerung im Gefahrenfall. Dies erfolgt mit einem

stadtweiten Probealarm des Sirenensystems am Donnerstag, 11.

September, um 11 Uhr.

Der Probealarm findet wieder innerhalb

eines bundesweiten Warntags statt, der vom Bundesamt für

Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) koordiniert wird.

Dabei werden im gesamten Bundesgebiet sämtliche Warnmittel erprobt

und damit zeitgleich die in den Kommunen vorhandenen Warnkonzepte

getestet.

Ziel ist es, die Bevölkerung für das Themenfeld „Warnung“ zu

sensibilisieren sowie Informationen und Tipps zu geben, damit sie im

Ernstfall richtig reagieren und sich selbst helfen können. Der

Beginn des Alarms wird mit einem einminütige Dauerton für die

Entwarnung ausgelöst. Es folgt der einminütige auf- und

abschwellende Heulton für die Warnung. Zum Abschluss erfolgt wieder

das Entwarnungssignal.

Über den Sirenentest informiert am

Tag des Probealarms auch die städtische Internetseite

(www.duisburg.de), das kostenlose Gefahrentelefon der Stadt Duisburg

(0800/1121313) sowie die Warn-App „NINA“. An diesem Tag wird auch

erneut Cell Broadcast über das Modulare Warnsystem (MoWaS) ausgelöst

und eine entsprechende Mitteilung auf Mobilfunkgeräte gesendet.

Weitere Informationen zu Cell Broadcast finden sich auf den

Internetseiten des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und

Katastrophenhilfe unter

www.bbk.bund.de/DE/Warnung-Vorsorge/Warnung-in-Deutschland/Sowerden-Sie-gewarnt/Cell-Broadcast/cell-broadcast_node.html

Zur Auswertung des aktuellen Probealarms stützt sich die Feuerwehr

Duisburg auf die eigene technische Analyse des Sirenensystems.

Rückmeldung zu den Sirenen können auch per E-Mail

(kub@feuerwehr.duisburg.de, Betreff „Probealarm“) an die Stabsstelle

Krisenmanagement und Bevölkerungsschutz erfolgen. Weitere

Informationen zum bundesweiten Warntag sind online unter

https://www.bbk.bund.de/ bereitgestellt.

Bahn setzt umfangreiche Sanierung auf der Hauptstrecke durch

das Ruhrgebiet fort

Bahnreisende im Ruhrgebiet müssen

sich ab dem 5. September in Geduld üben: Dann wird für zwei Monate

die Hauptverbindung zwischen Essen und Dortmund gesperrt. Grund für

die bis zum 31. Oktober geltende Sperrung sind Arbeiten für den

RRX-Ausbau in Bochum, gleichzeitig werden auf der Strecke Schienen

ausgetauscht, Weichen instand gesetzt und Schallschutzarbeiten

durchgeführt.

Das Umleitungskonzept, das bereits im Frühjahr

dieses Jahres galt, wird erneut umgesetzt. So werden die Züge im

Nahverkehr zwischen Dortmund und Essen umgeleitet. Die S-Bahn-Gleise

bleiben in dem Streckenabschnitt unter der Woche befahrbar, an den

Wochenenden kommt es zu Sperrungen. Im gesamten Bauzeitraum fahren

Ersatzbusse.

Die Züge im Fernverkehr werden hauptsächlich

zwischen Dortmund und Essen sowie zwischen Dortmund und Köln bzw.

Düsseldorf umgeleitet. Am Bochumer Hauptbahnhof entfallen sämtliche

Fernverkehrshalte. Die Fahrplananpassungen sind bereits in den

Auskunftsmedien und Apps hinterlegt und werden über Aushänge an den

Bahnsteigen bekannt gegeben. Außerdem sind sie unter

https://www.bahn.de/service/fahrplaene abrufbar. idr

DVG erhält Fördermittel für Infrastrukturausbau

Die Duisburger Verkehrsgesellschaft AG (DVG) arbeitet gemeinsam

mit der Stadt Duisburg an der Modernisierung der Infrastruktur für

einen zukunftsfähigen ÖPNV. Die DVG erhält nun für die Erneuerung

der kommunalen Schieneninfrastruktur Fördermittel vom

Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR).

Dr. Susanne Haupt,

Hauptabteilungsleiterin des Bereichs Infrastrukturmanagement der

DVG, nahm den Fördermittelbescheid von Oliver Krischer, Minister für

Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen im

Rahmen einer Feierstunde am 3. September in Krefeld entgegen.

„Der öffentliche Personennahverkehr ist ein zentraler

Bestandteil für eine umweltfreundliche Mobilität in unserer Stadt.

Daher wird er stetig verbessert und weiter ausgebaut. Daran arbeiten

wir gemeinsam mit der Stadt Duisburg und freuen uns über die

Förderung der umfassenden Erneuerung unserer Schieneninfrastruktur“,

sagt Susanne Haupt.

Die Übergabe des Fördermittelbescheids an die DVG (v.l.): Oliver

Krischer, Minister für Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen, Dr.

Susanne Haupt, Hauptabteilungsleiterin des Bereichs

Infrastrukturmanagement der DVG und Marc Nüßen, Abteilungsleiter

Fördermanagement und Infrastrukturentwicklung Verkehrsverbund

Rhein-Ruhr. Foto: MUNV NRW / Andrea Bowinkelmann

Verkehrsminister Oliver Krischer betont: „Wir unterstützen die DVG

jetzt mit 24 Millionen Euro für den Bau neuer Gleise und die

Modernisierung von Fahrleitungen und Haltestellen. Besonders wichtig

ist, dass wir durch neue Haltestellen mehr Barrierefreiheit

schaffen. So machen wir den Nahverkehr attraktiver.“

Über

39 Millionen Euro Gesamtkosten

Das mit knapp 24,8 Millionen

Euro geförderte 3. Paket der sogenannten Grunderneuerung beinhaltet

29 Einzelmaßnahmen aus dem Bereich Fahrwegtechnik. Die bewilligten

Gesamtkosten belaufen sich auf insgesamt 39.096.445 Euro. Die

Maßnahmen werden in der Regel mit 60 Prozent gefördert, für

Barrierefreiheit gibt es eine 90-Prozent-Förderung.

Unter

anderem ist dort die Erneuerung von Haltestellen sowie Gleis- und

Fahrleitungsanlagen der Straßenbahnlinien 901 und 903 sowie der

Stadtbahnlinie U79 enthalten. Eingereicht wurde der Rahmenantrag

bereits im Juni 2023. Die Durchführung der Maßnahmen ist von 2024

bis einschließlich 2028 geplant. Einige Maßnahmen befinden sich

daher auf Basis eines genehmigten vorzeitigen Maßnahmenbeginns

bereits in der Umsetzung.

Vorstellung der

Duisburger IGA-Planungen in der VHS

Claudia Schoch,

Projektleiterin für den Duisburger Teil der Internationalen

Gartenausstellung 2027, stellt am Montag, 15. September, um 20 Uhr

in der Volkshochschule im Stadtfenster (Raum 005), Steinsche Gasse

26, den aktuellen Planungs- und Umsetzungsstand vor.

Im

April 2027 eröffnet die IGA im RheinPark Duisburg. Warum dies eine

große Chance für die Stadt und die Stadtentwicklung darstellt,

erklärt Claudia Schoch. Die IGA 2027 erstreckt sich zwar über das

gesamte Ruhrgebiet, Duisburg ist dabei aber einer der

Hauptspielorte. Die Besucherinnen und Besucher bekommen

Informationen zu den Ausstellungsinhalten, über investive Maßnahmen,

die auch nach der IGA Bestand haben werden und was sich hinter der

Beteiligungsebene „Mein Garten“ verbirgt.

Der Eintritt zu

der Veranstaltung aus der Reihe „res publica – Stadtverwaltung im

Gespräch“ ist frei. Um eine vorherige Anmeldung wird gebeten. Für

weitere Informationen zu der Veranstaltung steht Josip Sosic unter

Tel. 0203/283-984617 und per E-Mail j.sosic@stadt-duisburg.de zur

Verfügung.

Der Transistor wird 100 – VHS-Vortrag würdigt den

Geburtstag

Ohne Transistoren wäre unsere

computergesteuerte Welt heute kaum vorstellbar. Vor

100 Jahren wurde dieses elektronische

HalbleiterBauelement patentiert. Der Duisburger

Physik-Professor Dr. Axel Lorke stellt den

Transistor und seine Funktionsweise in einem

populärwissenschaftlichen Vortrag am Dienstag, 16.

September, um 20 Uhr in der Volkshochschule im

Stadtfenster vor.

Das Teilnahmeentgelt beträgt fünf Euro, eine

vorherige Anmeldung unter

https://www.vhs-duisburg.de/kurssuche/kurs/100-JahreTransistoren/252MZ5884

ist erforderlich. Weiterführende Informationen

erteilt Josip Sosic unter 0203 283 984617

VHS: Analyse der Duisburger

Kommunalwahlergebnisse

Am 14. September finden die Kommunalwahlen in

Nordrhein-Westfalen statt. Die Duisburger Wahlergebnisse wird der

Politikwissenschaftler Dr. Ralf Kleinfeld im Nachgang am Mittwoch,

17. September, um 20 Uhr in der VHS im Stadtfenster an der

Steinschen Gasse 26 in Duisburg-Mitte, genauer betrachten und

analysieren.

Die Teilnahme beträgt fünf Euro. Eine vorherige

Anmeldung ist erforderlich. Weitere Informationen und die

Möglichkeit sich anzumelden, gibt es bei der VHS, Josip Sosic,

telefonisch (0203/283-984617) oder per E-Mail

(j.sosic@stadt-duisburg.de).

NGG: „Gastro-Betriebe sollen auf

Profis setzen – mehr Stammpersonal, mehr Azubis“ - Im ersten

Halbjahr 280.700 Gäste-Übernachtungen

Jede Menge

Rollkoffer auf dem Pflaster in Duisburg unterwegs: Im ersten

Halbjahr gab es in Duisburg rund 280.700 Übernachtungen von Gästen

aus dem In- und Ausland. Das hat die Gewerkschaft

Nahrung-Genuss-Gaststätten mitgeteilt. Die NGG Nordrhein beruft sich

dabei auf aktuelle Tourismus-Zahlen vom Statistischen Landesamt

Nordrhein-Westfalen (IT.NRW). Damit hat es in Duisburg in den ersten

sechs Monaten dieses Jahres 1,3 Prozent mehr Übernachtungen gegeben

als im ersten Halbjahr 2024, so die Gastro-Gewerkschaft NGG.

Der beste „Botschafter“ für den Tourismus: der Rollkoffer. „Egal, ob

privat oder geschäftlich: Wer nach Duisburg kommt und in Hotels und

Restaurants geht, belebt das Geschäft“, sagt Adnan Kandemir von der

Gastro-Gewerkschaft NGG Nordrhein. Wichtig sei allerdings, dass

Hotellerie und Gastronomie „nicht am falschen Ende“ sparten: Mehr

Fach- statt immer mehr Aushilfskräfte – darauf müssten Gastronomen

achten. „Profi-Küche und Profi-Service sind wichtig. Stammpersonal

und Nachwuchs sind daher das A und O. Sie müssen aber auch

ordentlich bezahlt werden“, so Kandemir.

Anlässe, nach

Duisburg zu kommen, gebe es viele: „Urlaub, Tagesausflug,

Geschäftsreise, Verwandtschaftsbesuch, medizinische Behandlung,

Fortbildung ... – jeder Besuch und jede Übernachtung ist gut für das

Hotel- und Gaststättengewerbe in Duisburg“, sagt Adnan Kandemir. Für

den Geschäftsführer der NGG Nordrhein bedeutet das allerdings auch:

„Hotels, Pensionen, Restaurants, Gaststätten, Cafés & Co. in

Duisburg sollten gezielt auf Stammpersonal setzen. Vor allem auch

auf den Nachwuchs: Die Branche braucht Auszubildende“, so Kandemir.

In der Gastronomie werde heute deutlich besser verdient als noch

vor fünf Jahren. Dafür habe sich die NGG stark gemacht. Vor allem

auch das Azubi-Portemonnaie sei deutlich dicker geworden: Wer eine

Gastro-Ausbildung starte, bekomme ab August bereits im ersten

Ausbildungsjahr 1.150 Euro pro Monat. Und nach drei Jahren – also am

Ende der Ausbildung – monatlich sogar 1.350 Euro. Das seien „fixe

Ausbildungsvergütungen“. Sie müssten in der gesamten Hotellerie und

Gastronomie in ganz Nordrhein-Westfalen gezahlt werden.

Die

Gastro-Gewerkschaft NGG Nordrhein warnt Gastronomen in Duisburg vor

einem „gefährlichen Trend“ in der Branche: „Immer mehr Aushilfs- und

immer weniger Fachkräfte. Das geht zu Lasten der Qualität – in der

Küche genauso wie im Service. Die Hotellerie und Gastronomie in

Duisburg sollte alles daransetzen, als Profi- und nicht als

Laien-Branche rüberzukommen“, sagt Adnan Kandemir.

Es sei

daher wichtig, junge Menschen davon zu überzeugen, dass sich eine

Gastro-Ausbildung lohne. „Wer im Tourismus arbeitet, steht mitten im

Leben: Von der Küche über die Bar bis zur Rezeption – in Hotels ist

immer etwas los. Allerdings schrecken die wenig attraktiven

Arbeitszeiten viele – gerade auch Jugendliche – enorm ab“, so

Kandemir.

Deshalb müsse die Gastro-Branche dringend etwas

gegen „Frust-Dienstpläne“ unternehmen: „Nämlich genug Personal

einstellen, um superlange Schichten und zu viele Wochenendeinsätze

zu vermeiden. Aber auch das Geld muss natürlich stimmen: Nur wer den

Tariflohn bekommt, wird fair bezahlt. Und ganz wichtig: Trinkgeld

ist kein Ersatzlohn. Auch wenn viele Wirte das nach wie vor anders

sehen“, sagt Adnan Kandemir von der Gastro-Gewerkschaft.

Wie erkenne ich „Fakes“ im Internet? Digitaler Dienstag zum

Thema Desinformation im Stadtfenster

Ist das Fake oder

echt? Diese Frage lässt sich im Digitalen zunehmend schwerer

beantworten. Am Dienstag, 9. September um 17 Uhr, geht es beim

Digitalen Dienstag von Stadtbibliothek und Volkshochschule um die

Frage, wie man Desinformationen im digitalen Zeitalter erkennen

kann. Praxisnah, verständlich und ohne Fachchinesisch wird gezeigt,

wie sich Desinformation verbreitet und was man dagegen tun kann.

Nach einem kurzen thematischen Einstieg bleibt viel Raum für

Fragen und Austausch. Die Reihe „Digitaler Dienstag“ richtet sich

vor allem an Erwachsene mit wenig digitalen Vorkenntnissen. Alle,

die neugierig sind und Neues ausprobieren möchten, sind herzlich

willkommen.

Die Teilnahme ist kostenfrei. Die Anmeldung

erfolgt online und ist auf www.stadtbibliothek-duisburg.de unter dem

Stichpunkt „Veranstaltungen“ möglich. Fragen beantwortet das Team

der Bibliothek gerne persönlich oder telefonisch unter 0203 2834218.

Die Servicezeiten sind montags von 13 bis 19 Uhr, dienstags bis

freitags von 11 bis 19 Uhr und samstags von 11 bis 16 Uhr .

Portrait-Zeichenworkshop in Rumeln-Kaldenhausen

Jugendliche von 10 bis 14 Jahren, die sich für das

Portraitzeichnen interessieren, sind am Freitag, 12. September, von

15 bis 18 Uhr zu einem Workshop in die Schul- und

Stadtteilbibliothek auf der Schulallee 11 in Rumeln-Kaldenhausen

eingeladen. Riswane Rowinski erklärt, wie man schnelle und

realistische Portraits zeichnet – von der Konstruktion bis zum

Entstehen eines eigenen Kunstwerks.

Wer selbst schon

gezeichnet hat, kann seine Sachen gerne mitbringen und sich weitere

Tipps und Anregungen holen. Die Teilnahme kostet 2 Euro zugunsten

der Duisburger Bibliotheksstiftung. Alle Materialien werden

gestellt. Die Kurse gehören zum Programm des Kulturrucksack NRW.

Die Anmeldung ist online auf der Internetseite

www.stadtbibliothekduisburg.de unter „Veranstaltungen“ möglich.

Fragen beantwortet das Team der Bibliothek gerne persönlich oder

telefonisch unter 02151 41908158. Die Öffnungszeiten sind dienstags

bis freitags von 10.30 bis 13 Uhr und 14 bis 18 Uhr sowie samstags

von 10 bis 13 Uhr.

Volle Power – die „UmweltKids“

kommen nach HombergHochheide

Die Bezirksbibliothek

Homberg-Hochheide an der Ehrenstraße 20 lädt Kinder der zweiten bis

vierten Klasse am Samstag, 13. September, zu einer Veranstaltung der

Reihe „UmweltKids“ ein. Unter dem Motto „Volle Power“ finden die

jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer von 11 bis 12.30 Uhr heraus,

was Energie eigentlich ist und wo elektrischer Strom herkommt.

Außerdem können die Kinder spielerisch entdecken, wie man auf

verschiedenen Wegen Strom herstellen kann.

Die Teilnahme ist

kostenlos. Eine vorherige Anmeldung ist jedoch erforderlich. Weitere

Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es auf

www.stadtbibliothek-duisburg.de. Auskünfte erteilt auch Matthias

Friedrich unter Tel. 0151 20564912 oder per E-Mail

netzwerker@werkstadtduisburg.de

Duisburger

Bücherzirkel: Queer & Fantasy

Interessierte, die gerne

Bücher aus den Bereichen Queer und Fantasy lesen, sind herzlich zum

Bücherzirkel am Freitag, 12. September, um 17.30 Uhr in die

Zentralbibliothek auf der Steinschen Gasse 26 in der Innenstadt

eingeladen. In gemütlicher Runde können Interessierte ihre eigenen

Lieblingsbücher vorstellen oder aber einfach nur zuhören.

Dabei kann es um ältere Titel genauso gehen wie um aktuelle.

Moderiert wird der Bücherzirkel von Kathi Fehlberg, die selbst bei

der Stadtbibliothek arbeitet und sich gerne in andere Welten träumt.

Die Teilnahme ist kostenfrei. Die Anmeldung ist online auf

www.stadtbibliothek-duisburg.de möglich.

Der „kluge“ Gartenmonat September - Tipps zum Gärtnern

im Herbst

Der September ist der „kluge“ Gartenmonat: Bei

spätsommerlichem Licht und erster Herbstluft ist der perfekte

Zeitpunkt, den Garten für das kommende Frühjahr vorzubereiten. Dr.

Lutz Popp, Gartenbauexperte des Bayerischen Landesverbandes für

Gartenbau und Landespflege e. V. (BLGL), erklärt, welche

Gartenarbeiten in den Herbstmonaten anstehen.

Verblühte Stauden und Gräser stehen lassen und erst im Frühjahr

zurückschneiden. (Quelle: BLGL)

„Der September ist ein

idealer Monat für Neupflanzungen: Der Boden ist noch warm, die

Verdunstung nimmt ab und das feuchte Klima sorgt für gute

Bedingungen. So können neue Pflanzen leichter Wurzeln schlagen“,

erläutert Dr. Lutz Popp, Gartenbauexperte des BLGL. Für Hobbygärtner

ist der Herbst daher die optimale Zeit, um Blumenzwiebeln zu setzen,

Staudenbestände zu erneuern und Gehölze zu pflanzen.

Frühstart fürs Frühjahr: Blumenzwiebeln richtig setzen

Besonders

lohnend ist im September der Griff zur Blumenzwiebel: Jetzt ist die

beste Zeit, um Frühblüher wie Krokusse, Narzissen und Tulpen zu

setzen. „Beim Pflanzen hilft eine einfache Merkregel: Die Zwiebeln

etwa doppelt so tief setzen, wie sie hoch sind – kleine Arten in

dichten Gruppen, größere in lockeren Tuffs“, rät Dr. Popp.

„Ideal ist es, die Blumenzwiebeln zwischen Stauden zu setzen, denn

sie können sich sehr gut ergänzen.“ Auch an Herbstblüher sollten

Hobbygärtner dabei denken: Wer Herbstkrokus und Co. bis spätestens

Mitte September einsetzt, kann unter günstigen Bedingungen schon

einige Wochen später Blüten erwarten.

Hecken, Sträucher und

Bäume jetzt pflanzen

Auch für Hecken, Sträucher und Bäume ist der

Herbst ein klassischer Pflanzzeitpunkt. Vor dem Setzen lohnt eine

durchdachte Planung. Denn freiwachsende, artenreiche Hecken

benötigen ausreichenden Platz. Je nach Gehölzgröße gilt es also,

genug Abstand einzuhalten und in leichter Zickzacklinie zu pflanzen.

Aber Achtung: Formschnitthecken mögen es enger.

„Hecken aus

heimischen Blüten- und Wildgehölzen verbinden Schutz, Struktur und

Nahrung und sie bleiben über das Jahr hinweg lebendig“, sagt der

Gartenbauexperte. „Mit kluger Auswahl lassen sich Blütezeiten und

Fruchtreife so staffeln, dass Insekten und Vögel lange davon

profitieren.“

Richtig gießen, klug mulchen

Damit alle

Pflanzungen – ob Stauden, Blumenzwiebeln oder Gehölze – gut

anwachsen, kommt es vor allem auf die richtige Pflege und

ausreichende Wasserversorgung an. Damit Wasser nicht unnötig

verdunstet, hilft eine dünne Mulchdecke aus geeignetem organischem

Material. Sie hält den Boden feucht, schützt vor Erosion und fördert

das Bodenleben. „Zusätzlich lohnt es sich, die Oberfläche flach zu

lockern und langfristig Humus aufzubauen – so bleibt der Boden

aufnahmefähig, und die Gießintervalle strecken sich“, so ein

weiterer Tipp des Gartenbauexperten.

Europäische

Klimaneutralität bis 2050 rechnet sich auch ökonomisch –

EU-Investitionsfonds sorgt für Effizienz

Es rechnet sich

ökonomisch, wenn die EU ihr Ziel der CO₂-Neutralität bis 2050

konsequent verfolgt und erreicht. Denn die dabei entstehenden Kosten

sind niedriger als die wirtschaftlichen Schäden, die anderenfalls

durch einen verschärften Klimawandel entstehen.

Dabei sollte

aber nicht nur die CO₂-Bepreisung als zentrales Instrument

eingesetzt werden, sondern auch ein zusätzlicher Investitionsfonds

auf EU-Ebene, weil er die notwendige Transformation

gesamtwirtschaftlich effizienter macht – trotz zusätzlicher Kredite,

die zur Finanzierung nötig wären. Das ergibt eine neue Studie des

Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der

Hans-Böckler-Stiftung, die die wirtschaftlichen Wirkungen einer

Kombination aus konsequenter CO₂-Bepreisung und einer mit einem

solchen Fonds finanzierten Investitionsoffensive auf EU-Ebene

vergleicht mit dem aktuellen klimapolitischen Status Quo.*

Pixabay

Die Studie arbeitet dabei mit verschiedenen

Szenarien. In einem Positiv-Szenario, in dem weltweit eine ähnlich

ambitionierte Klimapolitik verfolgt wird wie in der EU, würde laut

Studie das Bruttoinlandsprodukt (BIP) des Euroraums bei

konservativer Abschätzung vermiedener Schäden bereits im Zeitraum

von 2036 bis 2040 um ein Prozent höher ausfallen, wenn komplementär

zur CO₂-Bepreisung ein Investitionsfonds zwischen 2027 und 2034

EU-weit jährlich 170 Milliarden Euro vor allem in ein nicht-fossiles

Energiesystem und eine klimafreundliche Produktion investiert.

Dieser Gewinn an Wirtschaftskraft würde die Verluste

ausgleichen, die im Zeitraum von 2025 bis 2035 durch die

Aufwendungen für CO₂-Neutralität bis 2050 entstehen. Im Zeitraum von

2041 bis 2045 betrüge der Vorsprung beim BIP schon knapp drei

Prozent, zwischen 2046 und 2051 knapp fünf Prozent.

In einem

zweiten Szenario, in dem andere Länder eine deutlich weniger

ambitionierte Klimapolitik verfolgen als die EU, wäre die

Entwicklung der Wirtschaftsleistung im Euroraum spürbar schwächer.

Auch in diesem Szenario würde sich ein EU-Investitionsfonds aber

positiv auswirken. Denn er würde wesentlich dazu beitragen, dass es

sich auch in diesem Szenario über die kommenden 25 Jahre trotz

höherer Einbußen in der ersten Zeit mit Blick auf die

Wirtschaftskraft rechnet, wenn die EU bis 2050 die CO₂-Emissionen

auf Null reduziert (siehe für beide Szenarien auch die Abbildung in

der pdf-Version dieser PM; Link unten).

„Unsere Ergebnisse

zeigen, dass durch die CO₂-Besteuerung zunächst negative

Auswirkungen auf das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sowie inflationäre

Effekte entstehen. Berücksichtigt man jedoch den Klimawandel und die

damit verbundenen langfristigen Schäden für das Wirtschaftswachstum,

zeigt sich, dass Untätigkeit weitaus schwerwiegendere Folgen in der

Zukunft haben wird“, schreiben die Studienautoren PD Dr. Sebastian

Watzka, Dr. Christoph Paetz und Yannick Rinne. Ein EU-weiter

Investitionsfonds würde die Dekarbonisierung der europäischen

Volkswirtschaften beschleunigen und gleichzeitig die vorübergehend

negativen wirtschaftlichen Auswirkungen abfedern.

In ihren

Berechnungen mit dem international anerkannten makroökonomischen

Modell NiGEM gehen die Wissenschaftler davon aus, dass zusätzlich

zur CO₂-Bepreisung zwischen 2027 und 2034 jährlich rund ein Prozent

des EU-weiten BIP, was etwa 170 Milliarden Euro entspricht, in einen

europäischen Investitionsfonds fließen. Je nachdem, wie konsequent

die Dekarbonisierung vorangetrieben wird, entstehen durch den

Klimawandel mehr oder weniger zusätzliche Kosten, etwa durch

Verluste an fruchtbaren Böden, steigenden Meeresspiegel oder mehr

Extremwetterereignisse.

Um diese Schäden – und den wirtschaftlichen Wert ihrer Vermeidung –

zu quantifizieren, stützen sich die Forscher unter anderem auf Daten

des „Network for Greening the Financial System” (NGFS) und des

Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, die entsprechende

Berechnungen bereits durchgeführt haben.

An der globalen

Zusammenarbeit hängt viel, aber Übergangskosten lassen sich auch auf

europäischer Ebene erheblich beeinflussen

Die deutlichen

Unterschiede, die sich in den beiden Szenarien zeigen,

unterstreichen die Bedeutung der globalen Zusammenarbeit für eine

wirksamere Eindämmung des Temperaturanstiegs, betonen die Forscher

des IMK. Wichtig sei jedoch auch das Ergebnis, dass in beiden

Szenarien die Übergangskosten durch die Einrichtung eines

EU-Investitionsfonds erheblich gesenkt werden könnten. Das

gesamtwirtschaftliche Verhältnis von Aufwand und Ertrag einer

ambitionierten Klimapolitik in Europa lasse sich also zu einem

wichtigen Teil auf europäischer Ebene beeinflussen.

Über den

EU-Investitionsfonds ließen sich öffentliche Investitionen

effizienter finanzieren, als dies den einzelnen Mitgliedstaaten

angesichts ihres begrenzten nationalen finanzpolitischen Spielraums

möglich wäre. Als Vorbilder könnten bereits existierende

EU-Programme wie die Aufbau- und Resilienzfazilität (RRF) dienen,

die maßgeblich zur Abfederung der wirtschaftlichen Folgen der

Coronakrise beigetragen hat, sowie der europäische Aufbauplan

NextGenerationEU.

Laut den Wissenschaftlern ist die

Ausweitung dieser Modelle auf die sozial-ökologische Transformation

wirtschaftlich sinnvoll und notwendig, um weitaus kostspieligere

Zukunftsszenarien zu vermeiden. Durch gezielte grüne Investitionen

sinken die CO₂-Preise für Haushalte und Unternehmen. Der Fonds

federt damit nicht nur kurzfristige BIP-Verluste ab, sondern

steigert auch das langfristige Wachstumspotenzial Europas.

Die häufig vorgetragene Kritik, kreditfinanzierte Investitionen

seien nicht tragfähig, stützt sich nach Ansicht der IMK-Forscher auf

Analysen, die klimabedingte Schäden und Übergangskosten ignorieren.

Dadurch würden falsche Schlüsse gezogen und sowohl der verfügbare

finanzpolitische Spielraum als auch die Auswirkungen auf das

Wirtschaftswachstum falsch eingeschätzt.

„Die Entscheidungsträger müssen erkennen, dass Nicht-Handeln im

Klimabereich keine haushaltsneutrale Option ist – es führt zu

höherer Verschuldung und geringerem Wachstum“, schreiben Paetz,

Rinne und Watzka.

Late-Night-Shopping für den guten

Zweck beim Kindersachenflohmarkt in Wanheim

Die

Evangelische Rheingemeinde Duisburg lädt gerne wieder zum beliebten

abendlichen Kindersachenflohmarkt ein. Getrödelt wird am Freitag,

12. September 2025 im Wanheimer Gemeindehaus, Beim Knevelshof 47.

Damit auch Berufstätige Zeit zum Stöbern haben, beginnt der

Flohmarkt erst um 18 Uhr.

Bis 21 Uhr ist dann Gelegenheit

Schnäppchen von Kinderkleidung, Spielzeug, Babysachen bis hin zu

Umstandsmode zu machen. So findet gut Erhaltenes neue Verwendung bei

anderen und landet nicht auf dem Müll. Wer verkaufen möchte, kann

jetzt noch einen Verkaufsplatz zu sieben Euro unter Mobil: 0172 /

7698513 buchen: tagsüber zwischen 10 und 19 Uhr, gerne auch per

WhatsApp. Der Erlös kommt der gemeindeeigenen Kneipp-Kita zugute.

Kirche Obermeiderich lädt wieder zu

Emils Pub ein

Für Freitag, 12. September 2025 lädt die

Evangelische Kirchengemeinde Duisburg Obermeiderich in das

Gemeindezentrum an der Emilstraße 27 zu „Emils Pub“ ein. Bei dem

beliebten Gemeindetreffpunkt können Besucherinnen und Besucher ab 19

Uhr bei Getränken aller Art und gutem Essen zum Wochenende hin ein

wenig abschalten und beim Klönen über Gott, die Welt, den Krieg und

den Frieden ins Gespräch kommen.

Diesmal gibt’s Kässpätzle,

Krautspätzle mit Speck, Krautsalat und natürlich einen leckeren

Nachtisch. Der Durst kann wie immer mit verschiedenen Biersorten,

Wein und Softgetränken gelöscht werden. Infos zur Gemeinde gibt es

im Netz unter www.obermeiderich.de.

Pfarrerin Lahann am nächsten Freitag in der

Kircheneintrittsstelle

Immer freitags können Unsichere,

Kirchennahe oder solche, die es werden möchten, in der

Eintrittsstelle in der Salvatorkirche mit Pfarrerinnen, Pfarrern und

Prädikanten ins Gespräch kommen. Motive für den Kircheneintritt gibt

es viele: Die Suche nach Gemeinschaft, Ordnung ins Leben bringen

oder der Wunsch, Taufen, Hochzeiten, Bestattungen kirchlich zu

gestalten.

Aufnahmegespräche führt das Präsenzteam in der

Eintrittsstelle an der Salvatorkirche immer freitags von 14 bis 17

Uhr. Am Freitag, 5. September 2025 heißt Krankenhauspfarrerin Dörthe

Lahann Menschen in der Südkapelle des Gotteshauses neben dem Rathaus

herzlich willkommen. Infos zur Citykirche gibt es unter

www.salvatorkirche.de.

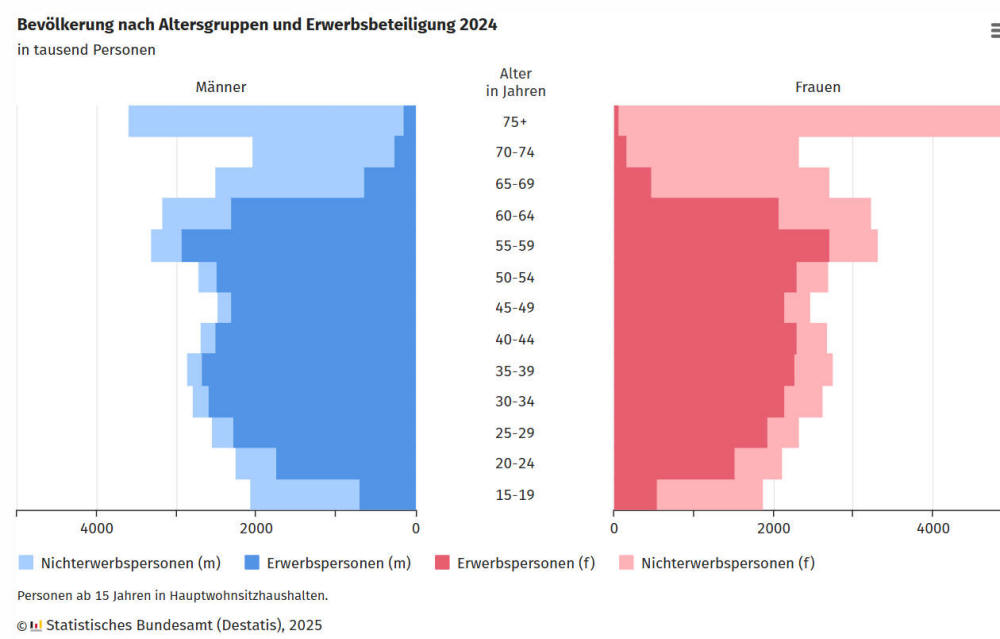

13,4 Millionen Erwerbspersonen erreichen in den nächsten

15 Jahren das gesetzliche Rentenalter

• Mit dem

Ausscheiden der Babyboomer geht dem Arbeitsmarkt knapp ein Drittel

der heutigen Erwerbspersonen verloren

• Jüngere Altersgruppen

werden ältere zahlenmäßig nicht ersetzen

• Erwerbstätigenquote

älterer Menschen steigt stärker als in anderen Altersgruppen

Die Generation der Babyboomer spielt im Zusammenhang mit der

Entwicklung des Arbeitskräfteangebots in Deutschland eine wichtige

Rolle. Innerhalb von 15 Jahren werden die zahlenmäßig stärksten

Jahrgänge in den Ruhestand gegangen sein. Wie das Statistische

Bundesamt (Destatis) auf Basis des Mikrozensus 2024 mitteilt, werden

bis 2039 rund 13,4 Millionen Erwerbspersonen das gesetzliche

Renteneintrittsalter von 67 Jahren überschritten haben. Das

entspricht knapp einem Drittel (31 %) aller Erwerbspersonen, die dem

Arbeitsmarkt im vergangenen Jahr zur Verfügung standen.

Jüngere Altersgruppen werden die Babyboomer zahlenmäßig nicht

ersetzen können. Obwohl die 60- bis 64-Jährigen bereits im Übergang

zum Ruhestand waren, stellten sie im Jahr 2024 noch

4,4 Millionen Erwerbspersonen. Das entsprach einer Erwerbsquote von

68 % in dieser Altersgruppe. Von den jüngeren Babyboomern im Alter

von 55 bis 59 Jahren war ein deutlich höherer Anteil (85 %) noch am

Arbeitsmarkt aktiv.

Mit 5,6 Millionen stellten sie über alle

Altersgruppen hinweg die meisten Erwerbspersonen. Beide

Altersgruppen umfassten zusammen 10,0 Millionen Erwerbspersonen und

damit mehr als die jüngeren Altersgruppen bis 54 Jahre. Zwar hatten

sowohl die 45- bis 54-Jährigen als auch die 35- bis 44-Jährigen mit

90 % beziehungsweise 89 % die höchsten Erwerbsquoten, allerdings

reichte die Zahl der Erwerbspersonen mit 9,3 beziehungsweise

9,8 Millionen nicht ganz an die der Babyboomer heran.

Auch

die 25- bis 34-Jährigen lagen mit 9,0 Millionen Erwerbspersonen

deutlich unter der Zahl der Babyboomer. Gleiches galt für die beiden

jüngsten Altersgruppen unter 25 Jahren, die sich teilweise noch in

ihrer Ausbildungsphase befanden und erst nach Abschluss ihrer

Ausbildung vollumfänglich für den Arbeitsmarkt aktiviert werden

könnten.

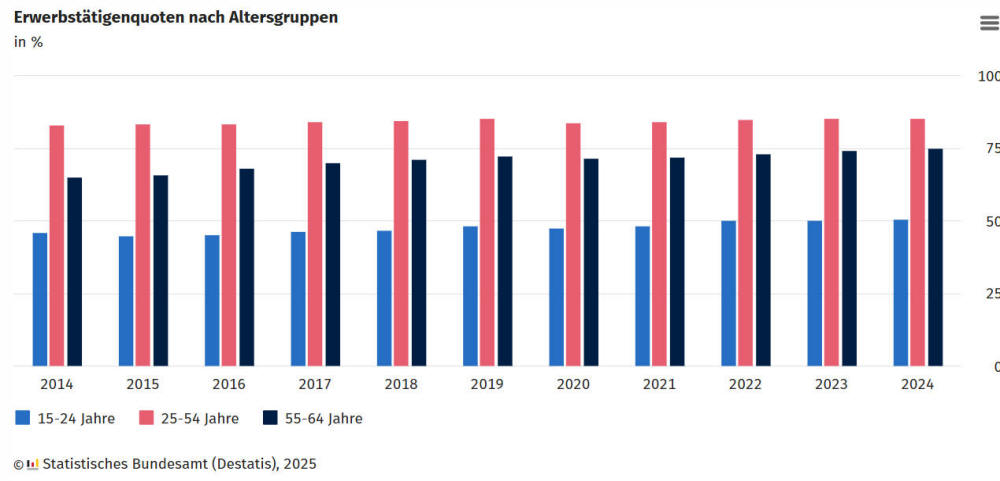

Erwerbstätigenquote älterer Menschen seit 2014 um

10 Prozentpunkte gestiegen

Um dem künftigen Arbeitskräftemangel

zumindest kurzfristig entgegenzuwirken, wird diskutiert, die

geburtenstarken Jahrgänge umfassender im Berufsleben zu halten oder

dafür zu reaktivieren. Die Erwerbstätigenquote von älteren Menschen

ist in den vergangenen zehn Jahren bereits gestiegen: Während 2014

knapp zwei Drittel (65 %) der 55- bis 64-Jährigen einer

Erwerbstätigkeit nachging, waren es 2024 bereits drei Viertel

(75 %). Das entspricht einer Steigerung von 10 Prozentpunkten.

Damit ist die Erwerbstätigenquote der 55- bis 64-Jährigen

deutlich stärker gestiegen als in jüngeren Altersgruppen. Bei den

15- bis 24-Jährigen nahm sie im selben Zeitraum um 5 Prozentpunkte

auf zuletzt 51 % zu. Am geringsten fiel die Steigerung bei den 25-

bis 54-Jährigen aus: Hier stieg die Erwerbstätigenquote von 83 % im

Jahr 2014 auf 85 % im Jahr 2024.

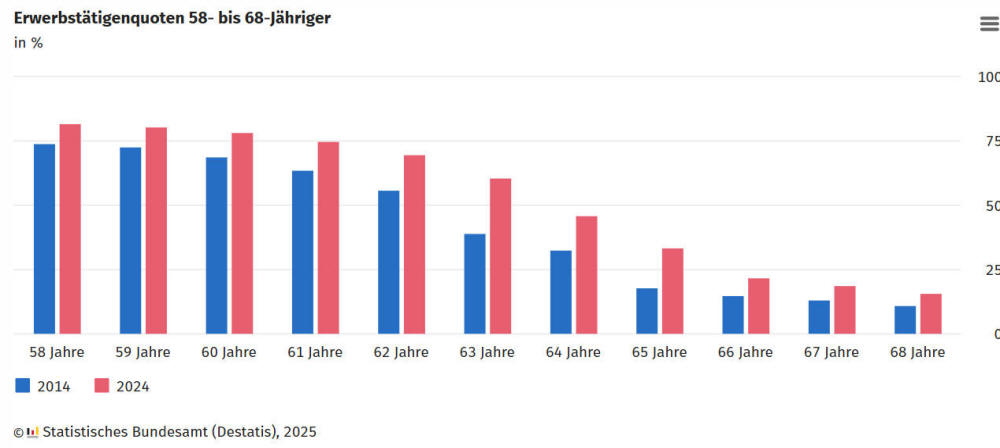

Großteil der Erwerbstätigen geht weiterhin vorzeitig in

Ruhestand

Trotz der zunehmenden Erwerbstätigkeit älterer

Menschen, gehen nach wie vor viele von ihnen vorzeitig in den

Ruhestand. Die Gründe hierfür sind vielfältig und reichen von

gesundheitlichen Einschränkungen über versicherungsrechtliche

Besonderheiten wie langjährige Beitragszahlungen oder

Frühverrentungsangeboten von Unternehmen bis hin zum Wunsch nach

mehr Freizeit.

Waren mit 58 Jahren im vergangenen Jahr noch

82 % (2014: 74 %) erwerbstätig, lag die Quote bei den 60-Jährigen

bereits bei 79 % (2014: 69 %). Ab 62 Jahren nimmt die

Erwerbstätigkeit deutlicher ab: 70 % (2014: 56 %) gingen in diesem

Alter einer Erwerbstätigkeit nach, mit 64 Jahren waren es noch 46 %

(2014: 33 %). Mit 66 beziehungsweise 68 Jahren war ein Großteil der

Erwerbstätigen aus dem Berufsleben ausgeschieden: Die entsprechenden

Erwerbstätigenquoten lagen im vergangenen Jahr bei 22 % (2014: 15 %)

und 16 % (2014: 11 %).

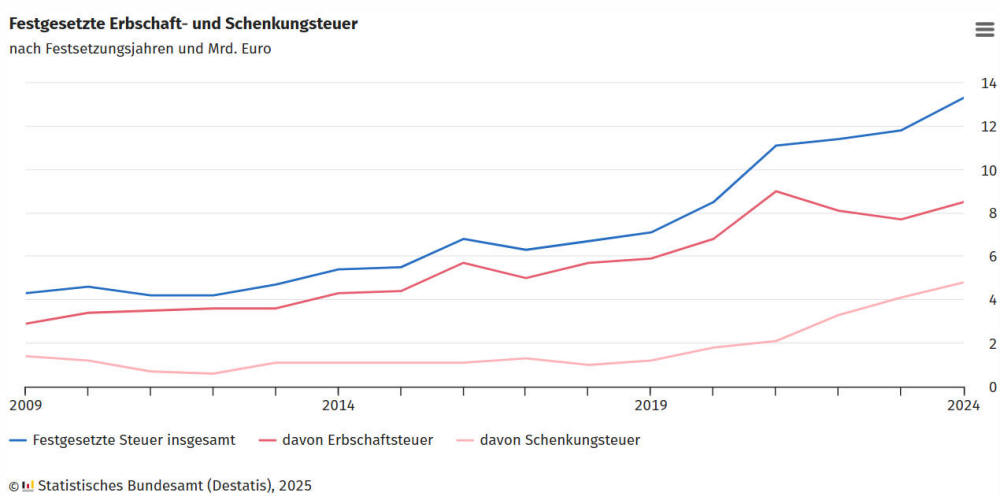

Festgesetzte Erbschaft- und Schenkungsteuer 2024 um 12,3

% auf 13,3 Milliarden Euro gestiegen

• Festgesetzte

Erbschaft- und Schenkungsteuer erreicht neuen Höchstwert

• 27,9

% weniger Betriebsvermögen übertragen

• Vermögensübertragungen

durch Erbschaften um 4,8 % gestiegen, durch Schenkungen um 18,6 %

gesunken

Im Jahr 2024 haben die Finanzverwaltungen in

Deutschland Erbschaft- und Schenkungsteuer in Höhe von 13,3

Milliarden Euro festgesetzt. Die festgesetzte Erbschaft- und

Schenkungsteuer stieg damit 2024 gegenüber dem Vorjahr um 12,3 % auf

einen neuen Höchstwert. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis)

mitteilt, entfielen dabei auf die festgesetzte Erbschaftsteuer 8,5

Milliarden Euro und damit 9,5 % mehr als im Vorjahr. Nachdem die

Erbschaftsteuer im Jahr 2021 einen Spitzenwert von 9,0 Milliarden

erreicht hatte, sank sie in den folgenden Jahren und stieg 2024

erstmals wieder an.

Die festgesetzte Schenkungsteuer erreichte 2024 mit

4,8 Milliarden Euro einen neuen Höchstwert und stieg gegenüber dem

Vorjahr um 17,8 % an. Sie steigt somit seit 2019 kontinuierlich an

und hat sich seit 2021 mehr als verdoppelt.

Übertragenes

Betriebsvermögen sinkt im Vorjahresvergleich deutlich

Im Jahr

2024 wurden Vermögensübertragungen durch Erbschaften und Schenkungen

in Höhe von 113,2 Milliarden Euro veranlagt. Das steuerlich

berücksichtigte geerbte und geschenkte Vermögen sank damit 2024

gegenüber dem Höchstwert im Vorjahr um 6,8 %.

Die im

Vorjahresvergleich niedrigeren Veranlagungen der Erbschaften und

Schenkungen beruhen unter anderem auf geringeren

Vermögensübertragungen von Betriebsvermögen mit 21,5 Milliarden

(-27,9 %). Darunter halbierte sich das übertragene Betriebsvermögen

im Wert von über 26 Millionen Euro (sogenannte Großerwerbe) auf

8,6 Milliarden Euro (-49,7 %) im Jahr 2024.

Des Weiteren

wurden mit 7,4 Milliarden Euro 28,7 % weniger Anteile an

Kapitalgesellschaften veranlagt als im Vorjahr. Hingegen erhöhten

sich im Vergleich zum Vorjahr das übertragene Grundvermögen

(unbebaute und bebaute Grundstücke) auf 46,4 Milliarden Euro

(+1,7 %), das restliche übrige Vermögen (zum Beispiel Bankguthaben,

Wertpapiere, Anteile und Genussscheine) auf 37,8 Milliarden Euro

(+1,8 %) sowie das land- und forstwirtschaftliche Vermögen auf

1,6 Milliarden Euro (+6,7 %).

Aus der Gesamtsumme des

übertragenen Vermögens von 114,7 Milliarden Euro ergibt sich nach

Berücksichtigung von Nachlassverbindlichkeiten und sonstigem Erwerb

(Erwerb durch Vermächtnisse, Verträge zugunsten Dritter, geltend

gemachte Pflichtteilansprüche etc.) das steuerlich berücksichtigte

Vermögen von 113,2 Milliarden Euro.

4,8 % mehr übertragenes

Vermögen durch Erbschaften und 18,6 % weniger durch Schenkungen

Im Jahr 2024 nahm das steuerlich berücksichtigte Vermögen durch

Erbschaften und Vermächtnisse im Vergleich zum Vorjahr um 4,8 % auf

64,1 Milliarden Euro zu. Hier wurden unter anderem

33,1 Milliarden Euro übriges Vermögen (+3,1 %), 27,4 Milliarden Euro

Grundvermögen (+4,0 %) und 0,6 Milliarden Euro land- und

forstwirtschaftliches Vermögen (+7,0 %) übertragen.

Das

veranlagte geerbte Betriebsvermögen sank im Vergleich zum Vorjahr um

3,0 % auf 4,8 Milliarden Euro. Darunter sank das übertragene geerbte

Betriebsvermögen über 26 Millionen Euro (Großerwerbe) auf

1,2 Milliarden Euro (-13,9 %). Die Vermögensübertragungen durch

Schenkungen sind hingegen um 18,6 % auf 49,1 Milliarden Euro im Jahr

2024 gesunken.

Insbesondere Anteile an Kapitalgesellschaften

mit 5,5 Milliarden Euro (-34,1 %) und geschenktes Betriebsvermögen

mit 16,7 Milliarden Euro (-32,9 %) wurden im Vergleich zum Vorjahr

weniger veranlagt. Darunter hat sich das übertragene geschenkte

Betriebsvermögen über 26 Millionen Euro (Großerwerbe) 2024 im

Vergleich zum Vorjahr auf 7,4 Milliarden Euro (-53,0 %) halbiert.

Darüber hinaus wurden im Jahr 2024 Grundvermögen von

19 Milliarden Euro (-1,4 %) und restliches übriges Vermögen in Höhe

von 6,6 Milliarden Euro (-6,6 %) festgesetzt. Lediglich das

geschenkte land- und forstwirtschaftliche Vermögen stieg im

Vergleich zum Vorjahr im Jahr 2024 auf 1,0 Milliarden Euro (+6,5 %)

an. Steuerbegünstigungen nach § 13a ErbStG im Vorjahresvergleich

gesunken Steuerbegünstigungen nach § 13a Erbschaftsteuer- und

Schenkungssteuergesetz (ErbStG) gehören neben den Freibeträgen zu

den wertmäßig größten Abzugspositionen bei der Berechnung der

Erbschaft- und Schenkungsteuer.

Neben übertragenem

Betriebsvermögen werden die Steuerbegünstigungen nach § 13a ErbStG

auch auf Anteile an Kapitalgesellschaften sowie auf land- und

forstwirtschaftliches Vermögen gewährt. Die Steuerbegünstigungen

nach § 13a ErbStG wurden im Jahr 2024 bei den Erbschaften mit

4,0 Milliarden Euro (-1,5 % zum Vorjahr) und bei den Schenkungen mit

13,1 Milliarden Euro (-47,1 % zum Vorjahr) berücksichtigt. Nachdem

die Steuerbegünstigungen nach § 13a ErbStG bei Schenkungen im Jahr

2023 deutlich gestiegen waren, erreichten sie 2024 fast wieder das

Niveau des Jahres 2022.