|

'Tagesaktuell' - Redaktion Harald Jeschke | Sonderseiten |

• Sitemap •

Archiv

• 42. Kalenderwoche:

17. Oktober

•

Baustellen •

DVG-Umleitung •

Bahn-VRR

Samstag, 18., Sonntag, 19. Oktober 2025

Grünen-Bundesvorsitzender Felix Banaszak:

Rückenwind für unsere Stahlstandorte

Die Stahlindustrie

steht mit dem Rücken zur Wand. Die globale Konkurrenz ist brutal:

China flutet die Märkte mit Dumping-Stahl, die USA schotten sich ab,

und in Deutschland herrscht energie- und industriepolitische

Unsicherheit. Die EU-Kommission hat nun endlich höhere Schutzzölle

und Buy-European-Regeln für grünen Stahl auf den Weg gebracht.

Felix Banaszak

Die Bundesregierung hatte daran aber keinen substanziellen

Anteil und bleibt weiterhin nur passiver Zuschauer. Offenbar stehen

Friedrich Merz und seine Wirtschaftsministerin Katherina Reiche der

Branche mit großer Skepsis und Distanz gegenüber. Im

Bundestagswahlkampf hat Friedrich Merz noch die Transformation zu

grünem Stahl in Frage gestellt.

Die Klimaschutzverträge

mussten wir gegen Katherina Reiche verteidigen. Die Bundesregierung

muss endlich klare Rahmenbedingungen für den Umbau zur

klimafreundlichen Produktion schaffen. Es steht viel auf dem Spiel:

80.000 gut bezahlte Arbeitsplätze, Klimaschutz, unsere

wirtschaftliche Souveränität und letztlich auch unser

gesellschaftlicher Zusammenhalt. Damit der grüne Stahl „made in

Duisburg“ eine Zukunft hat, lege ich als Duisburger Abgeordneter mit

meiner Fraktion einen Plan für die Stärkung der Stahlindustrie vor.

Die Debatte im Deutschen Bundestag können Sie/kannst Du

heute Abend um 20:15 Uhr live auf

bundestag.de verfolgen. Konkret geht es darum: Faire

Wettbewerbsbedingungen schaffen: Wir brauchen dringend Schutzzölle

gegen Dumping-Stahl aus China und eine klare Umsetzung der

„Buy-European“-Regeln für grünen Stahl Stahlstandort Deutschland

klimafest machen: Der Wasserstoff-Hochlauf muss schneller

vorangehen.

Gleichzeitig brauchen wir mehr erneuerbare

Energien und einen Brückenstrompreis, damit Unternehmen

Planungssicherheit haben. Grüne Leitmärkte schaffen: Mit einer

Mindesquote für grünen Stahl in der öffentlichen Beschaffung

schaffen wir Nachfrage und beschleunigen den Übergang zur

klimaneutralen Produktion.

Arbeitsplätze sichern: Wir wollen

die öffentliche Förderung an Kriterien wie Tarifbindung,

Standortgarantien und starke Mitbestimmung knüpfen. Beschäftigte

wollen wir mit einem umfassenden Qualifizierungsprogramm zur Aus-

und Weiterbildung unterstützen, um Arbeitsplätze zu sichern.

Bürgergespräch mit Oberbürgermeister Sören Link

Oberbürgermeister Sören Link möchte am Dienstag, 4. November,

mit Duisburgerinnen und Duisburgern ins Gespräch kommen. Termine

können am Mittwoch, 22. Oktober, angefragt werden. Interessierten

Bürgerinnen und Bürgern steht hierfür das an diesem Tag

freigeschaltete Kontaktformular unter www.duisburg.de/dialog zur

Verfügung.

Eine telefonische Kontaktaufnahme ist von 8.30

bis 16 Uhr unter (0203) 283- 6111 ebenfalls möglich.

Neue Staffel "Feuer & Flamme" kommt aus Duisburg

Staffel elf der erfolgreichen WDR-Dokutainmentreihe "Feuer &

Flamme" kehrt zurück nach Duisburg: Zehn neue Folgen rund um die

Brandbekämpfer aus der Ruhrgebietsstadt flimmern ab dem 4. März 2026

jeweils donnerstags um 20.15 Uhr über den Bildschirm. Zahlreiche

Brandeinsätze fordern die Duisburger Feuerwehr – vom Kaminbrand über

Küchenbrände bis hin zu einem Wohnungsvollbrand mit Menschenleben in

Gefahr.

Auch die Luftrettung spielt wieder eine zentrale

Rolle: Die Crew des Christoph 9 nimmt das Publikum mit zu

emotionalen und dramatischen Einsätzen. Daneben gibt es aber auch

Eindrücke aus der Duisburger Wache, in der beim Plätzchenbacken

Weihnachtsstimmung aufkommt. Im dazugehörigen Podcast in der

ARD-Audiothek berichten die Duisburger Feuerwehrleute authentisch

über ihre Einsätze. idr

Inbetriebnahme barrierefrei

ausgebauter Haltestelle „Stockumer Straße“ verzögert

Die Duisburger Verkehrsgesellschaft AG (DVG) arbeitet gemeinsam mit

der Stadt Duisburg an der Modernisierung der Infrastruktur für einen

zukunftsfähigen ÖPNV. In den vergangenen Jahren haben DVG und Stadt

durch den Ausbau barrierefreier Haltestellen, die Modernisierung von

Gleisen, Fahrtreppen und Fahrleitungen sowie den Neubau von

Haltestellen bereits viel erreicht.

Seit Anfang September

baut die DVG die Straßenbahnhaltestelle „Stockumer Straße“ der Linie

901 barrierefrei aus. Das Ende der Bauarbeiten war bis zum 19.

Oktober geplant. Aufgrund einer Verzögerung ist die Inbetriebnahme

der barrierefrei ausgebauten Haltestelle nun für den 29. Oktober im

Tagesverlauf vorgesehen. Die DVG wird deshalb ab dem 21. Oktober im

Laufe des Vormittags bis zur Inbetriebnahme der Haltestelle

„Stockumer Straße“ zwei Ersatzhaltestellen einrichten.

In

Fahrtrichtung Laar wird die Ersatzhaltestelle “Stockumer Straße“ auf

der Friedrich-Ebert-Straße in Höhe der Hausnummer 245 eingerichtet.

In Fahrtrichtung Beeck erfolgt die Einrichtung der Ersatzhaltestelle

„Stockumer Straße“ auf der Friedrich-Ebert-Straße in Höhe der

Hausnummer 268.

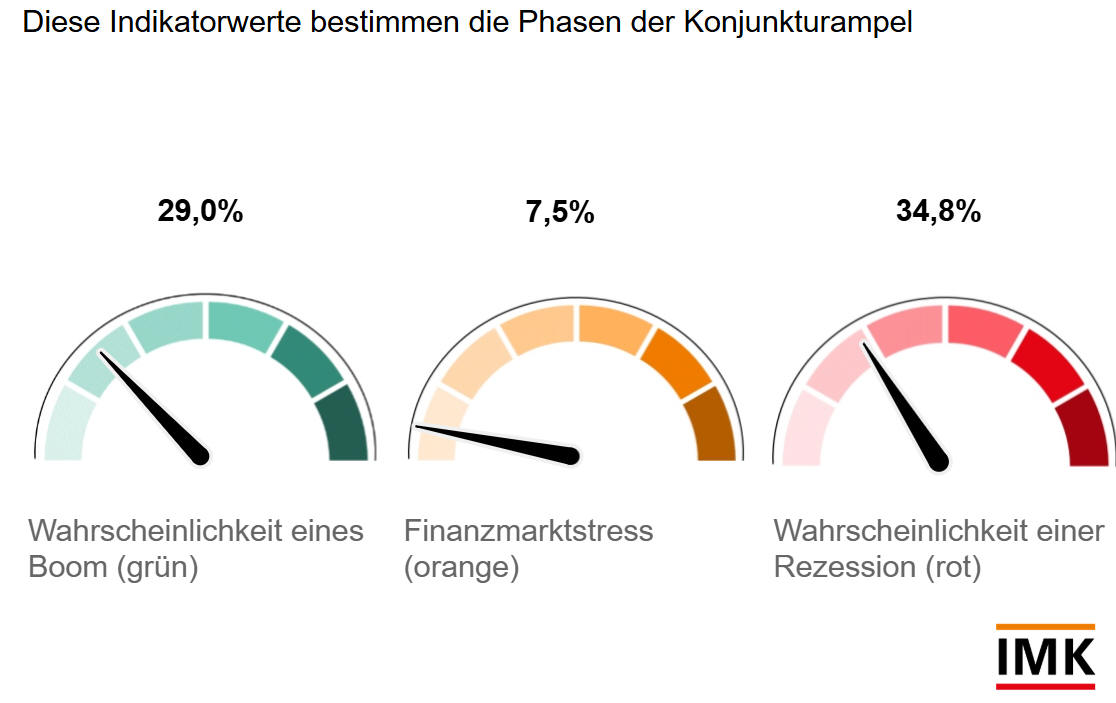

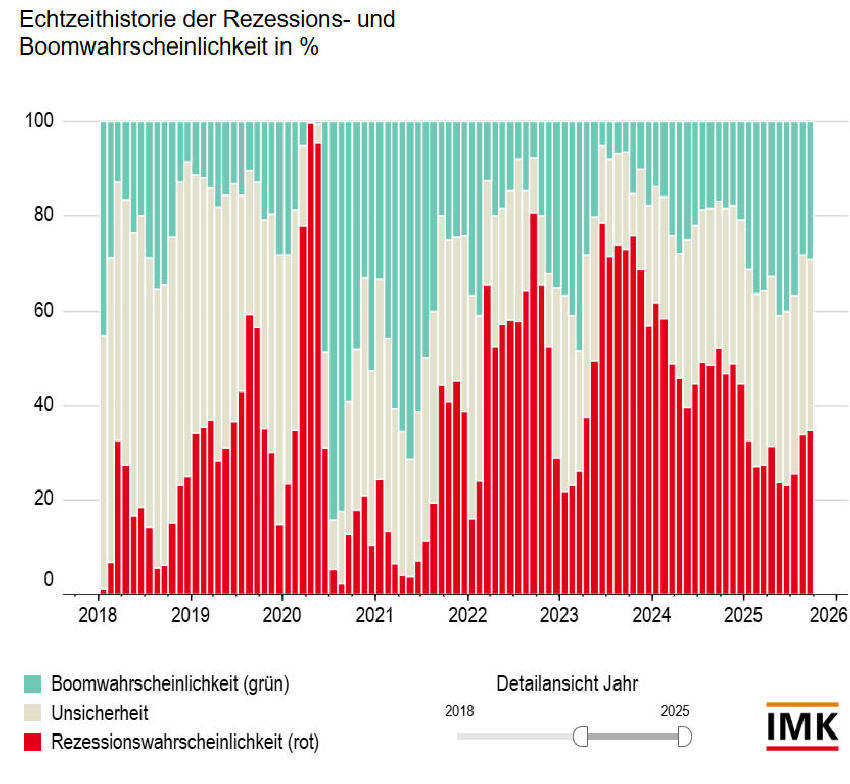

Neue Werte für die kommenden drei Monate IMK

Konjunkturindikator: Rezessionsrisiko kaum gestiegen – Aussichten

auf Erholung bleiben intakt

Trotz starker Belastungen,

insbesondere durch die amerikanische und die chinesische

Wirtschaftspolitik, sind die Chancen relativ hoch, dass die deutsche

Wirtschaft im Schlussquartal 2025 leicht wächst. Das signalisiert

der monatliche Konjunkturindikator des Instituts für Makroökonomie

und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung.

Für

den Zeitraum von Oktober bis Ende Dezember weist der Indikator, der

die neuesten verfügbaren Daten zu den wichtigsten wirtschaftlichen

Kenngrößen bündelt, eine Rezessionswahrscheinlichkeit von 34,8

Prozent aus. Das ist zwar etwas mehr als Anfang September, damals

betrug sie für die folgenden drei Monate 33,7 Prozent. Leicht erhöht

hat sich auch die statistische Streuung im Indikator, die eine

Verunsicherung von Wirtschaftsakteuren widerspiegelt.

Die

Anstiege sind aber nicht so stark, dass der nach dem Ampelsystem

arbeitende Indikator von „gelb-rot“ auf „rot“ schalten würde. Der

Indikator signalisiert damit wie im Vormonat „konjunkturelle

Unsicherheit“, aber keine akute Rezessionsgefahr für die kommenden

drei Monate. „Wir haben in den letzten Wochen einige schlechte

Konjunkturnachrichten gesehen, vor allem beim schwachen Export nach

Übersee. Die sind natürlich relevant, aber zum Glück ist der

Außenhandel nicht alles.

Die Aussichten auf eine

schrittweise wirtschaftliche Erholung bleiben trotz einiger

Eintrübungen erhalten“, sagt Prof. Dr. Sebastian Dullien, der

wissenschaftliche Direktor des IMK. „Klar ist zwar: Auch in den

kommenden Monaten kann die deutsche Wirtschaft nicht darauf hoffen,

wie früher vom Export aus der Krise gezogen zu werden. Dazu dämpfen

die US-Zölle sowie die aggressive Industriepolitik Chinas den

Außenhandel zu stark. Aber es besteht Hoffnung auf einen

binnenwirtschaftlich getriebenen Aufschwung.

Mit dem

Sondervermögen Infrastruktur und Klimaschutz sorgt die

Bundesregierung für mehr Dynamik bei den Investitionen, die vor

allem 2026 wirken wird. Extrem wichtig ist jetzt, dass die Politik

ihre Impulse nicht wieder konterkariert, indem sie das langsam

wachsende Konsumvertrauen der Verbraucher*innen ausbremst.

Zugespitzte Debatten über Kürzungen, etwa bei der sozialen

Sicherung, schädigen dieses Vertrauen, und sie sind unnötig. Denn

die Sozialstaatsfinanzierung ist weitaus stabiler als etwa

Äußerungen des Bundeskanzlers Glauben machen“, sagt Dullien.

Die aktuelle leichte Zunahme des Rezessionsrisikos beruht in

erster Linie auf realwirtschaftlichen Indikatoren, vor allem auf den

Rückgängen bei Industrieproduktion und Auftragseingängen aus dem

außereuropäischen Ausland, hinzu kommt, dass der ifo-Index zuletzt

leicht gesunken ist.

Positiver ist der Trend bei Finanzmarktindikatoren – er verhindert,

dass die Rezessionswahrscheinlichkeit stärker zugenommen hat. Auch

der Index für die LKW-Fahrleistung, der als Frühindikator für die

Produktion gilt, wies zuletzt leicht nach oben. In der Gesamtschau

prognostiziert das IMK weiterhin ein Mini-Wachstum des

Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 0,2 Prozent in diesem Jahr. Für 2026

erwarten die Konjunkturforscher*innen in ihrer aktuellen

Konjunkturprognose eine spürbare Erholung und eine BIP-Zunahme um

1,4 Prozent.**

Führerscheinreform:

Verkehrssicherheit und Führerscheinkosten dürfen nicht gegeneinander

ausgespielt werden

Zu der am 16. OKtober 2025 von

Bundesverkehrsminister Schnieder angekündigten Reform des

Führerscheinrechts erklärt Deutscher

Verkehrssicherheitsrat-Präsident Manfred Wirsch: „Wir haben konkrete

Vorschläge, die den Aufwand und damit auch die Kosten der

Führerscheinausbildung abmildern. Aber an die Adresse der Politik

sage ich ganz klar: Der Spielraum ist begrenzt. Die Diskussion zur

Bezahlbarkeit des Führerscheinerwerbs darf nicht auf Kosten der

Sicherheit geführt werden.“

Konkret empfiehlt der DVR, in

einzelnen Ausbildungsabschnitten Simulatoren zuzulassen.

Fahrschülerinnen und Fahrschüler können damit das manuelle Schalten

eines Fahrzeuges erlernen. Auch maximal zwei der fünf

vorgeschriebenen besonderen Ausbildungsfahrten à 45 Minuten

außerhalb geschlossener Ortschaften auf Bundes- oder Landstraßen

könnten im Simulator erfolgen.

Voraussetzung dafür ist, dass

dies nach einem anerkannten pädagogischen Ausbildungskonzept für die

Schulung von sicheren Überholmanövern auf einem technisch geeigneten

Fahrsimulator durchgeführt wird. Elemente des Theorieunterrichts

auch digital zu ermöglichen, bietet ebenfalls Potentiale, wenn auch

nur in einem begrenzten Umfang.

„Wir brauchen eine

abwechslungsreiche, an die Schüler individuell angepasste

Unterrichtsgestaltung mit klaren Schwerpunkten“, fordert Wirsch,

„dies verringert die Wahrscheinlichkeit einer Überforderung der

Fahrschülerinnen und Fahrschüler während des Ausbildungszeitraums.“

Der DVR fordert hierfür ein transparentes

Ausbildungscurriculum. Dazu gehören Lernstandserfassungen und

-kontrollen. Der DVR sieht zudem einen Prüfbedarf, ob die Anzahl zu

absolvierender Grundfahraufgaben durch geeignete Alternativübungen

reduziert werden könnte.

„Was keine Unterstützung durch uns

findet, sind Abstriche bei der professionellen Fahrausbildung –

Möglichkeiten einer Laienausbildung wurden aus gutem Grund bereits

1986 abgeschafft“, so Manfred Wirsch. Weiterführende Informationen

DVR-Beschluss „Einsatz von Simulationen in der Fahrausbildung“

Über den DVR Der DVR ist Deutschlands unabhängiger Vorreiter und

Kompetenzträger in allen Belangen der Straßenverkehrssicherheit.

Mit dem Ziel der Vision Zero („Niemand kommt um, alle kommen

an.“) setzt er sich für die gemeinsame Verantwortung aller

Gesellschaftsgruppen ein, um den Straßenverkehr sicher zu machen.

Durch die hohe Sachkenntnis und die Erfahrung seiner Mitglieder

bildet der DVR ein effizientes Netzwerk für Verkehrssicherheit.

Billig-Kaffeeketten gefährden deutschen Kaffeemarkt

Eine absurde Situation: Die Rohkaffeepreise befinden sich auf einem

historischen Höchststand – was grundsätzlich zu begrüßen ist, da

dies auch zu höheren Einkommen der Kaffeebauern in den Anbauländern

führt. Gleichzeitig schießen Billig-Coffeeshops nach dem Vorbild der

chinesischen Kette „Luckin Coffee“ wie Pilze aus dem Boden. Die

Deutsche Röstergilde, Bundesverband der mittelständischen

Kaffeeröstereien, warnt daher vor einem gefährlichen

Verdrängungswettbewerb und dem Verlust von Arbeitsplätzen.

„Finanziert über Venture-Capital und getrieben durch eine starke

Internetpräsenz, machen die vielen neuen Billig-Coffeeshops den

inhabergeführten Cafés sowie Röstereien mit Gastronomiebetrieb

zunehmend das Leben schwer“, sagt Christian Haase, Vorstandsmitglied

der Deutschen Röstergilde. „Ob sich im Zeitalter von Temu diese Art

der Vollautomaten-Shops auf Dauer als wirtschaftlich tragfähig

erweist, bleibt abzuwarten. Auf jeden Fall werden sie bis dahin

einen nicht unerheblichen Schaden bei kleineren Cafés und beim

Qualitätsverständnis der Konsumenten anrichten.“

Billig-Trend

begann in Metropolen

Der Trend zum Billig-Coffee-to-go für 2,50

Euro begann in den Metropolen und weitet sich immer mehr aus. In den

Metropolen immerhin ist es im Laufe des Jahres gelungen, durch

Aufklärungsarbeit das Bewusstsein der Konsumenten wieder in Richtung

hochwertiger Spezialitätenkaffees zu höheren und fairen Preisen zu

drehen. Dass der Trend zum Billig-Coffee-to-go wirtschaftlichen

Überlegungen der Verbraucher geschuldet sein könnte, liegt zwar

nahe, bleibt aber Spekulation.

„Nur der eigene Anspruch einer

fairen Bezahlung wird hochwertige Kaffeeprodukte sowie das

Fortbestehen der vielen mittelständischen Röstereien und Cafés

langfristig sichern“, so Haase.

Die Deutsche Röstergilde ist

der Bundesverband der mittelständischen Kaffeeröstereien in

Deutschland. Sie setzt sich für nachhaltigen und fairen

Kaffeehandel, die handwerkliche Röstung und höchste Qualität im

Bereich Spezialitätenkaffee ein.

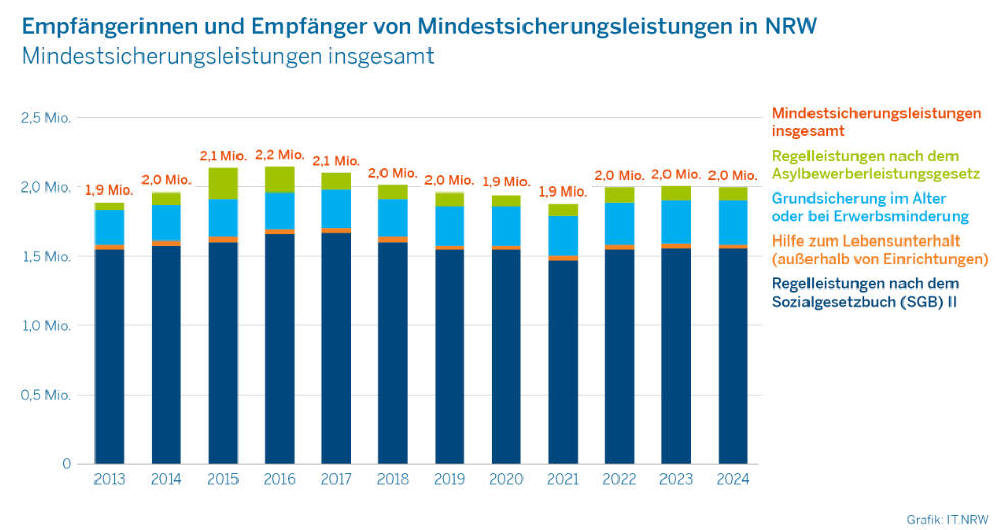

Weniger Menschen im

Ruhrgebiet erhielten 2024 Mindestsicherungsleistungen

Zum Jahresende 2024 haben 725.905 Menschen im Ruhrgebiet Leistungen

der sozialen Mindestsicherung erhalten - knapp 7.000 weniger als im

vorangegangenen Jahr. Das zeigen aktuelle Zahlen des Landesamtes

IT.NRW. Im Vergleich zu 2016 - dem Jahr des Höchststandes in NRW -

sank die Zahl der Empfängerinnen und Empfänger um mehr als 49.000.

NRW-weit erhielten Ende 2024 insgesamt 1.997.154 Millionen Menschen

Soziale Mindestsicherung.

Das waren rund 9.600

Empfängerinnen und Empfänger weniger als ein Jahr zuvor. Die

Mindestsicherungsquote liegt landesweit konstant bei 11,1 Prozent.

Darunter weist das Ruhrgebiet aber nach wie vor die höchsten

Mindestsicherungsquoten auf. An der Spitze liegt Gelsenkirchen mit

21,7 Prozent Mindestsicherungsquote , so dass dort jede fünfte

Person auf diese Leistungen angewiesen ist. Danach folgen Essen,

Dortmund und Gladbeck mit über 17 Prozent.

Zu den

Mindestsicherungsleistungen zählen: Grundsicherung für

Arbeitsuchende (Bürgergeld nach dem SGB II), Grundsicherung im Alter

und bei Erwerbsminderung (SGB XII) und Hilfe zum Lebensunterhalt

außerhalb von Einrichtungen (SGB XII) sowie Regelleistungen nach dem

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG). idr

DVG baut die Haltestelle „Brauerei“ barrierefrei aus

Die DVG arbeitet gemeinsam mit der Stadt Duisburg an

der Modernisierung der Infrastruktur für einen zukunftsfähigen ÖPNV.

In den vergangenen Jahren haben DVG und Stadt durch den Ausbau

barrierefreier Haltestellen, die Modernisierung von Gleisen,

Fahrtreppen und Fahrleitungen sowie den Neubau von Haltestellen

bereits viel erreicht. Zudem wird das ÖPNV-Angebot für die Fahrgäste

stetig verbessert.

DVG und Stadt setzen den Weg fort, Bus

und Bahn attraktiver zu machen, um möglichst vielen Menschen mit

einem komfortablen, klimafreundlichen und zuverlässigen ÖPNV eine

echte Alternative zum Auto zu bieten. Deshalb baut die DVG die

Straßenbahnhaltestelle „Brauerei“ der Linie 901 von Dienstag, 21.

Oktober, bis voraussichtlich Mitte November, in Fahrtrichtung

Mülheim barrierefrei aus.

Für die Dauer der Baumaßnahme

entfällt die Haltestelle „Brauerei“ in beide Fahrtrichtungen. Die

DVG bittet die Fahrgäste alternativ die Haltestellen „Stockumer

Straße“ oder „Beeck Denkmal“ zu nutzen. Im Anschluss wird die

Haltestelle in Fahrtrichtung Obermarxloh barrierefrei ausgebaut.

Stadtführung: Historische Spuren im Kantpark

„Mercators Nachbarn“ und das Stadtarchiv Duisburg laden

am Samstag, 18. Oktober, um 15 Uhr zum nächsten Rundgang der

Veranstaltungsreihe „Stadtgeschichte draußen“. Treffpunkt ist vor

dem Eingang des Lehmbruckmuseums. Dieses Mal geht es auf

historischen Spuren durch den Kantpark.

Mit leichtem Ton und

einem Schuss Stadtgeschichte lädt die Führung von Harald Küst von

der Initiative Mercators Nachbarn dazu ein, den Park einmal mit

anderen Augen zu sehen: „Warum trägt er den Namen eines Philosophen,

der nie hier war? Was hat ein Statiker mit dem Lehmbruckmuseum zu

tun? Welche berühmten Schüler hat das Steinbart hervorgebracht. Und

wo ist eigentlich die Dampflok geblieben, auf der ganze Generationen

Duisburger Kinder gespielt haben?“

An acht Stationen

entfalten sich Episoden über Bildung, Kultur und Erinnerung – eine

lebendige Zeitreise durch den Park. Ein Spaziergang für alle, die

den Kantpark lieben – oder ihn neu entdecken möchten. Die Teilnahme

ist kostenfrei.

Mercator Matinée: Piraten. Von der

Antike bis heute

Das Kultur- und Stadthistorische

Museum lädt am Sonntag, 19. Oktober, um 11.15 Uhr zur nächsten

„Mercator Matinée“ ein, welches sich dem Thema „Piraten“ widmet. Der

Historiker Dr. Jann Markus Witt nimmt die Teilnehmenden mit auf eine

spannende Reise durch die Ära der Piraterie: von den Freibeutern des

17. Jahrhunderts bis hin zu den modernen Piraten von heute.

Dabei wird nicht nur das abenteuerliche Leben an Bord, sondern

werden auch die sozialen Strukturen und der politische Hintergrund

beleuchtet. Die Seeräuberei ist fast so alt wie die Seefahrt selbst.

Bis heute entzünden Namen wie Klaus Störtebeker, Francis Drake oder

Henry Morgan die Fantasie vieler Menschen.

In den

Auseinandersetzungen um Kolonien, Märkte und Seeherrschaft nutzten

die beteiligten Mächte jahrhundertelang dieses Mittel, um ihre

Konkurrenten zu schädigen. Um 1700 wurde die Seeräuberei zum ersten

Mal zu einem globalen Problem. Dieses „Goldene Zeitalter der

Piraterie“ dauerte rund 30 Jahre, doch überstieg das Ausmaß der

Verheerungen alles bisher Dagewesene.

Erst als die

europäischen Seemächte, allen voran Großbritannien, die Seeräuber

konsequent verfolgten, bekamen Sie allmählich das Problem in den

Griff. Aber auch heute noch gibt es in zahlreichen Seegebieten

Piraten, die Jagd auf Handelsschiffe machen.

Die Teilnahme

am Matinée beträgt für Erwachsene 6 Euro, ermäßigt 4 Euro.

Reservierungen sind telefonisch (0203/283-2640) oder per E-Mail

(ksm-service@stadt-duisburg.de) möglich. Weitere Informationen gibt

es online unter www.stadtmuseumduisburg.de.

Trauercafé am 19. Oktober im Malteser Hospizzentrum

St. Raphael Duisburg.

Der Verlust eines geliebten

Menschen schmerzt und reißt eine große Lücke in das Leben von

Verwandten und Freunden. Die geschulten und erfahrenen

Mitarbeitenden des Malteser Hospizzentrum St. Raphael bieten

unterschiedliche Beratungsangebote für Hinterbliebene. Die

Trauerberatung ist eine Hilfestellung, den schwierigen Übergang in

ein anderes „Weiter-Leben“ während der Trauerphase zu begleiten und

neue Wege zu finden.

Das Trauercafé findet einmal im Monat

im Malteser Hospizzentrum St. Raphael, Remberger Straße 36, 47259

Duisburg, statt. Der nächste Termin ist am 19. Oktober von 15.00 bis

16.30 Uhr. Menschen, die nahe stehende Angehörige oder Freunde

verloren haben, können sich hier für die bevorstehenden Wochen

stärken und ihre Erfahrungen mit anderen Betroffenen austauschen.

Begleitet wird das Trauercafé von den geschulten und erfahrenen

Mitarbeitenden des Malteser Hospizzentrum St. Raphael. Eine

Anmeldung für das Trauercafé ist nicht notwendig.

PLACE TO BE: Fotografien Sven Kierst am

18.10.25 im Kolumbarium Rheinkirche in Duisburg

Ausstellungseröffnung mit Künstler-Gespräch und

Begleitprogramm

Die Fotoarbeiten von Sven Kierst

beschäftigen sich mit der zu entdeckenden Eigenästhetik des

scheinbar Unauffälligen und Belanglosen. So ergeben sich Motive, die

zwischen figurativer und abstrakter Bildkomposition wechseln. Sie

entfernen sich dadurch vom ursprünglichen Zustand und sind davon

befreit.

Kierst

liefert Suggestion als Anregung - nicht als Behauptung. Um 15.30 Uhr

beginnt unser Künstlergespräch mit Sven Kierst. Danach wird der

kanadische Fingerpicking-Gitarrist Don Alder ein Kurzkonzert geben,

um uns danach dezent im Hintergrund zu begleiten, während wir und

Sven Kierst miteinander reden und jeder die Fotos für sich entdecken

kann.

Fingerpicking-Gitarrist Don Alder

ANMELDUNG

Wollen Sie am Künstlergespräch teilnehmen, so bitten wir um eine

Anmeldung, damit wir besser planen können. Bitte nennen Sie uns auch

die Anzahl der Personen (MAX 4) Telefon: 02066 - 4690 179 (Di-So

11-16 Uhr - montags geschlossen) E-Mail:

veranstaltung@kolumbarium-rheinkirche.de Nach einer Anmeldung

per Mail erhalten Sie eine Bestätigung.

OHNE ANMELDUNG sind Sie

selbstverständlich auch als Spontanbesucher der Ausstellung

willkommen.

Foto-Spenden-Aktion der Gemeinde

Meiderich zugunsten der Kindernothilfe

Hoffnung zeigen, Hoffnung schenken Die Fotoaktion

„Hoffnung zeigen – Hoffnung schenken!“ der Evangelischen

Kirchengemeinde Meiderich hat viele Menschen bewegt und begeistert.

Sie war ein voller Erfolg, findet Gemeindesekretärin Katja Hüther,

die sich mit dem Team der Gemeinde über die vielen kreativen

Einsendungen freute: Fotos voller Farbe, Symbolkraft und

persönlicher Geschichten.

Von Regenbögen über Lichter im

Dunkel bis hin zu Friedenszeichen – jedes einzelne Bild erzählte auf

seine Weise von Zuversicht, Vertrauen und der Kraft der Hoffnung.

Bis zum Einsendeschluss am 15. September sind zahlreiche

Hoffnungszeichen eingegangen, die inzwischen die Fenster des

Gemeindezentrums schmücken. Entstanden ist eine eindrucksvolle

Ausstellung, die zeigt, wie vielfältig und lebendig Hoffnung

aussehen kann.

Doch nicht nur die Bilder bringen Licht in

die Welt: Dank vieler großzügiger Spenden konnte die Kirchengemeinde

am 16. Oktober 300 Euro an Petra Kalkowski von der Kindernothilfe

übergeben. Damit wird die wertvolle Arbeit für benachteiligte Kinder

weltweit unterstützt. Seit 2020 setzt sich die Gemeinde immer wieder

mit Projekten und Aktionen für die Kindernothilfe ein – und auch

diese Fotoaktion reiht sich in diese schöne Tradition ein.

Die Bilder sind noch bis Dezember im Gemeindezentrum Meiderich zu

sehen. „Ein Spaziergang vorbei an den Fotos der Hoffnung lohnt

sich!“ sagt Katja Hüther. Infos zur Gemeinde gibt es im Netz unter

www.kirche-meiderich.de.

Das Meidericher Team, das die Fotoaktion organisiert hat. Rechts

neben Pfarrer Frank Hufschmid mit dem Scheck in der Hand ist Petra

Kalkowski von der Kindernothilfe zu sehen, die den Scheck gerne

entgegen nahm (Foto: www.kirche-meiderich.de).

Singkreis feiert Geburtstag in der

Gnadenkirche Wanheimerort

Wenn ein Singkreis Geburtstag

hat, kann das nur mit viel Musik gefeiert werden. Genau so passiert

das am Sonntag, 19. Oktober in der Gnadenkirche Wanheimerort um

10.30 Uhr, denn der Singkreis der Evangelischen Rheingemeinde

Duisburg ist 10 Jahre alt geworden, zeigt unter Leitung von Beate

Hölzl im kleinen Jubiläumsgottesdienst sein Können und lädt mit

Pfarrer Almuth Seeger alle zum Mitsingen ein. Dass beim

anschließenden Kirchencafé das ein oder andere Lied angestimmt wird,

ist nicht ausgeschlossen.

Schwofen im Gemeinde-Café Dreivierteltakt in Wanheimerort

Die Evangelische Rheingemeinde Duisburg öffnet zum

Monatsausklang das „Café Dreivierteltakt“, bei dem Seniorinnen und

Senioren zu Kaffee, Tee und Kuchen zusammenkommen, die Begleit-Musik

genießen und dazu tanzen. Für den guten Ton sorgt Frank Rohde -

Foto: Maria

Hönes - , der zu seinem Spiel an der elektronischen Orgel

auch singt.

Es

gibt dabei nicht nur Klänge im Dreivierteltakt, doch alle Lieder

haben Rhythmus und sind vielen bekannt. Das nächste

gesellig-musikalische Treffen im Beratungs- und Begegnungszentrum

(BBZ) Wanheimerort, Paul-Gerhardt-Straße 1, ist am Samstag, 18.

Oktober 2025 um 15 Uhr. Bei sieben Euro Eintritt sind Kaffee und

Kuchen inbegriffen; Anmeldungen sind bei Maria Hönes telefonisch

möglich (Tel.: 0203 770134).

NRW: Etwa jeder Neunte bezog 2024 Leistungen der

sozialen Mindestsicherung

* Fast 2 Millionen Menschen

erhielten zum Jahresende 2024 soziale Mindestsicherung. *

Mindestsicherungsquote der letzten 10 Jahre zwischen 11 und 12 %.

* Erneuter Anstieg bei Leistungen zur Grundsicherung im Alter.

Zum Jahresende 2024 haben 1.997.154 Millionen Menschen in

Nordrhein-Westfalen Leistungen der sozialen Mindestsicherung

erhalten; das sind etwa jeder Neunte oder 11,1 % der Bevölkerung.

Wie Information und Technik Nordrhein-Westfalen als Statistisches

Landesamt mitteilt, waren es rund 9.600 bzw. 0,5 % Empfängerinnen

und Empfänger weniger als ein Jahr zuvor.

Die Mindestsicherungsquote lag in den letzten 10 Jahren zwischen

11 und 12 % Gegenüber dem Vorjahr blieb die Mindestsicherungsquote

2024 konstant bei 11,1 %. In den letzten 10 Jahren schwankte die

Quote zwischen 11,0 und 12,0 %. Im Jahr 2016 gab es einen

Höchststand mit einer Mindestsicherungsquote von 12,0 % bzw.

2,15 Millionen betroffenen Menschen.

Erneuter Anstieg bei

der Grundsicherung im Alter und stärkster Rückgang bei

Asylbewerberleistungen und Bürgergeld Betrachtet man die einzelnen

Leistungsarten, so ist die Inanspruchnahme der Grundsicherung im

Alter mit +6,4 % bzw. +11.760 das vierte Jahr in Folge auf 321.050

Empfängerinnen und Empfänger gestiegen. Der stärkste Rückgang war

mit −14,6 % bzw. −15.100 bei den Regelleistungen nach dem

Asylbewerberleistungsgesetz sowie den Empfängerinnen und Empfängern

von Bürgergeld mit −0,4 % bzw. −6.000 zu verzeichnen.

Regionale Unterschiede bei Mindestsicherungsquoten Die höchsten

Mindestsicherungsquoten sind im Ruhrgebiet festzustellen. An der

Spitze liegt Gelsenkirchen mit 21,7 %, so dass dort jede fünfte

Person auf diese Leistungen angewiesen ist. Danach folgen Essen,

Dortmund und Gladbeck mit über 17 %. Zum Jahresende 2024 gab es die

niedrigsten Mindestsicherungsquoten im Kreis Borken in den Gemeinden

Raesfeld (3,7 %) und Südlohn (3,9 %).

Weitere Ergebnisse zum

Thema finden Sie in der Landesdatenbank NRW unter

http://url.nrw/SBE für alle Städte

und Gemeinden. Weitere Ergebnisse finden Sie auf unserer Themenseite

Armut unter

https://statistik.nrw/service/veroeffentlichungen/themenschwerpunkte/armut.

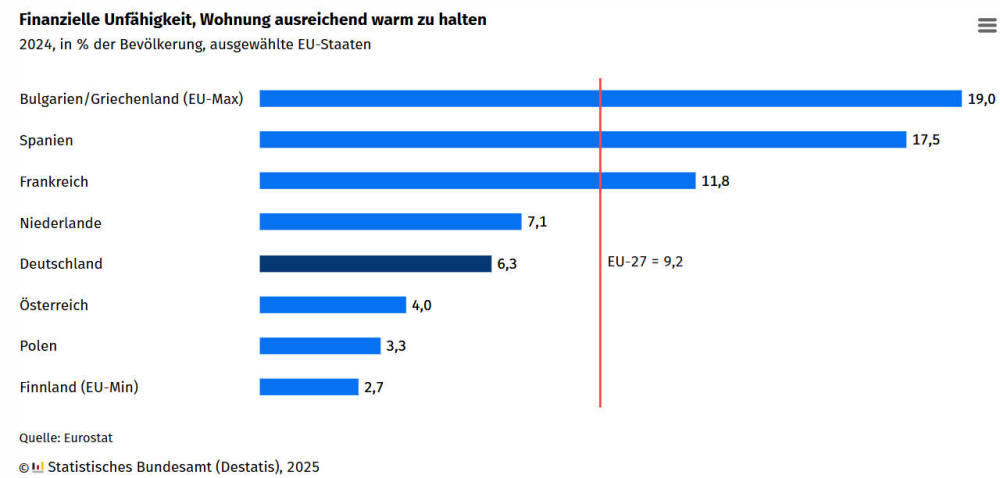

6,3 % der Bevölkerung konnten 2024

aus Geldmangel ihre Wohnung nicht angemessen warm halten

• Anteil gegenüber 2023 gesunken und unter EU-Schnitt von 9,2 %

• Preise für Erdgas im September 2025 um 0,7 % gegenüber

Vorjahresmonat gestiegen

Für einige Menschen in Deutschland

ist ein warmes Zuhause nicht selbstverständlich. Im Jahr 2024 lebten

5,3 Millionen Menschen hierzulande in Haushalten, die nach eigener

Einschätzung ihr Haus oder ihre Wohnung aus finanziellen Gründen

nicht angemessen warm halten konnten. Wie das Statistische Bundesamt

(Destatis) auf Basis der Erhebung zu Einkommen und Lebensbedingungen

(EU-SILC) mitteilt, betraf dies rund 6,3 % der Bevölkerung. Der

Anteil ist gegenüber dem Jahr 2023 zurückgegangen. Damals hatte er

bei 8,2 % gelegen.

EU-weit knapp jede zehnte Person betroffen Mit einem

Bevölkerungsanteil von 6,3 % liegt Deutschland unter dem

EU-Durchschnitt: In der Europäischen Union (EU) waren im vergangenen

Jahr 9,2 % der Bevölkerung nach eigener Einschätzung finanziell

nicht in der Lage, ihre Wohnung angemessen warm zu halten.

Der Anteil ging damit auch EU-weit gegenüber 2023 zurück, als er bei

10,6 % gelegen hatte. Am häufigsten gaben 2024 Menschen in Bulgarien

und Griechenland an, ihren Wohnraum nicht angemessen heizen zu

können: Dort war knapp jede oder jeder Fünfte (19,0 %) betroffen. Es

folgte Litauen mit 18,0 %. Am niedrigsten war der Anteil in Finnland

(2,7 %) sowie in Slowenien und Polen (je 3,3 %).

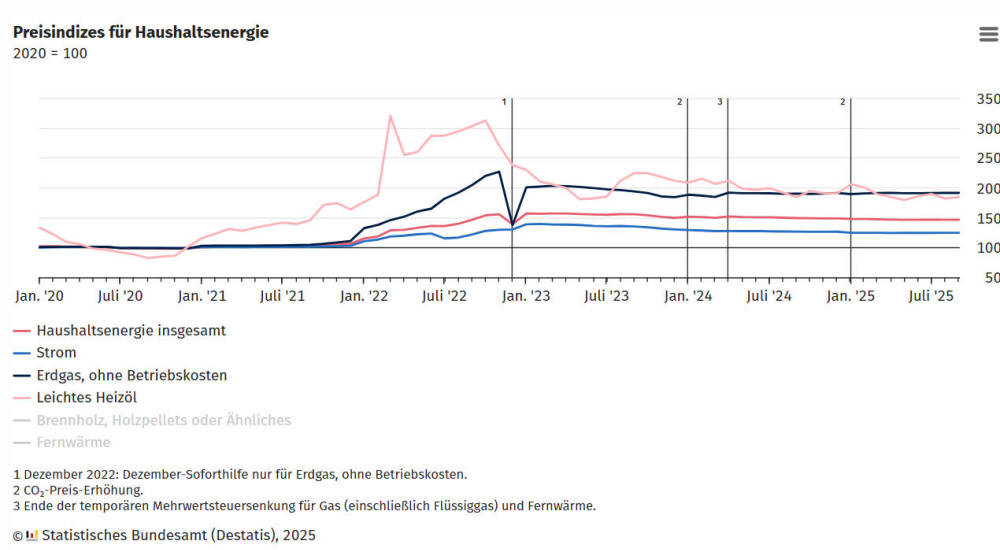

Preise für Haushaltsenergie zuletzt gesunken

Die Preise

für Haushaltsenergie sind zu Beginn der aktuellen Heizsaison

niedriger als ein Jahr zuvor. Im September 2025 mussten

Verbraucherinnen und Verbraucher dafür 1,9 % weniger zahlen als im

Vorjahresmonat.

Zum Vergleich: Die Verbraucherpreise insgesamt

nahmen im selben Zeitraum um 2,4 % zu. Im Zuge der Energiekrise

waren die Preise für Haushaltsenergie jedoch stark angestiegen. Von

2020 bis 2024 legten sie um 50,3 % zu und damit deutlich stärker als

die Verbraucherpreise insgesamt (+19,3 %).

Erdgas und leichtes Heizöl mit Preissteigerungen gegenüber dem

Vorjahresmonat

Je nach Art der Heizung sind die privaten

Haushalte unterschiedlich stark von den Preisentwicklungen

betroffen. Erdgas als am weitesten verbreiteter Heizenergieträger

verteuerte sich im September 2025 gegenüber dem Vorjahresmonat um

0,7 %. Auch leichtes Heizöl verzeichnete erstmals seit Juli 2024

einen leichten Preisanstieg (+0,1 %). Profitieren konnten

Verbraucherinnen und Verbraucher von günstigeren Preisen für

Fernwärme (-2,2 %).

Auch Brennholz, Holzpellets oder andere

feste Brennstoffe (-1,8 %) und Strom (-1,6 %) verbilligten sich

gegenüber September 2024. Preise für leichtes Heizöl von 2020 bis

2024 fast verdoppelt Im langfristigen Vergleich sind die Preise für

leichtes Heizöl besonders stark gestiegen: Von 2020 bis 2024 haben

sich diese beinahe verdoppelt (+99,3 %).

Auch für Erdgas

mussten Verbraucherinnen und Verbraucher deutlich tiefer in die

Tasche greifen (+89,9 %). Fernwärme verteuerte sich im selben

Zeitraum um 76,0 %, Brennholz, Holzpellets oder andere feste

Brennstoffe um knapp die Hälfte (49,1 %). Die Preise für Strom

wiesen mit einem Plus von gut einem Viertel (27,4 %) die geringste

Preissteigerung unter den Heizenergieträgern auf.