|

'Tagesaktuell' - Redaktion Harald Jeschke | Sonderseiten |

• Sitemap •

Archiv

• 42. Kalenderwoche:

18. Oktober

•

Baustellen •

DVG-Umleitung •

Bahn-VRR

Montag, 20. Oktober 2025

St. Martinszüge – Lichterglanz in der Innenstadt und in den

Stadtteilen

In Duisburg ziehen auch in diesem Jahr

wieder zahlreiche St. Martinszüge durch die Innenstadt und die

Stadtteile. Alle Kinder und ihre Familien sind eingeladen, mit ihren

bunten Laternen teilzunehmen und die Tradition rund um den heiligen

Martin zu feiern.

St. Martinszug in der Duisburger

Innenstadt

Der traditionelle St. Martinszug durch die Duisburger

Innenstadt findet am Freitag, 7. November, statt und wird durch den

Veranstalter Duisburg Kontor organisiert. Treffpunkt für den großen

St. Martinszug ist um 16.45 Uhr auf dem König-Heinrich-Platz. Nach

dem Entzünden des Feuers setzt sich der Zug gegen 17 Uhr in

Bewegung. Hoch zu Ross reitet der heilige Martin dann über die

Königstraße bis zum Burgplatz vor das Rathaus.

Begleitet

wird er dabei von einer Musikkapelle und vielen leuchtenden

Laternen. Geplanter Streckenverlauf: Königstraße/Kuhstraße –

Überquerung Steinsche Gasse – Münzstraße – Kühlingsgasse –

Überquerung Schwanenstraße – Alter Markt – Salvatorstraße –

Burgplatz.

Am Rathaus werden St. Martin und seine großen und

kleinen Begleiterinnen und Begleiter gegen 17.30 Uhr erwartet. Dort

wird dann die Martinsgeschichte erzählt, bevor Oberbürgermeister

Sören Link im Anschluss leckere Weckmänner an die Kinder verteilt.

Für eine stimmungsvolle Atmosphäre sorgt ein Kinderchor, der die

schönsten St.-Martins-Lieder anstimmt und damit den Abend besinnlich

ausklingen lässt. Das Ende der Veranstaltung ist gegen 19 Uhr

vorgesehen.

St. Martinszüge der Duisburger Schulen

Auch

zahlreiche Duisburger Schulen veranstalten eigene St. Martinszüge im

gesamten Stadtgebiet. Die Laternenumzüge beginnen stets auf dem

Pausenhof der jeweiligen Schule. Eine vollständige Übersicht aller

Martinszüge der Duisburger Schulen, sortiert nach Stadtbezirken und

Ortsteilen, ist auf der städtischen Internetseite unter

https://duisburg.de/martinszuege abrufbar.

St.

Martinzüge der Kindertageseinrichtungen und Vereine

Neben

den großen Umzügen organisieren auch viele städtische

Kindertageseinrichtungen oder Vereine eigene, kleinere Martinszüge

oder beteiligen sich an bestehenden Veranstaltungen. In einigen

Kindertageseinrichtungen finden ebenfalls St. Martinsfeiern statt.

Über die genauen Termine und Abläufe informieren die jeweiligen

Einrichtungen die Eltern und Kinder eigenständig. Viele Kinder

freuen sich schon auf dieses Fest und auf die damit verbundene

Darstellung der Martinsgeschichte am Feuer.

„Das crazy“ ist das Jugendwort 2025!

Es

standen letztendlich laut Initiator Langenscheidt drei Vorschläge

für 2025 in der Top-Auswahl. Die Vorschläge und deren Bedeutung nach

Langenscheidt:

- „Checkst du“ – Wird genutzt, um sicherzugehen,

dass das Gegenüber wirklich versteht, worum es gerade geht. Diese

neue Variante des „Verstehst du?“ steht meist am Ende eines Satzes,

um nachzufragen, ob der oder die andere überhaupt zugehört hat.

„Das crazy“ – Dieser Ausdruck wird als Allzweckwaffe der

Sprachlosigkeit genutzt. Er wird immer dann verwendet, wenn jemand

nicht weiß, was er sagen soll, keine Lust hat zu antworten oder

einfach nur höflich bleiben will, um das Gespräch am Laufen zu

halten. Er ist somit vergleichbar mit einem „Aha, cool“ oder „Okay“.

„Goonen“ – Ein Slangwort für Selbstbefriedigung. Ursprünglich

wurde es benutzt, wenn es nicht bei einer kurzen Handlung blieb,

sondern auf eine Dopaminsucht schließen ließ. Inzwischen wird es als

allgemeines Synonym genannt. (Anmerkung des Langenscheidt-Gremiums)

In der Jugendsprache tauchen auch sexuelle Begriffe auf. Wenn

Jugendliche solche Wörter nutzen, möchten wir damit transparent

umgehen, aber auf Risiken hinweisen. Langes Selbstbefriedigen kann

eine Dopaminsucht begünstigen und zu einer ungesunden Beziehung mit

der eigenen Sexualität führen.)

DHL Paket erhöht Preise für Geschäftskunden ab 1.

Januar 2026

- Preisanpassung notwendig wegen gestiegener

Kosten, u.a. für gute Arbeitsbedingungen, Tariflöhne sowie hohe

Investitionen

- Investitionen in die Modernisierung und den

Ausbau von Transport-,

Sortier- und Zustellkapazitäten stellen

hohe Qualität und schnelle Laufzeiten sicher

- Anzahl der Pack-

und Poststationen wird bis 2030 von 16.500 auf 30.000 nahezu

verdoppelt

- Geschäftskunden werden individuell über die für sie

gültigen neuen Preise informiert

Geschäftskunden werden

individuell über die für sie gültigen neuen Preise informiert.

Erforderlich ist die Preiserhöhung u.a. wegen gestiegener

Personalkosten. DHL investiert konsequent in gute Arbeitsbedingungen

und zahlt attraktive Tariflöhne. Denn anders als der ganz

überwiegende Teil der Wettbewerber im deutschen Paketmarkt setzt DHL

fast ausschließlich auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die direkt

beim Unternehmen sozialversicherungspflichtig angestellt sind. So

sind rund 116.000 Zustellerinnen und Zusteller tarifvertraglich

beschäftigt und rund 98 Prozent der DHL-Pakete werden durch eigene

Zustellkräfte ausgeliefert.

Darüber hinaus investiert das

Unternehmen konsequent in den stetigen Ausbau und die Modernisierung

der Infrastruktur sowie die weitere Dekarbonisierung des

Transportnetzes, zum Beispiel in die zunehmende Elektrifizierung der

Zustellflotte. Bis 2030 vergrößert DHL das Netz aus Pack- und

Poststationen von derzeit über 16.500 auf 30.000. Paketautomaten

werden von Kundinnen und Kunden sehr geschätzt, da sie eine große

Flexibilität bieten, rund um die Uhr nutzbar sind und an zentralen

Orten des öffentlichen Lebens stehen.

Die Preissteigerungen

beziehen sich auf den nationalen und internationalen

DHL-Paketversand von Geschäftskunden und betreffen weder das DHL

Express-Geschäft noch den DHL-Paketversand durch Privatkunden.

Wirtschaftsbetriebe führen Kanalbauarbeiten in

Hochheide durch

Die Wirtschaftsbetriebe Duisburg

beginnen am 20. Oktober mit Kanalbauarbeiten in der Glückaufstraße

in Duisburg-Hochheide. Auf einer Gesamtstrecke von 90 Metern muss

der Schmutzwasserkanal erneuert werden, dafür muss die

Glückaufstraße stückweise vollgesperrt werden. Der Baustellenbereich

befindet sich zwischen dem Straßeneingang an der Moerser Straße und

der Glückaufstraße 10.

Die Verlegung der neuen

Schmutzwasserrohre erfolgt in offener Bauweise, außerdem werden neue

Kontrollschächte gesetzt. Hinzu kommen 42 Meter Altrohre, die für

das Kanalnetz nicht mehr erforderlich sind. Diese Rohre werden im

Rahmen der Bauarbeiten außer Betrieb genommen und verfüllt.

Der Wochenmarkt auf dem Bürgermeister-Bongartz-Platz findet auch

während der Bauarbeiten statt, lediglich die Platzierung der

Marktstände muss baustellenbedingt leicht angepasst werden. Die

Arbeiten werden voraussichtlich Mitte Januar 2026 abgeschlossen.

Wirtschaftsbetriebe Duisburg müssen zwei Bäume in

Walsum entfernen

Die Wirtschaftsbetriebe Duisburg

fällen in dieser Woche am Kometenplatz in Duisburg-Walsum zwei

Kastanien. Die beiden zwischen 50 und 70 Jahre alten Bäume haben

einen Stammumfang von 180 bzw. 250 Zentimetern und müssen aus

Krankheitsgründen entfernt werden.

Die Kastanien sind

unter anderem mit dem Pseudomonas-Bakterium befallen. Eine

Infizierung mit dem Bakterium führt unter anderem zu Rindenrissen

und blutenden Stellen, die aussehen wie Teerflecken, auch die

Blätter können sich heller färben und einzelne Äste sterben ab. Die

Ausbreitung der Bakterien führt zu einer Zerstörung im Gewebebereich

des Baums, was die Standfestigkeit beeinträchtigt. Dadurch ist auf

Dauer die Verkehrssicherheit der Bäume nicht mehr gegeben.

Die Arbeiten werden voraussichtlich in dieser Woche

durchgeführt, eine Beeinträchtigung der Parksituation ist nicht zu

erwarten. Auch Fußgänger können den Kometenplatz passieren,

lediglich der Bereich der zu fällenden Bäume wird für die Dauer der

Arbeiten wenige Stunden gesperrt.

Stadtbibliothek Duisburg feiert den „Tag der

Bibliotheken“

Die Zentralbibliothek lädt anlässlich des

bundesweiten „Tags der Bibliotheken“ am Freitag, 24. Oktober, von 11

bis 18.30 Uhr im Stadtfenster an der Steinschen Gasse 26 in der

Stadtmitte zu einem abwechslungsreichen Aktionstag ein.

Besucherinnen und Besucher erwartet ein buntes Programm, das zeigt,

wie modern, kreativ und lebendig Bibliothek heute ist. Gleich zu

Beginn, ab 11 Uhr, heißt es: „Entdecken Sie das

Bibliotheksuniversum!“

Bei einer spannenden

Smartphone-Rallye durch die Bibliothek können Gäste auf eigene Faust

Fragen lösen und die vielseitigen Angebote der Bibliothek

spielerisch kennenlernen. Im Foyer präsentiert das Team von „Libby“

zwischen 11 und 17 Uhr die beliebte App für Hörbücher und

englischsprachige Medien. Hier erfahren Interessierte aus erster

Hand, wie einfach digitale Medien mit dem Smartphone oder Tablet

genutzt werden können.

Ein besonderes Highlight ist der

ganztägige Medientrödel. Hier werden liebevoll verpackte Buchpakete

für kleines Geld angeboten. Der gesamte Erlös kommt der Duisburger

Bibliotheksstiftung zugute. Wer die Bibliothek einmal vollständig

erkunden möchte, kann um 11 Uhr oder 14 Uhr an einer Führung durch

die Bibliothek teilnehmen.

In rund 60 Minuten erfahren die

Besucherinnen und Besucher Wissenswertes über die vielfältigen

Medien, Services und Projekte der Stadtbibliothek Duisburg.

Treffpunkt ist jeweils das Foyer. Technikinteressierte können in der

„Machbar“ auf der dritten Etage den Schneideplotter kennenlernen.

Bei den offenen Schnupperstunden um 11 Uhr, 14 Uhr sowie um 17 Uhr

lassen sich eigene kleine Projekte wie Aufkleber oder Beschriftungen

gestalten – Kreativität ausdrücklich erwünscht.

Musikliebhaber kommen zwischen 14 und 16 Uhr auf ihre Kosten: Die

Bibliothek der Dinge präsentiert im Foyer ihren „klangvollen

Bestand“ an Musikinstrumenten. Ob Zupfen, Streichen oder Trommeln –

hier darf ausprobiert werden. Zum Ausklang des Tages lädt der neue

Duisburger Sachbuchzirkel von 17 bis 18.30 Uhr in die zweite Etage

ein.

Hier können Sachbuchfans ihre Lieblingsbücher

vorstellen oder einfach bei inspirierenden Gesprächen zuhören. Der

Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei. Eine Anmeldung ist nicht

erforderlich. Weitere Informationen:

www.stadtbibliothek-duisburg.de.

Bürgergespräch mit

Oberbürgermeister Sören Link

Oberbürgermeister Sören

Link möchte am Dienstag, 4. November, mit Duisburgerinnen und

Duisburgern ins Gespräch kommen. Termine können am Mittwoch, 22.

Oktober, angefragt werden. Interessierten Bürgerinnen und Bürgern

steht hierfür das an diesem Tag freigeschaltete Kontaktformular

unter www.duisburg.de/dialog zur Verfügung.

Eine

telefonische Kontaktaufnahme ist von 8.30 bis 16 Uhr unter (0203)

283- 6111 ebenfalls möglich.

VHS: Vorträge zu den

Themen „Arthrose“ und „Pflege“

Dr. Alexandros

Anastasiadis und Professor Marco Das sprechen in ihrem Vortrag am

Dienstag, 4. November, um 18 Uhr im Saal der VHS im Stadtfenster an

der Steinschen Gasse 26 in der Stadtmitte über

Präventionsmöglichkeiten, Ursachen und verschiedene

Behandlungsmöglichkeiten von Arthrose. Sie gehen dabei auch auf das

neue Verfahren der Gelenkarterienembolisation (GAE) ein.

Dieses Behandlungsverfahren stellt eine moderne und innovative

Methode der interventionellen Radiologie für Patientinnen und

Patienten mit chronischen Gelenkschmerzen dar. Dabei wird der

überschießende Blutzufluss rund um das betroffene Gelenk gehemmt und

somit die Entzündung unterbrochen. Eine deutliche Schmerzreduktion,

ganz ohne Operation, kann auf diesem Weg erreicht werden. Ursache

für Arthrose ist ein Knorpelverschleiß in den Gelenken.

Der

Verschleiß in Hüft- und Kniegelenkführt zu Schmerzen und einer

Beeinträchtigung der Beweglichkeit. Oft ist das Gehen nur

eingeschränkt möglich, wodurch ein Teufelskreis in Gang gesetzt

wird, der die gesamte Lebensqualität beeinträchtigt. Professor Marco

Das ist Ärztlicher Direktor und Chefarzt der Klinik für

Diagnostische und Interventionelle Radiologie. Dr. Alexandros

Anastasiadis ist Chefarzt der Abteilung für Orthopädie und

Unfallchirurgie. Beide sind tätig am Helios Klinikum Duisburg in

Hamborn (St. Johannes) und in Hochfeld (Marienhospital).

Die

VHS bietet ebenfalls am Dienstag, 4. November, um 19.45 Uhr im

Stadtfenster an der Steinschen Gasse 26 in der Innenstadt einen

Vortrag zum Thema „Pflege – Möglichkeiten und Ansprüche“ für

Interessierte an. Referent Wolfgang Voßkamp ist Syndikusrechtsanwalt

und für einen großen Verband der Pflegebranche tätig. Er ist

Referent der Bundesgeschäftsführung und verfügt somit über

langjährige Erfahrung und große Expertise zu Pflegethemen.

Im Vortrag werden folgende Fragen aufgegriffen: „Wann übernimmt die

Pflegeversicherung anfallende Kosten? Was bezahlt die Krankenkasse?

Habe ich auch ohne einen Pflegegrad Anspruch auf Pflegeleistungen?

Worin liegt der Unterschied zwischen einem Pflegegrad und einer

Pflegestufe?“

Die Antragstellungen für Leistungen aus der

Pflegeversicherung sind komplex. Hier bekommen Sie erklärt, was

Sachleistungen sind, was unter dem Entlastungsbetrag zu verstehen

ist und wann Anspruch auf Leistungen wie die Tagespflege besteht.

Die Teilnahme kostet pro Vortrag fünf Euro. Anmeldungen sind online

über www.vhs-duisburg.de möglich. Alternativ kann man sich auch per

E-Mail an h.pieper@stadt-duisburg.de anmelden. Weitere Informationen

gibt es telefonisch unter 0203 283-984609.

Digitales Lernen, mehr Effizienz in der

Fahrausbildung und Transparenz bei Durchfallquoten weisen in die

richtige Richtung. Kritik an Reduzierung der Fahrzeit auf 25

Minuten.

Der TÜV-Verband begrüßt das Ziel des

Bundesverkehrsministeriums, den Führerscheinerwerb kostengünstiger

und moderner zu gestalten. „Bezahlbare Mobilität für alle, mehr

Transparenz bei Durchfallquoten, eine effizientere Fahrausbildung

und digitales Lernen auf der Höhe der Zeit sind Schritte in die

richtige Richtung“, sagt Richard Goebelt, Fachbereichsleiter

Fahrzeug und Mobilität beim TÜV-Verband. Kritisch sieht der

TÜV-Verband jedoch zentrale Vorschläge.

„Die geplante

Verkürzung der Fahrzeit bei der praktischen Fahrprüfung auf 25

Minuten wäre ein Rückschritt für die Fahranfängersicherheit“, sagt

Goebelt. „Die Prüfungsdauer muss so bemessen sein, dass eine

umfassende Beurteilung der Fahrkompetenz in einem immer komplexer

werdenden Verkehrsgeschehen möglich ist. Eine „Fahrprüfung light“,

bei der Effizienz vor Gründlichkeit steht, darf es nicht geben!“

Dies stünde im Widerspruch zu den im Jahr 2021 eingeführten

Qualitätsverbesserungen, die auf einer umfassenden

wissenschaftlichen Revision und der Beteiligung aller relevanten

Akteure beruhen. Zumal die Durchführung der Prüfung kaum Einfluss

auf die Gesamtkosten des Führerscheinerwerbs hat. Zudem fehlen aus

Sicht des TÜV-Verbands wichtige Maßnahmen.

Notwendig sind

schärfere Sanktionen, um gegen die stark zunehmende Zahl der

Täuschungsversuche in den Theorieprüfungen vorzugehen. Verbindliche

und bundesweit einheitliche Lernstandskontrollen, bevor

Fahrschüler:innen zur Prüfung zugelassen werden, würden die

Erfolgswahrscheinlichkeit erhöhen, das Prüfungssystem entlasten und

die Kosten für die Fahrschüler:innen senken.

Der TÜV-Verband

steht bereit, die Reform im Gesetzgebungsverfahren konstruktiv zu

begleiten – mit dem Ziel, Kosteneffizienz, Digitalisierung und

Verkehrssicherheit in Einklang zu bringen bzw. zu halten. Über den

TÜV-Verband: Als TÜV-Verband e.V. vertreten wir die politischen

Interessen der TÜV-Prüforganisationen und fördern den fachlichen

Austausch unserer Mitglieder.

Wir setzen uns für die

technische und digitale Sicherheit sowie die Nachhaltigkeit von

Fahrzeugen, Produkten, Anlagen und Dienstleistungen ein. Grundlage

dafür sind allgemeingültige Standards, unabhängige Prüfungen und

qualifizierte Weiterbildung. Unser Ziel ist es, das hohe Niveau der

technischen Sicherheit zu wahren, Vertrauen in die digitale Welt zu

schaffen und unsere Lebensgrundlagen zu erhalten. Dafür sind wir im

regelmäßigen Austausch mit Politik, Behörden, Medien, Unternehmen

und Verbraucher:innen.

Haushaltsverhandlungen:

Kinderrechte dürfen jetzt nicht in den Hintergrund rücken

Die Bundesregierung hat eine Bundesförderung für

Childhood-Häuser angekündigt – interdisziplinäre, kinderfreundliche

Anlaufstellen für Kinder, die Gewalt oder Missbrauch erfahren haben.

Entscheidend ist jetzt, dass diese Zusage konstruktiv umgesetzt

wird.

Symbolbild

Childhood-Haus im Koalitionsvertrag, generiert mit OpenAi

Symbolbild

Childhood-Haus im Koalitionsvertrag, generiert mit OpenAi

Die Haushaltsverhandlungen entscheiden in diesen Tagen darüber,

welche Prioritäten unsere Gesellschaft setzt. Wir möchten betonen:

Kinderrechte dürfen dabei nicht in den Hintergrund geraten. Mit den

Childhood-Häusern wird die Situation von Kindern, die Gewalt oder

Missbrauch erlebt haben, konkret verbessert: interdisziplinäre,

kinderfreundliche Anlaufstellen, die Schutz, Hilfen und eine Klärung

in Gerichtsverfahren koordiniert ermöglichen.

Orte, an denen

Betroffene altersgerecht und traumasensibel Hilfe finden und ihre

Kinderrechte gewahrt werden; intersektoral, über Systemgrenzen

hinweg und mit dem Kindeswohl stets im Mittelpunkt. Die

Bundesregierung hat eine Förderung von Childhood-Häusern angekündigt

– jetzt braucht es in den Haushaltsverhandlungen eine konstruktive

Umsetzung.

„Wir dürfen nicht zulassen, dass Kinderrechte in

schwierigen Haushaltszeiten nachrangig behandelt werden. Das

Childhood-Haus Konzept zeigt, dass Kinderschutz und Kinderrechte in

Verantwortungsgemeinschaft verwirklicht werden können, wenn Systeme

zusammenarbeiten. Es ist eine Investition in unsere Kinder Hier und

Heute und gleichzeitig in die Zukunft unserer Gesellschaft.“ – Dr.

Astrid Helling-Bakki, Geschäftsführung und Vorstand, World Childhood

Foundation Deutschland

Als Initiatorin des

Childhood-Haus-Konzepts in Deutschland begleitet und fördert die

World Childhood Foundation seit Jahren den Aufbau dieser Strukturen.

Wir sehen eine große Chance: durch eine nachhaltige Finanzierung

bundesweit Standards sichern, Kinder stärken und langfristig

erhebliche gesellschaftliche Kosten vermeiden.

Kurzpräsentation „Das Childhood-Haus Konzept“ – Überblick über

Struktur und Wirkung Positionspapier „Bundesförderung

Childhood-Häuser“ – konkrete Handlungsempfehlungen Broschüre „Vom

Europäischen Barnahus-Modell zum Childhood-Haus in Deutschland“

(Deutsches Jugendinstitut & World Childhood Foundation Deutschland)

– wissenschaftliche Hintergründe und Praxisbeispiele

Gewalt an Kindern in Deutschland.

Kurzpräsentation C...

• Deutschlandweite kinder-

und jugendpsychiatrische Studie kommt zum Schluss, dass

Kindesmisshandlungen, insbesondere körperliche Vernachlässigung weit

verbreitet sind (Witt et.al., 2016)

• 63.693 Verfahren zur

Einschätzung der Kindeswohlgefährdung (SGB 8a) mit bestätigter KWG

in 2023 (Statistisches Bundesamt, Statista 2024)

• In

Deutschland sterben ca. 3 Kinder pro Woche an den Folgen von Gewalt

• Statistisch gesehen sind 1 - 2 Kinder in jeder deutschen

Schulklasse von sexuellem Missbrauch betroffen (Mikado Studie)

•

Statistische Zahlen decken nur einen gewissen Teil ab → Hohe

Dunkelziffer: ca. 90% der Fälle werden nicht von Institutionen

wahrgenommen (Polizeiliche Kriminalstatistik; Kavemann/Lohstöter)

• Das Childhood-Haus ist ein interdisziplinäres, ambulantes

Zentrum für Kinder und Jugendliche, die Betroffene von körperlicher

und sexualisierter Gewalt (oder auch schwerer Vernachlässigung)

geworden sind

• Das innovative und interdisziplinäre Konzept des

Childhood-Hauses führt Kompetenzen zum Wohl betroffener Kinder und

Jugendlicher in einer Einheit zusammen

• Altersgerechtes und

kinderfreundliches Versorgungsangebot für Kinder und Jugendliche

• Medizinische/ forensische Untersuchung

• Polizeiliche/

richterliche Befragung

• Psychologische Beratung und

Unterstützung

• Sozialpädagogische Beratung und Betreuung

•

Inter-/transdisziplinäre Zusammenarbeit aller beteiligten

Professionen

• Ziel ist ein professioneller, trauma-informierter

Umgang mit Blick auf die Gesamtsituation des Kindes und

Gewährleistung fairer und kinderfreundlicher Verfahren, ohne die

Perspektive und Bedürfnisse des Kindes aus den Augen zu verlieren.

Deutscher Verein für bessere

Erwerbsintegration von Alleinerziehenden

Der

Deutsche Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V. zeigt in

seinen aktuellen Empfehlungen auf, welche Maßnahmen die

Erwerbsintegration von Alleinerziehenden im SGB II-Bezug fördern.

„Alleinerziehende sind weiterhin im Grundsicherungsbezug

überrepräsentiert. Häufig mangelt es aber nicht am Willen ihre

Familie eigenständig zu sichern, es scheitert an strukturellen

Hürden“, erklärt Dr. Irme Stetter-Karp, Präsidentin des Deutschen

Vereins für öffentliche und private Fürsorge e.V.

„Jobcenter,

Kommunen und Arbeitgeber brauchen eine gemeinsame Strategie, die

alle relevanten Lebenslagen Alleinerziehender einbezieht. Nur so

kann eine nachhaltige Erwerbsintegration gelingen.“

Der

Deutsche Verein erläutert in seinen neuen Empfehlungen, wie der

Vielzahl an Herausforderungen im Leben Alleinerziehender begegnet

und eine Erwerbsintegration ermöglicht werden kann. Eine zentrale

Rolle spielen dabei die Beratung und Unterstützung durch die

Jobcenter und sozialen Dienste anderer Träger. Eine frühzeitige

Beratung Alleinerziehender ermöglicht es, Hürden in ihren

Lebenssituationen zu begegnen und ein Vertrauensverhältnis

aufzubauen.

Die Jobcenter sollten Alleinerziehende auch dann

beraten, wenn eine Erwerbsintegration noch nicht möglich ist, z.B.

weil Kinder noch sehr klein sind. Sie können dann frühzeitig

zielgerichtete Maßnahmen vorbereiten, die sich an der individuellen

Situation ausrichten. Dies kann eine berufliche Weiterbildung sein,

ein Praktikum bei einem Arbeitgeber oder die direkte

Erwerbsintegration.

Damit Alleinerziehende eine

Erwerbstätigkeit aufnehmen können, müssen aber auch die

Rahmenbedingungen stimmen. Verlässliche Kinderbetreuung ist hierfür

genauso zentral, wie Vereinbarkeit und Familienfreundlichkeit bei

Arbeitgebenden. Auch zur Gestaltung dieser Rahmenbedingungen und

Zusammenarbeit der beteiligten Akteure gibt der Deutsche Verein

Empfehlungen.

Der Deutsche Verein sieht daher dem

angekündigten Gesetzentwurf zur Umgestaltung des Bürgergeldes zu

einer neuen Grundsicherung mit großem Interesse entgegen. Die

Regierungsfraktionen haben sich Anfang Oktober 2025 auf einige

Grundzüge hierzu verständigt. In dem Papier spricht sich die

Regierungskoalition u.a. dafür aus, dass Jobcenter zukünftig Eltern

mit Kindern bereits ab dem erst Lebensjahr mit dem Ziel einer

Integration beraten sollen. Hier wird alles auf die konkrete

gesetzliche Ausgestaltung ankommen.

Aus Sicht des Deutschen

Vereins ist es wichtig, dass Alleinerziehende auch mit kleinen

Kindern frühzeitig und gut im Jobcenter beraten werden, um die

individuell passende Hilfe und Förderung anzubieten und eine

dauerhafte Erwerbsintegration zu erreichen oder vorzubereiten.

Die Empfehlungen des Deutschen Vereins für öffentliche und private

Fürsorge e.V. zur Unterstützung von Alleinerziehenden im SGB

II-Bezug bei der Erwerbsintegration durch die Jobcenter sind unter

https://www.deutscher-verein.de/fileadmin/user_upload/dv/pdfs/Empfehlungen_Stellungnahmen/2025/DV-5-25_Erwerbsintegration_Alleinerziehender.pdf

abrufbar.

Von Gratis-Bus bis 200-Euro-Bußgeld –

Nahverkehr in Europa

Städtetrips sind im Herbst

besonders beliebt. Europas Metropolen lassen sich dabei am besten

mit Bus und Bahn erkunden – schnell, günstig, authentisch. Doch

Vorsicht: Auch wer es einfach nicht besser weiß, riskiert im Ausland

schon bei vermeintlich kleinen Fehlern sehr hohe Bußgelder. Die

Regeln unterscheiden sich von Land zu Land erheblich – und genau das

führt immer wieder zu Problemen, wie die Fälle zeigen, die beim

Europäischen Verbraucherzentrum (EVZ) Deutschland eingehen.

So abwechslungsreich wie die EU-Flaggen: Der öffentliche Nahverkehr

birgt einige Hürden. (Foto: KI-generiert)

Ein Beispiel aus

Rom: Eine deutsche Familie, kaum 24 Stunden in der Stadt, will nach

einem langen Tag zurück ins Hotel. Fahrkartenautomat an der

Haltestelle? Fehlanzeige. Also versucht der Vater online Tickets zu

kaufen – der Bus kommt aber schneller als gedacht. Einsteigen,

später zahlen, so der Plan. Doch im Bus gibt es keine Fahrkarten,

die App lädt zu langsam. Kaum schließen sich die Türen, steht der

Kontrolleur vor ihnen. Er spricht kein Englisch, der Vater zeigt den

offenen Ticketkauf auf dem Handy. Vergeblich: Am Ende muss die

Familie knapp 220 Euro sofort in bar bezahlen.

„Fälle wie

dieser erreichen uns regelmäßig“, sagt Karolina Wojtal, Juristin und

Co-Leiterin des Europäischen Verbraucherzentrums (EVZ). „Was zu

Hause selbstverständlich wirkt, kann im Ausland ganz anders geregelt

sein – auf die bekannten Abläufe sollte man sich nicht verlassen.

Und wer die Spielregeln nicht kennt, zahlt schnell drauf. Auch für

Touristen gibt es da meist keine Kulanz.“

Fallstricke im

Ausland: ein Überblick

1. Unterschiedliche „Währungen“

Mal ist

die Zeit, mal die Zone, mal die Distanz ausschlaggebend: In Athen

gilt das Ticket 90 Minuten, egal wie weit man fährt. In Madrid

richten sich Preise nach Zonen, in Amsterdam nach exakten

Kilometern. Und in Luxemburg? Da zahlt man gar nichts, denn dort ist

– abgesehen von der ersten Klasse – der gesamte ÖPNV kostenlos.

2. Ticketpflicht ohne Automaten

In vielen Städten sind

Fahrscheine nicht direkt im Bus oder der Metro erhältlich. In Rom

gibt es sie in Metrostationen, Tabakläden oder über Apps. Automaten

an Haltestellen fehlen oft. Auch in Athen oder Prag gilt: Tickets

müssen vorab gekauft werden, denn wer ohne Fahrschein einsteigt,

zahlt hohe Bußgelder.

3. Entwerten, sonst sieht der

Kontrolleur schwarz

In Italien und Österreich reicht es nicht,

ein Ticket zu besitzen – es muss vor Fahrtantritt entwertet werden.

In Wien hängen die Geräte vor allem an den Zugängen zur U-Bahn, in

Rom und Straßburg stehen sie direkt in Bussen oder an den

Tramhaltestellen. Wer diesen Schritt vergisst, fährt offiziell

„schwarz“.

4. Tap-in, Tap-out – aber wehe, man vergisst’s

In den Niederlanden gilt das landesweite Check-in/Check-out-System:

Wer beim Aussteigen vergisst auszuchecken, zahlt automatisch einen

pauschalen Tages-Höchstbetrag – bis zu 20 Euro im Zug und zwischen

vier und sechs Euro in Bus, Tram oder Metro.

5. Extra-Ticket

für Hund, Rad und Co.

Vierbeiner (außer Blindenhunde) brauchen in

Rom ein eigenes Ticket – anders als in vielen deutschen Städten, wo

zumindest kleine Tiere kostenlos mitfahren. In Helsinki dürfen

Fahrräder zwar mit in die Metro, aber nur außerhalb der Stoßzeiten.

Und in Barcelona sind E-Scooter im Nahverkehr komplett verboten. Für

Reisende mit Gepäck, Kinderwagen oder Rollstuhl gibt es in den

meisten Ländern eigene Regelungen, die aber nicht immer gut

ausgeschildert sind – hier lohnt sich ein Blick ins Kleingedruckte,

bevor man einsteigt.

Das sind nur einige Beispiele. Aber sie

zeigen deutlich, wie unterschiedlich Europäer Bus und Bahn nutzen.

„In der Regel ist es kein böser Wille, der Reisende in

Schwierigkeiten bringt,“ erklärt Wojtal. „sondern schlicht fehlende

Information. Doch am Bußgeld ändert das am Ende leider nichts. Ein

einziger vergessener Handgriff – und aus einer Zwei-Euro-Fahrt wird

eine dreistellige Forderung.“

Und dann?

Wer im

europäischen Nahverkehr ohne gültiges Ticket erwischt wird – ob aus

Versehen oder wegen fehlender Sprachkenntnisse – gilt trotzdem als

klassischer Schwarzfahrer. Da helfen auch gute Erklärungen nichts:

Das Bußgeld muss bezahlt werden. Da kann auch das EVZ nichts tun.

Anders kann es aussehen, wenn das Ticket eigentlich gültig war oder

technische Probleme den Kauf verhindert haben. In solchen Fällen

kann sich ein Einspruch durchaus lohnen – vorausgesetzt, man kann

den Ablauf belegen.

Damit es gar nicht erst so weit kommt,

drei Faustregeln:

- Vorher informieren und am besten ein paar

Minuten extra einplanen, um im Zweifel einen Mitarbeiter oder

Mitreisenden zu fragen.

- Dokumentieren wenn etwas schiefgeht,

Beweise sichern: Foto vom Ticket, vom Automaten oder von der

Fahrzeugnummer.

- Nachhaken: Ein erster Schritt sollte der

Kontakt zum Unternehmen selbst sein. Dort den Fall schildern und um

eine (Kulanz-)Lösung bitten. Führt das nicht zum Erfolg, bleibt zu

prüfen, ob das Unternehmen einer Schlichtungsstelle angeschlossen

ist. Eine Übersicht gibt es hier: Streitbeilegungsstellen -

Europäische Kommission.

Viele Reisende gehen davon aus, dass

die EU-Fahrgastrechte auch im Nahverkehr greifen – doch das stimmt

nur sehr eingeschränkt. Bei Busfahrten gelten sie erst ab 250

Kilometern, und bei Zügen können die Mitgliedstaaten zahlreiche

Ausnahmen machen. In der Praxis zählt deshalb fast immer das, was in

den AGB der Verkehrsbetriebe steht – auch wenn nicht alles darin

automatisch rechtlich haltbar sein muss.

„Gut vorbereitet

reist es sich entspannter“, sagt Wojtal. „Auf dem heimischen Sofa –

ohne Zeitdruck und mit stabiler Internetverbindung findet man

Antworten am einfachsten. Und manchmal trennt schon die

Übersetzungsfunktion im Browser den Fahrschein vom Bußgeld.“

VHS-Bildungsurlaub in den

Herbstferien: Seminar „Grenzen setzen für

ein ausgewogenes Leben!“

In

einem fünftägigen VHS-Seminar vom 20. bis

24. Oktober, jeweils von 9 bis 16.30 Uhr im

Stadtfenster an der Steinschen Gasse 26 in

der Innenstadt lernen Teilnehmende eigene

Grenzen zu erkennen und zu wahren, um

gesunde Beziehungen zu anderen aufbauen zu

können. Praktische Übungen und theoretischer

Input sollen die Teilnehmenden für

physische, mentale, emotionale und soziale

Grenzen sensibilisieren.

Das

Teilnahmeentgelt beträgt 210 Euro und kann

unter bestimmten Bedingungen ermäßigt

werden. Dieses Seminar ist nach dem

Arbeitnehmerweiterbildungsgesetz von NRW

anerkannt, sodass die meisten Arbeitnehmer

dafür fünf Tage Sonderurlaub beantragen

können. Weiterführende Informationen gibt es

bei Ilona Lendermann von der VHS unter

(0203) 283-984603 oder per E-Mail an

i.lendermann@stadtduisburg.de.

Rottweiler Mädchenchor singt in der Salvatorkirche

Der Kammerchor des Mädchenchors Rottweil ist am

Sonntag, 26. Oktober 2025 um 11.15 Uhr in der Duisburger

Salvatorkirche zu erleben. Unter der Leitung von Andreas Puttkammer

begeistert das 16-köpfige Vokalensemble - begleitet von der

Pianistin Gerlinde Puttkammer - mit einem facettenreichen Programm.

In der Matinee erklingt geistliche Chormusik aus Barock und

Romantik von J.S. Bach, Schein, Hammerschmidt sowie Mendelssohn

Bartholdy bis hin zu weltlichem Repertoire aus Pop und Jazz. Der

Eintritt ist frei, Spenden sind gerne gesehen.

Zuvor gestaltet das

Ensemble den Gottesdienst um 10 Uhr musikalisch mit. Zusatzinfos zum

Mädchenchor Rottweil: Zahlreiche Workshops und Projekte mit

professionellen Ensembles wie den legendären Wise Guys, dem

renommierten Vokalensemble „amarcord“ und der Hochschule für Musik

Trossingen tragen wesentlich zum breiten Repertoire von Barock bis

Romantik und Pop bis Jazz sowie zur Stilsicherheit und zum hohen

Niveau des 2008 gegründeten Chors bei.

Die jährlichen

Tourneen, die den Chor u.a. nach Franken, Thüringen, ins Rheinland

und bis nach Bremen und Hamburg führten, sorgen für Zusammenhalt,

Sensibilität und den charakteristischen reinen, hellen und warmen

Chorklang des Ensembles. Neben unzähligen Konzerten in großen und

kleinen Kirchen prägen auch facettenreiche CD- und Fernsehaufnahmen

sowie verschiedene Musikvideos die künstlerische Arbeit des

Mädchenchors aus der ältesten Stadt Baden-Württembergs. Auf seiner

aktuellen Herbst-Tour gestaltet der Mädchenchor Rottweil

Gottesdienste und Konzerte in Emmerich und Kevelaer, Duisburg und

Düsseldorf.

(Foto: www.maedchenchor-rottweil.de)

Nacht der Lichter in Salvator

Am 26. Oktober lädt eine stimmungsvolle Atmosphäre zum Innehalten in

der Salvatorkirche ein, denn in dem Gotteshaus neben dem Rathaus

beginnt im 18 Uhr die „Nacht der Lichter“. Besucherinnen und

Besucher erleben eine musikalische Andacht, bei der schöne

Taizé-Lieder, ansprechende Texte und Gebete einander abwechseln.

Die Musik interpretieren Musikerinnen und Musiker aus einem

Blockflötenensemble, einem Posaunenchor und Chören der Gemeinde

Hochfeld-Neudorf unter der Gesamtleitung von Heiner Lüger. Infos zum

Gotteshaus gibt es unter

www.salvatorkirche.de.

Walzerfieber und Operettenträume in der Marienkirche Duisburg

In der Reihe „Musik am Marientor“ steht als nächstes

der 200ste Geburtstag von Johann Strauss an und die Erato-Akademie

feiert ihn mit dem Konzert „Walzerfieber und Operettenträume“: Ein

Salonorchester mit überwiegend jungen Musikerinnen und Musikern

spürt am 26. Oktober um 17 Uhr in Marienkirche in der Innenstadt an

der Josef-Kiefer-Str. der Sinnlichkeit des Wiener Walzers in „An der

schönen blauen Donau“, „Rosen aus dem Süden“ und „Wiener Blut“ nach.

Nicht fehlen dürfen bei diesem Konzert Höhepunkte aus

Strauss‘ erfolgreichen Operetten wie der „Fledermaus,“ dem

„Zigeunerbaron“ und der „Nacht in Venedig“. Für vokalen Glanz sorgen

die bekannte Sopranistin Alexandra von der Weth sowie der junge

Bariton Jungsung Jeon. Tonio Schibel spielt Violine und hat die

Leitung. Karten zu 18 Euro gibt es an der Abendkasse, vorab im Netz

unter www.eratoakademie.de. Infos zum Gotteshaus gibt es unter

www.ekadu.de.

Pfarrerin Dörthe Lahann am Service-Telefon

der evangelischen Kirche

„Zu welcher Gemeinde gehöre

ich?“ oder „Wie kann ich in die Kirche eintreten?“ oder „Holt die

Diakonie auch Möbel ab?“: Antworten auf Fragen dieser Art erhalten

Anrufende beim kostenfreien Servicetelefon der evangelischen Kirche

in Duisburg.

Es ist unter der Rufnummer 0800 / 12131213 auch

immer montags von 18 bis 20 Uhr besetzt, und dann geben Pfarrerinnen

und Pfarrer Antworten auf Fragen rund um die kirchliche Arbeit und

haben als Seelsorgende ein offenes Ohr für Sorgen und Nöte. Das

Service-Telefon ist am Montag, 20. Oktober 2025 von

Krankenhauspfarrerin Dörthe Lahann besetzt.

Weltstatistiktag

* Breite Basis an

Datenmeldungen entscheidend für hohe Datenqualität.

*

Statistische Ergebnisse wichtige Grundlage für die Demokratie.

*

Bürokratiekosten durch Statistik bei unter 1 %.

Täglich

lesen und hören wir Daten und Fakten: Inflation,

Bevölkerungswachstum, Kita-Plätze, Rezession und vieles mehr. Doch

wo kommen diese Daten eigentlich her? Mehr als 300 Statistiken pro

Jahr erstellt der Landesbetrieb Information und Technik

Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) als Statistisches Landesamt des

bevölkerungsreichsten Bundeslandes nach gesetzlichen Vorgaben.

Statistisches Landesamt dankt allen Auskunftgebenden

Anlässlich des Weltstatistiktags am 20. Oktober 2025 dankt das

Statistische Landesamt den Bürgerinnen und Bürgern, Unternehmen

sowie weiteren Institutionen und Einrichtungen, die ihre Daten

übermitteln: „Für unsere hohe Datenqualität sind die

Auskunftgebenden ganz entscheidend. Sie übermitteln uns ihre Daten,

auf die dann die Statistiken aufbauen. Es ist sehr wichtig, dass wir

vollständige und wahrheitsgemäße Antworten erhalten.”, erklärt Dr.

Sylvia Zühlke als Leiterin des Statistischen Landesamts.

Die

Datenmeldungen werden auf Basis wissenschaftlicher Methoden

nachvollziehbar bearbeitet. „Damit stärken wir das Vertrauen in

öffentliche, demokratische Prozesse.” Neutralität und Objektivität

sichern zuverlässige Fakten „Wir erheben und veröffentlichen

Statistiken unabhängig von politischem oder wirtschaftlichem

Interesse oder Beeinflussung.”, erläutert Dr. Sylvia Zühlke.

„Unsere Daten stellen zuverlässig Fakten dar. Mit diesen Fakten

können Informationen überprüft und falsche Behauptungen widerlegt

werden. Die Daten der amtlichen Statistik sind eine wichtige Basis

wirtschaftlicher und politischer Entscheidungen, die das Leben aller

Bürgerinnen und Bürger in Nordrhein-Westfalen beeinflussen. Damit

liefern wir eine wichtige Grundlage für unsere Demokratie.”

Aufwand für Auskunftgebende soll weiter reduziert werden Den Aufwand

für die Teilnahme an den Statistiken überwacht das Statistische

Landesamt systematisch und hat sich verpflichtet, diesen auf das für

die Qualität der Daten notwendige Minimum zu beschränken.

„Wir sehen die Belastung durch die Datenmeldung. Doch der Aufwand

ist in den letzten 20 Jahren deutlich gesunken.”, sagt Dr. Sylvia

Zühlke. Weniger als ein Prozent der gesamten Bürokratiekosten der

Unternehmen entfällt auf das Ausfüllen statistischer Erhebungsbögen,

zeigt das Belastungsbarometer für Bürokratiekosten.

„Für

eine weitere Entlastung der Unternehmen sowie die Vereinfachung der

Meldungen durch Bürgerinnen und Bürger arbeiten wir an KI-Lösungen

und prüfen im Sinne des Once-Only-Prinzips, wo wir verstärkt bereits

vorhandene Verwaltungsdaten nutzen können.” (IT.NRW)

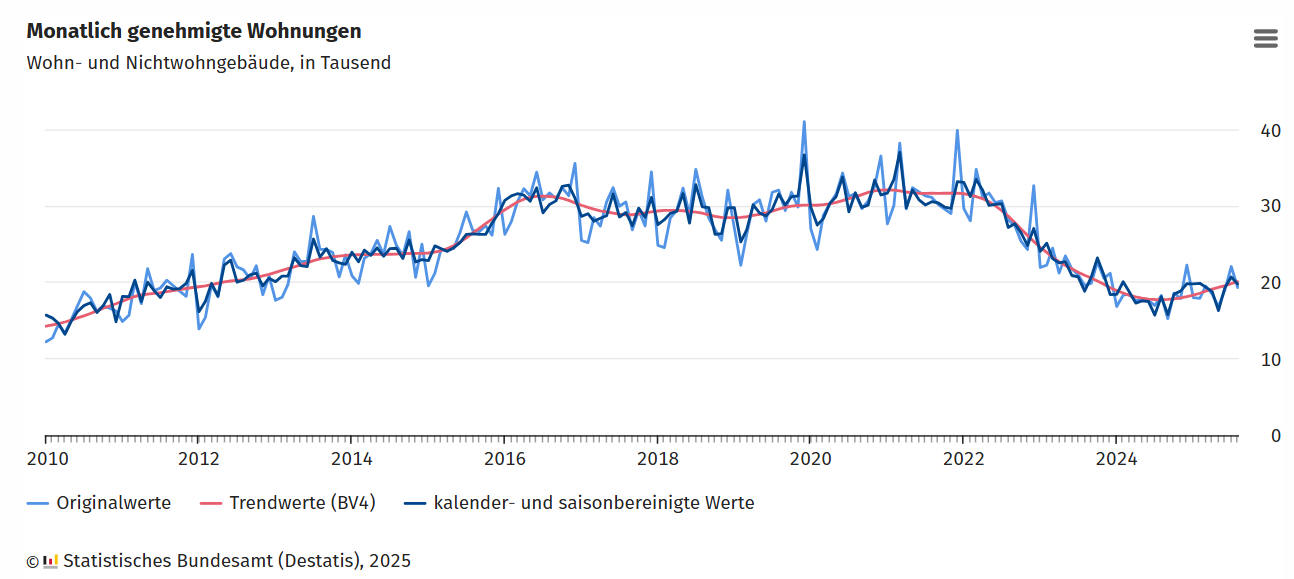

Baugenehmigungen für Wohnungen im August 2025: +5,7 %

zum Vorjahresmonat

+7,6 % bei Wohngebäuden

insgesamt

+15,5 % bei Einfamilienhäusern

-5,3 % bei

Zweifamilienhäusern

+4,9 % bei Mehrfamilienhäusern

Im

August 2025 wurde in Deutschland der Bau von 19 300 Wohnungen

genehmigt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, waren

das 5,7 % oder 1 000 Baugenehmigungen mehr als im August 2024. Dabei

stieg die Zahl der genehmigten Wohnungen im Neubau um 5,2 % oder 800

auf 15 800. Die Zahl genehmigter Wohnungen, die durch den Umbau

bestehender Gebäude entstehen, stieg gegenüber dem Vorjahresmonat um

8,0 % oder 300 auf 3 500.

Januar bis August 2025: Aufwärtstrend bei Einfamilienhäusern hält an

Im Zeitraum von Januar bis August 2025 wurde deutschlandweit der

Bau von 151 200 Wohnungen in neuen sowie bereits bestehenden

Gebäuden genehmigt. Das waren 6,5 % oder 9 300 Wohnungen mehr als

von Januar bis August 2024.

In neu zu errichtenden

Wohngebäuden wurden von Januar bis August 2025 insgesamt 122 000

Wohnungen genehmigt, das waren 7,6 % oder 8 600 Neubauwohnungen mehr

als im Vorjahreszeitraum. Dabei stieg die Zahl der Baugenehmigungen

für Einfamilienhäuser um 15,5 % (+3 900) auf 29 300.

Bei den

Zweifamilienhäusern sank die Zahl genehmigter Wohnungen um 5,3 %

(-500) auf 8 200. In Mehrfamilienhäusern, der zahlenmäßig stärksten

Gebäudeart, genehmigten die Bauaufsichtsbehörden 79 100

Neubauwohnungen. Das war einen Anstieg um 4,9 % (+3 700) gegenüber

dem Vorjahreszeitraum.

In neu zu errichtenden

Nichtwohngebäuden wurden von Januar bis August 2025 insgesamt 2 800

Wohnungen (zum Beispiel Hausmeisterwohnungen) genehmigt (-18,5 %;

-600). Als Umbaumaßnahme in bestehenden Wohn- und Nichtwohngebäuden

wurden von Januar bis August 2025 insgesamt 26 400 Wohnungen

genehmigt, das waren 5,2 % oder 1 300 Wohnungen mehr als im gleichen

Zeitraum des Jahres 2024.