|

'Tagesaktuell' - Redaktion Harald Jeschke | Sonderseiten |

• Sitemap •

Archiv

• 47. Kalenderwoche:

17. November

•

Baustellen •

DVG-Umleitung •

Bahn-VRR

Dienstag, 18. November 2025

Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen:

Brötchentütenaktion 2025 -Respekt, Vertrauen und

Liebe: Aller guten Dinge sind drei!

Die

Frauenberatungsstelle Duisburg macht sich mit neuen Kolleginnen

stark gegen Gewalt an Frauen. „Gewalt an Frauen ist keine

Privatsache – sie betrifft uns alle und gehört in die Mitte der

Gesellschaft“, sagt Pia Petermann, neue Mitarbeiterin der

Frauenberatungsstelle Duisburg.

„Und was ist näher an der

Mitte der Gesellschaft, als beim Brötchenkauf darüber zu sprechen?“,

ergänzt ihre neue Kollegin Lea Dietrich. Seit Oktober 2025

verstärken Petermann und Dietrich das nun fünfköpfige Team mit viel

Herz und Engagement in der Frauenberatungsstelle in Duisburg.

Am 25. November, dem Internationalen Tag gegen Gewalt an

Frauen, startet erneut die Brötchentütenaktion:

In den

Bäckereien von Bolten und Agethen werden Tüten mit der Aufschrift

„Aller guten Dinge sind drei: Respekt, Vertrauen, Liebe“ ausgegeben.

Auf der Rückseite finden sich Kontaktadressen regionaler und

überregionaler Hilfsangebote, an die sich betroffene Frauen wenden

können.

Mit dieser Aktion setzt die Frauenberatungsstelle ein

deutliches Zeichen: Für ein Miteinander und gegen Isolation und

Gewalt.

Am 25. November sind die Mitarbeiterinnen der

Beratungsstelle von 11:00 bis 13:00 Uhr vor der Bäckerei Bolten in

der Königstraße 36 anzutreffen. Dort informieren sie über

Hilfsangebote und verteilen Brötchen, die von den Bäckereien

gespendet werden. Zudem laden sie Passant:innen zu einer

Glücksradaktion ein.

Neben solchen öffentlichen Aktionen

bietet die Frauenberatungsstelle kostenfreie, vertrauliche und auf

Wunsch anonyme Beratungen für Frauen an, die Gewalt erfahren oder

erlebt haben. Gleichzeitig engagiert sich das Team in der

Prävention: In Schulen, Einrichtungen und Betrieben sprechen die

Mitarbeiter:innen über Rollenbilder, Grenzen und Wege aus

Gewaltbeziehungen.

„Wir wollen ins Gespräch kommen,

Aufmerksamkeit schaffen und Mut machen“, sagt Determann, die die

Brötchentütenaktion seit mehreren Jahren organisiert. „Jede dritte

Frau erlebt im Laufe ihres Lebens (sexualisierte) Gewalt. Dieses

Thema gehört nicht der Scham oder dem Schweigen – es gehört in die

Öffentlichkeit.

Mit der Aktion zeigt die Frauenberatungsstelle:

Ein sicheres Zuhause und ein Leben ohne Gewalt sind keine

Selbstverständlichkeit – aber ein Recht und unsere gemeinsame

Verantwortung.

Skywalk im RheinPark fertiggestellt

Der

RheinPark hat ein neues Wahrzeichen: Der Skywalk ist fertiggestellt.

Mit der filigranen Stahlkonstruktion ist ein markanter

Aussichtspunkt entstanden, der den Besucherinnen und Besuchern

künftig eindrucksvolle Perspektiven auf den Rhein und das Duisburger

Stadtgebiet eröffnet. Die Wirtschaftsbetriebe Duisburg (WBD) haben

das Projekt im Rahmen der Arbeiten zur Internationalen

Gartenausstellung (IGA) Metropole Ruhr 2027 umgesetzt. Die Plattform

liegt westlich der bekannten Erzbunkerwand an der Skateanlage des

RheinParks und ist über eine rund 27 Meter lange Brückenkonstruktion

erreichbar. In etwa neun Metern Höhe bietet sie auf einer Fläche von

rund 400 Quadratmetern – etwa 50 Meter lang und 8 Meter breit –

großzügig Platz zum Verweilen und Genießen des Panoramas.

Für

den Bau kam verzinkter, besonders robuster Stahl zum Einsatz, der

den Witterungsbedingungen am Rhein dauerhaft standhält. Der

Bodenbelag ist rutschfest ausgeführt, um auch bei Regen und Nässe

ein sicheres Begehen zu ermöglichen. Der Zugangssteg weist eine

sanfte Steigung von maximal sechs Prozent auf – damit bleibt der

Skywalk vollständig barrierefrei und für alle gut erreichbar. Die

Plattform ruht auf mehreren massiven Einzelfundamenten, die speziell

für die besonderen Bodenverhältnisse des ehemaligen Industrieareals

entwickelt wurden. Sie tragen die gesamte Konstruktion und sorgen

für Stabilität, auch bei hohen Besucherzahlen und Windbelastungen.

Die Tragwerksplanung wurde exakt auf diese Anforderungen abgestimmt,

um den Skywalk langlebig, sicher und wartungsarm zu gestalten.

Skywalk im RheinPark: Stimmungsvoller Anziehungspunkt

Ab 2027 wird die Plattform nachts sanft illuminiert und so zu einem

stimmungsvollen Anziehungspunkt – auch nach Sonnenuntergang.

Der

Skywalk ist ein zentrales Element der IGA 2027 im RheinPark. Er

steht symbolisch für den Wandel des Areals vom industriell geprägten

Standort hin zu einem modernen, offenen und erlebbaren Stadtraum am

Wasser.

Nach Fertigstellung der Aussichtsplattform erfolgen

nun die Arbeiten an der Zuwegung. Besucherinnen und Besucher müssen

sich noch ein wenig in Geduld üben, um die neue Aussicht genießen zu

können. Der RheinPark wird erst zur Internationalen Gartenschau 2027

ab dem 23. April 2027 wieder zugänglich sein.

Der Skywalk auf der Bunkergalerie ermöglicht zur IGA 2027 neue

Ausblicke auf den Rhein. Foto: wbd/Adria Chodkowski

EU-Kommission begrüßt Einigung auf

EU-Haushalt für 2026

Die Europäische Kommission begrüßt

die Einigung zwischen Europäischem Parlament und den EU-Staaten auf

den EU-Jahreshaushalt für 2026. Haushaltskommissar Piotr

Serafin sagte: „Die rechtzeitige Einigung zwischen den beiden

gesetzgebenden Organen gewährleistet die Vorhersehbarkeit eines

EU-Haushalts, mit dem die gemeinsamen politischen Prioritäten der

Union weiter vorangebracht werden.“

Knapp 193 Milliarden

Euro

Das Budget wird sich auf insgesamt 192,77 Milliarden Euro

belaufen. Es ist Teil des Finanzrahmens von 2021 bis 2027.

Schwerpunkte sind die stabile und vorhersehbare Finanzierung der

Ukraine über die Ukraine-Fazilität, eine Aufstockung der Mittel für

humanitäre Hilfe und Nachbarschaftspolitik sowie für Sicherheit und

Verteidigung.

Haushaltskommissar Serafin sagte: „Dieses

Haushaltsverfahren hat gezeigt, dass wir durch Zusammenarbeit auf

kosteneffizientere Weise mehr erreichen können. Wir haben mehr in

externe Sicherheit, Verteidigung, Innovation, aber auch in Programme

investiert, die unseren Bürgerinnen und Bürgern, Studierenden und

Landwirten unmittelbar zugutekommen.“

Geld fließt zurück in

die Mitgliedsstaaten

Größte Posten sind wie in den vergangenen

Jahren auch die Bereiche „Zusammenhalt, Resilienz und Werte“ mit

etwa 72 Milliarden Euro und „Natürliche Ressourcen und Umwelt“ mit

etwa 57 Milliarden Euro.

Im Bereich „Zusammenhalt,

Resilienz und Werte“ sind beispielsweise die Regionalfonds

enthalten, mit denen die EU regionale Projekte in den

Mitgliedsstaaten stärkt. Der Bereich „Natürliche Ressourcen und

Umwelt“ beinhaltet vor allem die Zahlungen an Europas Landwirtinnen

und Landwirte.

Nächste Schritte

Der Jahreshaushaltsplan

für 2026 sollte nun vom Rat der Europäischen Union und vom

Europäischen Parlament förmlich angenommen werden. Die Abstimmung im

Plenum, mit der das Verfahren abgeschlossen wird, ist derzeit für

den 26. November 2025 geplant.

Sören Link eröffnet Live-Escape Room zum Thema Flucht und

Migration

Die Kindernothilfe lädt heute um 1130 Uhr zur

Eröffnung des Live-Escape Rooms "Unbekanntes Unbehagen" ein, der vom

18. November bis zum 17. Dezember in der Geschäftsstelle in Duisburg

(Düsseldorfer Landstraße 180 47249 Duisburg) Station macht.

Im Escape Room wandern die Spielenden in die Republik Fremdistan aus

und erfahren, wie es sich anfühlt, wenn plötzlich alles fremd ist.

Ein unvergessliches Erlebnis, das weit über das Spiel hinaus

nachwirkt! Über Geflüchtete wird viel gesprochen - mit ihnen aber

oft nicht. Der Live-Escape Room "Unbekanntes Unbehagen" wurde von

der Flüchtlingshilfe Bonn gemeinsam mit jungen Geflüchteten

entwickelt und soll den Spielenden vermitteln, wie es ist, plötzlich

einen Alltag zu erleben, in dem alles fremd ist.

Das Ziel:

Mehr Verständnis und Empathie füreinander in unserer Gesellschaft

wecken. Bei der Eröffnung gibt ein ganz besonderes Team alles, um

die Herausforderungen im Escape Room zu meistern: Duisburgs

Oberbürgermeister Sören Link spielt gemeinsam mit Katrin Weidemann

(CEO Kindernothilfe) und Carsten Montag (CPO Kindernothilfe).

Unterstützt werden sie von David (16) und Kira (16) vom

Kindernothilfe-Jugendrat.

Bundesweiter Vorlesetag

mit Oberbürgermeister Sören Link in der Zentralbibliothek

Zum Bundesweiten Vorlesetag am Freitag, 21. November, ab 15.30

Uhr findet in der Zentralbibliothek an der Steinschen Gasse 26 in

der Stadtmitte ein ganz besonderes Vorlese-Event für Kinder ab sechs

Jahren statt: Oberbürgermeister Sören Link lässt es sich nicht

nehmen auch in diesem Jahr in der Kinder- und Jugendbibliothek

vorzulesen. Die Stadtbibliothek engagiert sich in allen Stadtteilen

das gesamte Jahr über für das Lesen und Vorlesen.

Vorlesepatinnen und Vorlesepaten arbeiten ehrenamtlich und mit

ganzem Herzen für die Leseförderung. Darüber hinaus unterstützen

auch zahlreiche Künstlerinnen und Künstler sowie Autorinnen und

Autoren dabei, die Sprach- und Lesefähigkeiten von Kindern und

Jugendlichen zu stärken.

Der Eintritt ist frei. Eine

Anmeldung ist online auf www.stadtbibliothekduisburg.de unter

„Veranstaltungen“ möglich. Fragen beantwortet das Team der

Bibliothek gerne persönlich oder telefonisch unter 0203 283-4218.

Die Servicezeiten sind montags von 13 bis 19 Uhr, dienstags bis

freitags von 11 bis 19 Uhr sowie samstags von 11 bis 16 Uhr.

Zum internationalen Vorlesetag liest Oberbürgermeister Sören Link

zwei vierten Klassen der GGS Böhmerstraße in der Stadtbibliothek

vor. Foto: Tanja Pickartz / Stadt Duisburg

Realitätsnahe Simulationen: RVR gibt Startschuss für Verkehrsmodell

"ruhrMobil"

Der Regionalverband Ruhr (RVR) hat jetzt im

Rahmen des "planer:in_netzwerk" offiziell den Startschuss für das

neue Verkehrsmodell „ruhrMobil“ gegeben. Dieses ermöglicht, den

täglichen Verkehr im Ruhrgebiet realitätsnah zu simulieren und die

Wirkung geplanter verkehrlicher Maßnahmen zu bewerten. Ab 2026 soll

das Informationssystem ruhrMobil in einer Testphase für regionale

und kommunale Projekte zum Einsatz kommen.

"Wir freuen uns,

interessierten Kommunen ein Werkzeug anbieten zu können, mit dem das

Mobilitätsverhalten von rund fünf Millionen Einwohnerinnen und

Einwohnern im Ruhrgebiet analysiert und prognostiziert werden kann",

erklärt Stefan Kuczera, RVR-Beigeordneter für Regionale Planung und

Entwicklung. Das ruhrMobil bildet sämtliche Verkehrsträger ab:

motorisierten Individualverkehr, öffentlichen Nahverkehr, Rad- und

Fußverkehr sowie den straßengebundenen Wirtschaftsverkehr.

Dadurch lassen sich sowohl Pendlerströme als auch Lieferverkehre

umfassend darstellen. Auch intermodale – mit unterschiedlichen

Verkehrsträgern zurückgelegte – Wege, Regelungen für den ruhenden

Verkehr und Veränderungen in der kommunalen Flächennutzung können

berücksichtigt werden. Für eine besonders realitätsnahe Simulation

wird die Bevölkerung anhand verschiedener soziodemographischer

Merkmale nachgebildet.

Die Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer – im Modell als

Agenten dargestellt – folgen individuellen Tagesabläufen und wählen

dabei jeweils das für sie passende Verkehrsmittel. So können

beispielsweise typische Pendelrouten oder Wegeketten mit

Zwischenstopps untersucht werden. Das Modell basiert auf der

international etablierten Open-Source-Software MATSim.

Für

den Einsatz im Ruhrgebiet wurden zusätzliche Module entwickelt.

Aufgebaut wurde die Anwendung durch die TU Berlin in enger

Zusammenarbeit mit dem RVR; Ergänzungen kamen von der Bergischen

Universität Wuppertal. Die Entwicklung wurde zudem durch den

Arbeitskreis Verkehrsdaten und -modelle beim RVR begleitet. idr

Infos:

http://www.rvr.ruhr/themen/mobilitaet/verkehrsmodell-ruhr

Rechtsanspruch auf Ganztagsförderung -

Ausgangsbedingungen für mehr Chancengleichheit

Kurz vor

Inkraftreten des Rechtsanspruchs auf Ganztagsförderung im

Grundschulalter zum Schuljahr 2026/27 ist Deutschland von der

flächendeckenden Zugänglichkeit von Ganztagsangeboten noch weit

entfernt. Der soeben erschienene IAQ-Report der Universität

Duisburg-Essen bündelt die Ausgangsbedingungen für eine erfolgreiche

Umsetzung des Rechtsanspruchs.

Das Team um Prof. Dr. Sybille

Stöbe-Blossey hat darin außerdem die aktuelle Lage analysiert. Der

Ausbau der Ganztagsförderung an Grundschulen verfolgt ein politisch

essentielles Ziel: die Verbesserung der Chancengleichheit im

Bildungssystem. Bereits 2021 wurde ein ab dem Schuljahr 2026/27

geltender Rechtsanspruch auf Ganztagsförderung beschlossen.

Damit verbunden ist das Ziel, allen Kindern im Rahmen des

Ganztagsangebots zusätzliche Bildungs- und Förderangebote zu

ermöglichen. Nicht zuletzt für Kinder, die in schwierigen

Rahmenbedingungen aufwachsen, sollen sich so bessere Chancen auf

Bildung und gesellschaftliche Teilhabe ergeben. Dazu sind Konzepte

erforderlich, die Lernen, Freizeit und individuelle Förderung

verbinden.

Ein Fokus sollte dabei auf sozialen Kompetenzen,

Sprachförderung und kindgerechter Beteiligung liegen, so die

Wissenschaftlerinnen der IAQ-Forschungsabteilung Bildung,

Entwicklung, Soziale Teilhabe (BEST) unter der Leitung von Prof. Dr.

Sybille Stöbe-Blossey im aktuellen IAQ-Report. „Am besten lassen

sich solche Angebote durch eine kommunal koordinierte Zusammenarbeit

zwischen Schule und Trägern der Kinder- und Jugendhilfe

realisieren“, erläutert Stöbe-Blossey.

Bislang nehmen Kinder

aus bildungsbenachteiligten Familien, die mit Blick auf bessere

Bildungschancen in besonderem Maße eine Förderung benötigen,

unterdurchschnittlich oft an Ganztagsangeboten teil. Hier verweisen

die Forscherinnen auf aktuelle Auswertungen der

Kinderbetreuungsstudien (KiBS) des Deutschen Jugendinstituts (DJI),

die im Rahmen einer

Studie für

das Deutsche Institut für Sozialpolitikforschung (DIFIS)*

durchgeführt wurden. Besonders benachteiligt sind demnach Kinder aus

Familien, in denen die Eltern einen niedrigen Bildungsstand haben

oder die Betreuungskosten nicht tragen können.

Fazit: „Die

bildungs- und sozialpolitischen Potenziale der Ganztagsförderung

können nur ausgeschöpft werden, wenn es Angebote gibt, die allen

Kindern den Zugang zu einer kooperativen Förderung ermöglichen. Die

Voraussetzung dafür ist eine finanzielle Förderung, die einen

bedarfsdeckenden Ausbau ermöglicht und die sowohl soziale als auch

kommunale Ungleichheiten berücksichtigt“, erläutert Prof. Dr.

Sybille Stöbe-Blossey.

Am Montag, 24.11.2025 diskutieren

Prof. Dr. Sybille Stöbe-Blossey und Iris Nieding im Rahmen der

Onlineveranstaltung „IAQ debattiert“ u.a. mit Beteiligten aus dem

Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend

(BMBFSFJ) und aus der kommunalen Praxis die Frage, wie eine

kindorientierte und sozialräumlich verankerte Förderung an

Ganztagsschulen in Kooperation zwischen Schule, Trägern der Kinder-

und Jugendhilfe und kommunalen Akteuren gelingen kann – und welche

Rahmenbedingungen dafür notwendig sind.

* Neimanns, Erik und

Antonella Faggin. 2025. Zugangshürden zu Betreuung im Kita- und

Grundschulalter trotz Rechtsanspruch. DIFIS-Studie 2025-05.

Duisburg, Bremen: Deutsches Institut für Interdisziplinäre

Sozialpolitikforschung. Weitere Informationen: Sybille

Stöbe-Blossey, Stella Glaser, Iris Nieding, Corin Wimmers, 2025:

Ganztagsförderung an Grundschulen: Ein bildungs- und

sozialpolitisches Konzept für mehr Chancengleichheit? Duisburg:

Inst. Arbeit und Qualifikation.

IAQ-Report 2025-11.

Vorlesen, Mitmachen,

Basteln: Winter- und Nikolausgeschichten in der Rumelner Bibliothek

Die Bibliothek in Rumeln-Kaldenhausen, Schulallee 11,

lädt Kinder ab sieben Jahren zu einer gemütlichen Mitmach-Aktion in

der Vorweihnachtszeit ein. Am Dienstag, 18. November, dreht sich von

16 bis 17 Uhr alles um Winterund Nikolausgeschichten. Gemeinsam wird

gelesen, gelauscht und gelacht – mit schönen Geschichten, die Lust

aufs Lesen machen. Im Anschluss gibt es passend zum Thema eine

Bastelaktion.

Die Veranstaltung richtet sich an Kinder, die

Freude am Lesen und Basteln haben. Sie ist eine schöne Gelegenheit,

spielerisch das Lesen zu üben und dabei neue Geschichtenwelten zu

entdecken. Die Teilnahme ist kostenlos, um Anmeldung auf

www.stadtbibliothekduisburg.de (unter „Veranstaltungen“) wird

gebeten.

Fragen beantwortet das Team der Bibliothek gerne

persönlich oder telefonisch unter 02151 41908158. Die Öffnungszeiten

sind dienstags bis freitags von 10.30 bis 13 und 14 bis 18 Uhr,

sowie samstags von 10 bis 13 Uhr.

Europäischer

Gipfel zur digitalen Souveränität: Studie: Öffentliche Förderung für

Entwicklung offener, freier Software kann funktionieren

Freie Software ist das Rückgrat der digitalen Infrastruktur. Eine

Gesellschaft, die sich nicht von einzelnen Konzernen und

undurchschaubaren Technologien aus anderen Ländern abhängig machen

will, sollte ihre Entwicklung unterstützen. Das kann auch über

öffentliche Förderung funktionieren, zeigt eine neue, von der

Hans-Böckler-Stiftung geförderte Studie*.

Die

Wissenschaftler haben beispielhaft die Arbeit der deutschen

Sovereign Tech Agency (STA) untersucht. Open-Source-Software ist

auch ein Thema auf dem Europäischen Gipfel zur digitalen

Souveränität, der morgen in Berlin stattfindet.

OpenSSL,

OpenPGP oder libcurl sind politisch. Diese offenen digitalen

Standards – ein Protokoll zur sicheren Datenübertragung, ein

Verschlüsselungsstandard, eine Programmbibliothek – stehen

beispielhaft für einen entscheidenden Teil der Infrastruktur

demokratischer Gesellschaften im digitalen Zeitalter.

Offene

digitale Infrastruktur, die jedem und jeder zur Verfügung steht,

kann man sich wie die „Straßen und Brücken“ der digitalen Welt

vorstellen, so René Lührsen, Prof. Dr. Maximilian Heimstädt und

Prof. Dr. Thomas Gegenhuber in der Studie. Freie Software bildet den

Großteil praktisch aller digitalen Anwendungen, so die

Wissenschaftler.

Sie wird von Gemeinschaften von

Programmierer*innen überall auf der Welt entwickelt und gepflegt.

Obwohl ihr wirtschaftlicher Wert auf das Doppelte des deutschen

Bruttoinlandsprodukts geschätzt wird, braucht niemand Gebühren für

die Nutzung zu zahlen. Und niemand kann andere an der Nutzung des

Programmcodes hindern.

Dieses offene, gemeinschaftliche

Modell der Technologienentwicklung ist jedoch bedroht, fürchten

Lührsen, Heimstädt und Gegenhuber. Die Forscher von der Leuphana

Universität Lüneburg, Helmut-Schmidt-Universität Hamburg und

Johannes Kepler Universität Linz sehen Gefahren von zwei Seiten: Das

eine sind die großen Digitalkonzerne, häufig Big Tech genannt, das

andere sind autoritäre politische Regime.

Um im Bild von den

Straßen und Brücken zu bleiben: Sie haben Interesse daran, Wegzölle

zu erheben oder nur ihnen genehme Personengruppen durchzulassen und

überall Überwachungskameras zu installieren. Daher halten es die

Wissenschaftler dringend für nötig, der globalen, dezentralen,

unabhängigen Gemeinde der Entwicklerinnen und Entwickler offener

Software politisch und finanziell mit zusätzlichen öffentlichen

Mitteln den Rücken zu stärken.

Das ist allerdings kein

leichtes Unterfangen, weil die Logik und Abläufe der

Softwareentwicklung nur bedingt mit den Mechanismen staatlicher

Verwaltung kompatibel sind. Ob und wie es trotzdem funktionieren

kann, haben Lührsen, Heimstädt und Gegenhuber am Beispiel der

Sovereign Tech Agency (STA) untersucht. Die STA wurde 2022 vom

Bundeswirtschaftsministerium ins Leben gerufen und hat sich der

Förderung von „Open-Source-Software als Schlüsselkomponente einer

modernen Industriestrategie und zur Sicherung unserer digitalen

Souveränität“ verschrieben.

Das Beispiel STA zeigt den

Autoren zufolge, dass öffentliche Förderung freier

Softwareentwicklung funktionieren kann – entgegen möglicher

Einwände: dass staatliche Beteiligung zu Bürokratisierung und

politischer Einflussnahme führe und inkompatibel mit dezentraler,

selbstorganisierter und wenig hierarchischer Projektarbeit sei.

In ihrer Analyse machen die Forscher drei Herausforderungen aus,

vor denen Förderprogramme für offene digitale Infrastruktur stehen:

Zunächst geht es um Sichtbarkeit, also darum, den gesellschaftlichen

Nutzen sehr speziell anmutender Programmierarbeit herauszustellen.

Zweitens gilt es, geeignete Arbeitstechniken zu finden, um

die formalisierten Strukturen öffentlicher Finanzierungsprogramme

mit der „fluiden Struktur“ der Gruppen von Programmierenden

zusammenzubringen. Drittens muss die Autonomie der

Programmierer*innen gewahrt bleiben. In diesem Sinne sollte der

Staat Projekte ermöglichen, aber nicht als klassischer Auftraggeber

oder Kontrolleur auftreten.

So hat sich die STA, die Lührsen,

Heimstädt und Gegenhuber als ein Beispiel sehen, von dem weitere

Förderprogramme lernen können, den Prinzipien verpflichtet, die in

der Open-Source-Community gelten. Das bedeutet unter anderem: Für

einen „digitalen Nationalismus“ oder unter

Datenschutzgesichtspunkten fragwürdige Ansinnen der Politik –

aktuelles Beispiel: Nutzung von Internetdaten zur Gesichtserkennung

– ist kein Raum.

Bedenke man, wie viel die Bundesregierung an

große amerikanische IT-Konzerne zahlt, sei es „dringend geboten,

mehr in offene digitale Infrastruktur und damit in digitale

Souveränität zu investieren“, sagt Christina Schildmann, Leiterin

der Forschungsförderung in der Hans-Böckler-Stiftung.

OCEANO NOX – Naturgewalt, Lebensraum, Schicksalsraum: Victor

Hugo, Jules Michelet und das Meer

Lesung: Dirk Schäfer

/ Vortrag: Wolfgang Schwarzer Das Kultur- und Stadthistorische

Museum lädt am Sonntag, 23. November, um 11.15 Uhr in Kooperation

mit der Deutsch-Französischen Gesellschaft zur diesjährigen

Abschlussveranstaltung der Mercator Matinée ein. Eine besondere

Verbindung zwischen dem Historiker Jules Michelet (1798– 1874) und

dem großen Literaten Victor Hugo (1802–1885) ist ihre Erfahrung mit

dem Meer.

Michelets „Das Meer“ (1861) und Hugos „Die

Arbeiter des Meeres“ (1866) nähern sich diesem Thema auf

unterschiedliche Weise: Michelet als reisenden und zugleich

poetischer Wissenschaftler, Hugo als Schriftsteller, der auf die

Insel Guernsey verbannt wurde.

Die Lesung von Dirk Schäfer

und der Vortrag von Wolfgang Schwarzer Spannung zeichnen die

Spannung nach, die zwischen der Neugier des wissenschaftlichen

Reisenden und der leidenschaftlichen Darstellung eines gewaltigen

Kräftemessens zwischen Mensch und Natur im Roman entsteht.

Die Teilnahme kostet für Erwachsene 6 Euro, ermäßigt 4 Euro. Das

vollständige Programm ist unter www.stadtmuseum-duisburg.de

abrufbar. Kartenreservierungen werden empfohlen unter Tel. 0203 283

2640 oder per E-Mail an ksm-service@stadt-duisburg.de.

Sammeln für weihnachtlichen Lichterglanz in Röttgersbach

Am kommenden Freitag, den 21.November von 16.00 bis 18.00 Uhr

sammelt die Initiative Röttgersbach um Renate Gutowski vor Edeka

Engel, Ziegelhorststraße 54 Spenden für die beliebte

Weihnachtsbeleuchtung. „Dies ist in gewohntem Umfang nur möglich,“

so Renate Gutowski, „wenn Stadt Duisburg, Geschäftsleute und

Bürgerinnen und Bürger sich gemeinsam engagieren!“

„Wir brauchen Unterstützer durch die Röttgersbacherinnen und

Röttgersbacher, so dass wir unsere Beleuchtung rund um den

Kreisverkehr Ziegelhorststraße / Röttgersbacher Straße wieder

einschalten können.“ Zeitnah soll dann die Lichterkette durch

einen Fachbetrieb installiert werden.

Vor 10 Jahren in der BZ:

Erstes

Stadtwerke-Weihnachtssingen ein voller Erfolg

Das Stadtwerke-Weihnachtssingen hat über 3.000 Teilnehmer in die MSV-Arena

gelockt und damit die Erwartungen der Stadtwerke

Duisburg als Mitveranstalter mehr als übertroffen.

"Diese Resonanz und die Begeisterung der Menschen

war einfach überwältigend", blickt David Karpathy,

Vorstand des Unternehmens auf das stimmungsvolle

Ereignis zurück.

Zum ersten Mal haben die Stadtwerke Duisburg, die

Duisburger Werkstatt für Menschen mit Behinderung

und der MSV Duisburg zum gemeinsamen Singen in der

Adventszeit eingeladen. Familien, Freunde, Chöre und

Fans haben Weihnachtslieder, Heimatlieder und

Fußballgesänge angestimmt , begleitet von Chören,

Sängern und Musikgruppen.

Ziel des Abends war

insbesondere, Menschen mit und ohne Behinderung

zusammenzubringen, um sich gemeinsam als großer Chor

auf die Weihnachtszeit einzustimmen.

"Diese Idee hat uns sofort angesprochen, weshalb wir

das Event gerne organisatorisch und als

Namenssponsor unterstützen", betont Karpathy. Nach

dem Erfolg der Premiere steht eine Fortsetzung des

Stadtwerke-Weihnachtssingens im kommenden Jahr

bereits fest.

Fotos Stadwerke Duisburg

Meidericher Gemeinde lädt zum Spieleabend

für Jung und Alt ins Begegnungscafé

Zu einem bunten

Spieleabend lädt die Evangelische Kirchengemeinde Meiderich in

ihr Begegnungscafé "Die Ecke" auf der Horststr. 44a ein. Dort warten

am Dienstag, 25. November von 19 bis 21 Uhr alte Klassiker und neue

Spiele darauf, entdeckt zu werden. Wer mag, bringt gerne eigene

Spiele - egal ob Klassiker, Karten-, Brett- oder Gesellschaftsspiele

- mit, die mit anderen ausprobiert werden können. Getränke und

Snacks gibt's zum Selbstkostenpreis.

Wenn der Abend

weiterhin gut ankommt, wird es monatlich einen Spieleabend im

Gemeindezentrum geben. Infos zur Gemeinde gibt es im Netz unter

www.kirche-meiderich.de

Foto von 2025 von einem Meidericher Spieleabend mit höchster

Konzentration (Foto: kirche-meiderich.de).

Flötenzirkus beim Literaturabend im

Untermeidericher Begegnungscafé

Engagierte der Evangelischen

Kirchengemeinde Duisburg Meiderich servieren im Begegnungscafé „Die

Ecke“, Horststr. 44a, regelmäßig auch kulturelle Leckerbissen. Den

nächsten literarischen Happen gibt es am Dienstag, 18. November 2025

um 19 Uhr, wenn Pfarrer Klaus Fleckner, der lange in der

Evangelischen Kirchengemeinde Ruhrort-Beeck tätig war.

Wolfgang Steinweg ist sein selbstgewählter Schriftstellername. Unter

diesem Namen hat er das Buch „Flötenzirkus und andere unerhörte

Darbietungen“ geschrieben. Es beinhaltet Geschichten, die ein

humorvolles, warmherziges und melancholisches Bild der Zeit um die

Jahrtausendwende zeichnen. Das Team des Begegnungscafés lädt zu

einer spannende Zeitreise.

Der Eintritt ist frei. Mehr Infos

hat Yvonne de Temple-Hannappel, die Leiterin des Begegnungscafés

(Tel. 0203 45 57 92 70, E-Mail: detemple-hannappel@gmx.de). Infos

zur Gemeinde gibt es im Netz unter www.kirche-meiderich.de.

Pfarrer i.R. Klaus Fleckner 2022 vor seinem Ruhestand in

der Beecker Kirche (Foto: Reiner Terhorst).

9,5 % mehr Gründungen größerer Betriebe im 1. bis 3.

Quartal 2025 als im Vorjahreszeitraum

• Aufgaben

größerer Betriebe nehmen ebenfalls zu (+4,8 %)

• Gesamtzahl der

Neugründungen steigt um 6,9 % • Gesamtzahl der vollständigen

Gewerbeaufgaben steigt um 1,1 %

In den ersten drei Quartalen

des Jahres 2025 wurden in Deutschland rund 99 300 Betriebe

gegründet, deren Rechtsform und Beschäftigtenzahl auf eine größere

wirtschaftliche Bedeutung schließen lassen. Wie das Statistische

Bundesamt (Destatis) mitteilt, waren das 9,5 % mehr neu gegründete

größere Betriebe als im Vorjahreszeitraum. Gleichzeitig stieg jedoch

auch die Zahl der vollständigen Aufgaben von Betrieben mit größerer

wirtschaftlicher Bedeutung um 4,8 % auf rund 74 300.

Insgesamt 487 700 Neugründungen und

360 700 vollständige Gewerbeaufgaben Die Neugründungen von Gewerben

waren in den ersten drei Quartalen 2025 mit insgesamt rund 487 700

um 6,9 % höher als im Vorjahreszeitraum. Die Gesamtzahl der

Gewerbeanmeldungen stieg um 5,6 % auf rund 578 400.

Zu den

Gewerbeanmeldungen zählen neben Neugründungen von Gewerbebetrieben

auch Betriebsübernahmen (zum Beispiel Kauf oder

Gesellschaftereintritt), Umwandlungen (zum Beispiel Verschmelzung

oder Ausgliederung) und Zuzüge aus anderen Meldebezirken. Die Zahl

der vollständigen Gewerbeaufgaben war im 1. bis 3. Quartal 2025 mit

rund 360 700 um 1,1 % höher als im 1. bis 3. Quartal 2024.

Die Gesamtzahl der Gewerbeabmeldungen stieg um 0,8 % auf rund

446 500. Neben Gewerbeaufgaben zählen dazu auch Betriebsübergaben

(zum Beispiel Verkauf oder Gesellschafteraustritt), Umwandlungen

oder Fortzüge in andere Meldebezirke.

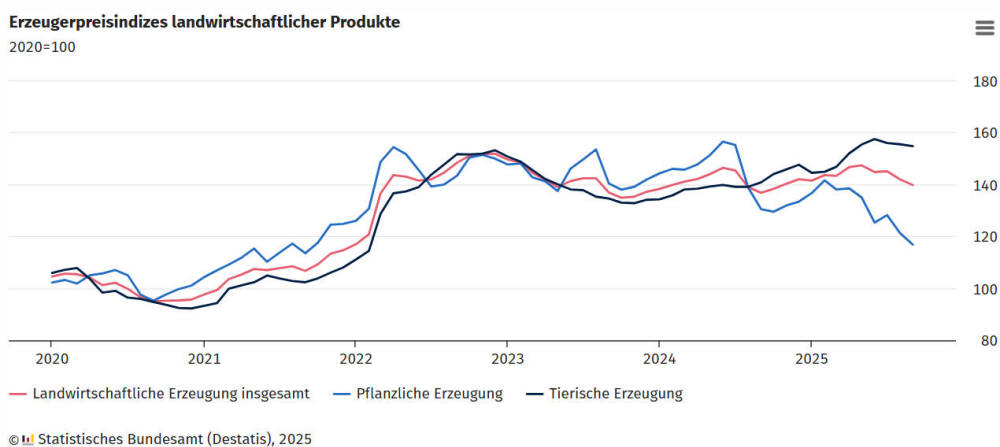

Erzeugerpreise

landwirtschaftlicher Produkte im September 2025: +2,2 % gegenüber

September 2024 - Obst erstmals seit April 2023 wieder günstiger

Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte insgesamt, September

2025

+2,2 % zum Vorjahresmonat

-1,5 % zum Vormonat

Preise

für pflanzliche Erzeugnisse

-10,5 % zum Vorjahresmonat

Preise

für Tiere und tierische Erzeugnisse

+9,9 % zum Vorjahresmonat

Die Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte waren im

September 2025 um 2,2 % höher als im September 2024. Im August 2025

hatte die Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahresmonat ebenfalls

bei +2,2 % gelegen, im Juli 2025 bei -0,2 %. Wie das Statistische

Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, fielen die Erzeugerpreise

landwirtschaftlicher Produkte im September 2025 gegenüber dem

Vormonat August 2025 um 1,5 %.

Im Vergleich zum Vorjahresmonat entwickelten sich die Preise für

Produkte aus pflanzlicher und tierischer Erzeugung im September 2025

erneut gegenläufig. So sanken die Preise für pflanzliche Erzeugnisse

um 10,5 % gegenüber September 2024, während die Preise für Tiere und

tierische Erzeugnisse um 9,9 % stiegen.

Im Vergleich zum

Vormonat verbilligten sich im September 2025 sowohl Produkte aus

pflanzlicher Erzeugung (-3,7 %) als auch Produkte aus tierischer

Erzeugung (-0,4 %).

Preisrückgang bei Speisekartoffeln hält

an

Der Preisrückgang bei pflanzlichen Produkten um 10,5 % im

Vergleich zum Vorjahresmonat ist erneut unter anderem auf die

gesunkenen Preise für Speisekartoffeln zurückzuführen. Diese waren

im September 2025 um 44,0 % niedriger als im September 2024. Im

August 2025 hatte die Vorjahresveränderung bei -52,5 %, im Juli 2025

bei -53,0 % gelegen. Auch gegenüber dem Vormonat August 2025 sanken

die Speisekartoffelpreise um 27,7 %.

Preise für Gemüse,

Obst, Getreide, Handelsgewächse und Futterpflanzen gesunken, für

Wein gestiegen

Die Preise für Gemüse fielen binnen Jahresfrist

um 4,8 %, wobei insbesondere Gurken (-28,7 %), Eissalat (-7,8 %) und

Kohlgemüse (-7,1 %) günstiger waren. Eine Preissteigerung war

hingegen unter anderem bei Champignons zu beobachten, die sich

binnen Jahresfrist um 8,8 % verteuerten. Die Erzeugerpreise für Obst

waren im September 2025 um 0,6 % niedriger als ein Jahr zuvor. Dies

war der erste Preisrückgang im Vorjahresvergleich seit April 2023.

Preissenkungen gab es unter anderem bei Erdbeeren mit

-11,0 %. Bei Tafeläpfeln hingegen kam es zu einer Preissteigerung um

+5,7 %. Getreide war im September 2025 im Vergleich zum September

2024 um 11,5 % günstiger. Die Preise für Handelsgewächse insgesamt

lagen im September 2025 um 12,3 % niedriger als ein Jahr zuvor,

wobei sich Raps im Gegensatz zu den meisten anderen Handelsgewächsen

verteuerte (+1,5 %).

Die Preise für Futterpflanzen waren mit

einem Rückgang von 9,3 % im Vergleich zum Vorjahresmonat weiterhin

rückläufig. Beim Wein war im September 2025 eine Preissteigerung um

2,1 % gegenüber September 2024 zu verzeichnen. T

ierische

Erzeugung: Preisanstieg bei Rindern, Geflügel sowie Milch und Eiern

Die Preise für Tiere lagen im September 2025 um 11,5 % höher als

im September 2024. Maßgeblich dafür war der Preisanstieg bei Rindern

um 42,1 %. Bei Schlachtschweinen sanken die Preise hingegen um

4,6 %.

Die Preise für Geflügel waren im September 2025 um

10,9 % höher als im September 2024. Ausschlaggebend hierfür waren

die Preissteigerungen bei Sonstigem Geflügel (Enten und Puten) um

16,3 % und bei Hähnchen um 7,6 %.

Der Milchpreis lag im

September 2025 um 8,2 % höher als im Vorjahresmonat. Im Vergleich

zum Vormonat August 2025 sanken die Preise für Milch (-1,6 %). Bei

Eiern kam es binnen Jahresfrist zu einer Preissteigerung von 9,7 %.