|

'Tagesaktuell' - Redaktion Harald Jeschke | Sonderseiten |

• Sitemap •

Archiv

• 46. Kalenderwoche:

12. November

•

Baustellen •

DVG-Umleitung •

Bahn-VRR

Donnerstag, 13. November 2025

Von romantisch bis bergmännisch: Weihnachtsmärkte und

Winterzauber

Wenn die Tage kürzer werden und die Temperaturen sinken, dann

beginnt das Ruhrgebiet, sich auf Weihnachten einzustimmen. Zwischen

Industriekulisse, Fachwerkcharme und Klostermauern lädt die Region

zu ganz unterschiedlichen vorweihnachtlichen Erlebnissen ein.

Sogar einen Weihnachtsmarkt unter Tage gibt es! Natürlich darf

in keiner großen Stadt der Region der traditionelle Weihnachtsmarkt

fehlen: In Duisburg weht schon ab dem 13. Novemberder Duft von

Glühwein und gebrannten Mandeln durch die Innenstadt, einen Tag

später (14. November) eröffnen die Märkte in der Essener Innenstadt

und am Centro Oberhausen.

Am 20. November folgen u. a.

Dortmund, Bochum und Herne. Neben den großen Weihnachtsmärkten in

den Innenstädten locken zahlreiche kleine, aber feine Angebote:

Stimmungsvoll wird es ab dem 24. November in der Hattinger Altstadt,

wo die Stände vor mittelalterlicher Kulisse stehen. Am Alten Rathaus

erscheint Frau Holle jeden Nachmittag um 17 Uhr.

Das

LWL-Freilichtmuseum Hagen öffnet vom 28. bis 30. November seine Tore

für den romantischen Weihnachtsmarkt, und das LWL-Schiffshebewerk

Henrichenburg in Waltrop verbindet auf seinem Weihnachtsmarkt am 29.

und 30. November Industriekultur und Adventsflair.

"Weihnachten am Strand" feiert der Dortmunder Revierpark Wischlingen

in Dortmund an allen vier Adventswochenenden. Am See entsteht eine

winterliche Strandlandschaft mit Glashäusern, Fondue-Abenden und

Kunsthandwerk. Der Landschaftspark Duisburg-Nord erstrahlt "tief im

Westen" vom 28. bis 30. November beim Lichtermarkt mit

Lichtskulpturen, Laserprojektionen und Kunsthandwerk.

Über

den Adventsmarkt im Kloster Kamp kann am 13. und 14. Dezember

gebummelt werden. Am 29. November öffnen in Hünxe-Krudenburg die

Einwohner ihre Türen und Fenster und verwandeln den historischen

Dorfkern in ein lebendiges Weihnachtsdorf. Ende November verwandelt

sich auch der Maximilianpark Hamm ganz im Osten des Ruhrgebiets in

ein Lichtermeer.

Den Weihnachtsmarkt unter Tage öffnet zum

zweiten Mal das Trainingsbergwerk in Recklinghausen am 13. und 14.

Dezember. 50 Stände im Bergwerk bieten u. a. regionales Handwerk und

"Ruhrgebiet-Gedöns". Da schaut sogar das Christkind vorbei – auf

einem Grubenrad. idr - Weitere Infos zu den großen und kleinen

Weihnachtsmärkten in der Region unter

https://www.ruhr-tourismus.de/das-ruhrgebiet/weihnachtsmaerkte-im-ruhrgebiet

Sondervermögen muss in die Zukunft wirken: IHK NRW fordert

Nachteilsausgleich für den Verkehrsstandort NRW

Aktuelle Planungen der Bundesregierung zur Mittelausstattung im

Bundeshaushalt und den Vergaberegeln im Sondervermögen

benachteiligen NRW

IHK NRW warnt anlässlich der finalen

Haushaltsverhandlungen im Bundestag vor Standortnachteilen für

Nordrhein-Westfalen bei der Finanzierung der

Verkehrsinfrastrukturen: „Gerade hier ist der Zustand der

Verkehrsinfrastruktur besonders kritisch – bröckelnde Brücken,

überlastete Autobahnen und veraltete Wasserstraßen gefährden

Lieferketten und Wettbewerbsfähigkeit“, betont Dr. Ralf Mittelstädt,

Hauptgeschäftsführer von IHK NRW. „Doch so wie Haushalt und

Sondervermögen derzeit ausgestaltet sind, droht NRW weniger und

nicht mehr Investitionsmittel zu erhalten. Das ist das Gegenteil

dessen, was dieses Land jetzt braucht.“

NRW trägt im

Bundesvergleich eine überdurchschnittliche Last im Verkehrsnetz:

Fast 30 Prozent der Autobahnbrücken im Land sind sanierungs- oder

ersatzbedürftig (Bund: teils unter 10 %).

Ersatzneubauten in NRW

sind in der Regel mit Ausbau verbunden – und fallen damit aus vielen

Förderzugriffen des Sondervermögens heraus.

Die wichtigsten

Wasserstraßen für Industrie und Hafenstandorte sind im

Sondervermögen kaum berücksichtigt.

Zahlreiche Verkehrsprojekte

verzögern sich, weil Planungsverfahren in dicht besiedelten Räumen

besonders komplex sind.

„Die Lage ist eindeutig: Der Bedarf

in NRW ist am größten – aber die Mittelzuweisung berücksichtigt das

nicht“, erklärt Ocke Hamann, verkehrspolitischer Sprecher von IHK

NRW. „Das gefährdet die industrielle Basis und die

Logistikdrehscheibe NRW. Wir können nicht akzeptieren, dass das Land

mit dem größten Erhaltungs- und Ersatzbedarf am Ende am wenigsten

bauen kann. NRW braucht jetzt eine faire Mittelverteilung und

Planungssicherheit. Jeder Euro, der hier eine Brückensperrung

verhindert, ist ein Gewinn für den gesamten Standort.“

IHK

NRW fordert daher, dass sich die Vergabe aus Haushalt und

Sondervermögen am tatsächlichen Instandsetzungs- und Ersatzbedarf

orientieren, nicht an formalen Kriterien. Komplexe Förderprogramme

müssen durch klare Prioritäten, schnellere Planungsverfahren und

zentrale Unterstützung für Kommunen ersetzt werden. Für

Hafenstandorte, Stahl, Chemie und Logistik sind funktionierende

Wasserwege und belastbare Brücken wirtschaftskritische Infrastruktur

– diese müssen im Sondervermögen verbindlich berücksichtigt werden.

Die besondere NRW-Betroffenheit zeigt sich bei den folgenden

Baustellen:

NRW-Baustelle Nummer 1

In NRW sind die Autobahnen

und Bundesstraßen am Limit. Deshalb gibt es praktisch keine

Reparatur ohne Ausbau. Fast jede Brücke, die ersetzt wird, bekommt

eine zusätzliche Spur. Das bedeutet: Sie kann nicht aus dem

Sondervermögen bezahlt werden.

NRW-Baustelle Nummer 2

Durch Umschichtungen der Mittel im Bundeshaushalt ist dieser nicht

so gewachsen wie gedacht. Für den Straßenbau fehlt daher dringend

benötigtes Geld. Da sehr viele Maßnahmen in NRW nicht vom

Sondervermögen profitieren, sondern auf den Haushalt angewiesen

sind, kann bei uns vergleichsweise weniger gebaut werden.

NRW-Baustelle Nummer 3

Schnell gebaut wird besonders dort, wo die

Planungen fertig sind. Das Bundesverkehrsministerium hat mit seinem

Netz zur Brückensanierung (Brückensanierungsprogramm) an Autobahnen

Prioritäten gesetzt. Ein Nachteil für NRW, denn der Anteil der als

Priorität eingestuften Streckenabschnitte ist bei uns verglichen mit

anderen Bundesländern geringer.

NRW-Baustelle Nummer 4

Auf der vom Bundesverkehrsministerium veröffentlichten Liste,

welchen Vorhaben eine Verzögerung droht, stehen besonders viele

NRW-Projekte (29 von 74). Das liegt auch daran, dass in NRW in der

Regel in hochverdichteten Räumen gebaut wird. Diese Verfahren sind

deshalb sehr komplex und leiden besonders häufig unter den hohen

Anforderungen der Planfeststellung. NRW würde folglich von den

angekündigten Schritten zur Planungsbeschleunigung sehr profitieren

– genau diese Vorhaben der Bundesregierung aber sind noch nicht

umgesetzt.

NRW-Baustelle Nummer 5

In keinem anderen

Bundesland sind die Wasserstraßen für den Betrieb der Industrie

wichtiger. Ob Stahl, Chemie, Baustoffe, Container oder Futtermittel

– in den Häfen NRWs wird rund die Hälfte der Mengen, die mit

Binnenschiffen in Deutschland transportiert werden, umgeschlagen.

Kein anderes Bundesland braucht die Wasserstraße mehr, um Straßen

und Schienen zu entlasten. Dass im Haushalt kein zusätzliches Geld

für Wasserstraßen bereitgestellt wird und die Wasserstraßen vom

Sondervermögen ausgenommen sind, trifft NRW deshalb besonders hart.

Appell an die NRW-Verkehrspolitik

IHK NRW fordert daher,

dass NRW in den finalen Haushaltsberatungen bessere Chance bekommt,

seinen Wettbewerbsnachteile auszugleichen. „Beim Zustand der

Straßen, Schienen und Wasserwege muss NRW dringend zu den anderen

Bundesländern aufschließen, sonst droht die Industrie schneller

abzuwandern, als uns lieb sein kann“, so IHK

NRW-Hauptgeschäftsführer Dr. Ralf Mittelstädt zu den aktuellen

NRW-Baustellen.

„Unser Bundesland braucht einen adäquaten

Nachteilsausgleich. Jede Brücke, die für LKW gesperrt wird, ist eine

Vollsperrung für die Wirtschaft. Umgekehrt ist jeder Euro, der eine

Sperrung verhindert, besonders gut investiert,“ drängt abschließend

Ocke Hamann, verkehrspolitischer Sprecher von IHK NRW, auf eine

breitere Nutzung der Mittel aus dem Sondervermögen und Vergabe nach

Bedarf.

BdSt NRW vergleicht Friedhofsgebühren 2025 in Großstädten

=> Download: Tabelle Friedhofsgebühen 2025 [pdf]

Die Friedhofsgebühren in Nordrhein-Westfalen steigen weiter, wie der

Bund der Steuerzahler NRW in seinem jährlichen Vergleich unter den

30 Großstädten festgestellt hat. Bei den Sargwahlgräbern bleibt

Leverkusen teurer Spitzenreiter, bei den Urnengräbern ist es Köln.

Der BdSt-Vergleich zeigt: Mehr als 5.000 Euro kostet eine

Sargbestattung in Leverkusen. In Gütersloh sind es knapp unter 2.000

Euro. (Foto: Thomas Lammertz / BdSt NRW)

Teurer Abschied:

Friedhofsgebühren in NRW steigen

BdSt NRW vergleicht die

Gebühren für die 30 größten Städte im Land

Eine Sargbestattung in

einem einstelligen Wahlgrab kostet in diesem Jahr im

NRW-Durchschnitt 3.644 Euro – ein Plus von 4 % gegenüber 2024. Damit

liegen die Gebühren deutlich über der allgemeinen Preissteigerung

von 2,3 %.

Eine Urnenbestattung im Reihengrab ist mit 1.612

Euro im Durchschnitt nur halb so teuer. Auch hier sind die Gebühren

gestiegen, um 5 %. Sargbestattung: Leverkusen bleibt mit 5.273 Euro

Spitzenreiter bei den Sargwahlgräbern. Gütersloh ist mit 1.934 Euro

am günstigsten. Bemerkenswert ist, dass sich in Gütersloh die

kirchlichen Friedhöfe offensichtlich positiv auswirken. Sie sorgen

für Konkurrenz und halten die städtischen Gebühren im Zaum.

In einigen Städten sanken die Gebühren – etwa in Bonn (-10 %) oder

Hamm (-3 %). Andere Städte wie z.B. Bottrop (+19 %), Oberhausen (+18

%) und Neuss (+12 %) meldeten kräftige Aufschläge.

Urnenbeisetzungen: 2.452 Euro zahlt man für eine Urnenbestattung in

Köln. Mit 531 Euro ist diese Form der Beisetzung in Gütersloh am

günstigsten. Besonders auffällig sind die Steigerungen für eine

Urnenbeisetzung in Bottrop (+78 %), Oberhausen (+21 %),

Mönchengladbach (+19 %) und Neuss (+12 %). In Bonn dagegen sanken

die Gebühren um 6 %.

Die hohe Gebührensteigerung in Bottrop

ist auf die Einführung des sogenannten „Kölner Modells“

zurückzuführen. Bei dieser Art der Berechnung fallen nicht nur

Kosten für die Grabstelle an, sondern es wird anteilig auch die

Infrastruktur des Friedhofs berücksichtigt. Die Verantwortung für

die Höhe der Friedhofsgebühren liegt bei den Stadträten – sie

beschließen die jeweilige Gebührensatzung und sollten prüfen, wie

sie die Gebühren mindestens stabil halten können.

Trauerhallen und Verwaltungsgebühren: Große Preisspannen

Die

Kosten für die Nutzung der Trauerhalle fallen je nach Kommune höchst

unterschiedlich aus. In Gelsenkirchen kostet ein kleiner

Feierraum 83 Euro, in Recklinghausen sind es 385 Euro für eine

Trauerhalle. Zusätzlich verlangen viele

Friedhofsverwaltungen Verwaltungsgebühren etwa für die Genehmigung

von Grabmalen oder das Bearbeiten von Grabnutzungsrechten.

Der BdSt NRW kritisiert solche Zusatzkosten – insbesondere, wenn sie

rein formaler Natur sind. Tipp: Gebühren vorab vergleichen Gerade in

Zeiten steigender Kosten lohnt sich ein Gebührenvergleich zwischen

kommunalen und kirchlichen Friedhöfen. Angehörige sollten sich daher

frühzeitig informieren und Kosten transparent gegenüberstellen –

pietätvoll und mit Blick auf die eigene finanzielle Belastung.

Die Verantwortung für die Höhe der Friedhofsgebühren liegt bei

den Stadträten – sie beschließen die jeweilige Gebührensatzung und

sollten prüfen, wie sie die Gebühren mindestens stabil halten können

Fazit: Eine würdevolle Bestattung darf kein Kostenrisiko sein. Der

BdSt NRW fordert die Städte auf, die Belastungen für Hinterbliebene

zu begrenzen und die Gebührenstrukturen regelmäßig zu überprüfen –

im Sinne der Bürger und ihrer Angehörigen.

Der Bund der

Steuerzahler NRW berücksichtigt in seinem Friedhofsgebührenvergleich

ausschließlich die städtischen Gebühren für Grabüberlassung,

Grabbereitung und Nutzung einer Trauerhalle. Aufwendungen für eine

Kremierung, für den Bestatter, den Steinmetz und den

Friedhofsgärtner fallen zusätzlich an. Manche Städte erheben

zusätzlich eine Verwaltungsgebühr, etwa für die Genehmigung von

Grabmalen oder das Bearbeiten von Grabnutzungsrechten. Der BdSt NRW

kritisiert solche Zusatzkosten – insbesondere, wenn sie rein

formaler Natur sind.

2. Eigentümerforum Hochfeld:

Informationsabend zur Regenwassernutzung, Begrünung und

Fördermöglichkeiten

Die Stadt Duisburg und das Team vom

Stadtteilbüro Duisburg-Hochfeld laden alle Eigentümerinnen und

Eigentümer von Gebäuden in Hochfeld am Montag, 17. November, ab 18

Uhr zum 2. Eigentümerforum in die Alte Feuerwache, Friedenstraße

5-7, 47051 Duisburg, ein. Als Referenten erwarten die Teilnehmenden

Dr. Mirko Salomon, Leiter der Regenagentur Duisburg, und die

Landschaftsarchitektin Ute Ellermann.

Die Veranstaltung ist

kostenlos. Titel und Schwerpunkt des Forums ist „Für ein besseres

Stadtklima – Regenwassernutzung und Begrünungsmaßnahmen“. Jörg

Dombrowski, Architekt im Stadtteilbüro, betont die Auswirkung von

Starkregenereignissen: „Immer häufiger wird in den Medien von

Starkregenereignissen berichtet, die zum Teil erhebliche Schäden

verursachen.

Angesichts dieser Entwicklung wird für

Immobilieneigentümer ein veränderter Umgang mit der Ressource Wasser

immer drängender. Hier möchten wir mit dem Forum praktische

Hilfestellung geben.“ Die „Regenagentur Duisburg“ berät seit 2022 zu

allen Fragen des Regenwassermanagements. Dr. Salomon informiert

zudem über städtische und andere Förderprogramme.

Ute

Ellermann stellt an dem Abend Bausteine einer nachhaltigen

Regenwassernutzung vor. Dazu gehören Dach- und Fassadenbegrünungen

sowie die naturnahe Gestaltung von Hofflächen. Die

Landschaftsarchitektin gibt praktische Tipps für Begrünungen – von

der Pflanzenauswahl bis zu vertikalen Gärten. Wer Fragen zum Hof-

und Fassadenprogramm in Hochfeld hat, kann sich an Jörg Dombrowski

wenden.

Der Stadtteilarchitekt berät kostenfrei vom

Antragsverfahren bis hin zur Abrechnung einer Erneuerungsmaßnahme.

Immobilienbesitzer können so bis zu 50 Prozent der Kosten

finanzieren. Wer an dem Forum teilnehmen möchte, kann sich noch bis

Freitag, 14. November, formlos anmelden: Tel. 0203 46 808 505 oder

per Mail an

stadtteilarchitektur@stadtteilbuero-hochfeld.de.

Gesamtschule Meiderich besucht Landtag

Einen

besonderen Ausflug machten Schülerinnen und Schüler der Gesamtschule

Duisburg Meiderich: die Jahrgangsstufe EF besuchte den Düsseldorfer

Landtag. Im hochmodernen multimedialen Landtagsforum wurde die

Arbeitsweise des Parlaments vorgestellt. In der anschließenden

Fragerunde mit dem Abgeordneten Frank Börner wurde ein bunter

Blumenstrauß an Themen angesprochen und diskutiert.

Foto Büro Börner

Es ging um Allgemeines wie z. B. Verwendung

von KI, Umgang mit Social-Media-Plattformen aber auch um Lokales wie

Nachhaltigkeit in Duisburg oder der Ausbau der A59. „Vielen Dank für

das Interesse und die vielen Fragen, die Klasse hatte sich

ausgesprochen gut vorbereitet. Ich freue mich immer über den

Austausch mit Kindern und Jugendlichen. So kann früh ein Verständnis

von Demokratie gelingen.“, erklärt Börner.

Christkindpostfiliale Engelskirchen eröffnet – 40 Jahre himmlische

Tradition

Auftakt: Zum 40jährigen Jubiläum eröffnen

Ministerpräsident Hendrik Wüst und DHL-Vorständin Nikola Hagleitner

die himmlische Schreibstube

Am ersten Arbeitstag des Christkindes

sind bereits fast 9.000 Wunschzettel eingetroffen

Pferd mit rosa

Stulpen, Dinosaurier, DIY-Zubehör und Labubus aktuell im Trend

Jeder Brief wird beantwortet - in 14 Sprachen und erstmals mit

interaktiver Video-Botschaft.

Engelskirchen, 12. November

2025: Sechs Wochen vor Heiligabend öffnet die Christkindpostfiliale

der Deutschen Post wieder ihre Pforten und das Christkind beginnt

mit seiner Arbeit am Engels-Platz in Engelskirchen. Seit 40 Jahren

gibt es diese beliebte Tradition in der oberbergischen Gemeinde mit

dem wohlklingenden Namen. Seit 1985 beantwortet das Christkind

gemeinsam mit zwanzig fleißigen Helferinnen und Helfern liebevoll

Wunschzettel und Briefe von Kindern aus aller Welt.

Adresse für Wunschzettel:

Weitere Infos: https://www.deutschepost.de/engelskirchen

In dieser Zeit gingen insgesamt fast 3 Millionen Zuschriften aus

rund 60 verschiedenen Ländern ein! Heute, am ersten Arbeitstag des

Christkindes in diesem Jahr, stapeln sich bereits nahezu 9.000

Wunschzettel prall gefüllt mit Herzenswünschen im „himmlischen

Wunschzettel-Büro“.

Zum Auftakt der Jubiläumssaison

eröffneten heute Hendrik Wüst, Ministerpräsident des Landes

Nordrhein-Westfalen, und Nikola Hagleitner, Vorständin Post & Paket

Deutschland der DHL Group, die festlich geschmückte Schreibstube des

Christkindes im „Alten Baumwolllager“ in Engelskirchen.

V.l.: Lukas Miebach, Burgermeister von Engelskirchen; Nikola

Hagleitner, Vorständin Post und Paket Deutschland; Hendrik Wüst,

Ministerpräsident NRW

Ministerpräsident Hendrik Wüst: „Seit

40 Jahren schreiben Kinder aus aller Welt ihre Wünsche an das

Christkind in Engelskirchen – und sie alle erhalten eine liebevolle

Antwort. Über 130.000 Briefe aus mehr als 50 Ländern zeigen jedes

Jahr, wie lebendig diese Tradition ist und wie besonders dieser Ort

bleibt. Die Christkindpostfiliale steht für gelebtes Brauchtum und

Herzlichkeit, die unser Land prägen und den besonderen Zauber der

Vorweihnachtszeit. Mein Dank gilt allen, die mit großem Engagement

und viel Herz dafür sorgen, dass der Traum vom Christkind Jahr für

Jahr Wirklichkeit wird.“

Nikola Hagleitner: „Ich freue mich,

heute gemeinsam mit Ministerpräsident Hendrik Wüst unsere

Christkindpostfiliale in Engelskirchen zu eröffnen. Fast 3 Millionen

Wunschzettel in 40 Jahren, das hat Engelskirchen weltweit bekannt

gemacht. Dabei erzählt jeder Brief seine eigene Geschichte.

Ich

bin stolz, dass wir diese Briefe als Post & Paket Deutschland

transportieren und beantworten dürfen. Ganz besonders finde ich: Die

Briefe ans Christkind fördern Schreib- und Lesekompetenz, denn oft

ist der Wunschzettel der erste Brief, den Kinder verfassen. Einen

eigenen Brief zu erhalten – und dann noch vom Christkind – ist für

Kinder ein unvergessliches Erlebnis.“

29 Kindergartenkinder

aus Engelskirchen übergaben dem Christkind ihre Herzenswünsche

höchstpersönlich. „Jeder Brief wird gelesen und beantwortet“,

verspricht das Christkind. Die Wunschzettel-Adresse ist auf der

ganzen Welt bekannt. Sogar aus Australien, Malaysia und Singapur

sind bereits erste Briefe eingetrudelt.

Vielfältige Wünsche –

von Klassikern bis Kreativideen

Die Wunschzettel spiegeln die

ganze Bandbreite kindlicher Fantasie wider. Sie sind liebevoll

gestaltet, oftmals mit Engeln bemalt und mit Glitzer beklebt.

Teilweise sind sie sogar versiegelt oder in Form eines „Himmel- und

Hölle“-Spiels. Die ersten Wünsche, die das Christkind erreichen sind

Perlenwebrahmen, Schmuckkästchen mit Schlüssel, Piratenschiff und

Schachspiel.

Für die sechsjährige Elin darf es ein Pferd mit

rosa Stulpen sein, Via hingegen wünscht sich einen Zauberstab, eine

Meerjungfrau und Sonnencreme für Puppen. Leo aus Hamm würde sich

über eine Drohne mit Controller freuen und verspricht: „dann bist du

das beste Christkind!“ Dinosaurier sind auf der ganzen Welt beliebt,

sogar bei Yuito aus Japan stehen sie hoch im Kurs. Er schenkt dem

Christkind noch ein Origami.

Eunice aus Singapur wünscht

sich mehr Zeit und Geld zum Reisen in 2026. Alyssa aus den USA mag

Deutschlernen, aber sie schreibt „ich konjugiere nicht gern“. Sie

wünscht sich eine Reise nach Deutschland, wo sie Schlösser sehen und

Schnitzel essen kann.

Klassiker wie Bücher, Puppenwagen,

Kuscheltiere und Fahrräder sind weiterhin gefragt.

Birgit Müller,

mit 35 Jahren Arbeitsjubiläum in der Christkindpostfiliale die

dienst-älteste Helferin, sagt: „Das Christkind und wir Helferinnen

sind oftmals gerührt über den exklusiven Einblick in die

Kinderherzen. Über neueste Trends sind wir stets gut informiert.“

In diesem Jahr neu dabei: der Wunsch nach einem Labubu –

einer beliebten Sammlerfigur. Ebenso ist viel Do-It-Yourself-Zubehör

gefragt. Ebenso gemeinsame, wertvolle Zeit mit der Familie zu

verbringen, ist den Kleinen wichtig. Und – wie der kleine Lucas

schreibt: - „dass wir alle zusammen glücklich sind“. „Schenk bitte

auch den Armen etwas“, steht oftmals auf den Wünschen und Emil

mahnt: „Vergiss keine Kinder auf der Erde glücklich zu machen.“

Antworten in 14 Sprachen und Blindenschrift – Neu: mit

Videobotschaft vom Christkind

Damit alle Kinder eine persönliche

Rückmeldung erhalten, antwortet das Christkind in 14 Sprachen –

darunter Deutsch, Englisch, Französisch, Chinesisch, Japanisch,

Polnisch, Spanisch, Niederländisch, Tschechisch, Ukrainisch, Hindi,

Griechisch, Thailändisch und Taiwanisch – sowie individuell auch in

Blindenschrift.

Jedes Kind, das seinen Wunschzettel bis zum

18. Dezember schickt, erhält eine Antwort. Das Christkind berichtet

darin über seine Arbeit und die Vorbereitungen auf´s Weihnachtsfest.

Ein weihnachtlicher Basteltipp ist ebenfalls enthalten. Die

Antworten werden auf himmlischem Briefpapier verfasst, mit

Weihnachtsbriefmarken beklebt und einem eigenen Sonderstempel

versehen.

Neu in diesem Jahr: Per QR-Code auf dem

Antwortschreiben können Kinder sich eine Videobotschaft vom

Christkind ansehen. Damit wird das Himmelswesen auf interaktive

Weise lebendig und verzaubert die Post-Empfänger mit weihnachtlicher

Vorfreude.

Im letzten Jahr hat das Christkind 132.000

Zuschriften aus 53 Ländern beantwortet.

Diejenigen, die ihre

Wunschzettel höchstpersönlich übergeben möchten, empfängt das

Christkind in seinem himmlischer Postfiliale am Engels-Platz am 12.

Dezember 2025 zwischen 15 Uhr und 18 Uhr und am 13. und 14. Dezember

2025 jeweils zwischen 13 Uhr und 18.00 Uhr.

Geschichte

1985 tauchten erstmals Briefe in den gelben Briefkästen der

Deutschen Post auf, die „An das Christkind bei den Engeln“

adressiert waren. Schnell war den Mitarbeitern klar: Eine schnelle,

praktische Lösung muss her, um die kleinen Absender nicht zu

enttäuschen. Gefunden wurde diese Lösung in der oberbergischen

Gemeinde Engelskirchen. In der dortigen Postfiliale nahm sich eine

Mitarbeiterin der Weihnachtsbriefe an, öffnete und beantwortete sie.

So entstand die Christkindpostfiliale Engelskirchen.

Arbeit in luftiger Höhe: 190 Gerüstbauer in Duisburg

Ohne sie kommt keine Farbe ans Haus: Für jeden

Fassadenanstrich werden Gerüstbauer gebraucht – neben Malern

natürlich. Die 190 Gerüstbauer in Duisburg sind auch dabei, wenn das

Dach neu gedeckt, die Fassade gedämmt oder der Kirchturm saniert

wird.

Bei den

Gerüstbauern in Duisburg klettern jetzt auch die Löhne nach oben

- Foto: IG BAU | Tobias Seifert

„Alles, was über drei Meter

hinausgeht, ist ein Fall für die Gerüstbauer. Sie machen einen

harten Job. Gerüstbauer sind bei Wind und Wetter, bei Hitze und

Kälte im Einsatz. Und dafür bekommen sie jetzt mehr Geld“, sagt

Karina Pfau von der Industriegewerkschaft BAU Duisburg-Niederrhein.

Ab November bekommen Gerüstbauer 7,5 Prozent mehr Lohn.

„Ein

erfahrener Geselle hat dann gut 225 Euro mehr pro Monat in der

Tasche, wenn er Vollzeit arbeitet“, sagt Karina Pfau. Das habe die

IG BAU am Tariftisch für die Gerüstbauer erreicht. Ein weiteres

Lohn-Plus gebe es dann im Herbst nächsten Jahres. „Und vorher steigt

schon der Mindestlohn in der Branche: Ab Januar muss jeder, der auf

dem Gerüst in Duisburg arbeitet, mindestens 14,35 Euro pro Stunde

verdienen. Das sind 40 Cent mehr als bislang“, so Karina Pfau.

Außerdem habe sich die Bau-Gewerkschaft für den Nachwuchs stark

gemacht. Auch Azubis haben ab diesem Monat mehr im Portemonnaie, so

die IG BAU Duisburg-Niederrhein. Zum Start der Ausbildung bekomme

ein Azubi auf dem Gerüst ab sofort 1.125 Euro pro Monat. Im zweiten

Ausbildungsjahr dann 1.300 Euro. „Und im dritten Jahr gehen

Gerüstbauer-Azubis mit einer Ausbildungsvergütung von 1.550 Euro im

Monat nach Hause“, sagt IG BAU-Bezirksvorsitzende Karina Pfau.

Wie Stressfaktoren das Leben in Flüssen formen

- Erste weltweite Auswertung

Süßgewässer

verlieren unter dem Einfluss vieler gleichzeitiger Belastungen

schneller Arten als jedes andere Ökosystem. Ein Forschungsteam um

Biolog:innen der Universität Duisburg-Essen hat nun erstmals

vergleichend analysiert, wie verschiedene Stressfaktoren weltweit

auf fünf Gruppen von Flussorganismen wirken. Die Ergebnisse,

veröffentlicht in Nature Ecology & Evolution, liefern eine Grundlage

für künftige Vorhersagen.

Versalzung ist ein weltweites Problem, vor allem in trockenen

Regionen, und betrifft Gewässer und Landlebensräume gleichermaßen. ©

Dirk Jungmann Mehr...

Am 13. November 2015 in der

BZ: Änderung in der

Führungsetage der Wirtschaftsbetriebe Duisburg

Zum Ende dieses Jahres wird es in der Führungsetage

der Wirtschaftsbetriebe Duisburg eine Änderung geben. Zum

31.12.2015 verlässt Dr. Peter Greulich das Unternehmen aus

gesundheitlichen Gründen.

In der Sitzung des

Verwaltungsrates wurde die

Abberufung von Dr. Peter Greulich

als Vorstand der Wirtschaftsbetriebe aus den oben

genannten Gründen beschlossen. Ein Aufhebungsvertrag wird

das Beschäftigungsverhältnis beenden. Die Position von

Dr. Peter Greulich wird bei den Wirtschaftsbetrieben nicht

wieder besetzt. Zukünftig wird das Unternehmen mit zwei

Vorständen geführt. Die künftige Führungsstruktur sieht

weiterhin Thomas Patermann als Sprecher des Vorstands und

Uwe Linsen als Vorstand vor.

Dr. Peter Greulich mit der jetzigen Landtagsabgeordneten Petra Vogt (CDU) Foto haje

„Gehen oder Bleiben – Duisburger Jüdinnen und Juden im

Nationalsozialismus.

Eine empirische Untersuchung von

Flucht, Migration und Verfolgung“ Migration, Flucht und Vertreibung

sind zentrale Themen der Gegenwart und auch die Frage des Gehens

oder Bleibens ist nicht nur in Untersuchungen von Flucht und

Emigration relevant, sondern bis heute eine „Kernfrage der

deutsch-jüdischen Existenz“.

Johanna Ritzel präsentiert am

Donnerstag, 13. November, im Zuge der Reihe „Stadtgeschichte

donnerstags“ um 18.15 Uhr in der „DenkStätte“ im Gebäude des

Stadtarchivs am Karmelplatz 5 die Ergebnisse ihrer Masterarbeit über

die Flucht- und Emigrationsbewegungen Duisburger Jüdinnen und Juden

mittels empirischer Datenauswertung.

Es handelt sich um die

erste systematische Erfassung seit der Veröffentlichung der

„Geschichte der Duisburger Juden“ von Günter von Roden und Rita

Vogedes von 1986. Zentrale Fragen der Arbeit lauten: Wie viele der

Jüdinnen und Juden in Duisburg flohen oder emigrierten? Wann fanden

Flucht- und Emigrationswellen statt? Wohin führten diese und wie

wirkten sich Herkunft, Alter und Geschlecht darauf aus?

Gleichzeitig werden beispielhaft Biografien von Duisburger Jüdinnen

und Juden vorgestellt, um die individuellen Lebenswege und

Motivationen für „Gehen oder Bleiben“ einzubeziehen und die

Auswirkungen der Verfolgung auf das persönliche Leben und die

Selbstwahrnehmung sowie Bewältigungsstrategien darzustellen.

Die systematische Untersuchung von Emigration und Flucht kann

dazu beitragen, die dominante Vorstellung von Juden als reine Opfer

der Verfolgung zu korrigieren. Die Teilnahme ist kostenfrei; eine

Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Teilnehmerzahl ist allerdings

auf maximal 60 Personen beschränkt.

Friedensklänge

in der Wanheimer Kirche

Abschalten, innehalten und die

meditativen Klänge der bekannten Taizé-Gesänge auf sich wirken

lassen - das können Gottesdienstbesucherinnen und

Gottesdienstbesucher am Buß- und Bettag, 19. November 2026 um 19 Uhr

in der Wanheimer Kirche an der Friemersheimer Straße. In dem

Gotteshaus sorgt dann viel Kerzenschein für eine besondere,

stimmungsvolle Atmosphäre.

Zum Mitsingen eingeladen sind die

Gläubigen bei den meditativen Taizé-Gesängen, die vom Chor

"PraiSing" und von Instrumentalisten unter Leitung von Popkantor

Daniel Drückes angestimmt werden. Die Evangelische Rheingemeinde

Duisburg und das Taizé-Team der Gemeinde laden herzlich zum

Mitfeiern ein.

Die Communité in Taizé/Frankreich ist ein

ökumenischer Orden, der jedes Jahr tausende von Pilgern einlädt,

Ruhe und Einkehr zu finden. Aus dieser Bewegung sind die bekannten

Taizé-Gesänge hervorgegangen, die in ihrer Einfachheit und ihrem

Klang für eine ganz besondere Atmosphäre sorgen.

Das

Evangelische Kirchenparlament Duisburg tagte in Meiderich

Fester Rahmen jeder Tagung des evangelischen

Kirchenparlamentes in Duisburg sind der Gottesdienst zum

Auftakt und die Andacht zum Beginn des zweiten Tages.

Bei der Zusammenkunft der Synodalen des Evangelischen

Kirchenkreises Duisburg am 7. und 8. November war das

nicht anders, und so riefen die Predigtworte von Pfarrer

Frank Hufschmidt und die mahnende Andacht von Pfarrer

Sören Asmus in Erinnerung, was zählt: Sich zu weigern, den

Traum vom Frieden aufzugeben, wie Pfarrer Hufschmidt

eindrucksvoll ausführte, und sich gegen Antisemitismus zu

wehren, indem man sich auf die Seite der Menschen stellt —

„aller Menschen“, wie Pfarrer Asmus hervorhob.

Beide Redetexte sind auf kirche-duisburg.de

nachzulesen. Die nachdenklichen Worte klangen lange nach,

auch wenn die Synodalen - die gewählten Vertreterinnen und

Vertreter aus den Gemeinden und berufene Mitglieder –

schnell vom Geschäftsalltag einer Synodentagung eingeholt

wurden: Zunächst standen Jahresberichte der Gemeinden,

Einrichtungen und Werke auf der Tagesordnung, allen voran

der Bericht des Superintendenten, dessen schriftlicher

Teil auf kirche-duisburg.de ebenfalls nachzulesen ist.

Foto Rolf Schotsch

Dem Punkt folgten Diskussion und

Verabschiedung der Haushaltspläne des Kirchenkreises und

des Bildungswerkes für das nächste Jahr. Bei der

Haushaltsplanung der Kirchensteuerverteilung des

Kirchenkreises Duisburg für das Jahr 2026 ergibt sich

dieses Bild: Mit 54.234 Mitgliedern in den 11 Gemeinden

des Duisburger Kirchenkreises gerechnet, wird für das

Haushaltsjahr 2026 eine Summe von ca. 13.263.000 Euro an

geschätztem Brutto-Kirchensteueraufkommen einkalkuliert.

Im Vorwegabzug werden Gelder für u.a.

Gemeindepfarrstellen, kreiskirchliche Pfarrstellen oder

z.B. der Trägeranteil für die Kindergartenarbeit

entnommen. Nach diesen Abzügen erhalten die Gemeinden von

der restlichen Summe von 7.385.000 Euro einen anteiligen

Verteilbetrag von 75,36 %, der Kirchenkreis 24,64%. Das

ist geringfügig weniger als im Vorjahr.

Grund,

sich zurückzulehnen gibt es nicht, denn auch die

günstigsten Prognosen zur Finanzentwicklung bis 2035 gehen

von einem starken Rückgang der Finanzmittel aus. Auf

Kirchenkreisebene läuft dazu der im Juni 2025 von der

Synode beschlossene Prozess „Wirken mit weniger“: Schon in

fünf Jahren werden bei den gemeindeübergreifenden Aufgaben

min. 800.000 Euro fehlen.

Die Zahl der

Gemeindepfarrstellen soll deshalb schrittweise von 21,5

Stellen im Jahr 2025 auf 13,75 Stellen im Jahr 2030

reduziert werden. Darüber hinaus wird eine Erhöhung der

Refinanzierungen für mischfinanzierte kreiskirchliche

Arbeitsfelder angestrebt und der Übergang des

Bildungswerkes und der Beratungsstelle in diakonische

Trägerschaft geprüft.

Im Sommer wird „Wirken mit

Weniger“ erneut auf der Tagesordnung stehen. Vor

Beratungsende zückten die Synodalen ein letztes Mal ihre

Stimmzettel und besetzen durch ihre Voten einige

Fachausschüsse. Sie wählte zudem mit großer Mehrheit

Pfarrer Tillmann Poll aus der Gemeinde Hochfeld-Neudorf

zum 2. stellvertretenden Scriba und Presbyter Oliver

Teichert aus Ruhrort-Beeck zur Stellvertretung des 3.

Synodalältesten in den Kreissynodalvorstand.

Dieses Gremium leitet den Kirchenkreis im Auftrag der

Synode zwischen ihren Tagungen. Zur nächsten Tagung kommt

die Synode des Evangelischen Kirchenkreises Duisburg am

29. und 30. Mai 2025 zusammen. Infos zum Evangelischen

Kirchenkreis Duisburg, den Gemeinden und Einrichtungen

gibt es im Netz unter

www.kirche-duisburg.de.

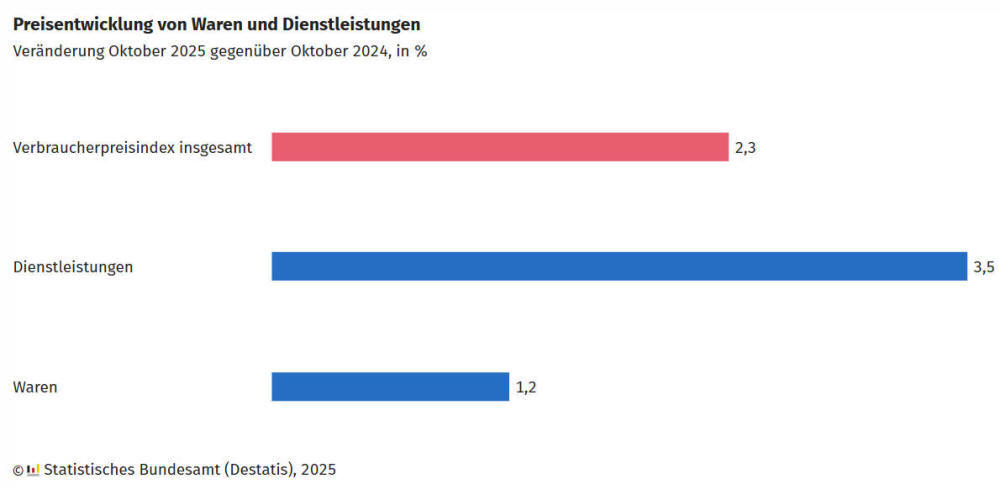

Inflationsrate im Oktober 2025 bei +2,3 %

Inflationsrate geht nach zwei Anstiegen in Folge leicht

zurück

Verbraucherpreisindex, Oktober 2025:

+2,3 % zum Vorjahresmonat (vorläufiges Ergebnis bestätigt)

+0,3 % zum Vormonat (vorläufiges Ergebnis bestätigt)

Harmonisierter Verbraucherpreisindex, Oktober 2025: +2,3 %

zum Vorjahresmonat (vorläufiges Ergebnis bestätigt) +0,3 %

zum Vormonat (vorläufiges Ergebnis bestätigt)

Die

Inflationsrate in Deutschland – gemessen als Veränderung

des Verbraucherpreisindex (VPI) zum Vorjahresmonat – lag

im Oktober 2025 bei +2,3 %. Im September 2025 hatte sie

+2,4 % und im August 2025 +2,2 % betragen. "Nach zwei

Anstiegen in Folge ging die Inflationsrate im Oktober

wieder leicht zurück", sagt Ruth Brand, Präsidentin des

Statistischen Bundesamtes (Destatis).

"Inflationstreibend wirkten dabei die weiterhin

überdurchschnittlich steigenden Preise für

Dienstleistungen." Gegenüber dem Vormonat September 2025

stiegen die Verbraucherpreise im Oktober 2025 um 0,3 %.

Energieprodukte verbilligten sich um 0,9 % gegenüber

Oktober 2024

Die Preise

für Energieprodukte lagen im Oktober 2025 um 0,9 %

niedriger als im Vorjahresmonat. Der Preisrückgang für

Energie hat sich damit wieder leicht verstärkt (-0,7 %

gegenüber September 2024). Von Oktober 2024 bis Oktober

2025 verbilligte sich die Haushaltsenergie um 1,7 %.

Insbesondere konnten die Verbraucherinnen und Verbraucher

von günstigeren Preisen für leichtes Heizöl (-6,0 %)

profitieren.

Etwas günstiger als ein Jahr zuvor

wurden Strom (-1,4 %) und Fernwärme (-1,0 %). Teurer unter

der Haushaltsenergie waren hingegen Erdgas (+0,9 %) sowie

Brennholz, Holzpellets oder andere Brennstoffe (+2,5 %).

Die Kraftstoffpreise erhöhten sich binnen Jahresfrist um

0,4 %.

Nahrungsmittel verteuerten sich binnen Jahresfrist

unterdurchschnittlich um 1,3 %

Die Preise für

Nahrungsmittel waren im Oktober 2025 um 1,3 % höher als im

Vorjahresmonat. Im Oktober 2025 hat sich damit der Preisauftrieb

für Nahrungsmittel deutlich abgeschwächt (September

2025 gegenüber September 2024: +2,1 %).

Eine noch niedrigere Teuerungsrate für Nahrungsmittel

wurde zuletzt im Januar 2025 erreicht (+0,8 %). Von

Oktober 2024 bis Oktober 2025 waren vor allem Speisefette

und Speiseöle (-12,6 %, darunter Olivenöl: -22,7 %;

Butter: -16,0 %) günstiger. Zudem verbilligte sich Gemüse

gegenüber dem Vorjahresmonat (-4,0 %, darunter Kartoffeln:

-12,6 %).

Einige andere Nahrungsmittelgruppen

wurden hingegen spürbar teurer als ein Jahr zuvor,

insbesondere Zucker, Marmelade, Honig und andere Süßwaren

(+8,2 %, darunter Schokolade: +21,8 %). Auch für Fleisch

und Fleischwaren (+4,3 %) sowie Obst (+3,1 %) fiel die

Preiserhöhung deutlich aus.

Inflationsrate ohne

Nahrungsmittel und Energie bei +2,8 %

Im Oktober 2025

lag die Inflationsrate ohne Energie bei +2,5 %, nach

+2,7 % im September 2025. Die Inflationsrate

ohne Berücksichtigung von Nahrungsmitteln und Energie,

häufig auch als Kerninflation bezeichnet, verharrte im

Oktober 2025 bei +2,8 % (September 2025: +2,8 %). Beide

Kenngrößen verdeutlichen, dass die Teuerung in anderen

wichtigen Güterbereichen weiterhin überdurchschnittlich

hoch war.

Dienstleistungen verteuerten sich binnen Jahresfrist

überdurchschnittlich um 3,5 %

Die Preise für Dienstleistungen

insgesamt lagen im Oktober 2025 um 3,5 % höher als im

Vorjahresmonat, nach +3,4 % im September 2025. Von Oktober

2024 bis Oktober 2025 erhöhten sich die Preise vor allem

für kombinierte

Personenbeförderung (+11,4 %) und Dienstleistungen

sozialer Einrichtungen (+8,0 %).

Deutlich teurer

als ein Jahr zuvor waren unter anderem auch stationäre

Gesundheitsdienstleistungen (+6,5 %), die Wartung und

Reparatur von Fahrzeugen (+5,3 %), Pauschalreisen (+5,1 %)

sowie Wasserversorgung und andere Dienstleistungen für die

Wohnung (+3,9 %).

Bedeutsam für die

Preisentwicklung insgesamt blieben auch im Oktober 2025

die Nettokaltmieten mit

+2,0 %. Dagegen waren nur wenige Dienstleistungen

günstiger als im Vorjahresmonat, zum Beispiel

Telekommunikationsdienstleistungen (-0,7 %).

Waren

verteuerten sich gegenüber Oktober 2024 um 1,2 %

Waren

insgesamt verteuerten sich von Oktober 2024 bis Oktober

2025 um 1,2 % (September 2025: +1,4 %). Die Preise für

Verbrauchsgüter stiegen dabei um 1,3 % und für

Gebrauchsgüter um 1,0 %. Neben dem Preisanstieg bei

Nahrungsmitteln (+1,3 %) wurden einige andere Waren

deutlich teurer, insbesondere alkoholfreie Getränke

(+7,2 %, darunter Kaffee

und Ähnliches: +21,3 %) sowie gebrauchte Pkw (+5,5 %).

Für die meisten Waren wurde eine moderate

Preiserhöhung ermittelt, zum Beispiel für

Bekleidungsartikel (+1,2 %) sowie für Möbel und Leuchten

(+0,9 %). Preisrückgänge waren hingegen außer bei der

Energie (-0,9 %) unter anderem bei Mobiltelefonen (-4,0 %)

und Geräten der Unterhaltungselektronik (-3,2 %) zu

verzeichnen.

Preise insgesamt stiegen gegenüber

dem Vormonat um 0,3 %

Im Vergleich zum September 2025

stieg der Verbraucherpreisindex im Oktober 2025 um 0,3 %.

Deutlich teurer gegenüber dem Vormonat wurden im Oktober

2025 Flugtickets (+19,4 %). Die Preise für Energie

insgesamt stiegen im gleichen Zeitraum geringfügig um

0,2 %. Insbesondere wurde hier Kraftstoff teurer (+0,5 %),

dagegen gaben die Preise für leichtes Heizöl nach

(-0,8 %). Die Preise für Nahrungsmittel insgesamt blieben

binnen Monatsfrist stabil (+0,0 %), unter anderem sanken

die Preise für Butter (-10,0 %) und Äpfel (-6,5 %)

deutlich.

Kosten der NRW-Krankenhäuser für die

stationäre Versorgung waren 2024 um 7,7 % höher als ein

Jahr zuvor

* 30,2 Milliarden Euro Kosten für

die stationäre Versorgung in 2024.

* Durchschnittliche

Kosten von 7.082 Euro je Behandlungsfall.

* 62 % der

Gesamtkosten entfallen auf Personalkosten.

Im Jahr

2024 summierten sich die Kosten der 316

nordrhein-westfälischen Krankenhäuser für die stationäre

Krankenhausversorgung auf rund 30,2 Milliarden Euro. Wie

Information und Technik Nordrhein-Westfalen als

Statistisches Landesamt mitteilt, waren das 7,7 % mehr als

ein Jahr zuvor.

Zusammen mit den Kosten für nichtstationäre Leistungen

ergaben sich für die Krankenhausversorgung Kosten in Höhe

von rund 35,6 Milliarden Euro; das waren 7,0 % mehr als

2023. Die Zahl der vollstationären Behandlungsfälle ist im

selben Zeitraum um 1,8 % gestiegen.

Die Kosten je

Behandlungsfall erneut gestiegen

Die Pro-Kopf-Kosten

waren 2024 um 391 Euro bzw. 5,8 % höher als ein Jahr

zuvor: Umgerechnet auf alle rund 4,3 Millionen

vollstationär versorgten Patientinnen und Patienten lagen

die durchschnittlichen Kosten bei 7.082 Euro je

Behandlungsfall.

Bei 29,3 Millionen

vollstationären Berechnungs- bzw. Belegungstagen im Jahr

2024 ergaben sich für einen Krankenhaustag

durchschnittliche Kosten in Höhe von 1.029 Euro. Damit

kostete ein Belegungstag im Schnitt 72 Euro bzw. 7,5 %

mehr als im Jahr 2023.

Knapp zwei Drittel der

Gesamtkosten entfielen auf das Personal, mehr als ein

Drittel waren Sachkosten Die Personalkosten der

NRW-Krankenhäuser hatten mit 22,1 Milliarden Euro im Jahr

2024, wie auch in den Jahren zuvor, einen Anteil von

nahezu zwei Dritteln (62,0 %) an den Gesamtkosten.

Mit

36,4 % machten Sachkosten gut ein Drittel der Gesamtkosten

aus. Die restlichen 1,6 % entfielen auf Kosten für

Ausbildungsstätten, Zinsen und ähnliche Aufwendungen sowie

Steuern.