|

'Tagesaktuell' - Redaktion Harald Jeschke | Sonderseiten |

• Sitemap •

Archiv

• 13. Kalenderwoche:

28. März

•

Baustellen •

DVG-Umleitung •

Bahn-VRR

Samstag, 29., Sonntag, 30. März 2025

Umstellung

Winter- auf Sommerzeit: So.30.03.2025

Uhr

von 2 Uhr auf 3 Uhr.

Umstellung

Winter- auf Sommerzeit: So.30.03.2025

Uhr

von 2 Uhr auf 3 Uhr.

Zeitumstellung historisch

Zeitumstellung: Geänderte

Abfahrtszeiten für die DVG-Nachtexpress-Linien

Winterlaufserie: Buslinien machen Platz für die

Läuferinnen und Läufer

Der dritte Lauf der diesjährigen

Winterlaufserie am Samstag, 29 März, wirkt sich auf den Fahrplan der

Buslinien 928, 930, 931 und 942 der Duisburger Verkehrsgesellschaft

AG (DVG) aus. Die Kruppstraße wird zwischen Kalkweg und Masurenallee

gesperrt, die Masurenallee zwischen Kruppstraße und Wedauer Straße.

Daher müssen die Busse von ihren normalen Linienwegen abweichen.

Haltestellen werden verlegt oder entfallen ganz.

Linien 928

und 942

Die Haltepunkte „Ausbesserungswerk“ und „Barbarasee“ der

Linie 928 sowie „Elbinger Straße“ und „Ausbesserungswerk“ der Linie

942 müssen von 14.30 bis 17 Uhr entfallen. Die Haltestelle

„Kiesendahl“ wird für beide Fahrtrichtungen in den Kalkweg zu der

Haltestelle „Kiesendahl“ der Linie 934 verlegt. Die DVG bittet die

Fahrgäste die Haltestellen „Kiesendahl“ und „Wedau Bahnhof“ zu

nutzen.

Linien 930 und 931

Die Haltestellen „Wildstraße“,

„Sportpark“, „Bertaallee“, und „Regattabahn“ können in der Zeit von

13 bis 15.45 Uhr nicht angefahren werden. Die DVG bittet die

Fahrgäste die Haltestellen „Koloniestraße“ und „MSV Arena“ zu nutzen

oder auf die Linie 928 auszuweichen.

SPACEBUZZ ONE

des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) landet in

Duisburg

Duisburg greift nach den Sternen: Die

Bezirksverwaltung Duisburg-Mitte holt mit dem SPACEBUZZ ONE des

Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) am Samstag, 5.

April, ein atemberaubendes Bildungserlebnis in die Duisburger

Innenstadt. Von 13 bis 17 Uhr wird das Hightech-Fahrzeug, das von

außen wie eine Rakete aussieht, am Kuhtor seine Türen öffnen.

Fotos

©

Deutsche Raumfahrtagentur im DLR

Im Inneren der SPACEBUZZ ONE erwartet die Besucher modernste

VRTechnologie, mit der sie für 25 Minuten die Erde verlassen und aus

der Perspektive von Astronauten den Planeten umkreisen. Neben

beeindruckenden Weltraumbildern vermittelt die Reise wertvolle

Einblicke in den Klimawandel und die Bedeutung unseres

Heimatplaneten.

Mit dieser Veranstaltung wird Kindern (ab 10

Jahren) und Jugendlichen, aber auch Erwachsenen gezeigt, dass

Bildung spannend, interaktiv und voller Entdeckungen ist. Ziel ist

es, die Neugier zu wecken und die Motivation an Bildung zu stärken.

Pro „Flug“ können neun Personen teilnehmen. Der Eintritt ist frei.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Teilnahmeplätze sind aber

begrenzt, deshalb kann es zu längeren Wartezeiten kommen.

Städtische Auszubildende helfen beim Frühjahrsputz

beim Tiergnadenhof und Jugendfarm e. V.

Für mehrere

städtische Auszubildende ging es gestern nicht ins Büro, sondern mit

festem Schuhwerk, Greifern und Müllsack in die Rheinwiesen: sie

engagierten sich ehrenamtlich für einen Social Day auf dem Gelände

vom Verein Tiergnadenhof und Jugendfarm in Duisburg-Rheinhausen.

Foto Tanja Pickartz / Stadt Duisburg

Die Auszubildenden,

darunter angehende Bachelor, Kaufleute für Büromanagement und

Verwaltungsfachangestellte, packten tatkräftig an und befreiten die

Weideflächen auf dem weitläufigen Gelände von alledem, was das

Hochwasser des Rheins in den letzten Monaten angeschwemmt hatte.

Auch die Boxen und Stallungen des Gnadenhofs wurden gereinigt.

„Der Social Day bietet die Chance, über den Tellerrand

hinauszublicken und sich für das Ehrenamt zu begeistern“, sagt

Oberbürgermeister Sören Link. „Unsere Azubis haben die Gelegenheit

genutzt und sich für diese gute Sache am Gnadenhof stark gemacht.“

Die Entscheidung am Social Day mitzuwirken, fiel Bachelorstudentin

Fiona Heinke leicht: „Gemeinsam an einem Projekt zu arbeiten und

somit andere zu unterstützen ist für mich sehr wichtig.

Schon kleinste Beiträge bewirken meiner Meinung nach einen

Fortschritt. Engagement bedeutet selbst aktiv zu werden. Hierzu

hatten wir heute eine gute Möglichkeit.“ Und auch der Spaß, dies mit

anderen Auszubildenden der Stadt Duisburg umzusetzen, bleibt nicht

auf der Strecke: „Wir können so unsere Gemeinschaft stärken und auch

für uns selbst einen Mehrwert mitnehmen“.

Foto Tanja Pickartz / Stadt Duisburg

Für Kurskollegin Neele

Sondermann war ebenfalls sofort klar, dass sie am Social Day

teilnehmen wird, weil sie sich bereits in ihrer Freizeit

ehrenamtlich bei den Pfadfindern im Duisburger Süden engagiert:

„Dort habe ich gelernt, wie wichtig es ist, Verantwortung zu

übernehmen und sich für die Gemeinschaft einzusetzen. Die Arbeit auf

dem Gnadenhof bietet mir die Chance, diese Werte in die Tat

umzusetzen und gleichzeitig mit meinen Kolleginnen und Kollegen

einen besonderen Tag zu erleben.“

Für das Ausbildungsjahr

2025 werden insgesamt 356 Ausbildungsplätze bei der Stadt Duisburg

angeboten. Die Stadt Duisburg bietet insgesamt vielfältige

Ausbildungsmöglichkeiten an. In einigen Berufsbildern sind

Bewerbungen noch bis zum 30. März 2025 möglich. Weitere

Informationen gibt es im Internet unter www.duisburg.de/ausbildung

sowie über die Social-Media-Kanäle unter

www.facebook.de/ausbildung.DU oder

www.instagram.com/stadtduisburg_ausbildung

Steffi

Neu kommt mit ihrem Kneipenquiz nach Duisburg

Nach dem

Tourauftakt am kommenden Mittwoch in Geldern kommt Steffi Neu mit

ihrem Kneipenquiz nach Duisburg - zu Gast ist sie am Donnerstag, 3.

April, ab 19 Uhr in Paddy's Pub in Meiderich. Als Talkgast freut

Steffi sich auf Wolfgang Trepper. Der Abend ist ausverkauft.

Arbeitslosenzahlen im März: Stagnation auf dem Arbeitsmarkt

im Ruhrgebiet Im März 2025 sind im Ruhrgebiet insgesamt

282.182 Personen arbeitslos gemeldet. Das sind im Vergleich zum

Vorjahresmonat (März 2024) 13.726 Personen mehr ohne Arbeit, was

einer Zunahme von 5,1 Prozent entspricht. Im Vergleich zum Februar

2025 stieg die Zahl der Arbeitslosen um 158 Personen an, was einem

Anstieg von 0,1 Prozent entspricht.

Ursächlich für die

Stagnation auf dem Arbeitsmarkt ist die anhaltend schwache

Konjunktur und die daraus resultierende verhaltene

Einstellungsbereitschaft vieler Betriebe. Erschwerend kommen

Passungsprobleme hinzu. So suchen viele Unternehmen nach wie vor gut

qualifizierte Arbeitskräfte, welche jedoch nicht zur Verfügung

stehen. Gleichzeitig fällt es vielen Arbeitssuchenden zunehmend

schwer eine passende Stelle zu finden.

Die Arbeitslosenquote

bleibt im Vergleich zum Vormonat im Ruhrgebiet konstant bei 10,3

Prozent. Die höchsten Arbeitslosenquoten verzeichnen dabei

unverändert die kreisfreien Städte Gelsenkirchen (15,2 Prozent) und

Duisburg (13,4 Prozent). Mit 7,3 Prozent weist der Ennepe-Ruhr-Kreis

ruhrgebietsweit die niedrigste Arbeitslosenquote auf. Unter den

kreisfreien Städten sind es Bottrop (8,2 Prozent) und Mülheim an der

Ruhr (8,1 Prozent).

In NRW ist die Zahl der Arbeitslosen im

Vergleich zum Vormonat um 966 Personen gesunken. Die

Arbeitslosenquote in NRW liegt im März unverändert bei 7,9 Prozent.

Hinweis für die Redaktion: Die in der Meldung genannten

Arbeitslosenzahlen für das Ruhrgebiet wurden vom Statistikteam des

Regionalverbandes Ruhr (RVR) errechnet. Sie weichen von den Daten

der NRW-Arbeitsagentur ab, da auch die Zahlen für den Kreis Wesel

eingebunden werden. idr

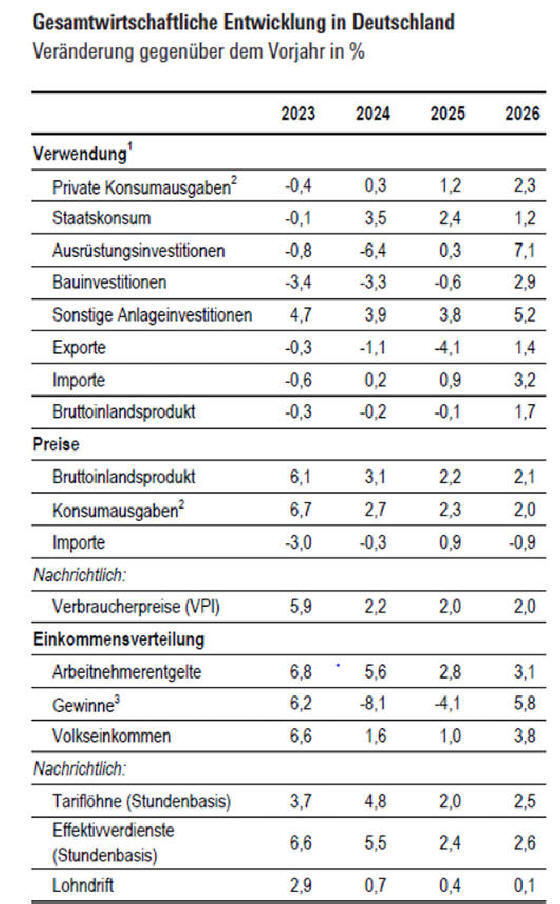

IMK prognostiziert 1,7 Prozent Wirtschaftswachstum

für 2026 – Investitionsprogramm wesentlicher Faktor

Die

von Union und SPD vereinbarten Finanzpakete für höhere Investitionen

haben das Potenzial, die deutsche Wirtschaft aus der hartnäckigen

Stagnation zu befreien. Das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP)

schrumpft im Jahresdurchschnitt 2025 zwar noch einmal leicht um 0,1

Prozent, weil die schwache konjunkturelle Entwicklung im Winter

einen hohen statistischen Einfluss hat.

Im Verlauf des

Jahres, wenn die Investitionen langsam anlaufen, nimmt die Dynamik

aber zu. Im kommenden Jahr ist dann eine deutliche Erholung zu

sehen: Im Jahresdurchschnitt 2026 wird die deutsche Wirtschaft um

1,7 Prozent wachsen. Die BIP-Entwicklung ist damit 2026 ein wenig

stärker als in den USA (1,6 Prozent) und im Durchschnitt des

Euroraums (1,5 Prozent). Zu diesem Ergebnis kommt das Institut für

Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der

Hans-Böckler-Stiftung in seiner neuen Konjunkturprognose*.

Da der Arbeitsmarkt zeitversetzt reagiert, bringt das anziehende

Wachstum noch keine positive Trendwende bei der Arbeitslosigkeit.

Die Arbeitslosenquote steigt 2025 auf 6,2 Prozent und verharrt 2026

auf diesem Niveau. Immerhin wächst die Zahl der Erwerbstätigen nach

einem leichten Rückgang in diesem Jahr 2026 wieder – um 0,2 Prozent.

Die Inflationsrate liegt laut IMK-Prognose im Jahresdurchschnitt

2025 sowie 2026 bei 2,0 Prozent und damit genau beim Inflationsziel

der EZB.

Gegenüber seiner vorherigen Prognose vom Dezember

2024 nimmt das IMK die Wachstumserwartung beim BIP für dieses Jahr

um 0,2 Prozentpunkte zurück. Für 2026 legen die Düsseldorfer

Konjunkturexpert*innen erstmals eine Prognose vor. „Fest steht: Ohne

die jetzt absehbare Kurswende bei den Investitionen, die Einigung

mit den Grünen und die Zustimmung im Bundesrat wäre unsere

Vorhersage für 2026 deutlich niedriger ausgefallen“, sagt Prof. Dr.

Sebastian Dullien, der wissenschaftliche Direktor des IMK.

„Mit der Einigung der Union und der SPD auf ein 500 Milliarden Euro

schweres Infrastruktur-Sondervermögen wurden die Karten neu

gemischt. Wenn die öffentlichen Investitionen wie anvisiert

umgesetzt werden, könnten sie der deutschen Wirtschaft den seit

Längerem erforderlichen Nachfrageschub zur Überwindung der

Stagnation liefern, die Standortbedingungen und die Stimmung bei den

Unternehmen verbessern“, umreißen Dullien und seine

Forscherkolleg*innen das neue Konjunkturbild. Die zusätzlichen

Investitionen würden zwar zunächst langsam anlaufen – konkret

rechnen die Ökonom*innen 2025 mit 12 Milliarden Euro zusätzlich für

Infrastruktur, Klimaschutz und Verteidigung mit einem Schwerpunkt

bei der Rüstung.

Arbeitsmarkt

Die schwache konjunkturelle Dynamik bremst in

diesem Jahr die lange Zeit positive Entwicklung der Erwerbstätigkeit

aus. Die Zahl der Erwerbstätigen nimmt im Jahresdurchschnitt 2025

leicht ab – um 0,1 Prozent. Die Arbeitslosigkeit steigt um rund

120.000 Personen auf knapp 2,91 Millionen im Jahresmittel, die

Arbeitslosenquote liegt bei 6,2 Prozent nach 6,0 Prozent 2024. Für

2025 veranschlagen die Forschenden dann wieder eine moderate Zunahme

der Erwerbstätigenzahl um jahresdurchschnittlich 0,2 Prozent. Die

Arbeitslosigkeit steigt noch einmal marginal um 10.000 Personen, die

Quote verharrt bei 6,2 Prozent.

Mehr...

Zentralbibliothek: „Isidor“ – Spurensuche mit

Shelly Kupferberg

Die renommierte Journalistin und

Autorin Shelly Kupferberg ist am Montag, 31. März, um 20 Uhr in der

Zentralbibliothek auf der Steinschen Gasse 26 zu Gast. Sie liest aus

ihrem gefeierten Roman „Isidor“, in dem sie die bewegende

Lebensgeschichte ihres Urgroßonkels rekonstruiert – ein

faszinierendes Porträt eines außergewöhnlichen Mannes und ein Stück

lebendige Zeitgeschichte.

Mit großer erzählerischer Kraft zeichnet Kupferberg den Aufstieg und

Fall des Isidor Geller nach, der aus einem osteuropäischen Schtetl

nach Wien kommt, um sich dort seine Träume eines besseren, größeren

Lebens zu erfüllen. Zunächst führt sein Weg nur nach oben – aus

einfachen Verhältnissen arbeitet er sich bis zum angesehenen Wiener

Hofrat hoch, zum Multimillionär, Kunstfreund und Berater des

österreichischen Staates, bis die Nazis ihm alles rauben, was er

erreicht hat – materiell und immateriell.

Die Autorin hat

die Geschichte ihres Verwandten minutiös recherchiert und ist dabei

auf eine Vielzahl an Dokumenten, Fotos und persönlichen

Aufzeichnungen gestoßen. Während der Lesung wird sie nicht nur aus

ihrem Buch vortragen, sondern auch historische Materialien

präsentieren, die einen zusätzlichen Einblick in ihre Recherche und

die Vergangenheit des Isidor Geller ermöglichen.

Nach der

Lesung besteht die Möglichkeit zum Gespräch mit der Autorin. Karten

gibt es zum Preis von 6 Euro online auf

www.stadtbibliothekduisburg.de, bei eventim und den

Vorverkaufsstellen vor Ort. Die Lesung findet in Kooperation mit der

Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit statt.

„Qualifizierung des bürgerschaftlichen Engagements“ geht in

die dritte Runde

Bewerbungen bis Ende Juni möglich

Minister Oliver Krischer: „Mit dem Programm unterstützen wir

kreative Ideen aus der Zivilgesellschaft und verhelfen ihnen zu

langfristigem Erfolg“ 27.03.2025 Ob die Errichtung eines Schul-

oder Gemeinschaftsgartens, die Schaffung eines Begegnungsortes für

Umweltbildung oder die Verbesserung der Fahrradfreundlichkeit – der

freiwillige Einsatz von Bürgerinnen und Bürgern leistet einen

enormen Beitrag zum Umwelt- und Naturschutz und für eine nachhaltige

Mobilitätswende.

Um dieses bürgerschaftliche Engagement

zu fördern, startet das Umwelt- und Verkehrsministerium die dritte

Runde des Programms „Qualifizierung des bürgerschaftlichen

Engagements. Interessierte Bürgerinnen und Bürger sowie

Organisationen können sich bis zum 30. Juni 2025 bewerben. Dafür

beschreiben sie ihre Ideen in einer Projektskizze und machen

deutlich, wofür sie fachliche Beratung benötigen.

Das

Ministerium prüft die eingereichten Vorschläge und trifft anhand

fachlicher Kriterien eine Auswahl. „Die vielen engagierten Menschen

in NRW leisten einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt und

Natur, sowie zur Mobilitätswende. Wir brauchen kreative

Lösungsansätze und Impulse aus der Zivilgesellschaft für eine

zukunftsfähige und nachhaltige Entwicklung“, erklärte Umwelt- und

Verkehrsminister Oliver Krischer zum Start des dritten

Programmaufrufes.

Die ausgewählten Initiativen werden von

einem Beratungsbüro über einen Zeitraum von bis zu zwölf Monaten bei

der Umsetzung ihrer Ideen begleitet. Umfang und Inhalt der Beratung

richten sich an den individuellen Bedürfnissen der Ehrenamtlichen

aus. Dabei reicht das Spektrum der Beratung von der Unterstützung

bei der Entwicklung einer Organisations- und Verantwortungsstruktur

über die Suche nach Mitwirkenden bis hin zur Erarbeitung von

Finanzierungsmöglichkeiten.

Mit dem Programm zur

„Qualifizierung des bürgerschaftlichen Engagements“ unterstützt das

Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr Projektideen von

Vereinen, Initiativen, Einzelpersonen und gemeinwohlorientierten

Unternehmen in den folgenden Themenfeldern: Naturschutz,

Biodiversität, Artenschutz Nachhaltige Entwicklung,

sozial-ökologische Transformation Bildung für nachhaltige

Entwicklung (BNE), Umweltbildung Anpassung an den Klimawandel,

Natürlicher Klimaschutz Klima- und Umweltschutz im Verkehr Mobilität

der Zukunft, Rad- und Fußverkehr, Verkehrssicherheit

Kreislaufwirtschaft, Circular Economy, Abfallvermeidung

Umweltwirtschaft Wasserwirtschaft und Bodenschutz Immissionsschutz,

Umwelt und Gesundheit.

Informationsveranstaltung für Weiterbildungen zum

Techniker - Berufstätige können sich in Duisburg beraten lassen

Am Samstag, dem 29.03.2025 um 11:00 Uhr informiert die gemeinnützige

Bildungseinrichtung DAA-Technikum vor Ort über die

berufsbegleitenden Fortbildungs-Lehrgänge zum Staatlich geprüften

Techniker in fünf verschiedenen Fachrichtungen in der Deutschen

Angestellten Akademie (DAA), Kasinostr. 21-23, 5.OG, Seminarraum

K503 in Duisburg.

Facharbeiter, Gesellen und techn.

Zeichner der Industrie und des Handwerks aus den Bereichen

Elektrotechnik, Datenverarbeitung, Mechatronik, Maschinenbau und

Metallverarbeitung, Bautechnik (Hoch- und Tiefbau), Holztechnik und

Heizungs-/Lüftungs-/Klimatechnik können sich persönlich vor Ort über

die Aufstiegsqualifikationen informieren und u.a. spätere Dozenten

kennen lernen.

Bei der Veranstaltung wird konkret auf

folgende Themen eingegangen: Samstagsunterricht, Studienablauf und

Aufwand, aktuelle Studieninhalte, eingesetzte Software,

Zulassungsvoraussetzungen, Erwerb der Fachhochschulreife sowie

Studienfinanzierung u.a. mit dem neuen „Aufstiegs-BaföG“ und

weiteren Förderungsmöglichkeiten.

Anwesende können sich auch

zu individuellen Fragen und Problemen im Zusammenhang mit einer

beruflichen Fortbildung beraten lassen. Kostenlose ausführliche

Informationsunterlagen zu den Lehrgängen sind bei der zentralen

Studienberatung des gemeinnützigen DAA-Technikums erhältlich:

Telefonnr. 0800 - 245 38 64 (gebührenfrei) oder über das Internet:

www.daa-technikum.de

Pluto-Picknick mit Mick

Von „Sein

zu Schein“ ist es oftmals nicht ganz so weit, wenn man nur ein wenig

umdenkt! Was, wenn wir uns eine Reise von der Sonne bis zum

Zwergplaneten Pluto wünschen? „Unmöglich!“ sagt das Sein. Der Schein

hingegen denkt kurz nach und sagt: „Moment mal!“ Rikscha-Gästeführer

Mick Haering hat am Maßstab geschraubt und fliegt – natürlich

gewohnt kurzweilig und packend - in sechsfacher Lichtgeschwindigkeit

die gesamte Strecke mit Gästen ab.

Wir starten im Zentrum

unseres Sonnensystems: In Ruhrort an der kleinen Bassinbrücke. Dort

wartet bereits die Sonne (von Mick auf einen Meter im Durchmesser

geschrumpft). So „fliegen“ wir bis zum Pluto und erfahren jede Menge

spannender Geschichten und Fakten über Dimensionen, Planeten und

Illusionen.

Da die Planetenreise zu Fuß stattfindet,

sind’s am Ende nicht 5.899.900.000 Kilometer, sondern „nur“ 4,21

Kilometer entlang des Rheins. Selbst mitgebrachte Astronautenkost

wird auf dem Pluto „gepicknickt“.

Pluto-Picknick mit Mick

Treffpunkt: Dammstraße auf der blauen Brücke über dem

Eisenbahnbassin, 47119 Duisburg-Ruhrort Sonntag, 30. März 2025, 11

Uhr und 16 Uhr Eintritt: frei - Hutveranstaltungen Um

Platzreservierung wird gebeten:

https://www.eventbrite.de/e/1231589680889

Scheint so klein und ist so groß | Literarisches

Menu

Am Samstag um 19:00 Uhr lädt das Team der

Ruhrorter HOFkultur ein ins Das PLUS am Neumarkt zum literarischen

Menu in der Ausstellung "Scheint so klein und ist so groß" zu den

46. Duisburger Akzenten "Sein und Schein".

Die

kulinarischen Happen werden von der Kombüse der Ankerbar serviert,

die literarischen Menupunkte servieren Barbara Wedekind und Folkert

Küpers. Die musikalischen Zwischenhappen liefert

Hoflieferanten-Akkordeonist Ivan Zsymbal.

Foto Iris Frank-Graefen

Für die bei dieser Veranstaltung

gereichten Speisen fällt eine Unkostenbeteiligung von 12,50 € pro

Person an. Wegen der begrenzten Plätze ist auch eine

Platzreservierung nötig. Anmeldung über „Ankerbar“, Tel. 0203

48455800 oder

ankerbar.duisburg@gmail.com

Scheint so klein und ist so

groß | Literarisches Menu Samstag, 29. März 2025, 19 Uhr Das PLUS am

Neumarkt, Neumarkt 19, 47119 Duisburg-Ruhrort

ruhrKUNSTort an der Fabrikstraße in

Ruhrort

Ab dem 29.03.2025 wieder

eine Gäste-Ausstellung im ruhrKUNSTort an

der Fabrikstraße 23 in Duisburg-Ruhrort

stattfindet. Die Vernissage zur Ausstellung

ist am 29.03. ab 17:00 Uhr. Thematisch und

inhaltlich passt die Ausstellung sehr gut

zum diesjährigen Motto der „Duisburger

Akzente - Schein und Sein”.

Weitere

Informationen zur Ausstellung: (wie)

gemalt! Vom 29. März bis 1. Mai 2025 sind

die beiden Künstlerinnen Siggi. und Sandra

Schwidurski mit ihren Werken zu Gast in der

Galerie ruhrKUNSTort in Duisburg-Ruhrort.

Siggi. malt ihre abstrakten Bilder in Acryl

auf Leinwand. Dabei sorgt ein

vielschichtiger Farbauftrag für eine gewisse

Tiefe und Struktur.

Die Naturfotografin Sandra Schwidurski

gestaltet ihre Bilder mit der Kamera, so

dass diese wie gemalt oder

malerisch-poetisch wirken. Inspiriert wird

sie dabei von der impressionistischen

Malerei, bei der flüchtige Momente und

Stimmungen im Mittelpunkt stehen.

Imagine - I have a Dream | conterBande

Braun, schwarz, gelb oder weiß. Liberté, Égalité, Fraternité.

Scheißdreck! Menschenrechte sind keine Selbstverständlichkeit –

sie müssen geschützt, gepflegt und gelebt werden. Unter diesem

Leitgedanken lädt die Gruppe conterBande ( Adriana Kocijan, Dijana

Brnić) zur Performance ein, die am Sonntag um 18 Uhr im Lokal

Harmonie im Kreativquartier Ruhrort stattfindet.

Conterbande by Andrè Szymann

Imagine – I have a Dream

Sonntag, 30.3.2025, 18:00 Uhr Lokal Harmonie, Harmoniestr. 41, 47119

Duisburg Eintritt: frei - Hutveranstaltung Eine Veranstaltung des

Kreativquartier Ruhrort zum Kulturfestival 46. Duisburger Akzente

"Sein und Schein"

Große Besetzung für Dvoraks Geisterbraut in der

Salvatorkirche

Gänsehaut pur ist garantiert, wenn im

Rahmen der Duisburger Akzente am 30. März um 17 Uhr in der

Salvatorkirche die Duisburger Erstaufführung von Antonin Dvoraks

Meisterwerk „Die Geisterbraut“ zu hören ist. Die Gespensterballade

besteht aus einem Tumult der Gefühle zwischen Sehnsucht, Grauen,

Hoffnung, Verzweiflung und am Ende Erleichterung.

Das

Werk nach einem Gedicht von Jaromír Erben hat so viel

szenisch-dramatisches Potenzial, dass es auch als Opern-Einakter

durchgehen könnte. In großer Besetzung singen und spielen die

Salvatorkantorei, die Solistinnen und Solisten Inga-Britt Andersson,

Martin Koch, Peter Schöne sowie Mitglieder der Duisburger

Philharmoniker unter Leitung von Kirchenmusikdirektor Marcus

Strümpe.

Karten zu 26 Euro, ermäßigt 16 Euro gibt es unter

www.westticket.de und an der Abendkasse. Infos zur Musik in der

Gemeinde gibt es im Netz unter www.ekadu.de und

www.salvatorkirche.de.

Mitglieder der Kantorei der Salvatorkirche im Jahr 2015 (Foto:

www.salvatorkirche.de

Mode-Tag beim Weltladen Duisburg - mit Fair-Fashion-Show

Das Team des Weltladens Duisburg lädt herzlich zum

Mode-Tag am 29. März 2025 in das Neudorfer Geschäft an der

Koloniestr. 92 ein. Zwischen 10 und 15 Uhr ist Stöbern in der

neuen Frühjahrs- und Sommerkollektion von Mode und Schmuck gerne

gesehen. Um 13 Uhr wird der Weltladen mit der Fair-Fashion-Show zum

Laufsteg.

Fair bedeutet, dass die Menschen, die die Produkte herstellten,

Sozialleistungen und faire Löhne erhielten, was keine

Selbstverständlichkeit in vielen Ländern der Welt ist. „Wenn Sie bei

uns ein T- Shirt einkaufen, dann wissen Sie wo es gemacht wurde,

woraus es besteht und dass die Produzenten, die Näherinnen und Näher

faire Löhne erhalten“ sagt Andrea Nadolny vom Weltladen.

Der Duisburger Weltladen ist ein Fachgeschäft des fairen Handels

und wird als Verein seit über 40 Jahren durch ausschließlich

ehrenamtliche Mitarbeitende geführt und wirtschaftlich erfolgreich

betrieben. Mehr Infos zum Weltladen gibt es unter

www.weltladen-duisburg.de oder unter Tel.: 0203 / 358692

bzw.weltladenduisburg@t-online.de.

Ehrenamtliche des Weltladens bei einem Planungstag im Januar 2025.

Neumühl:Kunst, Musik und Literatur „Literatur-

und Kulturwelt Deutschland“

Am Sonntag, 30. März, ist

das Team der „Literatur- und Kulturwelt Deutschland“ zu Gast in der

Gnadenkirche am Neumühler Markt, Hohenzollernplatz/Obermarxloher

Straße. In Kooperation mit der Evangelischen Kirchengemeinde

Duisburg Neumühl startet um 15 Uhr das neue Veranstaltungsformat

„Kultur unterm Kirchturm“ mit Kunst, Musik und Literatur. Dann sagt

die Duisburger Künstlerin Gabi Schwarz „Bitte Platz nehmen.“

Damit weist sie auch auf ihre bunten Kunststühle hin, die

optisch-kunstvolle Hingucker sind, auf denen man aber während der

Veranstaltung auch sitzen, staunen, zusehen und zuhören kann. Zudem

zeigt die weit über die Grenzen der Region hinaus anerkannte

Künstlerin weitere Bilder und Exponate ihres kreativen Schaffens und

steht den Besuchern für Gespräche gerne zur Verfügung.

Den

literarischen Teil bei Kultur unterm Kirchturm übernehmen die

Autoren Dieter Ebels und Uwe Daniel. Ebels, der als Neumühler in der

Gnadenkirche ein Heimspiel hat, liest aus seinem aktuellen Krimi

„Das Schwert des Damokles“, gibt aber zugleich Kostproben aus

weiteren seiner zahlreichen Veröffentlichungen. Uwe Daniel

präsentiert mit- und einnehmend sein aktuelles Geschichtenbuch

„Tränen auf der Autobahn“, eine berührende Lovestory.

Henrick verbringt ein paar Wochen an der Ostsee und lernt den

charmanten Tim kennen und lieben. Henrick erlebt einige skurrile

Begebenheiten. Auch die Musik kommt nicht zu kurz. Improvisationen,

Eigenkompositionen und bekannte Songs von Christian Märtin (E-Piano)

vervollständigen das Kulturangebot. Moderiert wird die Veranstaltung

von Presbyter Reiner Terhorst.

Schon in der Pause bei Kaffee

und Kuchen gibt es reichlich Gelegenheit zum Kennenlernen der

Akteure und anregenden Small-Talks. Der Eintritt zu dem etwa

zweistündigen Kulturevent, Einlass ab 14.30 Uhr, ist frei. Eine

Spende für weitere Initiativen der Kirchengemeinde ist natürlich

gerne gesehen. Reiner Terhorst

Mitglieder der „Literatur- und Kunstwelt Deutschland“ mit

Verantwortlichen der Neumühler Gemeinde bei den Planungen für die

„Kultur unterm Kirchturm“ am 30. März (Foto: Sebastian Schulz).

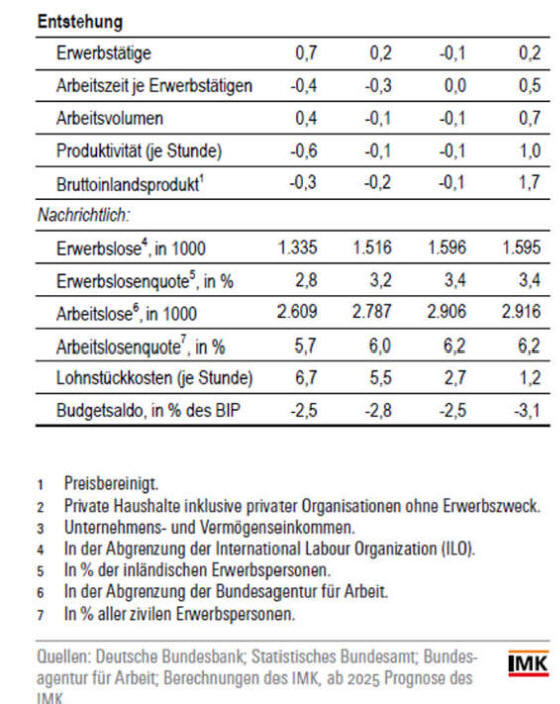

13,8 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

nutzten 2020 die Pendlerpauschale - Gut die Hälfte der

Pendler/-innen mit Jahresbruttolohn von 20 000 bis unter 50 000 Euro

Im Zuge der Koalitionsverhandlungen wird auch eine

Erhöhung der Pendlerpauschale diskutiert. Wie das Statistische

Bundesamt (Destatis) auf Basis der Daten aus den Steuererklärungen

mitteilt, nutzten im Jahr 2020 rund 13,8 Millionen Arbeitnehmerinnen

und Arbeitnehmer die Entfernungspauschale, auch Pendlerpauschale

genannt.

Auf ihrem Weg zur Arbeit legten sie

durchschnittlich 28 Kilometer zurück. Hierbei wurden nur Fälle

erfasst, bei denen die Werbungskosten über dem

Arbeitnehmer-Pauschbetrag von damals 1 000 Euro lagen. Diejenigen,

die unterhalb dieses Betrags blieben, gaben ihre gependelten

Kilometer häufig nicht in ihrer Steuererklärung an beziehungsweise

reichten gar keine Steuererklärung ein. 84 % der Pendlerinnen und

Pendler (11,6 Millionen) nutzten zumindest für einen Teil der

Strecke das eigene Auto.

Großteil der Pendler/-innen mit

Jahresbruttolohn zwischen 20 000 und 100 000 Euro Ein Großteil der

Pendlerinnen und Pendler hatte ein mittleres Einkommen: Mehr als die

Hälfte (54 %) von ihnen erhielt einen jährlichen Bruttolohn von

20 000 bis unter 50 000 Euro, bei weiteren 30 % lag er zwischen

50 000 und 100 000 Euro im Jahr. Unter 20 000 Euro verdienten 11 %

aller Pendlerinnen und Pendler, mindestens 100 000 Euro 5 %.

Insgesamt machten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die

die Pendlerpauschale nutzten, 43 % aller veranlagten Steuerfälle mit

Einkommen aus nichtselbständiger Arbeit aus. Der Anteil war bei

Pendlerinnen und Pendler mit einem jährlichen Bruttolohn von 50 000

bis unter 100 000 Euro am höchsten (62 %). Bei einem Bruttolohn von

mindestens 100 000 im Jahr lag er bei 56 %, bei 20 000 bis unter

50 000 Euro brutto jährlich bei 49 %.

Unter den

veranlagten Steuerfällen mit einem Jahresbruttolohn von unter 20 000

Euro machten 17 % von der Pendlerpauschale Gebrauch. Personen

außerhalb von Großstädten pendelten im Schnitt weiter Die Längen der

Pendelstrecken unterscheiden sich je nach Wohnort. Lebten

Pendlerinnen oder Pendler in einer Großstadt mit mindestens 100 000

Einwohnerinnen und Einwohnern, legten sie durchschnittlich rund 24

Kilometer zur Arbeit zurück.

In Mittelstädten mit 20 000

bis unter 100 000 Einwohnerinnen und Einwohnern waren es mit 29

Kilometern bereits 5 Kilometer mehr. In Kleinstädten mit 5 000 bis

unter 20 000 Einwohnerinnen und Einwohnern sowie in Landgemeinden

betrug der durchschnittliche Arbeitsweg 30 beziehungsweise 31

Kilometer. Je ländlicher eine Person wohnte, desto häufiger fuhr sie

zudem mit dem Auto. In Großstädten gaben 68 % der Pendlerinnen und

Pendler an, zumindest für einen Teil der Strecke das Auto zu nutzen.

In Mittel- und Kleinstädten betrug der Anteil 87 % beziehungsweise

91 %, in Landgemeinden 93 %.

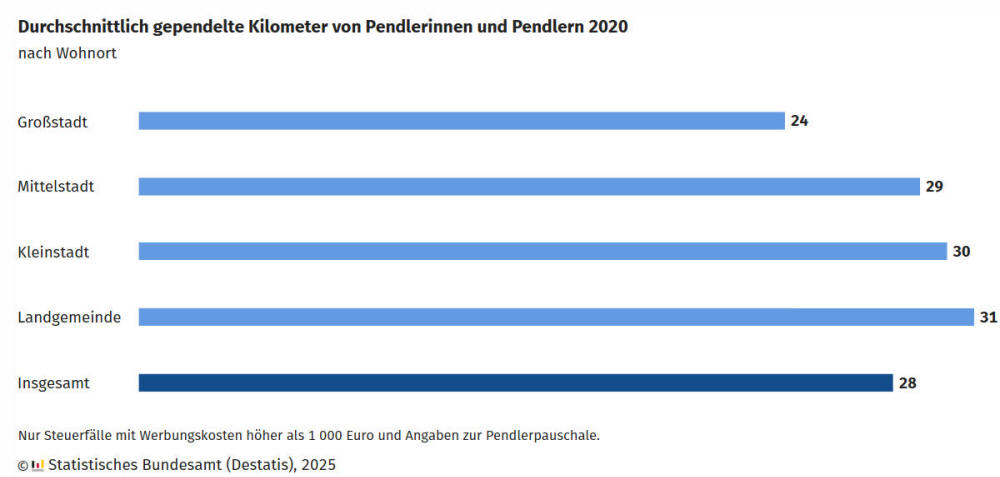

Öffentliche Schulden im 4. Quartal 2024 um 2,6 % höher

als Ende 2023

Öffentlicher Schuldenstand steigt um 63,9

Milliarden Euro

Der Öffentliche Gesamthaushalt war beim

nicht-öffentlichen Bereich zum Jahresende 2024 mit 2 509,0

Milliarden Euro verschuldet. Wie das Statistische Bundesamt

(Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen mitteilt, stieg die

öffentliche Verschuldung damit gegenüber dem Jahresende 2023 um 2,6

% oder 63,9 Milliarden Euro.

Gegenüber dem 3. Quartal 2024

stieg die Verschuldung um 0,8 % oder 20,5 Milliarden Euro. Zum

Öffentlichen Gesamthaushalt zählen die Haushalte von Bund, Ländern,

Gemeinden und Gemeindeverbänden sowie der Sozialversicherung

einschließlich aller Extrahaushalte. Zum nicht-öffentlichen Bereich

gehören Kreditinstitute sowie der sonstige inländische und

ausländische Bereich, zum Beispiel private Unternehmen im In- und

Ausland.

Schulden des Bundes steigen um 2,1 %

Die

Schulden des Bundes waren zum Ende des 4. Quartals 2024 um 2,1 %

beziehungsweise 36,5 Milliarden Euro höher als Ende 2023. Ursächlich

hierfür war insbesondere der Anstieg der Verschuldung des

"Sondervermögen Bundeswehr" um 295,6 % oder 17,2 Milliarden Euro auf

nunmehr 23,0 Milliarden Euro. Die Verschuldung des Sondervermögens

"Wirtschaftsstabilisierungsfonds Corona" hingegen sank binnen

Jahresfrist um 40,2 % oder 14,9 Milliarden Euro auf

22,1 Milliarden Euro.

Gegenüber dem 3. Quartal 2024 stieg die

Verschuldung des Bundes um 0,8 % oder 13,6 Milliarden Euro.

Schulden der Länder erhöhen sich ebenfalls um 2,1 % D

ie Länder

waren zum Ende des 4. Quartals 2024 mit 606,9 Milliarden Euro

verschuldet, das waren 2,1 % oder 12,7 Milliarden Euro mehr als zum

Jahresende 2023.

Gegenüber dem 3. Quartal 2024 stieg die

Verschuldung der Länder um 0,1 % oder 796 Millionen Euro. Am

stärksten stiegen die Schulden gegenüber dem Jahresende 2023

prozentual in Mecklenburg-Vorpommern (+10,9 %), Rheinland-Pfalz

(+9,7 %), Brandenburg (+8,9 %) und Hessen (+8,3 %). In

Mecklenburg-Vorpommern wurden auslaufende Kredite beim öffentlichen

Bereich am Kapitalmarkt (nicht-öffentlicher Bereich) teilweise

refinanziert.

Der Schuldenanstieg in Rheinland-Pfalz ist

im Wesentlichen dadurch begründet, dass im Rahmen des Programms

"Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz"

(PEK-RP) zum 31. Dezember 2024 insgesamt 2,8 Milliarden Euro an

kommunalen Kassenkrediten vom Land übernommen wurden. Dadurch sank

im Gegenzug die Verschuldung der Gemeinden und Gemeindeverbände in

Rheinland-Pfalz.

Schuldenrückgänge gegenüber dem Jahresende

2023 wurden lediglich für Niedersachsen (-4,1 %), Thüringen

(-1,8 %), Nordrhein-Westfalen (-1,5 %) sowie Sachsen-Anhalt (-0,8 %)

ermittelt. Schulden der Gemeinden und Gemeindeverbände wachsen um

9,5 % Auch bei den Gemeinden und Gemeindeverbänden nahm die

Verschuldung zum Ende des 4. Quartals 2024 gegenüber dem Jahresende

2023 zu.

Sie stieg um 9,5 % oder 14,7 Milliarden Euro auf

169,4 Milliarden Euro. Gegenüber dem 3. Quartal 2024 erhöhten sich

die kommunalen Schulden um 3,7 % oder 6,1 Milliarden Euro. Den

höchsten prozentualen Schuldenanstieg gegenüber dem Jahresende 2023

wiesen dabei die Gemeinden und Gemeindeverbände in

Mecklenburg-Vorpommern (+17,7 %) auf, gefolgt von Sachsen (+17,3 %),

Niedersachsen (+15,0 %), Bayern (+14,0 %) und Nordrhein-Westfalen

(+12,8 %).

Einen Rückgang der Verschuldung gab es lediglich

in Rheinland-Pfalz (-21,3 %) wegen des Entschuldungsprogramms PEK-RP

sowie in Thüringen (-4,0 %) und im Saarland (-0,3 %). Die

Verschuldung der Sozialversicherung sank im 4. Quartal 2024

gegenüber dem Jahresende 2023 um 1,4 Millionen Euro (-3,5 %) auf

39,5 Millionen Euro.

Zeitumstellung

Uhr 1 Stunde vorstellen |

Im Oktober Uhr 1 Stunde zurückstellen |

Im März Uhr um eine Stunde auf die Sommerzeit vorstellen - im Oktober um eine Stunde zurückstellen

Während des Zweiten Weltkriegs wurde die Sommerzeit wieder eingeführt.

Unmittelbar nach dem Krieg wurde die

jährliche Umstellung auf Sommerzeit von den westlichen Besatzungsmächten

bestimmt. 1947 wurden die Uhren zwischen

dem 11. Mai und 29. Juni im Rahmen der so genannten Hochsommerzeit zwei

Stunden vorgestellt. Diese endete mit Ende des Jahres 1949. Ursprünglich

galt die MESZ in Deutschland für die Zeit zwischen dem letzten Sonntag

im März und dem letzten Sonntag im September. Von 1950 bis 1979 gab es

in Deutschland keine Sommerzeit.

Die erneute Einführung der Sommerzeit wurde in der „alten“

Bundesrepublik 1978 beschlossen, trat jedoch erst 1980 in Kraft.

Zum einen wollte man sich bei der Zeitumstellung den westlichen

Nachbarländern anpassen, die bereits

1977 als Nachwirkung der Ölkrise von 1973 aus energiepolitischen Gründen

die Sommerzeit eingeführt hatten. Zum anderen musste man sich mit der

DDR über die Einführung der Sommerzeit einigen, damit Deutschland und

insbesondere Berlin nicht zusätzlich noch zeitlich geteilt war.

Die

Bundesrepublik und die DDR führten die Sommerzeit zugleich ein, das

diente der Harmonisierung. In der DDR regelte die Verordnung über die

Einführung der Sommerzeit vom

31. Januar 1980

die Umstellung.

Von 1981 bis 1995 begann in Deutschland die Sommerzeit am letzten

Sonntag im März um 2.00

Uhr MEZ und endete am letzten Sonntag im September um 3.00 Uhr MESZ.

Durch die Vereinheitlichung der unterschiedlichen Sommerzeitregelungen

in der Europäischen Union wurde die Sommerzeit 1996 in Deutschland um

einen Monat verlängert und gilt seitdem vom letzten Sonntag im März um

2.00 Uhr MEZ bis zum letzten Sonntag im Oktober um 3.00 Uhr MESZ. (Richtlinie 2000/84/EG des Europäischen

Parlamentes).

Die Zeit

Man kann die Zeit am Lauf der Gestirne oder mit Atomuhren präzise

messen. Uns allen steht am Tag gleich viel davon zur Verfügung,

nämlich 24 Stunden. Die Zeit ist somit etwas Objektives. Dennoch hat

Zeit auch eine subjektive Dimension. Möchten Sie nicht auch in

schönen Momenten die Zeit anhalten? Scheint sie nicht in anderen

Fällen zu kriechen oder dann wieder rasend schnell zu vergehen,

fragte einmal Johann

Hahlen, Präsident des Statistischen Bundesamtes.

Drei Stunden täglich wenden Personen ab 10 Jahren im Durchschnitt für

Bildung und Erwerbstätigkeit auf. Eine halbe Stunde mehr Zeit ( 3

Stunden) wird mit unbezahlter Arbeit für Haushalt und Familie und mit

Ehrenämtern verbracht. Ein gutes Drittel seiner Zeit verschläft der

Durchschnittsmensch und rund 2 stunden braucht er für persönliche Dinge

wie Anziehen, Körperpflege und Essen. Gut 25 % des Tages - das sind

sechs Stunden - nehmen Freizeitaktivitäten wie Fernsehen, Sport, Hobby

und Spiele sowie das soziale Leben in Anspruch.

Frauen leisten mehr unbezahlte Arbeit und wenden mehr Zeit für soziale

Kontakte. Dagegen stehen bei den Männern Erwerbstätigkeit sowie Spiele

und die Mediennutzung stärker im Vordergrund. Im Vergleich zum Anfang

der 90er Jahre wird in Deutschland weniger gearbeitet, sowohl bezahlt

als auch unbezahlt. Dafür steht mehr Freizeit und mehr Zeit für

persönliche Dinge wie das Essen zur Verfügung.

In anderen Ländern mit vergleichbaren Erhebungen beansprucht

insbesondere die Erwerbstätigkeit - hier ohne den Weg zur Arbeit - mehr

Zeit als die durchschnittlich 2 Stunden pro Tag bei Männern und 1 œ

Stunden bei Frauen in Deutschland. In Ländern wie Finnland und

Großbritannien, in denen deutlich mehr Personen erwerbstätig sind, wird

insgesamt bis zu einer halben Stunde pro Tag mehr gegen Bezahlung

gearbeitet. Dafür ist hier die unbezahlte Arbeit eine Viertelstunde

geringer als in Deutschland oder Belgien.

Personen, die vollzeiterwerbstätig sind, arbeiten über die Woche von

Montag bis Sonntag verteilt durchschnittlich knapp fünf Stunden pro Tag.

Wenn sie zu Hause sind, wartet weitere Arbeit auf sie: Das Essen

vorbereiten, die Kinder ins Bett bringen und andere unbezahlte Arbeiten

nehmen etwas mehr als 2 œ Stunden in Anspruch. Das ist eine Stunde

weniger unbezahlte Arbeit als im Durchschnitt der gesamten erwachsenen

Bevölkerung.

Zur Entspannung lesen, fernsehen, ab und zu zum Sport und

seinen Hobbys nachgehen - das macht insgesamt 3 Stunden aus. Knapp zwei

Stunden werden für das soziale Leben aufgebracht. Für Schlafen, Essen

und Körperpflege bleiben dann noch 10 Stunden.

Rentner machen durchschnittlich 4 Stunden Hausarbeit über den ganzen Tag

verteilt und von vielen Pausen unterbrochen. Zwischendurch lesen sie,

sehen fern oder gehen spazieren - alles in allem knapp fünf Stunden

täglich.

Da Rentner oft allein leben, ist die tägliche Stunde an

Gesprächen, Telefonaten und Besuchen von Verwandten oder Bekannten für

sie sehr wichtig. Nahezu ebensoviel Zeit nehmen der Besuch von

Veranstaltungen und die Ruhepausen während des Tages in Anspruch. Für

Schlafen, Körperpflege und Essen nehmen sie sich mit gut 11 Stunden mehr

Zeit als in jüngeren Jahren. Vieles dauert im Alter einfach älter.

Die bezahlten Arbeitsstunden, die die Bevölkerung in Deutschland

einbringt, fließen in jedem Quartal in die Größe des

Bruttoinlandsprodukts ein. Das Bruttoinlandsprodukt ist der am

häufigsten gebrauchte Maßstab für die wirtschaftlichen Leistungen einer

Volkswirtschaft.

Doch gearbeitet wird nicht nur gegen Bezahlung.

Unbezahlte Arbeit wird in beträchtlichem Umfang in den privaten

Haushalten von und für die Familie erbracht. Diese unbezahlten

Tätigkeiten umfassen mehr Stunden als die bezahlte Arbeit. In Zahlen

bedeutet das, daß über die ganze Woche verteilt alle Personen ab 10

Jahren durchschnittlich gut 25 Stunden unbezahlt, bezahlt dagegen etwa

17 Stunden arbeiten.

Die Bewertung der unbezahlten Arbeit in Euro ist ein schwieriges

Unterfangen. Eine sinnvolle Bewertung besteht darin, den Stundenlohn

einer Hauswirtschafterin heranzuziehen. Diese Personen erledigen und

organisieren alle Arbeiten im Haushalt.

Da mit der unbezahlten Arbeit

keine soziale Absicherung verbunden ist, also keine oder nur geringe

Ansprüche an die Renten-, Arbeitslosen- oder Krankenversicherung

entstehen, erscheint aus dieser Perspektive eine Bewertung mit dem

Nettolohn angemessen. Dieser betrug 1992 knapp 6 Euro, in 2001 gut 7

Euro je Stunde. Obwohl das Jahresvolumen in Stunden zurückgegangen ist,

ist der Wert der unbezahlten Arbeit im Haushalt damit von 603 Milliarden

Euro in 1992 auf 684 Milliarden Euro in 2001 angestiegen.

Nicht alles, was im Haushalt produziert wird, beruht allein auf

unbezahlter Arbeit. So werden für ein Mittagessen Zutaten eingekauft und

dauerhafte Gebrauchsgüter wie Kühlschrank oder Herd genutzt. Auch muss

die Küche entsprechend groß und ausgestattet sein, was Kosten für die

Kücheneinrichtung mit sich bringt.

Der Gesamtwert der unbezahlten

Produktion im Haushalt, der alle diese Komponenten einbezieht, war 2001

mit 1121 Milliarden Euro um 22 % höher als im Jahre 1992. Der Wert der

Produktion im Haushalt, der bei Unternehmen am ehesten mit dem Umsatz

vergleichbar wäre, ist somit deutlich stärker angestiegen als der Wert

der unbezahlten Arbeit mit 13 % und etwas stärker als der

Verbraucherpreisindex, der in diesem Zeitraum um gut 18 % zulegt.

In

2001 entfielen 61 % des Wertes der Produktion auf unbezahlte Arbeit und

27 % auf Käufe von Gütern, die mit der Haushaltsproduktion verbraucht

werden. Die Abschreibungen auf die im Haushalt genutzten dauerhaften

Gebrauchsgüter hatten nur einen Anteil von 3 %.

Insbesondere die Haus- und Gartenarbeit sowie die Pflege und Betreuung

von Kindern und anderen Haushaltsmitgliedern werden nach wie vor

überwiegend von Frauen durchgeführt.

Während sich bei der Haus- und

Gartenarbeit das Verhältnis des Zeitaufwands von Frauen und Männern im

früheren Bundesgebiet von 2,7 auf 2,3 und in den neuen Bundesländern von

gut 2,2 auf knapp 1,9 verbesserte, ergibt sich bei der Pflege und

Betreuung von Kindern bzw. anderen Haushaltsmitgliedern zumindest im

früheren Bundesgebiet ein anderes Bild.

Hier hat sich die Arbeitsteilung

sogar noch weiter zu Ungunsten der Frauen verschoben. Je nach Alter, der

Einbindung ins Berufsleben und der Familienstruktur arbeiten die Frauen

zwischen einer Dreiviertelstunde und 4 Stunden mehr im Haushalt.

In den

Paarhaushalten sind Männer nach wie vor für Reparaturen und

handwerkliche Aktivitäten zuständig. Daneben beteiligen sie sich

insbesondere an Einkauf und Haushaltsplanung. In Paarhaushalten mit

Kindern, in denen nur der Partner erwerbstätig ist, beteiligen sich

Männer zu 34 % an den Einkäufen. Sind beide erwerbstätig, werden 39 %

der Einkäufe von Männern erledigt (jeweils eine halbe Stunde). Bei

Rentnerehepaaren investieren die Männer sogar mehr Zeit in den Einkauf

und die Haushaltsplanung als die Frauen.

Das Leben der Frauen in den neuen Bundesländern war Anfang der 90er

Jahre ganz wesentlich von der Erwerbstätigkeit bestimmt. Die

Erwerbszeiten von erwerbstätigen Frauen, die in Paarhaushalten mit

Kindern leben, haben zwar seitdem abgenommen. Trotzdem wenden diese

Frauen in 2001 / 2002 von Montag bis Freitag mit durchschnittlich 6 Œ

Stunden deutlich höhere Zeiten für Erwerbstätigkeit und Bildung auf als

im früheren Bundesgebiet mit knapp 4 Stunden.

In den neuen Bundesländern

ist der Anteil der vollzeiterwerbstätigen Mütter immer noch höher und

teilzeiterwerbstätige Mütter arbeiten länger als im früheren

Bundesgebiet.

Die tatsächlich praktizierte Arbeitsteilung besagt nichts darüber, ob

die Menschen nach ihrer eigenen Einschätzung über genügend, zu wenig

oder zu viel Zeit für eigene Lebensbereich verfügen. Generell gilt:

Sowohl bei Paaren mit Kindern als auch bei Paaren ohne Kind betrachtet

die Mehrheit ihren Zeitaufwand für Beruf und Qualifikation bzw. für die

Hausarbeit als gerade richtig.

Etwa zwei Fünftel der Bevölkerung finden neben Erwerbstätigkeit und

familiären Aufgaben Zeit für bürgerschaftliches Engagement. Das

Engagement in einer Elternvertretung kann ebenso dazu zählen wie die

Initiative im Mütterzentrum oder die Übungsleitung im Sportverein. Im

breiten Feld bürgerschaftlichen Engagements bildet das Ehrenamt im

engeren Sinne ein wichtiges Element. Immerhin 18 % der Erwachsenen

nehmen sich Zeit für ein Ehrenamt.

In welchem zeitlichen Umfang einer

solchen Aufgabe nachgegangen wird, ist nicht zuletzt vom familiären

Rahmen und der Einbindung in das Erwerbsleben bestimmt. Wird der

Durchschnitt über alle Erwachsene herangezogen, scheint der wöchentliche

Zeitaufwand von 52 Minuten eher gering. Wenn aber tatsächlich ein

Ehrenamt ausgeübt wird, so nimmt diese Aufgabe mit gut 4 Ÿ Stunden pro

Woche bei der ausübenden Person einen erheblichen Teil der freien Zeit

ein. Am stärksten ist das Engagement bei den Alleinlebenden.

In welcher Weise sich Männer und Frauen die Kinderbetreuung teilen,

hängt nicht nur von Traditionen und persönlichen Neigungen, sondern auch

stark von der Erwerbstätigkeit des Partners ab. Erwerbstätige Frauen mit

Kindern unter 6 Jahren wenden für die Betreuung ihres Nachwuchses mit 2

Œ Stunden doppelt so viel Zeit auf wie erwerbstätige Männer, nicht

erwerbstätige Frauen mit 3 Œ Stunden sogar etwa das Dreifache.

Mit

steigendem Alter der Kinder reduziert sich die Betreuungszeit spürbar.

Bei Paaren, deren jüngstes Kind zwischen 6 und 18 Jahren alt ist, macht

sie weniger als ein Drittel der Zeit aus, die Eltern mit Kindern unter 6

Jahren aufwenden. Dabei verändert sich die Verteilung der zeitlichen

Belastung auf Mütter und Väter kaum.

Viele Haushalte erhalten Hilfe von Verwandten, Nachbarn oder Freunden,

sei es bei Haushaltstätigkeiten oder der Betreuung der Kinder, beim

Bauen oder Reparieren. Nicht immer handelt es sich um praktische

Hilfestellungen. Manchmal kann ein Gespräch mit Freunden ein ebenso

wichtiger Beistand sein. 56 % aller Alleinerziehenden- und 46 % aller

Paarhaushalte mit minderjährigen Kindern sind im Alltag auf

Unterstützung angewiesen.

Das Lernen gehört zu den wichtigsten Aktivitäten überhaupt. Vieles

lernen wir von unseren Eltern, anderes in Schule oder Hochschule, am

Arbeitsplatz, auf Kursveranstaltungen, durch Beobachten und Ausprobieren

oder auch durch Selbststudium.

Bildung und Lernen wird jedoch gemeinhin

mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Verbindung gebracht.

Allerdings machen die sich immer schneller wandelnden Anforderungen in

Beruf und Gesellschaft ein kontinuierliches Lernen durch verstärkte

Weiterbildung erforderlich.

Doch wie viel Zeit nimmt eigentlich das

Lernen in verschiedenen Lebensabschnitten in Anspruch?

Für den Besuch von Schule und Hochschule, die berufliche Fortbildung

während und außerhalb der Arbeitszeit und die allgemeine Weiterbildung

bringen Personen im Alter ab 10 Jahren durchschnittlich eine knappe

Dreiviertelstunde pro Tag auf. Frauen geringfügiger als Männer.

Die

Jugendlichen lernen deutlich länger. So wenden die 10- bis 18jährigen

einschließlich Hausaufgaben und Selbststudium durchschnittlich etwa 3 œ

Stunden täglich für das Lernen auf. Während bei den 18- bis 25jährigen

noch 1 œ auf Lernaktivitäten entfallen, ist es in der Gruppe der 25- bis

45jährigen lediglich noch eine gute Viertelstunde. Personen über 45

Jahren sind durchschnittlich nur wenige Minuten täglich mit Bildung und

Lernen beschäftigt. Mädchen und junge Frauen bis zum Alter von 25 Jahren

beteiligen sich insgesamt etwas mehr an Lernaktivitäten als Männer,

ältere Frauen etwas weniger oder gleich lang.

In unserer schnelllebigen Zeit werden berufliche und allgemeine

Weiterbildung immer wichtiger. Dennoch finden bei allen Personen ab 10

Jahren gut 85 % aller Bildungs- und Lernaktivitäten im Rahmen von Schule

bzw. Hochschule statt. Berufliche Weiterbildungsaktivitäten innerhalb

und außerhalb der Arbeitszeit haben mit knapp 4 % bzw. gut 3 % zusammen

ein ähnliches Gewicht wie die allgemeine Weiterbildung (7,5 %).

Welche Bedeutung hat der formale Bildungsabschluss für die Beteiligung

an beruflicher und allgemeiner Weiterbildung? Bei Personen, die bereits

über einen Abschluss einer Wissenschaftlichen Hochschule (insbesondere

Hochschule) verfügen, steht mit gut 86 % das selbst organisierte Lernen,

etwa durch selbst organisierte Gruppen oder das Selbstlernen mit Büchern,

dem Computer o. ä., eindeutig im Vordergrund. Unter jenen, die eine

berufliche Lehre absolvieren, beträgt dieser Anteil gut zwei Drittel.

Den Feierabend als freie Zeit nach der Erwerbsarbeit gibt es sicherlich

nicht so uneingeschränkt. Zwar endet für viele die Erwerbsarbeit schon

ab 16 Uhr. Das bedeutet aber nicht, dass danach nicht mehr gearbeitet

wird. Gerade in der Zeit 16 bis 20 Uhr wird eine ganze Menge für den

Haushalt getan.

Trifft die Vorstellung zu, dass nicht erwerbstätige

Menschen - jung oder alt - freie Zeit im Übermaß haben?

An einem durchschnittlichen Wochentag haben Jugendliche zwischen 10 und

14 Jahren tatsächlich viel Zeit für Mediennutzung, ihr soziales Leben,

Hobbys und Sport. Von Montag bis Freitag beanspruchen diese Aktivitäten

durchschnittlich 6 Stunden am Tag: 5 Stunden bei Mädchen und 6 bei

Jungen. Schule und Hausaufgaben nehmen bei den Jungen und Mädchen

durchschnittlich gute 5 Stunden ein. Bei den unbezahlten Arbeiten im

Haushalt helfen Mädchen mit gut 1 Stunden bereits mehr mit als Jungen

mit etwa einer Stunde.

Mit steigendem Alter nimmt der Anteil derer zu, die erwerbstätig sind.

So befinden sich von den Jugendlichen bzw. Erwachsenen zwischen 15 und

20 Jahren viele in einer beruflichen Ausbildung. Dies spiegelt sich an

den Wochentagen in 1 Stunden Erwerbsarbeit bei den jungen Frauen und gut

2 Stunden bei den jungen Männern wider.